РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАЩИТЕ ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

РД 153-39.

Дата введения

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1 ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2.1.1 Все организации, выполняющие работы по проектированию, строительству, реконструкции, эксплуатации и ремонту стальных трубопроводов, на которые распространяется действие настоящей Инструкции, должны иметь соответствующие лицензии.

2.1.2 Все подземные стальные трубопроводы, укладываемые непосредственно в грунт, должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 9.602-89*.

2.1.3 В грунтах низкой и средней коррозионной агрессивности при отсутствии блуждающих токов стальные трубопроводы должны быть защищены изоляционными покрытиями "весьма усиленного типа" (допускается применение покрытий из экструдированного полиэтилена "усиленного типа" с обязательным применением электрохимической защиты (ЭХЗ)); в грунтах высокой коррозионной агрессивности или при наличии опасного влияния блуждающих токов - защитными покрытиями "весьма усиленного типа" с обязательным применением средств ЭХЗ.

2.1.4 Мероприятия по защите трубопроводов от коррозии должны быть предусмотрены проектом защиты, который разрабатывается одновременно с проектом строительства или реконструкции трубопровода.

2.1.5 Проект защиты разрабатывается на основании данных о коррозионной агрессивности грунтов и о наличии блуждающих токов. Указанные данные могут быть получены в результате изысканий, выполненных организацией, разрабатывающей проект, либо специализированной организацией, привлекаемой на субподрядных началах. Данные о коррозионной агрессивности грунтов могут быть предоставлены заказчиком. Проектирование защиты должно осуществляться на основе технических условий, выдаваемых предприятием по защите от коррозии или организациями, осуществляющими эксплуатацию трубопроводов. Для действующих трубопроводов основанием для проектирования защиты может являться также наличие коррозионных повреждений на трубопроводах.

2.1.6 Все виды защиты от коррозии, предусмотренные проектом, должны быть введены в действие до сдачи подземных трубопроводов в эксплуатацию. Для подземных стальных трубопроводов в зонах опасного влияния блуждающих токов ЭХЗ должна быть введена в действие не позднее 1 месяца, а в остальных случаях не позднее 6 месяцев после укладки трубопровода в грунт.

2.1.7 Основные работы по контролю за коррозионным состоянием трубопроводов осуществляют организации, на которые возложена эксплуатация соответствующих трубопроводов.

В составе этих организаций создаются специализированные подразделения (службы), основными функциями которых являются:

- оценка опасности коррозии подземных стальных трубопроводов, включая электрические измерения в полевых и лабораторных условиях для определения коррозионной агрессивности грунтов по трассе трубопроводов и электрические измерения для определения характера влияния блуждающих токов (постоянного и переменного) на трубопроводы;

- обследование коррозионного состояния трубопроводов: при их техническом освидетельствовании, при плановых и аварийных раскопках трубопровода (состояние изоляции, наличие коррозионных повреждений на трубопроводе - как сквозных, так и несквозных каверн и язв);

- регистрация и анализ причин коррозионных отказов трубопроводов;

- выдача технических условий на проектирование ЭХЗ действующих, реконструируемых и вновь сооружаемых трубопроводов для специализированной проектной организации, имеющей лицензию, или самостоятельная разработка проекта ЭХЗ при наличии лицензии на проведение соответствующих работ;

- согласование проектов ЭХЗ, разработанных проектной организацией;

- осуществление технического надзора за строительно-монтажными работами по защите от наружной коррозии;

- участие в пуско-наладке установок ЭХЗ;

- приемка в эксплуатацию защитных покрытий и установок ЭХЗ;

- эксплуатационное обслуживание установок ЭХЗ с проведением регламентных работ в сроки и объемах, устанавливаемых производственными нормативно-техническими документами, разработанными на основании данной Инструкции;

- ремонт защитных покрытий и установок ЭХЗ силами специализированных подразделений предприятия, эксплуатирующего подземные трубопроводы, или сторонних специализированных организаций, имеющих соответствующие лицензии;

- ведение и хранение технической документации по защите трубопроводов от коррозии (при наличии технической возможности компьютерная подготовка документов и их хранение на электронных носителях).

2.1.8 Подразделение по защите от коррозии должно иметь постоянный штат сотрудников и техническое оснащение специальными контрольно-измерительными приборами и аппаратурой, необходимыми для электрических измерений в полевых и лабораторных условиях в соответствии с данной Инструкцией.

2.1.9 Мероприятия по ограничению утечки токов в землю осуществляют организации и предприятия, в ведении которых находятся действующие, реконструируемые и строящиеся сооружения, являющиеся источниками блуждающих токов. В частности, требования к сооружениям, конструкциям и устройствам железных дорог по ограничению утечки тяговых токов содержатся в "Инструкции по защите железнодорожных подземных сооружений от коррозии блуждающими токами" (МПС РФ, 1999 г.).

2.1.10 При наличии договоренности между организациями - владельцами различных трубопроводов возможно устройство совместной защиты, объединяющей в единую систему ЭХЗ трубопроводов различного назначения. Если такая договоренность отсутствует или совместная защита нецелесообразна, то при проектировании и наладке ЭХЗ необходимо предусмотреть устранение ее вредного влияния на смежные сооружения.

Вредным влиянием ЭХЗ на соседние металлические сооружения считается:

- уменьшение по абсолютной величине потенциала по отношению к минимальному или увеличение по абсолютной величине потенциала по отношению к максимальному защитному потенциалу на соседних подземных металлических сооружениях, защищенных катодной поляризацией;

- появление опасности коррозии на соседних подземных металлических сооружениях, ранее не требовавших защиты от нее;

- смещение в любую сторону от стационарного значения потенциала на кабелях связи, не защищенных катодной поляризацией.

2.1.11 Оборудование и приборы, применяемые при защите подземных трубопроводов, должны быть сертифицированы в установленном порядке.

2.2 КРИТЕРИИ ОПАСНОСТИ КОРРОЗИИ ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. ВЫБОР СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

2.2.1 Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали характеризуется тремя показателями:

- удельным электрическим сопротивлением грунта, определяемым в полевых условиях;

- удельным электрическим сопротивлением грунта, определяемым в лабораторных условиях;

- средней плотностью катодного тока (jk), необходимого для смещения потенциала стали в грунте на 100 мВ отрицательнее стационарного потенциала (потенциала коррозии).

Если один из показателей свидетельствует о высокой агрессивности грунта (см. табл.2.1.1), то грунт считается агрессивным, и определение остальных показателей не требуется.

Таблица 2.1.1

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали

Коррозионная агрессивность грунта | Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м | Средняя плотность катодного тока, А/м2 |

Низкая | Свыше 50 | Менее 0,05 |

Средняя | От 20 до 50 | От 0,05 до 0,20 |

Высокая | Менее 20 | Свыше 0,20 |

Примечание:

Если удельное электрическое сопротивление грунта, измеренное в лабораторных условиях, равно или выше 130 Ом·м, оценка коррозионной агрессивности грунта по средней плотности катодного тока не требуется; коррозионная агрессивность грунта принимается низкой.

2.2.2 Опасным влиянием блуждающего постоянного тока на подземные стальные трубопроводы является наличие изменяющегося по знаку и по величине смещения потенциала трубопровода по отношению к его стационарному потенциалу (знакопеременная зона) или наличие только положительного смещения потенциала, как правило, изменяющегося по величине (анодная зона). Для проектируемых трубопроводов опасным считается наличие блуждающих токов в земле.

2.2.3 Опасное воздействие переменного тока на стальные трубопроводы характеризуется смещением среднего потенциала трубопровода в отрицательную сторону не менее, чем на 10 мВ, по отношению к стационарному потенциалу, либо наличием переменного тока плотностью более 1 мА/см2 (10 А/м2) на вспомогательном электроде.

2.2.4 Применение ЭХЗ обязательно:

- при прокладке трубопроводов в грунтах с высокой коррозионной агрессивностью (защита от почвенной коррозии);

- при наличии опасного влияния постоянных блуждающих и переменных токов.

2.2.5 При защите от почвенной коррозии катодная поляризация подземных стальных трубопроводов (кроме трубопроводов, транспортирующих нагретые выше 20 °С жидкие или газообразные среды) должна осуществляться таким образом, чтобы средние значения поляризационных потенциалов металла находились в пределах от - 0,85 В до - 1,15 В по насыщенному медносульфатному электроду сравнения (м. с.э.).

Примечания:

1. При невозможности измерения поляризационных потенциалов допускается осуществлять катодную поляризацию таким образом, чтобы средние значения суммарного потенциала - разности потенциалов (включающей поляризационную и омическую составляющие) между трубой и электродом сравнения находились в пределах от - 0,9 В до - 2,5 В для трубопроводов с мастичным и ленточным покрытиями, от - 0,9 В до - 3,5 В для трубопроводов с покрытием из экструдированного полиэтилена.

2. Здесь и далее за исключением оговоренных случаев значения потенциалов приводятся по м. с.э.

2.2.6 Катодная поляризация подземных стальных трубопроводов, по которым транспортируются нагретые выше 20 °С среды, должна осуществляться таким образом, чтобы средние значения поляризационных потенциалов стали находились в пределах от - 0,95 В до - 1,15 В.

2.2.7 ЭХЗ от коррозии блуждающими постоянными токами подземных стальных трубопроводов должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалось отсутствие на сооружении анодных и знакопеременных зон.

Примечание:

Допускается суммарная продолжительность положительных смещений потенциала относительно стационарного потенциала за время измерений в пересчете на сутки не более 4 мин/сутки.

2.2.8 При защите подземных стальных трубопроводов в грунтах высокой коррозионной агрессивности при одновременном опасном влиянии блуждающих токов средние значения поляризационных потенциалов или суммарных потенциалов должны находиться в пределах, указанных в пункте 2.2.5. Измеряемые значения потенциалов по абсолютной величине должны быть не менее значения стационарного потенциала.

2.2.9 Защита стальных подземных трубопроводов от коррозии, вызываемой блуждающими токами от электрифицированного на переменном токе транспорта, а также переменными токами, индуцированными от высоковольтных линий электропередач, осуществляется в опасных зонах независимо от коррозионной агрессивности грунтов путем катодной поляризации. Катодная поляризация должна осуществляться таким образом, чтобы средние значения поляризационных потенциалов находились в пределах от - 0,90 В до - 1,15 В или суммарных потенциалов - от - 0,95 В до - 2,5 В для трубопроводов с мастичными и ленточными покрытиями и от - 0,95 В до - 3,5 В для трубопроводов с покрытием экструдированным полиэтиленом.

2.2.10 В тех случаях, когда обеспечение защитных потенциалов по п.2.2.5 на действующих трубопроводах, длительное время находившихся в эксплуатации в коррозионно-опасных условиях, экономически нецелесообразно, допускается по согласованию с проектной и эксплуатационной организациями и при необходимости с органом Госгортехнадзора применение "смягченного" критерия защищенности - минимального поляризационного защитного потенциала, равного:

Емин = Ест -0,10 В,

где Ест - стационарный потенциал вспомогательного электрода (датчика потенциала), см. п.4.7.21.

2.3 ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ

2.3.1 Измерения на подземных стальных трубопроводах выполняются с целью определения:

- опасности коррозии;

- эффективности ЭХЗ;

- степени защищенности;

- качества (состояния) изоляционных покрытий.

2.3.2 Измерения по определению опасности коррозии выполняются при проектировании ЭХЗ на вновь строящихся и реконструируемых трубопроводах, при обследовании эксплуатируемых трубопроводов, не оборудованных ЭХЗ.

2.3.3 Измерения по определению эффективности ЭХЗ и степени защищенности подземных трубопроводов проводятся при опытном опробовании проектируемой защиты, приемке ее в эксплуатацию, при контроле состояния противокоррозионной защиты трубопроводов, находящихся в эксплуатации.

2.3.4 Измерения по определению качества изоляционных покрытий проводятся при приемке подземных трубопроводов и при периодическом приборном контроле действующих трубопроводов.

2.3.5 Измерения по оценке опасности коррозии включают: определение коррозионной агрессивности грунта, определение наличия блуждающих токов в земле, выявление анодных и знакопеременных зон на подземных трубопроводах, определение степени влияния переменного тока.

2.3.6 Определение эффективности ЭХЗ включает:

- измерения потенциалов катодно-защищаемых трубопроводов с целью проверки соответствия потенциалов ГОСТ 9.602-89* и пп.2.2.5-2.2.10 данной Инструкции;

- ориентировочную оценку скорости коррозии стали в грунте с помощью специальных индикаторов.

2.3.7 Определение степени защищенности подземных трубопроводов состоит в оценке отношения протяженности защитных зон к общей длине участков, требующих защиты.

2.3.8 Оценка качества изоляции на эксплуатируемых трубопроводах включает (пп.3.1.10-3.1.15):

- без вскрытия трубопровода: определение сплошности покрытия (например, прибором типа АНПИ, ТИСПИ и др.);

- со вскрытием трубопровода: определение толщины, сплошности, адгезии, переходного сопротивления изоляции (например, методом мокрого контакта).

2.3.9 Результаты измерений оформляются соответствующими протоколами. Протоколы и данные измерений могут храниться на электронных носителях информации.

4 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ

4.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ

4.1.1 Организация работ по ЭХЗ включает:

- проектирование ЭХЗ (определение опасности коррозии, разработка и согласование проектной документации);

- строительно-монтажные работы;

- пуско-наладочные работы;

- приемку в эксплуатацию;

- эксплуатационный контроль работы ЭХЗ (проверка ее эффективности, степени защищенности трубопроводов, технические осмотры установок защиты, их текущий и капитальный ремонты).

4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ КОРРОЗИИ

Определение коррозионной агрессивности грунтов

4.2.1 Удельное электрическое сопротивление грунта определяют для выявления участков трассы с высокой коррозионной агрессивностью грунта, в пределах которых необходима ЭХЗ стальных трубопроводов, а также для расчета параметров катодной и гальванической (протекторной) защиты.

Удельное электрическое сопротивление грунта определяется в полевых и лабораторных условиях.

4.2.2 Удельное электрическое сопротивление грунта в полевых условиях определяют непосредственно на местности по трассе подземного трубопровода без отбора проб грунта. В качестве аппаратуры применяются измерители сопротивления типа Ф-416, М-416. Допускается применение других приборов.

В качестве электродов применяются стальные стержни длиной 250-350 мм и диаметром мм. Конец электрода, забиваемый в землю, заточен конусом. На верхнем конце электрода предусматривается возможность подключения проводов, идущих к измерительным приборам. Перед проведением измерений поверхность электродов должна быть зачищена.

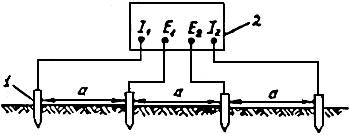

4.2.3 Измерение электрического сопротивления грунта производят по четырехэлектродной схеме (рис.4.2.1). Электроды размещают на поверхности земли на одной прямой линии, которая для проектируемого трубопровода должна совпадать с осью трассы, а для уложенного в землю - проходить перпендикулярно или параллельно ему на расстоянии 2-4 м от оси трубы. Измерения выполняют через каждые 100-200 м в период, когда на глубине заложения трубопровода отсутствует промерзание грунта.

Рис.4.2.1 Схема определения удельного сопротивления грунта

1 - электрод; 2 - прибор.

Глубина забивки электродов в грунт не должна быть более 1/20 расстояния между электродами. Расстояние между электродами принимается равным глубине прокладки подземного трубопровода.

4.2.4 Удельное электрическое сопротивление грунта r, Ом·м, определяют по формуле:

r = 2 pRa,

где R - измеренное по прибору сопротивление, Ом;

a - расстояние между электродами, м.

Результаты измерений и расчетов заносят в протокол (Приложение Е).

4.2.5 Для определения удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях необходимо произвести отбор и обработку проб испытываемого грунта.

Пробы грунта отбирают в шурфах, скважинах и траншеях из слоев, расположенных на глубине прокладки сооружения, с интервалами 50-200 м на расстоянии 0,5-0,7 м от боковой стенки трубы. Для пробы берут 1,5-2 кг грунта, удаляют твердые включения размером более 3 мм. Отобранную пробу помещают в полиэтиленовый пакет и снабжают паспортом, в котором указываются номера объекта, пробы, место и глубина отбора пробы.

4.2.6 Для определения коррозионной агрессивности грунта по отношению к стали в лабораторных условиях рекомендуется пользоваться методиками, изложенными в приложениях 1 и 2 ГОСТ 9.602-89*, или использовать специальные устройства и приборы, например, УЛПК-1, АКГК.

Приборы снабжены инструкцией по эксплуатации, ячейками, электродами, предназначенными для определения удельного электрического сопротивления грунта и средней плотности катодного тока, необходимого для смещения потенциала стали в грунте на 100 мB отрицательнее потенциала коррозии.

4.2.7 Определение удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях проводится по 4-электродной схеме. Сущность метода в том, что внешние электроды с одинаковой площадью рабочей поверхности S поляризуют током определенной силы J и измеряют падение напряжения U на двух внутренних электродах при расстоянии l между ними. Сопротивление грунта R рассчитывают по формуле R = U/J. Удельное электрическое сопротивление грунта r, Ом·м, вычисляют по формуле r = R(S/l), где R - измеренное сопротивление, Ом; S - площадь поверхности рабочего электрода, м2; l - расстояние между внутренними электродами, м.

Внешние электроды представляют собой прямоугольные пластины (из углеродистой или нержавеющей стали) с ножкой, к которой крепится или припаивается проводник-токоподвод. Размеры электродов 44х40 мм, где 40 - высота электрода. Одну сторону электродов, которая примыкает к торцевой поверхности ячейки, изолируют.

Внутренние электроды изготавливают из медной проволоки или стержня диаметром 1-3 мм и длиной более высоты ячейки.

Ячейка прямоугольной формы из материала с диэлектрическими свойствами (стекло, фарфор, пластмасса). Внутренние размеры ячейки рекомендуются следующие: 100х45х45 мм.

Отобранную пробу песчаных грунтов смачивают до полного влагонасыщения, а глинистых - до достижения мягкопластичного состояния. Если уровень грунтовых вод ниже уровня отбора проб, смачивание проводят дистиллированной водой, а если выше - грунтовой водой. Электроды зачищают шкуркой шлифовальной (ГОСТ 6456-82) зернистостью 40 и меньше, обезжиривают ацетоном, промывают дистиллированной водой. Внешние электроды устанавливают вплотную к торцевым поверхностям внутри ячейки. В ячейку укладывают грунт, послойно утрамбовывая его, на высоту меньше высоты ячейки на 4 мм. Затем устанавливают внутренние электроды вертикально, опуская их до дна по центральной линии ячейки на расстоянии 50 мм друг от друга и 25 мм от торцевых стенок ячейки.

Измерения при определении удельного электрического сопротивления грунта производят в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

Результат заносится в протокол (Приложение Ж).

4.2.8 При определении коррозионной агрессивности грунтов по отношению к стали по средней плотности катодного тока, необходимого для смещения потенциала стали в грунте на 100 мВ отрицательнее потенциала коррозии с помощью приборов по п.4.2.6, предусмотрено автоматическое смещение потенциала от потенциала коррозии и поддержание его на заданном уровне в течение опыта.

Для проведения замеров используют ячейку из материала, обладающего диэлектрическими свойствами (стекло, фарфор, пластмасса и т. д.), объемом от 0,5 до 1,0 л высотой не менее 100 мм.

Рабочий электрод представляет собой прямоугольную пластину из стали Ст.3 толщиной 1,5-2 мм, размером 50х20 мм и рабочей поверхностью 10 см2. Вспомогательный электрод из стали Ст.3 или любой углеродистой стали, формой и размером такой же, как рабочий электрод. Электрод сравнения - м. с.э., хлоридсеребряный, каломельный.

Пробу грунта отбирают по пункту 4.2.5. Отобранную пробу загружают в ячейку, сохраняя естественную влажность грунта. Если при хранении проб после их отбора возможно изменение естественной влажности грунта, то необходимо определять влажность отобранной пробы по ГОСТ 5180-84. Для определения влажности грунта отбирают часть пробы (массой несколько единиц или десятков граммов), подготовленной по пункту 4.2.5, и взвешивают, находя массу m1, затем ее высушивают при t £ 105 °С и снова взвешивают, находя массу m2. Влажность определяют по формуле: W = [(m1 – m2) / m1]·100 %. Перед проведением исследования вновь определяют влажность пробы грунта. Если влажность уменьшилась, то ее доводят до естественной влажности с помощью дистиллированной воды.

На дно ячейки насыпают на высоту 20 мм грунт и уплотняют. Устанавливают вертикально напротив друг друга рабочий и вспомогательный электроды. Электроды должны быть обращены друг к другу рабочими поверхностями, расстояние между ними 2-3 см. Далее грунт укладывают в ячейку послойно (один-три слоя) с последовательным трамбованием слоев, добиваясь максимально возможного уплотнения. Расстояние от верхней кромки рабочего электрода до поверхности грунта должно составлять 55 мм. Электрод сравнения устанавливают сверху ячейки в грунт, заглубляя его на 1,0-1,5 см.

Одним и тем же грунтом заполняют три ячейки и параллельно выполняют три измерения силы катодного тока Jk в каждой ячейке.

Если в ходе измерений значение Jk постоянно или уменьшается во времени, то длительность поляризации составляет 15 мин, в течение которых измеряют и записывают 3-4 значения Jk. Если сила тока во времени растет, то измеряют и записывают Jk 5-6 раз в течение 40 мин или в более короткий промежуток времени, если за период измерений сила тока превысит 2х104 А (200 мкА), что с учетом рабочей поверхности электрода 10 см2 характеризует высокую коррозионную агрессивность грунта.

Последнее значение силы тока в каждой ячейке берут для вычисления среднего арифметического значения силы катодного тока Jk.cp и последующего определения плотности катодного тока jk. Результаты измерения заносят в протокол (Приложение З).

Результаты определения коррозионной агрессивности грунтов заносятся в сводную ведомость (Приложение И).

Определение наличия блуждающих постоянных токов в земле

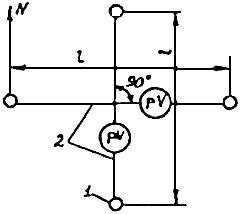

4.2.9 Определение наличия блуждающих постоянных токов по трассе проектируемого трубопровода при отсутствии проложенных подземных металлических сооружений следует проводить, измеряя разность потенциалов между двумя точками земли через каждые 1000 м по двум взаимно перпендикулярным направлениям при разносе измерительных электродов на 100 м. Схема измерений приведена на рис.4.2.2.

Рис.4.2.2 Схема электрических измерений для обнаружения блуждающих токов в земле

1 - медносульфатные электроды сравнения; 2 - изолированные проводники; pV - вольтметр;

l - расстояние между электродами сравнения.

4.2.10 При наличии подземных металлических сооружений, проложенных вблизи трассы проектируемого трубопровода на расстоянии не более 100 м, определение наличия блуждающих токов осуществляется путем измерения разности потенциалов между существующим сооружением и землей с шагом измерений не более 200 м.

4.2.11 Для измерения напряжения и силы тока используют показывающие и регистрирующие приборы классом точности не хуже 1,5. Следует применять вольтметры с внутренним сопротивлением не менее 200 кОм на 1 В. Среди рекомендуемых приборов можно указать: ЭВ 2234, мультиметр цифровой специализированный модификации 43313.1, 43312.1, прибор для измерения параметров установок защиты от коррозии подземных металлических сооружений ПКИ-02.

4.2.12 При измерениях используют переносные медносульфатные электроды сравнения, которые подбирают так, чтобы разность потенциалов между двумя электродами по паспорту не превышала 10 мВ.

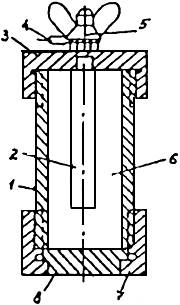

Переносный медносульфатный электрод сравнения (рис.4.2.3) состоит из неметаллического полого корпуса с пористым дном и навинчивающейся крышкой с укрепленным в ней стержнем из красной меди. В корпус заливают насыщенный раствор медного купороса CuSO4 · 5H2O.

При сборке переносных медносульфатных электродов необходимо:

- очистить медный стержень от загрязнений и окисных пленок либо механически (наждачной бумагой), либо травлением азотной кислотой. После травления стержень тщательно промыть дистиллированной или кипяченой водой. Попадание кислот в сосуд электрода недопустимо;

- залить электрод насыщенным раствором чистого медного купороса в дистиллированной или кипяченой воде с добавлением кристаллов купороса. Заливать электроды следует за сутки до начала измерений. После заливки все электроды установить в один сосуд (стеклянный или эмалированный) с насыщенным раствором медного купороса так, чтобы пористое дно электродов было полностью погружено в раствор.

Рис.4.2.3 Переносной медносульфатный электрод сравнения

1 - корпус; 2 - стержень из красной меди; 3 - крышка для крепления стержня; 4 - наконечник проводника; 5 - контактный зажим; 6 - полость, заполняемая насыщенным раствором сульфата меди; 7 - нижняя крышка; 8 - пористое дно.

4.2.13 Измерения в каждом пункте должны проводиться не менее 10 мин с непрерывной регистрацией или с ручной записью результатов через каждые 10 с.

В зоне влияния блуждающих токов трамвая с частотой движения 15-20 пар в 1 ч измерения необходимо производить в часы утренней или вечерней пиковой нагрузки электротранспорта.

В зоне влияния блуждающих токов электрифицированных железных дорог период измерения должен охватывать пусковые моменты и время прохождения электропоездов в обе стороны между двумя ближайшими станциями (платформами),

4.2.14 Если наибольший размах колебаний разности потенциалов (между наибольшим и наименьшим ее значениями) превышает 0,04 В, это характеризует наличие блуждающих токов (как в отсутствии, так и при наличии сооружений, проложенных вблизи трассы проектируемого трубопровода).

4.2.15 При измерениях в зоне действия блуждающих токов и амплитуде колебаний разности потенциалов, превышающей 0,5 В, в качестве электродов сравнения вместо м. с.э. могут быть использованы стальные электроды, аналогичные описанным в п.4.2.2.

Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока

4.2.16 Опасное влияние блуждающего постоянного тока выявляют, определяя изменение потенциала трубопровода под действием блуждающего тока по отношению к стационарному потенциалу трубопровода. Измерения выполняются с шагом не более 200 м в городах и не более 500 м на линейных участках межпоселковых газопроводов при отсутствии отводов.

4.2.17 Измерения проводят в контрольно-измерительных пунктах, колодцах, шурфах или с поверхности земли. Переносные электроды сравнения устанавливают на дне колодца или шурфа или на поверхности земли на минимально возможном расстоянии (в плане) от трубопровода.

4.2.18 Для измерений используют вольтметры в соответствии с п.4.2.11. Положительную клемму измерительного прибора присоединяют к сооружению, отрицательную - к электроду сравнения.

4.2.19. Режим измерений должен соответствовать условиям, изложенным в п.4.2.13.

Результаты ручной записи измерений заносят в протокол (Приложение К).

В тех случаях, когда наибольший размах колебаний потенциала сооружения, измеряемого относительно м. с.э. (разность между наибольшим и наименьшим абсолютными значениями этого потенциала), не превышает 0,04 В, колебания потенциала не характеризуют опасного влияния блуждающих токов.

4.2.20 Стационарный потенциал трубопровода Uст следует определять при выключенных средствах ЭХЗ путем непрерывного измерения и регистрации разности потенциалов между трубопроводом и электродом сравнения в течение достаточно длительного времени - вплоть до выявления практически не изменяющегося во времени (в пределах 0,04 В) значения потенциала, относящегося к периоду перерыва в движении электрифицированного транспорта, когда блуждающий ток отсутствует, как правило, в ночное время суток. За стационарный потенциал трубопровода принимается среднее значение потенциала при различии измерявшихся значений не более чем на 40 мВ.

При отсутствии возможности измерить стационарный потенциал трубопровода его значение принимают равным - 0,7 В относительно м. с.э.

4.2.21 Разность между измеренным потенциалом трубопровода и его стационарным потенциалом определяется по формуле

DU = Uизм - Uст,

где Uизм - наименее отрицательная или наиболее положительная за период измерений разность потенциалов между сооружением и м. с.э.

Результат вычисления заносят в протокол (Приложение К).

В грунтах высокой коррозионной агрессивности влияние блуждающих токов признается опасным при наличии за период измерений положительного смещения потенциала; в грунтах средней и низкой коррозионной агрессивности опасным влияние блуждающего тока признается при суммарной продолжительности положительных смещений потенциала относительно стационарного потенциала за время измерений в пересчете на сутки более 4 мин/сутки.

Определение опасного влияния переменного тока

4.2.22 Зоны опасного влияния переменного тока определяют на участках стальных трубопроводов, на которых выявлены значения напряжения переменного тока между трубопроводом и м. с.э., превышающие 0,3 В.

4.2.23 Смещение потенциала трубопровода, вызываемое переменным током, измеряют на вспомогательном электроде (ВЭ) относительно переносного насыщенного м. с.э. до и после подключения ВЭ к трубопроводу через конденсатор емкостью 4 мкФ.

Примечание:

На участке трубопровода, обеспеченном ЭХЗ, измерения выполняют при отключенных средствах ЭХЗ.

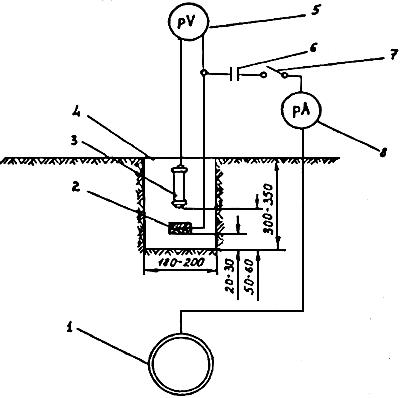

Подготовку шурфа и установку ВЭ производят как в п.4.7.14. Для измерений собирают схему, приведенную на рис.4.2.4. Используют вольтметр с входным сопротивлением не менее 1 МОм. При наличии атмосферных осадков предусматривают меры против попадания влаги в грунт.

Измерения выполняют в такой последовательности:

Через 10 мин после установки ВЭ в грунт измеряют его стационарный потенциал относительно м. с.э.

Подключают ВЭ к трубопроводу по схеме рис.4.2.4 и через 10 мин снимают первое показание вольтметра. Следующие показания непрерывно записывают в память соответствующего измерительного прибора (например, ПКИ-02) или снимают через каждые 10 с не менее 10 мин.

Среднее смещение потенциала ВЭ за период измерений определяют по компьютерной программе (например, используемой при камеральной работе с прибором ПКИ-02) или по формуле:

![]() , мВ,

, мВ,

где SUi - сумма значений потенциала ВЭ, измеренных при подключении ВЭ к трубопроводу, мВ; Uст - стационарный потенциал ВЭ, мВ; m - общее число измерений.

Действие переменного тока признается опасным при среднем смещении потенциала в отрицательную сторону не менее, чем на 10 мВ, по отношению к стационарному потенциалу.

Результаты измерений оформляют в виде протокола (Приложение Л).

Рис.4.2.4 Схема измерения смещения стационарного потенциала трубопровода под влиянием переменного тока

1 - трубопровод; 2 - датчик потенциала; 3 - переносный медносульфатный электрод сравнения; 4 - шурф; 5 - вольтметр постоянного тока; 6 - конденсатор; 7 - выключатель;

8 - амперметр переменного тока.

4.2.24 Для дополнительной оценки опасности коррозии стали под действием переменного тока измеряют силу переменного тока на ВЭ при подключении его к трубопроводу. Для этой цели в цепь ВЭ - конденсатор-трубопровод дополнительно включают амперметр переменного тока (8) с пределами измерений от 0,01 мА (1·10-5 А) (рис.4.2.4). После подключения ВЭ к трубопроводу измеряют силу переменного тока в течение 10 мин через каждые 10-20 с с записью по форме Приложения M.

Среднюю плотность переменного тока j рассчитывают по формуле:

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |