Лекция 3

ПРОНИЦАЕМОСТЬ И ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАНАХ

Проницаемость биологических мембран

Одна из важнейших функций биологической мембраны заключается в обеспечении обмена ионов и молекул между клеткой и окружающей средой. Способность биологических мембран пропускать через себя различные вещества называется проницаемостью. Изучение проницаемости клеток имеет большое значение, поскольку с данной функцией связаны практически все процессы жизнедеятельности клетки: метаболизм, генерация и проведение биопотенциалов, секреция, рецепция и т. д.

Транспорт веществ

Любая клетка очень точно поддерживает свой химический, в том числе и ионный состав. Постоянство ионного состава называется ионным гомеостазом и поддерживается за счёт транспорта веществ.

Транспорт веществ в организме можно разделить на три категории:

- дальний транспорт – перенос веществ между органами, его протяжённость в растениях может достигать нескольких десятков метров;

- ближний транспорт – перенос между соседними клетками;

- мембранный транспорт – перенос веществ через мембрану.

По энергетическим затратам мембранный транспорт можно разделить на 2 важнейших класса: активный и пассивный.

Пассивный транспорт не связан прямо с затратой химической энергии; он осуществляется в результате диффузии веществ в сторону меньшего электрохимического потенциала (где концентрация веществ и заряд меньше). Активный транспорт происходит при затрате химической энергии АТФ или переносе электрона по дыхательной цепи.

Виды пассивного транспорта веществ в клетках и тканях: диффузия, осмос.

Диффузия — основной механизм пассивного транспорта веществ, обусловленный наличием концентрационного градиента. Различают несколько видов диффузии:

1) простая диффузия, диффундирующее вещество движется по градиенту через мембрану, не образуя комплекса или проникая через канал;

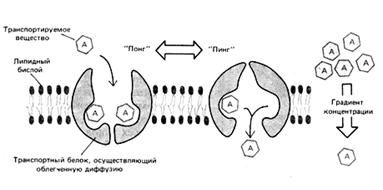

2) облегченная диффузия, осуществляемая с помощью переносчиков — белков или молекулярных комплексов.

Простая диффузия - это самопроизвольный физический процесс проникновения вещества из области высокой в область меньшей его концентрации в результате теплового хаотического (броуновского) движения молекул.

С помощью простой диффузии через мембрану переносятся растворимые в липидах вещества, в частности такие хорошо растворимые в липидах и важнейшие для метаболического обмена вещества как кислород и углекислый газ. Через липидную фазу мембран в клетку могут проникать также яды и лекарства.

Математическое обоснование процесса диффузии впервые дал А. Фик. Согласно первому закону Фика поток вещества (J) прямо пропорционален градиенту концентрации dC/dx:

,

,

где D – коэффициент диффузии, см2∙с-1. Коэффициент диффузии зависит от природы вещества, температуры и характеризует способность вещества к диффузии.

Единица измерения J = моль∙см-2∙с-1. Знак «-» означает, что поток направлен в сторону убывания концентрации вещества. Поток вещества - это количество вещества (в молях), диффундирующего за единицу времени через данную площадь.

При исследовании проницаемости клеточной мембраны концентрационный градиент определить трудно, поэтому для описания диффузии вещества через нее пользуются более простым уравнением. Для его получения следует учесть три момента:

1) толщина мембраны постоянна, обозначим её как d;

2) концентрации вещества по обе стороны мембраны постоянны, Cin – концентрация вещества внутри клетки, Cout – концентрация вещества в окружающем клетку растворе;

3) различные диффундирующие вещества имеют разную растворимость в липидной фазе мембраны, которая количественно характеризуется коэффициентом распределения β = Cм/Cр-р, где Cр-р – концентрация вещества снаружи мембраны, а Cм - концентрация вещества внутри мембраны.

В этом случае силой, которая двигает молекулы через мембрану, будет градиент концентрации вещества через мембрану, который выразится в формуле:

Учитывая это, формулу для потока вещества через мембрану можно записать в следующем виде:

Поскольку величины D, β - константы, зависящие только от природы проникающего вещества, а d – характеристика мембраны, через которую это вещество проходит, то эти параметры можно объединить в один, называемый коэффициентом проницаемости и обозначаемый P:

Коэффициент проницаемости Р имеет размерность см/с и является количественной характеристикой способности конкретного вещества проникать через мембрану. Он аналогичен

коэффициенту диффузии (D), но зависит не только от природы вещества и температуры, но и от свойств мембраны.

Облегченная диффузия.

Проникновение в клетку глюкозы, глицерина, аминокислот и некоторых других веществ не имеет линейной зависимости от их концентрации. Причем при определенных концентрациях скорость их проникновения значительно выше, чем при простой диффузии. Эта особенность объясняется тем, что в данном случае наблюдается не простая, а облегченная диффузия. Вещество самостоятельно диффундирует через мембрану, но скорость диффузии намного возрастает, если молекулы этого вещества образуют комплекс с молекулами переносчика, который хорошо растворяется в липидах. Молекулы-переносчики могут быть как подвижными, так и фиксированными в мембране - каналы.

Диффузия с участием переносчика, как и простая, происходит до тех пор, пока концентрация по обе стороны мембраны не станет одинаковой.

Разновидностью облегченной диффузии является так называемая обменная диффузия, при которой переносчик образует соединении с диффундирующим веществом и перемещается с ним от одной поверхности мембраны к другой, где молекула переносчика освобождается, ее место занимает другая молекула того же вещества и комплекс переносится обратно. При работе переносчиков в случае обменной диффузии концентрация веществ по обе стороны мембраны не изменяется. Существование обменной диффузии было доказано методом меченых атомов на эритроцитах, митохондриях и др.

Проникновение растворенных частиц, обладающих электрическим зарядом, через клеточную мембрану осуществляется по электрохимическому градиенту, а не по концентрационному.

Электрохимический потенциал – энергия, которую надо затратить для перемещения одного моля вещества из бесконечно удалённой точки пространства в данную точку с конкретными условиями.

Величина электрохимического потенциала описывается формулой:

![]()

где: ![]() - стандартный член;

- стандартный член;

![]() - активность j-го иона

- активность j-го иона

![]() химическая работа;

химическая работа;

![]() - парциальный моляльный обьем;

- парциальный моляльный обьем;

![]() - механическая работа (работа по расширению объёиа)

- механическая работа (работа по расширению объёиа)

![]() - заряд иона;

- заряд иона;

![]() - электрический потенциал;

- электрический потенциал;

![]() - число Фарадея;

- число Фарадея;

![]() - электрическая работа.

- электрическая работа.

Молекулы вещества всегда двигаются в сторону своего более низкого электрохимического потенциала.

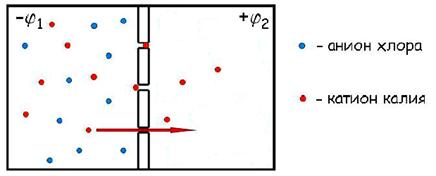

Потенциал Нернста

Рассмотрим простую систему, представляющую собой два отсека, содержащие раствор соли (например, KCl) и разделённые мембраной, которая пропускает только катион, в нашем случае К+.

Растворы находятся в равновесии, это означает, что электрохимические потенциалы ионов в обоих отсеках одинаковы. Математически это будет выражаться уравнением:

![]()

Это уравнение, учитывая, что давления и моляльные объёмы вещества в обоих отсеках одинаковы, позволяет нам рассчитать разность электрических потенциалов между отсеками:

Это уравнение называется уравнением Нернста. Если учесть значения констант перед знаком логарифма, и вместо натуральных логарифмов использовать десятичные, то эту формулу можно записать в виде:

при 25оС.

Таким образом, если два раствора разной концентрации разделены мембраной, которая обладает избирательной проницаемостью к компонентам раствора, то между этими растворами возникает разность электрических потенциалов. Если мембрана проницаема для одновалентного иона, то десятикратное изменение концентрации в одном из отсеков вызовет к увеличению разности потенциалов между ними на 59 милливольт.

Осмос

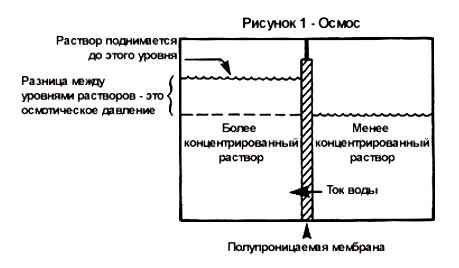

В растворе помимо молекул растворённого вещества присутствуют и молекулы растворителя. Что будет, если мембрана между отсеками будет непроницаема для молекул растворённого вещества, но будет пропускать молекулы растворителя?

Рассмотрим простую модель – два отсека, разделённые мембраной, способной пропускать молекулы растворителя, например, воды и непроницаемой для молекул растворённых веществ. Для наглядности в первом отсеке концентрация растворённого вещества высокая, а во втором низкая. Выделим в каждом отсеке одинаковые объёмы.

Если записать для каждого отсека электрохимический потенциал молекул растворителя, то сразу становится очевидным, что электрохимический потенциал молекул растворителя в первом отсеке меньше, чем во втором, а это означает, что молекулы растворителя будут двигаться из второго отсека в первый. В реальном эксперименте с осмометром это выглядит, как будто какая-то сила заставляет молекулы растворителя двигаться в сторону большей концентрации растворённого вещества. Это явление - движение молекул растворителя через полупроницаемую мембрану в сторону большей концентрации растворённого вещества называется осмосом, а сила, которая заставляет молекулы воды двигаться – это и есть осмотическое давление.

Осмотическое давление раствора зависит от количества растворенных ионов и температуры. В соответствии с уравнением Вант-Гоффа осмотическое давление (π) раствора прямо пропорционально концентрации (С) растворенного вещества и абсолютной температуре раствора (T):

π = iRTC,

где i - изотонический коэффициент, зависящий от степени диссоциации электролита и показывающий, во сколько раз увеличивается количество растворенных частиц при диссоциации молекул; для неэлектролитов i = l, для электролитов i > 1; R - газовая постоянная.

Активный транспорт - движение против градиента электрохимического потенциала, осуществляемое с затратой химической энергии за счёт гидролиза АТФ или переноса электрона по дыхательной цепи.

Выделяют первично-активный и вторично-активный транспорт.

| ||

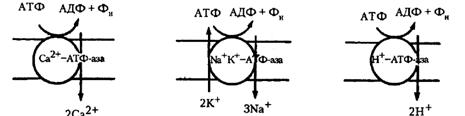

Кальциевый насос | Натриевый насос | Протонная помпа |

Рис. - Активный перенос ионов при работе транспортных АТФ-аз.

Транспорт называется первично-активным, если он осуществляется белками-переносчиками (они ещё называются ионными насосами), источником энергии для которых служат АТР, пирофосфат или субстраты, окисляемые в электрон-транспортных цепях митохондрий, хлоропластов.

Типичный пример первично-активного транспорта - активный транспорт ионов с помощью АТФ-аз.

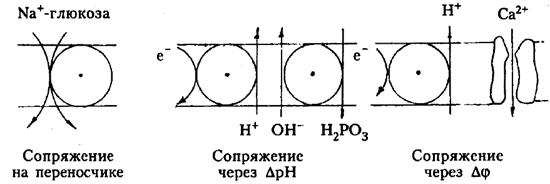

Вторично-активным (сопряженным) транспортом называют процесс переноса ионов через мембрану против градиента его концентрации за счет энергии электрохимического градиента других ионов. Сопряженный транспорт может осуществляться в режиме симпорта (оба иона переносятся через мембрану в одном направлении) или антипорта (ионы транспортируются в противоположных направлениях). Вторично-активный транспорт обеспечивает мембранный перенос моносахаридов, сахарозы, аминокислот, пептидов, анионов и ряда катионов. Для этой цели мембранные белки-переносчики чаще всего используют электрохимический градиент ионов водорода, создаваемый различными Н+-насосами.

Рис. - Сопряженный транспорт ионов и веществ через мембраны (Δφ - разность потенциалов, ΔрН - разность концентрации протонов)

Между пассивными и активными потоками в клетке существует взаимодействие, направленное на поддержание постоянства ионного состава клетки.

При блокировании энергетики клетки (пониженной температурой, ингибиторами, темнотой) интенсивность активного транспорта снижается, приток ионов из внешней среды уменьшается. Одновременно наблюдается возрастание электрического сопротивления мембраны в десятки раз. Это свидетельствует об уменьшении транспорта ионов по пассивным каналам, что предотвращает потерю ионов, находящихся в клетке.