В лесостепной зоне, где земля зимой промерзает глубже, укрытие винограда нужно проводить так же, но более мощным слоем земли — высотой 40—50 и шириной 70—80 сантиметров.

В степной зоне, где снега выпадает меньше, а земли промораживается еще глубже, укрытие винограда производится с закапыванием в канавки, в которых он посажен, без промораживания. Для этого лозы нужно пригибать, расстилать по дну канавки на 50 сантиметров ниже поверхности почвы и засыпать их 15—20 сантиметровым слоем незамерзшей земли. Насыпь закрываем соломой, сухой ботвой, соломистым навозом или Другим утепляющим материалом с таким расчетом, чтобы при уплотнении этот материал образовал слой толщиной 10—15 сантиметров. Поверх утепляющего слоя нужно насыпать землю с таким расчетом, чтобы толщина всего укрытия составляла 45—50 сантиметров (от дна канавки). Однако это укрытие не предохраняет лозы от вымерзания без дополнительного укрытия толстым слоем снега (не менее 50 сантиметров). Поэтому с выпадением снега нужно собирать его с междурядий и укрывать заваленные кусты. В случае сноса снега ветром снеговое укрытие необходимо восстанавливать. Нужно также принять меры к снегозадержанию.

Трудоемкость укрытия уменьшается, если после укрытия утепляющим материалом произнести вспашку междурядий плугом на глубину 20—26 сантиметров. Для этого плуг нужно пускать вдоль ряда с левой стороны его, строго по грани канавки, так, чтобы земля отваливалась в канавку. Пройдя плугом от начала ряда до конца, поворачивают и проходят с другой стороны ряда в обратном направлении, запаливая канавку с другой стороны. Таким способом пропахивают вес междурядья. Работу по вспашке удобно провести однолемешным конным плугом, но при наличии в хозяйстве специального садового плуга и трактора можно обойтись и без конной тяги.

По окончании пахоты следует вручную увеличить слой земли над каждым кустом с доведением высоты его до 45—50 сантиметров (считая от дна канавки).

На приусадебных участках укрытие можно производить вручную.

УХОД НА ВТОРОЙ ГОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ

В Белокурихе в начале апреля бывает еще очень высокий снеговой покров. Поэтому для ускорения таяния его производится разбрасывание золы или сажи по поверхности снега или же раскапывание его лопатами. После стаивания снега кусты немедленно открываем, так как затяжка с открытием их ведет к выпреванию почек. Раскрытые кусты в течение 2—3 дней обсушиваются после зимовки и притеняются матами или другими материалами, чтобы задержать распускание глазков на 1—2 недели во избежание гибели молодых побегов от поздних весенних заморозков. Более подробно защита винограда от весенних заморозков описана ниже.

Здесь необходимо подчеркнуть, что длительное затемнение при теплой погоде влияет на глазки отрицательно. Побеги развиваются этиолированные (белые). Они очень нежные, ломкие, чувствительные к заморозкам и яркому солнечному свету. Поэтому под притенкой кусты нужно держать до набухания почек, а затем открывать и производить обрезку до распускания почек.

В степной зоне открытие кустов нужно производить после того как снег сойдет, земля оттает и почва достаточно просохнет. Торопиться с открытием кустов не следует, так как здесь нет опасности подопревания глазков.

Открытие кустов нужно производить осторожно лопатами выгребая землю из канавок и разбрасывая ее в междурядья. Утепляющий материал (за исключением навоза) нужно собрать, удалить с участка и сжечь. После раскрытия лунки вокруг кустов нужно очистить и произвести катаровку винограда.

Плоды образуются на однолетних лозах, вырастающих на двухлетней древесине. Однолетние лозы, растущие на трехлетней и более старой древесине, обычно не плодоносят. Поэтому виноград нуждается в регулярной и правильной обрезке лоз. От правильности обрезки лоз зависят сила роста, форма кустов, их урожайность и степень вызревания ягод в различные по погодным условиям годы. От обрезки также зависят долговечность винограда, их выносливость и способность восстанавливать свои части после сильных подмерзаний, повреждений от засухи, болезней и других причин.

Успешное возделывание виноградника без систематической его обрезки совершенно немыслимо, особенно в Сибири. Отсюда понятно, с каким вниманием и настойчивостью каждый виноградарь должен овладеть искусством обрезки. Следует оговориться, что в литературе по виноградарству излагаются обычно только принципы и схемы обрезки, а рисунки при этом лишь иллюстрируют мысль авторов, схематически дополняют текст, но вовсе не означают, что на практике встретятся именно такие кусты, лозы и глазки, как изображенные на рисунках. Действительность всегда богаче и сложнее, любые схемы, поэтому овладеть обрезкой винограда скорее сумеет тот, кто творчески сочетает практическую боту с изучением литературы.

В условиях Алтайского края весеннюю обрезку приходится проводить в период «плача», поэтому в момент обрезки и примерно в течение недели после нее всех ранок куста продолжает вытекать сок, знакомые с культурой винограда, встретившись с явлением «плача», считают его отрицательной растения на обрезку и в связи с этим избегают обрезки, боясь погубить кусты. Необходимо что «плач» винограда не наносит вреда кусту.

Обрезку лоз винограда удобнее всего проводить садовыми ножницами — секатором. Последний должен быть острым и с хорошо пригнанными лезвиями, которые бы не раздавливали и не мяли древесину лозы. Можно обрезать лозу и садовым ножом, также остро точенным. Толстые части ствола и рукавов старых виноградных кустов срезают с помощью ножовок. Резать нужно так, чтобы лезвие секатора шло через диафрагму узла или параллельно ей. Это гарантирует конец лозы от загнивания или усыхания.

В Белокурихе предварительная обрезка кустов производится осенью. При этом удаляются лозы, негодные к эксплуатации рукава и крупные, упущенные летом пасынки. При такой обрезке ведется заготовка черенков для размножения, полную обрезку куста в сибирских условиях не следует, потому что в течение зимы почти всегда некоторая часть глазков гибнет от морозов, поломок, и иногда процент погибших глазков столько велик, что с весны кусты оказываются «недогруженными», малоурожайными. «Нагрузкой» куста называется количество оставленных глазков, достаточное, чтобы обеспечить нормальный урожай с данного куста. Величина «нагрузки» зависит от сорта и развития куста.

Рекомендуя применение полной обрезки именно весною, а не осенью, следует оговориться, что при этой у виноградаря иногда возникает необходимость изменить обычную архитектуру куста, ибо на положенном числе оставляемых у куста лоз весной может не набраться необходимого числа глазков. В таком случае приходится добирать недостающее число глазков за счет оставления

Рис.10. Молодой куст винограда на втором году жизни

(1 — весной, 2 — осенью).

лоз, предназначаемых обычно к обрезке на сучки замещения, а сучки замещения создавать за счет лоз, сидящих не на двухлетней древесине, а на штамбе или на многолетних рукавах.

Что касается времени обрезки весной, то эта работа иногда затягивается до появления сильного набухания глазков, с тем, чтобы убедиться в жизнеспособности каждого из них. Но чем сильнее набухли или уже раскрылись глазки, тем труднее работать обрезчику и подвязчику, так как любое неосторожное движение приводит к обламыванию хрупких глазков.

Таким образом, весеннюю обрезку надо начинать сразу, как только начнут набухать почки, и заканчивать в течение 5—10 дней, в зависимости от нарастания положительных температур. При обычной норме обрезки (50 кустов на человека в день) на гектар виноградника потребуется 40 человеко-дней.

На втором году роста куста обрезка производится так. Каждую из двух лоз куста обрезают коротко, оставляя по два развитых глазка (рис. 10). По окончании обрезки производят вспашку междурядий на 20—25 сантиметров или боронование. Побеги, появляющиеся из оставленных глазков, нужно подвязывать к кольям. Остальной уход за участком в течение лета такой же, как и в первый год роста винограда: после вспашки или боронования производят перекапывание в рядах. В течение лета производится 4—5 прополок вручную или же с помощью культиватора. Прищипка и обрезка производятся, как и в первый год, с оставлением на зиму всех выросший лоз. Они занимают уже больший объем и требуют более тщательного укрытия.

УХОД НА ТРЕТИЙ ГОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ

На третьем году виноград уж требует подвязки. Для этого весной еще до схода снега на участок подвозят деревянные столбы для установки шпалер. Столбы должны иметь длину от 3 метров (в предгорьях) до 2,5 метра и толщину 15 сантиметров. Сразу же после открытия кустов и весенней катаровки нужно установить шпалеры. Для этого в рядах необходимо выкопать ямы глубиной 50—70 сантиметров, на расстоянии 6 метров одна от другой. В некоторых случаях расстояние между этими ямами приходится несколько изменять, если при рытье очередной ямы мешает сидящий здесь куст. Затем вкапывают столбы, провешивая при этом строго прямые линии и следя за тем, чтобы все столбы возвышались над землей на одинаковую высоту.

Наиболее ценны столбы из лиственницы, ибо они могут служить очень долго. Но пригодны и столбы из сосны и других пород.

Столбы должны быть заранее ошкурены, гладко обтесаны, а верхние концы их обрублены на конус. Для продления срока службы столбов принимаются различите меры. Лучшие результаты дает пропитывание нижних концов столбов (70—80 сантиметров)7-процентным раствором медного купороса в течение 10 дней. Применяется также обмазка нижних концов столбов смолой или обжигание их на костре до обугливания.

Вкапывание столбов ведется в следующем порядке: сначала нужно вкопать крайние столбы каждого ряда. Они должны быть укреплены наиболее надежно. Простыми способами крепления крайних столбов являются следующие:

1. Столб вкапывается прямо. К вершине его прикрепляют проволочную оттяжку (в сторону дорога) и закрепляют ее малым колом в земле. Со стороны ряда к столбу подставляют упорину из крепкого кола и укрепляют ее одним концом у вершины столба (делая в последнем зарубку), другим — на земле (с помощью малого столбика).

2. Столб вкапывают наклонно в сторону от ряда, к вершине его прикрепляют проволочную оттяжку, на конце которой прочно привязывают тяжелый камень («якорь»), закапываемый в землю на глубину 50—60 сантиметров.

В обоих случаях землю вокруг столба креплений тщательно утрамбовывают.

После установки крайних столбов вкапывают остальные в каждом ряду. Затем натягивают проволоку. Наиболее удобная железная или оцинкованная проволока с сечением в 2,5—3 миллиметра.

Обычно в южных районах виноградарства при культуре европейских сортов применяют три ряда проволоки. При сильном росте винограда на Алтае этого недостаточно. Мы применяем четыре ряда: первую проволоку натягиваем на высоте 20—25 сантиметров от почвы, вторую — на 40 сантиметров от первой, третью — на 50 сантиметров от второй и четвертую — на 60 сантиметров от третьей проволоки, или на 175 сантиметров от поверхности почвы. Сначала натягиваем верхнюю проволоку, а затем последующие. Еще удобнее пятирядная шпалера, при которой первую проволоку натягивают на 25 сантиметров от почвы, вторую — через 30, третью — через 35, четвертую — через 35 и пятую — через 45 сантиметров. Натягивание проволоки производим так: закрепляем один конец наглухо, обернув ею два—три раза на установленной высоте, а затем протягиваем ее вдоль столбов всего ряда, но обязательно с северной стороны от них, туго натягиваем и закрепляем на крайнем столбе скобами на нужной высоте. Затем закрепляем ее на всех столбах в ряду.

Натягивание проволоки с северной стороны позволяет проводить подвязку лоз и побегов куста по шпалере с южной стороны.

Подвязка требует значительного расхода подвязочных материалов. Наилучшим из них является шпагат. Заменителями шпагата могут служить разные материалы. В числе их можно рекомендовать для сухой (весенней) подвязки тонкие (те толще карандаша и длиною 30—40 сантиметров) ивовые прутья, тальник, ветельник, ивняк, заготавливаемые с зимы и закапываемые после таяния снега в сырую землю на глубину 15—20 сантиметров, где они находятся до момента подвязки. Вынимают из земли и расходуют этот материал в количестве, потребном не более как на полдня работы, иначе он быстро засыхает. Обернув ветельником проволочную шпалеру и подняв к ней лозу, закручивают концы ветельника и подсовывают их под кольцо обвязки (для завязывания узлом ветельник непригоден). «Сухую» подвязку на шпалерах можно проводить, пользуясь также сухими частями «рубашки» кукурузного початка. При «зеленой» подвязке кроме шпагата можно пользоваться липовым мочалом, конопляной пенькой и лоскутом.

После подвязки лоз на шпалеры колья, стоящие около каждого куста, собираем и удаляем с участка, а столбы подвергаем побелке.

Вкапывание столбов и натягивание проволоки необходимо проводить в сжатые сроки, пока почки па лозах не успели сильно прорасти.

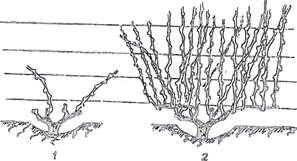

Сразу после установки шпалер нужно произвести обрезку и подвязку лоз. Обрезка на третьем году жизни куста заключается в том, что из четырех лоз две лозы, проходящие по краям куста, обрезаются «на замещение», то есть у них оставляется по две почки на каждой. Остальные две лозы, расположенные ближе к центру куста, обрезаются на «плодоношение», то есть у них оставляется по 6—8 почек на каждой (рис. 11). Эти лозы нужно отгибать в разные стороны от центра куста и подвязывать каждую из них к нижней проволоке шпалеры. Одновременно нужно выломать все дополнительные побеги, появляющиеся на штамбе и ниже его. После этой подвязки, называемой «сухой подвязкой», производится вспашка междурядий.

Наряду с обычными приемами ухода, такими как прополка и рыхление почвы, летом нужно тщательно следить за поведением кустов. Побеги, развивающиеся на коротко обрезанных лозах, на так называемых сучках замещения, по мере роста подвязываются к проволокам шпалеры в вертикальном положении ближе к центру куста. Побеги, развивающиеся на так называемых плодовых стрелках, то есть на лозах, обрезанных на плодо-

Рис 11. Куст винограда по 3-м году жизни. (1 — весной после обрезки; 2 — осенью).

ношение, подвязываются вертикально и несколько наклонно, с равномерным распределением их по плоскости шпалеры в форме веера. При этом главная задача состоит в том, чтобы обеспечить доступ в середину куста наибольшего количества света и воздуха. Небольшая нагрузка (16—20 почек) на куст делается с целью создания наилучших условий дли укрепления самого куста, создания у него мощных ствола и корневой системы, а также сильных и относительно толстых лоз, способных дать урожай и хорошее вызревание древесины. Естественно, что наиболее слабые кусты при весенней обрезке нагружать следует еще меньше, оставляя на плодовых стрелках не по 6—8, а по 4—5 глазков.

Укреплению куста в значительной мере способствует своевременное и полное проведение пасынкования, ибо каждый упущенный пасынок без пользы для куста расходует много питательных веществ, а также загущает куст, чем задерживает вызревание древесины основных побегов. Аналогичное значение имеет и другая зеленая операция — чеканка. Чеканка — это срезание всех побегов куста на высоте 175 сантиметров от почвы, то есть чуть выше верхней проволоки шпалеры и независимо от длины отрезаемой части этих побегов. Чеканка напоминает здесь стрижку зеленых изгородей, так как после ее проведения вершины шпалер выглядят подстриженными, как щетки. Своевременное проведение чеканки не только ускоряет вызревание древесины, но и направляет дополнительную часть соков к ягодам, улучшая их развитие. В Белокурихе чеканка винограда производится с 25 августа. Обычно на третьем году куст дает первый урожай

ягод.

Осенью, когда заморозок убьет листья и невызревшую часть побегов, весь куст снимают со шпалеры, осторожно отрезая завязки и усики. При этом стараются не делать рывков, приводящих к поломкам лоз и к повреждению глазков. Обрезав невызревшую часть лоз, приступают к укрытию куста.

Теперь куст винограда впервые вступает в зиму с большим запасом лоз, от результатов зимовки которых зависит не только судьба первого планового урожая в следующем году, но и жизненность всего куста, способность его дать высокие урожаи в последующие годы. Поэтому работа по укрытию лоз должна быть выполнена особенно тщательно.

В степной зоне Алтайского края лозы, уложенные и канавки, вначале следует укрыть землей, так чтобы канавки совершенно сравнялись с поверхностью почвы. Ввиду того, что лозы соседних кустов в канавках теперь будут налегать друг па друга, дополнительное укрытие утепляющим материалом приходится делить сплошным, то есть вдоль всего ряда, без перерывов. Уложив для этого вдоль всего ряда толстый слой соломы (или других утепляющих материалов) шириною не менее одного метра (то есть так, чтобы она покрывала не только канавку, ни и часть междурядий), нужно немедленно приступить к укрытию вторым слоем земли. При этом землю наваливают до тех пор, пока общая высота гребня достигнет 50, а ширина — 150 сантиметров.

Из сказанного видно, что механизировать эту работу по укрытию так полно, как в предыдущем году, здесь не удается. С помощью плуга проводится только укрытие первым слоем земли. Укрытие же соломой и вторым слоем земли приходится вести вручную. Применяемые на юге тракторные плуги, с помощью которых укрывают виноград, оставляют в междурядьях глубокие борозды, наличие которых в наших сибирских условиях может привести к глубокому промерзанию почвы в междурядьях. Поэтому без предварительной проверки проводить эту работу тракторным плугом не рекомендуется.

УХОД НА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ И В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

На четвертый год жизни виноградник, как правило, вступает в нормальное плодоношение. При отсутствии серьезных повреждений он будет в дальнейшем ежегодно требовать почти одних и тех же приемов ухода, своевременность выполнения которых обеспечивает высокую урожайность.

Обрезка. Весной (после раскрытия кустов) производится обрезка. Ввиду того, что обрезка теперь должна отличаться от обрезки третьего года, мы останавливаемся на ней подробнее.

Весенняя обрезка винограда в Белокурихе производится так: рабочий-обрезчик, подходя к кусту, очищает железным совком землю у основания штамба, удаляет рукой старую шелушащуюся кору штамба и рукавов, удаляет секатором все слабые и усохшие лозы, вырезая их у самого основания без оставления каких-либо пеньков, и выламывает все появившиеся у основания куста ростки. Затем приступает к вырезке лишних плодовых лоз и обрезке сучков замещения.

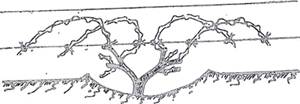

Хотя куст винограда уже к осени третьего года имел 12—18 побегов на лозах плодоношении, весной четвертого года на них выбирают лишь четыре лозы, расположенных наиболее близко к центру куста, при наличии на каждой из четырех лоз 8—10 глазков. Четыре побега, выросших на третьем году из сучков замещения, теперь обрезают, оставляя у каждого по две почки, то есть всего оставляют на сучках замещения 8 почек. Общая нагрузка на куст на четвертый год должна, таким образом, составлять 40—50 глазков.

Подвязка. После проведение обрезки делают «сухую» подвязку плодовых лоз к шпалере, располагая их пропорционально по обеим (западной и восточной) сторонам куста — по две лозы и каждую сторону. Для экономии места и получения равномерного роста плодовых побегов, обе лозы подвязывают дугообразно (рис. 12).

Рис. 12. Обрезанный куст винограда на 4-й год весной.

После «сухой» подвязки производятся вспашка междурядий, перекопка в рядах с внесением удобрения под заделку.

Об удобрении почвы виноградника подробнее сказани ниже.

После весенней обработки почвы до момента «зеленой» подвязки (когда побеги достигнут 30—40 сантиметров) никакой обработки на винограднике не проводится во избежание повреждения молодых побегов.

Выламывание побегов. Вскоре после распускания глазков на выросших из них молодых плодовых побегах, в пазухах молодых листочков появляются мелкие, но хорошо заметные зачатки цветочных кистей с бутонами. Те побеги, которые не имеют бутонов, являются бесплодными и подлежат удалению. Работу по удалению бесплодных плодовых побегов называют выломкой. Выполняют ее вручную (пальцами) в течение первых 10—15 дней после распускания глазков. При выломке сохраняют бесплодные побеги, если они выросли на сучках замещения. Если же на плодовых лозах образовалось бесплодных более 50 процентов от общего числа побегов, их выламывают с расчетом, чтобы удалить не более 50 процентов всех побегов. Оставляют те бесплодные побеги, которые наиболее сильны и могут быть пригодны для правильной нагрузки куста в будущем году.

Первая «зеленая» подвязка в Белокурихе производится в конце мая. Так как побегов на кусте образуется много, при подвязке они распределяются по шпалере равномерно, чтобы они меньше затеняли друг друга.

Прищипка. Для повышения урожайности винограда мы применяем прищипку верхушек плодовых побегов перед самым началом цветения. Дело в том, что не все бутоны бывают достаточно развиты, а потому не из всех бутонов образуются цветки и ягоды. Недоразвившиеся цветки обычно обваливаются, и грозди ягод от этого изреживаются. Устранения этого недостатка достигают путем прищипки самой верхней части макушки плодоносного побега за 1—2 дня до цветения или в день начала цветения. После прищипки питательные вещества уже не могут поступать к верхней точке роста побега и перераспределяются в нем. Часть добавочных питательных веществ поступает в к недоразвитым цветкам, отчего последние в большинстве своем догоняют остальные цветки и дают нормальные завязи ягод. Однако прищипку побегов в наших условиях могут проводить лишь опытные виноградари, хорошо изучившие зеленые операции, и только на самых ранних сортах.

Цветение винограда и Белокурихе наступает в начале июня.

Лучше, если во время цветения стоит сухая погода, так как при ней пыльца с одних кустов винограда легко переносится ветром на другие кусты. Количество урожая во многом зависит от того, насколько внешние условии будут способствовать успешному переносу пыльцы. Во влажную и совершенно безветренную погоду перенос пыльцы очень затруднен. По этой причине в северных районах снижают свою урожайность сорта с любым (женским и обоеполым) типом цветков.

Доопыление. Для улучшения перекрестного опыления и повышения урожайности применяют прием дополнительного искусственного опыления. Дополнительное искусственное опыление удобнее всего проводить в тех хозяйствах, где есть достаточное количество цветущих кустов дикого амурского винограда или его зимостойких (полудиких) гибридов, рассаживаемых обычно вдоль стен и заборов, аллей и защитных полос. Эти гибриды цветут на 1—2 недели раньше культурных сортов винограда. Для доопыления можно брать соцветия с обильно цветущих кустов.

Для сбора соцветий применяют обычные корзины с постеленными на дно листами газеты. Срывают те соцветия, у которых уже распустилось не менее 1/3, но не более 2/3 бутонов. Корзины с соцветиями переносят в теплую, сухую комнату, в которой не должно быть сквозняка и прямых лучей солнца. Соцветия раскладывают в один слой на расстеленных на столах газетах. Протапливая печь, температуру в комнате поддерживают в пределах 20—25 градусов. Через 2—3 дня соцветия полностью высыхают, делаются легкими и при встряхивании образуют целые облачка желтой пыли — это с них разлетается пыльца винограда. Тогда берут ситечко с дном из медной мелкоячеистой (0,5 миллиметра) сетки и помещают в нем сдавленные в кулаке горсти сухих соцветий. Поддерживая ситечко над большой стеклянной, сухой внутри банкой, соцветия протирают в ситечке до превращения их в труху. При этом в банку через ситечко просыпается пыльца винограда и мельчайшие частицы его цветков. Остатки от первой протирки ссыпают из ситечка на отдельный лист газеты и снова сушат 2—3 дня. Так пропускают через ситечко все соцветия. Банку с пыльцой закладывают марлей и хранят в этой же теплой комнате.

Через 2—3 дня снова протирают через ситечко все остатки от первой протирки, Полученный запас пыльцы тщательно оберегают от влаги.

Для производства опыления приготовляют пуховки, то есть узкие (1—1,5 сантиметра) дощечки длиною 12—15 сантиметров, на концах дощечек набивают чистый заячий мех, лучше всего из заячьего хвоста. В начале цветения культурных сортов винограда пыльцу из большой банки рассыпают в несколько более мелких (емкостью 0,5 литра) стеклянных банок. Берут одну такую банку и, накрыв ее марлей, выходят на виноградник. Работу по опылению следует проводить при отсутствии дождя, тумана или росы, осевшей на листьях и соцветиях винограда. Опустив пуховку в банку и набрав на пух некоторое количество пыльцы, отчего пух желтеет, проводят пуховкой 2—3 раза вверх и вниз по каждой цветочной грозди двух сторон. Пыльца оседает на цветках. Через каждые 2—3 соцветия на пуховку вновь набирают пыльцу

По мере заметного увлажнения пуховки и пыльцы от частых соприкосновений с живыми соцветиями винограда банку и пуховку уносят на просушку в сухую комнату, а, на смену им берут другие банку и пуховку.

Желательно работу по опылению повторить за период цветения культурных сортов 2—3 раза, особенно если после первого опыления прошел дождь. Урожай на кустах с цветками обоеполых сортов повышается благодаря этому приему на 30—50 процентов, а на кустах сортов с женскими цветками он при плохой погоде в период цветения целиком зависит от применения добавочного опыления.

Применяют и другой способ: собирают соцветия с кустов обоеполых сортов винограда и развешивают их около соцветий кустов с женскими цветками; иногда просто накладывают соцветия опыляемого сорта и оставляют их так до полного засыхания.

В течение лета, по мере роста молодых побегов, производится четыре «зеленых» подвязки и четыре пасынкования, а в конце августа — чеканка.

Так как на четвертом году куст разрастается и загущается, в начале сентября производится прореживание листьев затеняющих грозди винограда. Обрываются только те листья, которые сильно затеняют грозди. Учитывая, что к этому времени произведена уже чеканка, при которой значительная часть листьев удалена, обрывать много листьев теперь не следует. У некоторых раннеспелых сортов к этому времени уже созревают отдельные гроздья винограда, которые нужно собирать, не дожидаясь общего созревания.

Созревание винограда в Белокурихе наступает в конце сентября — начале октября. В это время и производится общий сбор винограда.

Преждевременный сбор снижает качество урожая, так как ягоды не достигают полной зрелости. Запаздывать со сбором урожая тоже не следует, так как к 10 октября обычно бывают заморозки до 10 градусов, от которых ягоды осыпаются и урожай теряет свою ценность.

Техника сбора урожая описывается ниже.

После сбора урожая производится вспашка междурядий, а затем со шпалеры снимаются все лозы и производится осенняя их обрезка.

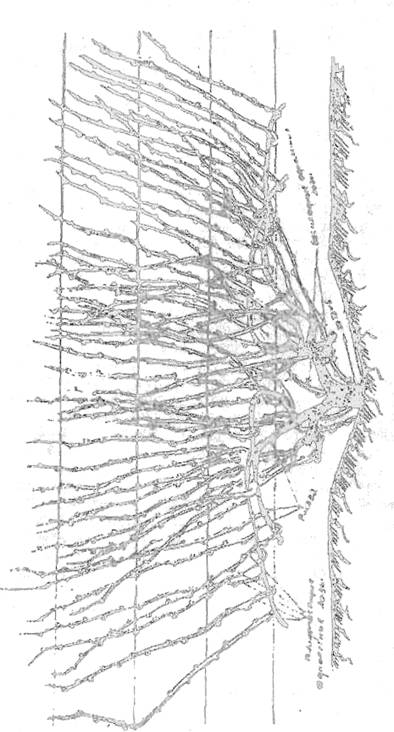

Осенняя обрезка. В итоге четвертого года роста к осени виноградный куст после сбора урожая имеет 40—50 лоз, или 400—500 глазков (рис. 13).

Естественно, что уложить такое количество лоз на зимовку довольно трудно, и это не вызывается необходимостью. Поэтому осенью производим предварительную обрезку, после которой должно остаться примерно 60 процентов лоз на кусте. После зимовки из них при весенней обрезке оставляем 30 процентов. В пересчете на лозы это значит, что у куста, имеющего к осени 50 лоз, обрезаем 20 лоз, зимуют 30 лоз, из которых весной удалим 15—20 лоз. При осенней обрезке удаление 20 лоз дает от 20 до 40 черенков стандартного размера.

Удаляют с осени все невызревшие и плохо вызревшие части лоз, все дефектные лозы (надломленные, искривленные, больные, отошедшие слишком далеко от штамба куста), отдельные лозы, сидящие в самых загущенных местах у штамба куста, случайно уцелевшие пасынковые побеги; укорачивают, слишком длинные лозы, превышающие 12—15 междоузлий. Ввиду большой ответственности этой операции обрезку даже осенью должен вести сам резчик.

Укрытие. Разросшиеся на четвертом году кусты нельзя укрывать на зиму, как молодые, — каждый куст в отдельности. При укладывании лозы соединяются, и укрытие делается сплошным. Способы укрытия описаны выше.

Обрезка в последующие годы. С весны 5-го года жизни виноградника и в каждый последующий год на обычный, нормальный куст винограда можно нагружать до 60 глазков, из которых приходится по 6—8 глазков на 6—8 лоз и по 2 глазка на 5—6 сучков замещения.

До 5-го года обрезка кустов разных сортов обычно ведется без особых различий, пока опытник не изучит особенности биологии каждого сорта. Далее по системе, описываемой нами, ведется обрезка у слабо - и средне-рослых европейских сортов —Мадлен Анжевин, Маленгр ранний и Шасла белый, а также у сорта Отелло.

Рис.13. Куст винограда на 4-й год осенью.

Самые рослые сорта — Буйтур, Дальневосточный, Русский Конкорд, Вислоухий, Северный белый с пятого года нагружают с каждым годом все более, доводя нагрузку до глазков на куст. Но и в пределах нескольких кустов одного и того же сорта не все растения одинаковы по силе роста, и даже при применении подкормок иногда одновозрастные кусты не могут сравняться. Такие слаборослые кусты обрезают, считая их как бы отставшими на один год. Эту обрезку, то есть более сильную (удаляющую много лоз), можно проводить с любого года; так, отставшие от других в силе роста двухлетние кусты можно вновь обрезать весной третьего года, как весной второго года, и т. д.

Наоборот, если отдельные кусты растут очень сильно и быстро утолщают свой ствол и рукава, их можно заранее начать нагружать посильнее, то есть весной третьего года такой куст можно нагрузить, как четырехлетний.

Рис. 14. Обрезанный куст винограда па пятом году жизни.

Таким образом, предлагаемая система обрезки не является закостенелым шаблоном. Она гибка и подвижна как по отношению к разным сортам, так и по отношению к кустам разной силы роста в пределах любого сорта.

Итак, весной пятого года мы имеем у куста около 30 лоз; из них примерно 8 лоз на сучках замещения, из которых половину (4) вновь обрезаем на сучки замещения, оставляя у них по паре хороших глазков, а половину оставляем на плодоношение, распределяя их равномерно. В соответствия с этим стараемся подобрать 6 лоз на плодоношение из числа тех прошлогодних побегов, что выросли на 4 плодовых лозах. В этом случае выбираем те лозы, что сидят ближе к основному стволу, но не допускаем их скученности, а стараемся оставить именно те, которые расположены более равномерно вокруг центра куста на каждой из таких лоз. Удаляя все ненужные лозы, теперь уделяем больше внимания тем побегам, которые, хотя и идут из почвы, то есть от корневого ствола, или с надземной части ствола, но имеют достаточную силу роста и хорошее развитие. За счет лоз создаем новые, дополнительные сучки замещения, которые, непосредственно понижая куст (приближая его нижнюю часть к почве), в будущем смогут дополнить утраченные части рукавов или даже стать основой — стволом нового куста, создаваемого на месте сработавшегося или пострадавшего старого ствола. Как правило, с 5—6-го года у куста должно быть 1—2 таких новых сучка замещений ежегодно.

Рекомендуемую систему обрезки можно условно назвать «веерной короткорукавной». На рисунке 14 показан куст винограда, обрезанный весной 5-го года.

ОРОШЕНИЕ ВИНОГРАДНИКОВ

Культура винограда отличается большой потребностью в воде, тем не менее, благодаря сильному развитию корневой системы и большой сосущей силе корней, виноград может произрастать в очень жаркой, засушливой местности. В поисках влага его корни углубляются до 5—6, 14 и более метров. При таких условиях, даже и без полива, при соответствующих приемах агротехники он дает значительные урожаи. Однако своевременный полив повышает урожайность. Как показал опыт стахановцев южного виноградарства, поливные виноградники могут давать в 2—3 раза больше урожая, чем неполивные. В Алтайском крае этот опыт совершение не проверен и требует серьезного изучения. Дело в том, что неправильный полив, превышающий норму в той или иной местности, несомненно, приведет к недозреванию урожая и древесины лоз.

Рекомендовать точные календарные сроки полива и нормы воды для различных зон нашего края пока невозможно.

При размножении винограда в школке и вплоть до начала плодоношении на постоянном месте после посадки полив нужно производить чаще, чем на плодоносящем винограднике.

Особенно часто нужно поливать чубуки, а потом уже саженцы в школке в первый год после посадки на постоянное место, так как в этот период у саженцев только начинают развиваться первые корни, и, будучи расположенными у поверхности почвы, очень нуждаются в поливке.

Так, в очень засушливый 1951 сод в Белокурихе, не имея возможности подвезти достаточное количество воды для полива школки и молодой посадки виноградника на площади 0,80 гектара, мы имели значительный процент выпада от засыхания чубуков и саженцев после посадки.

Предгорье Алтая считается самой увлажненной зоной и крае, и это действительно так. Но, несмотря на это, здесь очень часто весна бывает довольно сухая, с губительными суховеями. Значит, в такой период здесь нужно поливать не менее одного раза в неделю, по 1—2 ведра воды на молодой куст или по 2—3 ведра на один погонный метр виноградной школки. По установлении нормального выпадения осадков полив прекращают. Перед каждым поливом всегда нужно проверить почву на влажность, Для этого возле куста нужно взять почву с глубины 10—15 сантиметров; если сжатая в руке почва на рассыпается после разжатия — значит, полив не требуется, и наоборот.

В степных районах часто бывает засушливое лето, притом зимние осадки выпадают весьма незначительные. В таких условиях орошение винограда приобретает особое значение. Здесь необходимо производить полив все лето и с большей нормой воды на куст, чем в предгорье, в зависимости от возможности.

Начиная с четвертого года от посадки, полив производить нужно реже, но расход воды в один прием нужно увеличить. При наличии возможности поливать виноградник напуском можно провести от одного до трех поливов за лето, а в сильную засуху и больше. В предгорье полив напуском можно производить 2 раза в год: если осень будет сухая, один обильный полив производят под зиму, после опадения листа, а второй раз поливают весной, через 10—15 дней после цветения. До цветения поливать не рекомендуется, так как от избытка влаги цветы осыпаются. В случае сильной засухи здесь можно будет произвести третий полив в начале августа.

Потребность воды для полива плодоносящего винограда определяется из расчета 2—3 ведра на куст, или 500—600 кубических метров воды на 1 гектар.

В степной засушливой зоне нужно провести не менее трех поливов: первый — под зиму, второй — после цветения и третий — перед созреванием ягод.

Существуют разные способы полива, но так как большинство виноградников закладывается на покатых склонах, лучшим способом будет полив по бороздам в междурядьях.

Для этого перед поливом в междурядье протягивают борозды однолемешным плугом или окучником. Борозды очищают от рыхлой земли тяпками или лопатами, после этого пускают воду по уклону. По достижении струей воды конца борозды подачу уменьшают, не допуская заброса воды. Почва должна хорошо пропитаться водой, после чего воду запускают в следующую борозду. Через некоторое время борозды заравнивают и присыпают сухой землей. После полива кустов из ведра на небольшой площади лучше будет присыпать их сухим перегноем.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |