Близкая конфигурация внешних сеток силикатных слоёв обеспечивает относительную лёгкость образования ряда регулярных структур - политипов, у которых одинаковые слои при их наложении друг на друга оказываются повёрнутыми на угол, кратный 60о. Количество слоёв в элементарной ячейке может меняться, как и симметрия всей структуры, существенно не изменяя энергию Гиббса кристалла. Поэтому, в отличие от обычного полиморфизма, увеличение температуры не приводит к замене одних структур другими, но влияет на механизмы кристаллогенезиса, формирующего разные политипы. Для обозначения политипных модификаций для всех глинистых минералов, кроме хлоритов, традиционно используют заглавную букву, отражающую симметрию элементарной ячейки: М – моноклинная, Т – тригональная, Н – гексагональная, О – ортогональная, Тк – триклинная. Цифра перед буквой – число слоёв в ячейке, подстрочная цифра за буквой - символ углов разворота: 1 – ±120о, 2 – ±60о. На рисунке П.3 приведены обозначения и углы разворота последовательности из 2:1 слоевых для всех известных политипов слюд [7].

Рентгеновская диагностика глинистых минералов по базальным рефлексам.

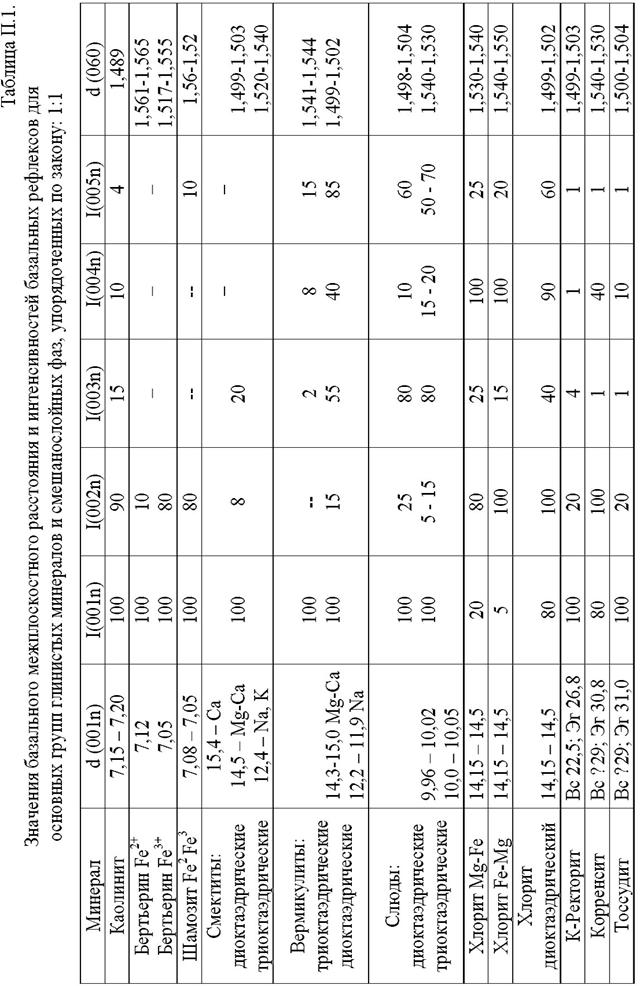

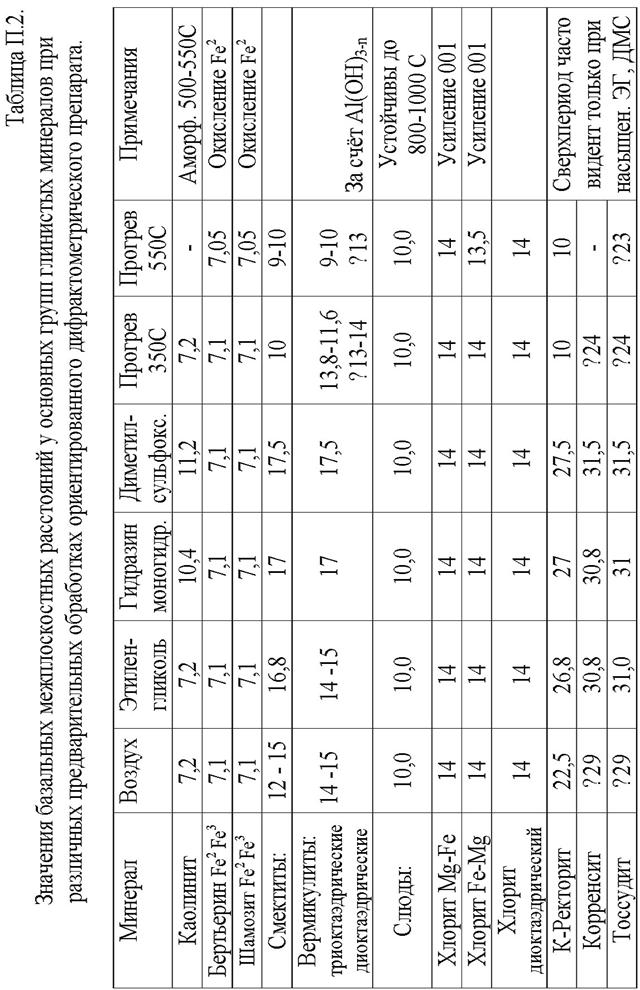

Фазовая диагностика глинистых минералов, без учёта разновидностей и политипов, основана на рентгенографическом определении межплоскостного расстояния d001 по оси с*, по нормали к слоям – базального межплоскостного расстояния, задаваемого толщиной пакетов. Для регулярных структур строго выполняется соотношение: d00n = d001 / n, где n – порядок 00L рефлекса, т. е. от каждой фазы с регулярной структурой мы имеем целочисленную серию 00L отражений или базальных рефлексов. Так как набор пакетов по их толщине ограничен, в качестве диагностических признаков используются способность межслоевых промежутков различных минералов по разному реагировать на их насыщение некоторыми органическими жидкостями или прокаливание до заданных температур. Поэтому от каждого дифрактометрического препарата регистрируется, как минимум, два спектра: в воздушно сухом состоянии и при насыщении этиленгликолем, или гидразином или диметилсульфоксидом. Для диагностики используются и соотношения интенсивности 00L рефлексов.

Все слюды характеризуются строго целочисленной серией отражений 00L от пакета (2:1 алюмосиликатный слой + межслоевой калий) толщиной ≈10Å, которая не меняется при любых обработках препарата. Исключением являются фазы, содержащие NH4 в межслоевых промежутках, в предельном случае это минерал тобелит. Их d001 в исходном состоянии несколько больше 10Å, а после прокаливания – несколько меньше, что особенно чётко видно на отражении 005. Не набухает в органических жидкостях и хлорит с толщиной пакета 14,1 - 14,3Å (2:1 слой + «бруситоподобная» сетка). Четные порядки его базальных отражений (002 и 004) от 5 до 3 раз превосходят нечетные по интенсивности, - чем больше в структуре Fe2+ изоморфно замещающего Mg2+, тем слабее его нечётные порядки 00L. Железистый 7Å хлорит – бертьерин устанавливается по соотношению интенсивностей отражений 001 и 002 от пакета 7,12 - 7,10 Å: первый порядок намного больше второго. При замене Fe2+ на Fe3+, что происходит при прокаливании препарата, соотношения интенсивностей несколько выравниваются, а величина d001 снижается к 7,06Å. Кроме того, у бертьеринов, даже на ориентированных препаратах, часто фиксируется рефлекс 201 с d201 ≈ 2,52Å (Fe2+) или с d201 ≈ 2,47Å (Fe3+). При наличии в образце 7Å и 14Å хлоритов прокаливание усиливает нарушение строгой целочисленности 00L рефлексов от 14Å пакета. У шамозита очень слабо проявлены рефлексы его нечётных порядков 00L при d001 ≤ 14,1Å. «Дефектные» хлориты, у которых «бруситоподобная» сетка представлена её отдельными фрагментами, способны несколько набухать в этиленгликоле. Но при прокаливании, в отличие от смешанослойных хлорит – смектитов, сжатия не происходит и дифракционная картина близка таковой для «нормальных» Mg-Fe хлоритов, только рефлекс 001 усиливается и смещается к 13,6Å.

Каолинит может фиксироваться по трём порядкам базальных рефлексов от межплоскостного расстояния 7,16 – 7,18Å, но его рефлексы 001 и 002 часто перекрывают четные порядки 00L отражений хлорита, а 003 имеет низкую интенсивность и часто совпадает с 530 палыгорскита. Если каолинита мало, то используется насыщение гидразином или диметилсульфоксидом, а при их соизмеримых концентрации наблюдается расщепление рефлекса около 3,58Å. Практически удобнее сперва насытить - интеркалировать препарат в закрытом объёме парами гидразина при температуре 95С, который затем заменяется на диметилсуьфоксид. Широко используемое растворение хлорита кислотой или прокаливание препарата до температур аморфизации каолинита имеет смысл применять только при возможном наличии 7Å хлоритов. Даже малая примесь каолинита надёжно устанавливается по небазальным отражениям 131 и 1-31, так как у 7Å хлоритов они отсутствуют. Гидратированный пакет галлуазита имеет толщину ≈ 10,1 Å, которая, теряя воду, может снижаться до 7,5-7,2Å. Обладая трубчатыми кристаллами, галлуазит обычно не создаёт интенсивных базальных отражений, которые к тому же часто перекрываются рефлексами слюд. Его присутствие устанавливают по интенсивным при этой морфологии частиц отражениям 02 и 20 для которых значения d, равные 4,46Å и 2,56Å соответственно, что существенно меньше чем для отражений от аналогичных сеток ряда других глинистых минералов, которые часто присутствуют и на спектрах от ориентированных препаратов.

Смектиты, в нашем случае это монтмориллонит или бейделлит, обладают лабильными межслоевыми промежутками и при воздушно-сухом состоянии характеризуются базальными отражениями, задаваемыми составом обменных катионов. Межплоскостное расстояния при этом варьирует от 12,5 (Na1+) до 15,0 (Ca2+) Å. Насыщение этиленгликолем гомогенизируют его межслоевые промежутки, что сопровождается появлением серии базальных рефлексов от пакета 16,8 Å. При прокаливании пакеты смектита теряют межслоевую воду и «сжимаются» до величины порядка 9,5 – 10 Å. Присутствие вермикулита устанавливают по очень сильному рефлексу 001 в области ≈ 14,5 Å и полному отсутствию его более высоких порядков 00L кроме 005. При насыщении препарата этиленгликолем он может вести себя либо как смектит, либо, при повышенном заряде слоя, сохранять положение рефлекса 001, но при этом его полуширина во всех случаях существенно меньше, чем для смектитов. При насыщении диметилсульфоксидом все вермикулиты разбухают до 17,5Å. В ходе прогревания они теряют межслоевую воду ступенчато: от 14,8 Å при полном насыщении и 2Н2О в виде упорядоченных сеток (в природных объектах на воздухе при наличии Ca2+ обычно d001 ≈ 14,5 Å), до ≈ 13,8 Å при 60 С (неупорядоченная структура с 2Н2О) и до ≈ 11,6 Å при 120-190 С, когда остаётся только одна сетка Н2О. При полной дегидратации ( > 350 С) пакет вермикулита сжимается до d001 = 9,02Å. Температуры термических эффектов сильно зависят от степени дисперсности минерала и типа обменного катиона. Диоктаэдрический вермикулит сжимается только до 12,5 – 11,0 Å при любой температуре прокаливания вплоть до начала дегидроксилизации ( > 450 С).

Палыгорскит и сепиолит, обладая слоисто-ленточной структурой и почти не меняя метрики своей решетки, как при насыщении, так и прокаливании, надежно диагностируются по рефлексам общего положения. Приведённые в Таблице П1 значения d001 для основных глинистых минералов при различных обработках препарата, а так же интенсивности их 00L рефлексов, Таблица П2, позволяют вести диагностику глинистых минералов с точностью до группы. Для установления принадлежности объекта к определённому минеральному виду и определения его политипии необходимы рефлексы общего положения типа 11L-02L, 13L-20L и 060, полученные методами, описанными в главе 1.

Подробное описание структурных и кристаллохимических особенностей глинистых минералов даётся в целом ряде монографий [7, 8, 11, 35]. Здесь рассматриваются только вопросы, которые необходимы для освоения ранее изложенного материала и важных методических подходов, касающихся задач нефтяной геологии, главным образом. Одновременно обсуждаются некоторые особенности генезиса наиболее важных минералов в нефтеносных породах.

Структурный тип 1:1, группа каолинита, группы серпентина и бертьерина.

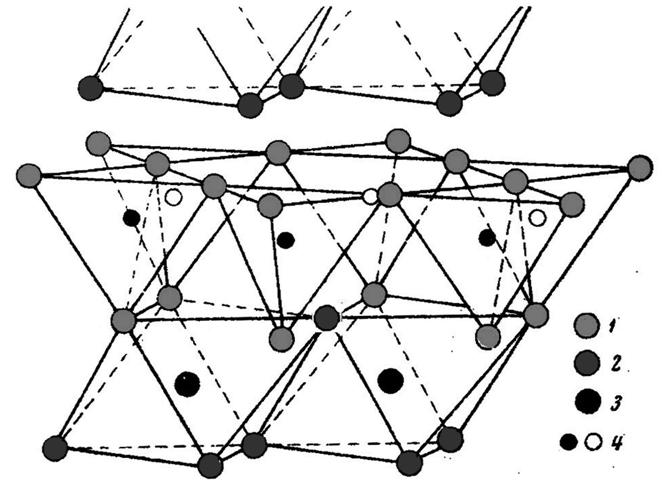

К первой группе относится каолинит 1Тк и его политипы: диккит 2М1 и накрит 2М2 , обычно связанные с гидротермами, и образующий трубчатые кристаллы галлуазит, который отличает от каолинита не только присутствие молекул Н2 О в межслоевом пространстве, но и структурой слоёв. Основная масса каолинита имеет гипергенную природу и образуется при гумидном литогенезе в корах выветривания всех алюмосиликатных пород, являющихся главным источником глинистой составляющей для большинства осадочных толщь. Другой крайне важный для нефтяной геологии процесс представляет собой прямой синтез каолинита, обычно при реализации эпитаксиального механизма, за счёт продуктов разложения полевых шпатов непосредственно в самом пласте. Возникающий при этом избыток кремнезёма часто связывается в новообразованном кварце. Низко симметричная – триклинная структура, слабые связи между слоями и преобладание дислокационного механизма при росте кристаллов определяют возможность наличия в каолините широкого спектра структурных дефектов. Они бывают сингенетичными, и возникают, в основном, за счёт высокой плотности дислокаций при большой скорости кристаллизации, так и вторичными [35], создаваемыми биохимическими или механическими воздействиями на минерал при осадочной транспортировке. В обоих случаях, при сохранении структуры слоя, изменения дифракционных картин могут интерпретироваться формально как повышение симметрии всей структуры до «псевдомоноклинной» [11]. Так как изоморфизм у каолинита и всех его политипов практически отсутствует, между слоями действуют лишь водородные связи, что обеспечивает сравнительно лёгкий разрыв слоёв и внедрение в межслоевое пространство органических молекул с большими дипольными моментами. При такой интеркаляции не происходит нарушения трёхмерной периодичности структур, напротив, для каолинитов, дефектность которых вызвана вторичным, преимущественно механическим воздействием, картина трёхмерной дифракции комплекса почти такая же, как при исходно совершенной структуре [35]. Дефекты типа механического изгиба слоёв либо межслоевых «пузырей» должны при этом исчезать. Дефектные каолиниты с высокой плотностью винтовых дислокаций такой способностью не обладают, что позволяет устанавливать генетическую природу минерала [35]. Структура каолинита изображена на рисунке П.4. Его химический состав практически отвечает, для одной сетки тетраэдров в 1:1 слое, формуле: Al2 [Si2O5]2∞ (OH)4. Для галлуазита: Al2 [Si2O5]2∞ (OH)4 * 2 Н2О.

Триоктаэдрические минералы группы серпентина (лизардит, антигорит, хризотил) для осадочных пород не характерны и здесь не рассматриваются. Железистые 7Å слоистые силикаты, занимающие по своему составу и, как следствие, реальной структуре слоёв, в некоторой степени промежуточное положение между каолинитом и серпентином, соответствуя (при одной сетке тетраэдров) общей формуле: (Fe3+,Fe2+,Mn2+, Mg, Al)2-3 [Alx Si2-x O5] 2∞ (OH)4 сейчас принято объединять в группу бертьерина. За счёт изоморфизма они имеют не нулевой слоевой заряд и, в отличие от каолинита, не способны интеркалироваться (разбухать) в органической жидкости. По сохранившейся традиции такие образования часто именуются шамозитом, хотя показано, что этот термин корректно применять только к высоко железистым минералам структурного типа 2:1:1 [7]. Минералы группы бертьерина довольно широко распространены в молодых осадочных породах и осадках, но при катагенезе они мало устойчивы и очень быстро трансформируются в «нормальные» 14 Å железистые хлориты. Для ряда осадочных образований докембрия типичен аналог бертьерина – гриналит, лишённый алюминия.

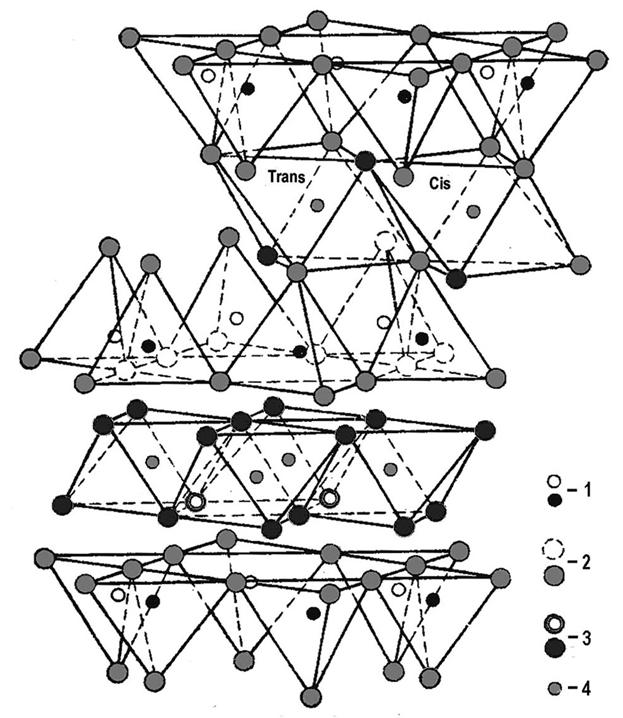

Рис. П.4. Структура слоя каолинита. Обозначения: 1 – кислороды тетраэдров, 2 – гидроксилы октаэдрических сеток, 3 – алюминий, 4 – кремний в ближних и дальних (пустой) тетраэдрах.

Структурный тип 2:1, группа смектитов.

К этой группе относят большое число как ди - , так и триоктаэдрических минералов с низким зарядом слоя: 0,2 – 0,8 ē на элементарную ячейку где ē – заряд электрона, имеющих лабильные межслоевые промежутки и способных набухать в воде или органических жидкостях. Осадочные породы содержат только диоктаэдрические минералы, но даже в пределах монтмориллонита, одного минерального вида, выделены четыре структурных разновидности, существенно отличающихся по месту локализации, способам компенсации и величине избыточного заряда слоя и, следовательно, по многим физико-химическим характеристикам [47]. Только в одной из них, где отрицательный заряд слоя связан с изоморфизмом Al3+ на Mg2+ и Fe2+ в октаэдрах с частичной компенсацией за счёт депротонизации ОН групп, преобладают «первичные» структуры из нескольких силикатных слоёв, для которых картины дифракции электронов имеют вид сплошных колец. Во всех остальных случаях частицы «исходного» монтмориллонита формируют порядка 5-12 слоёв, которые дают точечные микродифракционные картины и могут диспергироваться только сильными пептизаторами.

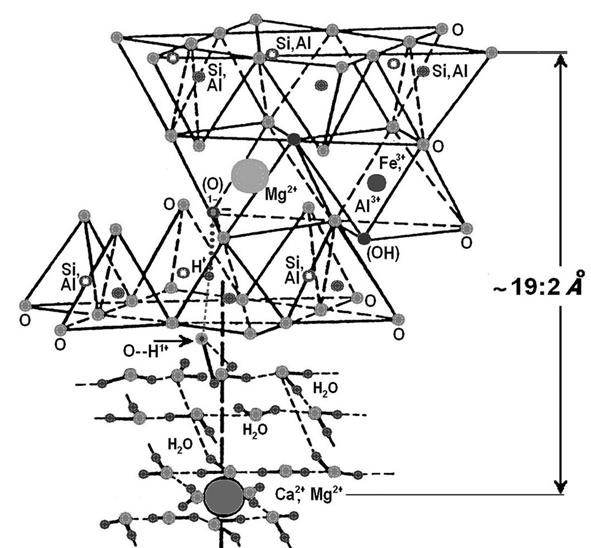

Особую роль в кристаллохимии смектита играет Н2О, являющаяся частью его структуры. При относительном давлении паров Р/Р0 = 0,92 завершается, при любом межслоевом катионе, формирование двух мономолекулярных Н2О сеток на всех базальных поверхностях слоёв. На формульную единицу при этом приходится 13 молекул Н2О. Одна из них образует гидроксильную связь донорно-акцепторного типа между протонами и свободными кислородами октаэдрической сетки, которая несёт избыточный отрицательный заряд. Эта сильно поляризованная молекула с наибольшей прочностью связи удаляется при температуре свыше 300°С. Часть остальных молекул воды формирует координационные связи с межслоевыми катионами, которые зависят от их типа и влажности внешней среды. Оставшиеся молекулы Н2О создают путём межмолекулярных водородных связей сплошные сетки между слоями [47]. Структуру смектита даёт рис. П.5, кристаллохимическая формула имеет вид:

Мx+y (Al2-y-z, Fez3+, Ry2+) [(Si4 - x, Tx3+) O10]2∞ (OH)2, * n (Н2О),

где М – обменные катионы: Na1+, K1+ , ½Ca, ½Mg; T – катионы тетраэдров: Al, Fe3+, R– катионы октаэдров: Mg, Fe2+; х- заряд тетраэдров, у - заряд октаэдров.

Рис. П.5 Структура монтмориллонита: диоктаэдрический 2:1 слой с межслоевым промежутком. Пунктиром показана донорно-акцепторная связь между группой (ОН) октаэдрической сетки и молекулой Н2О, ближайшей к поверхности слоя.

По данным метода ЯГР задолго до достижения его предельной влажности смектитовый агрегат перестаёт проявлять свойства твёрдого тела, т. е. 2:1 слои приобретают подвижность. Этот процесс обратим, что может менять физико-химические свойства смектита, включая его способность к ионному обмену. Полная ёмкость обмена монтмориллонита не зависит от типа, характеризуясь почти постоянной величиной 100 мг/экв на 100г, хотя она и редко реализуется в природных объектах. Другими распространёнными минеральными видами в группе смектитов являются бейделлит и нонтронит. В первом х > 0,5. Его избыточный отрицательный заряд 2:1 слоя локализуется преимущественно в тетраэдрах, занимая промежуточное положение по идеальному составу этой сетки между монтмориллонитом и слюдой. Во втором z > 1,5, октаэдрические катионы в значительной мере представлены Fe2+. Для монтмориллонита и бейделита z ≤ 1,2. Поскольку в полиминеральных смесях диагностика всех этих минералов затруднена, корректнее используем общий термин «смектит».

В осадочных толщах реализуются три основных механизма образования смектитов. Чаще всего он представляет собой продукты раскристаллизации вулканического пепла, образующие выдержанные по простиранию пласты от одного до сотен метров толщины и изохронными границами. С ними связаны основные месторождения высококачественных бентонитов. Появляясь среди служащих покрышками для нефтеносных пород аргиллитов, они существенно улучшают их эранирующие свойства [24]. В пределах платформ залежи глин монтмориллонитового состава формируются за счёт обратной трансформации вторичных слюд, накапливаясь в локальных солоновато водных бассейнах. К ним относятся осадки Акчагыльского бассейна, глины которого используют в Татарстане для получения буровых растворов. Реже смектит среди осадочных пород образуют щелочные гидротермы, включая и элизионные воды.

Структурный тип 2:1, группа вермикулитов.

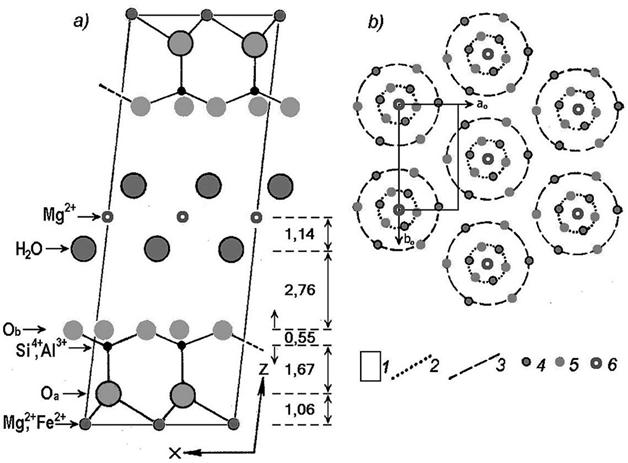

К ней относят силикаты, у которых за счёт изоморфизма величина заряда 2:1 слоя превышает 0,8 ē на элементарную ячейку, но много меньше 1. Как следствие, молекулы Н2О, в отличие от смектитов, координированы более жестко, занимая в межслоевом пространстве вполне определённые позиции, а межслоевой катион локализован в средине межслоевого промежутка, рис. П.6. Количество монослоёв воды зависит от температуры и обменного катиона. В природе более распространены триоктаэдрические вермикулиты, являющиеся результатом метасоматоза и гипергенного изменения слюд типа биотита. Но в осадочных породах широко представлены как три - , так и диоктаэдрические вермикулиты, особенно в виде компонент структуры смешанослойных фаз. Если в первом случае межслоевым катионом обычно является Ca и Mg, то во втором – K и Al, который может взаимодействовать с (ОН) группами и водой вплоть до формирования «гиббситоподобных» сеток состава Al (OH)3 [35].

Рис. П.6 а) структура элементарной ячейки вермикулита в проекции на плоскость 010, и b) межслоевого промежутка на плоскость 001. Обозначения: 1 – границы ячейки, 2 -- первая и 3-- вторая координационная сферы из «верхних» и «нижних» молекул воды, 6 – обменный двухвалентный катион. Высоты сеток приведены в Å.

Структурный тип 2:1, группа слюд.

У минералов этой группы отрицательный заряд 2:1 слоя близок 2ē на элементарную ячейку и компенсируется межслоевым катионом, обычно это К1+, электростатическими силами. На рисунке П.7 дан фрагмент структуры мусковита с заселёнными транс - октаэдрами. Для диоктаэдрических слюд характерны три основных высокотемпературных политипа: 2М1, 3Т и 2М2. В осадочных горных породах и почвах, как принято считать, мусковит 2М1 всегда обломочный, а политипы низкотемпературный упорядоченный 1М и неупорядоченный 1Мd являются продуктами катагенетических процессов. Генезис 1М политипа трактуется либо как продукт прямого синтеза, частицы его в этом случае имеют вид вытянутых в одном направлении пластин – «досок», «щепок», либо как результат перехода в слюду смешанослойных фаз иллит-смектит, образуя так называемые «фундаментальные частицы» тонкие, двумерно протяженные пластины, которые окружены чередованием пакетов слюды и смектита. Структуру неупорядоченного 1Мd политипа было принято трактовать полностью турбостратической. Но затем показано, что реальная структура вторичных слюд - продуктов иллитизации смектита, формируется из нано блоков всех политипов, создавая трёхмерную смешаноблочность [27].

Рис. 3.7 Идеализированная структура диоктаэдрической слюды с транс - октаэдрами вакантными. Обозначения: 1 – кислород, 2 – гидроксил октаэдров, 3 – алюминий октаэдров, 4 – алюминий тетраэдров, 5 –кремний тетраэдров, 6 – межслоевой калий

Идеализированная формула диоктаэдрической слюды – мусковита, имеет следующий вид: К Al2 [(Si3 Al) O10] 2∞ (OH) 2 Но в реальных природных объектах наблюдается изоморфизм в октаэдрических, так и в тетраэдрических позициях, а часть межслоевых катионов могут замещать молекулы Н2О. Это обстоятельство привело к широкому применению в отечественной литературе термина «гидрослюды», но он стирает различия между Н2О, восполняющей дефицит межслоевых катионов, и наличие в структуре смектитовых пакетов. С другой стороны, нельзя именовать слюдами только полностью лишенные гидратации фазы, так как их в осадочных породах практически нет. Поэтому сейчас принято называть диоктаэдрическими слюдами все их разновидности, где межслоевые катионы занимают > 95% своих позиций. При содержании разбухающих пакетов 5-10% применяется термин «гидратированные слюды» с сохранением, по возможности, названий таксонов кристаллохимической классификации. Термин «гидрослюда» тогда можно использовать только для минералов из группы слюд, содержащих 10- 20% разбухающих пакетов, а все минеральные фазы, где их больше 20- 25%, именовать смешанослойными [7]. Так как в реальных объектах установить локализацию молекул Н2О, как и концентрацию пакетов смектита с точностью до 5%, достаточно сложно и часто нецелесообразно, термин «гидрослюда» становится избыточным и нами не применяется. Кристаллохимическая формула для калиевых дисперсных гидратированных диоктаэдрических минералов группы слюд приобретёт вид:

Кx+y [(Al, Fe3+)2-y (Mg, Fe2+)y] [Si4 - x (Al, Fe3+)x O10]2∞ (OH)2,

где обычно (x+y) < 0,9; Mg > Fe. В зависимости от значений x, y и «степени железистости» K(Fe3+) = Fe3+ / (Fe3+VI + AlVI) выделяют разновидности [7]:

Fe – иллиты: 0,7 ≤ (x + y) ≤ 0,8; x > 0,2; y ≤ 0,6; 0,2 ≤ K(Fe3+) ≤ 0,5;

Al – иллиты (серициты): 0,8 ≤ (x + y) ≤ 0,9; x > 0,2; K(Fe3+) ≤ 0,05;

иллиты: - 0,8 ≤ (x + y) ≤ 0,9; x > 0,2; 0,05 ≤ K(Fe3+) ≤ 0,2;

глаукониты: 0,7 ≤ (x + y) ≤ 0,9; x > 0,2; y < 0,7; 0,5 ≤ K(Fe3+) ≤ 1,0;

Fe3+ >Al, Mg > Fe2+ ;

селадониты: 0,7 ≤ (x + y) ≤ 0,9; 0 < x ≤ 0,2; y > 0,7; K(Fe3+) > 0,5;

лейкофиллиты: 0,7 ≤ (x + y)≤ 0,9; 0 ≤ x < 0,2; y > 0,7; K(Fe3+) < 0,5.

Кроме того, для названия «иллит» допускается его применение не только в смысле обозначение конкретной разновидности, но и как термина широкого использования, который употребляется для любых слабо гидратированных слюд, если их состав и реальная структура не могут по различным причинам устанавливаться с достаточной точностью. Обычно такое и происходит для полиминеральных, гетерогенных по своей природе осадочных горных пород.

Установлена надёжная статистическая связь между химическим составом и метрикой элементарной ячейки гомогенных диоктаэдрических слюд [7]. Для параметра: bo (Å) = (4,673 + 1,352 d T) dокт + 0,058 CK – 0,230 CCa - 0,04 CNa

где CK, CCa, CNa - концентрация межслоевых катионов K, Ca, Na в пересчёте на O10 (OH)2; d T и d окт - средняя длина связи катион – кислород в тетраэдрах и октаэдрах соответственно. От степени изоморфного замещения Si4+ на Al3+ в тетраэдрах зависит толщина пакета и значение x (Si4+) может определяться из величин d00L по соотношению x = (10,392 – d001) / 0,134. В соответствии с названными кристаллохимическими параметрами, выражающимися в форме коэффициентов AlIV и Fe3+/(Fe3+VI + AlVI), поля слюд, различных по своей генетической природе, выделяются достаточно надёжно [7]. В рамках такой классификации мы в нефтеносных толщах имеем дело главным образом с «феррииллитами» и «иллитами эпигенетически изменённых пород».

Если у диоктаэдрических 2:1 слоёв вакантны только транс - октаэдры (tv) то межслоевой сдвиг co cos β больше ao /3. Так для эталонного 2M1 мусковита cо cosβ/aо = - 0,389, а для слюды политипа 1Mtv величина cо cosβ/aо варьирует в пределах 0,35 - 0,40. В тех случаях, когда в иллите вакантным становится один из цис - октаэдров (1Mcv политип) она снижается до 0,30 - 0,32. Известны и все промежуточные варианты, включая случай, когда co cos β = ao /3.

Триоктаэдрические слюды ряда флогопит– аннит содержат политипы 1М, 3Т и 2М1, они могут встречаться как порознь, так и присутствовать в одном кристаллическом индивиде как отдельные блоки, поскольку тетраэдрические сетки этих слюд мало искажены (рис. 3.2). В осадочном процессе участвуют, в основном, высоко железистые разности, как более распространённые среди изверженных и метаморфических пород, именуемые обобщающим термином биотит. Упрощенная кристаллохимическая формула флогопита имеет вид:

K (Mg, Fe2+ )2 [(Si 3, Al ) O10 ]2¥ (OH)2 .

В октаэдры может изоморфно входить некоторое количество Fe3+ и Al3+ а в тетраэдры - Fe3+. Возможно так же частичное замещение групп (OH) 1- на F 1-.

Структурный тип 2:1:1, группа хлоритов.

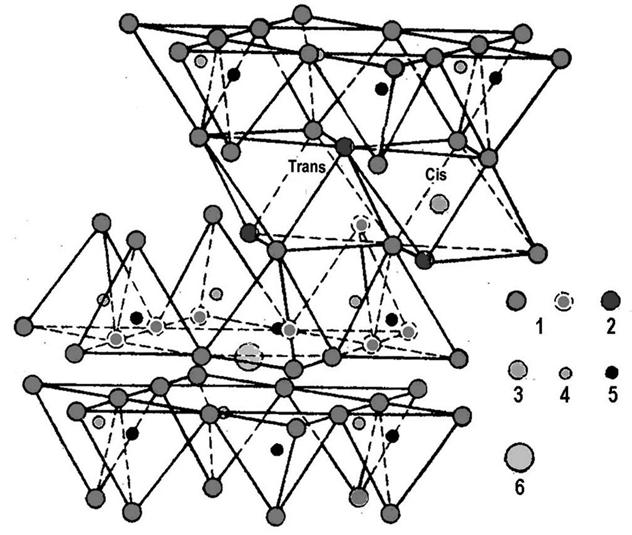

Структуру минералов этой группы формируют 2:1 слои, между которыми располагаются сетки из октаэдров, в которых, как и в самих слоях, могут локализоваться катионы с разными зарядами. Поэтому в пределах группы выделяются четыре подгруппы, в соответствии с количеством заселённых позиций в каждой октаэдрической сетке [7]. У наиболее распространённых триоктаэдрических хлоритов заняты все октаэдры, состав отвечает формуле: (R2+)3-x (OH) 6 для «бруситовой» сетки, и (R2+, R3+)3 [(Si4–x Alx ) O10] 2∞ (OH)2 для 2:1 слоя. У ди-триоктаэдрических структур, при аналогичном составе «бруситовых» сеток, заселены лишь 2/3 октаэдров 2:1 слоя, имеющего состав R3+2 [(Si4 – x Alx) O10]2∞ (OH)2. Для три-диоктаэдрических хлоритов, наоборот, диоктаэдрическими являются сетки между слоями, по составу они близки к Al (OH)3 , являясь «гиббситоподобными». В качестве R2+ обычно выступает Mg, в несколько меньшей степени - Fe 2+ ; R3+ представлены главным образом Al3+ и Fe3+. Среди собственно диоктаэдрических хлоритов выделяется Al – Mg разновидность, именуемая судоитом, а так же чисто Al минерал – донбассит, и более редкие минеральные фазы. Хотя изоморфизм в хлоритах развит очень широко для всех катионных позиций, полная электронейтральность решетки обычно не достигается, и компенсация заряда происходит за счёт образования вакантных октаэдров. Она не бывает полной, и при наличии водородной связи межу сетками (ОН) и базальных кислородов 2:1 слоя интерколяции любыми органическими жидкостями невозможна. Структура хлорита дана на рис. П.8.

Для хлоритов теоретически возможны 246 регулярных политипов [11], но реально в природе распространены лишь минералы не вполне упорядоченной структуры, у которых «бруситовая» сетка и сетка 2:1 слоя либо направлены в одну и ту же сторону, либо повёрнуты на 180о по отношению друг к другу. Для сохранения водородных связей для каждой данной ориентации возможны два разных положения «бруситовой» сетки, отличающихся сдвигом вдоль оси а на ao /3. В символике Бриндли и Брауна они обозначаются соответственно как a и b, при этом как I обозначается параллельность октаэдрических сеток, а как II – их антипараллельность. Таким образом, в природных хлоритах, всегда содержащих дефекты типа смещения «бруситовых» сеток на ± bo вдоль оси b, мало влияющих на водородные связи, реально существуют четыре варианта сочленения структурных фрагментов. У варианта IIa, встречающегося крайне редко, как и Ia над катионом тетраэдров непосредственно локализован катион «бруситовой» сетки, что снижает их устойчивость; а для варианта Ib могут существовать либо моноклинные (с β≈ 97о), как у всех других хлоритов, либо ортогональные (с β = 90о) структуры. В итоге мы приходим к следующим, существующим в природе политипам хлоритов, распространённость которых, как считается, задаёт устойчивость структуры и может быть отражена рядом: IIb > Ib-Ort > Ib-Mon > Ia – в порядке убывания частоты обнаружения [7].

Рис. П.8 Структура триоктаэдрического хлорита. Обозначения ионов: 1 – кремний, 2 – кислород, 3 – гидроксил «бруситоподобной» сетки октаэдров, 4 – магний.

Хлориты являются второй по распространённости, после слюд, группой глинистых минералов осадочных горных пород, особенно в условии аридного литогенеза. Принято считать, что политип IIb, который обладает наиболее устойчивой структурой, всегда является высокотемпературным и в осадочных горных породах имеет обломочную, аллотигенную природу, играя ту же роль, что и мусковит 2М1 политипа. Установлен ряд исключений из этого правила [11], хотя они вряд ли меняют ситуацию кардинально. По нашим данным, в большинстве осадочных пород действительно преобладает IIb политип. Но обычно имеется смесь политипов, включая Ib-Ort и Ib-Mon, много реже – Ia.

Главным исходным продуктом хлоритов являются фемические минералы, которые преобразуются или в специфичных корах выветривания, или в самих породах группы граувакк. Собственно аутигенные хлориты, представленные обычно шамозитом, как и минералы группы бертьерина, могут образоваться при диагенезе или при начальном катагенезе, если система содержит нужное количество подвижного железа и кремнезёма. Они формируют глобулы или оолиты, цемент песчаников, либо создают щётки из тонких пластинчатых частиц на поверхности обломочных зёрен. С ростом давления и температуры эти минералы становятся малоустойчивыми, переходя в «нормальные» 14 Å хлориты, но полное завершение подобного процесса, очевидно, наступает только на границе метагенеза. Хлориты, особенно железистые, сравнительно легко растворимы в кислотах. Они мало устойчивы и в биокосных процессах, но над деградацией в данном случае часто преобладает диоктаэдритизация.

Слоисто-ленточные силикаты, группа палыгорскита – сепиолита.

Структуру слоисто-ленточных силикатов создают одномерно вытянутые фрагменты триоктаэдрических 2:1 слоёв шириной для палыгорскита в два октаэдра, т. е. bo х 2, а для сепиолита – в три октаэдра, т. е. bo х 3. Эти ленты, вытянутые вдоль оси с, чередуются в плоскости аb в шахматном порядке так, что между ними остаются полые каналы той же ширины, в них локализуются обменные катионы и разные молекулы Н2О. Часть этих молекул Н2О образует водородные связи с группами (ОН) на торцах лент 010. Упрощенная формула для палыгорскита: Mg 5 (Н2О)4 [(Si4 O10 ]21¥ (OH)2 * 4 Н2О где (Н2О)4 - жестко связанная вода. То же для сепиолита: Mg 8 (Н2О)4 [(Si6 O15]21¥ (OH)4 * 8 Н2О.

В силу волокнистой морфологии своих частиц эти минералы не образуют в ориентированных препаратах аксиальных текстур, их рентгенографическая диагностика осуществляется по рефлексам общего положения. Из них для палыгорскита основными являются ,5Å) и 400 (3,23Å); для сепиоллита ,1-12,4Å) и 080 (3,36Å) и общий для обоих минералов интенсивный рефлекс в области 4,49Å, т. е. несколько больше, чем от трубок галлуазита. Они могут формировать различные политипы, а структурное совершенство варьирует в широких пределах. При насыщении этиленгликолем палыгорскит может иногда немного набухать, увеличивая межплоскостное расстояние 110 до ≈ 11 Å. Эти минералы или отражают аридный тип литогенеза, или, являясь аутигенными фазами, появляются в карбонатных породах как малая примесь или по стилолитовым швам. Наиболее типичны эти минералы для осадочных толщ, испытавших процессы биогенного метасоматоза, где поровые воды становятся обогащёнными как по кремнезёму, так и по магнию.

Смешанослойные глинистые минералы.

Близкое геометрическое подобие сеток и слоёв в структурах глинистых минералов обеспечивает относительную лёгкость формирования в пределах одного кристаллического индивидуума одномерной последовательности по оси с* двумерных слоёв или пакетов разного типа. Такие образования, часто являющиеся промежуточными продуктами трансформации одних слоистых силикатов в другие, именуют смешанослойными фазами. Для характеристики их необходимы три наиболее важных критерия [8]:

1. Типы слоёв или сеток или межслоевых промежутков, вовлеченные в образование структуры подобных фаз, например: иллит, хлорит, межслоевой промежуток типа смектита, «бруситовая» сетка, «гиббситовая» сетка;

2. Относительная концентрация фрагмента каждого типа в % или долях 1;

3. Характер переслаивания для последовательности составляющих слоев или сеток: упорядоченный, неупорядоченный, с тенденцией к упорядочению, с тенденцией к сегрегации. Примером использования в названии конкретной минеральной фазы этих критериев будет: неупорядочено смешанослойный смектит / иллит с 10 % слоёв слюды. Сначала указывается преобладающий компонент, в данном случае это смектит.

Большинство описанные выше слоёв типа 1:1 и 2:1 было установлено в природных смешанослойных фазах, но не всегда удаётся охарактеризовать индивидуальные слои на практике, так как химический анализ дает только средний состав образца. Следовательно, при описании иногда используются термины типа: вермикулитоподобный и хлоритоподобный. Смешанослойные фазы осадочных пород чаше всего сформированы из 2:1 слоёв; 1:1 слои в них встречаются значительно реже. Поэтому все фазы из 2:1 слоёв существенно подобны и отличаются только относительным содержанием химического состава слоя и составом межслоевого промежутка. Если такие промежутки содержит калий, то это пакет слюды или иллита с толщиной в 10 Å; если они содержит две сетки воды, то это пакеты смектита или вермикулита; а если между 2:1 слоями локализована сетка состава Mg(OH)2 или Al(OH)3 , то имеет место пакет хлорита с толщиной 14 Å. В некоторых случаях, когда природа 10 Å слоя известна заранее, лучше применять термин биотит/вермикулит.

Структура смешанослойных фаз описывается статистическими моделями, содержание и характер переслаивания двумерных структурных фрагментов в которых определяются вероятностными коэффициентами. Рассмотрим только простейшие варианты для двухкомпонентной системы из компонент (или слоёв) А и В; детальное рассмотрение способов описания и дифракционных особенностей смешанослойных фаз даётся в [8]. Если WA и WB – частоты встречаемости А или В в системе, то WA + WB = 1. Обозначим вероятность того, что в направлении с* за слоем А следует слой А через РАА, а за слоем А слой В – через РАВ, аналогично имеем РВВ и РВА. Степень упорядочения в смешанослойной структуре характеризует так называемый фактор ближнего порядка R, определяющего то число слоёв, от которого зависит вероятность появления следующего конкретного слоя во всей системе. Для неупорядочено смешанослойных фаз R = 0 и характер чередования слоёв задаётся только одним коэффициентом WA либо WB. Если WA = WB, то выполняются равенства РАА = РАВ = РВВ = РВА. Можно показать, что при R = 1 структура характеризуется шестью вероятностными коэффициентами: WA, WB, РАА, РВВ, РАВ и РВА, при РВА +РВВ =1, а РАВ = (WB / WA) РВА. Если WA = WB, то возникает строгий одномерный порядок..АВАВ.., при котором РАВ = РВА а РАА = РВВ = 0. В таких минеральных фазах возникает сверхпериод, равный сумме толщин компонент А+В, тогда их именуют упорядочено смешанослойными 1:1 и им присваивается собственное название минерального вида. Из них наиболее распространены [8]: ректорит = 1:1 диоктаэдрические иллит / смектит (при этом следует обозначать сорт катиона в обменном комплексе: Са ректорит); корренсит = 1:1 триоктаэдрические хлорит / смектит (диоктаэдрический или триоктаэдрически) или хлорит / вермикулит; тосудит = 1:1 диоктаэдрический или ди-триоктаэдрический хлорит / смектит (к названию которого добавляют характеристику состава гидроксил-катионных сеток в хлоритовых пакетах [11], например Mg-тосудит или Al-тосудит); альетит = 1:1 тальк / сапонит. Кроме того, чаще, чем это предполагалось ранее, встречаются близкие к 1:1 структуры из слюдяных и хлоритовых слоёв. Это либо триоктаэдрические биотит / хлорит, либо диоктаэдрический иллит / судоит или иллит / донбасит. «Гиббситовые» сетки минерала в этом случае частично гидратированы.

Ректорит служит индикатором переходной области между мезо - и апо - катагенезом, при котором ему на смену приходят структуры типа 2:1 [8]. В условиях углеводородного метасоматоза возможность образования ректорита снижается, и вместо него формируются близкие к упорядоченным фазы типа иллит / судоит, т. е связывается не К1+ , необходимый микрофлоре пласта, а Al. В обоих фаз при насыщении этиленгликолем фиксируется рефлекс ≈ 13,3 -13,5 Ǻ, но иллит / судоит при прокаливании не сжимается полностью и часто ассоциирует с тосудитом, особенно в глиняной покрышке нефтяных пластов. Корренсит служит индикатором эвапоритовых обстановок и обычно связан с апо- катагенезом. Близкие структуры могут формироваться и при диагенезе, вместо прямой иллитизации смектита, если в растворе концентрация Mg » К.

Смешанослойные фазы с R > 1, вплоть до R = 3, встречаются в природе значительно реже. Это либо гидробиотиты, где кроме 1:1 последовательности биотит/вермикулит могут быть и 2:1 – с двумя слоями биотита, либо 2:1 иллит / смектит, который фиксируется при катагенеза после ректорита. Тогда WA = 2 WB. В природных объектах нарушение строгой 1:1 упорядоченности означает либо WA ≠ WB, либо, при WA = WB., РАА ≠ РВВ ≠ 0. Условием частичной сегрегации, при WA = WB., является неравенство: 1 > РАА (РВВ ) > 0.

Картина дифракции от упорядочено смешанослойных фаз представляет собой целочисленную серию базальных отражений от сверх периода, равного d001 (A) + d001 (B). Если WA > WB., то происходит смещение этих отражений в сторону ближайшего рефлекса для фазы А. Дифракция от неупорядочено смешанослойных минералов не подчиняется уравнению Вульфа – Брэгга. Дифракционных максимумов для них, в соответствии с правилом Меринга-Дрица, локализуются между положениями 00L рефлексов фаз, структурные фрагменты которых участвуют в переслаивании, а интенсивность задаётся как структурными амплитудами, так и расстояниями между этими рефлексами. Могут наблюдаться и все промежуточные варианты, между названными [8].

Устанавливать структуру смешанослойных фаз на уровне состава слоёв и значений вероятностных коэффициентов, задающих характер переслаивания, позволяет метод фитинга. Он сводится к сопоставлению экспериментальных спектров дифракции, полученных при разных обработках препарата и составе обменного комплекса образца с их теоретически найденными эквивалентами. Поскольку детальное изучение структуры смешанослойных фаз в конкретных объектах решение литологических задач обычно не требует, из коммерческих программ, реализующих эти расчёты, бывает достаточно использовать одну из версий программы NEWMOD для двухкомпонентных систем, которые есть в Интернете. Вводимыми параметрами при её реализации являются: тип слоёв и концентрация одного из них, значение R - фактора (обычно или 0 или 1), химический состав слоёв, тип межслоевых промежутков и количество сеток воды в них (1 или 2); состояние дифрактометрического препарата – воздух или этиленгликоль, а так же геометрия рентгеновского пучка, вводимая как размер радиуса рентгеновского гониометра и ширина колимационных щелей.

Наибольший практический интерес представляют смешанослойные фазы из слоёв иллита, разделённых межслоевыми промежутками типа смектита (фазы И/С), обычно они присутствуют во всех осадочных породах. Укажем некоторые основные особенности картин дифракции от этих фаз [8]:

1. Неупорядоченный И/С может дать с этиленгликолем пик 17Å вплоть до 60% содержания иллита. Неупорядоченный И/С с этиленгликолем никогда не образует дифракционных максимумов между 17 и 10 Å;

2. Упорядоченный И/С при R = l с этиленгликолем даёт выраженный рефлекс, который примерно соответствует 002 от свехпериода 10 + 17Å, хотя его отражение 001 уверенно проявляется только в диапазоне концентрации иллита 60 – 40 %. Но в природе часто наблюдаются подобные структуры и с концентрацией иллитовой компоненты%.

3. Большинство И/С с содержанием иллитовой компоненты, меньшим 60%, являются неупорядочено смешанослойными. Когда содержание одной из компонент меньше 10%, неупорядоченная и упорядоченная структуры дают тождественные дифракционные спектры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Химия кремнезёма. Т. 1. М. Мир., 1982, - 416 с.

2. Асхабов и механизмы кристаллогенеза. Л.: Наука., 19с.

3. , , Сафин предварительной оценки продуктивности карбонатных коллекторов по литолого-минералогическим данным // Георесурсы. – 2001. – № 2 [6]. – с. 8-15.

4. К, И, Карнюшина нефтегазоносных толщ. // М., Недра, 19с.

5. Войнич-Сяноженский устьевых участков рек и взморий безприливных морей. Л., Гидрометиздат, 1972, - 203 с.

6. , , Муллер силы. М.: Наука, 19с.

7. , Коссовская минералы: слюды, хлориты. М.: Наука, 19с.

8. , Сахаров анализ смешанослойных минералов // Труды ГИН, вып. 295. М.: Наука, 197с.

9. , , Чесноков состав солевых отложений в нефтехимическая

промышленность" href="/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/" rel="bookmark">нефтепромысловом оборудовании. 1998. Препринт. ‑ Свердловск УрО АН СССР. – 55 с.

10. Заварзин микроорганизмы. М.: Наука, 19с.

11. Звягин и структурная кристаллография глинистых минералов. М. Наука 1964, - 280 с.

12. , Кринари особенности и принципы регистрации дифракциионных картин текстурированных объектов // Кристаллография. 1989. Т.34, в.2, - с.

13. , Морозов фазовый анализ. Изд-во КГУ, 2010, - 32с.

14. Казанский . / Новосибирск, Наука, 19с.

15. Кашик минеральной зональности в корах выветривания. Новосибирск.: Наука, 19с.

16. , Пасечник и кинетика ионного обмена. ‑ Л.: Химия,1970. ‑ 336 с.

17. Коссовская типы цеолитов стратиформных формаций. // Литология и полезные ископаемые. 1975, №2, с.

18. , , Манапов окислительных процессов при выветривании слюд // Кристаллофизика минералов. Казань: Изд. КГУ, 1976, - с. 26-30.

19. , Морозов типы и механизмы формирования псевдоморфоз каолинита по биотиту // Физика минералов и их аналогов. Л.: Наука, 1991, с.

20. О возможности использования ориентированных препаратов для регистрации небазальных рентгеновских отражений в тонкодисперных слоистых силикатах // Кристаллохимия минералов и геологические проблемы. ‑ М.: Наука, 1975, ‑ с.132 ‑ 139.

21. , , Семёнов рентгеновская порошковая дифрактометрия - методические основы и пути практического использования. Спектроскопия, рентгенография и кристалло-химия минералов. Казань: Изд-во КГУ, 1997, - с.

22. , , Седов силикаты в изолированных опреснённых бассейнах аридных зон и седиментационная цикличность.// Литология и полезные ископаемые. – 1999. № 3, – с. 27 ‑ 37.

23. , , Королев механизмы формирования вторичных доломитов с аномально высокой пористостью // Литосфера. – 2004. – № 1, – с.

24. , А., Пикалёв материал в палеозойской толще Татарстана: методы выявления и роль в нефтедобыче. // Литосфера. – 2003. – № 1, – с.

25. , А., : Абиогенная и биогенная деградация минералов: различия, механизмы и практические приложения. // Записки РМО. 2005, ч. CXXXIV, №1, - с. 18 – 32.

26. ,. Храмченков смектита как биокосный процесс // Докл. РАН. ‑ 2005. ‑ Т. 403, №5, с. 664 – 669

27. ,. Трёхмерная структура вторичных слюд осадочных пород: особенности и механизмы формирования // Доклады РАН. Геохимия. 2008. Т. 423, №4, с. 524 – 529

28. Кузнецов . Осадочные горные породы и их изучение: Учеб. пособие для вузов. – М.: -Бизнесцентр». – 2007. – 511 с.

29. Куприянова-, , Колпаков разложения силикатов в процессе развития спор Bacillus mucilaginosus, обработанных микробной рибонуклеазой // Биотехнология. 1994. № 6 с.24-28.

30. Лисицын осадочного вещества, природные фильтры и осадочные системы «живого океана» // Геология и геофизика, - 2004, Т 45, №1, с. 15 – 48.

31. , Орлова и изменение осадочных горных пород на континенте и в океане. - Ленинград, Недра, 19с.

32. , , Садименко вопросы физической и коллоидной химии почв. Ростов: Изд-во Рост. ун-та. 19с.

33. Морозов известняков нижнего и среднего карбона юго-востока Республики Татарстан и реконструкция палеообстановок их формирования // Литология и полезные ископаемые. – 2007. – № 1, с

34. И, Фролов аутигенный коллоидный слоистый силикат// Вестник МГУ, сер. 4, геология, 2005. №1, с. 10 – 18.

35. Рентгенография основных типов породообразующих минералов (Слоис-тые и каркасные силикаты)/ Л.: Недра, 1983, - 356 с.

36. Сахибгареев изменения коллекторов в процессе форми-рования и разрушения нефтяных залежей. Л.: Недра, 19с.

37. Селли в седиментологию. / М., Мир, 1981, - 358 с.

38. Термодинамика почвенных растворов. М.: Гидрометеоиздат, 19с.

39. , , Н, и др. Минерало-гические и кристаллохимические индикаторы изменений окружающей среды и климата в голоцен-плейстоценовых осадках озера Хубсугул (Монголия) // Докл. РАН. ‑ 2003. ‑ Т. 391, №4, с. 527 ‑ 531.

40. Страхов. литогенеза и их эволюция в истории земли. М., Госгеотехиздат, 19с.

41. Холодов осадочного процесса. – Тр. Геол. ин-та РАН. – Вып. 574. – 2006 – 608 с.

42. , , Вассерман и геохимиические технологии прогноза и оценки нефтеносности перспективных объектов. – Казань: знание», 2008. ‑ 164 с.

43. Эпигенез и его минеральные индикаторы. Под ред. . М.: Наука, 19с.

44. Чураев -химия процессов массопереноса в пористых телах. М.: Химия, 19с.

45. Япаскурт изменения осадочных пород в стратисфере: Процессы и факторы. – М.: Геос. – 1999. – 260 с.

46. Япаскурт минералогия и стадиальный анализ процессов осадочного породо – и рудообразования М.: 2008. ЭСЛАМс.

47. Eirish M. V., Tretijakova L. I. The role of surface layers in the formation and change of the crystal structure of montmorillonite// Clay Min. 1970. V.8 р. 255-266

48. Essington M. E. Soil and Water Chemistry. CRC Press. New York, 2004, 534p.

49. Kupriyanova-Ashina F. G., Krinari G. A., Kolpakov A. I., & Leschinskaya I. B. Degradation of Silicate Minerals by Bacillus mucilaginous Using Bacillus inter-medius Rnase // Advances in GeoEcology, Reiskirchen. 1998. V 31, р. 813 – 818.

50. Hochella M. F. Sustaining Earth: Thoughts on the present and future roles of mineralogy in environmental science // Mineralogical Magazine. 2002, Vol., p.

51. Pearson R. G. Hard and Soft Acids and Bases, HSAB. I. Fundamental Principles. J. Chem. Educ., v.45, 1968, - pp. 581-587,

52. Stumm W. Chemistry of the Solid-Water Interface. John Wiley & Sons, Inc. New York / Chichester / Brisbane / Toronto / Singapore 1992, - 428 p.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |