Из трёхвалентных катионов большой интерес для нас представляет Al. Являясь амфотером, он в кислой среде выступает как Al3+, а при щелочных рН создаёт комплекс Al(OH)21-, который в межслоевых промежутках смектита может формировать соединения переменного состава с разным количеством групп (OH) и молекул воды. В предельном случае возникает сетка октаэдров состава Al(OH)3 , отвечающая по структуре минералу гиббситу.

Способность осадка, равно так же, как и любого другого ионообменника, к преимущественному поглощению одних катионов по сравнению с другими называется селективностью по отношению к этим катионам. Эта способность оценивается по величине коэффициента селективности (KS), который в общем случае представляет собой частное от деления отношения содержания катионов в поглощающем комплексе на отношение их концентраций (при термодинамическом подходе - активностей) в равновесном растворе. При всех равных условиях, на селективность поглощения в ходе обмена катионов с разными валентностями сильно влияет так называемый «концентрационно-валентный эффект» [16], благодаря которому при разбавлении всей системы увеличивается сорбция катионов с более высоким зарядом. Это положение можно иллюстрировать на следующем простом примере. Для реакции обмена:

СаХ(s) + 2Nа+(аq) ↔ Nа2Х(s) + Са2+(аq) коэффициент селективности может быть рассчитан следующим образом [16]:

или  (4.5)

(4.5)

где в фигурных и квадратных скобках показаны соответственно содержания катионов в поглощённом комплексе и их концентрации в растворе. В случае, если концентрации обоих ионов в растворе равны 1 моль/л, и, следовательно, отношение этих величин составляет единицу, получаем, что:

(4.6)

(4.6)

Тогда при десятикратном разбавлении раствора из уравнения (4.5) получаем:

(4.7)

(4.7)

Отсюда вытекает, что в условиях равновесия и при постоянном значении коэффициента селективности соотношение катионов Са2+ к Na1+ в обменном комплексе при разбавлении раствора существенно изменится в пользу Са. Это объясняет обычное преобладание щелочноземельных монтмориллонитов в осадках нормальных морских бассейнов, где основным катионом служит Na1+.

Однако, чисто электростатические взаимодействия всех явлений сорбции и катионного обмена не объясняют. Фиксируемые на поверхности твёрдой фазы ионы могут создавать с ней связи иной природы, что можно описывать в терминах теории Льюиса, по которой кислота - это вещество, способное использовать неподеленную пару электронов атома другого соединения для образования устойчивой электронной группировки одного из своих атомов. Основание - вещество, обладающее неподеленной парой электронов, которая может использоваться для создания устойчивой электронной группировки другого атома. На такой основе Пирсоном [51] был сформулирован принцип «твердых» и «мягких» кислот и оснований. По нему «твердые» кислоты - это акцептор, имеющий низкую поляризуемость, высокую степень окисленности, низкую энергию свободных граничных орбиталей и высокую плотность поло-жительного заряда. Акцепторы с высокой поляризуемостью как и высокой энергией свободных граничных орбиталей - это «Мягкие» кислоты. Между ними существуют катионы с промежуточными свойствами, что видно на рис. 4.1. Аналогично «твердые» основания - это доноры электронов с низкой поляризуемостью, низкой энергией занятых граничных орбиталей и высокой плотностью отрицательного заряда. «Мягкие» основания - доноры с высокой поляризуемостью, высокой энергией занятых граничных орбиталей, низким потенциалом ионизации и низкой плотностью заряда.

Все рассмотренные в рамках теории Льюиса взаимодействия относятся к образованию внутрисферных комплексов, поскольку в них нет молекул воды между твердой поверхностью и металлом или лигандом. Каждая из реакций подобного обмена характеризуется своей собственной константой равновесия. Внутрисферные комплексы весьма устойчивы, и их разложение происходит медленно за счет высокой энергии активации. Как общую закономерность можно отметить, что в образовании внутрисферных комплексов принимают в основном участие металлы, относящиеся к «промежуточным», например Ni2+, Сu2+, Zn2+, Рb2+, и «мягким», например Нg2+, Сd2+ кислотам по Льюису [51]. Эта закономерность выявляется более чётко в отношении катионов переходных металлов, для которых справедлив следующий ряд убывания относительного сродства с поверхностью твердых фаз, известный как ряд Ирвинга-Вильямса:

Cu2+ > Ni2+ > Co2+ > Fe2+ > Mn2+ (4.8)

В этом ряду катионов [48] их сродство с поверхностью контролируется не столько величиной ионного радиуса, сколько степенью «мягкости», которую можно оценить по предложенному Мизоно соотношению [16]:

(4.9)

(4.9)

где ηs, м - «мягкость» Хм - электроотрицательность, In - энергия ионизации.

Следует отметить, что катионы внутрисферных комплексов, необратимо фиксируемые на различных поверхностях минералов, ещё автоматически не становятся элементами их структуры, но их появление всегда необходимо для начала процессов трансформации. Это относится и к жестко фиксируемому в межслоевых промежутках смектита К1+, нарушающему периодичность по оси с*, но не переводящему смектит в слюду. Кроме глинистых минералов на стадии диагенеза в процессах сорбции и обмена ионов способны участвовать так же фазы гидроокислов железа и свободного глинозёма, а катионы могут выступать и в виде металл-органических комплексов, особенно c Fe, Mn, и Al.

4.2 Диагенетическая иллитизация смектита

Биокосное разложение полевошпатовой составляющей осадка обогащает иловые воды глинозёмом, что открывает возможность трансформационных процессов связанных с увеличением заряда 2:1 слоя за счёт частичной замены кремния алюминием в тетраэдрах при низких РТ параметрах. Самым важным из них является иллитизация смектита, которая имеет глобальный характер, но традиционно относилась только к явлениям катагенеза [31]. Затем было установлено, что переход смектита в слюду может и не требовать повышения температуры [22, 39], если в процесс вмешиваются биогенные факторы [26].

Механизм низкотемпературной иллитизации должен быть кинетическим. Его последствия сильно влияют на минеральный состав пород любых стадий литогенеза. Не только необходимый Al3+, но и K1+ может поступать в зону реакции только за счёт диффузии, уравнение которой имеет вид [16]:

,

, ![]()

, i = k, a. (4.10)

, i = k, a. (4.10)

Здесь Ji - диффузионный поток иона ”i”, катиона (k) и аниона (a), Zi их заряд, Ci – концентрация. Для раствора в свободных порах выполняется условие электронейтральности и уравнение (4.1) принимает вид уравнения диффузии нейтральной примеси, с той разницей, что вместо коэффициентов диффузии Di в нём будет участвовать эффективный коэффициент диффузии - D [16]:

, C = Ck + Ca (4.11)

, C = Ck + Ca (4.11)

Но процесс идёт в электрически активной среде, поскольку поверхность 2:1 слоёв смектита несёт избыточный отрицательный заряд. В системе, имеющей как относительно свободный объём пор, так и межслоевое пространство типа смектита, уравнения (4.1) нужно дополнить законом диффузии в присутствии зарядов Нернста-Эйнштейна и привести (4.1) и (4.2) к конечному виду [44]:

(4.12)

(4.12)

Здесь Ci и ![]() – концентрация катиона “i” в поровом растворе и в межслоевых промежутках смектита соответственно; m и mS – общий объём пор и объём свободного межслоевого пространства смектита; T, R – температура и газовая постоянная; Di – коэффициент диффузии иона “i”; φ – электрохимический потенциал, F – константа Фарадея. При резком изменении величины, а тем более знака φ, производная dj/dx ® ∞, что требует синхронного выполнения условия mS ® 0. Следовательно, биологический по своей природе процесс создания в осадках градиента редокс-потенциала приводит к тому, что смена лабильных пакетов типа смектита на стабильные пакеты слюды становится физически необходимой. Тот же биоценоз, способный обеспечивать реакцию Al3+, может частично поставлять в зону реакции и K1+, за счёт биокосного разложения КПШ, но главным источником калия всегда будут сами иловые воды, состав которых в конечном счёте задаёт гидрохимическая обстановка бассейна седиментации. Поэтому содержание вторичных слюд и соотношение иллитовой и смектитовой компоненты в смешанослойных фазах будут сильно зависеть не только от значений РТ параметров на разных уровнях катагенеза, но и от типа литогенеза, геохимических фаций и цикличности седиментации.

– концентрация катиона “i” в поровом растворе и в межслоевых промежутках смектита соответственно; m и mS – общий объём пор и объём свободного межслоевого пространства смектита; T, R – температура и газовая постоянная; Di – коэффициент диффузии иона “i”; φ – электрохимический потенциал, F – константа Фарадея. При резком изменении величины, а тем более знака φ, производная dj/dx ® ∞, что требует синхронного выполнения условия mS ® 0. Следовательно, биологический по своей природе процесс создания в осадках градиента редокс-потенциала приводит к тому, что смена лабильных пакетов типа смектита на стабильные пакеты слюды становится физически необходимой. Тот же биоценоз, способный обеспечивать реакцию Al3+, может частично поставлять в зону реакции и K1+, за счёт биокосного разложения КПШ, но главным источником калия всегда будут сами иловые воды, состав которых в конечном счёте задаёт гидрохимическая обстановка бассейна седиментации. Поэтому содержание вторичных слюд и соотношение иллитовой и смектитовой компоненты в смешанослойных фазах будут сильно зависеть не только от значений РТ параметров на разных уровнях катагенеза, но и от типа литогенеза, геохимических фаций и цикличности седиментации.

При высокой скорости изменения Eh содержание вторичного иллита не будет связано с концентрацией компоненты слюды в смешанослойных фазах [39]. Очевидно, что при иллитизации пространство между 2:1 слоями полностью очищается от иных, кроме K1+, катионов, сорбированных любым механизмом.

5. Углеводородный эпигенез в нефтеносных породах и его минеральные индикаторы

Состав минералов в осадочных толщах, не связанных с накоплением в них нефти, достаточно прост и обычно представляет практический интерес на уровне лишь породообразующих компонент твёрдого скелета пород. Поэтому акцессорные фазы, для которых концентрация не превышает 0,n % объёмных, за исключением аллотигенной компоненты терригенных пород, ранее почти не исследовались. Потребность в этом возникает, когда при биохимическом (биокосном) разложении минеральной составляющей пород пластовые воды обогащаются разными элементами и появляется возможность синтеза новых кристаллических фаз, обычно как малых примесей. Однако чувствительность современной рентгеновской дифрактометрии не имеет иных принципиальных ограничений, кроме наличия большой дисперсности, отвечающей условиям порошка Дебая. Задача сводится к регистрации спектра с достаточно высоким отношением сигнала к шуму, что обеспечивают приёмы, описанные в главе 1.

Полный список минералов, установленных методом рентгенографии с необходимой для генетической интерпретации надёжностью превышает 50. В составе пород установлено несколько групп кристаллических фаз, связанных пространственно и генетически. За исключением кальцита, иногда доломита, кварца и тех минералов, которые появляются только на заглинизированных участках разрезов, их концентрация всегда много меньше 1%, т. е. они сами по себе не могут влиять на процессы фильтрации в коллекторе, но позволяют фиксировать происходившие в нём явления. Главным первичным минералом известняков всегда является кальцит. Он может быть как первичным так и вторичным, образованным при снижении в поровом растворе парциального давления СО2. Часто наличие вторичного кальцита проявляется в небольшом смещении дифракционных максимумов, которое вызывается повышенным содержанием изоморфной примеси Mg2+ или Mn2+. В последнем случае часто фиксируются и самостоятельные рефлексы родохрозита. Вторичный доломит может быть основным минералом, но чаще встречается как малая примесь, и обычно приближается метрикой решётки к анкериту Ca(Mg, Fe)(СО3)2. Кроме того, во многих образцах присутствует и сидерит FeСО3, который устойчив к биохимическому разложению. Он в условиях карбонатной седиментации явно вторичный, образуется за счёт фиксации Fe2+ в восстановительных условиях при перекристаллизации кальцита, когда Ca2+ « Fe2+ замещение выходит за рамки изоморфизма. Свидетельством тому служат закономерные отклонения интенсивностей и положений рефлексов сидерита от их эталонных значений.

Очень важными в смысле генезиса вторичными минералами являются простые сульфаты: гипс и ангидрит. Кроме обычных механизмов синтеза, связанных с формированием эвапоритов, в нефтеносной толще они возникли и как попутный продукт доломитизации кальцита. Кроме того, с доломитом часто ассоциирует, или появляется вместо него, заметное содержание водного сульфата магния - гексагидрита Mg(SO4)*6H2O. Наиболее реальным, на наш взгляд, объяснением синтеза этих фаз может служить проникновение в пласт на разных этапах его истории богатых сульфатом вод из внешних источников. Кроме того, оторочки сульфатов фиксировались под частично разрушенными нефтяными залежами. В этом случае источником сульфат - иона становилось окисление серы, растворённой в самой нефти при переходе её в битум.

Инфильтрационные воды вышележащих горизонтов способны содержать и свободный кислород, что иногда вызывало образование гётита a-FeO(OH), который может являться критерием интенсивного окисления. Появление же сульфата окисного железа - ярозита KFe3[(OH)6(SO)4]2 тогда рассматривается как индикатор слабого вторичного окисления. Наличие содержащих кислород пластовых вод может сопровождать окисление не одних только минералов, содержащих Fe2+, но и самой нефти. Минералогическим индикатором этого процесса является образование в породе соли уксусной кислоты – уэвеллита Ca(C2O4)*H2O, всегда интерпретируемого как продукт окисления не только нефти, но и вообще любых каустобиолитов, включая каменный уголь и торф.

Свидетельством прорыва в пласты минерализованных элизионных вод служит появление на некоторых участках разреза акаганеита b-FeO(OH, Cl), возникающего при высокой концентрации хлора в системе, а так же легко растворимых галлоидов: карналита КMgCl3*6H2O и бишофита MgCl2*6H2O, реже галита NaCl. Скорее всего, их кристаллизация из растворов в порах происходила уже после подъёма керна на поверхность, но в пластовых водах карбона Татарстана концентрация хлор - иона для этого явно недостаточна. Наличие соединений стронция или бария: стронцианита Sr(CO3), целестина Sr(SO4), витерита Вa(CO3), а также карбонатов натрия: нахколита NaH(CO3), реже давсонита NaAl[(OH)2CO3], может интерпретироваться аналогично [3].

Сульфиды в карбонатных разрезах чаще представлены пиритом, который может быть не связан с нефтью, и создавать мономинеральные выделения. В этом случае он образует на дифрактограмме узкие рефлексы с нормальным распределением интенсивностей. Но часто пирит является тонкодисперсным, не вполне кристаллическим, его диагностика может быть только рентгеногра-фической. При этом ширина и амплитуда отражения 200 много меньше, чем для 111. Тогда пирит является индикатором биогенной сульфат - редукции, максимальной в пределах зоны водо-нефтяных контактов, включая древние, либо на иных интервалах, где в какое-то время вода и нефть находились в соизмеримых количествах. Его дисперсность указывает на высокую скорость образования сероводорода и наличие восстановительного потенциала Eh.

Аллотигенные силикаты и кварц обычно должны присутствовать во всех осадочных породах, включая в виде примесь и карбонатные. В нефтеносных разрезах присутствуют все стадии их разложения за счёт жизнедеятельности микрофлоры пласта, вплоть до наиболее устойчивых в бикосных процессах слюд [25]. Из полевых шпатов ортоклаз встречается реже более устойчивого альбита. При их разложении система обогащается не только кремнезёмом и глинозёмом, но и щелочами, что снижает величину рН вод пласта. Наличие слюды, затем кварца и полевых шпатов в карбонатном коллекторе указывает на незавершенность биохимического разложения, которое требует удаления продуктов из зоны реакции и наличия контакта скелета пород с микрофлорой. Минералы со структурным железом к биогенному разложению инертны [36].

В пределах всей нефтеносной толщи Татарстана, представленной как песчаниками, так органогенными известняками, встречены зоны окремнения и окварцевания разной мощности. Они развиты, как правило, либо выше крупных нефтяных залежей, либо в пределах самих нефтяных коллекторов, превращая их в «не коллектор». Если появление опала в цементе песчаников ещё можно объяснить частичным растворением кварца и ПШ, то источником кремнезёма в однородной толще органогенных известняков могут быть лишь продукты биокосного разложения аллотигенных силикатов и кварца. Однако, в реально преобладающем диапазоне изменений рН для пластовых вод (5–8,5) его растворимость и подвижность крайне мала. Трудно объяснить, где и какие факторы создают геохимические барьеры, на которых идёт сброс кремнезёма из раствора, так как окремнение наблюдается в любых породах, не зависимо от их состава и пористости. Но микрофлора, обитающая в углеводородной среде и реализующая биокосное разложение каолинита и полевых шпатов, мобилизует не только кремнезём, но и глинозём. Невозможно представить, что он способен диффундировать в форме Al3+, либо (AlO3H2)1- в пористой среде на десятки метров от реакционных зон ВНК, где идут, в основном, биокосные процессы. Однако метаболиты микрофлоры способны создавать металло-органические комплексы с алюминием, образуя коллоидный раствор, который может либо путём диффузии, либо фильтрацией по трещинам, перемещаться на значительные расстояния, пока существует. Подвижность этого раствора должна быть существенно ниже, чем кремнезёма в любой растворённой форме. Поэтому фронт миграции кремнезёма будет опережать фронт миграции глинозёма до тех пор, пока в силу разных причин они не совместятся в одном объёме геологического пространства. Тогда произойдёт их совместная коагуляция, так как появление коллоидного алюминия резко снижает растворимость кремнезёма [1]. Поэтому зоны окремнения возникают на различных обводняемых участках разрезов в зависимости от геометрии пространства пор, как и факторов, определяющих устойчивость коллоидных растворов: значений рН, Eh и изменения солёности пластовых вод. Фазы свободного кремнезёма и глинозёма, например, с разной, но крайне низкой степенью кристалличности установлены рентгенографически в окремнелых известняках, часто сохраняющих следы от биоморфной структуры, но почти полностью лишенных кальцита. Иногда в них наблюдается образование по трещинам кристаллов вторичного кварца размером до нескольких мм [3].

Наибольшее число минеральных видов среди малых примесей образуют фазы свободного глинозёма с Al3+ в октаэдрической координации. В толще карбонатов единственным источником алюминия, могут быть только полевые шпаты, глинистые минералы и вулканическое стекло. Поэтому все минералы свободного глинозёма рассматриваются нами как продукты биохимического разложения алюмосиликатов пластовой микрофлорой, которая приурочена к областям нефтенакопления. К ним следует отнести основные сульфаты Al3+: образующая один генетический ряд группа алюминита Al2[(OH)4SO4]*7H2O, включающая так же базалюминит Al4[(OH)10SO4]*5H2O и гидробазалюминит Аl4[(OH)10SO4]*36H2O; основные карбонаты - скарброит Al14(OH)36(CO3)2, и намного реже давсонит NaAl[(OH)2CO3], устойчивые в интервале значений рН 6,2–7,8. Кроме них на многих участках разреза встречены полиморфные модификации Al(OH)3: гиббсит, бёмит, баерит, нордстрандит, требующие для кристаллизации более высоких значениях рН, но устойчивые и в кислой среде где также образуется алунит КAl3[(OH)6 (SO4 )2]. Совместное нахождение этих минералов говорит о реализации по крайней мере двух процессов аутигенеза, протекающих при различных рН. Синтез фаз Al(OH)3 связан с обводнением глубинными рассолами, имеющими высокие значения рН. При этом та часть минералов, типа скарброита и алюминита, которая не была заблокирована в замкнутых порах сохранившейся в пласте нефтью и вторичным кальцитом, замещается фазами Al(OH)3. Поэтому появление вместе с минералами групп алюминита или скарброита, обычно присутствующих во всех нефтеносных карбонатах, ещё и гидрооксидов алюминия, может интерпретироваться как перемещение водо-нефтяного флюида на некоторых участках продуктивного разреза в определённые этапы геологической истории залежи. Но названный критерий не является универсальным, причиной появления гидрооксидов Al3+ (VI) может быть сокоагуляция коллоидных растворов Al и Si. Рис. 5.1

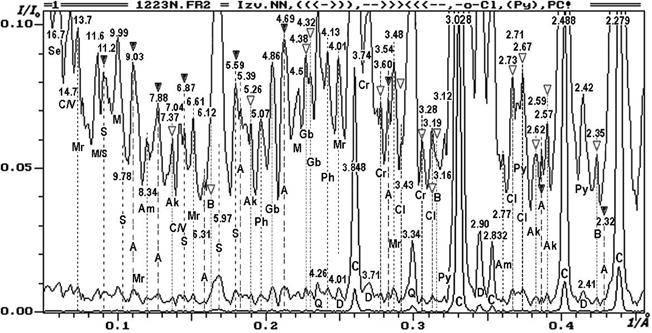

Рис. 5.1 Минеральный состав слабо насыщенного нефтью известняка. Обозначения фаз: кальцит – С, доломит - D, пирит - Py, слюда – М, смектит - Se, амфибол – Am, морденит– Mr, филипсит– Ph, акаганеит– Ak, целестин– Cl, гиббсит– Gb, баерит– B, скарброит – S, алюминит – A, хлорит / вермикулит - C/V, мусковит / судоит М/S.

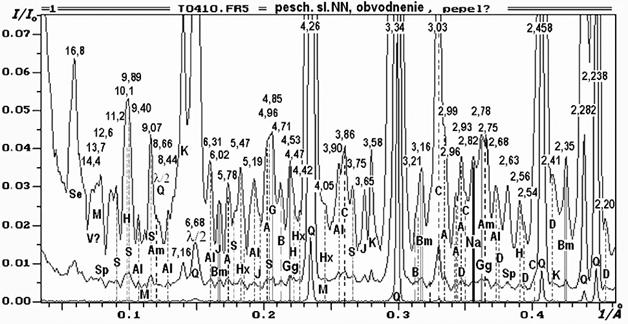

Рис. 5.2 Минеральный состав обводнённого песчаника. Обозначения фаз: кварц– Q, кальцит – С, смектит – Se, амфибол – Am, морденит – M, гамма глинозём – Gg, каолонит – К, галлуазит - Н, бёмит – Bm, скарброит – S, алюминит – Al, галит - Na, алунит – At, гётит – G, ярозит – J, сепиолот – Sp, гексагидрит – Нх, вермикулит - V.

Кроме названных фаз Al3+ (VI) в изученных разрезах явно присутствуют минералы из группы гидроталькита Mg6Al2[(OH)16 CO3, SO4]*4H2O. Все они обладают как катионным, так и анионным изоморфизмом, образуя при этом смешанослойные структуры, которые содержат и лабильные, разбухающие в этиленгликоле, и стабильные слоевые промежутки, что сильно осложняет их рентгенографическую диагностику. Общей особенностью всех обладающих слоистой структурой основных карбонатов и сульфатов алюминия является их высокая способность к адсорбции и катионному обмену. Как следствие, могут возникать вполне объективные ошибки в интерпретации данных ГИС, когда найденная по данным ГК общая глинистость сильно завышалась [3].

Глинистая компонента терригенных пород, если она не создана за счёт вулканического пепла, полиминеральна и, чаще всего, гетерогенна, содержит обломочную или аллотигенную, синтетическую (аутигенную) и сохранившую крупные структурные фрагменты трансформированную составляющие. Как правило, первую обычно представляет мусковит и Mg - Fe хлорит, которые появляются как продукты механической диспергации материнских пород. Ко второй может относиться каолинит, иногда железистые хлориты (шамозит) и бертьерин, реже палыгорскит и сепиолит. Последняя составляющая содержит широкий спектр конечных и промежуточных продуктов преобразований ряда минералов через смешанослойные фазы с различной степенью одномерной упорядоченности их структур. Они всегда являются результатом эпигенеза, в том числе и биогенного по природе, в абиогенных корах выветривания такие фазы, как правило, не образуются. Именно для глин - дисперсных слоистых силикатов, наблюдаются наиболее существенные различия в абиогенных и биокосных структурных преобразований. Поэтому вопросы кристаллохимии, номенклатуры и рентгеновской диагностики этих фаз даны в «Приложении».

В ряде случаев, и значительно чаще, чем это предполагалось до недавнего времени, породы содержат примесь вулканогенного материала, попадающего в бассейн седиментации аэральным путём, или продуктов его преобразования [24]. Они представлены мало устойчивыми в обычном осадочном процессе, но инертным к биохимическому разложению амфиболами, как и продуктами разложения вулканического стекла. К ним относится смектит и цеолиты, для которых процессы биокосной природы делают видовой состав значительно богаче. Появляются фазы, сильно отличающиеся по соотношению Si/Al и содержащие структурное железо, которое задаёт их стабильность: морденит (K2,Na2,Ca)[AlSi5O12]2*(H2O), ломонтит Ca[AlSi2O6]2×(H2O)4 , стильпномелан (Ca, Na, K)(Fe, Al)8[Al2Si10O36](H2O), и очень редко (K2,Na2Ca)[AlSi5O12]*(H2O)8. клиноптилолит. Как правило, одновременно в одном образце присутствует несколько цеолитов с различными химическими составами, что указывает на метасоматический характер их кристаллизации. Пирокластический материал в ряде случаев даёт относительно высокую концентрацию, образуя тонкие глинистые прослои в известняке, - «пепловые горизонты» которые связаны с деятельностью конкретных вулканов и играют роль локальных покрышек [24]. В остальной части разреза минералы так называемой «комуфлированной пирокластики» [17] фиксируются малой примесью всей толще известняков. Это можно интерпретировать и как результат известного факта накопления тонкой минеральной взвеси зоопланктоном, и как перенос в ходе обводнении высоко проницаемых пород. Скорее всего, главной причиной повсеместного обнаружения вулканического пепла является крайне низкая концентрация в карбонатных пластах иных тонкодисперсных минералов за счёт удалённости источников сноса, так и за счёт их биохимического разложения, продукты которого приводят в пористой среде к повышению концентрации магния к синтезу палыгорскита и сепиолита. Эти минералы встречаются в карбонатном разрезе почти повсеместно, часто образуя выделения по стилолитовым швам.

Не говоря о туфопесчаниках, где пирокластика является определяющим фактором формирования ФЕС, даже небольшая примесь пеплового материала сильно сказывается на локализации залежей нефти. Для пластов аргиллитов присутствие «пепловых горизонтов» [24] резко повышает их экранирующие свойства. Так, высокая сохранность девонских залежей нефти в Татарстане (Ромашкино) частично объясняется присутствием слоёв слабо изменённого и вязкого смектита в региональной покрышке «Кыновских аргиллитов» - D3tim.

Глинистые минералы морских карбонатных отложений, если находятся вне зон нефтенакопления, представлены диоктаэдрическими слюдами, Mg-Fe хлоритом, а так же смешанослойными фазами иллит - смектит, что типично для осадочных толщ, соответствующих стадии мезо-катагенеза [31]. Но для нефтехимическая

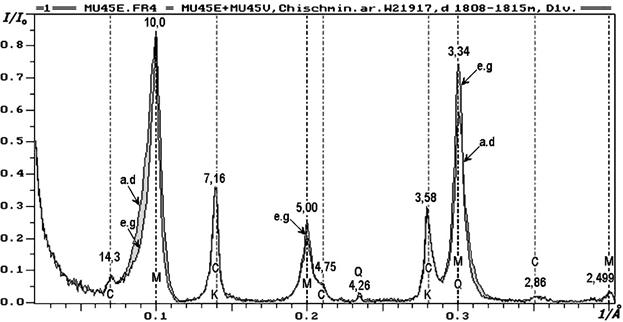

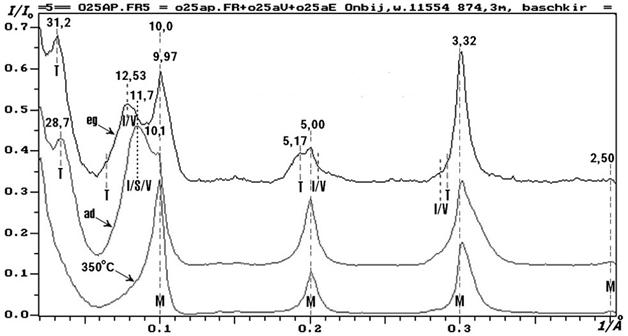

промышленность" href="/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/" rel="bookmark">нефтепромысловых объектов фиксируются метасоматические преобразования глинистой компоненты, связанные с биокосными явлениями. Идёт аградация слоистых силикатов, сохранивших в деградации основные диоктаэдрические фрагменты своих структур, в метастабильные смешанослойные фазы путём трансформационного кристаллогенеза. Внедрение сеток AlО(OH) между 2:1 слоями любого состава формирует фазы типа тосудита и судоит-иллита [35]. На рис. 4.3 приведены наложенные друг а друга спектры дифракции сухого a. d и насыщенного этиленгликолем e. g образца покрышки в девонской толще вне зоны нефтенакопления, а на рис. 4.4 – покрышки над залежью нефти в разрезе башкирского яруса, где появляются фазы тосудита и иллит - судоита, (или иллит – вермикулита) типичные для покрышек продуктивных пластов.

Рис. 5.3. Обозначения фаз: М – слюда, С – хлорит, К – каолинит, Q – кварц.

Рис. 5.4. Обозначения: М – слюда, Т – тосудит, I/S/V - иллит/ смектит/ вермикулит смешанослойные фазы, I/V - фаза иллит/ вермикулит без вклада от иллит/ смектита.

заключение

Предложенные объяснения процессов, реализуемых в осадочных толщах, не следует рассматривать как истину в последней инстанции, поскольку сам автор так не считает. Стремительное развитие в последние годы литологии, особенно нефтяной, вызванное ростом потребности в углеводородном сырье, включая потенциал мирового океана, неизбежно ещё будет приводить к смене парадигм, казавшихся очевидными. Главным является пришедшее понимание того, что при изучении стратисферы минералогические или тектонические, в строгом смысле, явления нельзя рассматривать в отрыве от различных итогов жизнедеятельности живых организмов. Тривиальная истина: «мир един, а все различия сводятся к разному подходу и стереотипам мышления специалистов его изучающих» более контрастно проявляется именно в осадочных породах.

Начиная с седиментации в системе «живого океана», все этапы и стадии литогенеза реализуются при участии биологических по природе явлений. При этом очевидно, что их максимально значимые последствия будут проявляться в системах, где вода и органическое вещество присутствуют в соизмеримых концентрациях, - в динамичных зонах ВНК и почвах. Несмотря на очевидные кардинальные различия биоценозов почв, и нефтенасыщенных горных пород (всегда анаэробных в последнем случае), их деятельность часто приводит к очень близким минералогическим результатам. Так, например, рассмотренная в главе 2 биогенная мобилизация кремнезёма и глинозёма давно почвоведам известна и получила название «сиалитизация». Вспоминается крылатая фраза философа Роджера Бэкона: «Природа не роскошествует началами вещей…»

В итоге, принципиальные различия между абиогенными и биокосными, по Вернадскому, процессами при литогенезе сводятся не только к высокой скорости и полноте растворения силикатов и кварца в нефтеносных толщах, но и к проявлению условий образования многих минералов за счёт продуктов их разложения. Возникающие зоны «углеводородного метасоматоза» могут намного превышать размеры связанных с ними нефтяных залежей, создавая во вмещающей толще пород петрофизические и геохимические аномалии, что служит реальной основой для разработки новых технологий выявления малых нефтеносных объектов, в ряде случаев уже полностью себя оправдавших [42].

Другой привычной парадигмой, от которой следует отказаться, является привлечение закона Стокса для описания процессов седиментации, равно как и числа Бубнова для оценки их скорости. Основная масса представляющих для нас интерес осадков песчаной и алевритовой размерности формируется из динамичных водных потоков дельтовых и прибрежо - морских обстановок при участии механизмов сальтации и переноса в связанном слое, где зависимость между толщиной накопившегося осадка и временем как правило отсутствует. В противном случае мы не наблюдали бы чётких литологических границ и «чечевицы Головкинского», а осадочная дифференциация тонкого материала осуществляется главным образом «природными фильтрами» Лисицина [30], которые так же очень мало зависят от гравитации и закона Стокса.

Приложение

Основные сведения о структуре, рентгенографической диагностике и генезисе глинистых минералов.

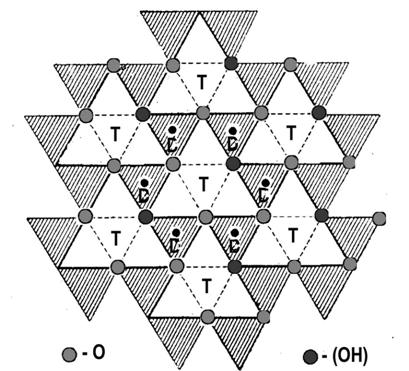

К глинистым минералам относятся «…силикаты со слоистой или псевдо-слоистой структурой, находящиеся в тонкодисперсном состоянии и способ-ные образовывать с водой пластичные массы». Их структура формируется сочетанием двумерно бесконечных сеток: октаэдрической и тетраэдрической. Первая представляет близкую к плотнейшей упаковку анионов О-2, (ОН)-1 (или F-1), в октаэдрических позициях которой локализованы катионы [11]. Если они двухвалентны, чаще всего это Mg2+ и Fe2+, то это триоктаэдрический мотив структуры, в котором все позиции заселены и параметр элементарной ячейки bo > 9,15Å. При трёхвалентных катионах – обычно это Al3+, способный изоморфно замещаться на Fe3+, то для сохранения суммарного заряда каждый третий октаэдр должен остаться пустым и возникает диоктаэдрический мотив структуры, у которого параметр bo ~ 9,0 Å (рис. П.1 a, b). В общем случае все три октаэдрические позиции структурно неэквивалентны, но две из них очень близки, а ряде случаев – симметрично подобны. Третий октаэдр больше по размеру, две (ОН) группы расположены на его противоположных вершинах. Он именуется транс - октаэдром и в идеальных диоктаэдрических структурах остаётся вакантным, создавая транс - вакансию (tv), как указано на рис. П.1. У реальных структур такой порядок часто нарушается и вакантным становится любой цис - октаэдр с двумя (ОН) на общем ребре, образуя цис - вакансию (cv).

Рис. П.1 Октаэдрическая сетка; крышки цис - октаэдров заштрихованы, крышки транс- октаэдров не заштрихованы, - пустые.

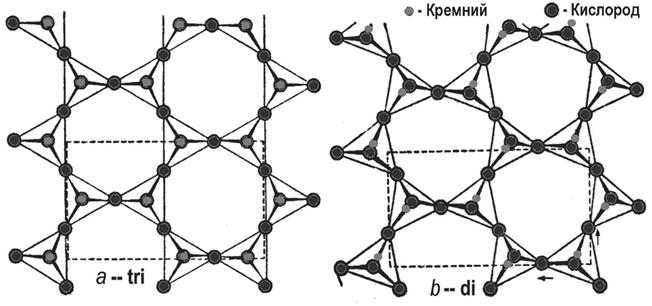

Вторая сетка формируется тетраэдрами [SiO4] у которых три вершины обобществлены с образованием мотива [Si4O10] 2∞, где до ¼ тетраэдров, но не соседних, могут замещаться на Al3+ или частично на Fe3+. Кислороды общих вершин тетраэдров именуют базальными, а кислород, который принадлежит обеим сеткам в слое, - апикальным. Возможны три варианта сочленения тетраэдрических сеток с октаэдрическими. В общих вершинах располагаются кислороды, а оставшаяся ⅓ вершин октаэдров представлена одновалентными анионами – (OH) -1 или F -1 [11]. В идеальных триоктаэдрических структурах симметрия сеток тетраэдров почти гексагональная, в диоктаэдрических она снижается до псевдо тригональной, и возникает гафрировка сеток (рис. П.2).

Рис. П.2. Гексагональная тетраэдрическая сетка для триоктаэдрических структур слоистых силикатов (а), в диоктаэдрических структурах снижение симметрии до псевдо тригональной (b) с появлением гофрировки при развороте тетраэдров. Пунктиром выделены элементарные ячейки.

По количеству сеток, формирующих слой, выделяются структурные типы Уивера [35]: тип 1:1 - одна тетраэдрическая одна октаэдрическая; тип 2:1 - две тетраэдрические одна октаэдрическая; тип 2:1:1 - две тетраэдрические и две разные октаэдрические, на которых основана классификация и номенклатура слоистых силикатов. В каждом структурном типе имеются представители как триоктаэдрических, так и диоктаэдрических минералов. Вторым критерием классификации служит избыточный отрицательный заряд слоя, создаваемый широко развитыми в слоистых силикатах изоморфными замещениями, как в тетраэдрических, так в октаэдрических сетках, а так же явлением частичной депротонизации структурных групп (ОН). Он задаёт структуру межслоевых промежутков, состав которых, компенсируя заряд, объединяет слои в пакеты.

Схема классификации и номенклатура глинистых минералов в несколько упрощенном виде, с указанием только основных фаз, имеет следующий вид:

1:1, ε ≠ 0 три., группа серпентина: лизардит, хризотил, антигорит.

1:1, ε ≠ 0 три-ди., группа 7Å хлоритов: бертьерин, амезит, гриналит.

1:1, ε = 0 ди., группа каолинита: каолинит, галлуазит, диккит, накрит.

2:1, ε ≤ 0,6 ē (ē заряд электрона), группа смектита, три.: сапонит, гекторит.

2:1, ε ≤ 0,6 ē ди. смектиты: монтмориллонит, бейделлит, нонтронит.

2:1, ε ≈ 0,6 -0,8 ē триоктаэдрические вермикулиты.

2:1, ε ≈ 0,6 ē диоктаэдрические вермикулиты.

2:1, ε ≈ 1 ē, группа три. слюд: флогопит, лепидомелан, аннит, (биотит).

2:1, ε ≈ 1 ē, группа ди. слюд: мусковит, иллит, глауконит, фенгит.

2:1:1, ε ≠ 0, группа 14Å ди. хлоритов: судоит, кукеит, донбасит.

2:1:1, ε ≠ 0, группа 14Å Mg-Fe три. хлоритов: клинохлор.

2:1:1, ε ≠ 0, группа триоктаэдрических 14Å Fe хлоритов: шамозит.

В отдельную группу выделяют глинистые минералы: палыгорскит, сепиолит, в них те же сочетания октаэдров и тетраэдров формируют одномерные ленты.

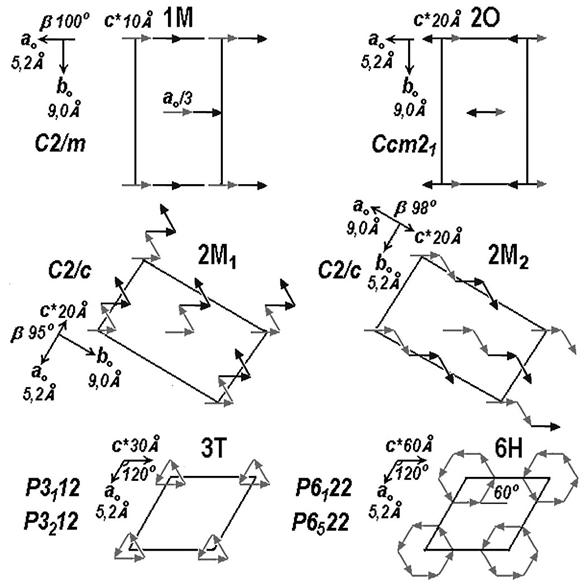

Рис. П.3 Политипы слюд с указанием их пространственных групп и периодов идентичности по оси с*. Стрелки одной яркости дают поворот 2:1 слоёв в пределах одной элементарной ячейки.

Начало кристаллографической системы координат в слоистых силикатах совмещается с центром транс - октаэдра. Оси a и b ячейки лежат в плоскости, параллельной основаниям октаэдров (рис. 3.1) и при отсутствии искажений равны отношению катетов ao =.bo/√¯3 прямоугольного треугольника с углами 30о и 60о. Ось с задаёт направление слоевого сдвига, значение параметра со и угла β определяет толщину пакетов и число слоёв в периоде идентичности. Слоевой сдвиг у регулярных 2:1 структур близок отношению co cos β / ao = 1/3.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |