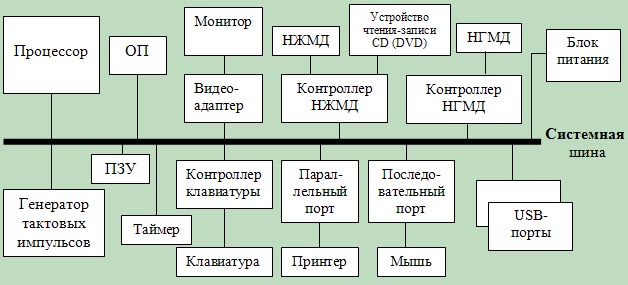

Системная шина – основная интерфейсная система компьютера, обеспечивающая сопряжение всех его устройств и передачу информации в трех основных направлениях:

· между процессором и основной памятью,

· между процессором и портами ввода-вывода внешних устройств,

· между основной памятью и портами ввода-вывода, т. е. в режиме прямого доступа к памяти.

Свои функции системная шина выполняет с помощью входящих в нее проводов и схем сопряжения, по которым во все блоки компьютера передаются управляющие сигналы, требуемые адреса основной памяти, содержимое этих адресов, т. е. операнды машинных команд, и энергопитание большинства устройств. Все устройства подключаются к шине непосредственно или через порты и контроллеры (адаптеры) с помощью унифицированных разъемов. Например, в разъемы винчестера и CD ROM (устройство чтения с компакт-дисков) вставляются разъемы шлейфов, идущих от контроллера НЖМД, причем часто для этой цели используются два разъема на одном и том же шлейфе проводов.

Рис. 5.1. Структурная схема персонального компьютера

Процессор (микропроцессор) управляет работой всех блоков и выполняет операции над данными – логические и арифметические. С помощью логических операций проверяются различные условия (см. блок 4 на рис. 4.1), что часто приводит к изменению последовательности выполнения команд в программе. С помощью арифметических операций числа, предварительно выбранные из основной памяти на регистры арифметического устройства процессора, могут складываться, перемножаться и т. п. (см. раздел 3). Вообще говоря, процессор персонального компьютера имеет обширную систему команд, и их только условно можно делить на логические и арифметические. Процессоры с полным набором команд (Complex Instruction Set Computing) называют CISC-процессорами. Большинство современных ПК типа IBM PC оснащаются именно CISC-процессорами. На выполнение одной команды в таких процессорах тратится не менее 4 тактов. В мощных вычислительных системах все чаще используются RISC-процессоры, в которых применен сокращенный набор команд (Reduced Instruction Set Computing). Такие компьютеры содержат только простые, самые употребительные команды, из которых “собираются” сложные операции. Зато каждая команда в RISC-процессоре выполняется за один такт. До появления процессоров Pentium микропроцессор компьютеров типа IBM PC выполнял только операции с фиксированной точкой, а для работы с действительными числами в системном блоке компьютера размещался еще математический сопроцессор. Теперь он находится в составе процессора. Для того чтобы многократно не обращаться к оперативной памяти для чтения команд и операндов при исполнении циклов, современный процессор имеет встроенную быстродействующую КЭШ-память емкостью до 512 Кбайт и больше у дорогих моделей. Часть этой памяти может размещаться на материнской плате. КЭШ-память не доступна для пользователя (в переводе Cache означает «тайник»).

Генератор тактовых импульсов задает упоминавшиеся уже такты работы машины в виде последовательности электрических импульсов. Тактовая частота – одна из основных характеристик компьютера, во многом определяющая его быстродействие.

Оперативная память (ОП) обеспечивает оперативную запись, хранение и предоставление информации другим блокам ПК во время его работы. Это быстрая, но энергозависимая память: ее содержимое не сохраняется после выключения компьютера. Объем оперативной памяти современного ПК 256-512 Мб и более.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) содержит тест, проверяющий в момент включения компьютера работу памяти и устройств, хранит параметры подключенных к компьютеру дисковых накопителей, последовательность попыток загрузки ОС (например, первая попытка - с диска A: , если же на нем нет системной дискеты, то с диска C: ). ПЗУ также хранит программу чтения с диска в ОП программы-загрузчика ОС и некоторые другие программы базовой системы ввода-вывода (BIOS – Base Input/Output System). ПЗУ – это либо энерго-малозависимая память (поддерживается батарейкой), либо энергонезависимая память на флэшкарте.

Таймер – это электронные часы, с которых программы при необходимости снимают текущую дату и время с точностью до долей секунды. Таймер поддерживается батарейкой – обычно той же, что и ПЗУ.

Монитор (дисплей) и видеоадаптер образуют видеосистему компьютера, которая необходима для отображения информации. Монитор, клавиатура и мышь позволяют пользователю управлять работой программ, взаимодействуя с ними (см. раздел 2). Монитор может быть выполнен на основе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) или на основе жидкокристаллической панели (LCD). На мониторе отображается информация, формируемая программами в памяти видеоадаптера. Основными параметрами, характеризующими видеосистему компьютера, являются размер диагонали экрана в дюймах (например, 17 дюймов), емкость видеобуфера (например, 256 Мб), а также разрешение, которое можно установить программно. Разрешение – это количество точек, формирующих изображение на дисплее (например, 1024 ´ 768). На материнских платах присутствует порт AGP (Advanced Graphic Port), через который подключаются видеокарты (видеоадаптеры).

Клавиатура обычно состоит из 101 клавиши, но встречаются более удобные при работе с Windows клавиатуры из 104 клавиш. На клавишах нанесены латинские и русские буквы, цифры, знаки препинания и другие символы, используемые для управления работой программ. Клавиши можно разбить на 5 групп:

· буквенно-цифровые, размещенные в центральной части клавиатуры; для переключения в режим ввода русских букв чаще всего применяется одновременное нажатие двух клавиш – <Ctrl> + <Shift> или <Alt> + <Shift>; для обратного переключения эти же клавиши нажимаются повторно; если удерживать клавишу <Shift>, то вводимые буквы будут заглавными; если надо перейти на верхний регистр, например, для ввода заголовка, то нажимают клавишу <Caps Lock>; при ее повторном нажатии верхний регистр отменяется;

· клавиши малой цифровой клавиатуры, размещенные в правой части клавиатуры; иногда с их помощью удобнее вводить числа; они могут использоваться и для перемещения курсора – после нажатия на клавишу <Num Lock>;

· клавиши перемещения курсора, размещенные между первыми двумя группами клавиш;

· функциональные клавиши F1, F2, …, F12; в некоторых программах они используются как командные кнопки, т. е. для активизации событийных процедур;

· управляющие клавиши, используемые для переключения регистров, или для прерывания работы программы (клавиша <Pause/Break>), для перезагрузки компьютера (комбинация <Alt> + <Ctrl> + <Del>), для копирования в буфер обмена графического образа экрана (<Print Screen>) или же графического образа активного окна (<Alt> + <Print Screen>), для завершения ввода какой-либо команды или фрагмента информации (<Enter>) и для некоторых других целей.

Накопители на магнитных дисках используются для долговременного хранения файлов, содержащих разнообразную информацию – данные и программы. В отличие от ОП, дисковые запоминающие устройства считаются внешними, хотя обычно крепятся в корпусе системного блока.

Накопители на гибких магнитных дисках (НГМД) позволяют записывать и многократно перезаписывать файлы на дискеты, имеющие диаметр 3.5 дюйма и емкость 1.44 Мбайта. В последнее время для оперативного перенесения файлов вместо дискет применяются флэш-карты, конструктивно оформляемые в виде брелков. Они подключаются к USB-портам, причем в корпусе современного компьютера несколько USB-портов обычно выводятся на переднюю панель. Емкость флэш-карт увеличивается с каждым годом и для большинства моделей уже превысила 1 Гб. Поэтому можно считать, что накопители на гибких магнитных дисках (дискеты) доживают последние годы.

Накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД) – это винчестеры. Они позволяют записывать и перезаписывать файлы на пакет герметично закрытых дисков, вращающихся на общей оси. Каждый диск состоит из дорожек. Магнитные головки записи-чтения, не касаясь дисков, как бы летят над ними. Дорожки всех дисков винчестера, равноудаленные от оси, логически образуют цилиндр. Дорожки делятся на сектора, а сектора – на кластеры. Кластер – это минимальный объем дисковой памяти, выделяемый для записи файла. Объем кластера обычно от 4 до 32 Кб, а емкость всего винчестера теперь, как правило, превышает 40 Гб. Если файл не помещается в цепочку смежных кластеров (дальше место занято другим файлом), то он записывается в несколько цепочек кластеров. Для каждого кластера ОС запоминает на диске номер следующего кластера, занятого файлом. При первом сохранении файла (File/Сохранить как…) или при его закрытии номер первого кластера заносится в каталог. Если некорректно завершить работу программ (например, просто выключить компьютер из сети), то некоторые создаваемые программами файлы не будут отображены в каталоге диска, и на винчестере останутся «занятые» кластеры, на которые нет ссылок в каталогах файловой системы. Их освобождают с помощью служебной программы ScanDisk. Другая служебная программа (Defrag) периодически применяется, чтобы повысить эффективность использования диска. Путем перемещения содержимого кластеров эта программа добивается того, чтобы каждый файл размещался в одной цепочке смежных кластеров. Все это справедливо для файловых систем FAT-16 и FAT-32. В Windows NT/2000/XP, предлагается использовать файловую систему NTFS, в которой единой таблицы размещения файлов FAT (File Allocation Table) уже нет. NTFS – более сложная, по сравнению с FAT-32, файловая система, но у нее есть такие преимущества, как невозможность появления «ничейных» кластеров, способность к самовосстановлению, а также практически неограниченный размер тома и файла на нем (до 16 экзабайт; 1 экзабайт = 1000000 гигабайт; при использовании FAT32 можно отформатировать тома, объем которых не превышает 32 Гбайт). Кроме того, NTFS позволяет назначать права доступа к отдельным файлам. Однако если файл будет скопирован из раздела или тома NTFS в раздел или на том FAT, все права доступа и другие уникальные атрибуты, присущие NTFS, будут утрачены.

Накопители на лазерных дисках (CD ROM – Compact Disk Read-Only Memory) позволяют считывать информацию с компакт-дисков емкостью 700-800 Мбайт. Компакт-диск имеет дорожку в виде непрерывной спирали, на которой чередуются отражающие участки и не отражающие свет впадины. Подобно дискете, он вставляется в устройство CD ROM, после чего работа с ним не отличается от работы с данными на жестком диске или дискете, только перезапись информации невозможна. В промышленных условиях компакт-диски изготавливаются путем прессовки.

В последние годы широкое распространение получили перезаписывающие CD, а также DVD-приводы и соответствующие диски CD-RW и DVD-RW. Формат DVD был разработан для записи кинофильмов. На однослойном одностороннем DVD-диске помещается 4.7 Гб информации, т. е. двухчасовой фильм или любые другие файлы. На двухслойном или двустороннем и, тем более, на двустороннем двухслойном DVD-диске объем хранимых данных в 2-4 раза больше, причем DVD-приводы позволяют работать и с CD-дисками. CD и DVD-диски чрезвычайно удобны для периодического сохранения информации.

На CD и DVD - дисках теперь поставляется программное обеспечение, обучающие программы, музыка, видеофильмы, справочники, базы данных и т. п. Правда, чтобы иметь возможность использовать аудио и видеоинформацию, компьютер надо еще укомплектовать звуковой картой и аудиоколонками. Для ввода звуковой информации требуется также микрофон. Если компьютер оснастить еще ТВ-тюнером, то он в полном объеме выполняет и функции телевизора.

В совокупности комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих человеку общаться с компьютером через звук, видео, графику, т. е. в естественных для себя средах, называют средствами мультимедиа (multimedia – многосредовость). Звук и видео используются не только для развлечений, но и для пояснения формализованных данных.

5.2. Основные периферийные устройства, подключаемые к компьютеру

К числу периферийных устройств, чаще всего подключаемых к ПК, относятся принтеры, плоттеры, сканеры и дигитайзеры.

Принтеры различаются по способу печати (матричные, струйные, лазерные), формату бумаги (А4: 297 мм ´ 210 мм, А3: 420 мм ´ 297 мм), по скорости печати, цветности и разрешающей способности, по количеству встроенных шрифтов.

В матричных принтерах изображение символа формируется за счет удара иголок по бумаге через красящую ленту. Наиболее распространены 9-игольчатые матричные принтеры, реже встречаются 24-игольчатые. В зависимости от модели принтера и режима печати за 1 минуту печатаются 1-2 страницы. Самым быстрым является режим черновой однопроходовой печати – режим Draft. В других режимах (NLQ – Near-Letter-Quality, LQ – Letter-Quality, SLQ – Super-Letter-Quality) строка печатается за несколько проходов печатающей головки, и благодаря этому обеспечивается высокое качество. В набор встроенных шрифтов могут включаться roman (как у пишущей машинки, но мелкий), italic (курсив), bold-face (полужирный), expanded (растянутый), condenced (сжатый), courier (курьер), san serif (рубленый) и некоторые другие. Режимы работы и шрифты обычно могут переключаться как аппаратно, с помощью переключателей, так и программно. Матричные принтеры уже встречаются довольно редко, т. к. они дороже струйных и уступают им по качеству печати. Достоинством многих матричных принтеров является широкая каретка.

Струйные принтеры чрезвычайно удобны там, где объем печати не велик. Эти принтеры наиболее доступны по цене, предельно просты в эксплуатации, позволяют печатать в цвете, по скорости печати не уступают матричным, а по качеству приближаются к лазерным. Вместо иголок в их печатающей головке применяются тонкие трубки-сопла (от 12 до 64) для выбрасывания на бумагу мельчайших капелек красителя. Замена картриджа на новый, в том числе цветного на черный и наоборот производится моментально. Недостатком всех струйных принтеров можно считать малую емкость и дороговизну картриджей. Кроме того, в отличие от ксерокса и лазерных принтеров, краска наносится без прогревания и поэтому легче смазывается.

В лазерных принтерах применяется электрографический способ формирования изображений. Лазерный луч разряжает на поверхности электростатически заряженного барабана контуры изображения. После проявления изображения налипающим порошком тонера выполняется печать с закреплением тонера на бумаге путем его разогрева до плавления. Лазерные принтеры позволяют получить высокое качество и скорость печати. Разрешение достигает dpi, а скорость монохромной печати 10-15 стр./мин. Достоинством лазерного принтера является также экономное расходование тонера – картриджа хватает надолго даже при печати сотен страниц ежедневно. Широко распространены только лазерные принтеры формата А4 (297 мм ´ 210 мм). Лазерные принтеры формата А3 (420 мм ´ 297 мм) пока сравнительно дороги.

Плоттеры применяются для создания графических документов большого размера - обычно это форматы А2 (594 мм ´ 420 мм), А1 (840 мм ´ 594 мм), А0 (1188 мм ´ 840 мм). Применяются перьевые и, все чаще, струйные плоттеры. Струйные плоттеры по принципу работы аналогичны струйным принтерам. Они позволяют формировать как растровые, так и векторные изображения (см. раздел 3). Перьевые плоттеры (графопостроители) – это инструмент векторной графики. Закрасить (залить) тот или иной контур с помощью графопостроителя можно только путем штриховки. В графопостроителе по команде смены пера пишущий узел возвращает прежнее перо в его гнездо и захватывает другое перо из гнезда с соответствующим номером. Перья напоминают укороченные шариковые ручки разного цвета. Отрезки прямых проводятся путем перемещения пишущего узла с пером в точку, координаты которой (обычно в см) указаны в очередной команде. В большинстве современных графопостроителей пишущий узел перемещается только по оси X, а по оси Y одновременно протягивается в требуемом направлении лист бумаги.

Сканеры применяются для ввода изображения в компьютер с листа бумаги. Ввод выполняется с помощью программы, которая позволяет управлять сканером и создает файл в выбранном растровом графическом формате (см. раздел 3). Для сканирования карт больших размеров применяют сканирующие головки. Такая головка (ее стоимость обычно очень велика) закрепляется в пишущем узле графопостроителя вместо пера. Эта функция предусмотрена только в некоторых дорогих графопостроителях.

Файл, содержащий графический образ отсканированного документа, может быть подвергнут разным видам обработки, в зависимости от содержания документа. Если это просто картинка или фотография, то файл может быть обработан графическим редактором Adobe Photoshop или др. (изменение яркости, контрастности, выделение прямоугольного фрагмента, разворот изображения, ретушь, добавление других слоев с графическими объектами, надписями и т. п.) и напечатан. Если документ содержит текст, то используется одна из программ автоматического распознавания текста. Наиболее популярна программа ABBYY FineReader. Она получает на вход файл в растровом графическом формате (например, BMP, GIF, JPG), а на выходе создает файл в одном из текстовых форматов, например, в формате Word. Если же документ содержит чертеж, то используются программы полуавтоматической векторизации. Такие программы прослеживают в точечной матрице линии и формируют графический файл в векторном формате.

Дигитайзер (цифровой стол) выполняет функцию, обратную функции графопостроителя. Пользователь как-бы обводит с помощью копира или специального перекрестья линии чертежа (карты). При этом координаты точек каждой «снятой» линии фиксируются. Кроме того, программа, управляющая цифровым столом, обычно позволяет вводить с клавиатуры в виде примечаний надписи, типы и названия (идентификаторы) картографических объектов. Получаемый файл затем становится входным для специальных программ, работающих с картографическими объектами в геологии, геофизике, картографии и других предметных областях.

5.3. Компьютерные сети

Компьютерная (вычислительная) сеть – это совокупность компьютеров, объединенных с помощью средств связи в единую систему с целью совместного использования информационных ресурсов, технических и программных средств. Из этого определения ясны преимущества сети по сравнению с применением компьютеров, не связанных друг с другом.

Во-первых, на любом предприятии постоянно обновляются данные, требуемые многим службам. Если, например, плановый или финансовый отдел обновит в своих файлах таблицы, отображающие текущую финансовую ситуацию, а на компьютерах других отделов эти таблицы останутся в прежнем виде, то противоречивость данных может привести к противоречивости принимаемых решений. Чтобы избежать таких коллизий, основные данные предприятия хранят в базах данных, доступных через сетевые коммуникации многим сотрудникам. Таким образом, сотрудники, работая на своих ПК, получают доступ к общим информационным ресурсам предприятия, для хранения которых чаще всего выделяется специальный мощный компьютер, называемый файл-сервером. Если же принять во внимание тот факт, что сетевые коммуникации обычно не замыкаются в пределах предприятия, а через телефонные или волоконно-оптические линии связи соединяются с глобальными сетями, то реальностью наших дней стало коллективное использование обширных информационных ресурсов всем человечеством.

Во-вторых, через сеть многие сотрудники предприятия получают доступ к дорогостоящим техническим устройствам, таким как высокопроизводительный лазерный принтер формата A3 или струйный плоттер формата A0. Такие устройства обычно приобретают в единичных экземплярах и подсоединяют к одному из компьютеров в сети. Если такой компьютер специально предназначается для печати документов, то его называют сервером печати (Print Server). Иногда в сети специально выделяют компьютер, присоединенный к телефонному каналу и укомплектованный модемом или факс-модемом (назначение модема далее поясняется). Такой компьютер называют почтовым сервером или факс-сервером (serve – обслуживать).

В-третьих, на любом серьезном предприятии постоянно ведется обработка больших объемов данных с помощью многочисленных многофункциональных программ – приложений. Эти приложения при системном подходе к делу опираются на общие правила формализованного хранения данных (обычно в многочисленных взаимосвязанных таблицах баз данных) и общие методы поиска данных и манипулирования ими. Эти методы реализуются в виде программных процедур в рамках так называемых систем управления базами данных (СУБД). Относящиеся к СУБД процедуры используются всеми основными приложениями с помощью специально созданного для этих целей языка структурированных запросов SQL (Structured Query Language). Такие СУБД называют SQL-серверами. SQL-сервер – это не обслуживающий компьютер, а обслуживающий программный комплекс, не только предоставляющий другим программам данные, но и выполняющий их типовую обработку по SQL-запросам. СУБД в основном размещаются на файл-сервере. Тем самым общим ресурсом предприятия становятся не только основные данные, но и типовые программы обработки этих данных.

Итак, достоинством компьютерных сетей является коллективное использование информационных ресурсов, технических и программных средств многими пользователями. Рассмотрим теперь основные виды сетей и важнейшие понятия сетевых технологий.

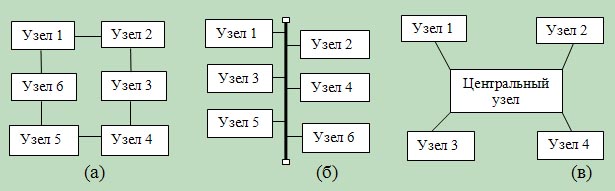

Простейшую сеть можно получить, связав группу компьютеров, на каждом из которых установлена ОС Windows (98, NT, ME, 2000 или XP). В каждый из этих компьютеров надо вставить сетевую карту (плату) и связать кабелем наружные разъемы сетевых карт. Такая сеть называется локальной одноранговой. Она может быть использована в масштабе отдела или малого предприятия. В качестве кабеля применяется витая пара, тонкий или толстый коаксиальный или волоконнооптический кабель. Данные по сети передаются по битам со скоростью 10 Мбит/сек или 100 Мбит/сек. Устройства (в основном это компьютеры), подключенные к передающей среде сети, называют узлами, а усредненную геометрическую схему соединения узлов называют топологией локальной вычислительной сети (ЛВС). Основные топологии ЛВС – кольцевая, шинная и звездообразная – схематически представлены на рис. 5.2. Пользователь компьютера, являющегося узлом ЛВС, при загрузке ОС вводит пароль и получает доступ к файлам, хранимым на других компьютерах, и к периферийным устройствам, подключенным к другим узлам.

Рис. 5.2. Основные топологии ЛВС: а - кольцевая, б - шинная, в - звездообразная

Взаимосвязь узлов сети определяется соглашениями – протоколами. Например, электрические характеристики сигналов, параметры разъемов и т. п. определяются протоколом физического уровня, а правила обмена данными между приложениями - протоколами логического уровня. Стандарты протоколов разрабатываются международными институтами и комитетами и принимаются Международной Организацией по Стандартизации (ISO – International Standard Organization).

На крупных предприятиях обычно используется не одноранговая сеть, а ЛВС с выделенным файл-сервером. В отличие от сервера, компьютеры в узлах такой сети называют еще рабочими станциями. Рабочие станции одного отдела или, например, размещенные на одном этаже здания, обычно соединяются со специальным коммутирующим устройством, называемым концентратором (HUB), а концентраторы соединяются с файл-сервером. В такой сети устанавливается сетевая ОС, например, Microsoft Windows NT Server, или какая-либо модификация ОС Unix, или ОС Novell NetWare. Сетевая ОС устанавливается на сервере, а на каждой рабочей станции, кроме Windows (98, NT, ME, 2000, XP) или другой несетевой ОС, размещается клиентская часть сетевой ОС. Если на файл-сервере устанавливается еще СУБД (например, MS SQL Server или Oracle), то эта СУБД работает под управлением сетевой ОС, причем на каждой рабочей станции размещается еще клиентская часть СУБД. Технологию работы в сети, где каждый пользователь-клиент с помощью СУБД имеет доступ к базам данных предприятия на сервере, называют технологией клиент/сервер.

Кроме локальных сетей, всемирное распространение получили глобальные сети, особенно Internet – разветвленная сеть, включающая в себя серверы, разбросанные по всему миру. Серверы имеют свои адреса и управляются специализированными программами. Они позволяют пересылать почту и файлы, производить поиск в базах данных и т. п. Для подключения к Internet требуется модем и канал связи, соединяющий ЛВС предприятия или личный компьютер пользователя с сервером провайдера – предприятия, предоставляющего информационные услуги Internet.

Модем необходим потому, что передаваемые сигналы, соответствующие битам информации, накладываются (модуляция) на синусоидальный сигнал несущей частоты. Благодаря этому по одному каналу могут передаваться данные многих абонентов на разных несущих частотах. Модем компьютера, принимающего информацию, обеспечивает демодуляцию сигнала, т. е. выделение из суммарного сигнала цепочек получаемых битов информации. Чаще всего используются модемы со скоростью передачи 56 Кбит/сек. Модемы, связывающие ЛВС со специальной выделенной линией связи, обеспечивают еще большую скорость передачи.

В качестве канала связи для соединения с провайдером может использоваться либо выделенная линия, либо обычный телефонный канал. Сценарий соединения выглядит так. Пользователь запускает программу-проводник, обеспечивающую навигацию в сети Internet, например, Microsoft Internet Explorer (Explorer – проводник) или Opera. В рабочем окне этой программы предусмотрена строка (поле) для указания сетевого адреса. Если пользователь ввел этот адрес, а его компьютер еще не соединен с узлом провайдера, то на экране появится диалоговое окно. В этом окне указывается телефон провайдера (в случае применения обычного телефонного канала связи), имя клиента и пароль. После этого происходит соединение, и можно пользоваться всеми видами сервиса Internet. Эффективнее и быстрее соединение происходит, если использовать специальные программы дозвона, например, VDialer. В настройках программы дозвона задают телефон провайдера, имя и пароль пользователя. Для полноты картины остается рассмотреть адресацию в Internet и виды предоставляемых информационных услуг.

В Internet каждому компьютеру присваивается уникальный сетевой адрес – IP-адрес (IP – Internetwork Protocol), имеющий длину 32 бита и состоящий из 4 частей по 8 битов. Каждая часть может принимать значения от 0 до 255 и отделяется от других частей точкой, например, 133.107.4.19. В четырех байтах IP-адреса записывается адрес сети и адрес компьютера в этой сети. В зависимости от масштаба сети под адрес компьютера в ней отводятся 3, 2 или 1 байт (сети классов A, B,C). Чем длиннее адрес компьютера (масштабнее сеть), тем меньше байтов отводится на адрес сети. Класс сети определяется по значению первого числа IP-адреса: класс A – от 0 до 127, класс B – от 128 до 191, класс C – от 192 до 223. В приведенном нами примере сеть относится к классу B, ее адрес - 133.107 , адрес компьютера – 4.19.

Для удобства запоминания каждому IP-адресу ставится в соответствие буквенно-цифровой адрес, называемый доменным. Пользователи Internet имеют дело именно с доменными адресами, которые преобразуются в IP-адреса специальными серверами имен. Доменный адрес состоит из двух частей, разделенных символом @:

<идентификатор пользователя>@<название домена>

Идентификатор пользователя и название домена могут состоять из сегментов, разделенных точками. В адресе допускается использование латинских букв, цифр и некоторых других символов. Например, www. bfh. ***** – адрес сервера Байкальского фондового дома (по-русски – БФД, Восточная Сибирь, Россия). Если надо указать адрес электронной почты – Россия, su – территория бывшего Советского Союза, uk – Великобритания и т. п. В США традиционно используется другая система: поддомен верхнего уровня состоит из трех букв, обозначающих тип организации-владельца. Например: com – коммерческие организации, gov – правительственные, edu – образовательные. Поддомен второго уровня в России обычно обозначает город или регион. Например: msk – Москва, irk – Иркутск, esib – Восточная Сибирь.

Итак, набрав адрес требуемого сервера в поле адреса программы-проводника, можно воспользоваться информационными услугами этого сервера. Большая часть серверов – это WWW-серверы всемирной информационной сети (World-Wide-Web – всемирная паутина). Такие серверы предоставляют информационные страницы (Web-страницы) с гипертекстом и графическим оформлением. Гипертекст отличается от обычного наличием ссылок на другие документы и возможностью немедленного переключения на них. Ссылка оформляется как выделенное шрифтом и цветом слово или понятие из нескольких слов, или же как выделенный рисунок. Ссылке соответствует адрес в сети. Поэтому документ, хранимый на каком-либо сервере в России (пусть это будет, например, информация для инвесторов на сервере Байкальского фондового дома) может ссылаться на документ, хранимый в США (например, на сервере Нью-Йоркской фондовой биржи). Таким образом, создатели Web-страниц имеют возможность ссылаться не только на множество страниц на своем же сервере, но и на множество страниц WWW, рассеянных по всему миру. Для переключения на другую Web-страницу надо просто щелкнуть мышью по выделенному тексту.

При создании страниц WWW используется специальный язык HTML (Hypertext Markup Language – язык разметки гипертекста). Неявно используя этот язык, HTML-документ можно подготовить с помощью приложений, входящих в состав MS Office (Word, Excel, PowerPoint – см. пункт меню Файл/Сохранить в формате HTML), но лучше воспользоваться специальным приложением FrontPage или Dreamweaver. HTML-документ может содержать, кроме текста и графики, звук и видео. Поскольку создание собственного сервера WWW является сложным и дорогостоящим, многие пользователи Internet размещают свои Web-страницы на уже существующих серверах.

Для того чтобы определить на каких серверах хранится представляющая интерес информация, обращаются к услугам поисковых серверов. Их информационные системы состоят из двух частей. Одна из этих частей (с ней работает пользователь) осуществляет поиск в своем справочнике (индексе) Web-страниц. Другая часть – это сложная программа, которая постоянно связывается с WWW-серверами во всем мире, анализирует содержимое их Web-страниц, пополняя индекс. Эта часть системы называется crawler –«ползун». К числу популярных поисковых серверов, относится AltaVista, поддерживающая индексирование и поиск документов на русском языке и выполняющая два варианта поиска: простой и сложный (расширенный). Простой поиск эффективен только применительно к редким терминам. Сложный поиск поддерживает такие критерии отбора, как логические операции над ключевыми словами, поиск целых фраз, поиск документов только на определенных серверах или доменах и др. При обращении к ресурсам Internet обычно указывают их URL-адрес. URL – это унифицированный указатель ресурсов (Uniform Resource Locator). Так, для сервера AltaVista URL имеет вид http://www. . Здесь http:// указывает на протокол, используемый при адресации, а www. задает доменное имя (сетевой адрес) сервера. В России получили признание поисковые серверы Rambler (www. *****) и Яndex (www. *****). На последнем широкие возможности предоставляет страница расширенного поиска (www. *****/advanced. html).

Чрезвычайно важна для многих пользователей почтовая служба Internet. Почтовые услуги предоставляют как специализированные почтовые серверы, так и большинство провайдеров. В настоящее время бесплатные почтовые ящики практически неограниченных размеров предоставляют информационные порталы *****, *****, ***** и др. При регистрации новый пользователь назначает себе имя и пароль. Для него резервируются сетевой адрес и каталоги на сервере: Входящие – каталог для принятых писем, Отправленные – каталог для хранения отправленных писем, Написать письмо – для подготовки и отправки писем и др. Письмо можно подготовить заранее текстовым редактором и скопировать его в буфер обмена, затем c помощью программы Internet Explorer открыть Web-страницу почтового сервера, указать свое имя и пароль, выбрать страницу Написать письмо, скопировать из буфера обмена письмо, указать в поле адреса сетевой адрес получателя и нажать кнопку Отправить. В качестве приложения к письму можно прикрепить один или несколько файлов (кнопка Прикрепить). Для просмотра поступивших писем надо выбрать страницу Входящие. В комплексе приложений Microsoft Office работу с почтой упрощает программа OutLook. Часто используют и программу The Bat.

Электронная почта предназначена, прежде всего, для обмена текстовой информацией, хотя к письму всегда можно прикрепить различные файлы, в том числе и графические документы при некоторых ограничениях (обычно это первые мегабайты) на их размеры. Многие пользователи заинтересованы в получении из Internet программного обеспечения, музыки и других файлов большого размера. Информацию в виде файлов, предназначенных для открытого доступа, предоставляют FTP-серверы. Чтобы обеспечить перемещение файлов между различными операционными системами, встречающимися в узлах Internet, используется протокол FTP (File Transfer Protocol). Для копирования файлов с FTP-серверов удобно использовать операционную оболочку FAR, которую поясним в следующем разделе. Здесь лишь заметим, что при использовании FAR работа с каталогами и файлами на FTP-сервере ничем не отличается от работы с каталогами и файлами на жестком диске своего компьютера. Для “выкачивания” c серверов файлов большого размера удобно использовать специальные программы типа NetVampire и ReGet, которые обеспечивают продолжение копирования файла в случае сбоя или разрыва связи с точки разрыва, а не начинают процесс сначала.

Кроме рассмотренных информационных услуг, глобальная сеть Internet предоставляет и некоторые другие возможности: телеконференции, рассылка новостей, общение в оперативном режиме с помощью сервера ICQ, электронные магазины и др.

Некоторые технологии Internet (HTML-документы и др.) оказались настолько удобными, что стали применяться в локальных сетях вместе с соответствующими протоколами. Такие информационные технологии в локальных сетях получили название Intranet-технологий. Особенно большой эффект в масштабе крупной организации дает интеграция технологии клиент/сервер с Intranet-технологией. Первая из них обеспечивает формализованное хранение и обработку больших объемов данных, а вторая – доступность и обзорность информации высоких уровней обобщения, т. е. информации, используемой для принятия решений. Сочетание этих двух технологий обычно предусматривает автоматическое программное обновление HTML-страниц при изменении на SQL-сервере отражаемой ими информации.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |