Основными источниками общегосударственных финансов были платежи предприятий в форме налога с оборота и отчислений то прибылей (до 70% прибылей). Подоходний налог с населения составлял менее 10% доходной части бюджета. Финансирование народного хозяйства осуществлялось целиком за счет бюджета.

За годы экономических реформ произошли существенные изменения в бюджетной политике РФ. С самого начала реформирования бюджета стали проявляться тенденции к увеличению прямых налогов, уменьшению расходов на финансирование народного хозяйства, повышению затрат на содержание государственного аппарата. В 1993 году дефицит федерального бюджета составил 7% ВНП, внутренний государственный долг – 35,5 трлн. рублей или 21,8% ВНП. Расходы на обслуживание внутреннего долга составили 1032 млрд. рублей или 30% расходов бюджета на финансирование народного хозяйства.

С самого начала реформирования государственных финансов возникли серьезные проблемы и противоречия в бюджетном регулировании макроэкономики. В первую очередь они коснулись организации бюджетной работы. Бюджеты 1992, 1993, 2000, 2001 гг. были приняты в декабре, бюджет 1998 г. в феврале 1998г., бюджет 1999 г. в феврале 1999 г. Это произошло из–за запоздалой подготовки бюджетов, отсутствие научно поставленного прогнозирования.

О недоработанности бюджета свидетельствовало то, что расходы в нем делились на «защищенные» (обеспеченные ресурсами) и «не защищенные» (выполнение зависело от возможного поступления дополнительных доходов). Только бюджет 1995 года был принят в начале года на основе проектов «Прогноза социально – экономического развития РФ на 1995 год».

Серьезным противоречиям бюджетной политики являлось расхождение между процессами стабилизации денежного обращения и стабилизации всей макроэкономики. Так, в «Прогнозе социально – экономического развития РФ на 1995 год» была поставлена цель: сделать этот год – годом стабилизации экономики. Главной целью была избрана стабилизация денежного обращения – снижение инфляции к концу года до 1 – 3%. Однако одностороннее уменьшение инфляции ведет к свертыванию производства и соответственно к увеличению безработицы, что и произошло в действительности.

В основу бюджетной политики на1995 –1997гг. было заложено глубокое и не разрешимое противоречие.

С одной стороны в соответствии с монетаристской концепцией ставилась цель снизить предложение денег и проводить рестриктивную бюджетную политику. Эта политика сопровождается жесткими кредитными мерами: прекращается централизованное распределение кредитов; практика списания задолженностей; не предоставляются бюджетные ссуды отраслям хозяйства на льготных условиях и т. д.

С другой стороны, ставилась задача в 1996 году добиться приостановки кризиса. Но в его основе лежит структурный кризис, который невозможно преодолеть за короткий срок и для выхода из которого требуются огромные затраты государственных денежных средств.

Только бюджет 2000г. был выполнен полностью и то из–за высоких цен на энергоносители.

ТЕМА : «НАЛОГИ».

1) Сущность налогов.

2) Виды налогов.

1. С появлением неравенства, делении общества на классы и социальные группы появилась необходимость в органе или системе органов, которые будут защищать имущество и экономическую власть богатых над всеми остальными. Так появилось государство. Государство, в свою очередь, выполняя определенные функции, имеет государственный аппарат, который нуждается в финансах. Для обеспечения государственного аппарата финансами были придуманы налоги.

Налоги – это безвозмездное изъятие денежных средств с физических и юридических лиц, в пользу государства для выполнения его функций.

Долгое время государство нуждалось в финансах для того, чтобы вести войны, подавлять внутренние восстания.

Со второй половины XX в. значительно увеличилась роль государства в экономике. Для того, чтобы осуществлять макроэкономическую политику необходимы значительные финансовые поступления. Важнейшее место, среди источников поступлений в государственный бюджет, занимают налоги. На их долю приходится до 90% всех поступлений в бюджеты промышленно-развитых государств.

2. Существуют прямые и косвенные налоги.

Наиболее важной разновидностью прямых налогов является подоходний налог. Он включает в себя налог на доходы физических лиц, а так же налог на прибыли корпораций.

Производственные объединения, предприятия, собственники капитала уплачивают налог на основании предъявленных ими деклараций.

Налоговая декларация – это заявление налогоплательщика о размерах его доходов.

Налоги с лиц наемного труда взимаются при выплате им зарплаты.

Взимание подоходнего налога начинается с определенного минимума (необлагаемый минимум).

По мере увеличения номинальных доходов расширяется база подоходнего налогообложения.

Нормой налогообложения является налоговая ставка. Налоговая ставка – размер налога на единицу обложения.

Виды налоговых ставок:

1) В том случае, если устанавливается единый процент уплаты налогов, независимо от размеров дохода – пропорциональная ставка.

2) В тех случаях, когда ставки возрастают с увеличением доходов – прогрессивная ставка.

3) Твердая ставка – устанавливается на единицу объекта, независимо от его стоимости.

Важное место в системе налогообложения занимает налог с корпораций. Он взимается с чистой прибыли и производится в большинстве стран по пропорциональным ставкам.

История налогообложения знает налог на сверх прибыль, которым облагается часть прибыли сверх определенных размеров. Такая мера носит чрезвычайный характер и применяется во время войны или во время серьезных экономических потрясений.

К разряду подоходних налогов так же относятся:

А) Имущественный налог – взимается со стоимости имущества (земля, здания, строения) и выплачивается как физическими, так и юридическими лицами.

Б) Налог на сделки с капиталом – взимается с доходов от фондовых операций, купли – продажи ценных бумаг.

Помимо подоходних налогов существуют косвенные налоги. Косвенные налоги – надбавки к цене соответствующих товаров или услуг. Плательщиками этих налогов становятся в конечном счете потребители этих налогов.

Существуют три главные разновидности косвенных налогов:

1) Акцизы – надбавки к цене товаров или тарифа на услуги. В зависимости от особенности той или иной страны акцизами облагаются самые различные товары массового потребления, а так же услуги транспорта, связи, коммунального обслуживания и т. д.

В настоящее время получил распространение вид акциза, получивший название налога на добавленную стоимость ( НДС) . Налогом облагается не вся выручка от реализации данного товара, а только стоимость, добавленная на данном этапе производственной деятельности.

2) Фискальный монопольный налог – налог на те товары, производство которых является монополией государства ( спиртные напитки, табачные изделия, соль, и т. п).

3) Таможенные пошлины – налоги, взимаемые при перевозки товаров через государственную границу. Налогом облагаются импортные товары. Посредством механизма таможенных пошлин государство может весьма эффективно ограничивать импорт тех или иных товаров, защищая свой внутренний рынок от иностранной конкуренции.

ТЕМА: « МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

1) Всемирная торговля.

2) Мировая валютная система.

3) Международная миграция капитала.

4) Международная миграция рабочей силы.

1. Мировое хозяйство строится на международном разделении труда.

Международное разделение труда – это специализация разных стран на изготовлении каких – либо товаров.

Международное разделение труда постоянно усугубляется и это делает необходимым регулярный обмен товарами между странами.

Благодаря этому развивается и усугубляется специфическая форма экономических отношений – всемирная торговля.

Ввозимые в страну изделия образуют импорт, а вывозимые – экспорт.

Сумма импорта и экспорта каждого государства составляет ее внешнеторговый оборот.

Разница между совокупным импортом и экспортом в течении какого – либо промежутка времени называется сальдо торгового баланса..

Сальдо считается активным (положительным) если страна вывозит по стоимости больше продуктов, чем ввозит, а пассивным (отрицательным) если импорт превышает экспорт.

Объем внешней торговли каждого государства определяется в натуральных и стоимостных показателях.

Поскольку национальное хозяйство всех стран зависит от внешней торговли, затрагивая интересы различных слоев населения, то государство в законодательном порядке устанавливает определенные правила и условия внешнеторговой политики. Исторически сложились два противоположных вида такой политики:

Протекционизм – такая система ограничений импорта, когда вводятся высокие таможенные пошлины, запрещается ввоз определенных продуктов, количественно регламентируется импорт, а так же другие меры препятствующие конкуренции иностранных изделий с местным производством.

Свобода торговли – внешнеторговая политика, при которой таможенные органы выполняют только регистрационные функции. Они не взимают импортных и экспортных пошлин, не устанавливают какие – либо количественные и иные ограничения на внешнеторговый оборот. Такая политика выгодна только высокоразвитым странам.

Часто государства идут на торговые соглашения о принципе наибольшего благоприятствования. Каждая из договаривающихся сторон обязуется предоставить своему партнеру определенные права и льготы.

Сильные в экономическом отношении государства не редко проводят наступательную торговую политику, применяя протекционизм, взламывая таможенные барьеры, проводя товарный и валютный демпинг.

Товарный демпинг – вывоз продукции из страны за границу по ценам, значительно более низким, чем цены внутри данной страны или на мировом рынке для устранения конкурентов.

Валютный демпинг – вывоз изделий по ценам ниже мировых из стран с обесцененными деньгами в государства с более твердой или менее обесцененной валютой.

2. Развитие товарооборота между странами зависит от состояния мировой валютной системы.

Мировая валютная система – форма организации международных денежных расчетов.

В начале XX в. эта система достигла высшей ступени развития. Золото – выполняла все функции денег.

В ведущих странах мира утвердился золотой стандарт, где золото играла роль всеобщего эквивалента. В обращении использовались золотые монеты, а так же бумажно - денежные знаки, разменные на драгоценный метал. Валютная система имела устойчивый характер. Однако после мирового экономического кризиса 19гг. все страны, где был золотой стандарт перешли к бумажно – денежному обращению. С 1971г прекратился обмен главных валют на золото и в международных расчетах. Международная валютная система стала действовать без единой основы – золота. В настоящее время применяется «плавающие» курсы валют, которые определяются ежедневно на биржах под воздействием спроса и предложения на ту или иную валюту.

В итоге мировая валютная система стала нестабильным и слабым звеном современного всемирного хозяйства, отражающим его экономические и политические противоречия

3. Одной из основных форм экономических отношений во всемирном хозяйстве является международная миграция капитала.

Международная миграция капитала – помещение за границей средств, приносящих их собственнику доход.

Миграция (вывоз) капитала происходит тогда, когда он может быть помещен в другом государстве с большей нормой прибыли, чем в своей стране.

Причины вывоза капитала: а) перенакопление капитала в регионе из которого он вывозится; б) несовпадение спроса на капитал и его предложения в различных звеньях всемирного хозяйства.; в) наличие в государствах, куда экспортируется капитал, более дешевого сырья и рабочей силы ; г) интернационализация производства.

Средства вывозят частные собственники и государства. При этом используется 2 основные формы экспорта капитала:

1) Предпринимательская и 2) ссудная.

Вывоз предпринимательского капитала означает создание на территории других стран предприятий, затраты на которые несут иностранные собственники. Различают прямые и портфельные инвестиции.

Прямые инвестиции фактически обеспечивают полный контроль над объектами зарубежных капиталовложений. Возникшие предприятия являются филиалами (дочерними предприятиями) расположенный в другой стране «материнской» фирмы, которая образует центр международного производственного объединения.

Портфельные инвестиции называется приобретение акций иностранных предприятий в размерах, не обеспечивающих право собственности или контроля над ними.

Экспорт ссудного капитала – основа современной системы международного кредита, финансовый источник развития многих стран. Международный кредит делится на долгосрочный (10 лет), и среднесрочный (2 – 3 года), краткосрочный (от 3-х месяцев до 1 года).

Основные формы: банковские займы и коммерческий кредит. Международный кредит имеет важные экономические последствия. Он выравнивает степень развитости капиталистических государств. Международный кредит имеет и отрицательные последствия: развивающиеся страны набрали кредитов, а отдать не смогли. Образовался огромный внешний долг, который многие государства не в состоянии погасить.

4. Важную роль во всемирных экономических отношениях играет международная миграция рабочей силы – перемещение масс трудящихся из своих стран в другие в поисках работы.

Несмотря на наличие повсеместной безработицы, предприниматели западноевропейских и североамериканских государств широко используют рабочих прибывших из регионов с менее высоким уровнем развития и более дешевой рабочей силой. Они используются на тяжелых, опасных работах, трудятся больше и дольше и меньше требуют. В случае необходимости их легко уволить. И, тем не менее, они получают зарплату большую, нежели у себя на родине.

Использовать иностранную рабочую силу выгодно, т. к. повышается норма прибыли за счет более низкой оплаты труда самих иммигрантов, а так же из-за возникающей в связи с этим тенденции к понижению зарплаты.

Возникают даже конфликты между местными рабочими и иностранцами.

Постоянно идет процесс «утечки мозгов» – переезд высококвалифицированных работников из одних стран в другие. В основном ученые направляются “ за океан ” в США.

Тема: «Классический механизм» макроэкономического регулирования».

1. Существо макроэкономического регулирования.

2. Рыночный механизм саморегулирования.

3. Распределение доходов в либеральной рыночной экономике.

1. Национальное хозяйство нуждается в управлении. Объектом управления являются три макроэкономические структуры, на которых держится вся рыночная макроэкономика.

Совокупный спрос - это сумма денег, которую члены общества готовы затратить на покупку товаров и услуг, чтобы удовлетворить все потребности.

Объём совокупного спроса зависит от ряда факторов:

1) уровня цен;

2) величины доходов населения;

3) распределения доходов на потребление (текущий спрос) и накопление (спрос, отложенный на будущее);

4) налогов (части доходов, отданных государству);

5) государственных закупок (спрос государства);

6) предложения денег со стороны кредитных учреждений.

Совокупное предложение - сумма цен товаров и услуг, которые их производители реализуют всем покупателям.

Объём совокупного предложения определяется следующими факторами:

1) уровень рыночных цен;

2) потенциально возможным объёмом производства в стране;

3) уровнем издержек производства продукции;

4) коммерческой выгодой её выпуска.

Совокупное производство - все выды хозяйства нации, выпускающие товары и услуги.

Все объекты управления внутренне взаимосвязаны друг с другом. Между ними устанавливаются прямые связи:

А) совокупный спрос и совокупное предложение образуют в их единстве национальный рынок;

Б) производство непосредственно предопределяет суммарное предложение.

Существуют также косвенные связи: совокупный спрос воздействует на суммарное предложение, а через него на всё производство.

Существуют сквозные взаимосвязи. Структура совокупного спроса воздействует на состав совокупного предложения и тем самым влияет на структуру национального производства.

Действует и обратная связь: структура производства во многом обуславливает структуру предложения и через рынок предопределяет всё разнообразие покупательского спроса.

Между объектами управления существуют необходимые объёмные соотношения. При нарушении таких соотношений возникает макроэкономическое неравновесие (кризисы перепроизводства или недопроизводства материальных благ и услуг).

Каково главное условие нормального развития макроэкономики?

Таким условием является соблюдение народохозяйственной пропорциональности. Во-первых, равенство объёмов суммарных величин спроса, предложения и производства нации; во-вторых, соответствия друг другу структур этих макроэкономических объектов. Эти два положения есть суть закона пропорционального развития макроэкономики. Нарушение закона пропорционального развития макроэкономики проявляется в различных видах макроэкономического неравновесия:

А) структурных кризисах (несоответствия элементарного состава совокупного спроса и совокупного предложения);

Б) экономических кризисах перепроизводства и недопроизводства;

В) массовой безработице;

Г) инфляции.

Для постоянного поддержания общей сбалансированности народного хозяйства нужен какой-то регулятор всей макроэкономики.

Макроэкономический регулятор - это общественный способ организации и регулирования национального хозяйства.

Функции регулятора:

1) объединяет всё хозяйство нации в единую систему;

2) направляет производственную деятельность всех низовых звеньев экономики;

3) распределяет труд и средства производства по отраслям и видам производства в соответствии с общественными потребностями;

4) стимулирует высокоэффективное хозяйствование.

Регулятор макроэкономики начинает действовать при определённых объективных предпосылках - в условиях единого национального хозяйства. Впервые такие условия слздало развитое товарное производство и всеохватывающий рынок. На этом плацдарме стал функционировать исходный тип хозяйственного механизма - рыночный.

2. В условиях товарно-рыночного хозяйства специфической формой согласования хозяйственных пропорций служит меновая стоимость продуктов. Поэтому в рыночной экономике закон пропорционального развития народного хозяйства выступает как закон равновесия макроэкономического спроса и макроэкономического предложения. Такой закон стал действовать в полной мере в условиях классического капитализма, когда господствовала свободная конкуренция (18-19 вв.).

Впервые этот механизм теоретически изучил А. Смит. В книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» он выдвинул три фундаментальных положения о механизме рыночного регулирования:

1) о «невмешательстве государства» в регулировании рыночной экономики: «laissez faire» («пусть всё идёт своим чередом»). Смит определил виды государственных расходов: на оборону страны; на отправление правосудия; на некоторые общественные работы и общественные учреждения. В государственных расходах не указаны затраты на развитие производства и управление экономикой. Но если государство не является макрорегулятором то, что является им?

2) о «невидимой руке», которая как бы «подталкивает» всех частных производителей товаров и услуг к действиям на благо общества. «Невидимой рукой» является рынок. Каждый товаропроизводитель, стремясь удовлетворить какой-то конкретный платёжеспособный спрос, тем самым материально заинтерисовывается в общем деле удовлетворения совокупных потребностей общества.

3) о «механизме рыночного саморегулирования». Этот механизм ввёл прямые и обратные экономические связи между товарным производством (предложением товаров) и рыночным спросом. Прямая связь - производство предопределяет спрос. Предприниматели самостоятельно решают проблему спроса - что, как и для кого производить? Однако в условиях классического капитализма единоличные производители действуют вслепую, не зная реальных запросов покупателей. Поэтому стихийно складывающаяся связь между производством и спросом может часто давать сбои, не достигая прямо поставленной цели. Товаропроизводителей выручает обратная связь идущая от рынка к производству. Такой связью служит система рыночных цен, постоянно посылающая сигналы-информацию о соотношении спроса и предложения. Эта информация позволяет вносить поправки в производственные действия предпринимателей – они переключаются на выпуск таких товаров, которые пользуются повышенным спросом и являются более выгодными.

Но А. Смит не ответил на важный вопрос: как обеспечивается равенство объёмов спроса и предложения в масштабах страны? Эту проблему попытался решить французский экономист . Он сформулировал «закон рынка», согласно которому рыночный обмен товара на товар устанавливает равновесие предложения и спроса («предложение порождает свой собственный спрос»).

Но «закон Сея» верен только для бартерной торговли. Когда существует обращение Т-Д-Т автоматически не устанавливается равенство объёмов предложения и спроса. Свободные деньги могут обращаться в сбережения. Они и подрывают равенство предложения и спроса.

Неоклассики попытались «спасти» «закон рынка» Сея: население с выгодой для себя обращает сбережения в инвестиции. Люди знают, что на денежном рынке, сбережения, за определённый банковский процент, преобразуются в производственные капиталовложения. Ставка процента «следит» за тем, чтобы сделать выгодным обращение сбереженных денег в инвестиции. Уровень процента саморегулирует и уравновешивает объёмы сбережений и объёмы инвестиций.

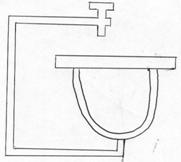

Ванна: объём «воды» (запас) соответствует объёму выпускаемой продукции и занятости рабочей силы. Сливная труба (Сб), изображает поток сбережений населения, кран изображает ставку процента (Пц), которая соединяет поток сбережений и поток инвестиций (И) пополняющий ванну.

«Закон рынка» обеспечивает: равенство объёмов предложения и спроса (невозможность кризисов); сбалансированность величин сбережений и инвестиций и полную занятость рабочей силы (безработица исключена).

Так чисто теоретически неоклассики решили проблему достижения стабильного (пропорционального) развития рыночной экономики.

3. Неоклассики задались ещё одной проблемой: способен ли рынок обеспечить социальную стабильность общества, связанную с распределением доходов? По каким принципам должен распределяться совокупный доход общества среди всех граждан? По этому вопросу высказываются две прямо противоположные точки зрения:

1) Сторонники религиозных, этических, социалистических концепций говорят, что распределение всего дохода общества должно основываться на принципах равенства и справедливости.

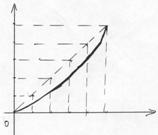

График демонстрирует абсолютное равенство в распределении дохода в обществе. Любой данный процент семей получает соответствующую долю дохода (20% семей имеют 20% дохода, 40% семей – 40% дохода и т. д.). Такое распределение теоретически предопределяет социальную стабильность общества.

2) Сторонники либеральной рыночной экономики исповедуют диаметрально противоположные взгляды. Распределение дохода в обществе не может и не должно строиться на принципах равенства и справедливости. Рыночная система – это такой хозяйственный механизм, который не может обладать какой-либо «совестью», он не является носителем моральных норм.

Принципы распределения дохода в обществе в классической и неоклассической модели либеральной рыночной экономике:

А) Распределение богатства должно учитывать неравенство способностей людей. Люди занимаются либо наукой, медициной, юриспруденцией, либо физической работой, спортом, либо музыкой, искусством.

Б) Каждый человек, владеющий каким-то фактором производством, должен получить доход, равный вкладу своего фактора.

В) Либеральная рыночная экономика базируется на безраздельном господстве частной собственности, которая допускает высокую степень неравенства доходов. Существует сильная взаимозависимость между масштабами частной собственности и масштабом свобод: «…частная собственность даёт богатым большую степень свободы» (М. Аллэ). «Богатство порождает богатство». В 1983 г. в США 10% семей получавшие доход свыше $50 тыс. в год владели 72% всех акций, 86% необлагаемых налогом облигаций, 70% облагаемых налогом акций, 50% всего недвижимого имущества.

Г) Распределение доходов должно стимулировать увеличение производства и рост его эффективности. Если одинаково вознаграждать и тех, кто даёт высокую выработку, и тех кто ленится и даёт мало продукции, то это уменьшит стремление людей борльше зарабатывать за счёт улучшения производственных показателей.

Д) В условиях свободной конкуренции естественным является неравенство полученных доходов. Высокими будут доходы у тех, кто преуспел в рыночном соперничестве, и, напротив, тех, кто потерпел неудачу, может ждать разорение.

Из этого следует, что равенство доходов несовместимо с рыночной системой.

Неравенство в распределении доходов изображается кривой Лоренца (40% семей получает 20% дохода, 60% семей – 40% всего дохода и т. д.). На основе данных кривой Лоренца определяется так называемый децильный (decem – десять) коэффициент. Этот коэффициент показывает, во сколько раз 10% самых богатых семей превосходят, по уровню дохода, 10% самых бедных.

Для либеральной рыночной экономики характерна тенденция к усилению неравенства в распределении общественного дохода между гражданами. По мере увеличения богатства общества углубляется социальная дифференциация населения. Это приводит к тому, что значительная часть населения опускается ниже официально признанной черты бедности. Это не случайно. При идеальном распределении общественного богатства оно должно доставаться только собственникам факторов производства: труда, капитала, земли.

Остаётся без ответа вопрос: какие средства к жизни должны получить многочисленные члены общества, которые лишены производственных факторов (пожилые, инвалиды, дети и т. д.), а также безработные. Все они не участвуют в создании общественного блага, а поэтому выходит не могут претендовать на свою долю в общем пироге. Им приходится уповать на частную благотворительность.

Ориентация экономических реформ в России на создание «либеральной» рыночной экономики дало явно отрицательный результат. За гг. существенно усилилась дифференциация населения по доходам и материальной обеспеченности. Отношение доходов 10% наиболее обеспеченного населения к концу 1992 г. достигло 14-15 раз, против 4,5 раза в 1991 г. Вместе с тем признано, что достижение децильного коэффициента 10:1 служит показателем социального неблагополучия.

Тема: «Кейнсианская модель регулирования макроэкономики».

1.Крах модели рыночного саморегулирования.

2. Кейнсианская революция в теории.

3. Распределение доходов в социально ориентированной экономике.

1. Классическая модель саморегулирующей рыночной системы не выдержала сурового испытания на практике. Это подтвердил мировой кризис на Западе в гг. Выпуск продукции в промышленности уменьшился на 46%. Безработица охватила 26 млн. человек. Реальные доходы населения снизились на 60%.

На фоне развалин мирового хозяйства для всех стала очевидной полная несостоятельность многих положений классической и неоклассической экономической теорий. Стало очевидно, что стихийная рыночная экономика уже не способна обеспечить прочное равновесие совокупного предложения и совокупного спроса.

Рыночная система не в состоянии избавить общество от кризисов и безработицы. Одновременно было опровергнуто предположение о том, что в рыночной экономике действует «чистая, совершенная конкуренция». Произошло широкое распространение естественных, легальных и иных монополий, развитие монополистической конкуренции.

Оказалось несостоятельным утверждение, что норма процента якобы автоматически поддерживает общую сбалансированность потока денежных сбережений и потока инвестиций («кран» в «ванной»). На самом деле ставка процента не способна соединить в единый поток сбережения населения и капиталовложения в производство:

А) обладатели сбережений и инвесторы имеют разные планы и мотивы действий;

Б) в домашних хозяйствах свободные денежные средства идут не на инвестиции, а расходуются на разнообразные нужды семьи (для крупных покупок, запас денег на непредвиденные случаи, платежи по страхованию жизни, имущества, на образование детей и т. д.);

В) инвесторами выступают как домашние хозяйства, так и банки. Величина их инвестиций зависит не только от нормы процента, но и от нормы прибыли, а также от фазы делового цикла (спада или подъёма).

Опровергнутым оказался тезис о том, что система рыночных цен способна как бы автоматически обеспечивать обратное воздействие на производства товаров и тем самым выравнивать объёмы макроспроса и макропредложения. В действительности же обратная связь перестала эффективно действовать. Она хорошо срабатывала при золотом стандарте. Но в ходе мирового экономического кризиса гг. золотой стандарт был отменён.

Что касается рыночного механизма цен, то его подорвало господство монополий. Появилась необходимость создавать новый механизм выравнивания совокупных величин спроса и предложения. Стало очевидно, что макроэкономика не способна успешно развиваться без всякого вмешательства государства, при содействии лишь «невидимой руки». Настало время подыскивать новый макроэкономический регулятор.

2. В 30-е гг. 20 в. Был осуществлён революционный переход к совершенно новой модели регулирования национальной экономики, призванный спасти господствующую социально-экономическую систему от потрясений. Английский экономист Джон Кейнс стал «спасителем капитализма». Он создал новую парадигму (пример, образец), то есть теорию и модели постановки проблем, ставших образцом решения макроэкономических задач. Эта парадигма положила начало макроэкономике и новому макроэкономическому регулятору. Её исходный принцип состоял в следующем: была признана ведущая роль государства в регулировании национального хозяйства. Речь идёт о государстве не как о политическом институте, а о государстве как экономическом институте, хозяйствующем субъекте.

Отличия государственного регулятора от рыночного:

|

Рыночный регулятор |

Государственный регулятор |

|

1. Хозяйственные решения (что, как и для кого производить) принимаются на уровне микроэкономики и в интересах фирм и домашних хозяйств. |

1. Управленческие решения принимаются на макроуровне и учитывают общенациональные цели и интересы. |

|

2. Управляющее воздействие оказываются на «горизонтальные» (партнёрские) экономические связи между фирмами и домашними хозяйствами. |

2. Управление национальным хозяйством строится «по вертикали» (сверху вниз: от государства к фирмам и домашним хозяйствам). |

|

3. Регулирование хозяйственных связей базируется только на договорных началах и материальных интересах. |

3. Иерархические связи (в порядке подчинения низшего звена экономики высшему) часто строятся на внеэкономическом принуждении (налоги, платежи, сборы и т. д.). |

Существо кейнсианской революции состоит так же в принципе «эффективного спроса». Д. Кейнс в труде «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.) поставил задачу исследовать причины спадов производства, безработицы. Эти причины он увидел в недостаточности покупательского спроса на предметы личного потребления и на средства производства. Такая недостаточность обусловлена тем, что по мере роста доходов снижаются темпы увеличения спроса на полезные блага – усиливается «стремление к сбережениям».

«Основной психологический закон… состоит в том, что люди склонны, как правило, увеличивать потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растёт доход». (Д. Кейнс).

Одновременно предприниматели предъявляют недостаточный спрос на средства производства, поскольку снижается прибыльность производства и бизнесмены проявляют склонность терять веру в будущие доходы. Деньги не вкладываются в производство, а даются в ссуду, где более высокая и устойчивая норма процента, чем норма прибыли. Центральная задача государства – обеспечивать высокий объём «эффективного спроса», ведущую к росту доходов.

Нужно развивать два вида спроса:

А) Спрос населения на предметы потребления;

Б) Спрос предпринимателей на инвестиционные товары (средства производства).

Результат – увеличение занятости, рост благосостояния населения, рост прибылей фирм.

Важнейшим принципом кейнсианской парадигмы является то, что впервые на государство стали возлагать экономические функции. Они связаны с обеспечением эффективного спроса на инвестиции в национальное хозяйство и государственных расходов на другие социально-экономические цели. Для расширения спроса государство провело огосударствление значительной части национальной экономики (государственный сектор экономики). Государство стало владельцем многих новейших отраслей экономики (добыча угля, производство электроэнергии, транспорт и т. д.) и учреждений социальной сферы.

Правительства организовали разработку рекомендательных планов и программ социально-экономического развития и, создав большой, устойчивый государственный рынок, привлекли крупный бизнес к выполнению своих заказов, приносивших высокие прибыли.

Кейнсианство впервые раскрыло структуру макроэкономического спроса. В западной экономической литературе макроспрос рассматривается как планируемые расходы. Они представляют собой сумму, которую государство, домашние хозяйства и фирмы планируют истратить на товары и услуги. Расходы внутри страны: Σ=C+I+G, где C - величина потребления, I - инвестиции, G - государственные закупки. Чтобы расшифровать государственные расходы, их выражают через показатели дохода и налогов государства на доходы населения. При этом определяется так называемая функция потребления: C=Y-T. Из этой формулы вытекает, что потребление зависит от располагаемого дохода. Располагаемый доход – это совокупный доход (Y) за вычетом налогов (T), то есть то, чем население может самостоятельно распорядиться. Отсюда вытекает, что в государственный бюджет поступает следующая сумма переменных величин: государственный бюджет=T+G.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |