Г) Государственные твердо установленные цены: государственные органы фиксируют такие цены в плановых и иных документах. Ни производители, ни продавцы не имеют право их изменять.

В зависимости от форм и сфер торговли выделяют следующие виды цен:

А) Оптовые цены, по которым товары реализуются в оптовой торговле. По таким ценам предприятия – производители сбывают свою продукцию другим предприятиям, или торговым посредникам;

Б) Розничные цены, по которым, продукты продаются потребителям;

В) Тарифы на услуги – цены (расценки), определяющих уровень оплаты коммунальных и бытовых услуг;

Биржевые и аукционные цены – образуются на разных конкретных формах рынков: биржах и аукционах

Цены мирового рынка – цены, которые:

А) Фактически установились на товары данной группы на всемирном рынке;

Б) признаны организациями, ведающими международной торговлей, на определенный период.

4. W=C+V+m, где W-цена, C-капитал, затраченный на производство товара, V - Зар. плата, m-прибыль.

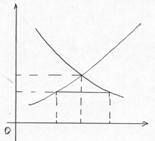

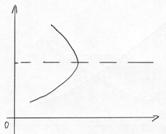

Далее вступают в действие законы конкуренции, спроса, предложения. В результате устанавливается равновесная цена: цена продавцов совпадает с ценой покупателей. Равновесная цена обладает следующими необыкновенными свойствами: а) товар на рынке не больше и не меньше чем нужно для потребления людей. Все затраты на производство благ окупаются их продажей по равновесной цене. Стало быть, достигнутое равновесие свидетельствует о наибольшей экономической эффективности сложившейся рыночной ситуации;

б) в точке равновесия выражен наибольший социальный эффект: за равновесную цену потребитель приобретает предельное для его дохода количество полезностей; в) на рынке не обнаруживается ни избытка товаров, ни дефицита благ.

За пределом равновесной цены на рынке образуется две зоны: экономического неблагополучия либо продавцов, либо покупателей.

Зона избытка товаров: здесь предложение благ со стороны продавцов превышает покупательский спрос. Такое относительное товарное обилие может быть результатом не только излишнего производства изделий, но и следствием непомерного вздувания цен, невысокого качества продуктов, дефицита денег у населения при неудовлетворенных потребностях или каких-либо других обстоятельств. Когда возникает затоваривание рынка излишними продуктами, не находящими сбыта, то при определенных условиях может возникнуть кризис перепроизводства. Выходом из неблагоприятной ситуации может быть снижение цен.

Зона дефицита товаров: величина спроса превышает количество предлагаемых товаров. Такая нехватка продуктов образуется по разным причинам: а) выпускается мало изделий высокого качества, пользующихся повышенным спросом; б) цены искуственно снижают, что ведет к расширению покупательского спроса; в) денежные доходы населения возрастают быстрее, чем расширяется производство. Постоянный дефицит товаров, может, при определенных условиях, перерасти в кризис недопроизводства. Рынок реагирует на товарный дефицит прямым или скрытым ростом цен. Одновременно увеличивается спекуляция- скупка недостающих вещей по более низким ценам и их перепродажа по более высоким ценам в целях наживы.

Выходом из критической ситуации может служить некоторое уменьшение роста денежных доходов населения, увеличение производства пользующихся спросом товаров или повышение рыночных цен на эти продукты.

5. В условиях командно – административной экономики (пример СССР), когда регулирование всей хозяйственной системой идет из некоего центра (гос. плана), ценообразование идет не на основе спроса, предложения, конкуренции. Это происходит потому, что предприятия, выпускающие однородную продукцию, не имеет хозяйственной обособленности, т. е. все они принадлежат государству. В таком случае механизм конкуренции перестает действовать, так как нет основного стимула для предпринимателя – получения прибыли Государство становится монополистом и имеет возможность манипулировать предложением, а, следовательно, устанавливать любые цены.

Это директивные цены, т. е. основанные на директиве или приказе из некоего государственного центра, которые устанавливаются в зависимости из каких – либо государственных соображений.

6. Даже при существовании рыночного механизма в стране, государство, в некоторых случаях, устанавливает свои твердые директивные цены. Законодательно устанавливаются пределы роста или падения цен. Это делается для того, чтобы либо социально защитить некоторые слои общества, либо материально стимулировать некоторых производителей. В итоге возникают деформации в системе цен.

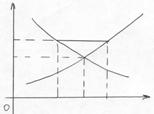

Потолок цены – это законодательно установленная максимальная цена, которую продавцу разрешается запрашивать за свой товар или услугу.

Основанием для введения потолков цен на конкретные продукты служит представление о том, что эти потолки цен позволяют потребителям приобретать некоторые товары первой необходимости или услуги, которые они не могли бы купить при равновесных ценах.

В качестве примера цены на хлеб и молоко. В широких масштабах потолки цен или общий контроль над ценами в государствах с рыночной экономикой, применялись для ограничения инфляционных процессов в экономике.

Масло: Равновесная цена 1,2 $. Быстрый рост цены способствует развитию инфляции и исключает из числа покупателей малоимущие семьи, доходы которых не поспевают за ростом цен. Для того чтобы противодействовать росту цен, а, следовательно, инфляции и социально защитить малоимущих государство устанавливает цены в 0,9 $. Установление потолка цен имеет смысл при условии, что он ниже равновесной цены. Способность свободного рынка к нормированию потребления будет парализована. Существование потолка цен создает устойчивый дефицит масла, т. к. при цене 0,9$ предложение будет равняться Qs, дефицит будет равен Qd-Qs. Потолок цен мешает ликвидировать дефицит. Как распределить наличное количество продукции? Можно распределять продукцию в порядке живой очереди, не хватит тем, кто придет последним. Бакалейщик может распределять масло в соответствии со своими интересами. Распределение масла в таком случае будет не справедливым. Поэтому, во избежании распределения по принципу «кто больше захватит», правительство следует установить определенную систему нормирования продукции для потребителей.

Выпускаются потребительские карточки – купоны. Эффективная система нормирования предполагает печатание карточек, соответствующих Qs. Как богатая семья из 4-х человек, так и бедная из 4-х человек получит одинаковое количество масла. Однако использование карточной системы не снимает другой проблемы: на рынке большое количество покупателей, стремящихся купить масло, но по цене, превышающей установленный потолок. Для бакалейщиков выгодно продавать масло по высокой цене. Поэтому, несмотря на значительное усиление бюрократического аппарата, сопровождающееся введением контроля за ценами, возникают черные рынки, на которых покупается и продается по ценам выше установленных пределов. Дополнительные трудности создаются обращением фальшивых потребительских карточек.

Нижний уровень цены – минимальная цена, установленная правительством и превышающая цену равновесия. Она обычно применялась в таких случаях, когда общество представлялось, что свободное функционирование рыночной системы не способно обеспечить достаточный уровень доходов определенным группам поставщиков ресурсов или производителей.

Законодательство о минимуме зарплаты, а так же поддержка цен на сельскохозяйственную продукцию – это 2 наиболее широко известных примера установления правительством нижнего уровня цен.

Кукуруза: рыночная равновесная цена за центнер кукурузы - 2 доллара.

Доходы фермеров крайне низки. Правительство принимает решение оказать им помощь, законодательно установив цену в 3 доллара. При любой цене, превышающей цену равновесия, количество предлагаемой продукции окажется больше количества спрашиваемой продукции, т. е. возникнет излишек. Фермеры будут стремиться произвести и предложить на рынке продукции больше, чем то ее количество, которое захотят приобрести покупатели по минимальным ценам. Способность свободного рынка к нормированию будет парализована введением регулируемой цены. Излишек будет равен Qs-Qd. На правительство ложится задача, так или иначе совладать с излишком, порожденным установлением нижнего уровня цен. При этом в распоряжении правительства имеется 2 подхода к этой проблеме:

оно может ввести в действие конкретные программы ограничения производства (определить предельные посевные площади под данную культуру) или стимулирования спроса ( изучить новые возможности использования этих сельскохозяйственных продуктов), с тем чтобы сократить разрыв между ценой равновесия и минимальной ценой, а, следовательно, и величину проистекающего отсюда излишка. Если эти мероприятия окажутся неудачными, то правительство должно прибегнуть ко второму варианту действий;

правительство должно закупить излишнюю продукцию (тем самым субсидируя фермеров) и заложить ее на хранение или как – то иначе распорядиться ею.

Ценовые потолки и нижние уровни цен, лишают механизм свободного рыночного взаимодействия спроса и предложения присущей ему способности устанавливать соответствие между решениями производителей о поставках и решениями покупателей о спросе. Свободно устанавливающиеся цены автоматически нормируют продукт для покупателей, регулируемые цены этого не делают. Государство вынуждено брать на себя проблему нормирования. Предлагаемые выгоды от введения ценовых потолков и нижних уровней цен перекрываются потерями, возникающими в связи с созданием товарных излишков и дефицитов.

7. В середине 80-х гг. XX в. деформации в системе ценообразования достигли предела. Дефицит присутствовал на все виды продукции. Полки магазинов с каждым днем пустели. Снижался покупательский вес рубля. Правительство пыталось предпринять шаги, чтобы избежать нежелательных последствий. Попытки наложить ограничения на рост зарплаты в ряде отраслей промышленности натолкнулись на явное и скрытое сопротивление производственников. При усиливающихся инфляционных тенденциях деньги теряли свой вес. Появилась массовое стремление реализовать их, превратить в предметы потребления. Нарастая ажиотажный спрос на товары долговременного пользования. Установленные государственные цены не отражали цену, которую готов был выплатить потребитель. Определяющей становилась цена «черного рынка». В обществе нарастала напряженность, которую усиливали постоянно повторяющиеся кризисы отдельных товаров: сахарный кризис, нехватка моющих средств (лето 1989 года); чайный кризис (осень 1989); табачный кризис (лето1990 года).

К концу 1990 года наметился полный крах советской экономики. Показателем краха стала галопирующая инфляция, огромный рост внутреннего и внешнего долга, обесценение рубля, возрастание натурального обмена (бартера).

После августовского путча 1991 г. одной из первоочередных задач правительства России (фактически во главе его стоял Егор Гайдар) стала экономическая реформа. Е. Гайдар был сторонников монетарной модели экономики. Главным условием экономической деятельности вообще Гайдар считал преодоление бегства от рубля, возращении деньгам общественной ценности. Монетаризм исходит из того, что экономика в идеале может функционировать лишь при соответствии денежной массы товарной массе. Тогда создаются условия для формирования бездефицитного бюджета, преодоление инфляции.

Программа экономической реформы включала 3 основных направления: а) либерализация цен ; б) свобода торговли; в) проведение приватизации.

Метод – шоковая терапия. Предусматривалось, что к концу 1992 года экономика стабилизируется.

В XX в. имелись аналоги проведения таких реформ. Это реформы Западной Германии (ФРГ), Чили, Испании. Однако наше правительство не учло, что в отличии от этих стран в России не было политического обеспечения реформ. В Германии – наличие оккупационных войск, в Чили – диктатура, в Испании было достигнуто общественное согласие.

1 января 1992 г. либерализация цен началась. Она привела к огромному росту цен. К 1996 г. путем неимоверных усилий удалось приостановить рост цен. Но в августе 1998 г. произошел новый скачек цен в 4-5 раз в течении 3-4 месяцев. Положение удалось выправить только к 2000 г. В 2000 – 2001 гг. происходила корректировка цен в сторону увеличения, но не такими быстрыми темпами как в 1992 – 1999 гг.

ТЕМА: ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

1. Капитал в форме ценных бумаг.

2. Виды ценных бумаг. Акции, облигации.

1) В настоящее время функционирует рынок реальных активов, т. е. рынок, на котором происходит купля-продажа материальных ресурсов.

С появлением ценных бумаг или фондовых активов, происходит как бы раздвоение капитала. С одной стороны существует реальный капитал, представленный производственными фондами, с другой стороны его отражение в ценных бумагах.

Появление этой разновидности капитала связано с развитием потребности в привлечении все большего объема кредитных ресурсов вследствии усложнения и расширения коммерческой и производственной деятельности.

Покупка ценных бумаг означает не что иное, как передачу части денежного капитала в ссуду, а сама бумага получает форму кредитного документа, в соответствии с которым ее владелец приобретает право на определенный регуляторный доход, представленный в виде процентов или дивидендов на отданный взаймы капитал.

Появившись, такой капитал начинает жить самостоятельной жизнью. Это проявляется в том, что его рыночная стоимость изменяется не только под влиянием функционирования реальных активов, которые олицетворяют ценные бумаги, но так же в зависимости и от других факторов, таких, например, как политические события.

Стоимость фондовых активов может колебаться в больших пределах по отношению к размеру производственных фондов фирм, как превышая их в несколько раз, так и сокращаясь практически до нуля.

Основная функция фондового рынка заключается в мобилизации денежных средств вкладчиков для целей организации и расширения производства.

Другая функция – информационная. Она состоит в том, что ситуация на рынке ценных бумаг сообщает инвесторам информацию об экономической конъюктуре в стране и дает им ориентиры для вкладывания своих капиталов.

2) Ценная бумага – это денежный документ, удостоверяющий право владения или отношения займа и определяющий взаимоотношения между лицом выпустившим этот документ и их владельцем.

Существует большое разнообразие ценных бумаг. Наиболее распространенными являются – акции и облигации.

Акция – это ценная бумага, которая свидетельствует о внесение пая в капитал акционерного общества и дает ее владельцу право:

А) на получение определенного дохода (дивиденда);

Б) голоса, при решении дел общества;

В) на получение части имущества компании при ее ликвидации;

Г) на инспекцию за производственно - финансовым состоянием фирмы;

Д) на преймущественное приобретения новых выпусков акций.

Стоимость акций не погашается акционерным обществом и вновь превратить их в деньги можно лишь путем продажи. Акция обращается до тех пор, пока существует акционерное общество.

Наиболее распространенными категориями акций являются обыкновенные и привелигированные.

Дивиденд на обыкновенные акции колеблется в зависимости от финансовых результатов деятельности компании.

Привелигерованные акции дают право на получение фиксированного процента. Вначале дивиденд выплачивается на привелигированные акции, а уже оставшаяся сумма распределяется между остальными видами акций. Привелегированные акции не дают право голоса при решении дел акционерного общества. Это право предоставляется тогда, когда дивиденд не выплачивается в течении ряда отчетных периодов.

Акция может быть на предъявителя и именной. При передаче именной акции другому лицу, требуется поставить на ней специальную передаточную подпись, которая делается с ведома акционерного собрания.

Право управления акционерным обществом реально сосредотачивается в руках только тех инвесторов, которые владеют контрольным пакетом акций (Самым большим пакетом акций).

Только владелец контрольного пакета акций на деле получает право собственности на реальные активы. Для остальных акционеров владеющих небольшим количеством акций, их приобретение представляет не что иное, как операцию по предоставлению ссуды.

Облигации – это ценные бумаги, которые дают право их владельцу постоянно получать фиксированный доход, но не предоставляет право голоса при решении вопросов функционирования выпустившего его предприятия. Облигация допускается на ограниченный период времени. Стоимость ее полностью погашается по истечении этого срока.

Доход по облигациям называется платежами " по купонам", т. к. держатель облигаций через установленные промежутки времени срезает с облигации определенную часть (купон) и отсылает ее по почте имитенту (организация выпустившая облигацию), затем получает причитающиеся проценты.

Облигации выпускаются именные и на предъявителя. Выпускаются конвертируемые облигации. Их можно обменять на акции той же компании. Существуют облигации с " плавающим" процентом. Доход по ним колеблется в зависимости от ситуации на рынке ссудных капиталов.

Существуют облигации с " нулевым купоном". Дивиденд по ним не выплачивается. Доход вкладчик получает за счет того, что облигации при выпуске продаются по цене ниже номинала, а погашаются по номиналу.

ТЕМА: " ФОНДОВАЯ БИРЖА"

1. Сущность и функции фондовой биржи

2. Биржевая торговля.

1. Сердцевину вторичного рынка ценных бумаг занимает фондовая биржа.

Фондовая биржа – это определенным образом организованный рынок, на котором проводятся сделки купли продажи ценных бумаг.

Возникновение биржи явилась объективным следствием развития рыночных отношений.

Потребность в появлении данного института была обусловлена расширением торговли рядом товаров, такими как сырье, сельскохозяйственные продукты, а в последующем и ценными бумагами.

Отмеченные товары характеризуются определенными особенностями, которые превращают их в биржевые товары: а) массовостью потребления; б) взаимозаменяемостью в рамках своих товарных групп; в) непредсказуемостью колебаний цен.

Покупатели и продавцы стремятся извлечь из сделки максимальную прибыль и поэтому хотят быть уверенными в том, что цена сделки отражает текущее соотношение спроса и предложения.

В связи с этим рынок подобный товаров должен сводить воедино и обобщать большой объем информации, причем в течении короткого времени. Для выполнения этой функции он должен отличатся высокой степенью централизации.

Биржа выполняет следующие основные функции:

1) сводит друг с другом покупателей и продавцов ценных бумаг, служит местом, где непосредственно осуществляется сделки купли продажи ценных бумаг;

2) регистрируются курсы ценных бумаг, обобщает и усредняет отношения инвесторов к каждому представленному на ней виду акций и облигаций;

3) служит механизмом перелива капитала из одной отрасли в другую;

4) служит экономическим барометром деловой активности как в стране в целом, так и в отдельных отраслях, позволяет судить о направлении структурной перестройки экономики.

Биржа может быть организована как акционерное общество (АО), т. е. на условиях частного предпринимательства или как учереждения созданное государством.

Ее деятельность основывается на Уставе, который определяет порядок образования и функционирования органов биржи, состав ее членов, условия их приема и т. д. Во главе биржи стоит биржевой комитет (Совет управляющих).

2. Фондовые индексы дают общую оценку состояния рынка ценных бумаг. Они фиксируют изменения курсов акций, обращающихся на крупнейших фондовых биржах мира.

Наиболее известным фондовым индексом, ежедневно публикуемым в известных финансовых газетах стран Запада, является индекс Доу – Джонса разработаный в 1897 г. Ч. Доу, Э. Джонсом в США. Этот индекс расчитывается для промышленных и транспортных акций обращающихся на Нью-Йорской фондовой бирже (NYSE). С 1929 г. расчитывается индекс Доу – Джонса и для акций коммунальных предприятий.

В настоящее время индекс Доу – Джонса по акциям включает 4 автономных показателя:

А) индекс по 30 промышленным компаниям;

Б) индекс по 20 транспортным компаниям;

В) индекс по 15 коммунальным предприятиям;

Г) сводный индекс по 65 предприятиям.

Из перечисленных индексов наибольшее распространение получил первый из них.

В Великобритании наиболее известен индекс газеты " Файненшел таймс" и Лондонской фондовой биржи – Finencial Times – Stock Exchange (FT – SE), учитывающий акции британских компаний. Кроме того, газета "Файненшел таймс " определяет фондовые индексы и по важнейшим рынкам ценных бумаг мира. Эти индексы акций крупнейших европейских компаний; FT-SE Evrotrack 100 и FT- SE Evrotrack 200, соответственно по 100 и 200 акциям, а так же мировой индекс FT-A World Index. Последний включает 2212 акций из 24 стран мира. В Японии по акциям 225 компаний расчитывается индекс " Никкей". В Гонконге на основе акций 33 компаний определяется индекс "Хенг - Сенг". Фондовые индексы не только дают обобщенную картину рынка ценных бумаг, но и используются в целях его прогнозирования.

Полнокровное функционирование рынка ценных бумаг невозможно без спекуляции. На фондовом рынке, как и в экономике в целом она не должна рассматриваться только с внешней стороны возможного обогащения тех или иных лиц. За ее фасадом следует видеть конкретный смысл и функции, которые она выполняет.

Во-первых, спекулятивный потенциал ценных бумаг способствует дополнительному повышению интереса вкладчиков к ценным бумагам и таким образом максимизирует мобилизацию денежных средств общества в интересах производства.

Спекулятивное стремление, т. е. стремление к быстрому обогащению заставляет инвестора вкладывать средства в развитие новых и рискованных предприятий, без которых прогресс общества сдерживался бы в существенной степени;

Во-вторых, спекуляция способствует повышению и сохранению высокой степени ликвидности ценных бумаг, что делает их привлекательными для инвесторов;

В – третьих, спекуляция способствует стабилизации курсов ценных бумаг, препятствует их резким колебаниям, поскольку, как правило, спекулянты будут действовать на противоположных тенденциях рынка: покупать, когда большинство инвесторов продает, и продавать, когда большинство покупает.

ТЕМА: «МЕХАНИЗМ ИНФЛЯЦИИ.»

1. Сущность инфляции.

2. Причины инфляции.

3. Темпы инфляции.

4. Последствия инфляции.

5. Антиинфляционное регулирование.

1. Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Считается, что она появилась

чуть ли не с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана.

Термин инфляция (в переводе с лат. вздутие) впервые стал употребляться в Северной Америке в период гражданской войны гг. и означал процесс разбухания бумажно-денежного обращения.

В 19 веке этот термин употреблялся также в Англии, и во Франции.

Наибольшее распространение в экономической литературе понятие инфляции получило в 20 веке.

Инфляция – это переполнение каналов обращения денежной массы сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценение денежной единицы и соответственно рост товарных цен.

Это определение нельзя считать полным. Инфляция, хотя и проявляется в росте товарных цен, не может быть сведена к чисто денежному феномену. Это сложное социально - экономическое явление, порождаемое диспропорциями воспроизводства в различных сферах народного хозяйства.

2. Деньги обесцениваются по отношению и товарам, иностранным валютам, сохраняющим стабильность своей покупательной силы, а так же по отношению к золоту, но при условии, что золото продолжает рассматриваться как деньги.

Рост цен может быть связан с превышением спроса над предложением товаров. Однако такой рост цен - это еще не инфляция.

Инфляция – это повышение общего уровня цен в стране, которое возникает в связи ее длительным неравновесием на большинстве рынков в пользу спроса, т. е. это дисбаланс между совокупным спросом, и совокупным предложением.

Независимо от состояния денежной сферы товарные цены могут возрасти вследствии:

А) изменений в динамике производительности труда;

Б) циклических и сезонных колебаний;

В) структурных сдвигов в системе воспроизводства;

Г) монополизация рынка;

Д) государственного регулирования экономики;

Е) введение новых ставок налогов;

Ж) девальвации и ревальвации денежной единицы;

З) изменение конъюктуры рынка;

И) воздействие внеэкономических факторов;

К) стихийных бедствий.

Но не всякий рост цен – инфляция.

Инфляционные причины роста цен:

1. Диспропорциональность или несбалансированность государственных расходов и доходов, выражающейся в дефиците государственного бюджета. Если этот дефицит покрывается за счет активного использования " печатного станка", то это приводит к увеличению денежной массы, и, следовательно, к инфляции;

2. Инфляционный рост цен может происходить, если финансирование инвестиций осуществляется аналогичными методами;

3. Общее повышение уровня цен связывается с изменением структуры рынка в 20 веке. Эта структура все меньше напоминает условия совершенной конкуренции, когда на рынке присутствовало большое число производителей. Современный рынок ближе к монополии. Монополист обладает большой степенью власти над ценой. Он заинтересован в ее увеличении. Для того, чтобы поддержать высокий уровень цен искусственно создается дефицит. Это устанавливает на рынке длительное несоответствие совокупного спроса и совокупного предложения.

4. С ростом "открытости" экономики той или иной страны, все большим втягиванием в мирохозяйственные связи, увеличивается опасность " импортируемой инфляции".

5. Инфляция приобретает самоподдерживающий характер в результате инфляционных ожиданий.

3.Инфляция может протекать умеренно, быть ползучей, в условиях которой цены возрастают не более чем на 10-20% в год. Экономисты рассматривают такую инфляцию как благо для экономического развития. Такая инфляция позволяет корректировать цены, применительно к изменяющимся условиям производства и спроса.

Для галопирующей инфляции характерен рост цен от 20 до 200% в год. Это уже серьезное напряжение для экономики, хотя большинство сделок и контрактов учитывает такой темп роста цен.

Гиперинфляция – это астрономический рост количества денег в обращении и уровня товарных цен. Недавний рекорд принадлежал Никарагуа, за период Гражданской войны среднегодовой прирост цен достигал%. Наиболее ошеломляющий приме гиперинфляции был в Венгрии в1946 году, когда 1 довоенный форинт стоил 829 октильонов новых форинтов. (Октильон – это единица с 22 нулями), 1 доллар США обменивался на 3 *10(22) форинтов. В таких условиях наносится огромный ущерб населению даже состоятельным слоям общества. Разрушается национальное хозяйство.

4. Последствия инфляции сложны и разнообразны. Небольшие ее темпы содействуют росту цен и нормы прибыли, являясь фактором временного оживления конъюктуры. По мере углубления инфляция превращаясь в серьезное препятствие для воспроизводства, обостряет экономическую и социальную напряженность в обществе. Галопирующая инфляция дезорганизует хозяйство, наносит серьезный экономический ущерб, как крупным корпорациям, так и мелкому бизнесу, из-за неопределенности рыночной конъюнктуры. Она затрудняют проведение эффективной макроэкономической политики, к тому же неравномерный рост цен усиливает диспропорции между отраслями экономики, искажает структуру потребительного спроса, цена перестает выполнять главную функцию в рыночном хозяйстве – быть объективным информационным сигналом.

Инфляция активизирует бегство от денег к товарам, возрождает бартер, Обесцениваются поступления от налогообложения, обесцениваются сбережения населения, потери несут банки и учреждения, предоставляющие кредит.

Инфляция имеет социальные последствия. Она ведет к перераспределению национального дохода, являясь как бы сверхналогом на население. Темпы роста номинальной зарплаты отстают от резко возрастающих цен на товары и услуги.

5. Негативные социальные и экономические последствия инфляции вынуждают правительства разных стран проводить определенную экономическую политику. При этом экономисты пытаются найти ответ на важный вопрос: ликвидировать инфляцию путем радикальных мер или адаптироваться к ней? Эту проблему решают в разных странах по-разному. В США и в Великобритании на государственном уровне ставится задача борьбы с инфляцией. Другие страны разрабатывают комплекс адаптационных мероприятий (индексация доходов, различные социальные программы и т. п.).

Большой опыт проведения антиинфляционных мероприятий в западных странах показывает целесообразность сочетания долговременной и кратковременной политики.

Долговременная политика:

1).задача погасить инфляционные ожидания населения, которые нагнетают текущий спрос. Для этого правительство должно проводить четкую политику, последовательно завоевывая доверие у населения.

2) меры на сокращение бюджетного дефицита за счет повышения налогов и снижения расходов со стороны государства.

3) мероприятия в области денежного обращения, в частности, установления жестких лимитов на ежегодный прирост денежной массы, что позволяет контролировать уровень инфляции.

4) Ослабление влияния внешних факторов. Задача состоит в уменьшении инфляционного воздействия на экономику переливов иностранного капитала в виде краткосрочных кредитов и займов правительства за рубежом для финансирования бюджетного дефицита.

Кратковременная политика – направлена на временное снижение темпов инфляции. Успешный результат возможен в случае расширения совокупного предложения без увеличения совокупного спроса.

В этих целях государство предоставляет льготы предприятиям, выпускающим дополнительно к основному производству побочные товары и услуги.

Государство может приватизировать часть своей собственности и таким образом увеличить поступления в государственный бюджет и облегчить решение проблемы его дефицита.

Увеличить предложение можно за счет продажи большого количества акций новых частных предприятий.

Содействует росту предложения массированный импорт потребительских товаров.

ТЕМА: « РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ».

1) Рынок труда.

2) Спрос на рабочую силу.

3) Предложение рабочей силы.

4) Формы и системы оплаты труда.

5) Безработица. Сущность и причины.

6) Типы безработицы.

7) Полная занятость.

8) Роль государства в ликвидации отрицательных последствий безработицы.

1. Труд – это целесообразная деятельность человека, с помощью которой он преобразует природу и приспосабливает ее для удовлетворения своих потребностей.

В экономической теории под трудом как фактором производства, подразумеваются любые умственные и физические усилия, прилагаемые людьми в процессе хозяйственной деятельности.

Рынок труда – это сфера купли – продажи рабочей силы человека, его навыков, способностей.

2.

Цены на любые производительные услуги, в том числе и на услуги труда определяются на основе законов спроса и предложения.

Субъектами спроса на рынке труда выступают бизнес и государство.

На рынке совершенной конкуренции количество нанимаемых предпринимателями работников определяется двумя показателями: реальной зарплатой и стоимостью, в денежном выражении, предельного продукта труда.

С увеличением количества нанимаемых работников происходит уменьшение величены предельного продукта.

Привлечение дополнительной единицы труда прекращается тогда, когда стоимость предельного продукта сравняется с величиной зарплаты.

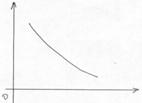

Спрос на труд, находится в обратной зависимости от величены зарплаты. При росте зарплаты, при прочих равных условиях, предприниматель в целях сохранения равновесия должен соответственно сократить спрос на труд, и наоборот.

3.

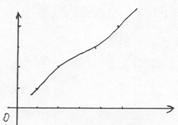

Иначе дело обстоит с предложением труда. Оно также зависит от величины зарплаты, получаемой за производительные услуги. Как правило, хотя и бывают исключения, продавцы на рынке труда (простые люди ) в условиях совершенной конкуренции стремятся увеличить предложение в условиях роста зарплаты.

Совокупное предложение труда в обществе определяется следующими показателями:

А) общей численностью населения;

Б) той долей, которую составляет самодеятельное население в общей численности жителей;

В) средним числом часов, отработанных рабочими в течение недели;

Г) качеством, количеством и квалификацией того труда, который будут затрачивать рабочие.

Существуют еще два экономических явления, характеризующих предложение труда: эффект замещения и эффект дохода.

4. Современная экономическая теория определяет зарплату как цену труда. При этом зарплата определяется как в широком, так и узком смысле слова.

В широком смысле слова в этот термин включают оплату труда самых различных работников:

А) самих рабочих профессий; б) специалистов высокой квалификации, труд которых требует больших затрат на образование, специальное обучение (врачи, преподаватели, юристы, инженеры и т. п.); в) владельцы мелких предприятий, оказывающих бытовые услуги населению (мастера по ремонту бытовой техники; парикмахеры, сапожники и т. п.).

При таком подходе определение зарплаты в нее включаются все виды доходов в виде гонораров, премий и иных видов вознаграждения за труд.

В узком смысле слова под зарплатой понимают ставку заработной платы, т. е. цену, выплачиваемую за использование единицы труда в течение определенного времени: часа, дня, недели, месяца, года. Это определение позволяет разграничить общие заработки и собственно зарплату.

Различают номинальную и реальную зарплату. Под номинальной зарплатой понимается сумма денег, которую получает работник наемного труда за свой дневной, недельный, месячный труд. По величине номинальной зарплаты можно судить об уровне заработка, дохода, но не об уровне потребления и благосостояния человека.

Реальная зарплата – это масса жизненных благ и услуг, которые можно приобрести за полученные деньги. Она находится в прямой зависимости от номинальной зарплаты и в обратной зависимости от уровня цен на предметы потребления и платные услуги.

5. Если предложение труда превышает спрос на него вследствие установления зарплаты выше равновесного уровня, появляются безработные, готовые предложить свой труд по более низкой цене, на которую вынуждены согласится и те, кто занят в производстве, чтобы не потерять свои рабочие места.

Предприниматели готовы занять большее количество труда, но при условии снижения зарплаты. Следовательно, тенденция к снижению зарплаты складывается как в сфере предложения, так и в сфере спроса на труд. Из этого следует, что при наличии совершенной конкуренции на рынке труда существование сколь-нибудь продолжительной безработицы невозможно. Наличие же устойчивой безработицы может свидетельствовать лишь о присутствии внеконкурентных факторов, способствующих устойчивому отклонению зарплаты вверх от равновесного уровня.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |