Пример 8.8. История отношений «Дженерал моторс» и «Кузовного бюро Фишера».

В начале 1920-х гг. концерн «Дженерал моторс» покупал кузова для производимых им автомобилей у фирмы «Кузовное бюро Фишера». Чтобы поставлять концерну нужные кузова, фирма собиралась сделать крупные специфические инвестиции в конвейерные линии. В принципе, это открывало возможности для вымогательства со стороны «Дженерал моторс» – концерн мог впоследствии потребовать от фирмы снижения цен на кузова. И тогда, прежде чем сделать инвестиции, «Кузовное бюро Фишера» заключило с «Дженерал моторс» контракт на 10 лет, согласно которому концерн оплачивал «Кузовному бюро» переменные издержки плюс 17,6% от их суммы. Такая формула была выбрана потому, что «Кузовное бюро» производило кузова и для других заказчиков, и было сложно выделить ту часть постоянных издержек, которая должна была бы быть оплачена концерном. Заключение контракта, казалось бы, гарантировало неоппортунистические отношения. Однако вымогательство возникло совсем с неожиданной стороны.

В середине 1920-х гг. резко возрос спрос на закрытые автомобили и, как следствие, на продукцию «Дженерал моторс». Это один из самых известных примеров вымогательства, связанного с контрактной неполнотой. Чтобы удовлетворить спрос, концерн предложил «Кузовному бюро» расширить производственные мощности и построить новые цеха в непосредственной близости от него. Но фирма отказалась от предложения, так как, по условиям контракта, концерн оплачивал ей переменные издержки плюс надбавку, и ей было невыгодно делать инвестиции в производственные мощности, т. е. нести дополнительные постоянные издержки. Она была заинтересована в росте объема продукции за счет увеличения переменных издержек (например, за счет интенсификации труда).

И дело было совсем не в том, что «Кузовное бюро» обмануло концерн «Дженерал моторс» при заключении контракта — на тот момент его условия были выгодны обеим сторонам. Лишь резкий неожиданный скачок спроса на закрытые автомобили, обеспечивший рост прибылей «Кузовного бюро», привел к тому, что эти отношения перестали быть самоподдерживающимися. Не будь такого скачка, контракт успешно регулировал бы их отношения. А в сложившейся ситуации продукция «Кузовного бюро» стала обходиться концерну слишком дорого, и, в конечном счете, оказалось дешевле просто купить эту фирму, что «Дженерал моторс» и сделал.

Тема 9. Контрактный подход к исследованию институциональных соглашений

9.1. Типы институциональных соглашений: рынок, гибрид, фирма

9.2. Рынок как институциональное соглашение

9.2.1. Генезис рынков

9.3. Гибридные формы институциональных соглашений

9.4. Фирма как форма экономической организации

9.4.1 Виды экономических организаций, их характеристики

9.1. Типы институциональных соглашений: рынок, гибрид, фирма

Институциональная среда очерчивает общие правила производства и обмена товаров и услуг: от нее зависят рамки трансакций и выбор способа их организации. В чем именно заключаются эти «способы» и «соглашения», лежащие в основе сделок?

Данный вопрос остается предметом споров: известны различные, иногда взаимоисключающие взгляды на природу таких со глашений. В течение длительного времени экономисты обращали внимание практически исключительно на рынки и основной рыночный механизм, цены. В организации, например «фирме», виделось «просто риторическое понятие, облегчающее обсуждение ценовой системы» [Demsetz, 1988, р. 160]. Р. Коуз осуществил настоящий прорыв в направлении пересмотра такого подхода. Как отмечалось он показал в своей известной статье «Природа фирмы» (1937), что существуют ситуации, когда совершение рыночных сделок настолько дорого, что предпочтительнее использовать другие соглашения. Тем самым был открыт путь к анализу соглашений, альтернативных рынку. Введя понятие трансакционных издержек, Коуз также дал нам мощное средство, необходимое для анализа этих соглашений и понимания принципов выбора между ними, постоянно осуществляемого агентами. Понадобилось почти 50 лет для того, чтобы экономисты полностью признали значимость данного подхода.

глашений. В течение длительного времени экономисты обращали внимание практически исключительно на рынки и основной рыночный механизм, цены. В организации, например «фирме», виделось «просто риторическое понятие, облегчающее обсуждение ценовой системы» [Demsetz, 1988, р. 160]. Р. Коуз осуществил настоящий прорыв в направлении пересмотра такого подхода. Как отмечалось он показал в своей известной статье «Природа фирмы» (1937), что существуют ситуации, когда совершение рыночных сделок настолько дорого, что предпочтительнее использовать другие соглашения. Тем самым был открыт путь к анализу соглашений, альтернативных рынку. Введя понятие трансакционных издержек, Коуз также дал нам мощное средство, необходимое для анализа этих соглашений и понимания принципов выбора между ними, постоянно осуществляемого агентами. Понадобилось почти 50 лет для того, чтобы экономисты полностью признали значимость данного подхода.

Сам Коуз тем не менее не слишком продвинулся в анализе альтернативных способов организации. Он главным образом интересовался фирмой, видя ее основную специфическую характеристику в контрактах о найме, дающих некоторым агентам власть решать, что делать другим агентам [Коуз, 1993]. Только в 1970-е и 1980-е годы, с появлением, с одной стороны, работ Уильямсона и других представителей новой институциональной экономики и, с другой стороны, теории агентства, идентификация и характеристика альтернативных соглашений прочно вошли в повестку дня экономистов. В результате этой эволюции в современной литературе об организациях поднимается два различных вопроса. Первый касается существования альтернативных способов организации трансакций: если рынки эффективны, как теоретически объяснить возникновение в рыночной экономике иных управленческих структур? Второй вопрос связан с природой и параметрами соглашений. Представляют ли они своеобразный континуум вариантов одной и той же сущности (например, контрактных отношений), или же следует говорить о дискретных структурных формах с совершенно отличными качествами?

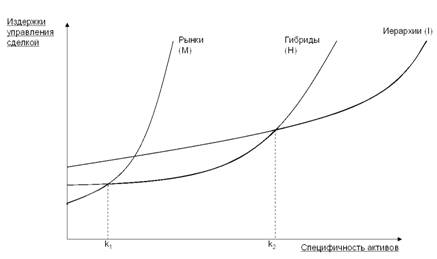

С точки зрения О. Уильимсона и его последователей рыночная экономика состоит из различных «управленческих структур», понимаемых как «институциональные матрицы, в которых целиком осуществляется трансакция» (Уильямсон, 1996, с. 378). Иначе говоря, предполагается, что «игроки» в рыночной экономике действуют в рамках дифференцированных структур. Уильямсон выделил три «семейства» соглашений: рынки, иерархии (интегрированные организации) и гибридные соглашения.

Рисунок 9.1 – Формы управления сделкой

Если у агентов всегда есть выбор в способах организации деятельности, то, что заставляет их выбирать тот или иной способ? В базовой модели, предложенной в рамках стандартной микроэкономики для объяснения выбора между производством товара (услуги) в рамках иерархии или его покупки на рынке, акцент делается на технологических детерминантах или на рыночных отношениях между разделяемыми производственными единицами. Действительно, стандартная микроэкономика сталкивается с дилеммой, на которую указывал уже Р. Коуз: если рынки эффективны и трансакционные издержки равны нулю, то нет никаких причин для существования крупных фирм. Экономическая деятельность была бы организована в форме множества малых фирм, действующих на рынке и заключающих друг с другом контракты. Стандартная микроэкономика обходит эту проблему через ссылку на факторы несовершенства и искажения рынка.

С точки зрения трансакционного подхода одна управленческая структура доминирует в некоторый момент времени над другими благодаря ее адекватности в обеспечении совершения трансакций со специфическими атрибутами. Выбираемая в конкурентной среде структура минимизирует трансакционные издержки. При изменении атрибутов способ организации может устареть.

Теперь рассмотрим каждую структуру управления отдельно (таблица 9.1).

Таблица 9.1 – Сравнительная характеристика институциональных соглашений [Менар, 2007, с. 206]

|

Способ организации |

Основы |

Способ координации |

Основные функции |

|

Рынок |

Автономность агентов в принятии решений ex ante |

Цены |

Конкуренция → сильные индивидуальные стимулы |

|

Фирма |

Предварительное (ex ante) планирование |

Иерархия |

Кооперация → проблема стимулов |

|

Гибридная форма |

Взаимное соглашение о круге принимаемых совместно решений |

Делегируемые властные полномочия |

«Слияние» → проблема разделения ренты |

9.2. Рынок как институциональное соглашение

Рынок. Рыночный механизм управления контрактными отношениями, по О. Уильямсону, предполагает осуществление обмена независимыми контрагентами, гарантиями против оппортунизма которых служит легкость расторжения договора и (или) обращение пострадавшей стороны в суд. Однако данный подход не дает возможности исследовать феномен рынка в достаточной степени. В частности, без ответа остаются вопросы о причинах разнообразия существующих рыночных структур, а также о роли институтов и организаций, поддерживающих отношения обмена в условиях низкой специфичности активов.

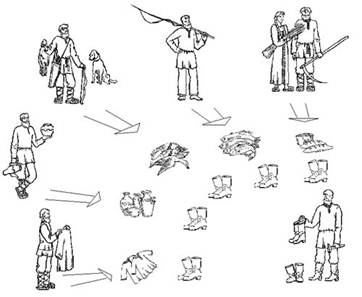

Что такое рынок? В первом приближении рынок можно определить как особый тип обмена. Его отличительной чертой является равенство продавцов и покупателей в выборе контрагента, предмета и пропорций обмена.

Если учесть характеристики рыночного механизма управления трансакциями, то рынок – это множество симметричных избирательных обменов, пропорции в которых регулируются механизмом цен.

Рисунок 9.2 – Рынок как система симметричных обменов

Для того чтобы перейти от рассмотрения модели рыночного механизма управления к исследованию реально существующих рынков, необходимо включить в анализ ряд издержек, сопровождающих данный тип обменных отношений.

Издержки осуществления рыночного обмена состоят из издержек приобретения информации о партнере и предлагаемом им товаре и затрат на создание механизмов для предупреждения и пресечения оппортунистического поведения контрагента. Основной формой проявления оппортунизма в этих условиях является предоставление некачественных товаров и услуг и несвоевременное возмещение издержек их производства. Приобретение объектов обмена сопряжено с затратой ограниченных денежных и неденежных ресурсов, поэтому даже после разрыва отношений потерпевшая сторона нуждается в возмещении понесенного ущерба. Существование механизма принуждения к выплате компенсаций в этом случае обладает чертами общественного блага, поскольку приводит к пересмотру системы стимулов недобросовестного контрагента.

Рассмотрим природу издержек рыночного обмена. Начнем с затрат, которые приходится нести на предконтрактной стадии: они связаны с необходимостью поиска добросовестного партнера и оценки (измерения) характеристик предлагаемого им товара (причем не только качественных, но и правовых). Теоретически, этих издержек можно избежать, однако в этом случае повышается вероятность риска оппортунистического поведения контрагента в процессе выполнения соглашения.

Для оценки добросовестности партнера самым лучшим критерием является собственный опыт, однако рыночный обмен часто предполагает взаимодействие ранее не знавших друг друга индивидов. В этих условиях приобретение информации о потенциальном контрагенте может представлять определенную сложность: выяснение дополнительных сведений требует затрат, повышающихся в отсутствии специализированных каналов передачи достоверной информации.

Издержки оценки возникают в связи с существованием разнообразных свойств товаров и услуг, оказывающих неодинаковое воздействие на полезность, получаемую индивидом в процессе потребления блага. Переход объекта обмена от одного контрагента к другому может быть связан с запретительно высокими издержками однозначного определения полезных свойств обмениваемого блага, поскольку существуют различия в индивидуальной оценке полезности и сложности в передаче сведений о некоторых существенных характеристиках.

Другие компоненты издержек оценки являются следствием ограниченной рациональности индивидов и их склонности к оппортунизму. Даже при наличии полной информации ограниченность познавательных способностей контрагента приводит к невозможности оценки и принятия во внимание им всех релевантных данных. Кроме того, даже если передача данных не представляет особых трудностей, один или оба контрагента могут быть заинтересованы в сохранении информационной асимметрии, стремясь к получению дополнительной выгоды от сокрытия полезных сведений.

Ценность блага для индивида состоит не только в наличии полезных свойств, но и в возможности их извлечения, которая иногда ограничивается другими индивидами. Ценность объекта обмена снижается в условиях недостаточной спецификации и защиты правомочий, или распределения их таким образом, что контрагенты не могут в полной мере потреблять полезные свойства предоставляемых товаров и услуг. Д. Норт отмечает, что права легче специфицировать, если полезность блага легко оценить и если ее изменение происходит в предсказуемом направлении [Норт, 1997, с. 50]. Однако если на поток извлекаемой полезности могут оказать влияние стороны обмена, рыночная конъюнктура или параметры институциональной среды, определение и защита прав контрагентов становится проблематичной, и требуется затратить дополнительные ресурсы для того, чтобы установить, действительно ли благо приносит ожидаемую полезность. В этих условиях стороны могут попытаться «присвоить некоторую часть спорной полезности». Таким образом, недостаточная спецификация правомочий повышает вероятность возникновения оппортунистического поведения в процессе выполнения соглашения.

Рациональные индивиды будут вести себя оппортунистически всякий раз, когда выгоды подобного поведения будут превосходить выгоды от честной торговли. В условиях рыночного обмена вероятность проявления оппортунизма будет тем ниже, чем более полный договор удастся составить контрагентам. В то же время ненулевые издержки оценки характеристик партнера и предлагаемого им продукта не позволяют полностью специфицировать все условия обмена. В этой ситуации возникает необходимость создания у контрагентов стимулов к выполнению взятых обязательств. Особенность рыночного обмена заключается в том, что в связи с нерегулярностью трансакций и неспецифичностью товаров и активов стороны не всегда считают целесообразным создавать гарантии для предотвращения оппортунизма, повышая тем самым вероятность его возникновения.

При запретительно высоком уровне трансакционных издержек, сопутствующих осуществлению рыночного обмена, последний может не состояться. Фактически речь идет о чрезмерно высоком уровне неопределенности, который стороны не хотят или не могут снизить. В этих условиях сократить уровень неопределенности и, таким образом, издержки обмена помогают формальные и неформальные правила и институты, а также организации, способствующие снижению асимметрии информации и обеспечению выполнения условий соглашения.

В качестве примеров правил и институтов, снижающих издержки обмена, отметим законы о защите товарных знаков и интеллектуальной собственности, о защите прав потребителей, о рекламе, нормативные акты организаций, контролирующих функционирование отраслевых рынков, правила и обычаи торговли, характерные для различных рыночных образований.

Институты структурируют отношения контрагентов, создавая дополнительную систему ограничений. Они различаются по сложности и должны соответствовать характеристикам обмена. С этой точки зрения рынок можно доопределить как совокупность институтов, структурирующих отношения обмена посредством создания системы ограничений.

Вместе с тем не стоит забывать, что правила выполняют не только координирующую, но и распределительную функцию, что является основанием для существования неэффективных институтов, повышающих уровень неопределенности и затрудняющих процесс взаимодействия контрагентов.

Степень сложности экономического обмена зависит от уровня разделения труда между индивидами. Высокий уровень специализации предполагает увеличение разнообразия полезных свойств объектов обмена и рост производительности труда, но при этом повышаются издержки осуществления рыночных трансакций. В условиях неопределенности и в отсутствие дополнительных гарантий стороны децентрализованного неперсонифицированного рыночного обмена вынуждены включать в стоимость товара и услуги премию за риск, величина которой зависит от вероятности проявления оппортунистического поведения. На протяжении многих веков размер этой премии был настолько высок, что мешал развитию сложных форм обмена и таким образом ограничивал экономический рост.

Чем выше уровень разделения труда, тем большее значение приобретает стабильность и непротиворечивость институтов, а гак же надежность организаций, позволяющих индивидам вступать в сложные контрактные отношения, минимизируя издержки, связанные с неопределенностью по поводу характеристик объектов обмена и выполнения условий соглашения.

Институты, структурирующие рыночный обмен, являются дополнением (а в некоторых случаях заменой) гарантий, предоставляемых сторонами в рамках более сложных механизмов управления контрактными отношениями. Вместе с тем, по мере усложнения параметров обмена и усиления роли формальных правил, требуется все больше затрат на поддержание и функционирование развитых институтов.

9.2.1. Генезис рынков

На заре человеческого развития господствовал тип обмена, характеризуемый персонифицированными отношениями сторон. Его отличительными чертами были повторяемость, культурная гомогенность (т. е. наличие и осознание всеми участниками обмена общих ценностей) и отсутствие необходимости контроля и принуждения со стороны третьих лиц. Последнее было возможно по ряду причин. Во-первых, на этой стадии производства и обмена товары и услуги были сравнительно просты, что снижало издержки оценки их полезных свойств. Во-вторых, при повторяемости обмена важным механизмом принуждения к выполнению условий соглашения становится необходимость поддержания репутации и опасение ответных действий контрагента. В-третьих, дополнительной мотивацией честного поведения является наличие общего набора ценностей [Аузан, 2007].

В антропологической литературе можно найти свидетельства того, что тесная социальная общность членов племени в отсутствие государства и писаных правил порождает весьма устойчивые неформальные структуры. Порядок является результатом тесного совместного существования, благодаря которому люди хорошо понимают друг друга. Отклонение от норм поведения не допускается, потому что оно представляет очень серьезную угрозу стабильности и безопасности всего общества.

К примитивным социальным институтам относятся кровнородственные связи, распределение прав и обязанностей на основе положения в семье, дарение как главный способ обмена, суровая ответственность за ущерб, причиненный другим, щедрость и честь как высокочтимые этические нормы, принцип коллективной вины.

Таким образом, изначально основными механизмами обеспечения соблюдения соглашений являлись самоидентификация членов сообщества, разделение ими общей цели существования – выживания и стабильности коллектива, а также достоверность угрозы наказания ввиду наблюдаемости и повторяемости действий индивидов.

Со временем развивается специализация и разделение труда. Обмен становится разнообразнее, и число сделок растет. Трансакции внутри одного сообщества перестают удовлетворять потребности его членов, и становится сложно наладить устойчивые отношения с каждым партнером. Более эффективным становится второй тип обмена – неперсонифицированный, в рамках которого снижается значение репутации и наличия общих ценностей. Прежние механизмы обеспечения выполнения соглашений перестают удовлетворять участников обмена, более того, становятся препятствием осуществления новых типов сделок. Кровные связи, залоги, обмен заложниками, торговые кодексы поведения, разделяемые внутри одной социальной группы, уже не способствуют развитию обменных отношений. Их заменяют сложные ритуалы и религиозные предписания, служащие ограничениями для партнеров. Развитие новых институтов позволило расширить границы рынка и реализовать выгоды более сложного производства и обмена.

Дальнейшему снижению риска в условиях неперсонифицированного обмена способствует появление посредников, устанавливающих частные правила и следящих за их выполнением. Во времена Средневековья возникают цеха, уставы которых четко регламентируют способы изготовления определенных товаров. Торговцы объединяются в купеческие гильдии и действуют согласно принятым кодексам. Кроме того, создаются специальные места для торговли, обмен на которых происходит в соответствии с четко установленными правилами. В отличие от условий персонифицированного обмена теперь важна не столько репутация каждого контрагента, сколько посредников, являющихся гарантами качества товаров и услуг и выполнения других условий соглашений.

В средневековой Англии ярмарки и рынки организовывались частными лицами, получившими королевскую привилегию. Организаторы не только предоставляли сооружения, необходимые для проведения торговли, но также несли ответственность за безопасность и улаживание конфликтных ситуаций.

Более развитой формой централизованного рыночного обмена стали биржи. Обычно их организуют группы торговцев, владельцев или арендаторов помещений, внутри которых заключаются соглашения. Все биржи подробно регламентируют деятельность тех, кто торгует на их площадках, включая время, отведенное для совершения сделок, возможные объекты торговли, условия соглашений, ответственность сторон. Определяются также механизмы разрешения споров и применяются санкции против тех, кто нарушает внутренние правила. Р. Коуз отмечает, что именно биржи, на которые экономисты часто ссылаются как на пример рынка совершенной конкуренции, обеспечивают осуществление обмена подробным регламентированием трансакций [Коуз, 1993, с.11].

Вместе с тем относительная значимость централизованной торговли, осуществляемой на принципах аукциона, уменьшилась с ростом числа магазинов оптовой и розничной торговли. В этих условиях издержки установления и поддержания частной системы правовых норм оказываются запретительно высокими.

Есть только один экономический агент, имеющий достаточный потенциал насилия для обеспечения угрозы наказания за невыполнение обязательств в условиях децентрализованного неперсонифицированного обмена. Поэтому деятельность на децентрализованных рынках регулируется правовой системой государства.

Возрастающая сложность общества повышает отдачу от формализации ограничений, а технологические изменения способствуют снижению издержек оценки путем внедрения стандартизированных мер и весов. Появление прейскурантов и новых, более развитых методов аудита и бухгалтерского учета делает менее затратным получение информации и контроль над осуществлением трансакций.

Рассматривая историческую эволюцию процесса рыночного обмена, можно выделить пять типов рынков: открытый публичный рынок, ремесленную лавку, ярмарку, биржу, универсальный магазин. Выше отмечалось, что эти рыночные структуры возникали последовательно, как реакция на усложнение параметров обмена, связанного с углублением разделения труда. В то же время мы наблюдаем одновременное существование всех пяти разновидностей рынков. Это означает, что каждая из них имеет определенные преимущества в снижении трансакционных издержек обмена.

Открытый публичный рынок – это бабушки у метро, торгующие семечками и сигаретами, разносчики мороженого в парках. Основное удобство для покупателей связано с доступностью: продавец сам ищет, кому предложить товар. Соответственно снижаются издержки поиска партнера для совершения обмена. Данный тип рынка предполагает возможность торга и установления цены на очень низком уровне, поскольку торговец не платит арендную плату, не закупает специализированное оборудование и имеет возможность избежать уплаты налогов. Это обусловливает снижение роли государства как гаранта обмена на данном рынке. Соответственно повышаются издержки спецификации и защиты прав собственности, а в условиях торга и издержки переговоров. Единственной защитой от оппортунистического поведения продавца на таких рынках является легкость разрыва отношений. Купив один раз некачественный товар, вы будете обходить человека, предложившего его, стороной. Это накладывает ограничение на ассортимент предметов обмена на открытом публичном рынке. Товары должны быть либо исследуемыми (для снижения издержек оценки), либо малоценными (поскольку получение компенсации может вызвать трудности). Вероятность покупки качественного товара повышается, если за место приходится платить (хотя бы милиции или нелегальным структурам). В этом случае продавец, дорожащий своей позицией, становится гарантом качества.

На рынке, основными участниками которого являются продавцы ремесленных лавок, издержки поиска альтернатив существенно выше: необходимо обойти несколько точек, чтобы найти интересующий товар. В то же время благодаря наличию определенного помещения, в котором осуществляется торговля, снижается вероятность оппортунизма в форме продажи некачественного товара. Гарантом качества выступает сам продавец, дорожащий своей репутацией, а также государство, взимающее с него налоги и имеющее возможность осуществлять периодические проверки. Дополнительные гарантии могут быть представлены третьей стороной при образовании профессиональных гильдий и ассоциаций. Соединение функций продавца и производителя позволяет также снижать цену на товар, в том числе в результате торга. Данный тип рынка имеет сравнительные преимущества в обслуживании обменов, предметом которых становятся уникальные товары (например, предметы искусства) или товары, требующие пред - и послепродажного обслуживания. Продавец в ремесленной лавке может выполнять заказы покупателей, а также несет полную ответственность за продажу некачественного товара. Со временем данный тип рынка может утрачивать черты безличного, неперсонифицированного обмена. Это произойдет тем скорее, чем в меньшей степени характеристики предмета обмена поддаются оценке внешним гарантом.

Ярмарка – третий тип рынка, на котором уместен торг продавца и покупателя, что повышает издержки переговоров и заключения контракта. В то же время на этом рынке сравнительно низки издержки поиска альтернатив, поскольку в известное время, в определенном месте собираются продавцы различных товаров. Если ярмарки функционируют постоянно, то появляется структура, схожая с широко распространенными оптово-розничными рынками. Отличительной чертой ярмарок является наличие определенных правил торговли, за выполнением которых обязан следить организатор. Он, как правило, обеспечивает защиту покупателей и продавцов, может являться в некоторой степени гарантом качества выставляемых товаров. За эти услуги приходится платить, но понятно кому и сколько, что снижает издержки спецификации и защиты прав участников рынка. Таким образом, репутация организатора ярмарки может оказывать существенное влияние на ассортимент покупаемых товаров (в сомнительном месте он будет такой же, как на открытом публичном рынке). Дополнительной защитой от оппортунизма является легкость смены партнера (одного из многих продавцов стандартных товаров), а также гарантии государства (на нынешнем этапе развития общества). Отдельно следует упомянуть ярмарки однородных товаров (например, книжные), на которых производители и покупатели имеют возможность встретиться и обсудить индивидуально условия договора.

Биржа представляет собой более сложную рыночную структуру, позволяющую снижать практически все виды трансакционных издержек благодаря разработке стандартных процедур торга. На бирже возможна торговля товаром, которого еще нет в наличии (например, заключать контракты на поставку будущих урожаев пшеницы). Это происходит благодаря одновременному существованию нескольких гарантов обменов. Биржевые комиссии устанавливают четкие, заранее известные правила для всех покупателей и ![]()

продавцов и наказывают за их невыполнение. Самым действенным способом предотвращения и пресечения оппортунистического поведения является лишение доступа на площадку. Регламентация касается даже уровня цен (при большой амплитуде торги могут быть приостановлены). В настоящее время не менее важна роль государства как гаранта обменов на бирже. Специально создаваемые органы осуществляют лицензирование профессиональных участников рынка, что является дополнительной гарантией качества биржевых услуг. Использование услуг специализированных посредников, а также высокие технологии позволяют существенно повысить эффективность торговли. В то же время максимальная обезличенность обмена обусловливает сравнительные преимущества данного типа рынка при торговле крупными партиями стандартизированных товаров.

продавцов и наказывают за их невыполнение. Самым действенным способом предотвращения и пресечения оппортунистического поведения является лишение доступа на площадку. Регламентация касается даже уровня цен (при большой амплитуде торги могут быть приостановлены). В настоящее время не менее важна роль государства как гаранта обменов на бирже. Специально создаваемые органы осуществляют лицензирование профессиональных участников рынка, что является дополнительной гарантией качества биржевых услуг. Использование услуг специализированных посредников, а также высокие технологии позволяют существенно повысить эффективность торговли. В то же время максимальная обезличенность обмена обусловливает сравнительные преимущества данного типа рынка при торговле крупными партиями стандартизированных товаров.

В универсальном магазине также существуют четко зафиксированные правила торговли, основным из которых следует признать отсутствие возможности торга, что снижает до минимума издержки ведения переговоров и заключения контрактов. Широкий ассортимент предлагаемой продукции обусловливает снижение издержек поиска альтернатив. Как правило, покупатели получают дополнительную возможность оценить потребительские качества товаров. Дирекция универсама в большей степени, чем устроители ярмарки, отвечает за качество продаваемых товаров. Вот почему покупатель чаще ориентируется на репутацию магазина, чем на репутацию отдельных продавцов, что заставляет дирекцию стимулировать добросовестную работу последних. В рамках данного типа рынка сильны также гарантии государства, поскольку между покупателем и продавцом заключается функционально полный контракт в виде чека. В то же время если четко не разработаны правила предъявления претензий, то по сложным предметам обмена могут возникнуть недоразумения: продавец отвечает за товар только в пределах своей компетенции.

Таким образом, одновременное существование всех пяти типов рынков связано с наличием сравнительных преимуществ в снижении трансакционных издержек, зависящих от правил проведения обменов. Этим также определяется спектр предметов обмена, торгуемых на тех или иных рынках.

Особо следует отметить следующее обстоятельство: только открытый публичный рынок полностью подходит под определение рыночного механизма управления сделками по О. Уильямсону. Если бы все рынки были таковы, то нам пришлось бы ограничиться потреблением стандартных, легко исследуемых, малоценных товаров. Для расширения спектра предметов обмена контрагенты используют дополнительные гарантии, что обусловливает применение на рынке не только классических, но и неоклассических и даже отношенческих контрактов.

По сути то, что мы называем рынком в повседневной практике, в теории может быть отнесено скорее к гибридным институциональным соглашениям.

9.3. Гибридные формы институциональных соглашений

Гибридная форма институциональных соглашений предполагает возникновение двусторонней зависимости, не требующей полной интеграции. Гибридная форма охватывает широкий спектр контрактных отношений от рыночных и до внутрифирменных, что соответствует определенной ранее неоклассической и отношенческой контрактации. Наиболее эффективным способом снижения трансакционных издержек в этих условиях является трехстороннее и двухстороннее управление трансакциями.

Гибридное институциональное соглашение предполагает долгосрочные контрактные отношения, сохраняющие автономность сторон, но предполагающие создание трансакционно-специфических мер предосторожности, препятствующих оппортунистическому поведению участников.

Использование технологии, предполагающей применение специфических активов или создание специфических продуктов, позволяет уменьшать издержки производства, снижать цену товаров и услуг, повышая, таким образом, выгоды от обмена. Вместе с тем в отсутствие определенных гарантий растет риск проявления оппортунистического поведения со стороны одного из контрагентов. Наиболее сильной гарантией является концентрация прав на остаточный доход и на контроль в руках одного индивида, фактически означающая создание иерархической внутрифирменной структуры управления. Это не позволяет использовать мощную рыночную мотивацию для повышения эффективности работы производителей, а также приводит к снижению экономии от масштаба или разнообразия. Вот почему в определенных условиях может оказаться достаточным создание гарантий, позволяющих использовать стимулирующее воздействие механизма цен, но в то же время снижающих риск проявления оппортунизма со стороны партнера.

Наиболее приемлемым выходом в условиях средней специфичности активов является обращение в специализированный третейский орган, имеющий преимущества в проведении экспертной оценки предмета спора. Сравнительно низкий потенциал принуждения должен в этом случае быть компенсирован доверием к принимаемому решению по урегулированию конфликтной ситуации. При повышении уровня специфичности активов соответствие сторон друг другу приобретает все большее значение, а издержки использования арбитража могут оказаться запретительно высокими, поскольку релевантная информация не всегда верифицируема. В этих условиях необходимо создание гарантий, способствующих пересмотру системы стимулов контрагентов. Речь идет прежде всего о предоставлении залогов, заставляющих партнера также нести издержки в случае прерывания отношений.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |

Проекты по теме:

Основные порталы (построено редакторами)

Основные порталы (построено редакторами)