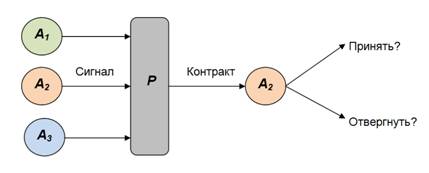

Последовательность сигнального взаимодействия можно представить в следующем виде (рисунок 8.4):

Рисунок 8.4 – Схема сигнального взаимодействия

В банковском секторе можно наблюдать массу сигналов, которые косвенным образом свидетельствуют о качестве фирмы. Это, например, структура финансовых обязательств фирмы.

Х. Леланд и Х. Пайл [Кузьминов, 2006] предложили модель, которая связывает стоимость компании и относительный объем долговых обязательств. Какова логика данной модели? Допустим, менеджер компании заинтересован в высокой стоимости ее акций и не заинтересован в ее банкротстве. Соответственно, он будет стремиться одновременно максимизировать стоимость акций и минимизировать вероятность банкротства. В этой ситуации ему нужно решить, выпускать ли акции, или брать в долг. Пусть он решил взять в долг, но на таких условиях, что, если долг не выплачивается вовремя, компания банкротится. Тогда большой долг компании как раз свидетельствует о ее надежности – ведь если менеджер, отрицательно относящийся к банкротству, все же берет в долг, значит, он расценивает вероятность банкротства компании как минимальную. А ненадежной компании выгоднее финансировать себя за счет акций, а не за счет долга, потому что в этом случае она сама принимает решения о размере дивидендов. Таким образом, размер долга может расцениваться как сигнал ее качества в силу того, что он подается информированной стороной – самой компанией.

На рынке потребительских товаров также существует множество разнообразных сигналов: гарантии, лицензии, реклама. Механизм работы этих сигналов основан на том, что их подача дороже обходится продавцам плохого товара, нежели продавцам хорошего.

Каково конечное влияние сигнализации на эффективность? С точки зрения эффективности сигнализация имеет два эффекта, положительный и отрицательный. Положительный эффект связан с решением проблемы неблагоприятного отбора, так что сделки между хорошими агентами и принципалами реализуются и повышается благосостояние тех и других.

Отрицательный эффект связан с осуществлением затрат на сигнализацию. Если допустить, что сигнализация, например, получение образования, никакого дополнительного экономического эффекта не имеет, то затраты на нее будут величиной, на которую сокращается общее благосостояние. Можно допустить, что в случае небольшой разницы в производительности разных типов агентов, благодаря чему возможно объединяющее равновесие, сигнализация будет создавать чистый отрицательный эффект.

Фильтрация (просвечивание). У принципала есть ряд возможностей выявить скрытые характеристики потенциальных агентов даже в случае, если последние имеют все основания их скрывать.

Действия, предпринимаемые принципалом (неинформированной стороной) с целью выявить реакцию на них агента (стороны информированной), по этой реакции определить скрытые характеристики последнего и таким образом предотвратить неблагоприятный отбор, носят название фильтрации, или просвечивание.

Примеры фильтрации также зачастую приводятся из области трудовых отношений. В частности, в качестве объяснения известной зависимости заработной платы от стажа работы теперь предлагается необходимость выявления агентов, не склонных часто менять место работы. Работодатель в данном случае устанавливает вознаграждение работника в размере, значительно меньшем по сравнению с рыночным уровнем. При этом дополнительные выгоды работника в виде человеческого капитала, получаемые им особенно интенсивно в первое время работы, также компенсируются низким вознаграждением. При таких условиях работник с высокой вероятностью смены данного места работы не станет на него устраиваться.

Другим примером является известный принцип оплаты труда в зависимости от выработки.

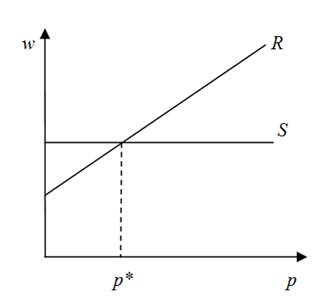

Рисунок 8.5 – График сдельной и повременной оплаты труда

На рис. 8.5 линия R представляет зависимость сдельной оплаты от производительности, а линия S – величину фиксированного оклада. Если основным параметром отбора агентов для принципала является уровень производительности p*, то, как показано на графике, соответствующий отсев будет обеспечен посредством установления сдельной оплаты труда. Это связано с тем, что агенты с более низкой производительностью сами не согласятся работать на условиях сдельной оплаты, поскольку при фиксированном окладе они получат больше. Сдельная оплата может повысить благосостояние только тех, чья производительность превышает уровень р*.

Еще одним примером политики, обеспечивающей фильтрацию, является меню контрактов, когда агентам предлагается несколько наборов условий и хорошим агентам выгодно выбрать определенный набор условий.

Пример подобных действий на рынке труда. Принципал предлагает агентам контракты двух типов: первый – для хорошего работника, второй – для плохого. В первом записано, что принципал гарантирует агенту большую заработную плату в случае, если он пойдет учиться в престижный вуз и получит диплом этого вуза. А во втором записано, что принципал гарантирует агенту маленькую заработную плату и в случае, если у него вообще нет диплома о высшем образовании, и в случае, если он пойдет учиться в непрестижный вуз и получит диплом этого вуза. Для тех, кто не способен к учебе, подписание первого контракта связано со слишком высокими издержками получения образования, и, вполне возможно, им покажется выгоднее подписать второй контракт: они, конечно, получат тогда маленькую заработную плату, но зато не понесут издержек получения образования. Таким образом, агент принимая один из предложенных контрактов или отвергая их все, тем самым информирует принципала о своем типе.

Подчеркнем, что механизмы действия сигналов и фильтрации на рынке труда в данном случае очень схожи. Однако в сигнальном взаимодействии первый шаг (получение диплома) делает сторона информированная, а в фильтрационном первый ход (требование о предоставлении диплома) – сторона неинформированная.

Обратимся к примеру текучести кадров (когда информированные агенты приходят на фирму, только чтобы бесплатно научиться чему-либо, а затем уходят). Как с помощью механизма фильтрации фирма могла бы бороться с таким неблагоприятным отбором? Какой набор контрактов она должна предложить, чтобы выделить среди работников тех, кто действительно намерен остаться на фирме, пройдя обучение? Рассмотрим два вида контрактов. Согласно одному из них, фирма обязуется все время платить работнику среднерыночную заработную плату. Согласно другому, она обязуется вначале платить работнику заработную плату меньше среднерыночной, но увеличивать ее с ростом стажа. Если работник выберет последний контракт, значит, он собирается достаточно долго проработать на фирме (ведь только тогда он начнет извлекать прибыль, а вначале он работает фактически себе в убыток), и поэтому фирма может, не опасаясь, учить его бесплатно. Данный контракт активно применяется там, где действительно важен уникальный человеческий капитал, приобретаемый работником.

Рационирование. Действия, которые предпринимает принципал с целью предотвращения неблагоприятного отбора и которые состоят в предъявлении агенту дополнительных требований, напрямую не связанных с показателями, влияющими на прибыль принципала, называются рационированием.

Так, банк, чтобы оградить себя от клиентов, наиболее склонных к риску, тем или иным способом рационирует выдачу кредита. Он может, например, установить процентную ставку ниже равновесной и оставить за собой право кредитовать только тех клиентов, кто в процессе переговоров согласится допустить банк к интересующей его информации, как то: состояние производственных запасов клиента, объем его долговых обязательств, ситуации на рынках, где предполагается использовать данный кредит, и пр.

Применяется процедура рационирования и в ряде сделок, которые имеют экономическое значение, но не являются денежными. Это, например, усыновление. Стандартной процедурой здесь мог бы стать аукцион, на котором будущие родители детдомовского ребенка определялись бы по принципу: кто за него больше даст. Однако при такой процедуре есть риск, что ребенок попадет в плохие руки. Поэтому используется процедура рационирования: специальная комиссия, куда входят психологи, педагоги, медики, изучает и выбирает будущих родителей с точки зрения их способности быть таковыми, а не только по формальным параметрам (типа семейного дохода или занимаемой семьей жилплощади).

8.1.2. Ex post агентские отношения: моральный риск

Основной проблемой агентских отношений, когда партнеры определели друг друга, является постконтрактный оппортунизм. Он заключается в том, что после заключения контракта действия агента не (вполне) соответствуют интересам принципала. Данная проблема возникает по причине того, что, во-первых, принципал и агент имеют различные интересы и, во-вторых, имеет место асимметричная информация о такой существенной стороне их контрактных отношений как действия и/или результаты действий агента. Если принципал, в отличие от агента, не в состоянии пронаблюдать действия агента, данная ситуация обозначается как проблема скрытых действий. Если же действия агента наблюдаемы, но результаты его действий зависят от влияния внешней среды, которое известно только агенту, то такая ситуация обозначается как проблема скрытой информации (как и в случае неблагоприятного отбора). Вероятность неблагоприятного влияния заключения контракта на действия агента обозначается термином моральный риск.

Следует отметить, что сфера применения концепции морального риска очень широка и может выходить за пределы агентских отношений, поскольку она применима и в тех областях, где ни одна из сторон не может рассматриваться как принципал или агент. Тем не менее, классической сферой применения концепции морального риска являются именно агентские отношения, к которым сводятся огромное множество типов взаимодействий, начиная с работодателя и работника и кончая обществом и государством.

Моральный риск в страховании. Моральный риск как явление впервые был описан в индустрии страхования, потому что именно в этой сфере раньше, чем где бы то ни было еще, накопилось большое количество эмпирических данных. Как показывает опыт, страховая компания может столкнуться с такими формами морального риска, как: пренебрежение рисками, недобросовестное поведение и чрезмерное использование предоставляемых услуг [Кузьминов, 2006].

Пренебрежение рисками. Когда вы полностью застраховали свое имущество или себя самое, то ваше поведение обычно меняется в сторону более рискованного. Например, зная, что вам все равно возместят стоимость разбитой машины, вы начинаете в какой-то мере пренебрегать правилами дорожного движения. Иными словами, даже если на стадии ex ante ваши риски были полностью оценены, и в этом смысле контракт, предложенный страховой компанией, был абсолютно эффективен, то на стадии ex post ничто не мешает вам повысить средний уровень риска и тем самым снизить эффективность данного контракта.

Недобросовестное поведение. Когда вы полностью застраховали имущество или себя самое, у вас возникает стимул повести себя недобросовестно: использовать это имущество или распорядиться собой так, чтобы спровоцировать страховой случай и получить компенсацию. Например, вам надоела ваша машина, и вы оставили ее незапертой на дороге. В результате, ее угнали, вы потребовали возмещения ее стоимости, а на полученные деньги купили новую.

Чрезмерное использование предоставляемых услуг. Когда в результате приобретения страховки какие-то услуги вам предоставляются бесплатно или по заниженной цене, вы порой начинаете этим злоупотреблять, слишком часто прибегая к ним. Подобные действия обуславливают социально неэффективный результат: социальные издержки превышают ваши выгоды.

Конечно, такое оппортунистическое поведение нетрудно предугадать и учесть его в контракте. Скажем, страховая компания, имея основания полагать, что приобретение медицинской страховки подвигнет клиента гораздо чаще обращаться к врачу, может сделать контракт дороже. Но тогда она столкнется с неблагоприятным отбором. Такой контракт с ней заключат только оппортунисты, потому что только им он и будет выгоден – они начнут потреблять гораздо больше медицинских услуг и его окупят. А для всех прочих этот контракт невыгоден – ведь они намерены воспользоваться им лишь по наступлении страхового случая.

Моральный риск в трудовых отношениях. Здесь моральный риск состоит в вероятности того, что агент после заключения контракта будет прилагать недостаточно усилий в выполнении порученных ему заданий. При этом различают моральный риск со скрытыми действиями и моральный риск со скрытой информацией, однако именно первый случай считается классическим для проблемы морального риска.

Можно выделить два условных типа агента, подчиненный и менеджер. Моральный риск, связанный с поведением подчиненных, принимает форму отлынивания от работы. Последнее проявляется в зависимости от системы оплаты труда. При любой системе оплаты подчиненный заботится, главным образом, о соответствии измеряемому параметру в ущерб другим параметрам. При повременной оплате труда подчиненный заботится, прежде всего, о высиживании оговоренного времени на рабочем месте, количественные же результаты его труда на его оплату не влияют и, следовательно, в данном случае будет страдать количество. При сдельной оплате труда подчиненный заботится только о количестве в ущерб качеству. Таким образом, в первом случае отлынивание проявляется в виде уклонения от выполнения трудовых операций, во втором случае – в виде пренебрежения качеством оказываемых трудовых услуг.

Моральный риск в отношении поведения менеджера может принимать форму демонстративного потребления, инвестиций за счет дивидендов, расширения операций за пределы оптимальности, с точки зрения стоимости фирмы, противостояние поглощениям и т. д.

Факторы возникновения морального риска.

Во-первых, различие в целях сторон, заключающих контракт. При заключении контракта происходит делегирование полномочий от принципала к агенту с тем, чтобы последний имел возможность реализовывать в рамках контракта цели первого. Проблема морального риска возникает, только если цели принципала противоречат целям агента.

Во-вторых, затрудненность мониторинга за исполнением контрактных обязательств. Если мониторинг деятельности агента не связан для принципала с издержками, и его результаты не содержат помехи, он будет осуществляться полностью, и недобросовестного исполнения агентом своих контрактных обязательств удастся избежать. А в противном случае – при неполном мониторинге – возникает моральный риск.

В-третьих, ограниченная ответственность агента за свои действия или решения. Агент ведет себя оппортунистически только в том случае, если возникающие при этом социальные издержки ложатся (по крайней мере, частично) на других участников контракта.

Способы решения проблемы морального риска. Эти способы можно разделить на две категории: внутренние (или контрактные) и внешние.

К внутренним относятся механизмы, доступные заинтересованной стороне в рамках конкретного контракта и оплачиваемые непосредственно самими его участниками. Например, желая предотвратить моральный риск, принципал может придумать такой механизм борьбы с ним, за который ему придется выложить деньги, что снизит до определенной степени привлекательность контракта.

Внутренними механизмами являются: контроль за действиями агента, стимулирующие контракты, добровольное принятие агентом более жестких условий и принцип «сделай сам».

Контроль за действиями агента. Контроль может принимать, например, форму мониторинга действий агента, включая поиск дополнительных источников информации об агенте, о его усилиях, о его честности и прилежании.

В фирмах часто вводят контроль за временем прихода и ухода с работы, за деятельностью кассиров следят видеокамеры и т. п. Все меры по ужесточению надзора за работниками, как правило, дорогостоящие, и нередко издержки контроля могут превышать ту выгоду, которая достигается подобным образом.

Скажем, в отношениях «брокер – акционер» акционер начинает следить за брокером, оперирующим его акциями. Брокер обычно получает проценты с операций и поэтому перепродает акции чаще, чем нужно, а пристальное наблюдение акционера связывает ему руки. Осуществление данного механизма связано с достаточно высокими издержками.

Однако, контроль не всегда связан с дополнительным расходованием ресурсов. Создание конкуренции между агентами может стать одним из возможных способов организации контроля поведения агентов. Если у агентов противоположные интересы, то они будут охотно раскрывать относительные преимущества своих трудовых качеств (своего товара), подчеркивая недостатки конкурентов.

Так, если вы хотите выбрать пластиковые окна, то, обратившись к нескольким фирмам, сможете узнать о недостатках тех окон, которые устанавливают их конкуренты и о которых они предпочитают умолчать. Однако полностью полагаться на конкурирующие источники информации, конечно, нельзя. Все они промолчат об общих для их товаров недостатках.

Стимулирующие контракты. Данный способ борьбы предполагает объединение интересов принципала и агента с помощью стимулирующих контрактов или участия агента в результатах деятельности. Когда о деятельности агента можно судить по ее результатам, в этом случае можно создать стимул для правильного поведения, выплачивая вознаграждение за хорошие результаты.

Однако, использование этого способа предотвращения морального риска может быть ограничено следующими факторами:

а) поведение агента нередко лишь частично влияет на результат и трудно выделить влияние на конечные результаты.

б) возможности заключения стимулирующих контрактов ограничены склонностью агента к риску. Большинство людей не склонны к риску. Они скорее выберут небольшой, но постоянный доход, чем неопределенный доход, который в среднем выше, но не зависит от факторов непредсказуемых и не поддающихся контролю с их стороны (погодных условий, общих экономических условий или даже простого везения). При использовании стимулирующих контрактов работодатель перекладывает часть риска на работников: если дела пойдут хорошо, то работники получат дополнительный доход, однако если дела пойдут плохо, то влияние неблагоприятных условий на благосостояние работодателя будет несколько смягчено, так как он выплатит работникам меньшее вознаграждение.

Добровольное принятие агентом более жестких условий. Агенты могут добровольно ставить себя в более жесткие условия, стесняя свободу своих будущих действий. Они как бы вносят залог, который теряют, если обнаруживается, что их поведение отклоняется от интересов принципала. Строительные подрядчики депонируют определенную сумму, которой они могут лишиться, если проект не будет завершен в срок или будет выполнен некачественно.

Почему агенты добровольно соглашаются связать себе руки, ставя себя в более жесткие условия? Дело в том, что использование заложников выгодно обеим сторонам. Работодатель, который видит, что у работника связаны руки и отлынивание ему невыгодно, готов заплатить ему более высокое вознаграждение.

Принцип «сделай сам». Моральный риск в агентских отношениях можно преодолеть, если отказаться от услуг агента и сделать все самому, за счет собственных усилий, организационной перестройки или изменения структуры собственности.

Так, если с поставщиком существуют регулярные и сложные отношения, а он ведет себя оппортунистически и не следит за качеством поставленной продукции, то для потребителя может оказаться выгодным приобрести фирму-поставщика. В данном случае вертикальная интеграция решит проблему морального риска в отношениях с агентом.

К внешним относятся механизмы, обеспечиваемые самим рынком или той средой, где данный контракт заключается, благодаря чему участники не платят за них вообще или платят опосредованно. К таким механизмам можно отнести сложившуюся репутацию на рынке, конкуренцию на данном рынке, угрозу поглощения компании.

8.2. Концепция отношенческой контрактации

В 1931 г. Американский правовед К. Льюллин обратил внимание на то, что классический юридический контракт во многих случаях непригоден для объяснения экономической организации, а в некоторых случаях может даже затруднить анализ [Одинцова, 2007]. В дальнейшем эту идею стали развивать и пришли к мысли, что экономический обмен можно представить как целый спектр контрактов. На одном конце этого спектра находятся чисто рыночные сделки, господствующие на рынке совершенной конкуренции, по мере удаления от этой точки и движения вправо возрастает доля отношенческих элементов, т. е. неявных, подразумеваемых договоренностей, не закрепленных в юридическом договоре (рисунок 8.6). Неформализованные договоренности невозможно защитить в суде, основным механизмом принуждения для них является внутреннее принуждение сторон к выполнению принятых на себя обязательств.

Рисунок 8.6 – Спектр контратов, характеризующих экономический обмен

В обычных контрактах стороны, как правило, могут свести требуемое исполнение к четко специфицированным обязательствам сторон. Отношенческие контракты создают уникальные отношения, в которых стороны являются взаимозависимыми, а неизвестные обстоятельства или сложность требуемого от сторон реагирования на эти обстоятельства могут помешать четкой спецификации их взаимных обязательств. Сложность и неопределенность играют концептуально разные роли, но часто они проявляются вместе.

Концепция отношенческой контрактации является центральной в новой институциональной экономической теории. Отношенческие контракты можно определить как контракты, участники которых не пытаются принять во внимание все возможные будущие обстоятельства, но тем не менее вступают в такие долгосрочные отношения, когда прошлые, настоящие и ожидаемые будущие личные отношения, возникающие между ними, имеют важное значение. Хозяйственные агенты в значительной степени полагаются на «невидимое рукопожатие» как заменитель «невидимой руки», которая не слишком эффективно действует в информационной экономике. В трудовой сфере «невидимое рукопожатие» работодателей со своими наемными работниками означает необязывающие утверждения, которые благоприятно влияют на долгосрочные ожидания работников и вместе с тем не накладывают чрезмерных ограничений на возможности гибкого поведения фирмы. Большинство трансакций, осуществляемых в рамках отношенческой контрактации, представляют собой элемент системы социальных отношений, которые выходят за пределы отдельной трансакции. Эти трансакции являются неотъемлемой частью долговременных деловых союзов.

Теория отношенческих контрактов применима к ситуациям, в которых существует двусторонняя зависимость участников контракта, обусловленная наличием трансакционно-специфических инвестиций. Инвестиции данного вида трансформируют агентский контракт в отношенческий. Примером служит фундаментальная трансформация – возрастающая зависимость фирмы от наемных работников, обладающих специфическим человеческим капиталом.

Гарантии отношенческих контрактов со стороны законодательства весьма ограничены. По этой причине оппортунизм приходится предотвращать путем частного порядка улаживания конфликтов. Под этим термином понимают как неюридические санкции, так и контрактные соглашения, которые защищены законом и предназначены для охраны каждой из сторон от постконтрактного оппортунизма другой стороны.

8.2.1. Вымогательство как вид оппортунистического поведения

Экономический агент, осуществляющий инвестиции в специфические активы, может оказаться в уязвимом положении, он попадает как бы в положение заложника. Если сделка не исполняется, то этот агент теряет свои вложения. В подобной ситуации, когда велика взаимозависимость сторон, возникает опасность оппортунистического поведения со стороны партнера, который владеет специфическим ресурсом или осуществляет вложение в специфические активы. Данный вид оппортунистического поведения носит название «вымогательство».

Вымогательство – это вид оппортунистического поведения, возникающий после заключения сделки, суть которого состоит в перераспределении квазиренты, ущемляющем интересы сторон, осуществившей специфические инвестиции.

Квазирента[1] – это дополнительный доход, который возникает при объединении специфических ресурсов и является целью оппортунистического поведения.

Почему же экономические агенты осуществляют специфические вложения? Потому что эти инвестиции могут привести к снижению издержек производства и обеспечивают дополнительный доход. Когда экономический агент принимает решение о входе в отрасль, он сравнивает тот доход, который получит, с теми инвестициями, которые ему необходимо осуществить. Та часть дохода, которая превышает минимальное количество, необходимое, чтобы привлечь фирму в данную отрасль, - это рента. Рента возникает, как правило, на ограниченный ресурс (причем ограничения могут быть как естественными, так и искусственными, например таможенные барьеры).

Однако, когда инвестиции уже осуществлены, доходы могут оказаться ниже, чем предполагалось. Они могут даже не окупать тех вложений капитала, которые осуществил экономический агент. Квазирента – это часть дохода, превышающая минимальное количество, необходимое для того, чтобы удержать производителя в данной отрасли. Квазиренту можно определить следующим образом: это разница между доходом фактора при его использовании в данном месте и доходом при его альтернативном наилучшем варианте использования. В качестве примера здесь можно привести сталелитейный завод, расположенный поблизости от энергетического предприятия и осуществляющий инвестиции, которые зависят от того, сможет ли завод покупать энергию по определенной цене. После осуществления инвестиций, которые имеют безвозвратный характер, энергетическое предприятие может поднять цену на энергию, и сталелитейный завод все равно будет работать, поскольку предельные выгоды, даже при более высокой цене энергии, будут превышать предельные издержки, несмотря на то что безвозвратные инвестиции при этом не окупятся.

Рента – это излишек по сравнению со средними переменными издержками. В конкурентной экономике рента – явление преходящее, а квазирента – довольно распространенное. Она создается всегда, когда осуществляются невозвратные специфические капиталовложения. Поэтому квазирента встречается чаще, чем рента. Квазирента по своей величине может быть или равна, или меньше ренты, но она не может превышать ренту. Для того, чтобы удержать фирму в данной отрасли, достаточно более низкого дохода по сравнению с тем, который необходим, чтобы привлечь ее в данную отрасль. Разница между ними возникает из-за наличия издержек, которые фирма (или работник) несет при входе в отрасль и которые она не может вернуть, если уходит с этого рынка.

Плата за приносимую квазиренту – это повышенная рискованность специализированных капиталовложений, необходимость поиска дополнительных гарантий от нарушения партнером своих обязательств. Квазирента может быть экспроприирована, а владелец не будет извлекать фактор из данной сферы его использования. Рассмотрим следующий пример [Одинцова, 2007].

Владелец типографского станка А получает от издателя В плату за пользование станком в размере 5500 долл. в день. Эксплутационные расходы составляют 1500 долл. в день, а его остаточная стоимость – 1000 долл. в день. Станок будет эксплуатироваться до тех пор, пока плата за его использование не достигнет минимума – 1500 долл. в день (средние переменные издержки). Квазирента, которая приходится на станок, составляет:

5500–1500–1000=3000 долл. (в день).

Сумма 3000 долл. в день – это разница между доходом, приносимым типографским станком в данном месте его использования (4000 долл. в день), и его наилучшим альтернативным использованием (1000 долл. в день) при условии, что издатель В является единственным потребителем услуг типографии. Если В – единственный покупатель услуг станка, то он имеет возможность присвоить всю квазиренту в размере 3000 долл. в день. Но предположим, что есть еще издатель С, готовый платить А 3500 долл. в день. Поскольку издатель С готов платить 3500 тыс. долл. в день за пользование станком, то В сможет присвоить только 2000 долл. в день, если ему удастся снизить цену на печатные работы до 3500 тыс. долл. в день. Таким образом, 2000 долл. в день – это квазирента, которая может быть присвоена. Владелец станка тоже может присвоить часть доходов издателя, если у того нет другого продавца или если цена услуг другого продавца выше.

Каким образом может быть присвоена квазирента?

а) Квазирента может быть присвоена нелегальными способами, например гангстерами посредством рэкета.

б) Квазирента может быть экспроприирована законными способами – владельцами специализированных ресурсов.

Опасность экспроприации существует тогда, когда специфический ресурс зависит от другого ресурса, который является в некотором роде уникальным. Когда владелец этого уникального ресурса изымает свой ресурс, а субституты очень дороги, либо более низкого качества, тогда происходит изъятие квазиренты, приходящейся на другие специфические ресурсы. Например, в результате расторжения арендного соглашения, розничный магазин, который стал привычным в какой-то местности, вынужден покинуть местный рынок. В данном случае экспроприируется квазирента, которую магазин получал за счет своего местоположения.

Экспроприация квазиренты одной из сторон сделки – это всего лишь перераспределение богатства. Именно поэтому было бы неправильно использовать антимонопольное законодательство в ситуациях, которые характеризуются специфичностью ресурсов, несмотря на возникновение отношений двусторонней монополии после того, как заключен контракт и осуществлены инвестиции в специфические ресурсы. Антимонопольное законодательство направлено на защиту потребителей от высоких цен и ограниченного предложения, вызванного монопольным положением производителя. А экспроприация квазиренты не ведет к увеличению цен для потребителей. Она касается перераспределения дохода между сторонами сделки и не влияет на рыночные цены, поскольку квазирента – это доход на невозвратный капитал.

Но влияет ли потенциальная возможность экспроприации квазиренты на богатство общества и какие опасности с точки зрения экономической эффективности таит вымогательство?

Присвоение квазиренты связано с затратами ресурсов и не создает никакой ценности, а лишь перераспределяет ее. Угроза вымогательства со стороны партнера – это серьезное препятствие на пути осуществления специализированных инвестиций. Если не найти способа предотвращения экспроприации квазиренты, тогда экономические агенты не будут вкладывать средства в специфические ресурсы.

Рассмотрим следующий пример [Мильгром, Робертс, 1999, т. 1, с. 207].

Таблица 8.3 – Специфические инвестиции и угроза вымогательства

|

Фирма А |

Фирма Б | |

|

Присваивать |

Не присваивать | |

|

Присваивать |

–1; –1 |

3; –2 |

|

Не присваивать |

–2; 3 |

2; 2 |

Две фирмы – А и Б объединяют усилия в целях реализации совместного проекта. Каждая из фирм должна осуществить специфические инвестиции, ценность которых за пределами данной сделки равна нулю. Пусть каждая фирма осуществляет капиталовложения в размере 2. Общая прибыль, которую приносят эти инвестиции, составляет 8, и если прибыль делится поровну в соответствии с первоначальной договоренностью, то каждая фирма поучит по 4. Однако распределение прибыли между фирмами таит опасность вымогательства со стороны каждого из партнеров. Присвоение прибыли – это не бесплатная деятельность. Чтобы присвоить большую часть прибыли, каждая из фирм должна понести в размере 3. Надежный контракт, который управлял бы процессом распределения прибыли, заключить в данном примере невозможно.

Каждый из игроков должен выбрать одну из двух стратегий: присваивать большую часть прибыли или не присваивать. Если ни одна из фирм не присваивает прибыль, тогда она делится пополам и выигрыши игроков составляют (8–4):2=2. Если оба пытаются присвоить большую часть прибыли, то общий выигрыш делится пополам: [(8–4):2] –3=–1. Если, к примеру, фирма А присваивает, а фирма В нет, тогда А получает всю прибыль, В не получает ничего и выигрыш А составит: 8–2 –3=3, а В понесет затраты на инвестиции, т. е. (–2).

Здесь мы имеем дело с ситуацией «дилемма заключенных». Игроки приходят к неэффективному равновесию, выбирая стратегию «присваивать» и получая выигрыши (–1;–1). В подобной ситуации фирмы даже не начнут игру. При принятии решений об инвестициях они учитывают возможные выигрыши, и именно эти стимулы влияют на решения об инвестировании. В данной ситуации угроза оппортунистического поведения в форме вымогательства полностью разрушает стимулы к инвестированию. Если фирмы не будут иметь гарантий, что их партнер не потребует больше, чем его доля в прибыли, то инвестировать средства они не будут. Вследствие этого отказа от специфических инвестиций возрастут издержки предоставления товаров и услуг, а это уже будет социальными издержками оппортунистического поведения. Чтобы решить эту проблему, экономические агенты ищут и находят такую форму контракта, которая гарантировала бы им доход на их специфические инвестиции.

Проблема вымогательства возникает из сочетания специфичности ресурсов и неполноты контрактов. Озабоченность этими проблемами ведет к неэффективному использованию ресурсов: фирмы, опасаясь, что осуществленные инвестиции сделают их уязвимыми в отношении вымогательства, отказываются от капиталовложений в специфические ресурсы. Решить проблемы, возникающие вследствие опасности вымогательства, помогает выбор типа контракта и способа организации сделки, например, посредством заключения долгосрочных контрактов или осуществлением вертикальной интеграции.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |

Проекты по теме:

Основные порталы (построено редакторами)

Основные порталы (построено редакторами)