Двусторонняя организация. Как уже упоминалось, механизмом адаптации в случае данного типа организации является накопленный опыт отношений. На основании этого опыта при данном типе организации происходит непрерывная адаптация к новым обстоятельствам.

Данный тип организации более всего подходит к регулярно повторяющимся трансакциям, под которые делаются малоспециализированные инвестиции. Это связано с тем, что, с одной стороны, данный тип организации считается дорогим, так что он может быть экономически оправдан только при длительном применении. С другой стороны, здесь сохраняется автономность участников трансакции, что требует сохранения за каждым из них хотя бы некоторой гибкости в плане обращения к рыночным альтернативам, откуда и вытекает малоспециализированный характер инвестиций.

Объединенная организация. Административный приказ является главным механизмом адаптации в рамках данного типа организации трансакций. Она имеет место при объединении собственности партнеров в рамках одной фирмы. Примером здесь может быть вертикальная интеграция, т. е. объединение нескольких фирм, где продукция одной фирмы предназначена для продажи другой фирме, скажем, производитель и оптовый покупатель. Поскольку принятие решений в данном случае не требуют переговоров и состыковки интересов, этот тип организации обеспечивает максимальную гибкость в ответ на изменяющиеся обстоятельства. Вместе с тем, хорошо известны и недостатки объединенной организации, к которым принято относить бюрократизацию и ослабление стимулов. Бюрократизация порождает проблемы в обмене информацией между различными управленческими звеньями компании, а ослабление стимулов вызывается исчезновением видимой связи между полезным вкладом работника и его вознаграждением.

Данный тип организации наиболее подходит к регулярно повторяющимся (и реже к случайным) трансакциям, под которые делаются идиосинкразические (т. е. высокоспециализированные) инвестиции. Особенностью идиосинкразических инвестиций является не только их почти полная бесполезность при альтернативном употреблении, но и крайние трудности в их оценке. Чрезвычайно высокие стратегические риски, возникающие в силу осуществления таких инвестиций, требует объединения собственности.

Вышеописанные виды организации трансакций и типы и примеры трансакций, которым они лучше всего подходят, в обобщенном виде представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 - Тип организации и соответствующего ей контракта при различных уровнях частоты и специализированности трансакций

Обратим внимание на то, что каждому виду организации трансакций ставится в соответствие определенный вид контракта из классификации Я. Макнейла:

• Рыночная организация – классический контракт. Напомним, что классический контракт претендует на полноту. Очевидно, что такой контракт подходит только к стандартным трансакциям, в которых не имеет значения соответствие партнеров друг другу и, следовательно, трансакции не порождают взаимной зависимости. Данное свойство присуще также и рыночной организации, поскольку конкуренция как характерный для нее механизм адаптации предполагает наличие сопоставимых альтернатив, что равносильно отсутствию взаимной зависимости. Таким образом, использование применительно к стандартным трансакциям – это то, что объединяет и рынок как способ организации, и классический контракт.

• Трехсторонняя организация – неоклассический контракт. Различие между этими терминами можно усматривать только в их, соответственно, экономическом и юридическом происхождении.

• Двусторонняя/объединенная организация – отношенческий контракт.

Главное, что может объединять двустороннюю и объединенную организации, – это долгосрочный характер специализированных трансакций. В данном случае, с одной стороны, возникает двусторонняя зависимость, в другой стороны, накапливается опыт взаимоотношений, который может быть использован как инструмент адаптации.

Последний же, как уже упоминалось, прежде всего, и отличает отношенческие контракты.

В таблице 7.3 представлено шесть типов трансакций, различающихся по двум параметрам (неопределенность принимается заданной, а точковые трансакции исключаются). В зависимости от соотношения двух параметров каждой трансакции наиболее подходит определенный тип организации и контракта.

Для трансакций, поддерживаемых стандартными инвестициями, независимо от их частоты, лучше всего подходят рыночный тип организации и, соответственно, классический контракт. Для случайных малоспециализированных трансакций наиболее подходит трехстороннее управление, сочетающее сравнительную дешевизну и пригодность для ситуации взаимной зависимости. Регулярно повторяющиеся малоспециализированные трансакции оправдают использование более дорогой двусторонней организации.

Случайные идиосинкразические трансакции в равной мере могут организовываться с помощью трехсторонней и объединенной организации, поскольку первая была бы оправдана краткосрочным характером контрактных отношений, а вторая – сильной взаимной зависимостью. Наконец, регулярно повторяющиеся идиосинкразические трансакции однозначно требуют объединенной организации, преимущества которой в данном случае будут состоять в том, что, с одной стороны, она избавляет от высоких стратегических рисков, а, с другой стороны, издержки ее использования оправданы долгосрочным характером контрактных отношений.

Несмотря на то что в таблице не отражено влияние фактора неопределенности на выбор механизма управления контрактными отношениями, изменение ее уровня оказывает существенное влияние на эффективность адаптации к непредвиденным условиям. При повышении уровня неопределенности стороны либо создают дополнительные гарантии непрерывности отношений, т. е. выбирают механизм управления контрактными отношениями, и большей степени опирающийся на неформальные условия разрешения конфликтных ситуаций, либо отдают предпочтение технологии, предполагающей использование ресурсов и активов общего назначения, при которой непрерывность отношений и соответствие сторон друг другу не являются столь существенными характеристиками.

Тема 8. Теории контрактов: возможные подходы

8.1. Теория агентских отношений

8.1.1. Ex ante агентские отношения: неблагоприятный отбор

8.1.2. Ex post агентские отношения: моральный риск

8.2. Теории отношенческих контрактов

8.2.1. Вымогательство как вид оппортунистического поведения

В рамках стандартной неоклассической теории, когда процесс передачи прав собственности осуществляется мгновенно и без потерь, анализу контрактов как таковых нет места. Люди предполагаются совершенно рациональными. Они обладают полной и симметричной информацией и действуют в рамках совершенного механизма принуждения к исполнению обязательств – государства, наличие которого «за сценой» предотвращает всякие попытки нарушить условия контракта. Соответственно, неоклассический подход игнорирует все проблемы, связанные с заключением контрактов и их реализацией: асимметрию информации между участниками, их ограниченную рациональность и пр.

Неудовлетворенность неоклассической теорией, стремление расширить границы анализа и, как следствие, ослабление ее предпосылок привело к появлению в 1970-х гг. первых работ, где исследовались проблемы, возникающие в реальных контрактах, и механизмы их решения. А далее началось бурное развитие теории контрактов.

В новой институциональной экономической теории развиваются несколько теорий контракта. Некоторые из них тяготеют к неоклассическому направлению экономической мысли, они основаны на постулатах об «экономическом человеке», абсолютной рациональности и максимизирующем поведении. В таких теориях акцент делается на применении математических методов и прежде всего стандартных методов микроанализа. Другие теории опираются на нетрадиционные для экономической науки понятия, такие, как «отношения», «солидарность», «доверие» и т. д. При этом используются не только математические, но и «вербальные» методы, характерные для социологии и других смежных наук.

В данном разделе будут рассмотрены две «крайние» теории контрактов: теория агентских контрактов и теория отношенческих контрактов. Первая имеет неоклассический характер, она рассматривает взаимодействие участников контракта как антагонистическое, а их поведение как абсолютно рациональное и максимизирующее. Вторая, наоборот, делает акцент на роли кооперации, сотрудничества, солидарности. Поведение участников взаимодействия не является абсолютно рациональным, на него оказывает существенное влияние институционализированная система ценностей.

8.1. Теория агентских отношений

Одним из современных направлений теории контрактов является теория агентства, которая рассматривает основные виды оппортунистического поведения – неблагоприятный отбор и моральный риск, – последствия их проявления и механизмы борьбы с ними.

Теория агентства, или теория агентских отношений, возникла в начале 1970-х гг. В ее основу легли работы по теории асимметричной информации. Начальный этап развития теории агентства тесно связан с именами нобелевских лауреатов в области экономики Джорджа Акерлофа и Майкла Спенса, а также с именами таких известных ученых, как Пол Милгром, Бендт Холмстром и ряд других.

Предпосылки теории агентства. Основными предпосылками данной теории являются положения, что:

1) все участники контрактных отношений считаются совершенно рациональными. В частности, они обладают параметрическим знанием относительно ситуации, в которой находятся (они не знают, что произойдет в будущем, но знают структуру проблем, которые могут возникнуть), и их вычислительные способности не ограничены.

2) участники контрактных отношений обладают разной информацией относительно ряда ключевых переменных. Таким образом, информация хотя и является полной, но распределена между участниками асимметрично.

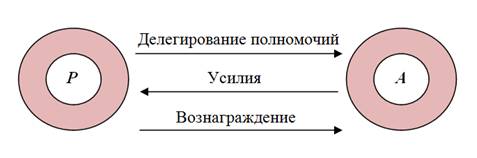

Сторонами контракта выступают принципал (P), или заказчик, и агент (A), или исполнитель. Принципал нанимает агента, действующего от имени принципала, для оказания неких услуг и, чтобы облегчить достижение поставленных целей, делегирует этому агенту некоторые полномочия по принятию решений (рисунок 8.1).

Рисунок 8.1 – Отношения «принципал – агент»

Информация до и после заключения контракта асимметрична, поскольку:

а) действия агента не поддаются непосредственному наблюдению со стороны принципала;

б) агент располагает некоторыми результатами наблюдений, которых нет у принципала.

Пример 8.1. В отношениях между врачом и пациентом врач выступает в роли агента, выбирающего некие действия, влияющие на благосостояние принципала (пациента). Врач обладает преимуществом в знаниях, которым он может воспользоваться для завышения объема оказываемых медицинских услуг сверх необходимого уровня. Такие знания врача являются скрытой информацией.

Пример 8.2. В трудовом договоре наниматель выступает в роли принципала, а наемный работник – в роли агента. Использование рабочего времени в своих целях является скрытым действием работника.

Пример 8.3. Акционеры являются принципалами, которые не могут в деталях наблюдать за тем, принимают ли менеджеры – их агенты – решения, соответствующие ситуации, или нет. Проблема принципал–агент в данном случае получила название «отделение собственности от контроля».

Пример 8.4. Страховая компания, застраховавшая имущество собственника от пожара, является принципалом, а собственник – агентом. Оппортунистическое поведение собственника заключается в данном случае в несоблюдении им мер противопожарной безопасности. В подобных страховых случаях лежат истоки термина «моральный риск».

Заметим, что модель агентских отношений применима практически к любым сферам экономического и социального взаимодействия (таблица 8.1).

Таблица 8.1 – Примеры отношений «принципал–агент»

|

Сфера взаимодействия |

Принципал |

Агент |

|

Рынок |

Пациент |

Врач |

|

Клиент |

Адвокат | |

|

Арендодатель |

Арендатор | |

|

Инвестор |

Брокер | |

|

Страховщик |

Страхующийся | |

|

Кредитор |

Заемщик | |

|

Фирма |

Наниматель |

Наемный работник |

|

Бригадир |

Рабочий | |

|

Совет директоров |

Исполнительный директор | |

|

Акционер |

Менеджер | |

|

Политический рынок |

Избиратель |

Депутат |

|

Подданный |

Правитель | |

|

Государство |

Госплан СССР |

Отраслевые министерства |

Как правило, интересы принципала и агента различны, и агент, преследуя собственную выгоду, ущемляет интересы принципала. В данной ситуации задача принципала – разработать схему вознаграждения таким образом, чтобы агент действовал в интересах принципала. Эта схема основана, помимо предположения о том, что принципал знает меньше, чем агент, еще на одном важном предположении, а именно: принципал всегда выполняет взятые на себя обещания (например, по выплате вознаграждения). Отсюда следует, что схема вознаграждения должна быть построена на проверяемой информации, т. е. на информации, которую может наблюдать третья сторона (суд), контролирующая выполнение принципалом своих обещаний.

Таким образом, основной задачей теории агентства является поиск и анализ оптимальных схем вознаграждения, включающий оценку издержек, возникающих вследствие асимметрии информации в тех или иных контрактах, и поиск эффективных механизмов минимизации этих издержек.

Издержки, связанные с реализацией контракта между принципалом и агентом, называют агентскими. Они включают в себя:

а) затраты принципала на мониторинг, предназначенный для ограничения уклоняющейся деятельности агента;

б) затраты агента, сопряженные с осуществлением залоговых гарантий. Залоговые издержки часто необходимы, чтобы принципал имел гарантии, что агент не предпримет каких-либо действий, причиняющих ему ущерб;

в) остаточные потери принципала, связанные с тем, что действия агента не направлены всецело на максимизацию благосостояния принципала.

Теория агентских отношений распадается на ex ante и ex post проблемы. В обоих случаях речь идет о решении проблемы оппортунизма экономических агентов, препятствующего заключению эффективных сделок. При этом выделяется два вида оппортунизма: предконтрактный и постконтрактный.

Рисунок 8.2 – Увязка основных понятий теории агентских отношений

На рисунке 8.2 представлена схема, в которой увязываются основные понятия теории агентских отношений. Исходной является проблема ограниченной рациональности экономических агентов, т. е. недостаточность информации и возможностей ее переработки. Благодаря этому появляется возможность проявления оппортунизма, т. е. склонности индивидов в стремлении к собственной выгоде прибегать к обману или сокрытию информации. Ограниченная рациональность и оппортунизм, вместе взятые, порождают проблему асимметричности информации, при которой информация, касающаяся существенных сторон сделки, доступна не всем ее участникам. Оппортунизм, с которым экономические агенты пытаются справиться на стадии поиска партнера по сделке, принято обозначать как предконтрактный, а та его разновидность, против которой направлены усилия экономических агентов на стадии заключения контракта с уже найденным партнером, – как постконтрактный.

Также и асимметричность информации на стадии поиска партнера принимает форму скрытой информации, а на стадии заключения контракта – форму скрытых действий.

Под скрытыми действиями понимаются те действия агента, которые принципал наблюдать не может. Скрытая информация – это информация о внешних условиях, которая на определенном этапе становится известна агенту, но не принципалу. Как правило, термин «скрытая информация» имеет отношение к проблеме неблагоприятного отбора, однако нередко проблема скрытой информации связывается также и с проблемой морального риска. Это имеет место тогда, когда действия агента являются наблюдаемыми и, следовательно, в строгом смысле скрытых действий нет, но может присутствовать скрытая информация относительно внешних обстоятельств, влияющих на результат наблюдаемых действий.

Выше названные формы асимметричности информации являются также и формами проявления оппортунизма, а именно, предконтрактный оппортунизм проявляется в скрытой информации, а постконтрактный оппортунизм – в скрытых действиях. Далее, скрытая информация порождает проблему неблагоприятного отбора, а скрытые действия – проблему морального риска.

Неблагоприятный отбор проявляется том, что агент (более информированная сторона), используя информационное преимущество, добивается заключения контракта на самых выгодных для себя условиях. Задача принципала в этом случае – предложить агенту такую схему вознаграждения, которая заставит его открыть информацию.

Моральный риск состоит в недобросовестном поведении агента, которое обусловлено асимметрией информации относительно эндогенных переменных. Соответственно, задачей принципала является разработка таких условий стимулирования, которые заставят агента придерживаться линии поведения, отвечающей интересам принципала.

В качестве механизма решения данных проблем в первом случае выступают информативные сигналы и фильтрация, а во втором случае – оптимальный контракт (таблица 8.2).

Таблица 8.2 – Формы проявления оппортунизма и асимметричности информации, их экономических последствий и борьбы с ними

|

Формы проявления | ||

|

на стадии поиска партнера |

на стадии заключения контракта | |

|

Оппортунизм |

предконтрактный |

постконтрактный |

|

Асимметричность информации |

скрытая информация |

скрытые действия |

|

Экономический эффект |

неблагоприятный отбор |

моральный риск |

|

Средства достижения эффективности |

информативные сигналы; фильтрация |

оптимальный контракт (участие в прибылях, эффективная заработная плата) |

8.1.1. Ex ante агентские отношения: неблагоприятный отбор

Факторы возникновения благоприятного отбора. Неблагоприятный отбор возникает в ситуациях, когда агенты, пользуясь асимметрией информации, добиваются заключения контракта на наиболее выгодных для себя условиях. Неблагоприятный отбор возникает, во-первых, из-за наличия у агентов характеристик, неизвестных принципалу; и, во-вторых, в силу наличия издержек измерения этих характеристик.

Действительно, чем выше издержки измерения, тем, соответственно, у агентов появляется больше возможностей для оппортунистического поведения. Когда в качестве условия сделки выдвигается минимальный набор измеряемых параметров, полученная выборка чаще всего будет хуже ожидаемой. Она не будет средней, она сместится в сторону худшего набора параметров.

Данную проблему можно рассмотреть на примере рынка подержанных автомобилей, соответствующую модель которого впервые предложил Дж. А. Акерлоф [Акерлоф, 1994].

Модель рынка подержанных автомобилей. В данном модели допускается, что на рынке имеется два типа автомобилей: «сливы», т. е. хорошие автомобили (1) и «лимоны», т. е. плохие автомобили (2).

Каждый продавец знает тип своего автомобиля, а покупатели не знают тип конкретного автомобиля, но знают, какова доля «слив» в общей численности подержанных автомобилей и, соответственно, какова вероятность покупки «сливы». Тогда цена спроса на средний подержанный автомобиль будет определяться следующим равенством:

PD = PD1 w1 + PD2 w2

где PD – цена спроса на средний подержанный автомобиль, w1 и w2 – вероятности покупки, соответственно, «сливы» и «лимона», PD1 и PD2 – цена спроса на, соответственно, «сливу» и «лимон». Теперь, если задать цены предложения «слив» PS1 и «лимонов» PS2 , то:

PD1 > PS1 > PD2 > PS2 ,

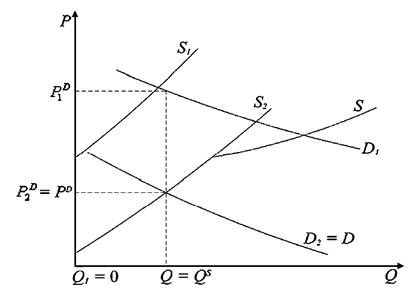

т. е. цены спроса выше цен предложения, когда речь идет о товаре одного и того же качества, однако цена спроса на «лимон» меньше цены предложения «сливы». Таким образом, возможно, что PS1 > PD, т. е. цена спроса на средний подержанный автомобиль будет ниже цены предложения «сливы» и, следовательно, продавцы «слив» уйдут с рынка. Продавцы же «лимонов» останутся, поскольку их цена предложения всегда будет ниже цены спроса на «лимоны». В конечном итоге, когда покупатели поймут, что на рынке подержанных автомобилей продаются только «лимоны», так что w1 = 0, цена спроса на средний автомобиль сравняется с ценой спроса на «лимоны», т. е. PD = PD2 и рынок подержанных автомобилей станет рынком только «лимонов». Вот из-за чего данная модель нередко обозначается как модель рынка «лимонов» (рисунок 8.3).

Рисунок 8.3 – Равновесие в модели рынка лимонов

На рисунке 8.3 кривая S1 представляет предложение «слив», кривая S2 – предложение «лимонов», кривая S – общее предложение подержанных автомобилей, D1 – спрос на «сливы», D2 – спрос на «лимоны». На графике показано, что конечная цена на рынке подержанных автомобилей равна цене спроса на «лимоны», а общее количество продаваемых подержанных автомобилей равно количеству продаваемых «лимонов». Ключевым моментом здесь является то, что по цене равновесия для «лимонов» не может быть продано ни одной «сливы». Таким образом, устанавливается равновесие рынка одних «лимонов», рынок «слив» исчезает и, следовательно, следствием неблагоприятного отбора является выживание худших. Хотя цена спроса на «сливы» и превосходит их цену предложения и поэтому обмен мог бы повысить благосостояние продавцов и покупателей «слив», эффект неблагоприятного отбора не позволяет состояться этим сделкам. Данный эффект легко связать с уже рассмотренной проблемой внешних эффектов. Здесь решение продавца «лимона» о продаже своего автомобиля порождает социальные издержки в виде ухудшения общего впечатления покупателей о качестве продаваемых подержанных автомобилей. В результате цена спроса на средний автомобиль снижается, а последствия от этого снижения цен раскладывается на всех продавцов. Поскольку отдельный продавец не несет полные издержки своего решения о продаже, он реализует это неэффективное для общего благосостояния решение, в результате чего рынок «слив» исчезает.

Примеры неблагоприятного отбора на рынке труда, страховых услуг и кредитов. Стандартные примеры неблагоприятного отбора приводятся также в связи с функционированием рынков труда, страховых услуг и кредита.

Пример 8.5. На неоднородном рынке труда (т. е. рынке, представленном агентами с разными уровнями производительности – высоким и низким), наниматель пытается нанять работника, чтобы тот работал на него в обмен на заработную плату. В такой ситуации неизбежна асимметрия информации: работник знает о себе, хороший он или плохой, а наниматель этого не знает. Предлагаемый им контракт основан только на знании структуры рынка труда. Если наниматель знает, что доля хороших работников на этом рынке равна 1/2, а доля плохих – 1/2, он предложит работнику средневзвешенную заработную плату, рассчитывая за счет недоплаты хорошему работнику покрыть издержки, связанные с наймом плохого работника. А работник, оценивая предлагаемый ему контракт, решит, соглашаться ли работать за такую плату, или нет. Безусловно, у плохого работника будут все стимулы принять контракт, поскольку в этом случае он получит больше, чем реально заслуживает. Напротив, у хорошего работника таких стимулов не будет – ведь ему предлагают работу, не соответствующую его квалификации и продуктивности. В результате, подобная политика найма приведет к неблагоприятному отбору: к нанимателю на работу придут лишь плохие работники. Например, фирме требуются работники, обладающие определенными специфическими знаниями (скажем, навыками работы на компьютере). Если фирма объявит, что новички будут обучены этим навыкам бесплатно, она с большой вероятностью столкнется с проблемой неблагоприятного отбора: на фирму придут в основном не те, кто заинтересован там работать, а те, кто хотел бы, окончив бесплатные курсы работы на компьютере, сдав экзамен и получив соответствующий сертификат, начать искать более высокооплачиваемую работу [Кузьминов, 2006].

Пример 8.6. Если страховая компания не имеет возможности узнать, здоровы ли, в действительности, те люди, которые обратились к ней за медицинской страховкой, или тяжело больны, она предложит всем им среднюю цену за страховой полис, определенную на основании среднего уровня заболеваемости. Для здоровых людей эта цена слишком высока – им известно, что они не больны и скорее всего не заболеют, а следовательно, их затраты в данном случае не окупятся. Зато для людей со слабым здоровьем эта цена выгодна, ибо они понимают, что будут болеть, в среднем, чаще остальных. В результате, страховая компания столкнется с проблемой неблагоприятного отбора (к ней за медицинской страховкой обратятся лишь те, у кого риск заболеть выше среднего уровня) и понесет убытки.

Пример 8.7. Очень ярко проявляется неблагоприятный отбор в банковской сфере, на рынке кредитов. Любому банку, чтобы максимизировать прибыль, необходимо определить оптимальную для себя процентную (или кредитную) ставку. Как бы он это сделал, будь информация о потенциальных заемщиках совершенной? Он оценил бы кривые спроса на кредиты и предложения кредитов (учитывая, что чем выше процентная ставка, тем больше банк требует за кредит и тем, соответственно, меньше спрос и больше предложение) и установил бы процентную ставку на равновесном уровне (где спрос на кредиты равен их предложению).

А если информация банка о заемщиках не является совершенной? Представим себе, что процентная ставка банка начнет расти. Тогда из пула его потенциальных заемщиков начнут уходить те, для кого наиболее сложно в этих условиях вернуть кредит, т. е. заемщики, наименее склонные к риску, и останутся те, кому присуща более высокая средняя рисковость проектов. И если банк установит высокую процентную ставку (а ставка, уравновешивающая спрос и предложение кредитов, и будет таковой), он столкнется с проблемой неблагоприятного отбора: высокая процентная ставка привлечет в банк не самых выгодных клиентов.

Способы решения проблемы неблагоприятного отбора. Очевидно, что решение проблемы неблагоприятного отбора могло бы повысить благосостояние как принципала, так и агентов, относящихся к типу хороших. В этом случае между ними была бы заключена сделка, по условиям которой хороший агент получил бы соответствующее ему вознаграждение, а принципал извлек бы выгоду в виде услуг хорошего агента.

Для решения данной проблемы используются различные способы, а именно сигналы, фильтрация и рационирование.

Основной критерий разграничения этих способов решения проблемы неблагоприятного отбора состоит в том, кто пытается преодолеть асимметричность информации, принципал или агент. В случае сигнализирования эта проблема решается агентом, который пытается послать достоверный сигнал, позволяющий потенциальному принципалу распознать в нем хорошего агента. В случае просвечивания сам принципал предлагает такие условия заключения сделок, которые обеспечивают самоотбор хороших агентов. Рассмотрим подробнее эти способы решения проблемы неблагоприятного отбора.

Сигнализирование. Действия, которые предпринимает агент (информированная сторона) с целью сообщить принципалу (неинформированной стороне) о наличии у себя определенных характеристик и таким образом предотвратить неблагоприятный отбор, называются сигналами.

Классическим примером сигнализирования является получение образования, поскольку в данном случае предполагается, что уровень образования будет достоверным сигналом о типе агента. В каком случае образование может достичь своей цели в качестве сигнала о типе агента? Для ответа на этот вопрос обычно используется упрощенная модель рынка образования [Spence, 1973].

Для рынка труда типична ситуация, когда работодатель принимает на работу только тех претендентов, кто имеет диплом о высшем образовании. Именно диплом рассматривается им как сигнал качества выпускника. Работодатель полагает, что дипломированные специалисты будут работать с высокой продуктивностью, и потому берет их на работу.

В принципе, информированная сторона могла бы просто честно и открыто сказать, что она – хороший работник. Но данный вербальный сигнал сулит выгоды, не будучи связан с издержками, а, значит, его подавали бы все работники. Только при условии, что подача сигнала для работников с разной продуктивностью связана с разными издержками, они могут выбирать разные сигнальные действия (на рынке труда это, в первую очередь, получение или отказ от получения диплома).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |

Проекты по теме:

Основные порталы (построено редакторами)

Основные порталы (построено редакторами)