Международное сотрудничество по проблеме изменения климата:

Киото – Копенгаген – новое соглашение на период с 2020 года.

Обзор хода международных переговоров по состоянию на начало мая 2012 г. (перед сессией Вспомогательных органов РКИК ООН в Бонне)

Май 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

(новые разделы, которые отсутствовали в предыдущем обзоре, выделены жирным шрифтом)

Задачи данного обзора............................................................................ 3

Климатологическая наука, снижение выбросов и переговорный процесс 4

Киото – Копенгаген: смена парадигмы глобальных действий.......... 16

Канкун - Дурбан: конкретизация и формализация новой парадигмы глобальных действий...................................................................................................... 20

Предложения стран и ведущих экономических институтов по рыночным и нерыночным подходам к регулированию выбросов ПГ и стимулированию их снижения.............................................................................................. 23

Предложения стран в рамках работы по Дурбанской Платформе 43

Краеугольный камень будущих действий – учет и контроль (MRV) 50

«Черный углерод», физика процессов и новая международная инициатива США.............................................................................................................. 56

Данные обзор – постоянно обновляющееся электронное издание, подготавливаемое в рамках проекта WWF России «Адаптация и низкоуглеродное развитие в ключевых российских регионах», финансируемого USAID.

Замечания, комментарии и вопросы, пожалуйста, присылайте руководителю проекта Алексею Кокорину по адресу *****@***ru[1]

Данный файл c 14 мая имеется на сайте www. *****/climate

Задачи данного обзора.

Вашему вниманию предлагается второй выпуск обзора, подготовленного в рамках проекта WWF России «Адаптация и низкоуглеродное развитие в ключевых российских регионах», финансируемого US AID. Проект был начат в июле 2011 года и рассчитан на 2 года. Данный обзор регулярно дополняется и обновляется примерно раз в квартал – по мере поступления новой информации. В виде электронного издания он широко распространяется в России, а также рассылается в страны СНГ[2].

Данный обзор посвящен состоянию дел в международном сотрудничестве по проблеме изменения климата, которое с конца 2009 года идеологически основывается на Копенгагенской Договоренности. Это неофициальный, но принципиально важный документ, подготовленный главами государств и правительств всех ведущих стран, включая Президентов России и США, в декабре 2009 года во время пятнадцатой Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-15 РКИК ООН).

По обсуждаемой проблеме можно выделить несколько пробелов, которые надо постараться заполнить. Во-первых, людям элементарно не хватает знаний о том, что происходит на международных переговорах, поэтому у них складывается впечатление, что там все плохо. В-вторых, нет четкого понимания различий между Киотским протоколом и другими видами сотрудничества, а они сейчас очень важны. В-третьих, люди не всегда понимают, что кроме действий стран в ООН есть очень немало полезной и позитивной климатической деятельности на более «низком» уровне групп стран и отдельных, штатов и провинций, компаний и даже отдельных людей. Таким образом, перед данным обзором стоят следующие задачи:

§ Дать знания – объективное, но краткое и популярное изложение хода международных переговоров, прежде всего, в рамках РКИК ООН, которая, в частности, Россией и США признана основной площадкой для глобального климатического сотрудничества.

§ «Вдохнуть» в эти знания позитив – показать, что все далеко не так плохо, как иногда пишут в СМИ; показать, что среди крупнейших стран мира, в частности, между Россией и США гораздо больше общего, чем разногласий. Важно показать, что разногласия более, технические, а не идеологические, например, что они не касаются самой сути климатической проблемы – ее антропогенного и негативного характера.

§ Показать, что Копенгагенская Договоренность, не просто документ, а смена парадигмы – принципиального подхода к проблеме. Последующий в РКИК ООН прогресс: Канкунские Договоренности (КС-16 РКИК ООН) и Дурбанская Платформа (КС-17 РКИК ООН) ей полностью следуют. Фактически мы только что, в декабре 2011 года увидели формальное оформление новой парадигмы в виде Дурбанской Платформы, согласно которой будет подготовлено новое международное соглашение по климату на период с 2020 года. Как видно, речь идет о долгосрочной и стратегической перспективе.

В нашем обзоре планируется уделить большое внимание вопросам взаимного сотрудничества России и США. Это объективно целесообразно по целому ряду причин: обе страны крупные производители энергоресурсов; обе страны в сходном по уязвимости к изменениям климата положении: есть более, а есть менее уязвимые регионы; больше негативных, но есть и позитивные эффекты и т. п. На переговорах обе страны ориентируются на стратегическую перспективу; делегации наших стран во главу угла ставят только наиболее проверенные научные факты и выверенные формулировки. Обе страны заявили в Копенгагене, что они принимают решения по выбросам парниковых газов «для себя», в интересах своих стран и намерены выполнять их в любом случае, и т. д., и т. п.

Климатологическая наука, снижение выбросов и переговорный процесс.

Вопросы сотрудничества ученых - климатологической науки в данном обзоре не освещаются, здесь фактически лишь даются ссылки на основные источники информации и главные выводы. Конечно, Копенгагенская Договоренность РКИК ООН основывается на науке, но для научного сотрудничества есть своя успешно работающая структура – Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC). Это объединение нескольких тысяч ученых из всех стран, включая, конечно и Россию, которые совместно готовят обобщающие доклады (Оценочные доклады, четвертый вышел в 2007 году, пятый ожидается в 2014 году), а также специальные доклады. В частности, в феврале 2012 года ожидается выход очень важного доклада об экстремальных погодных явлениях и возможностях их прогноза[3]. В этом докладе будут впервые даны прогностические расчеты роста (изменения) частоты опасных гидрометеорологических явлений на середину и на конец XXI века в зависимости от сценариев антропогенного воздействия на климатическую систему.

Научное сотрудничество и его результаты, в том числе работа МГЭИК, на популярном уровне прекрасно освещается в ежемесячном электронном бюллетене «Изменение климата» и специальном сайте Росгидромета[4]. Там же имеется основополагающий труд российских ученых - «Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации»[5]. По аналогии с Оценочными докладами МГЭИК, первый том посвящен изменениям климата, а второй их воздействиям на природу и здоровье людей в настоящее время и в ближайшем будущем.

Доклады МГЭИК имеют еще третий том, где анализируются социально-экономические эффекты, подсчитываются затраты и ущерб и т. п. Из-за отсутствия соответствующей информации подготовить аналогичный том для России пока не представляется возможным. Однако, насколько сейчас возможно, данная «брешь» закрывается вышедшей в конце 2011 года книгой «Оценка макроэкономических последствий изменений климата на территории Российской Федерации на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу»[6]. В ней представлена комплексная оценка макроэкономических последствий изменений климата на территории России до 2030 г, а отдельные прогнозные оценки сделаны до 2050 г. Подробно рассматриваются воздействия погодно-климатических изменений на экономическое развитие. Анализируются мероприятия по адаптации к указанным воздействиям и снижению рисков изменений климата для экономики. Ведущим учреждением в данной работе выступила Главная геофизическая обсерватория им. Воейкова (ГГО) вероятно, главное наше научное учреждение по прогнозированию изменений климата.

Кроме того, на сайте ГГО, имеется интерактивная карта, где каждый может задать сезон (или среднегодовое значение), выбрать климатическую характеристику (температура приземного воздуха, суммарные осадки (жидкие и твердые), годовой сток (разность осадков и испарения), задать временной горизонт прогнозирования (, или гг.), выбрать сценарий антропогенного воздействия (сильное – сценарий А2, среднее – А1В, минимальное – В1) и получить примерную оценку прогнозируемых изменений[7].

Там подчеркивается, что оценки будущих изменений климата на территории России будут уточняться по мере развития климатических моделей, в том числе за счет совершенствования существующих методов и включения новых компонентов. Надежды на уточнение оценок будущих изменений экстремальности климата, которые представляют наибольший практический интерес, следует не в последнюю очередь связывать с прогрессом вычислительных технологий, обеспечивающим возможность проведения массовых ансамблевых расчетов с глобальными и региональными климатическими моделями высокого разрешения. Это позволит более достоверно оценивать изменения вероятностных функций распределения климатических характеристик и, в частности, изменения повторяемости и интенсивности опасных явлений.

Поэтому дублировать в нашем обзоре данную информацию, вероятно, нецелесообразно. Отметим, лишь, что данные сайты Росгидромета и ГГО не является дискуссионной площадкой, но это вряд ли можно считать недостатком. В мире в целом сложилась ситуация, когда есть явный и общепризнанный мировой лидер в популярных вопросах и ответах на тему климата (кроме, политических вопросов)[8], который поддерживается ведущими американскими климатологами, прежде всего, из Института космических исследований им. Годдарда. В работе сайта принимают участие климатологи всех стран, но дискуссии ведутся только на английском языке. Там имеется форум с широким спектром обсуждаемых тем и горячих новостей, имеется и «real-climate-википедия»:[9] где вы можете увидеть широкий список мифов и слухов о «неверности» науки и получить по научному сдержанные, но четкие и понятные ответы. Время показало, что конкурировать с подобным глобальным ресурсом невозможно, да и не нужно, а если вы не знаете английского языка, то проще использовать встроенный в Google переводчик и обратиться на www. realclimate. org.

Важно подчеркнуть, что количественная оценка вклада человека в текущее изменение климата имеется. Согласно российском Оценочному докладу[10]: «крайне маловероятно (< 5%), что изменения климата, наблюдавшиеся за последние 50 лет, происходили без внешнего воздействия; с высокой степенью вероятности (> 90%) можно утверждать, что наблюдаемое увеличение концентраций антропогенных парниковых газов обусловливает большую часть глобального потепления, начиная с середины XX века».

Также заметим, что никакие локальные эффекты, такие как холодная зима 2годов в Европе и Западной Сибири не могут служить показателем «возврата» климата к прежнему состоянию. Гораздо теплее нормы в это же время было на столь же обширных территориях на северо-востоке России, в Канаде и во многих других местах. На неизменность тенденции специально указывается в докладе Росгидромета об особенностях климата в 2010 году, вышедшем в марте 2011 г[11].

Важно подчеркнуть, что профессиональное климатологическое сообщество не расколото. Но оно оперирует строгими терминами вероятности, что малоинтересно СМИ, где популярностью пользуются либо страшилки, либо отрицание влияния человека. Ученые предпочитают игнорировать газетные «утки» и нелепые утверждения, например, такие что потепление искусственный эффект, вызванный расположением метеостанций в городах (островах тепла) или уменьшением их числа в северных широтах. Очевидно, что все подобные «эффекты» учтены при анализе данных и имеют хождение только в среде несведущих журналистов и откровенных лоббистов, препятствующих ускоренному внедрению новых технологий.

Конечно, нерешенного и разногласий в климатической науке как всегда много, но это «нерешенное и разногласия» не о том, чем определяется нынешнее изменение климата, а вопросы следующего уровня детализации проблемы. Уровень «человек или нет» пройден и ответ однозначный – «человек». При этом очевидно, что на климат влияют и естественные факторы, циклические процессы, связанные с солнцем; различные океанские циклы длительностью в десятки лет. Сочетанное действие этих циклов и антропогенного влияния сейчас активно исследуется. Уже есть результаты численного моделирования, показывающие, что принципиально важно понимать сочетание двух фактов. Во-первых, во временном масштабе 30-50 лет антропогенное влияние имеет доминирующее влияние – идет повышение средней температуры, где выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива играют главную роль. Во-вторых, в масштабе конкретного десятилетия естественные циклы могут «разложиться» столь в минус, что рост температуры наблюдаться не будет.

Заметим, что именно такая ситуация наблюдалась в 2000-ые года, когда повышение средней глобальной температуры не было. Ученые это видели, но, понимая суть дела, не меняли своих прогнозов и рекомендаций. Не повлияла такая ситуация и на переговоры.

В переговорном процессе «единицей измерения» пока является не стоимость снижения выбросов, соотнесенная с ущербом от более частых и сильных ударов опасных явлений (если бы было такое сравнение, вероятно, переговоры шли бы гораздо быстрее), а весьма косвенный параметр роста средней глобальной температуры приповерхностного слоя воздуха с доиндустриального периода. Данный рост можно отсчитывать и от средних значений за гг., именно такой отсчет от «нормы» принят во Всемирной метеорологической организации, иногда отсчет ведут и от последнего десятилетия XX века (средних значений за 1991 – 2000 гг.).

Следуя работам МГЭИК, превышение более чем на 20С грозит резким усилением засух и ряда других опасных явлений. Есть работы, где показывается, что при росте в рамках 20С к середине века от недостатка пресной воды будет страдать порядка 500 млн. человек, а при 3-3,50С уже 3 миллиарда человек или до трети от предполагаемого населения планеты. Есть и другие факторы, в частности, затопление низко расположенных островов, городов и плотно заселенных территорий, которые приводят к рекомендации удержать рост в пределах 20С. Есть и более жесткие требования – 1,50С, только в этом случае у ряда малых островных государств остаются шансы избежать затопления. Заметим, что это очень сложная задача, ведь уже сейчас рост достиг 0,80С от уровня на начало 20-века.

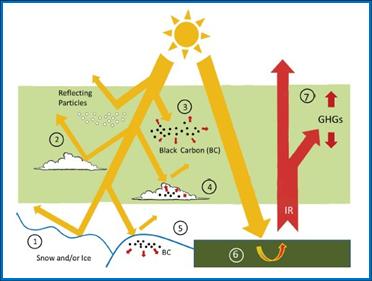

Принципиально важный момент, который часто ускользает от внимания широкой публики – различие между значениями температуры на тот или иной год и при той или иной концентрации парниковых газов в атмосфере (это то, что измеряется) и расчетными значениями температуры равновесной для определенной концентрации парниковых газов (это то, что рассчитано МГЭИК на приводимом ниже рисунке). Равновесие климатической системы может достигаться десятки и даже сотни лет, особенно для высоких уровней стабилизации в 600-700 и более ppm. В частности, сейчас концентрация СО2 и других парниковых газов антропогенного происхождения составляет примерно 450-490 ppm (разброс в основном связан с оценкой эффекта от фторуглеродов, в том числе фреонов, регулируемых Монреальским протоколом)[12]. Такой концентрации соответствует рост температуры до равновесного состояния примерно в 2,50С. Однако наблюдаемый эффект в 3 раза меньше, что вызвано как действием других эффектов (прежде всего аэрозолей в сторону охлаждения), так и постепенностью выхода на равновесное состояние. Именно поэтому столь сложно пересчитать градусы Цельсия в концентрации СО2 и других газов.

Имеющиеся сейчас ориентировочные оценки говорят, что цель в 20С достижима с вероятностью в 10%, если концентрация СО2 и других парниковых газов антропогенного происхождения остановилась на уровне 550 частей на миллион[13]. В переводе в СО2 эквивалент, 550 частей общей концентрации означает примерно 450 частей СО2 и около 100 частей других газов. Уже сейчас концентрация СО2 повысилась с 285 до 390 частей на миллион, что говорит о большой сложности остановки на уровне 20С.

Для достижимости 20С с вероятностью около 50% и достижимости 1,50С с вероятностью в 10% нужна концентрация СО2 меньше нынешнего уровня – 350 ppm (это число дало название молодежному климатическому движению «350 РРМ»).

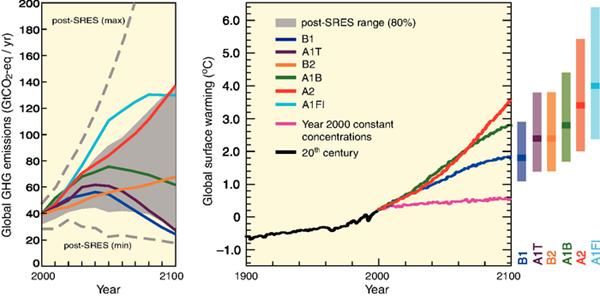

Правый рисунок показывает диапазон вероятностей уровней роста температуры при достижении стабилизации (10% нижняя граница, 90% верхняя граница), темная линия – среднее значение. В частности для 550ppm диапазон равен 2-4,50С. Исходя из этого, минимальный шанс остановиться на 20С имеется при 550 ppm или при нахождении в зоне II (желтый цвет). Сопоставляя это с левым рисунком можно сделать вывод о необходимости к 2050 году снизить глобальные выбросы СО2 в 2 раза. В идеале от уровня 1990 года, хотя в данном случае (при наличии столь больших неопределенностей) отсчет от 1990, от 2000 или даже 2010 года не столь принципиальная вещь. Заметим, что та же зона II на 2100 год дает снижение выбросов до уровня примерно 5-25% от 2000 года, то есть тотальный переход на безуглеродную энергетику к концу века.

Попытки МГЭИК разделить 50% снижение к 2050 году на вклад развитых и развивающихся стран привели к рекомендации снизить выбросы развитых стран на 80%, а к 2020 году на 25-40%. Для развивающихся стран при этом предлагается достичь стабильного уровня выбросов в самое ближайшее время.

Таким образом, если говорить об уровнях стабилизации, то уже нет шансов для 20С, и очень малы шансы для 30С, реально же все идет к 40С. С другой стороны, если добавить соображения о длительности и неопределенности времени выхода на равновесный уровень то, возможно, можно успеть, не достигнув равновесных 40С, постепенно уйти «назад» удаляя СО2 из атмосферы и снижая концентрацию. В удалении ключевую роль должен играть океан (также медленный и сильно неопределенный «объект») и, вероятно, специальные меры типа улавливания и захоронения СО2. Именно поэтому ни 20С, ни даже 1,50С, не сбрасываются со стола переговоров. Наши знания действительно не столь определенны, чтобы это сделать. В принципе они могут измениться и в лучшую сторону меньшего отклика климатической системы на антропогенное воздействие в виде роста концентрации парниковых газов в атмосфере. Но, увы, могут измениться и в худшую сторону.

Подобные соображения, а также неопределенность научных знаний об, условиях наступления тех или иных средних температур привели к тому, что на международных переговорах 20С используется как цель, а 1,50С указывается как параметр к которому надо стремиться по мере получения новых научных данных. Именно такие формулировки есть в Копенгагенской Договоренности, в Канкунских Договоренностях и в Дурбанской Платформе.

Экологи уже не первый год бьют тревогу и указывают на то, что для реализации заявленной цели в 20С нужно в самые ближайшие годы остановить рост глобальных выбросов парниковых годов. Пик должен быть пройден не позднее 2015 года. Увы, на практике все иначе. Антропогенные выбросы парниковых газов во всем мире в 2000 г. равнялись 38,5 млрд. т СО2 эквивалента, в 2005 г. составляли 43, млрд. т СО2 эквивалента, а сейчас, вероятно, приближаются к 48 млрд. т СО2-экв./год.

Такой ход событий в принципе прогнозировался МГЭИК в Четвертом оценочном докладе. Даже лучшие имеющиеся там сценарии дают стабилизацию глобальных выбросов только в 2030 – 2040 гг., а наиболее популярный средний сценария А1В ведет к стабилизации только в 2050 году. Приводимый ниже рисунок из доклада МГЭИК показывает, что в этом случае рост температуры достигнет 2,5 – 30С от уровня 1990-ых годов или 3 – 40С от доиндустриального уровня (в данной оценке взят иной уровень отсчета, чем доиндустриальный уровень).

Набор сценариев динамики антропогенных выбросов парниковых газов и набор вероятных при этом повышений температуры (левый рисунок, диапазон неопределенности показан серым цветом) (правый рисунок, за ноль в данном случае принята средняя температура за последнее десятилетие XX века). Источник: Четвертый оценочный доклад МГЭИК, 2007, www. ipcc. ch

Как видно из приведенных выше выдержек из доклада МГЭИК, который признан научной основой переговоров в РКИК ООН, все очень «зыбко» и неопределенно. Невозможно сказать каков будет ущерб той или иной стране, если она не приложит максимум усилий для снижения выбросов. Например, невозможно сказать каким на деле будет рост температуры в 2050-ом году, если только к этому году стабилизировать выбросы. Более менее ясен лишь диапазон – 2-50С - от доиндустриального уровня. Это, конечно, осложняет переход в документах РКИК от градусов Цельсия к уровням снижения выбросов.

В переговорном процессе данное все увеличивающееся расхождение между целью в 20С и реальным ходом дел получило название «гигатонный разрыв» (gigaton gap). При этом рост разрыва почти исключительно приходится на крупные развивающиеся страны, прежде всего, на Китай и Индию.

Президент и Премьер-министр РФ не раз отмечали, что наша страна будет участвовать в глобальных усилиях, но только если в них столь же активно будут участвовать две первых в мире страны по объему выбросов: Китай и США. 15 лет назад Россия была на третьем месте по объему выброса парниковых газов. На сегодняшний день наша страна уже шестая. Нас «обогнала» Индия, а с учетом выбросов от сведения лесов - Бразилия и Индонезия. Вклад России в общемировые выбросы сократился примерно до 3%. Как и Россия, США, ЕС и практически все другие развитые подчеркивали, что новое соглашение не может быть без четких параметров снижения выбросов в крупнейших развивающихся странах.

Страны с крупнейшими выбросами парниковых газов в атмосферу, включая поглощение и эмиссию в лесном хозяйстве (по состоянию на 2007 г.). Оценка на базе данных WRI http://cait. wri. org/ (данные по РФ по Национальным докладам в РКИК ООН, www. unfccc. int)

То, что выбросы СО2 в России сильно упали в 1990-ые годы, хорошо известно. Причиной тому, как структурная перестройка экономики - сдвиг от тяжелой промышленности к сфере услуг - так, увы, и экономический спад. Одновременно с этим резко сократились рубки лесов, что способствовало росту поглощения СО2. По сравнению с 1990 г., когда наши леса больше выбрасывали, чем поглощали, сейчас они стали очень значительным нетто-поглотителем. Однако это временный эффект, наши леса будут в прямом смысле слова стареть и даже при относительно небольшом росте рубок через несколько десятилетий нетто-поглощение будет приближаться к нулю[14].

Удельная углеродоемкость российской экономики: выбросы СО2 на единицу ВВП. кг СО2/$US. Источник: Международное энергетическое агентство www. iea. org

Вероятно, более показательным параметром, характеризующим экономику страны, можно считать выбросы СО2 на единицу ВВП. Здесь важно отметить, что успешный рост в 2000 – 2007 гг. сопровождался уверенным снижением удельной углеродоемкости нашей экономики почти в 1,5 раза. Реакция на кризис была, конечно, отрицательная, но относительно небольшая.

С другой стороны, Россия еще очень далека от наиболее передовых стран. Конечно, более холодный климат и большая протяженность средних транспортных потоков сказываются. Не случайно, по удельной углеродоемкости Финляндия на 20% отстает от среднего по ЕС-27 показателя; Канада на 10% «хуже» США. Но отставание России от ведущих северных стран очень велико, гораздо больше действия объективных обстоятельств.

Удельная углеродоемкость различных стран в 2009 г.: выбросы СО2 на единицу ВВП. кг СО2/$US. Источник: Международное энергетическое агентство www. iea. org

Чтобы понять, где снижать выбросы, важно знать источник их происхождения[15]. Доминирующим источником являются электростанции. Немало дают энергоблоки промышленных объектов, ЖКХ, дорожный и трубопроводный транспорт, потери метана при добыче и транспортировке природного газа. Выбросы электростанций зависят от трех факторов:

1) вида топлива (при сжигании газа выбросы в 1,5 раза ниже вне зависимости от технологии), в этом смысле очень перспективно широкое использование газа, а в последствии переход на ВИЭ;

2) технологии сжигания (однако, здесь возможности ограничены) и;

3) снижения объемов выработки, что возможно только при снижении конечного потребления, прежде всего, при широкомасштабном энергосбережении в зданиях всех типов, как жилых, так и нежилых.

Недавно были завершены расчеты Института экономической политики имени по международной энерго-экономической модели TIMES, проведенные с активным участием WWF России. Модель прорисовывает экономически оптимальное развитие энергетики при заданных параметрах развития. Расчеты показали, что кардинальное повышению энергоэффективности зданий и доведение их до современного европейского уровня к 2030 году полностью останавливает рост выбросов в энергетике. Он остается стабильным и примерно на треть меньшим, чем в 1990 году. Добавление мер по стимулированию снижения выбросов СО2 в экономике страны в целом приводит к постепенному их уменьшению. Например, если начать с платежей равных 15 долларам США за тонну СО2 и к 2050 г. постепенно увеличивать их до 80 долларов (в ценах 2009 г.), то эффект очень значителен – выбросы СО2 в энергетике снизятся примерно до 50% от величины1990 года.

Результаты расчетов ИЭП и WWF России по модели TIMES, сценарий постепенного роста стимулирования снижения выбросов СО2 до уровня 80 $USD(2009) к 2050 году.

Если России удастся реализовать такой путь низкоуглеродного развития, то нашей стране совершенно «по плечу» внести достойный вклад в глобальное снижение выбросов парниковых газов.

Еще в 2009 г. Группой Восьми были приняты основанные на докладе МГЭИК[16] общие рекомендации по, как минимум, 50% снижению глобальных выбросов парниковых газов к середине XXI века. При этом для ведущих развитых стран было согласовано снижение не менее чем на 80%[17]. После этого в выступлениях глав государств стран ЕС, США и Японии не раз повторялась готовность к данному снижению. Президент США Б. Обама говорил о возможности страны за 2005 – 2050 гг. снизить выбросы на 83%. Пока сложно судить как России можно добиться аналогичного снижения, но совершенно ясно, что нужно делать в ближайшие 10-20 лет – кардинальным образом поднять энергоэффективность и энергосбережение, тогда не придется «краснеть» глядя на диаграммы с параметрами ВВП и не пытаться объяснять бесхозяйственность холодным климатом.

Заметим, что с точки зрения антропогенного усиления глобального парникового эффекта важно суммарное снижение выбросов за много лет, которое в РКИК ООН принято отсчитывать от уровня 1990 г. Если в России будет реализован модельный сценарий с введением платы за выбросы СО2 в энергетике к 2050 году достигающей 80USD2009 за тонну, то суммарные выбросы нашей страны за 1990 – 2050 гг. будут даже меньше, чем у большинства других стран Группы Восьми.

Очень важный вопрос – как будут снижаться глобальные выбросы парниковых газов, в Дурбане остался без ответа. Более того, он там практически не обсуждался, все силы и время ушли на описываемое ниже «политическое форматирование» переговорного процесса и технические решения.

В идеале, и на этом настаивают экологи, все должно планироваться сверху-вниз: глобальная цель «распиливается» на национальные цели. Однако практика последних лет показывает, что этот подход пока нежизнеспособен. Страны совершенно не готовы, чтобы кто-то «сверху» решал за них.

Фактически как ранее в Киотском протоколе, так и в будущем новом соглашении будет использоваться подход «снизу-вверх» или «предлагаем и проверяем» (pledge and review). После конференции в Копенгагене все крупнейшие страны дали свои предложения. У большинства развивающихся стран они были в удельных единицах снижения выбросов на единицу ВВП и т. п. Тем не менее, имея экономические прогнозы, эти предложения были неофициально пересчитаны в абсолютные значения.

Результат оказался настораживающим, при таких предложениях мир выходит на ограничение средней глобальной температуры приземного слоя воздуха в 40С. Это не просто в 2 раза больше, цифры в 20С, записанной в решениях Канкуна и Дурбана. Это гораздо большая частота и сила опасных гидрометеорологических явлений[18].

Гораздо больше может быть к концу века и подъем уровня мирового океана, имеются работы, где на основании палеоклиматических данных на последние десятилетия нынешнего века предсказывается резкий рост до уровня в 5 метров[19]. Для ряда стран это означает «всего лишь» перенос таких городов как Калькутта, Бомбей или Шанхай, для других (малых островных государств) полное затопление и эмиграцию всего населения. Все это вызывает резкие выступления представителей малых островных государств.

Тем не менее, крупнейшие страны не склонны спасать малые страны любой ценой. В РКИК ООН идут финансово-экономические по жанру переговоры. Поэтому шансы на 20С малы и акцент деятельности все больше переносится на адаптацию к явлениям, соответствующим уровню 40С. Очевидно, что это сильное отвлечение ресурсов от снижения выбросов, причем как в развивающихся, так и в развитых странах. Увы, на адаптацию «на уровне 40С» должны обратить самое пристальное внимание и Россия и другие страны СНГ.

Такие крупнейшие развивающиеся страны как Китай и Индия (особенно Индия) пока не имеют адекватных экономических сценариев сильного торможения своих выбросов, достаточного для прохождения пика глобальных выбросов. Нет у них и экономически просчитанных сценариев снижения своих выбросов на 50% к 2050 году (то есть достижения глобальной цели, рекомендованной МГЭИК и принятой Группой Восьми, где развитые страны имеют более-менее просчитанные варианты данного снижения в своих странах). Поэтому позицию Индии, неоднократно блокирующей в Дурбане ход переговоров, надо воспринимать с понимаемым сожалением. Пока Индия и другие крупнейшие развивающиеся страны не будут иметь надежных экономических сценариев снижения выбросов и не сопоставят их с надежными расчетами ущерба от изменения климата на уровне 40С, мало шансов увидеть более сильные предложения по снижению выбросов.

Это может породить волну разочарования и критики в СМИ. В сложившейся ситуации нужно очень четко понимать и четко говорить в СМИ, что причиной слабых предложений является не неверие в саму проблему, а финансово-экономический эгоизм, смешанный с отсутствием наглядного сопоставления «потери от климата» - «затраты на снижение выбросов» на уровне крупнейших развивающихся стран. Безусловно, что такое сопоставление нужно и для России и для других стран СНГ. Работы в этом направлении идут, но ожидать четких оценок в ближайшие годы маловероятно. Это тоже фактор, побудивший начать новое соглашение только с 2020 года.

На какие годы, на какой срок, будут обязательства по снижению выбросов в новом соглашении? Вероятно, этого еще не знает никто. В принципе соглашение может включать и уровень выбросов на 2020 год и уровни на 2025 – 2030 годы одновременно. То есть предложения стран, данные для 2020 года, остаются востребованными, но они должны быть дополнены более долгосрочными обязательствами.

Вероятно, можно заключить, что научных знаний уже достаточно, чтобы более активно предпринимать превентивные меры, совпадающие с приоритетами национального развития, но знаний недостаточно для того, чтобы снижение выбросов имело приоритет перед целями социально-экономического развития, что мы и наблюдали в Копенгагене, а затем в Канкуне и Дурбане.

Конечно, страны руководствуются принципом предосторожности, стараются заранее готовиться к худшему, как в плане адаптации к новым условиям, так и к возможной реальной и жесткой необходимости, во что бы то ни стало, убрать выбросы. Но, как показал опыт последних лет, этот принцип хорошо понимаем министрами экологии, но не всегда понимаем министрами финансов и экономики, которые имеют на переговорах больший вес, что и объясняет столь сложный ход выработки международных договоренностей.

Киото – Копенгаген: смена парадигмы глобальных действий

Киотский протокол – документ 15 летней давности, и он был очень неплох для своего времени. Более того, он в целом выполняется и будет выполнен всеми странами участниками в целом. Недостаточное снижение выбросов в Канаде и Японии с запасом перекрывается их снижением в России и Украине. Выход Канады из Киото в целом тоже не влияет на выводы о роли и успешности данного протокола.

Страны успешно выполняют международные проекты по снижению выбросов парниковых газов (МЧР в развивающихся странах и ПСО в странах с переходной экономикой и в развитых странах). Конечно, вероятно, как в любом «бизнесе» не обходится без «проколов». Случаи экологически неверного применения проектных схем известны, в частности, в «искусственных» проектах по снижению выбросов HFCs в химической промышленности. Но подавляющее большинство проектов приносят реальный эффект, причем, как правило, не только в виде снижения выбросов, но и в виде освоения новых технологий, создания квалифицированных рабочих мест, улучшения экологической обстановки в целом в районе выполнения проектов. К недостаткам опыта можно отнести почти полное отсутствие лесных проектов, что, вероятно, связано с большей сложностью таких проектов и неучастием лесных единиц адсорбции в Европейской торговой системе. Сейчас в мире в сумме более 4 тысяч проектов и в целом опыт киотской апробации данного подхода следует считать успешным. Не случайно, все страны говорят, что это лучшее, что дал Киотский протокол, и оно должно быть сохранено в будущем, под «флагом» какого бы соглашения и с каким бы названием это не происходило.

Торговля квотами тоже есть, но в мизерных масштабах. Кроме того, ряд сделок, в частности, украинских вызывают у экологических организаций большую тревогу, так как конечный их эффект – результат использования полученных средств, вызывает большие сомнения. Относительно торговли между странами, вероятно, можно заключить, что опыт пока скорее негативный, чем позитивный.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |