Коровы черно-пестрой породы по всем лактациям уступали по возрасту 1-го отела по сравнению с голштинизированными - 1,0 и 1,8 месяцев.

Самый короткий возраст 1-го о,1 месяцев) был у животных 3/4 «в себе». Самый высокий возраст первого о,2 – 29,6 месяцев) был у коров 1/8 и 1/4 кровности.

В стаде хозяйства им. Д. Расулова проанализировали воспроизводительную способность коров черно-пестрой и разной кровности по голштинской породе. В целом, первый отел у коров всех генотипов проходил в возрасте от 33,6 до 38,5 месяца, продолжительность межотельного периода составляла от 342,7 до 394,3 дней, сервис–периода - от 68,7 до 102,4 дней. Показатели воспроизводительной способности коров в условиях жаркого сухого климата не выходили за пределы физиологической нормы, о чем свидетельствуют показатели индексов плодовитости коров, которые находятся в пределах от 0,98 до 1,08.

Однако при сравнении данных воспроизводительной способности коров черно-пестрой и животных разной кровности наблюдались заметные различия. Так, в этом хозяйстве коровы черно-пестрой породы отелились в возрасте 35,6 месяцев, а животные американской и местной селекций на 27,0 и 1,0 дней раньше и других селекций на 26,0 дней позже. Эти различия статистически недостоверные. Продолжительность межотельного периода, равная 381,6 дня у коров черно-пестрой породы оказалась на 23,2 (Р>0,999) больше американской, 8,7 - местной и 12,9 дней (Р>0,95) других селекций длиннее. Существенные различия между сравниваемыми группами коров имеются и в продолжительности сервис-периода, который по сравнению с черно-пестрыми животными на 14,3 (Р>0,95) I группы, 9,2 II группы и 6,3 III группы короче.

Показатели воспроизводительной способности коров как черно-пестрой породы, так и животных разной кровности по голштинской свидетельствуют об удовлетворительных приспособительных свойствах животных к условиям Таджикистана.

Животные с разной кровностью от быков из США по всем показателям превосходили животных других групп. Самый хороший показатель воспроизводительной функции у коров с кровностью 3/4 «в себе». У них возраст 1-го отела на 60,0 дней (Р>0,999) короче черно-пестрых и на 33,0 дня животных разной кровности по голштинской. Этот показатель у животных местного и другого происхождения соответственно: 36,0; 35,0 (Р>0,999) и 35,0; 61,0 дней (Р>0,999) короче чем животных с 3/4 «в себе» кровности.

Продолжительность межотельного периода также была лучше у животных с 3/4 кровности «в себе». У животных от американских быков она была на 23,6 дней (Р>0,999) короче черно-пестрых и на 23,2 дня (Р>0,999) животных с разной кровностью этого происхождения, у животных местного и другого происхождения соответственно на 4,1; 8,7 и 40,1 (Р>0,999) и на 12,9 (Р>0,95) дней.

Заметные различия выявлены в продолжительности сервис–периода и индекса плодовитости.

Сравнительное изучение показателей воспроизводительной способности коров черно-пестрой породы и животных разного происхождения показало, что у животных от американских быков продолжительность возраста первого отела, сервис – периода, индекса плодовитости и межотельного периода были короче по сравнению с дочерьми быков Таджикистана и других стран.

По проведенному анализу данных воспроизводительной способности животных среди коров самыми высокоудойными оказались коровы, растелившихся в возрасте 27,1 – 29,0 месяцев.

Рядом авторов в качестве меры плодовитости коров предложены индексные оценки, включающие в себя один или несколько основных признаков воспроизводительной способности.

В стаде племзавода им. А. Саматова плодовитость у коров – дочерей быков разных стран составила: США 46,7–50,4; Таджикистана - 45,7-49,7 и других стран - 45,3–47,2, а в хозяйстве им. Д. Расулова соответственно 41,4 – 45,0; 38,5–45,9 и 41,0–42,0. Из приведенных материалов следует, что плодовитость коров была хорошая. Самым высоким индексом плодовитости по обоим хозяйствам характеризовались коровы, полученные от быков, завезенных из США.

Анализируемые признаки, как и другие хозяйственно-полезные признаки, находятся в тесной взаимосвязи. Нами изучена корреляционная связь удоя за лактацию с основными показателями воспроизводительной способности коров (табл. 13).

Таблица 13. Взаимосвязь удоя с воспроизводительной способностью коров первотелок различной селекции

Страны

происхождения

отцов

Взаимосвязь удоя (r) с

возрастом

1-го отела

сервис - периодом

межотельным периодом

США

+0,388

+0,286

+0,165

Таджикистан

+0,360

+0,167

+0,380

Другие страны

+0,317

+0,210

+0,148

В среднем

+0,355

+0,221

+0,231

Анализ данных таблицы 13 показывает, что в условиях Таджикистана коровы не ухудшают свои воспроизводительные качества. Связь удоя с основными признаками воспроизводства коров с разным происхождением оказалась положительной.

3.12. Адаптационные способности коров

в условиях высоких температур среды

Нами изучалось влияние температуры среды в разные сезоны года и время суток на изменение некоторых физиологических функций у коров черно-пестрой породы.

Исследование проводили на 45 лактирующих первотелках (по 5 голов от каждого генотипа) с возрастом первого омесяцев. Метеорологические условия были обычными для лета; температура утром 24,8-28,5; днем 29,5-31,00С и вечером 34,9-37,30С; относительная влажность, соответственно 55-58, 58-64 и 51-58%. Зимой температура воздуха утром была +1,0-1,5; днём +1,5-1,8 и вечером +1,5-2,00С; относительная влажность воздуха 83-86, 86-87%.

Сравнительный анализ реакции исследуемых коров на низкие температуры внешней среды в зимний период показал, что при значительной разнице утренней, дневной и вечерней температуры воздуха уровень клинических показателей в течении суток изменялся незначительно.

Повышение частоты дыхания, пульса и температуры тела в дневные жаркие часы, по сравнению с утренними, объясняется влиянием на животных возросшей температуры окружающего воздуха (с 24,8 до 37,30С).

Таким образом, сезонная и суточная динамика физиологических функций свидетельствуют о способности животных разной кровности в трудных условиях сухих субтропиков обеспечивать в течении года и на протяжении суток сохранение температурного гомеостазиса и давать при этом высокие годовые удои молока.

Материалы сравнительного изучения животных разного происхождения позволяют заключить, что в условиях Таджикистана потомки голштинских быков сохраняют примерно одинаковый уровень физиологических функций с чистопородными черно-пестрыми, имея повышенную молочную продуктивность.

3.13. Эффективность использования быков голштинской

породы с разной мастью

В племзаводе им. А. Саматова Джаббаррасуловского района, расположенного в северной зоне, и им. Л. Муродова Гиссарского района, находящегося в центральной зоне республики, на 201 и 209 коровах таджикского типа черно-пестрой породы мы также изучали влияние жары на молочную продуктивность коров голштинского происхождения в зависимости от масти. Коровы были распределены на три группы по масти: преобладающей белой масти (до 40% поверхности кожи туловища с черной окраской), промежуточные - черно-белые (40-60%) и черной (более 60%).

В племзаводе им. А. Саматова в группу с белой мастью входило 50 коров, к промежуточной отнесено 82 и к черной - 69 коров, им. Л. Муродова – соответственно 50, 18 и 141 коровы.

Изучали удой за лактацию, % жира, число дойных дней и выход молочного жира, показатели которых приведены в табл.14.

Таблица 14. Молочная продуктивность коров в зависимости от масти

% белой

масти

Кол-во

голов

Удой, кг

(М+m)

Жир,

%

Дойных дней

Молочный жир, кг

Хозяйство им. А. Саматова

Более 60

50

4199+123,4

3,67

297

154,1

40-60

82

3628+106,5

3,66

273

132,7

Менее 40

69

3583+1225

3,71

286

132,9

Хозяйство им. Л. Муродова

Более 60

50

2542+107,3

3,72

293

94,5

40-60

18

2479+123,4

3,73

289

92,4

Менее 40

141

2316+117,8

3,70

298

85,6

Животные с различной окраской кожи значительно отличались между собой по продуктивности. В племзаводе им. А. Саматова животные с белой мастью превосходили животных черной масти на 616 кг молока или 21,2 кг (Р>0,999) молочного жира и смешанной мастью на 571 кг молока или 21,4 кг (Р>0,999) молочного жира. В хозяйстве им. Л. Муродова эта разница составила соответственно 226 кг молока, 8,9 кг (Р>0,95) молочного жира и 63 кг молока и 2,1 кг молочного жира. Данные свидетельствуют о том, что независимо от географического расположения зоны эксперимента животные с белой мастью превосходили других по молочной продуктивности.

Животные с белой мастью превосходили животных со смешанной и черной мастью по высотным промерам: по высоте в холке превосходство над коровами смешанной масти было 2,1см, над черными – 3,8 см, по высоте в крестце и косой длине туловища эта разница составила соответственно: 1,7; 2,9 см и 2,4 и 6,5 см (Р>0,95).

Животные с белой мастью превзошли коров с черной мастью по индексам растянутости на 1,5 см, тазо-грудного – 0,4 см и уступали по индексам грудному - на 1,7см, сбитости - 11,5 см, перерослости – 0,8 см и коститости – 0,6 см. В целом, индексы телосложения характерны для коров молочного и молочно-мясного типов.

Еще одним критерием оценки коров, связанной с мастью, являлись физиологические и гематологические показатели (количество гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, температура тела, частота пульса и дыхания) с учетом молочной продуктивности.

Исследования проводили при следующем уровне термических факторов: средняя температура помещения в утренние часы составляла 25,20С; в дневные – 32,50С и в вечерние – 37,40С и относительная влажность, соответственно, 44,5–51,4%.

Так, в летний период у животных с преобладающей белой мастью отмечается тенденция к повышению дыхательно-окислительной функции крови: концентрация гемоглобина животных с белой мастью – 11,2 +0,50; промежуточной 10,30+0,20 и черной 10,28+0,30%. Это свидетельствует об активации биотонуса животных с преобладающей белой мастью. Такая же закономерность наблюдается и по уровню эритроцитов и лейкоцитов.

Индекс теплоустойчивости (ИТУ) составил у животных с преобладающей белой мастью 82,2; у промежуточных 80,8 и у черных 78,4. Такие физиологические показатели как температура тела (у животных с преобладанием белой масти – 38,6 -39,0; с промежуточной – 38,5 – 39,0, черной – 38,7 – 39,4), частота дыхания (соответственно: 39,8; 42,8 и 41,6 в мин.) и частота пульса (соответственно 60,9; 62,2 и 62,1) у животных всех групп практически находятся на одном уровне.

В процессе наблюдений колебания клинических показателей не приводило к нарушению терморегуляции у животных, о чем свидетельствовала ректальная температура, которая оставалась в пределах нормы.

Помимо этого, нами было изучено наследование масти в потомстве дочерей быков–производителей. В группу быков с преимущественно белой мастью входили быки 361, Рислинг 634 и черной мастью Меч 598, Ахтер Крис 1710910 и Магнит 245. Большинство быков передавали свою масть потомству. В племзаводе им. А. Саматова и хозяйствах им. Д. Расулова и им. Л. Муродова от 122 дочерей быков с белой мастью 89 голов, или 71,5%, были с преимущественно белой мастью, от 143 дочерей производителей, имеющих более черную масть, 5 голов, или 3,4%, с белой мастью, 33 голов, или 23,0%, со смешанной и 105 голов, или 73,6%, с черной мастью (табл.15).

Исходя из этого, вполне возможно вести селекцию на получение коров с преимущественно белой мастью для условий сухого жаркого климата, с целью повышения молочной продуктивности и адаптационных качеств животных.

Таблица 15. Наследование масти в потомстве быков - производителей

Кличка, индекс,

№ быка

Масть

Кол. доче-рей

Степень наследования масти

белая

смешанная

черная

%

%

%

Эксперт

белая

40

82,5

15,0

2,5

Лорд 661287

белая

28

67,8

32,2

-

Дурман 361

белая

30

73,3

18,1

8,6

Рислинг 634

белая

24

62,5

25,0

12,5

Меч 598

черная

67

4,4

14,9

80,7

Ахтер 379519

черная

34

-

32,3

67,7

Крис 1710910

черная

28

7,1

25,0

67,9

Магнит 245

черная

14

-

35,7

64,3

3.14. Продуктивные, технологические и воспроизводительные качества животных нового таджикского типа черно-пестрой породы

Таджикский тип черно-пестрой породы выведен путем воспроизводительного скрещивания с участием генофонда трех пород: отечественной черно-пестрой, завезенной голландской и голштинской, а также их репродукции местной селекции. Каждая из них обладает ценными племенными, продуктивными, технологическими, адаптационными качествами. Лучшие свойства стремились сохранить в последующих поколениях.

В результате многолетних исследований в 2-х племзаводах и 6-ти их дочерних племхозах был выведен таджикский тип черно-пестрой породы с удоем за лактацию 5-7 тыс. кг молока и жирностью 3,85%. В стадах племзаводов и племхозов получены 8407 голов скота, из них 2446 коров. За 5 лет численность заводского типа увеличилась на 1491 голову, в том числе на 582 коровы. Все выведенные животные от своих родителей унаследовали молочный тип телосложения, высокую молочную продуктивность, пригодность к промышленной технологии. Специфический молочный тип телосложения, присущий голштинской породе, пригодность к машинному доению и высокую молочную продуктивность животные унаследовали от быков голштинской породы, а приспособленность к местным экстремальным условиям внешней среды – от матерей черно-пестрой. Стада животных выведены в условиях промышленной технологии и круглогодичного привязно-выгульного содержания.

Среди высокопродуктивных коров выращены и раздоены десятки рекордисток с кровью 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 голштинской породы с удоем за 305 дней лактации 7-9 тыс. кг молока с жирностью 3,74-4,20%. У отдельных рекордисток удой за 305 дней наивысшей лактации составлял от 7091 (корова Озера 695) до 9483 (корова Кения 1761) кг молока с жирностью от 3,73 (корова Птичка 1760) до 4,2 (корова Разминка 768) процента, выход молочного жира у полновозрастных животных – от 271,1 до 355,6кг. До рекордного удоя раздоены коровы Улыбка 1я лактация 8076 кг), Далёкая 2я лактация 8028), Покупка 1я лактация 8262 кг), Метла 1912, Фермала 1896 и Африка 977 соответственно по третьей лактации 8477, 8339 и 8770кг молока с содержанием жира 3,77; 3,87; 4,0%, выходам молочного жира – 319,6; 322,7; 350,8кг. Рекордистки использовались от 5 до 11 лактаций, у них достаточно высокий пожизненный удой.

Самый высокий пожизненный удой получен от коров Вилкикг молока), Сечкикг), Колючки 1кг). В среднем за одну лактацию самый высокий удой был у коров Бурной 609, Пташки 1215, Колючки 1483, Алой 479, Секции 1136, Вилки 87 и Атаки 1449. Жирномолочностью отличались рекордистки Вилка 87(4,06%), Тайная 887 (3,92%), Пташка 1215 (3,90%)и Серая 1579 (3,89%). У рекордисток высокий пожизненный удой сочетался с хорошей жирномолочностью.

Коровы-рекордистки являются активной частью стада племзаводов, сыновья и дочери которых улучшают племенные и продуктивные качества поголовья в зонах разведения породы. На отдельных рекордисток заложены семейства, на их сыновей – линии.

Помесные голштинизированные животные характеризуются повышенным обменом веществ, высоким генетическим потенциалом продуктивности, требующими соответствующего уровня и питательности кормов. При обеспечении полноценного кормления все выведенные коровы в стадах племенных репродукторов могут более полно реализовать наследственные задатки. Однако при существующем уровне кормления скота и выращивания молодняка из 2446 типичных коров отобрали 1000 коров с желательным типом.

Общая численность коров в селекционных стадах достигла 549 голов (54,9%) в племзаводах им. А. Саматова, ,4%) им. Д.Расулова и ,7%) других племхозах-репродукторах.

В племзаводе им. А. Саматова от коров-первотелок надоено в среднем 4675 кг молока с содержанием жира 3,85%, выходом молочного жира 179,9 кг; второго отела – 5563 кг молока при жирности 3,86% и 214,7 кг молочного жира, а от половозрастных животных соответственно 5981 кг, 3,86% и 230,8 кг.

В среднем удой коров селекционного стада равнялся 5406 кг молока с жирностью 3,85% и 208,4 кг молочного жира. Показатели удоя коров превышали требования первого класса на 1500 кг.

В хозяйстве им. Д. Расулова из 144 коров 64 головы (44,4%) являются первотелками, удой которых составлял 4504 кг молока с жирностью 3,79% и 170,7 кг молочного жира. От 46 коров второго отела в среднем надоено по 4956 кг молока, третьего и старше отелов - 5701 кг молока.

В хозяйствах-репродукторах удой коров по сравнению с животными племзаводов несколько ниже.

Высокие удои коров достигнуты в хозяйственных условиях с лучшими технологиями кормления, содержания и машинного доения. При улучшении условий кормления животных показатели молочной продуктивности коров могут значительно возрасти. В хозяйстве им. Д. Расулова из-за необеспеченности стада кормами голштинизированные коровы, особенно высококровные (3/4 долей кровности) не только не проявили свой высокий генетический потенцал, но даже несколько снизили удой, по сравнению с аналогами 3/8, 1/2 и 5/8 кровности.

При использовании быков улучшающей породы на черно-пестрой материнской основе в стадах получены животные с различной кровностью по голштинской породе. Установлено, что с увеличением кровности до ¾ по улучшающей породе у коров селекционных стад наблюдалось повышение удоев и увеличение числа животных, отвечающих целевым стандартам.

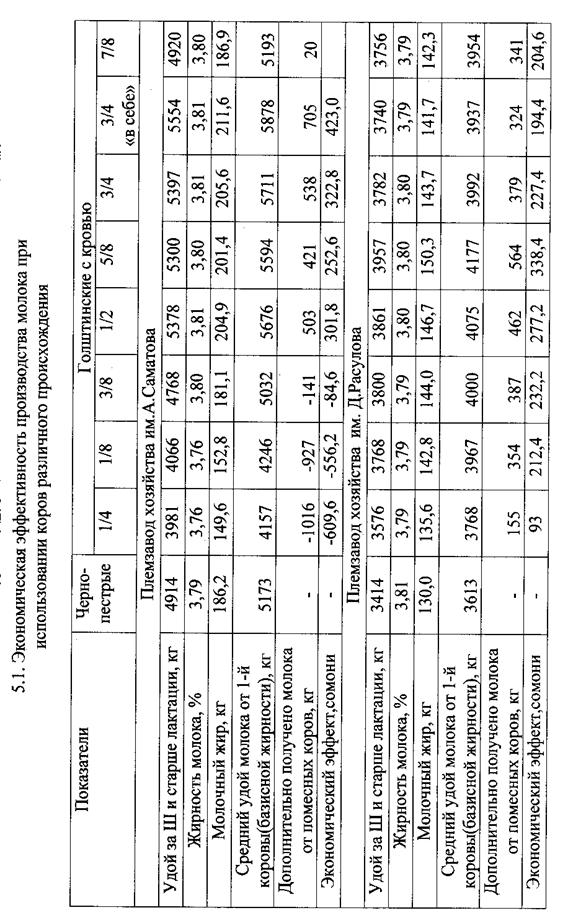

4. Экономическая эффективность результатов исследований

По результатам исследований в племзаводах им. А. Саматова и им. Д. Расулова за счет повышения молочной продуктивности коров был рассчитан экономический эффект. В расчетах 1 сомони был приравнен к 102 руб. Так, в племзаводе им. А. Саматова среднегодовой экономический эффект при производстве молока от 1 коровы с 1/2 до 7/8 кровности составил 262,4 сомони, а от 551 – 6 сомони, в хозяйстве им. Д. Расулова соответственно 222,4 сомони от 1 коровы и 6 сомони от всего помесного поголовья (табл.16).

Внедрение в производство наших разработок позволило создать массив черно-пестрого скота численностью более 180тыс. голов, улучшить племенные и продуктивные качества животных, заметно повысить молочную продуктивность коров, создать высокопродуктивные стада этих животных с удоем кг молока жирностью 3,80%.

ВЫВОДЫ

Результаты многолетних научных исследований, направленные на совершенствование черно-пестрой породы в республике Таджикистан, разработка научно-технической программы использования быков-производителей голштинской породы различного происхождения, изучение у полученных помесей разной кровности по голштинской породе, закономерностей индивидуального роста и развития, молочной продуктивности, воспроизводительной способности, наследования наиболее важных признаков и анализ полученных материалов явились основанием сделать следующие выводы.

1. Животные черно-пестрой породы успешно адаптируются в условиях сухого жаркого климата субтропиков Таджикистана, и с 1956 года эта порода стала ведущей в стране среди пород скота молочного направления продуктивности.

2. В молочном животноводстве республики на маточном поголовье черно-пестрой породы широко используют ресурсы мирового генофонда в виде спермы быков родственной голштинской породы.

3. Высоким наследственным потенциалом молочной продуктивности обладали быки-производители, завезенные из южных штатов США (удой матерей – 8611 кг, матерей отцов – 9098 кг); второе место занимали быки Таджикистана (удой матерей – 8153 кг, матерей отцов – 8520 кг); на третьем месте оказались быки, происходящие из разных стран, объединенные в одну группу (удой матерей – 7895 кг, матерей отцов – 9146 кг).

4. В хозяйствах Таджикистана наиболее многочисленными являются коровы и телки, имеющие кровность по голштинской породе 1/8, ¼, 3/8, ½, 5/8, ¾, 7/8).

5. Среди коров-первотелок своими размерами выделялись животные, имевшие 3/4 кровности по голштинской породе. Коров другой кровности в хозяйствах-оригинаторах нового типа они превосходили по высоте в холке на 3 см, глубине груди – на 2 см, косой длине туловища – на 2, обхвату груди за лопатками – на 2 и по обхвату пясти – на 0,2 см. Разница по живой массе составила 4 кг.

6. Судя по динамике живой массы, промером и индексам телосложения телки во все возрастные периоды характеризовались удовлетворительными показателями развития. По странам происхождения отцов некоторое предпочтение следует отдать дочерям американских быков, затем местной селекции. Во всех случаях наилучшими из перечисленных показателей развития являются телки с 3/4 и 5/8 крови по голштинской породе. В возрасте 18 месяцев по обхвату груди эта разница по сравнению с животными черно-пестрой породы выразилась по хозяйствам: им. А. Саматова +1,7 и 0,6 см, им. Д. Расулова +3,4 и 3,2см.

7. Наивысшая молочная продуктивность была у коров с ¾, ¾ «в себе» и 5/8 кровности по голштинской породе. Так, в племзаводе им. А. Саматова дочери американских быков с ¾ «в себе» по удою превысили коров другой кровности на 446, 502 и 738 кг соответственно по I, II и полновозрастной лактациям.

8. Использование голштинских быков позволило повысить пригодность коров к машинному доению. Если среди черно-пестрых первотелок в племзаводе им. А. Саматова 68,5% имели чашевидную и ваннообразную форму вымени, то у животных с голштинской кровью этот процент в зависимости от страны происхождения отцов достиг 68-72, а у коров с ¾ крови «в себе» - 75-79%. У коров с ¾ голштинской крови «в себе» были выше показатели длины и ширины вымени на 0,08-1,2 см, суточного удоя – на 0,9-1,9 кг, интенсивности молокоотдачи – на 0,04-0,1 кг/мин.

9. Коровы с голштинской кровью в условиях жаркого сухого климата Таджикистана обладают неплохими воспроизводительными способностями. В племзаводе им. А. Саматова оплодотворяемость их от первого осеменения в зависимости от сезона отела составляла 15,6-36,5%, продолжительность сервис-периода – 75,4-102,8 дней, коэффициент воспроизводительной способности - 0,895-1,055. Самый короткий период выращивания до I отела – 27,1 месяца был у животных с ¾ кровности «в себе», а у коров 1/8 и ¼ кровности достигал 29,2-29,6 месяца. Черно-пестрые коровы уступали по этому показателю сверстницам с голштинской кровью на 1,0-1,8 месяца.

10. По данным наших исследований, в условиях Таджикистана имеет значение масть молочных коров. У животных черно-пестрой породы с преобладанием белой масти (›60%) по сравнению с животными преимущественно черной масти отмечена тенденция к повышению гемоглобина в крови на 0,92%, ниже температура тела - на 0,1-0,4оС, пульса – 1,2 удара в минуту, частота дыхания – на 1,8 в минуту. По продукции молочного жира в удое коровы с преобладанием белой масти превышали коров в преобладанием черной масти в племзаваде им. А. Саматова на 16, в племпродукторе им. Л. Мурадова – на 10,4%.

11. Результаты использования голштинских быков на матках черно-пестрой породы позволяют заключить, что потомство их удовлетворительно адаптируется в экстремальных условиях Таджикской республики. Несмотря на значительные колебания температуры внешней среды от +1 зимой до +37,3оС летом и влажности воздуха соответственно от 51 до 87%, температура тела коров находилась в пределах физиологической нормы. Неплохие адаптационные способности животных подтверждают также данные воспроизводства, развития телок и молочной продуктивности коров.

12. Существенное значение имеет исследование взаимосвязей селекционных признаков в отдельных популяциях животных, что и было сделано на примере стад молочного скота Таджикистана. Расчет коэффициентов сопряженности между удоем и процентом жира в молоке (r=-0,01), удоем и белковомолочностью (r=-0,04), процентом белка и жира (r=-0,08) убеждает в том, что ухудшение одного из признаков не повлечет за собой ухудшения другого, но, к сожалению, и повышение жирности молока не связано с повышением его белковомолочности.

Удой первотелок пока положительно связан с возрастом первого их отела (r=+0,355), а потомство быков с преимущественно белой или черной мастью наследует соответствующую масть на 70,2-71,5%.

Удой за 100 и 200 дней первой лактации в данной популяции скота хорошо коррелирует с удоем за всю лактацию (r=+0,69-0,84), что позволяет вести предварительный отбор с большой степенью вероятности уже за 100 дней I лактации, что очень важно при оценке быков-производителей по качеству потомства.

Наследуемость удоя со стороны матерей (r=+0,11-0,25) по трем лактациям оказалась весьма высокой, а жирномолочности (r=+0,20-023) еще выше.

13. На основе использования племенных ресурсов советской черно-пестрой, голландской и голштинской пород создан таджикский тип молочного скота; удои коров в племзаводах им. А. Саматова и им. Д. Расулова достигают кг по первой лактации, по полновозрастной при жирномолочности 3,79-3,86%. На лучших коров (Вилка, Сечка, Колючка и др.) заложены семейства, на лучших быков - Астронавта 199 и Семита 788 – самостоятельные линии.

14. Дополнительный экономический эффект от использования животных нового таджикского типа в племзаводе им. А. Саматова составил 262,4 сомони (3148 руб.) на 1 корову, в племзаводе им. Д. Расулова – 222,4 сомони (2668 руб.)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

1. Учитывая временное ограничение с поголовьем быков-производителей собственного воспроизводства, МСХ Республики Таджикистан предложить завоз недостающего поголовья быков из южных штатов США.

2. На данном этапе работы с маточным поголовьем таджикского типа скота ограничить повышение кровности по голштинской породе не выше 5/8-3/4.

3. Для повышения возможности реализации наследственного потенциала молочной продуктивности скота нового типа первостепенное внимание администрации хозяйств уделить укреплению кормовой базы.

Список работ, опубликованных по теме диссертации

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендуемых Перечнем ВАК РФ

1. Наследование молочной продуктивности дочерьми быков таджикского типа в дочерних хозяйствах племзаводов / // Известия академии наук Республики Таджикистан. Душанбе, №4 (157), 2006. С. 57-61.

2. Рост и развития телок разного генотико–экологического происхождения / // Вестник ТГНУ. №3. Душанбе, 2007. С.216-221.

3. Продуктивность голштинизированных черно-пестрого скота в условиях хозяйств им. Д. Расулова / // Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук. №4 (1С. 45-48.

4. Роль быков при формировании молочной железы коров / // Молочное и мясное скотоводство. №3. 2008. С. 13-14.

5. Наследование масти и телосложения в потомстве быков-производителей / // Вестник ТГНУ. №1. Душанбе, 2008. С.153-156.

6. Новый заводской тип таджикского черно-пестрого скота /, // Доклады Таджикской академии сельскохозяйст-венных наук. № 1 (15), 2008. С. 50-53.

7. Воспроизводительная способность коров первотелок различной селекции по хозяйству им. А. Саматова / // Вестник ТГНУ. №2. Душанбе, 2008. С.162-165.

Статьи, опубликованные в других научных журналах и сборниках, материалах международных съездов и конференции

8. Подготовка нетелей к отёлу / А, // Агропромышленный комплекс Таджикистана Душанбе, 1987. №9. С.15-17.

9. Молочная продуктивность черно-пестрого скота различного происхождения в условиях Таджикистана / // Бюл. научных работ ВНИИГРЖ 1990. Вып. 118. С.31 – 35.

10. Молочная продуктивность коров разной масти в условиях жаркого климата Таджикистана / // Бюл. научных работ ВНИИГРЖ. 1990. Вып.121. С.9 – 10.

11. Живая масса и экстерьер коров черно–пестрой породы различного происхождения. / // Проблемы научного обеспечения животноводства в Таджикистане: сборник научных трудов. Душанбе, 1992. С.33-34.

12. Воспроизводительная способность животных разного происхождения / // Научные повышения племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных. Душанбе, 1994. С. 38-40.

13. Зависимость молочной продуктивности коров от масти / // Проблемы восстановления и развития животноводства Таджикистана: сборник научных трудов. Душанбе, 1998. С. 29-33.

14. Б Реализация генотипа быков-производителей голштинской породы в выведении Таджикского молочного типа / , , // Вопросы селекции и технологии в животноводстве Таджикистана. Душанбе, 1999. С. 43-45.

15. Голштинизация и перспектива её развития в животноводстве республики / // Повышение племенных и продуктивных качеств с/х животных: сборник научных трудов зооинженерного факультета. Душанбе. 1999. С. 43-49.

16. Использование голштинских производителей при выведении таджикского типа черно-пестрого скота / // Актуальные проблемы сельскохозяйственной науки: материалы научно - производственной конференции, посвящённой 75-летию академика . Душанбе, 1999. С. 45-47.

17. Связь формы вымени с молочной продуктивностью и наследование ее потомством / // Вопросы селекции и технологии животноводства Таджикистана. Душанбе, 1999. С. 6-8.

18. Использование голштинских быков при улучшении продуктивных качеств черно-пестрого скота / // Вклад ученых в развитие животноводства Таджикистана. Душанбе, 2000. С. 62-65.

19. Оценка типа телосложения у потомства быков голштинского происхождения / // Актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса Республики. Душанбе, 2000. С. 130-131.

20. Использование быков разного генетико-экологического происхождения на коровах черно-пестрого скота / // Актуальные проблемы сельского хозяйства Республики Таджикистан. Душанбе, 2001. С. 31-36.

21. Оценка быков по качеству потомства / , // Сборник научных трудов агрономического факультета ТАУ. 2001. С. 165-168.

22. Наследование удоя дочерей быков-производителей голштинской породы разного экогенеза / // Проблема развития сельскохозяйственной науки Республики Таджикистан: материалы конференции, посвященной 85-летию академика Алиева , 2001. С.85-89.

23. Влияние быков-производителей различной кровности по голштинской породе на молочную продуктивность дочерей / // Проблема развития сельскохозяйственной науки Республики Таджикистан: материалы конференции, посвященной 85-летию академика Алиева , 2001. С.102-104.

24. Голштинизированный скот Таджикистана / Б Кишоварз. Душанбе, 2003. С.21-23.

25. Эффективность использования голштинских производителей при создании нового таджикского типа черно-пестрого скота / // Скороспелость с/х животных и пути её совершенствования: Международная научно-производительная конференция. Краснодар, 2003, С.145-146.

26. Наследуемость удоя и жирности молока коров за лактацию / // 60 лет зооинженерному факультету: сборник научных трудов. Душанбе, 2003. С. 49–51.

27. Ускорение селекции молочного скота / // Совершенствование племенных и продуктивных качеств разводимых пород животных, птиц и пчел: сборник научных трудов. Душанбе, 2004. С. 23-31.

28. Интенсификация селекционного процесса в молочном ското-водстве / , Кишоварз, 2004. № 1. С.26 – 29.

29. Пути увеличения продуктивности крупного рогатого скота на перспективе / Кишоварз, 2004, №4. С. 60-63.

30. Оценка быков-производителей голштинской породы различного генетико-экологического происхождения / // Проблемы развития животноводства в Таджикистане: материалы Республиканской научно–практической конференции, посвященной 90– летию со дня рождения академика Алиева Гуляма Алиевича. Душанбе, 2005. С. 32-35.

31. Развитие телок разной селекции в племенных хозяйствах Согдийской области / // Проблемы развития животноводства в Таджикистане: материалы республиканской научно–практической конференции, посвященной 90–летию со дня рождения академика Алиева Гуляма Алиевича. Душанбе, 2005. С. 35-36.

32. Влияние быков голштинской породы на рост и развитие помесных телят / , , // Проблемы развития животноводства в Таджикистане: материалы республиканской научно–практической конференции, посвященной 90–летию со дня рождения академика Алиева Гуляма Алиевича. Душанбе, 2005. С. 35-36.

33. Значение племенного использования коров-рекордисток / , ., // Научные и продуктивности сельскохозяйственных животных, птиц и пчёл Таджикистана: сборник научных трудов. Душанбе, 2007. С.26-31.

34. Экстерьерные особенности телок разного происхождения на примере хозяйство им. Л. Муродова Гиссарской долины / , Ч.: сборник научных трудов. Душанбе, 2007. С.250-252.

35. Рузиев содержание жира в молоке коров разного экологического происхождения / // Кишоварз. №С. 13–14.

36. Проявление наследуемости хозяйственно полезных признаков быков-производителей разного генетико-экологического происхождения / // Кишоварз. 2007. № 1. С. 11-13.

Учебные пособия и методические рекомендации

37. Тетрадь заданий для лабораторно-практических занятий по скотоводству / , , // На тадж. языке. Душанбе: Изд. ТАУ. 19с.

38. Методическое пособие для оценки вымени коров по пригодности к машинному доению / , , // На тадж. языке. Душанбе: Изд. ТАУ. 19с.

39. Черно-пестрый скот и его совершенствование в условиях Таджикистана: учебное пособие / Б. Душанбе: РИА «Статус», 20с.

40. Рекомендация по использованию быков голштинской породы. / , // Душанбе: «Статус», 2006. 15с.

41. Использование быков голштинской породы на коровах черно-пестрого скота Таджикистана: монография / Б. Душанбе, «Хумо», 20с.

Подписано в печать 29.01.2009 г.

Формат 60х84 1/16. Печать офсетная. Объем 2,0 п. л.

Заказ 33 Тираж 100 экз.

Издательство ФГОУ ВПО РГАЗУ

Балашиха 8 Московской области

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |