1) показатели применения;

2) показатели совместимости;

3) показатели предприятия;

4) специфические показатели.

1. Показатели применения характеризуют свойства услуги, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обусловливают область ее распространения.

2. Показателями, обусловливающими область применения, могут также служить показатели совместимости изделия как результата материальной услуги с другими изделиями или показатели совместимости процесса предоставления данной услуги с другой услугой. В основном рассматривают следующие виды совместимости:

· функциональная (отсутствие препятствий к выполнению другой услуги);

· геометрическая (совместимость результата данной услуги с другими совместно используемыми изделиями по присоединительным и/или габаритным размерам, форме);

· биологическая (совместимость, например, по возможности совместного применения различных лекарств и/или процедур, продуктов питания, средств косметики по отсутствию аллергических реакций при медицинском обслуживании и/или питании);

· электромагнитная (возможность совместной работы результата услуги и других изделий по отсутствию взаимных электромагнитных помех);

· электрическая (например, возможность подключения результата услуги к источнику питающих напряжений или сигналов с данными значениями напряжения, тока, мощности);

· прочностная (соответствие прочности результата услуги прочности других совместно работающих изделий);

· программная (определяется возможностью использования единых программ и/или языков программирования для совместно используемых результата услуги и других изделий);

· технологическая (определяется отсутствием применения в процессе предоставления услуги или в результате услуги технологий, несовместимых с технологиями других совместно используемых объектов);

· метрологическая (определяется взаимным соответствием норм и допусков на параметры совместно используемых результата услуги и других изделий, а также соответствием требуемых точностей измерения параметров и погрешностей средств измерений);

· информационная (соответствие объема, вида и формы предоставления информации требованиям потребителя или совместно используемых объектов).

3. К показателям качества предприятия сферы услуг, характеризующим его основные возможности по предоставлению услуги, относят, в частности:

· материально-техническую базу предприятия;

· санитарно-гигиенические и эргономические условия обслуживания потребителей;

· этику общения и возможность получения дополнительных услуг;

· среднее время ожидания или обслуживания клиента, среднее число обслуженных потребителей в единицу времени, а также наличие в правилах обслуживания определенных приоритетных категорий потребителей (дети, инвалиды, престарелые и др.).

4. Специфические показатели характеризуют свойства данной группы (вида) услуг.

II. Показатели безопасности характеризуют безопасность результата и процесса предоставления услуг для жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей среды. Эта группа показателей делится на три подгруппы:

1) показатели безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан;

2) показатели безопасности для окружающей среды;

3) показатели сохранности имущества и информации.

1. Показатели безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан отражают соответствие результата и процесса предоставления услуги требованиям по всем видам опасных и вредных воздействий. Основными являются следующие показатели:

· взрывобезопасность;

· радиационная безопасность;

· безопасность от воздействия химических и загрязняющих веществ, в том числе предельно допустимые концентрации вещества, или входящих в него компонентов;

· безопасность при обслуживании машин и оборудования, в том числе при ошибочных действиях обслуживающего персонала и самопроизвольном нарушении функционирования;

· безопасность за счет защитных средств и мероприятий обеспечения, в том числе устройств ограждения, ограничений хода, блокировок, концевых выключателей подвижных элементов, креплений и фиксаторов подвижных частей, оснащения рабочих мест, органов управления и приборов контроля, аварийной сигнализации, сигнальных цветов и знаков безопасности, удаления, снижения, локализации опасных и вредных производственных факторов в местах их образования;

· безопасность от воздействия акустических (шумы, ультразвуковые сигналы), тепловых (инфракрасных), световых (в том числе лазерных) излучений;

· безопасность от воздействия технологических сред и других факторов в процессе предоставления услуги;

· специфические виды безопасности для отдельных услуг.

2. Показатели безопасности для окружающей среды (экологической безопасности) отражают степень защиты окружающей природной среды от вредного (опасного) воздействия результата и/или процесса предоставления услуги. Эти показатели учитывают воздействие на флору, фауну, воздушный и водный бассейны, почву, недра, ионосферу и т. п. при производстве, хранении, транспортировании, эксплуатации (применении) и утилизации результата услуги и процесса оказания услуги.

Показатели экологической безопасности включают:

· допустимые (по уровню и времени) химические, механические, радиационные, электромагнитные, термические, биологические воздействия на окружающую среду;

· устойчивость (время вредного или опасного воздействия) загрязняющих, ядовитых, опасных веществ, попадающих в окружающую среду на этапах жизненного цикла результата услуги (включая утилизацию) или в процессе ее оказания (включая захоронение отходов);

· специфические показатели для отдельных групп (видов) услуг.

3. Показатели сохранности имущества граждан и/или сохранности (конфиденциальности) информации отражают степень соответствующей защиты в процессе оказания услуги.

Показатели сохранности имущества граждан могут выражаться через гарантии (компенсацию ущерба) или определяться условиями страхования.

Показатели сохранности информации устанавливают для видов услуг, связанных с обращением со всеми видами интеллектуальной собственности потребителя услуги. Гарантии безопасности относят как к материальному, так и к моральному ущербу потребителя. Показатели сохранности конфиденциальности информации могут отражаться гарантиями отсутствия несанкционированного доступа или отсутствия искажения информации в компьютерных системах («вирусами»).

III. Показатели надежности характеризуют свойства надежности и стойкости к внешним воздействиям результата услуги, помехозащищенности результата и процесса оказания услуги, надежности предоставления услуги потребителю. Эту группу показателей подразделяют на четыре подгруппы:

1) надежность результата услуги;

2) стойкость результата услуги к внешним воздействиям;

3) помехозащищенность;

4) надежность предоставления услуги.

1. Показатели надежности результата услуги отражают выполнение (сохранение) услугой своих функций. Эти показатели могут выражаться в виде количественных значений комплексных показателей надежности продукции и/или единичных показателей ее безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.

2. Показатели стойкости результата услуги к внешним воздействиям отражают обеспечение (сохранение) работоспособности при воздействии и/или после воздействия сопрягаемых объектов и природной среды, в том числе:

· механических воздействий (вибрационных, ударных, скручивающих, ветровых и т. п.);

· климатических воздействий (колебаний температуры, влажности и атмосферного давления, солнечной радиации, атмосферных осадков, соляного тумана, пыли, воды и т. п.);

· специальных воздействий (биологических, радиационных, химических, в том числе агрессивных газов, моющих средств, топлив, масел и т. п., электромагнитных полей, средств дезактивации, дегазации, дезинфекции и т. п.).

3. Показатели помехозащищенности отражают степень обеспечения (сохранения) своих функций (свойств) при воздействии помех и степень воздействия на окружающую среду помех от электромагнитных и ионизирующих излучений в результате услуги или в процессе ее оказания.

4. Показатели надежности предоставления услуги потребителю отражают своевременность и точность выполнения заказа (заявки) по таким параметрам, как сроки, объемы, номенклатура и позиции договора (контракта).

IV. Показатели профессионального уровня персонала предприятия (исполнителя услуг) включают три подгруппы:

1) уровень профессиональной подготовки и квалификации, в том числе теоретические знания и умения применять их на практике;

2) способность к руководству (для руководителей предприятий, менеджеров, метрдотелей и др.);

3) знание и соблюдение профессиональной этики поведения.

1. Показатели уровня профессиональной подготовки и квалификации персонала включают оценку следующих параметров:

· уровень (рейтинг) учебного заведения;

· общая и профилирующая подготовка персонала (отсутствие специальной подготовки, подготовка в объеме; профессионально-технического училища, техникума, вуза, послевузовского и дополнительного образования);

· общие навыки (категория, класс, стаж работы) и навыки выполнения сложных работ, в том числе по результатам участия в каких-либо конкурсах профессионального мастерства;

· знание и соблюдение требований руководящих документов, касающихся профессиональной деятельности (в том числе по соблюдению требований санитарии, личной гигиены и гигиены рабочего места; пожарной и других видов безопасности, правил охраны труда; нормативных документов на услуги).

2. Показатели способности к руководству включают оценку следующих параметров:

· знание и соблюдение трудового законодательства, отраслевых руководящих документов, касающихся профессиональной деятельности;

· умение организовать работу персонала, обеспечить эффективный контроль за соблюдением им своих обязанностей и контроль за реализацией прав;

· знание и соблюдение законодательства и руководящих документов в экономической, финансовой и бухгалтерской сферах;

· умение обеспечить доброжелательную атмосферу на предприятии; своевременное и качественное обслуживание потребителей (клиентов) приоритетных категорий; правильное использование средств противопожарной и других видов защиты и сигнализации; четкую эвакуацию потребителей или оказание им необходимой помощи при экстремальных ситуациях.

3. Показатели знания и соблюдения профессиональной этики поведения отражают:

· индивидуальные свойства, в число которых входят этичность, доброжелательность, вежливость, контактность, коммуникабельность и т. п., а также внешние данные;

· внимательность и предупредительность в отношениях с потребителями в пределах своих должностных обязанностей;

· умение создать атмосферу гостеприимства, умение проявлять терпение, выдержку и обладание способностью избегать конфликтных ситуаций[19].

Также в данном документе отмечается, что показатели качества услуг должны обеспечивать повышение качества услуги и соответствие требованиям потребителей; соответствие качества услуги передовому зарубежному опыту и т. д.

Стоит также отметить, что невозможно регламентировать в нормативных документах такие свойства, как «вкусная колбаса», «комфортный автомобиль», «интересный курс лекций» или «чуткое отношение», поскольку это неопределенные, юридически недоказуемые характеристики. Вместе с тем все понимают, что именно подобные характеристики говорят о высоком качестве[20]. Иначе говоря, проблема решается в процессе производства, поэтому акцент должен делаться на процесс, главное – это качество процесса.

Японские специалисты по вопросам качества предлагают условно классифицировать параметры качества услуг на основе их значимости для потребителей. С этой точки зрения следует различать:

· «внутреннее» качество, которое не находится в поле зрения потребителей (например, техническое обслуживание);

· «материальное» качество, заметное для потребителя (качество товара, гостиничного обслуживания, ресторанного питания и т. д.);

· «нематериальное» качество, видимое потребителем (правдивость рекламы, грамотно оформленная документация, доступные пониманию инструкции по пользованию и т. д.);

· «психологическое качество» (гостеприимство, вежливость, внимательность и др.);

· время обслуживания.

Подобный подход позволяет более достоверно оценивать соответствие услуги ожиданиям и предпочтениям потребителей и вырабатывать надлежащие критерии оценки качества услуг.

Таким образом, выбор критериев – наиболее важная задача в процессе стандартизации услуг. Следует отличать совокупность свойств продукции и услуг от качества, т. е. от степени удовлетворения всех заинтересованных сторон. Значит, степень удовлетворенности будет зависеть от качества процесса, которое, в свою очередь, всегда будет связано с квалификацией и талантом непосредственного исполнителя услуги, а также от грамотного управления качеством в компании.

С 1998 г. ИСО, придавая огромное значение стандартизации услуг, стала проводить международные семинары, главная цель которых – получить от заинтересованных сторон информацию о спросе на международные стандарты на услуги. Оказалось, что наибольшая потребность на сегодняшний день – в стандартизации гостиничного дела и выставок.

Наиболее актуальной для гостиничного дела признана международная стандартизация условных знаков, методов обеспечения безопасности и управления чрезвычайными ситуациями. Некоторые пиктограммы широко используются во всем мире и рассматриваются как стандартизированные, они включены в национальные стандарты многих государств и являются одним из обязательных объектов стандартизации гостиничного дела.

Контрольные вопросы и задания

1. Укажите составляющие элементы понятия «услуга».

2. Каково социальное значение услуг?

3. Назовите ТК, направленные на сферу услуг.

4. Назовите специфические виды стандартов, используемые при стандартизации услуг.

5. Как расшифровать аббревиатуру ОКУН?

6. Для решения каких задач разработан ОКУН?

7. Какие группы включает ОКУН?

8. В чем заключается основная задача стандартизации услуг?

9. С какими особенностями услуг связана специфика стандартизации в данной области?

10. Какие показатели качества услуг вы знаете?

Практикум

1. Разбейтесь на группы по 4–5 человек, выберите объект оценки качества услуг, попробуйте оценить соответствие данного объекта требованиям стандарта.

Например: объект – кафе в учебном корпусе.

Нормативный документ – ГОСТ Р. Общественное питание. Классификация предприятий.

Задача – оценить соответствие или несоответствие требованиям стандарта данной точки общественного питания.

2. Разбейтесь на группы по 4–5 человек, выберите себе объект стандартизации, самостоятельно не опираясь на нормативные документы (если они имеются для этого объекта), разработайте показатели качества, по которым можно оценить данный объект.

Например: объект стандартизации – учебная аудитория.

Показатели качества – надежности 1……, 2……;

функциональности 1……, 2………… и т. д.

3. К методам кодирования относятся также штриховые коды, наносимые на продукцию. Какую информацию можно узнать по данному коду? Возьмите три любых товара и расшифруйте штриховой код.

Тест № 3

Выберите один из предложенных вариантов ответа.

1. Для сферы услуг разработаны следующие виды стандартов:

а) основополагающие;

б) требования к обслуживающему и производственному персоналу;

в) на классификацию предприятий;

г) все перечисленное;

д) только б) и в).

2. К особенностям услуг можно отнести:

а) невозможность количественной оценки многих видов услуг;

б) применение экспертных и необходимость социологических оценок для изучения потребительских мнений о качестве;

в) все перечисленное.

3. К показателям назначения услуг относятся:

а) показатели совместимости, показатели предприятия, показатели применения;

б) надежность предоставляемой услуги, стойкость результата услуги к внешним воздействиям;

в) знание и соблюдение профессиональной этики поведения, способность к руководству;

г) все перечисленное.

Раздел II

ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ

Тема 4. Сущность сертификации

Прочитав и обдумав эту тему, вы сможете:

· изучить историю становления сертификации;

· пояснить основные понятия в области сертификации;

· сопоставить обязательную и добровольную сертификацию;

· указать правила и документы по проведению работ в области сертификации.

4.1. Из истории сертификации

В повседневной жизни и коммерческой практике термин «сертификация» стал известен в последнее десятилетие, однако сертификация как процедура применяется давно и термин «сертификат» известен с XIX в. и в переводе с латыни означает «сделано верно».

Несколько определений сертификата дается в энциклопедическом словаре и , изданном в 1900 г., одно из них: сертификат – это удостоверение. Специалисты в финансовой сфере трактуют сертификат в одних случаях как денежное свидетельство на определенную сумму, в других – как облигацию специального государственного займа.

Исторические сведения подтверждают стремления производителей товаров подтверждать, в том числе и письменно, качество своих изделий, снабжая их «заявлениями соответствия». Такие заявления охватывали широкий круг товаров. Примером могут служить свидетельства знаменитых художников Возрождения, которые гарантировали сохранность своих картин в течение 300 лет. Некоторые из этих гарантий подтвердились[21].

Однако деятельность по сертификации не осуществлялась только со стороны производителей. Она происходила и со стороны государственных и различных организаций, которые подтверждали соответствие товара определенным требованиям.

Например, сопроводительный документ к полученному Россией в 1879 г. прототипу килограмма имел следующее название: «Международный комитет мер и весов. Сертификат Международного бюро мер и весов для прототипа килограмма № 12, переданного Министерству финансов Российской Империи».

В этом документе имелись следующие сведения:

– об изготовителе прототипов и их аттестации;

– о химическом составе и объеме;

– указаны должности и фамилии лиц, выполнявших те или иные операции по подтверждению соответствия;

– описан процесс метрологической аттестации прототипа, т. е. признание эталона узаконенным на основе тщательного исследования и измерения.

Испытания проводились для всей группы прототипов (всего 42) и было проведено 1092 взвешивания для сравнения между собой и с международным (главным) прототипом, который, в свою очередь, был сличен с архивным килограммом[22].

Еще пример. Существование неправительственных и независимых «классификационных организаций», которые занимались оценкой безопасности судов для целей их страхования. «Примером такой организации является Регистр Ллойда – авторитетнейшая в наше время международная организация, которая имеет представительства в 127 странах мира и в течение двух столетий остается мировым лидером сертификационных организаций»[23].

В России есть классификационная организация – Морской регистр, созданная еще в 1913 г., которая занималась тем, что сейчас называют сертификацией гражданских судов на их безопасность, причем эта сертификация сразу же стала проводиться по международным правилам. Поэтому уже тогда она была не только престижна, но и выгодна судовладельцам: страховка таких судов обходилась дешевле, а его фрахт (плата за перевозку грузов или пассажиров) – дороже.

Предшественницей российской сертификации была сертификация в СССР отечественной экспортируемой продукции. Первоначально она проводилась в зарубежных центрах и её обязательность фактически устанавливалась не отечественными законами, а законодательством тех стран, куда товары поставлялись.

В 1984 г. правительством СССР было принято постановление о сертификации экспортируемой продукции. В 1986 г. Госстандартом был введен в действие Временный порядок сертификации продукции машиностроения.

В 1988 г. странами – членами СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) была подписана конвенция о системе оценки качества и сертификации взаимопоставляемой продукции. К 1991 г. в России функционировало 14 испытательных центров, было аттестовано несколько производств.

В месте с тем в СССР осуществлялась оценка соответствия продукции и в других формах: государственная приемка продукции, государственные испытания и т. д. После ликвидации СССР эти процессы были официально отменены.

Сегодня в России действуют различные системы сертификации.

В системе Минэкономразвития – государственная система классификации гостиниц и других средств размещения. В данной системе производится аттестация помещений на категории «звезды» – выдается сертификат категории.

Во внешней торговле используются сертификаты происхождения, сертификаты подтверждения и т. д. Сертификат происхождения – это принадлежность страны-экспортера к категории стран, которым предоставляются льготы по уплате таможенных платежей. К ним относятся развивающиеся страны – Китай, Сингапур и т. д. Сертификат подтверждения доставки подтверждает, что товар поставлен в Россию и принят под режим экспортного контроля, суть контроля заключается в том, чтобы товар был использован в целях, указанных в документе, и не передавался другому субъекту хозяйственной деятельности без разрешения Минэкономразвития России.

Сегодня сертификация в России проводится в соответствии с законодательными актами и нормативными документами, в том числе в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» -1. В данном законе установлена обязательность сертификации безопасности товаров народного потребления.

4.2. Основные понятия в области сертификации

Как видно, сертификация является одним из видов деятельности по оценке соответствия, т. е. соблюдения установленных требований к продукции, процессу или услуге.

Комитет по вопросам сертификации (СЕРТИКО) Международной организации по стандартизации (ИСО) в руководстве № 2 ИСО (ИСО (МЭК2) версии 1982 г. определил сертификацию как действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствия или знака соответствия, что изделие или услуга соответствуют определенным стандартам или другим нормативным документам. Таким образом, сертификация получила всемирное признание как одна из форм обеспечения высокого качества и безопасности продукции[24].

Значит, сертификация – это процедура, посредством которой орган по сертификации документально удостоверяет, что продукция, процесс или услуга соответствуют установленным требованиям технических регламентов, положениям стандартов.

Цели сертификации:

1) содействие потребителям в компетентном выборе продукции;

2) защита потребителя от недобросовестного изготовителя;

3) контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни и здоровья людей;

4) создание условий для деятельности организаций и предпринимателей на едином товарном рынке России;

Пример, который свидетельствует «о высоком социально - экономическом эффекте сертификации: отказ в сертификации и запрет реализации на рынке 100 т. бельгийской говядины спасли от острого пищевого отравления тысячи людей, затраты на их лечение составили бы около 60 млн р., а потери из-за отсутствия людей на рабочих местах – еще около 100 млн р.»[25].

Основные принципы сертификации:

1. Законодательная основа сертификации. Закон РФ «О сертификации», «О защите прав потребителей» и другие правовые акты.

2. Гармонизация правил и рекомендаций по сертификации с международными нормами и правилами. Гармонизация является условием признания сертификатов и знаков соответствия за рубежом, тесного взаимодействия с международными, региональными и национальными системами сертификации других стран.

3. Открытость и закрытость информации. При сертификации должно осуществляться информирование всех ее участников – изготовителей, потребителей, органов сертификации и др. заинтересованных сторон. С другой стороны, при сертификации должна соблюдаться конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну.

Участниками сертификации являются:

– изготовители продукции, исполнители услуг (первая сторона);

– заказчики-продавцы (первая либо вторая сторона); продавец как получатель продукции представляет вторую сторону, а при реализации товара покупателю – первую сторону;

– органы по сертификации, испытательные лаборатории, Ростехрегулирование РФ и другие федеральные органы исполнительной власти (третья сторона).

Орган по сертификации (ОС) несет ответственность за обоснованность и правильность выдачи сертификата. Испытания конкретной продукции или конкретные виды испытаний осуществляют аккредитованные испытательные лаборатории (ИЛ) и выдают протоколы испытаний для целей сертификации. ИЛ несет ответственность за соответствие проведенных ею испытаний нормативных документов, а также за достоверность и объективность результатов.

Если орган по сертификации аккредитован как ИЛ, то его именуют сертификационным центром. Например, известный центр испытаний и сертификации «Ростест – Москва». Для организации и координации работ в системах сертификации однородной продукции или группы услуг создаются Центральные органы систем сертификации (ЦОС), которые, в свою очередь, осуществляют руководство и координируют деятельность ОС и ИЛ, рассматривают апелляции по поводу действий ОС и ИЛ.

Главным участником работ по сертификации является эксперт – лицо, аттестованное на право проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации. От его знаний, опыта, личных качеств, т. е. компетентности, зависят объективность и достоверность решения о возможности выдачи сертификата.

Как было отмечено в определении, сертификация – это процедура, посредством которой орган по сертификации документально удостоверяет соответствие продукции установленным требованиям. В качестве документального удостоверения выступает свидетельство, которое может быть в виде сертификата или декларации о соответствии.

Сертификат соответствия – документ, выданный по правилам системы сертификации, для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям[26]. С бланком сертификата и правилами его заполнения можно ознакомиться в приложении 5 и 6 соответственно.

Декларация о соответствии – документ, в котором изготовитель (продавец, исполнитель) удостоверяет, что поставляемая (продаваемая) им продукция соответствует установленным требованиям[27].

Отличительные характеристики представлены в табл. 2.

Таблица 2

Отличительные признаки двух форм подтверждения соответствия

Сертификация соответствия

Декларирование соответствия

Субъект, осуществляющий процедуру

Орган по сертификации

Производитель (поставщик)

Объекты, в отношении которых предусмотрена процедура

Продукция и услуги,

имеющие повышенную опасность для потребителей и окружающей среды

Продукция и услуги, не представляющие существенной опасности для потребителя и окружающей среды

Результат процедуры

Сертификат соответствия

Декларация

Срок действия

Устанавливается органом

по сертификации

Устанавливается производителем

(поставщиком)

На основании «Правил применения сертификата соответствия и знака соответствия СМК» (по ГОСТ Р 40.003–2005) одновременно с выдачей сертификата орган по сертификации дает письменное разрешение держателю сертификата на использование знака соответствия (рис. 4).

Знак соответствия – зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам, установленным в данной системе сертификации, подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным требованиям[28].

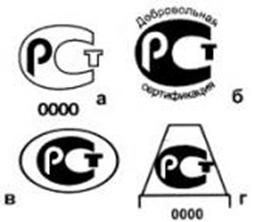

Рис. 4. Знаки соответствия:

а – знак соответствия при обязательной сертификации; б – знак соответствия при добровольной сертификации; в – знак соответствия требованиям национального стандарта РФ; г – знак соответствия «системы добровольной сертификации» (включает код органа, выдавшего сертификат)

В правилах применения знака соответствия указаны способы маркировки, к числу которых относятся[29]:

· клеймение готового изделия, упаковочной единицы, оформленной сопроводительной документацией, знаком соответствия с помощью специального клейма;

· нанесение на продукцию, ее тару (упаковку) и оформляемую сопроводительную документацию плоского или рельефного изображения знака соответствия в ходе технологического процесса изготовления с помощью специализированной технологической оснастки;

· применение комплектующих изделий, упаковочных материалов и бланков сопроводительной документации с нанесенными на них изображениями знака соответствия;

· прикрепление специально изготовленных носителей знака соответствия (ярлыков, этикеток, самоклеящихся лент и т. п.).

Применением может являться также использование знака соответствия в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках и вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, изготовление этого знака или технических средств для его воспроизведения, иное введение в хозяйственный оборот.

Маркирование продукции знаком соответствия могут осуществлять только лица, уполномоченные на это держателем сертификата соответствия или декларантом. Держатель сертификата соответствия – это организация или индивидуальный предприниматель, на чьё имя выдан сертификат соответствия. Декларант – изготовитель (продавец), принявший декларацию о соответствии и зарегистрировавший её в установленном порядке[30].

Орган по сертификации контролирует правильность использования сертификатов и знаков соответствия. В случаях неправильных ссылок на систему сертификации или вводящих в заблуждение случаев применения сертификатов и знаков соответствия, выявленных в рекламе, каталогах, на сайте Интернета и т. п., орган предпринимает соответствующие меры. К таким мерам относят проведение держателем сертификата корректирующих действий, отмену действия сертификата, публикацию о допущенных нарушениях или иные правовые действия, соответствующие действующему законодательству.

4.3. Обязательная и добровольная сертификация

Подтверждение соответствия может осуществляться в обязательной и добровольной формах.

Обязательная сертификация – действие органов по сертификации, доказывающее, что идентифицированная продукция соответствует обязательным требованиям стандартов, технических регламентов.

Обязательная сертификация является формой государственного контроля за безопасностью продукции, поэтому она осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ.

В ст. 7 закона «О защите прав потребителей» сказано, что перечни товаров, подлежащих обязательной сертификации, устанавливаются Правительством РФ. На основании этих перечней Ростехрегулирование РФ разрабатывает и вводит Номенклатуру продукции и услуг, в отношении которых предусмотрено обязательное подтверждение соответствия. Номенклатура – это перечень продукции и услуг с кодами в соответствии с общероссийскими классификаторами.

Добровольная сертификация проводится в соответствии с законом «О техническом регулировании» по инициативе заявителя (изготовитель, продавец, исполнитель) в целях подтверждения соответствия продукции или услуги национальным стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертификации.

Добровольная сертификация проводится на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Продукция или услуги, прошедшие обязательную сертификацию, могут проверяться в рамках добровольной сертификации на требования, дополняющие обязательные. Сравнительная характеристика обязательной и добровольной сертификаций представлена в табл. 3.

Например, при анализе молочной продукции могут быть проверены ее оздоровительные для организма человека эффекты или, при проверке компьютеров, наличие благоприятного биологического воздействия на человека, которое они, согласно рекламе, оказывают на человека.

На 2005 г. в России зарегистрировано 249 систем добровольной сертификации. Из них некоторые системы относятся к продукции, некоторые к услугам или персоналу, а некоторые системы носят комплексный характер, так как относятся и к услугам, и к продукции.

Примеры систем добровольной сертификации в РФ:

– Система стоимостной оценки автотранспортных средств СЕРТОЦАТ, разработанная Министерством автомобильного транспорта РФ;

– Система сертификации санаторно-оздоровительных услуг, разработанная Центром сертификации Центрального региона;

– Система сертификации экологического агропроизводства (ЭкоНива), разработанная АОЗТ «ЭкоНива», и т. д.

Таблица 3

Отличительные признаки

обязательной и добровольной сертификации[31]

Обязательная сертификация

Добровольная сертификация

Основные цели проведения

обеспечение безопасности товаров

– обеспечение конкурентоспособности

продукции (услуги) предприятия;

– реклама продукции (услуги)

Основание для проведения

законодательные акты РФ

по инициативе юридических или физических лиц на договорных условиях между заявителем и органом по сертификации

Объекты

перечни товаров, подлежащие

обязательной сертификации,

утвержденные постановлением

Правительства РФ

любые объекты

Сущность оценки соответствия

оценка соответствия обязательным требованиям, предусмотренным соответствующим законом, вводящим обязательную сертификацию

оценка соответствия требованиям заявителя, согласованным с ОС (по объектам, подлежащим обязательной сертификации, как правило, оценка соответствия требованиям, дополняющим обязательные)

Нормативная база

государственные стандарты,

санитарные нормы и правила и т. д.

национальные стандарты, стандарты организаций, системы добровольной сертификации, условия договора и т. д.

В России в настоящее время преобладает обязательная сертификация, за рубежом – добровольная. Например, во Франции добровольная сертификация проводится на соответствие стандартам Франции NF: по ее результатам продукция маркируется соответствующим знаком; продукция, не маркированная этим знаком, не пользуется спросом.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |