МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

РУБЕЖАНСКИЙ ФИЛИАЛ

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МАШИН И АППАРАТОВ

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

ГИДРАВЛИКА И ГИДРО-И ПНЕВМОАВТОМАТИКА

Лабораторные работы

2005 г.

Гидравлика и гидро - и пневмоавтоматика. Лабораторные работы. / : – Рубежанский филиал ВНУ им. Владимира Даля, 20с.

Гидравлика и гидро - и пневмоавтоматика. Лабораторные работы. / : – Рубежанский филиал ВНУ им. Владимира Даля, 20с.

Методические указания для студентов специальности 6.090220 - Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов.

Содержат рекомендации по выполнению лабораторных работ по дисциплине гидравлика и гидро - и пневмоавтоматика.

Утверждено кафедрой МАХП

Протокол № ___, “___”______ 2005 р.

Зав. кафедрой

Содержание

Общие методические вопросы 4

1 Приборы для измерения давления 5

2 Уравнения Бернулли. Энергетический баланс потока жидкости 8

3 Основы гидродинамического подобия потоков и исследование режимов движения жидкости 11

4 Исследование распределения скоростей по сечению круглой трубы14

5 Гидравлическое сопротивление по длине в трубопроводе круглого сечения 17

6 Местные гидравлические сопротивления 18

7 Истечение жидкости через отверстия и насадки в газовую среду 21

8 Построение гидравлической характеристики задвижки 25

9 Гидравлические испытания лопастного насоса 26

Общие методические вопросы

Основная задача лабораторного практикума по гидравлике и гидро - и пневмоавтоматике определяется требованиями учебно-обучающейся программы, которые предъявляются современной промышленностью к инженерам-механикам.

Лабораторные занятия проводятся на лабораторном испытательном стенде и настольных лабораторных установках и служат связующим звеном теории и практики. Они позволяют углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекциях, проверить научно-теоретические положения экспериментальным путем, ознакомится с оборудованием и приборами.

Студенты перед занятиями в лаборатории предварительно на практических занятиях и самостоятельно знакомятся с теорией по учебнику; принципом действия, устройствам лабораторной установки по методическому указанию. Учебные установки изготовлены так, чтобы студент мог видеть ход изучаемого процесса. Лабораторные занятия предназначены для того, чтобы привить практические навыки проведения исследования динамики движения жидкости и определения основных показателей движущегося потока, дать возможность натренироваться в самостоятельном управлении и обслуживании лабораторных установок.

Прежде чем приступить к работе на лабораторной установке, необходимо изучить содержание работы (оборудованием, схемой установки и инструкцию по проведению работы).

Без разрешения преподавателя студентам категорически запрещается производить пуск установки и включать приборы.

При работе на установке и замеченных неполадках и неисправностях студенты обязаны немедленно сообщать преподавателю или учебному мастеру.

Для каждой работы необходимо иметь инструкцию по проведению лабораторной работы и соответствующее учебное пособие.

Отчет о лабораторной работе студенты должны предоставлять на отдельных листках или в школьной тетрадке. Отчет о своей работе в лаборатории студент должен выполнять синей или черной пастой, разборчивым почерком и по возможности закончить в лаборатории. Он должен состоять из описания лабораторной установки или стенда; условия проведения лабораторных испытаний; таблицы измерений; и обработки результатов измерений.

На титульной указывается: название университета, факультет, кафедра, лаборатории, название лабораторной работы, фамилию и инициалы студента, номер группы. Каждую работу подписывает студент и преподаватель, принимающий работу.

1 Приборы для измерения давления

1.1 Цель работы:

- изучение устройства и принципа работы приборов для измерения давления

- практическое определение точности пружинного манометра

1.2 Приборы для измерения давления, представленные в лабораторной работе:

-приборы для измерения атмосферного давления рат – барометры;

-приборы для измерения разности абсолютного и атмосферного давлений, т. е. избыточного давления pu и вакуума pв;

-приборы для измерения разности давлений - дифференциальные манометры;

-приборы для измерения малого избыточного давления и вакуума – микроманометры;

Рисунок 1.1 Приборы для измерения давления

1.3 Порядок проведения поверки пружинных манометров

1.3.1 При выполнении лабораторной работы изучить конструкции приборов для измерения давления и принцип действия (жидкостные, пружинные, поршневые, электрические, комбинированные и др.), определить класс точности, диапазон измеряемых давлений, чувствительность, линейность и быстродействие.

1.3.2 Определить назначение прибора. По заданию преподавателя провести проверку: если прибор технический, то при поверке устанавливают принадлежность прибора к присвоенному ему классу точности; если прибор лабораторный, то целью поверки является определение величин поправок Δp, компенсирующих основную систематическую погрешность при различных показаниях прибора. В этом случае результат поверки оформляют в виде графика зависимости:

![]()

При поверки любого прибора сравнивают показания поверяемого прибора с показаниями образцового. В качестве образцового прибора используют либо грузопоршневой манометр, либо образцовый пружинный манометр.

1.3.3 Пружинный манометр поверяют в следующей последовательности:

а) поверяемый прибор присоединяют к установке;

б) готовят поверочную установку к работе;

в) назначают поверяемые точки шкалы прибора. Последние должны быть равномерно распределены по шкале. Манометры классов 4-6 поверяют в трех точках, классов 1-2, 5 в пяти, классов 0, 5 и выше в десяти точках. Давление poi в назначенных для поверки точках записывают в протокол;

г) последовательно увеличивая давление в пределах ![]() после постукивания по корпусу поверяемого манометра в протокол записывают его показания pнi;

после постукивания по корпусу поверяемого манометра в протокол записывают его показания pнi;

д) по достижении максимального давления образцовый и поверяемый манометры выдерживают под давлением в течение 5 мин. Затем поверку производят при тех же, но последовательно снижающихся давлениях poi. При этом снимают показания ppt поверяемого манометра;

ж) опыт в той же последовательности повторяют и снимают показатели, заполняя лабораторный журнал.

1.4 Оформление отчета по лабораторной работе

При оформлении отчета студент обязан в таблице 1 схематически изобразить изучаемые приборы для измерения давления, записать расчетную формулу и расписать, что обозначают символы входящие в формулу и их размерность, определить чувствительность прибора.

Таблица 1(пример заполнения отчета)

Схема прибора для измерения давления

Описание и расчетные формулы, применяемые при использовании данного прибора

Пример

Пьезометр – прибор для измерения избыточного давления и представляет собою стеклянную трубку с открытым в атмосферу верхним концом. Нижний конец пьезометра соединен с объектом измерения давления.

![]() , где

, где ![]() -показания пьезометра, мм. ст. ж.;

-показания пьезометра, мм. ст. ж.; ![]() - глубина расположения т. А расположенной под уровнем нулевого штифта шкалы прибора.

- глубина расположения т. А расположенной под уровнем нулевого штифта шкалы прибора.

Чувствительность прибора не ниже 1-2 мм. Прибор имеет значительную инерцию и применяется лишь для измерения практически постоянных усредненных во времени давлений.

2 Уравнения Бернулли. Энергетический баланс потока жидкости

2.1 Цель работы:

-на напорном трубопроводе переменного сечения проследить по приборам переход энергии в потоке из потенциальной в кинетическую и обратно в соответствии с уравнением Бернулли;

-по опытным данным построить линию пьезометрического напора  и линию гидродинамического напора

и линию гидродинамического напора ![]() полной удельной энергии для потока (

полной удельной энергии для потока (![]() - средняя скорость потока).

- средняя скорость потока).

2.2 Описание экспериментальной установки

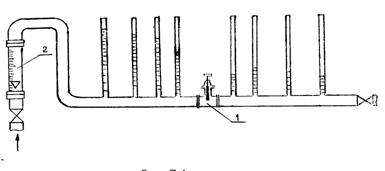

Установка представляет собой участок напорного трубопровода переменного сечения (1), снабженного пьезометрами (2) (трубками статического напора) и динамическими трубками (3) (трубками полного напора), которые называют также скоростными трубками. Из водопроводной сети вода подается через расходомер (4).

Рисунок 2.1 Схема экспериментальной установки

Для этой цели наиболее часто употребляются трубки, позволяющие измерить разность между полным и статическим давлением в определенной точке потока (при помощи трубки Пито). Измерив, перепад между уровнями в динамической и статической трубках, находим скорость

![]()

где φ - поправочный коэффициент, учитывающий конструктивные особенности трубки, либо по формуле

![]()

где а - некоторый размерный коэффициент, зависящий как от конструктивных особенностей трубки, так и от выбора единиц измерения перепада давления ∆h и скорости потока V.

Расход жидкости, подаваемой на лабораторную установку, измеряли при помощи расходомера (4) обтекания, представляющего собой приборы, состоящие из стеклянной конической трубки и тела (поплавка, диска, поршня и крыла), которое воспринимает динамическое давление обтекающего его потока и перемешается в зависимости от величины расхода.

2.3 Порядок выполнения работы

2.3.1 В трубопровод (1) подают воду, регулируя расход вентилем, расположенным под ротаметром (4). По показаниям пьезометров записывается пьезометрический напор (потенциальная удельная энергия)  и по показаниям динамических трубок - гидродинамический напор

и по показаниям динамических трубок - гидродинамический напор ![]() ; полная удельная энергия струйки соответствует -

; полная удельная энергия струйки соответствует -  +

+![]()

2.3.2 Скоростной напор определяется как разность между показаниями динамической и пьезометрической трубок. По скоростному напору находится величина скорости V осевой струйки потока, где расположены открытые концы динамических трубок.

2.3.3 Для определения удельной энергии всего потока надо определить скоростной напор ![]() , вычисленный во средней скорости с учетом (α) (при подсчетах можно принять α=1,05 ÷ 1,10).

, вычисленный во средней скорости с учетом (α) (при подсчетах можно принять α=1,05 ÷ 1,10).

2.3.4 Среднюю скорость (V) в сечениях исследуемой трубы (![]() ) определяются по расходу (Q),

) определяются по расходу (Q), ![]() .

.

2.3.5 По полученным значениям  на отдельном листе (миллиметровой бумаги) строится пьезометрическая линия и по значениям

на отдельном листе (миллиметровой бумаги) строится пьезометрическая линия и по значениям ![]() - линия удельной энергии для потока.

- линия удельной энергии для потока.

2.3.6 Потери энергии между сечениями определяется как разность

.

.

2.3.7 Построение линии дает наглядное представление о перераспределении энергии в соответствии с изменениями живого сечения вдоль потока согласно уравнению Бернулли.

2.4 Проведенные расчеты и результаты исследований заносятся в таблицу

№№

п/п

Показатели

Ед. измер.

Сечение

1

2

3

4

5

1

Высота над плоскостью сечения, z

мм

2

Расстояние сечения от входа жидкости в исследуемый участок

мм

3

Площадь живого сечения, ![]()

М2

4

Показания пьезометров, ![]()

м

5

Показания динамических трубок![]()

м

6

Скоростной напор ![]()

м

7

Скорость течения жидкости

м/с

8

Расход воды

М3/с

9

Средняя скорость жидкости в сечении, Q/![]()

м/с

10

Скоростной напор по средней скорости, ![]()

м

11

Скоростной напор с учетом ![]()

м

12

Полная удельная энергия потока

м

13

Потеря энергии от первого до пятого сечения

м

3 Основы гидродинамического подобия потоков и исследование режимов движения жидкости

3.1 Цель работы: - изучить переход одного режима течения жидкости в другой при напорном движении жидкости в круглой трубе

3.2 Описание экспериментальной установки

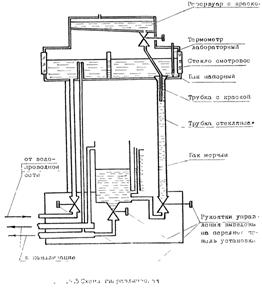

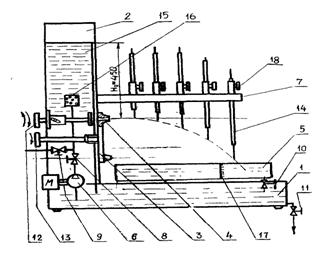

Рисунок 3.1 Экспериментальный стенд

Установка для изучения режимов движения жидкости (прибор Рейнольдса) типа ГВ-4 изготовлена в настольном исполнении. Она содержит напорный бак, стеклянную трубку(5), кожух, основание, мерный бак, водораспределительные коллекторы и органы управления (1, 3, 4).

Органы управления установкой расположены на передней панели и представляют собой рукоятки соответствующих кранов. Работа на установке заключается в визуальном наблюдении ламинарного и турбулентного режимов движения воды в стеклянной трубке и выполняется в следующей последовательности. При проведении вышеуказанных опытов кран должен быть открыт.

Кроме визуального наблюдения двух различных режимов движения жидкости при выполнении лабораторной работы необходимо определить критерии Рейнольдса, соответствующие вышеуказанным режимам движения. Для подсчета критерия Рейнольдса необходимо знать расход жидкости в единицу времени, измеряемый в данной установке объемным способом. Суть этого способа состоит в измерении объема жидкости, заполняющей мерный бак за определенное время, измеряемое секундомером.

3.3 Порядок выполнения работы

3.3.1 Поворотом рукоятки против часовой стрелки открыть кран и наполнить напорный бак водой.

3.3.2 Измерить температуру воды в напорном баке.

3.3.3 Объемным способом измерить расход воды в стеклянной трубке. При этом закрыть кран сброса воды из мерного бака, вода через стеклянную трубку попадает в мерный бак. После некоторого времени произвольного наполнения бака произвести отсчет по шкале указателя уровня с одновременным включением секундомера. Через некоторое время повторно произвести измерение (отсчет по шкале указателя уровня поводить с включенным секундомером).

3.3.4 Пользуясь таррировочным графиком, по показанию уровней воды в мерном баке определяют скорость движения воды в трубке и объем поступившей в бак воды W(см3).

3.3.5 После измерений кран сброса воды из мерного бака открыть.

3.3.6 Открывая кран, регулируется поступление краски в стеклянную трубку так, чтобы скорость выпускаемой краски была примерно одинакова со скоростью воды в той же точке стеклянной трубки, к которой подключена трубка с краской. Струйчатое движение краски в потоке воды будет свидетельствовать о наличии ламинарного режима в стеклянной трубке.

3.3.7 Медленно открывая кран, установить новый, несколько больший расход воды и все вышеописанные измерения повторить.

3.3.8 При некотором дальнейшем открытии крана окрашенная струйка воды начнет колебаться, приобретая волнистый характер с местными разливами. Такое поведение струйки соответствует такому состоянию потока, при котором происходит смена ламинарного движения на турбулентное. Аналогичные замеры, произвести и при этом состоянии потока.

3.3.9 Дальнейшее открытие крана приводит к резкому изменению характера движения: струйка краски полностью размывается, а вода в стеклянной трубке становится равномерно окрашенной - в трубке установится турбулентный режим движения.

3.3.10 При этом режиме провести два вышеописанных измерения с возрастающими расходами. Все данные измерений занести в соответствующие графы таблицы отчета.

После проведения опытов прекратить подачу воды из водопроводной сети, краски из бачка, полностью слить воду из напорного бака.

3.4 Обработка результатов измерений

3.4.1 По измеренной температуре воды в напорном баке, пользуясь эмпирической формулой Пуазейля, определить кинематический коэффициент вязкости воды.

![]()

где t - температура воды в 0С

3.4.2 По измеренному объему воды, поступившей в мерный бак, подсчитать для каждого опыта расход воды в стеклянной трубке.

![]()

В формуле: ![]() и

и ![]() - объем воды в мерном баке соответственно начальный и после произвольного наполнения, конечный.

- объем воды в мерном баке соответственно начальный и после произвольного наполнения, конечный.

3.4.3 Определить среднюю скорость течения воды в стеклянной трубке

![]()

где ![]() - площадь живого сечения потока, м2.

- площадь живого сечения потока, м2.

3.4.4 Определить скорость, при которой происходит смена режимов движения, она называется критической скоростью VКР.

3.4.5 Для каждого опыта по формуле  подсчитывается число Рейнольдса - Re. Значение Re, соответствующее критической скорости движения VКР является критическим числом Рейнольдса.

подсчитывается число Рейнольдса - Re. Значение Re, соответствующее критической скорости движения VКР является критическим числом Рейнольдса.

3.5 Показания и расчетные данные заносятся в таблицу.

Таблица 1 Результаты исследований

№ опыта

Объем воды, поступающей в мерный бак, м3

Время заполнения бака Т, сек.

Расход жидкости, м3 /с

Средняя скорость, м/с

Критерий Рейнольдса

![]()

![]()

![]()

1

2

3

4

Примечание: На стенде используется трубка диаметром 0,014 м.

4 Исследование распределения скоростей по сечению круглой трубы

4.1 Цель работы:

- исследование распределения скоростей в сечении круглой трубы, определение отношения средней по сечению скорости к скорости на оси и коэффициента кинетической энергии (коэффициент Кориолиса).

4.2 Устройство экспериментальной установки

Скорости потока жидкости в трубах измеряют трубками полного напора при одновременном измерении пьезометрического напора на стенке.

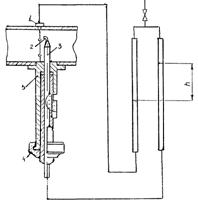

Рисунок 4.1 Схема экспериментальной установки

Схема измерения скоростей с помощью угловой трубки полного напора. Трубка закреплена в держателе, она с помощью микрометрического винта перемешается в корпусе. Перемещение трубки отсчитывается по шкале на корпусе микроманометра.

Замер пьезометрического давления производится через отверстия в нескольких точках периметра стенки, объединенных выравнивающим коллектором.

Перепад h полного и пьезометрического напоров измеряется дифференциальным манометром.

Скорость в точке замера

![]()

где К - тарировочный коэффициент трубки, обусловленный влиянием конструкции трубки и числа ![]() .

.

Для угловых трубок полного напора в обычных условиях измерений можно принимать К=1 .

Контроль постоянства расхода жидкости производится с помощью ротаметра.

4.3 Последовательность проведения опыта

4.3.1 Выбрать мерные точки (10-12 по радиусу трубы) так, чтобы их расположение вдоль радиуса сгущалось к стенкам.

4.3.2 Включить подачу воды на экспериментальную установку, установить требуемый расход, поддерживаемый при измерениях постоянным.

4.3.3 Измерить скоростной напор -^r = h- в каждой точке по диаметру сечения с одновременной фиксацией расхода. После перемещения трубки полного напора необходимо делать выдержку для стабилизации потока и показаний приборов.

4.4 Обработка результатов исследований

При обработке результатов измерений следует:

4.4.1 Вычислить местные скорости

4.4.2 Построить эпюру скоростей в безразмерных координатах ![]() и

и ![]() ,(где: r0 - радиус мерного сечения трубы, Umax - скорость на оси трубы).

,(где: r0 - радиус мерного сечения трубы, Umax - скорость на оси трубы).

4.4.3 Определить отношение средней по сечению скорости V к скорости на оси Umax:

и коэффициент кинетической энергии

Для приближенного вычисления этих интервалов методом трапеций мерное сечение разделить на N равновеликих колец ( N =. 10 ÷ 12) и определяют на эпюре скоростей значение Ui на радиусах ri, делящих площадь каждого кольца пополам.

Тогда

![]()

![]()

Значения ri определяются по зависимости

![]()

где i = 1, 2……, N

Поскольку эпюра скоростей практически симметрична относительно оси, то для обработки результатов достаточно использовать только ее половину на одном радиусе.

Таблица №1

№№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Опыт

1

2

3

4

5

6

1

Расход жидкости

м3/с

2

Скоростной напор в исследуемой точке

м

3

Скорость струи жидкости в исследуемой точке

м/с

4

Средняя скорость потока жидкости в трубе

м/с

5

Отношение средней скорости потока к скорости струи

4.5 По полученным данным построить эпюру скоростей в трубе.

5 Гидравлическое сопротивление по длине в трубопроводе круглого сечения

5.1 Цель работы:

- установить зависимость между потерей напора по длине hg и скоростью V потока в трубопроводе (подобрать эмпирическую формулу этой зависимости);

-установить зависимость коэффициента гидравлического трения λ от числа Re; - определить эквивалентную шероховатость ΔЭ трубопровода.

5.2 Описание лабораторной установки

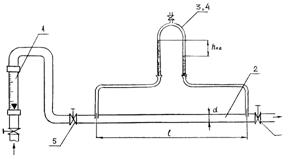

Рисунок.5.1 Схема экспериментальной установки

Лабораторная установка состоит из экспериментального гидравлического стенда, снабженного горизонтальным участком из стального трубопровода (2) и пьезометрами (3,4) для выполнения исследований. Вода на экспериментальную установку подается через ротаметр (1). Расход регулируется при помощи вентиля, который расположен ниже ротаметра.

5.3 Порядок выполнения работы и обработка опытных данных

5.3.1 При проведении исследования выполняется 5-10 различных регулировок вентиля, уменьшая расход от максимального значения так, чтобы каждый раз перепад на мерной диафрагме уменьшался приблизительно на 15-20% от величины перепада при предыдущем открытии задвижки, измерять расход Q и записать показания пьезометров.

5.3.2 Измерить температуру t воды и по имеющемуся на установке графику ![]() определить кинематический коэффициент вязкости воды

определить кинематический коэффициент вязкости воды ![]() .

.

5.3.3 Для каждого открытия вентиля по данным опытов вычислить по уравнению неразрывности среднюю спорость потока, а по уравнению Бернулли - потери напора по длине (на стенде используется труба диаметром 20 мм с высотою выступов – шероховатостью 0,5 мм, расстояние между точками подсоединения пьезометра 3000 мм, материал трубы – сталь).

5.3.4 Для каждого опыта подсчитать число ![]() и значение коэффициента гидравлического трения по зависимости вытекающей из формулы Дарси-Вейсбаха. Определить потери напора на исследуемом участке по формуле Дарси-Вейсбаха.

и значение коэффициента гидравлического трения по зависимости вытекающей из формулы Дарси-Вейсбаха. Определить потери напора на исследуемом участке по формуле Дарси-Вейсбаха.

5.3.5 Определить по графику зависимости ![]() значение коэффициента гидравлического трения λ для квадратичной зоны сопротивления. Используя формулу

значение коэффициента гидравлического трения λ для квадратичной зоны сопротивления. Используя формулу ![]() найти из нее значение эквивалентной шероховатости (

найти из нее значение эквивалентной шероховатости (![]() ).

).

5.4 Результаты исследований свести в таблицу

№№ п/п

Показатели

Ед. измер.

Опыты

1

2

3

4

5

1

Расход воды

м3/с

2

Разность показаний пьезометра

м 10 -3

3

Средняя скорость

м/с

4

Коэффициент ![]() из опыта

из опыта

5

Температура воды

0С

6

Кинематическая вязкость воды

м2 /с

7

Критерий Рейнольдса

8

Коэффициент ![]() по формуле (см. п. 5.3.5)

по формуле (см. п. 5.3.5)

9

Потери напора на исследуемом участке

6 Местные гидравлические сопротивления

6.1 Цель работы:

- экспериментальным путем определить коэффициент местного сопротивления при различных скоростях потока для местных сопротивлений;

- установить зависимость коэффициента местного сопротивления от числа Re для каждого местного сопротивления;

- сопоставить опытные данные значения коэффициента местного сопротивления с его теоретическим значением для второй автомодельной области;

- вычислить эквивалентную длину трубопровода по полученным местным потерям напора.

6.2 Описание установки

Лабораторная установка состоит из экспериментального гидравлического стенда, снабженного участком трубопровода с установленными в нем устройствами, создающими местные гидравлические сопротивления (3). В граничных сечениях (по обе стороны) каждого такого устройства установлены пьезометры. Вода на экспериментальную установку подается через ротаметр (1). Расход регулируется при помощи вентиля (2).

Рисунок 6.1 Схема лабораторной установки

Рисунок 6.2 Элементы местных сопротивлений

6.3 Порядок выполнения работы

6.3.1Открыть вентиль (2) и выставить определенный расход.

6.3.2 Для заданного расхода жидкости измерить пьезометрические напоры ![]() в граничных сечениях местного сопротивления, а также расход через трубопровод.

в граничных сечениях местного сопротивления, а также расход через трубопровод.

6.3.3 Измерить температуру жидкости и найти значения кинематического коэффициента вязкости.

6.3.4 По данным опытов вычислить скорости, кинетическую энергию в граничных сечениях и потери напора на местном сопротивлении.

6.3.5 Определить коэффициенты местных сопротивлений (из формулы Вейсбаха, приняв в качестве характерной скорости, скорость за местным сопротивлением).

6.3.6 Определить по справочнику значения коэффициентов местных сопротивлений для автомодельной области.

6.3.7 Определить эквивалентную длину каждого местного сопротивления по формуле  .

.

6.3.8 Вычислить эквивалентную длину трубопровода с учетом суммы местных сопротивлений.

6.3.9 Определить расчетную длину трубопровода используя формулу

6.4 Результаты исследований и обработки экспериментальных данных свести в таблицу 1

Таблица 1 Результаты исследований и обработка экспериментальных данных

№№ п/п

Показатели

Ед. измер.

Тип местного сопротивления

Вн. рас-ширение

Вн. су-

жение

Отвод

Поворот на 900

1

Диаметр трубы перед сопротивлением

м

0,02

0,044

0,02

0,02

2

Диаметр трубы за сопротивлением

м

0,044

0,02

0,02

0,02

3

Площадь первого сечения,

м2 10-4

4

Площадь второго сечения

м2 10-4

5

Разность показания пьезометров

м

6

Разность уровней подключения пьезометров

м

0

0

0,08

0,11

7

Расход

8

Средняя скорость воды перед сопротивлением

м/с

9

Средняя скорость воды за сопротивлением

м/с

10

Скоростной напор с учетом скорости до сопротивления

м2/с

11

Скоростной напор с учетом скорости после сопротивления

м2/с

12

Разность скоростных напоров

м

13

Потеря энергии (напора) из опыта

м

14

Коэффициент потерь из опыта

15

Коэффициент потерь по справочнику

14

0,4

0,5

1

16

Эквивалентная длина местного сопротивления

мм

17

Расчетная длина трубопровода

мм

7 Истечение жидкости через отверстия и насадки в газовую среду

7.1 Цель работы:

- экспериментальное определение коэффициентов расхода при истечении воды через малые круглое и квадратное отверстия в "тонкой" плоской стенке резервуара, через насадок Вентури, круглый конический сходящийся насадок, круглый конический расходящийся насадок, а также коноидальный насадок;

- экспериментально определить коэффициент скорости при истечении воды через круглое и квадратное отверстие - в "тонкой" плоской стенке.

7.2 Описание экспериментальной установки

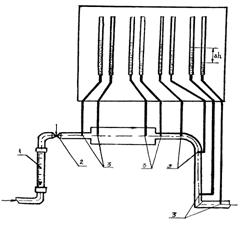

Экспериментальная установка представлена в настольном виде и состоит из: 1 - бак, 2 - напорный резервуар, 3 - поворотная турель, 4 - насадок, 5 - мерительный бачок, 6 - центробежный электронасос, 7 - координатное устройство для замера траектории струи, 8 - кран регулирования подачи воды в напорный резервуар, 9 - кран подачи воды от водопровода (при работе без электронасоса 6), 10 – кран для слива воды из мерного бачка, 11 - кран для слива воды из бака, 12 - маховичок управления клапаном выходных отверстий насадков, 13 - маховичок фиксации турели, 14 - координатная игла для замера струи, 15 - слив для холостого сброса воды и контроля уровня в напорном резервуаре, 16 - успокоитель, 17 - шала для определения объема воды.

Рисунок 7.1 Экспериментальная установка

Внутри напорного резервуара расположен клапан для перекрытия отверстия, через которое истекает вода в насадки. Наружу, на левую стенку напорного резервуара, выведены маховички управления: для клапана и фиксации турели. На крышке оснований смонтирован и погружен в бак электронасос.

Расход поступающей воды регулируется маховичком. При открытии клапана вода струей вытекает из подведенного к клапану насадка. Траектория струи отмечается иглами. Вода струей заполняет мерный бачок. При производстве замера объема истекающей воды, краны сброса закрыты; объем воды определяется по шкале и по тарировочному графику.

Рисунок 7.2 Виды отверстий и насадок

Значение коэффициентов истечения для отверстий и насадков.

Наименование отверстия или насадка

φ

ε

μ

ξ

Угол раскрытия

Отверстие с острой кромкой

0,97

0,64

0,62

0,06

Внешний цилиндр, насадок

0,82

1,0

0,82

0,5

Конически-сходящийся насадок

0,96

0,98

0,94

0,09

θ=130

Конически-расходящийся насадок

0,45

1,0

0,45

θ=60

Коноидальный насадок

0,98

1,0

0,98

7.3 Порядок проведения опытов

Перед началом опытов записывают исходные данные в отчет. Затем заполняют напорный бак до уровня, который в дальнейшем поддерживается на постоянной высоте. Поворотом турели совмещают круглое отверстие со сливным отверстием в баке, открывают клапан, после этого ведут визуальное наблюдение за истечением воды через данное отверстие.

Выполняют следующие измерения:

1) отсчитывают отметку горизонта воды в баке, поскольку нуль этой шкалы расположен на одном уровне с центром тяжести отверстия, то указанная отметка оказывается равной напору;

2) производят измерения расхода;

3) с помощью координатного устройства измеряют координаты X и Y точек траектории струи. Для построения участка траектории струи достаточно взять координаты 4-5-точек. При измерениях траектории следует иметь в виду, что отсчитанные величины представляют собой координаты, измеренные по оси, начало которых не совпадает с центром тяжести сжатого сечения.

Далее, выполняют опыты с истечением воды через квадратное отверстие и через насадки точно так же, как и через круглое отверстие. Измерения точек траектории струи можно не производить.

7.4 Обработка экспериментальных данных

Обработку опытных данных выполнять в табличной форме, производя следующие вычисления:

7.4.1 Определяют расход

![]()

где  - объемы воды в мерном баке начальный и после наполнения;

- объемы воды в мерном баке начальный и после наполнения;

t - продолжительность наполнения.

7.4.2 Определяют среднюю скорость течения жидкости

![]()

где ![]() - площадь отверстия или выходящего сечения насадка.

- площадь отверстия или выходящего сечения насадка.

7.4.3 Коэффициент, расхода отверстий и насадок подсчитывав, исходя из формул  и

и ![]() .

.

7.4.4 Расхождения в процентах между коэффициентами расхода, полученными из опытов взятыми из справочной литературы подсчитывают по зависимости:

7.5 Результаты исследований и полученные данные при обработке заносятся в таблицы.

Таблица 1

№№ п/п

Параметры

Ед. изм.

Тип насадка

Внешний цилиндр

Конический

сходящийся

Коно-

идальный

1

Располагаемый напор

м

2

Ордината струи, у1

у2

У3

У4

У5

3

Абсциса струи, х1

Х2

Х3

Х4

Х5

4

Коэффициент расхода из опыта

5

Коэффициент расхода по справочнику

0,82

0,96

0,98

Таблица 2

№№ п/п

Параметры

Ед. изм.

Тип отверстия

круглое

квадратное

1

Располагаемый напор, Но

м

2

Начальный объем воды в мерном баке

м3

0

0

3

Конечный объем воды в баке

м3

4

Продолжительность наполнения бака

с

5

Расход воды

м3/с

6

Площадь сечения отверстия

м2

7

Коэффициент расхода из опыта

8

Коэффициент расхода по справочнику

0,62

0,60

8 Построение гидравлической характеристики задвижки

8.1 Цель работы: по опытным данным установить зависимости коэффициента местного сопротивления задвижки от степени ее открытия (т. е. экспериментально определить ее гидравлическую характеристику) и сопоставить опытные значения коэффициента местного сопротивления со справочными данными.

8.2 Описание экспериментальной установки

Исследуемая задвижка (1) установлена на прямом трубопроводе постоянного диаметра. Для определения расхода воды применяется ротаметр (2). На трубопроводе имеется ряд пьезометров, часть которых установлена до задвижки, а часть после нее.

Рисунок 8.1 Схема экспериментальной установки

8.3 Порядок выполнения экспериментальной части и обработка опытных данных

8.3.1 При установившемся режиме течения и каждого положения шибера задвижки, определить расход и показания всех пьезометров.

8.3.2 Для каждого открытия задвижки подсчитать скорость потока и потерю напора ![]() на задвижке.

на задвижке.

8.3.3 Определить для каждого положения шибера задвижки коэффициент ее местного сопротивления и построить гидравлическую характеристику задвижки  .

.

8 .3.4 Полученную характеристику сопоставить со справочными данными.

Таблица 1

№№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Степень закрытия задвижки, ед.

0,25

0,50

0,75

1

Расход жидкости

м3/с

2

Разность показания пьезометра

м

3

Средняя скорость потока

м/с

4

Коэффициент сопротивления задвижки по опытным данным

5

Коэффициент сопротивления задвижки по справочнику

9 Гидравлические испытания лопастного насоса

9.1 Цель работы:

- ознакомится с конструкцией лопастных насосов;

- освоить правила эксплуатации лопастных насосов;

- получить данные для построения графика, характеризующего характеристику насоса.

9.2 Описание экспериментальной установки

Экспериментальная установка состоит из установки для испытания лопастных насосов и нескольких насосов разных типов, предназначенных для изучения конструкции.

Установка для испытания насосов состоит из насоса лопастного, подключенного к кольцевому трубопроводу и емкости. На подводящем трубопроводе (всасывающем) установлен вакууметр, а на нагнетательном –манометр. Всасывающий и нагнетательный трубопроводы снабжены задвижками. Для определения расхода на нагнетательном трубопроводе укреплен поплавковый ротаметр.

9.3 Порядок выполнения экспериментальной части

Пуск экспериментальной установки производится в следующей последовательности:

- на линии всасывания отключить вакууметр при помощи трехходового крана;

- открыть задвижку, расположенную на всасывающем трубопроводе;

- заполнить насос экспериментальной жидкостью или водою;

- включить электродвигатель насоса;

- открыть задвижку на напорном трубопроводе;

- вывести подачу насоса на максимальный режим работы, выдержать некоторое время; включить вакууметр и манометр;

- провести испытания насоса при десяти режимах его работы при подачах, уменьшающихся от максимальной до нуля через равные интервалы. Новая подача устанавливается изменением открытия регулировочной задвижки и контролируется по показаниям ротаметра;

- при каждом расходе необходимо снять показания вакууметра, манометра и расходомера.

9.4 Обработка результатов испытаний

9.4.1 Определить напор насоса, используя выражение

;

;

Давление ![]() измеряется манометром, установленным на нагнетательном трубопроводе, давление

измеряется манометром, установленным на нагнетательном трубопроводе, давление![]() - вакууметром, установленным перед насосом (вакуум является отрицательным избыточным давлением).

- вакууметром, установленным перед насосом (вакуум является отрицательным избыточным давлением).

- разность уровней установки манометра и вакууметра;

- разность уровней установки манометра и вакууметра;

9.4.2 Определяем разность скоростных напоров по уравнению

,

,

где: ![]() - подача исследуемого насоса в м3 за секунду;

- подача исследуемого насоса в м3 за секунду;

![]() - диаметр нагнетательного трубопровода;

- диаметр нагнетательного трубопровода;

![]() - диаметр всасывающего трубопровода;

- диаметр всасывающего трубопровода;

9.4.3 Определить подачу насоса по таррировочному графику

9.4.4 Построить характеристический график насоса используя таблицу

Таблица 1 Результаты испытаний

Параметры, определяемые в период испытаний

Ед. изм.

Опыты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Подача насоса

м3/с

2 Разность уровней установки монометра и вакууметра

м

3 Показания манометра

н/м 104

4 Показания вакууметра

н/м 104

5 Напор насоса

м

Гидравлика и гидро –и пневмоавтоматика

Лабораторные работы

Составитель:

Ответственный за выпуск:

Подписано к печати «__» ______2005 г.

Тираж __экз.

Ротапринт РФ ВНУ, 93009, м. Рубежное, ул. .

Формат 60х84/16