1) разная ценность принадлежащих людям факторов производства (капитал в форме компьютера, в принципе, способен принести больший доход, чем в форме лопаты);

2) разная успешность использования факторов производства (например, работник в фирме, производящей дефицитный товар, может получать более высокий заработок, чем его коллега той же квалификации, работающий в фирме, товары которой продаются с трудом);

3) разный объем принадлежащих людям факторов производства (владелец двух нефтяных скважин получает при прочих равных условиях больший доход, чем владелец одной скважины).

Ни одной экономической системе не удалось ликвидировать неравенства доходов и богатства семей. Даже в условиях командной системы СССР государство вынуждено было отказаться от принципов полной уравнительности (их пытались реализовать только в период «военного коммунизма») и перейти к формированию доходов по принципу: «От каждого - по способностям, каждому - по потребностям». Но поскольку способности у людей различны, то труд их имеет разную ценность и это влечет за собой неодинаковое вознаграждение за труд, то есть различие в доходах.

Неравенство доходов и богатства может достигать огромных масштабов и тогда оно создает угрозу для политической и экономической стабильности в стране. Поэтому практически все развитые страны мира постоянно реализуют меры по сокращению такого неравенства.

Дело в том, что такая организация экономической жизни убивает у людей стимулы к производительному труду. Ведь все мы рождаемся разными и наделены разными способностями, некоторые из которых встречаются реже других. Поэтому на общенациональном рынке труда спрос на такие способности намного превышает предложение. А это ведет к росту цены трудовых способностей таких людей, то есть их доходов.

Впрочем, люди с одинаковым типом способностей выполняют одни и те же обязанности тоже по-разному, с разной производительностью труда и качеством продукции. Как оплачивать эти различные результаты труда? Что важнее - факт труда или его результат?

Если оплачивать одинаково – «по факту труда», то обидятся люди, работающие с большей производительностью и наделенные полезными обществу талантами. Многие из них перестанут работать в полную силу (зачем напрягаться, если всем платят одинаково?). А значит, результативность их труда опустится до уровня наименее одаренных и трудолюбивых членов общества. Итогом этого станет уменьшение возможностей экономического прогресса страны и замедление темпов роста благосостояния всех ее граждан. Именно такие последствия «уравниловки» в оплате труда оказали крайне губительное влияние на экономику СССР и стали одной из главных причин постепенного прекращения ее роста.

Поэтому оплачивать деятельность людей приходится по-разному. И поскольку врожденные способности к труду у людей различны, а на это еще наслаиваются различия в приобретенной квалификации и опыте (человеческом капитале), то результатом становятся существенные различия в уровнях доходов.

В силу этого определенное неравенство доходов; следует признать нормальным. Более того - это крайне важный инструмент поощрения трудовой активности людей.

Инфляция.

Количество денег в обращении зависит далее от скорости оборота каждой денежной единицы. Это связано с тем, что одна и та же сумма денег может обслужить большее или меньшее число актов купли - продажи.

Превышение количества денежных единиц, находящихся в обращении, над суммой товарных цен и появление в результате этого денег, не обеспеченных товарами, означает инфляцию. Она приводит к росту цен на товары (явному или скрытому). Поэтому индекс цен - один из главных и наиболее наглядных показателей наличия или отсутствия инфляции, ее глубины. Инфляция может вызываться разными факторами. Это и выпуск излишнего количества денежных единиц, и отставание производства товаров от роста платежеспособного спроса, и поступление на рынок товаров, не пользующихся спросом.

Инфляция - это переполнение финансовых каналов бумажными деньгами, что приводит к их обесцениванию.

Инфляция - это денежное явление, но она не ограничивается обесцениванием денег. Она проникает во все сферы экономической жизни и начинает разрушать эти сферы. От нее страдает государство, производство, финансовый рынок, но больше всех страдают люди. Во время инфляции происходит:

1. Обесценивание денег по отношению к золоту;

2. Обесценивание денег по отношению к товару;

Обесценивание денег по отношению к иностранной валюте.

Причину инфляции нужно искать в трех видах монополий:

1. Государственная монополия на эмиссию денег;

2. Профсоюзная монополия;

3. Монополия крупных фирм на определение цены и собственных издержек.

Эти три вида монополий связаны между собой и каждая из них может нарушать баланс спроса и предложения.

Причины инфляции могут лежать и вне государства, их нужно искать в мировой торговле тоже.

Если мы будем рассматривать темпы роста цен, то можем выделить следующие виды инфляции:

1. Умеренная, цены растут на 10% в год, стоимость денег сохраняется, отсутствует риск подписания контрактов в номинальных ценах;

2. Галопирующая. Цены растут на 20-200% в год, деньги ускоренно материализуются в товары, контракты привязываются к росту цен;

3. Гиперинфляция, цены растут астрономически, расхождение цен и зарплаты, разрушается благосостояние даже обеспеченных слоев общества.

B годах Россия оказалась охваченной высокой инфляцией. Ежегодные темпы прироста цен в течение пяти лет подряд превышали 100 процентов.

Социально-экономические последствия инфляции очевидны. Обесцениваются результаты труда, уничтожаются сбережения физических и юридических лиц. Высокая инфляция разрушает денежную систему, усиливает отток финансовых ресурсов в торгово-посреднические операции, ускоряет бегство капитала, способствует вытеснению национальной валюты во внутреннем обращении иностранной, подрывает возможности устойчивого финансирования государственного бюджета. Это эффективнейшее средство перераспределения национального богатства от наиболее бедных слоев населения к наиболее богатым усиливает социальную дифференциацию общества. Подрывается социально-политическая стабильность в стране, развиваются популистские, авторитарные, диктаторские тенденции. В течение последних лет высокая инфляция оставалась для России экономической проблемой номер один.

По структуре активов Центрального банка можно судить о структуре источников инфляции, в нашем случае - российской. Весь прирост активов за последние годы шел по пяти основным направлениям.

1. Прирост чистых международных резервов в виде драгоценных металлов и увеличения чистой валютной позиции ЦБ.

2. Прирост кредитов правительству (Минфину) в виде прямого кредитования дефицита федерального бюджета, централизованных кредитов отдельным секторам экономики, а также в виде косвенного кредитования дефицита путем приобретения государственных ценных бумаг.

3. Прирост кредитов коммерческим банкам как в виде прямого кредитования путем предоставления централизованных кредитов, через «открытое окошко», кредитные аукционы, в виде овердрафта, при проведении операций типа «репа» - выкупа у банков государственных ценных бумаг.

4. Прирост кредитов «прочим заемщикам» - незначительное кредитование отдельных предприятий непосредственно ЦБ, минуя коммерческие банки, что имело место в годах.

5. Прирост кредитов, предоставленных государствам рублевой зоны.

Темпы прироста активов Центрального банка России были наиболее высокими в 1992 году. Высокое соотношение приростов его активов к валовому внутреннему продукту - 41,1 процента - было обусловлено прежде всего масштабным кредитованием как государственного бюджета, так и коммерческих банков и государств рублевой зоны.

В 1993 году российскому правительству удалось существенно сократить величину бюджетного дефицита, что уменьшило потребность в кредитах ЦБ. Кроме того, к концу года было полностью прекращено кредитование государств рублевой зоны. В то же время существенно увеличился удельный вес кредитов коммерческим банкам. В целом прирост активов ЦБ снизился до 17,7 процента ВВП.

В 1994 году ЦБ прекратил выдачу кредитов коммерческим банкам по субсидированным ставкам. В то же время он был вынужден увеличить кредитование дефицита бюджета, существенно возросшего по сравнению с 1993 годом. На эти цели был направлен практически весь прирост кредитов Центробанка, составивший 12,6 процента ВВП.

Переход к не эмиссионному финансированию дефицита бюджета в 1995 году закрыл и этот источник кредитной эмиссии. Практически весь прирост активов ЦБ в 1995 году, составивший 3,9 процента ВВП, был обусловлен увеличением валютных резервов денежных властей.

В начале 1996 года основной прирост активов ЦБ был направлен на косвенное кредитование государственного бюджета. Общий прирост активов Центробанка в первом квартале 1996 года составил 5,0 процента ВВП.

Наращивание кредитной эмиссии Центрального банка приводит к возрастанию объемов денежной базы и денежной массы. Наиболее высокие темпы прироста денежной массы (агрегат М2) наблюдались в 1992 году - в среднем 19,9 процента в месяц. Затем в результате перехода к умеренно ограничительной, ограничительной, а затем и достаточно сдержанной денежно-кредитной политике ее темпы последовательно снижались - до 13 процентов в 1993-м, 9,5 - в 1994-м, 4,7 - в 1995-м и 3- в первом квартале

В первой половине 1992 года его значение росло, в августе - ноябре того же года - падало. С декабря 1992 года по апрель 1994 года скорость обращения денег в российской экономике вновь стабильно возрастала, увеличившись за полтора года почти вдвое - с 5,4 до 10,6 раза. После короткого периода уменьшения до 8,8 раза в мае-августе 1994 года в течение следующего года она устойчиво росла, поднявшись к сентябрю 1995 года на 35 процентов - до 1 1,8 раза. Однако явное приближение финансовой стабилизации осенью 1995 года способствовало резкому сокращению скорости денежного обращения: за октябрь 1995 года - март 1996 года она упала на 25 процентов.

В результате взаимодействия обоих важнейших факторов инфляции - динамики денежной массы и скорости ее обращения - среднемесячные темпы инфляции последовательно снижались. Если в 1992 году они достигали 31,2 процента, то в 1993 году

- 20,6, в 1994-м - 10,0, в 1995-м - 7,2, а в первой половине 1996 года они упали до 2,5 процента., а в таблице указаны еженедельные темпы инфляции за период с 27 февраля по 9 апреля 1997 года.

Таким образом, за последние пять лет произошел последовательный переход российского правительства и Центрального банка от весьма мягкой денежно-кредитной политики к умеренной и, наконец, к достаточно сдержанной. Закономерным результатом этого стало последовательное замедление темпов инфляции.

40. Торговая выручка и прибыль фирмы. Современные мотивации и деятельности фирмы.

Прибыль – это движущая сила любой экономической системы, обобщающий показатель деятельности фирмы. Она определяет:

1 – размещение капитала,

2 – заставляет предпринимателей рисковать своим капиталом,

3 – заставляет нанимать работников, покупать средства производства,

4 – является стимулом для улучшения качества продукции, для снижения затрат,

5 – заставляет производить и продавать больше продукции.

Прибыль – это излишек выручки от продажи товаров над затратами, или это превышение доходов фирмы над расходами.

Прибыль выполняет ряд функций:

она является показателем эффективности производства, ориентирует предприятие на достижение лучших результатов при меньших затратах труда.

распределительная функция заключается в том, что при ее участии происходит распределение прибыльного продукта между сферой производства и непроизводственной сферой, между предприятием и обществом, предприятием и работниками.

стимулирующая функция. Прибыль стимулирует применение технического прогресса в производстве, стимулирует повышение результативности или эффективности работы фирмы. Эффективность определяется отношением результата хозяйственной деятельности к затратам.

она является основным элементом денежных накоплений, одним из главных источников образования доходной части государственного бюджета.

Виды прибыли:

валовая – разница между валовым доходом и валовыми издержками.

предельная – полученная в результате производства и продажи дополнительной единицы продукции.

чистая – часть валовой прибыли, которая остается после выплаты налогов.

ожидаемая – прибыль, в производстве данного вида товаров не окупающая вложение капитала, то есть ниже издержек.

нулевая – равная издержкам производства и реализации.

средняя – прибыль на равновеликий капитал, вложенный в разные отрасли хозяйства; это прибыль, которая позволяет нормально функционировать предприятию.

монопольная – получаемая монопольным объединением в результате продажи товаров по монопольно высоким ценам.

бухгалтерская – определяется как разность между валовым доходом и явными издержками.

экономическая – разность между валовым доходом и явными и скрытыми издержками.

41. Земля как фактор производства. Рынки земельных ресурсов и земельная рента. Арендная плата.

Во все времена земля считалась основным естественным (первичным) фактором производства, и объясняется это её особой ролью в хозяйственной деятельности. Земля - первоисточник вещественных благ. Она не является продуктом труда, но, будучи вовлечена в производственную деятельность людей, становится всеобщим средством труда. «Землёй» в экономической теории называют все естественные ресурсы(почва, вода…).

Земля как специфический хозяйственный ресурс. Особенности предложения земли.

Земля – специфический хозяйственный ресурс, ценность которого постоянно возрастает. Это связано с двумя обстоятельствами:

1) рост спроса на с/х продукцию;

2) сокращение природных ресурсов.

Земля является невоспроизводимым фактором производства (считается, что 90% природных ресурсов невоспроизводимы).

Необходимо отличать землевладение от землепользования:

- землевладение означает признание права данного лица на определённый участок земли на исторически сложившихся основаниях. Землевладение осуществляют собственники земли, с их стороны на рынке земли представлено предложение земли.

- землепользование – это использование земли в установленном обычаем или законом порядке. Пользователь землёй не обязательно является её собственником, именно с их стороны представлен спрос на рынке земли.

Формы собственности на землю обусловливают способы хозяйственной деятельности на земле. Современные экономисты выделяют следующие формы землепользования:

Прямое землепользование, когда собственник и предприниматель выступают в одном лице. Полученный продукт полностью принадлежит ему.

Издольщина. Это контракт, по которому собственник хозяйства уступает право обрабатывать землю издольщику. Созданный продукт распределяется между собственником и издольщиком на условиях контракта.

Денежная аренда. Это контракт, по которому собственник уступает фермеру право пользования своей землёй и свои права на готовый продукт в обмен на фиксированную договорную арендную плату.

Ограниченность земли, её невоспроизводимость и неподвижность (по сравнению с другими факторами производства) обусловили более или менее стабильное предложение на рынке земли. Предложение земли не может быть увеличено даже в условиях значительного роста цен на землю.

Аграрная сфера сильно зависит от природных условий. До сих пор с\х пр-во полностью непредсказуемо и не контролируется в такой степени, как, н-р, промышленное производство.

Сельскохозяйственный и несельскохозяйственный спрос на землю.

Сельскохозяйственный спрос на землю в условиях развитого рыночного хозяйства является производным от спроса на продовольствие. Он складывается из спроса на продукцию растениеводства. Животноводства и т. д.

Несельскохозяйственный спрос на землю состоит из спроса на землю для строительства жилья, объектов инфраструктуры, из промышленного спроса и др.

Экономическая рента на землю: абсолютная (чистая экономическая) и дифференциальная.

Экономическая рента – это доход от любого фактора, предложение которого ограничено. Земельная рента – это частный случай экономической ренты, т. к. представляет собой доход от использования земли и других природных ресурсов, предложение которых ограничено (это плата за использование этих ресурсов).

Рента – особый вид относительно устойчивого дохода, непосредственно не связанного с предпринимательской деятельностью. В связи с этим различают абсолютную и дифференциальную ренты.

Собственник земли, обладая монопольным правом присваивать землю, получает экономическую (абсолютную) ренту – своеобразную дань, собираемую с худших и всех остальных участков земли. Т. о., монополия частной собственности на землю выступает причиной абсолютной ренты. Поскольку рыночная цена на с/х продукты включает абсолютную ренту, это ведёт к их удорожанию.

Монополист земельной собственности прекрасно осведомлён о качестве принадлежащей ему земли. Поэтому разностная прибыль достаётся ему в виде дифференциальной ренты. Такая рента бывает двух видов.

Собственник земли получает дифференциальную ренту 1-го вида с наилучших участков, отличающихся большим естественным плодородием и более благоприятным месторасположением. Сдавая землю в аренду, он в арендном договоре предусматривает такую арендную плату, которая изымает в его пользу соответствующую разность сверхприбыли.

Дифференциальная рента 2-го вида образуется в результате того, что землепользователь повышает экономическое плодородие земли. Он вносит удобрения, осуществляет мелиорацию и др. Производится интенсификация с/х производства – увеличение выпуска продукции без расширения земельных участков. Такая сверхприбыль с самого начала достаётся предпринимателю, чьи капитальные затраты оказались наиболее эффективными.

Цена земли и арендная плата.

Цена на землю определяется путём капитализации ренты. Покупается фактически рента, уплаченная на несколько лет вперёд. Чем выше рента, тем дороже земля. Когда годовая рента приносит денег больше, чем доход, полученный по вкладам в банк, покупка земли становится выгодной сделкой.

Цена земли – это сумма денег, с которой бывший собственник земли получал бы банковский процент на вложенный капитал. Определить цену земли – значит определить альтернативную стоимость для собственника земли.

Арендная плата включает кроме ренты амортизацию на постройки и сооружения (которые находятся на земле), а так же процент на вложенный капитал. Если собственник земли сделал какие-то улучшения, то он должен и стремится возместить их стоимость, получить процент на затраченный капитал. В результате, в составе арендной платы всё большую долю составляют амортизация и процент на капитальные вложения – рента «разбухает».

Арендная плата имеет в виду ту цену, которую следует платить за пользование любым фактором производства.

42. Заработная плата как цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. Прожиточный минимум.

Под заработной платой в современной экономической науке понимается цена, выплачиваемая за использование труда наемного работника. В зависимости от методов оценки трудовых затрат в хозяйственной практике используют повременную (месячную, недельную, почасовую, годовую), сдельную (за количество произведенных товаров), аккордную и другие виды оплаты труда.

Различают также понимание заработной платы в широком и узком смысле слова. В широком смысле слова этот термин включает оплату труда различных работников разных профессий материального производства, специалистов высокой квалификации (врачей, юристов, ученых, учителей и т. д.), работников сферы услуг. В этом случае в заработную плату включают гонорары, премии и другие вознаграждения за труд. В узком смысле слова заработная плата — это ставка или цена, выплачиваемая за использование единицы труда в течение определенного времени (часа, дня, недели и т. д.). Такое различие позволяет выделить общие заработки и собственно заработную плату.

Согласно марксистской теории заработная плата есть превращенная форма стоимости товара рабочая сила, или цена рабочей силы. К. Маркс доказывает, что труд не имеет стоимости и что предприниматель (капиталист) оплачивает не весь труд рабочего, а только необходимый труд, который равен совокупной стоимости благ (материальных и духовных), необходимых для воспроизводства рабочей силы. Сюда включается стоимость не только продуктов питания, одежды, жилища, но и затраты на обучение, повышение квалификации работника, а также содержание не только самого работника, но и его семьи. Заработная плата может быть выше или ниже стоимости рабочей силы, поэтому она выступает как превращенная форма этой стоимости или цена рабочей силы.

Различают номинальную и реальную заработную плату. Под номинальной заработной платой понимается сумма денег, которую получает работник за свой труд. Реальная заработная плата — это масса товаров потребления и услуг, которую можно приобрести на полученные деньги. Первый показатель характеризует уровень заработка, дохода, второй — уровень потребления и благосостояния работника.

Неоклассическая теория утверждает, что общий уровень заработной платы может быть определен пересечением кривых спроса и предложения. Рост спроса на труд повышает уровень заработной платы, а рост предложения снижает этот уровень. При этом чрезвычайно важно помнить, что спрос и предложение на этих рынках формируются под влиянием рынков потребительских товаров и услуг. Поэтому спрос на труд выступает как производный спрос, а предложение труда зависит в конечном счете от предложения потребительских благ.

Помимо спроса и предложения на величину заработной платы влияют и половозрастные факторы. Исследования, проводимые в нашей стране и за рубежом, говорят о том, что на уровень заработной платы существенное влияние оказывает возраст человека. Например, молодые люди, которые не обременены семьей и живут с родителями, достаточно прохладно относятся к повышению уровня своей заработной платы, если для этого необходимы трудовые усилия. Аналогично подходят к уровню своей заработной платы и люди пенсионного возраста. В первом случае это связано с тем, что молодежь больше волнует проблема свободного времени, чем материальная сторона, а во втором случае — среди системы ценностей на первое место выступает проблема сохранения здоровья. Поэтому наиболее заинтересованы в росте заработной платы работники в возрасте от 24 до 45 лет.

Пол работника также оказывает серьезное влияние на уровень заработной платы. Как правило, женщины не претендуют на мужской заработок, создавая тем самым общую понижающую тенденцию заработной платы.

Повышение роли высококвалифицированного труда в условиях применения новейшей техники и передовой технологии вызывает к жизни новые формы заработной платы и доходов работников наемного труда в развитых рыночных экономиках. Сегодня там все чаще отказываются от традиционных систем заработной платы (повременной или сдельной), при которых труд оплачивается по твердо установленной ставке или расценке, и переходят к различным вариантам заработной платы, основанной на оценке труда каждого работника, его личного вклада, проявления инициативы и ответственности за порученную работу.

В большинстве развитых стран законодательно установлен минимум заработной платы. В США федеральный минимум заработной платы варьируется в пределах от 40 до 60% средней заработной платы, выплачиваемой рабочим обрабатывающей промышленности. Минимальная заработная плата в США в конце 80-х годов составляла 3,35 долл/ч, в середине 90-х годов — 4,5 долл/ч, а с 1997 г. она повыше-_ на до 5,35 долл/ч. В США размер средней почасовой оплаты на производстве в начале 90-х годов был равен 11,75 долл., в розничной торговле — 7,29 долл. Введение минимума заработной платы направлено на снижение уровня бедности и поддержание благосостояния наименее квалифицированных работников.

На величину заработной платы (в сторону ее повышения) оказывают влияние профсоюзы путем ограничения предложения труда (установление иммиграционных барьеров, запрещение принимать на работу не членов профсоюза, лимитирование нагрузки за день, интенсивности труда и др.), давления при заключении коллективных договоров, где оговаривается ставка заработной платы; борьбы с монополизацией производства, имеющей тенденцию снижения ставки заработной платы; содействия росту тех видов производства, которые предполагают увеличение занятости и рост спроса на труд.

Реформа системы оплаты труда предоставляет самостоятельность предприятиям при выборе принципов вознаграждения работников, стимулирующих их к высокой производительности и эффективности труда. В конструировании отечественных систем заработной платы целесообразно использовать опыт зарубежных предпринимателей, широко применяющих следующие системы оплаты труда:

• гарантирующую минимальную заработную плату (тарифную ставку) даже при недостижении работником установленного уровня производительности труда;

• изменяющуюся заработную плату в пределах от минимальной до максимальной в пропорциях, зависящих от достигнутого уровня производительности труда;

• систему участия работников в прибылях и создании рабочей собственности

Прожиточный минимум.

Важным направлением в социальной политике при решении вопросов защиты личных доходов является поддержка беднейших слоев населения. Для отнесения определенных категорий населения в число имеющих право на получение социальной помощи используются показатели, определяющие порог бедности. Сама бедность измеряется с помощью прожиточного минимума. Он выражается в двух видах: социальный и физиологический. Социальный минимум, помимо минимальных норм удовлетворения физических потребностей, включает затраты на минимальные духовные и социальные запросы. Он представляет собой совокупность товаров и услуг, выраженных в стоимостной форме и предназначенных для удовлетворения потребностей, которые общество признает необходимыми для сохранения приемлемого уровня жизни; при этом предполагается, что бедные имеют более или менее нормальные жилищные условия. Физиологический минимум рассчитан на удовлетворение только главных физических потребностей и оплату основных услуг, причем в течение относительно короткого периода, практически без приобретения одежды, обуви и др. непродовольственных товаров.

43. Собственность организационные формы предпринимательства. Малые, средние и крупные предприятия.

Предпринимательство.

Сущность предпринимательской деятельности раскрывается через выполняемые им функции: предприниматель берет на себя инициативу соединения факторов производства в единый процесс производства товаров и услуг с целью получения прибыли; предприниматель есть организатор производства, настраивающий и задающий тон деятельности фирмы, определяющий стратегию и тактику поведения фирмы и принимающий на себя бремя ответственности за успех их проведения; предприниматель – это новатор, внедряющий на коммерческой основе новые продукты, новые технологии, новые формы организации дела; предприниматель – это человек, не боящийся риска и сознательно идущий на него ради достижения цели бизнеса. Предпринимательство может осуществляться как в индивидуальной, так и в коллективной форме. Первая означает осуществление ее гражданами, т. е. физическими лицами, гражданами, которые “свободны в установлении своих прав и обязанностей на основании договора и в определении любых, не противоречащих законодательству, условий договора”. Вторая форма предпринимательства - коллективная - предполагает границы и процедуры, очерченные более строго. В этом случае предпринимательская деятельность осуществляется уже на основе и в пределах тех задач и полномочий, которые отражены в учредительских документах и уставе соответствующих форм предприятий.

Собственность.

Собственность - отношения между человеком, группой или сообществом людей (субъектом), с одной стороны, и любой субстанцией материального мира (объектом), с другой стороны, заключающаяся в постоянном или временном, частичном или полном отчуждении, отсоединении, присвоении объекта субъектом. Собственность характеризует принадлежность объекта определенному субъекту. Собственник - активная сторона отношений собственности, имеющая возможность и право обладания объектом собственности, олицетворять, реализовывать практически право собственности могут только люди. Объект собственности – пассивная сторона отношения собственности в виде предметов природы, вещества, энергии, информации, имущества, духовных, интеллектуальных ценностей, в какой-то степени принадлежащая субъектам.

Формы предприятия.

Предприятие - обособленный технико-экономический социальный комплекс, предназначенный для производства полезных для общества благ. Главный признак – совокупность работников, объединенных общим процессом труда. В зависимости от размеров предприятия подразделяются на крупные, средние и мелкие. Чаще всего размер предприятия определяется через численность занятых на нем работников. Подход к распределению предприятий по размерам может быть различным. Крупные предприятия обладают целым рядом преимуществ: возможность разделения труда внутри предприятия (разделение труда в рамках предприятия уступает мощным фактором повышения его производительности); могут приобретать ресурсы в объемах, предоставляющих право на оптовые скидки; способны вкладывать средства в научно – исследовательские и опытно – конструкторские программы, дающие возможность уменьшить издержки и повысить качество. Но могут возникать и отрицательные последствия – нарушаться производственное единство, снижаться уровень управляемости и т. д. Последние десятилетия в экономике развитых стран отмечены широким развитием мелкого бизнеса, преимущества которого в следующем: он динамичнее крупного, легче приспосабливается к изменяющимся условиям; развитие мелкого бизнеса облегчает территориальный и отраслевой перелив рабочей силы и капитала; быстрее впитывает новые веяния НТП, т. к. он более приспособлен для производства уникальных изделий, быстрее и дешевле перевооружается технически; улучшает общую структуру производства, т. к. облегчает адаптацию крупного производства к изменяющимся условиям, к новым требованиям НТП.

44. Предмет микроэкономической теории. Формирование микроэкономического равновесия.

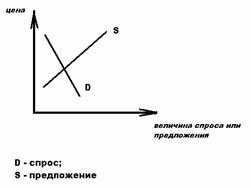

Микроэкономический анализ рассматривается как часть экономики, исследующая, во-первых, такие обособленные экономические единицы, как отрасли, фирмы и домохозяйства, и, во-вторых, отдельные рынки, конкретные цены и конкретные товары и услуги. Микроэкономика связана с деятельностью отдельных экономических субъектов (наемных работников, предпринимателей, фирм и т. д.), а микроэкономический анализ объясняет, как и почему принимаются экономические решения на низшем уровне. Важный аспект микроэкономики – изучение взаимодействия субъектов экономики в процессе образования более крупных структур – рынков, таким образом, микроэкономика изучает процессы принятия экономических решений отдельными экономическими субъектами. Задача микроэкономики – анализ взаимодействия экономических субъектов на отдельных ранках. Важнейшие категории микроэкономического анализа – спрос и предложение на отдельных рынках (весь спрос и предложение во всей рыночной экономике и т. д.). Спрос – количество товара или услуги, которое будет куплено по определенной цене за определенный период. Закон спроса: при прочих равных условиях спрос на товары в количественном выражении изменяется в обратной зависимости от цены. Предложение – количество товара или услуги, которое производители готовы продать по определенной цене за определенный период. Закон предложения: предложение при прочих равных условиях изменяется в прямой зависимости от изменения цены. В результате взаимодействия спроса и предложения устанавливается рыночная цена. Она фиксируется в точке, в которой пересекаются кривые спроса и предложения. Эта точка называется точкой равновесия, а цена – равновесной. Только в этой точке цена устраивает одновременно и покупателя и продавца. Цена стремится к такому уровню, при котором спрос равен предложению.

45. Валютные проблемы и механизмы международных расчетов.

Функционирование мирового хозяйства невозможно без налаженной системы валютных, т. е. денежных, отношений между странами. Международные валютные отношения – это экономические отношения, связанные с функционированием национальных валют на мировом рынке, денежным обслуживанием товарообмена и других хозяйственных связей между странами, использованием валюты как платежного средства и кредита. Субъектами валютных отношений выступают предприятия, банки и др. организации.

Валютные отношения можно охарактеризовать как денежную сторону внешне - экономических связей. Эту функцию выполняет валютная система – совокупность валютно – денежных и кредитных отношений, сложившихся между странами, закрепленных в международных договорных и государственно – правовых нормах. Валютные отношения реализуются через определенный механизм, устанавливающий порядок выпуска и использования международных расчетов и платежа, правила установления обменных пропорций (курса) валют. Каждая национальная валюта имеет цену в денежных единицах другой страны – валютный курс. Любая национальная валюта “стоит” столько, сколько на нее можно купить товаров и услуг. Характер валютных отношений в значительной степени зависит от конвертируемости валюты в стране. Конвертируемость (обратимость национально – денежной единицы) – это возможность для участников внешне экономических сделок легально обменивать ее иностранные валюты и обратно без прямого вмешательства государства в процессе обмена. Частично конвертируемая – национальная валюта страны, к которой применяются отдельные ограничения на некоторые виды валютных операций (например, обменивается не на все иностранные валюты). Неконвертируемая – валюта, которая функционирует только в пределах одной страны и не обменивается свободно и без ограничений на иностранные валюты.

46. Современное всемирное хозяйство, его основные черты и тенденции развития.

Наиболее распространённо понимание мирового хозяйства (МХ) как совокупности национальных хозяйств, взаимосвязанных системой международного разделения труда, экономики и политических отношений.

Более полно трактование МХ определяет его как экономическую систему, самовоспроизводящуюся на уровне производственных сил, производственных отношений и определённых аспектов надстроечных отношений в той мере, в какой входящие в него национальные хозяйства обладают определенной совместимостью на каждом из трёх названных уровнях.

Три закономерности привели к созданию современного МХ:

- мировой рынок;

- международное разделение труда;

- международная инфраструктура.

Существуют две объективные закономерности взаимосвязанности и целостности всемирного хозяйства:

- общемировой характер производительных сил;

- общеэкономические законы.

Важнейшие формы мировых экономических отношений следующие:

- международная торговля товарами и услугами (ВТО);

- движение капиталов и зарубежных инвестиций (МБРР, ТНБ);

- миграция рабочей силы;

- межстрановая кооперация производства (ОПЕК);

- обмен в области науки и техники;

- валютно-кредитные отношения (МВФ).

Всемирное хозяйство в своем развитии прошло несколько историчеких этапов:

- домашинный;

- машинный;

- конец 19 - начало 20 вв (кризис МХ).

- современный этап - характеризуется не только интеграционными

процессами в развитии мирового рынка и международном разделении труда,

но и новом качественном явлении в развитии мировой инфраструктуры и информационная инфраструктура.

Непрерывно возрастающее передвижение товаров, рабочей силы, финансовых средств через национальные границы ускоряет развитие и совершенствование всемирной инфраструктуры. Наряду с крайне важной транспортной системой (морской, речной, воздушный, железнодорожный транспорт), все большее значение для развития мировой экономики приобретает мировая сеть информационных коммуникаций. Переоценить значение информационной инфраструктуры вряд ли возможно уже в силу того, что одной из первопричин радикальных преобразований в мировом сообществе, которые несет с собой НТП, послужило появление автоматизированных систем обработки, хранения и передачи информации.

47. Экономический рост, его современные типы и новое качество.

Экономический рост - это динамика общественного продукта и факторов его производства

Под «экономическим ростом» принято понимать увеличение объемов созданных за определенный период товаров и услуг. Экономический рост принято измерять относительно предшествующего периода в процентах или в абсолютных величинах. В случае однопродуктового производства может иметь место измерение в физических единицах. Конечной целью экономического роста является потребление, рост благосостояния. Мировая экономическая история знает два основных типа экономического роста. Во-первых, это экстенсивный тип. Его суть состоит в том, что увеличение национального продукта осуществляется за счет привлечения дополнительных факторов производства. Во-вторых, интенсивный экономический рост, который осуществляется за счет применения более совершенных факторов производства и технологии, т. е. за счет НТП. Результатом интенсификации может явиться не только увеличение объема продукции, но и повышение ее качества.

В чистом виде экономического роста нет, всегда имеет место преимущественно интенсивный или экстенсивный экономический рост. Отнесение экономического роста к тому или иному типу осуществляется в зависимости от величины удельного веса прироста производства, полученного за счет качественного или количественного изменения его факторов.

Возможна и другая классификация экономического роста: по величине его темпов. Какие темпы выгоднее? На первый взгляд, ответ прост: лучше иметь высокие темпы. Но при ответе на этот вопрос следует учитывать два момента. Во-первых, качество продукции. Едва ли можно радоваться, если увеличение выпуска, скажем, цветных телевизоров достигнуто за счет аппаратов, которые затем в актах пожарной инспекции фигурируют как причина пожара. Во-вторых, важна структура прироста производства. Если в нем преобладают капитальные товары и соответственно удельный вес товаров для населения незначителен, то в этом мало хорошего для народа.

Параметры экономического роста, их динамика широко используются для характеристики развития национальных хозяйств, в государственном регулировании экономики. Экономический рост, его темпы, качество и другие показатели зависят не только от ресурсов национального хозяйства, но в значительной степени от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов.

Сегодня растет значимость информационного производства. Для оценки экономического роста все большее значение приобретают такие показатели благосостояния, как продолжительность жизни, величина свободного времени и т. п.

48. Экономические кризисы, их основные причины и формы проявления.

К основным формам экономических кризисов можно отнести:

1) спад в экономическом цикле;

2) инфляцию;

3) безработицу.

1. Кризис рыночной системы хозяйства в экономическом цикле характеризуется резким спадом производства, который начинается постепенно с сужения, сокращения деловой активности (реже заключаются торговые сделки, уменьшается объем деловых операций, осуществляемых как в кредит, так и за наличный расчет). Кризис отличается нарушением равновесия между спросом и предложением на какой-либо товар или в какой-либо определенной отрасли хозяйства, тем, что он возникает как всеобщее перепроизводство, сопровождаемое стремительным падением цен, банкротством банков и остановкой производственных предприятий, ростом ссудного процента, безработицы. Причиной его возникновения является циклическое развитие экономики, в тот момент, когда производство отстаёт от резкого скачка НТП.

2. Инфляция - одна из форм макроэкономического неравновесия, проявляющаяся в растущем превышении денежной массой потребностей товарного обмена и обесценении денег. Она является сложным социально-экономическим процессом, оказывающим воздействие на все стороны жизни общества. Выделяются два типа инфляции:

-) Инфляция спроса - это обесценение денег из-за опережающего роста доходов фирм, предприятий, населения, по сравнению с ростом производства реальных товаров и услуг, что ведёт к повышению цен. Этот тип инфляции развивается при полной занятости населения, нормальном функционировании экономики, и провоцируется государством из-за увеличения своих расходов, связанных с решением социально-экономических задач, укреплением обороны и т. д. и предприятиями, которые повышают спрос на товары.

-) Инфляция предложения – это обесценивание денег из-за роста цен вследствие роста издержек производства, который вызывается недоиспользованием ресурсов производства, производственных мощностей предприятия.

По темпам инфляция бывает: ползучая (рост уровня цен 10% в год), галопирующая (20-200% в год) и гиперинфляция (50% в месяц).

3. Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг. Не все экономисты выделяют безработицу в качестве особой формы экономического кризиса, некоторые считают её лишь последствием, но мы будем придерживаться другой точки зрения.

В реальной экономической жизни безработица выступает как превышение рабочей силы над спросом на неё. Структура безработицы по её причинам включает четыре основные категории рабочей силы: потерявшие работу в результате увольнения, добровольно оставившие работу, пришедшие на рынок труда после перерыва, впервые пришедшие на рынок труда.

На динамику безработицы влияют: экономическая и социальная политика государства, демографические факторы, изменения в структуре экономики, состояние внешней торговли и вывоз капитала, масштабы военных расходов, позиции активных профсоюзов.

49. Циклические (регулярные) кризисы и их фазы, структурные (нерегулярные) кризисы. Меры государства по выводу экономики из кризиса.

Цикличность - это всеобщая форма движения национальных хозяйств и мирового хозяйства как единого целого.

Известно несколько типов экономических циклов, которые иногда называют «волнами». Так называемые «длинные волны» (циклы) имеют протяженность в 40-60 лет. Их трудно выделить из-за множественности их показателей, из-за временной размытости границ между ними. Каждый цикл, по Марксу, состоит из четырех фаз: кризис, депрессия, оживление, подъем, - что полностью согласуется с теорией цикличности.

Теория длинных волн исходит из того, что экономическая система постоянно находится в состоянии отклонения от макроэкономического равновесия. Во-первых, это отклонения спроса от предложения и наоборот на длительных отрезках времени. Во-вторых, это отклонения, связанные с изменениями спроса на оборудование, сооружения, строительные материалы и т. п. Эти отклонения преодолеваются в рамках промышленных циклов средней продолжительности. В-третьих, это длительные отклонения от равновесия, продолжительность которых составляет 40-60 лет.. Отметим, что первый и второй типы отклонений имеют место при одном и том же технологическом способе производства, в рамках которого происходит смена ряда поколений техники и технологии. После того как возможности повышения эффективности в рамках используемых научно-технических принципов исчерпаны, происходит переход к использованию новых научно-технических принципов. Этот переход занимает значительное время и дает начало новой длинной волне, что и происходит в настоящее время во всех индустриально развитых странах.

Основные формы макроэкономического неравновесия выражают содержание преобразовательного процесса в переходной экономике. Это содержание, с одной стороны, связано с ломкой производственной и экономической структуры общества, а с другой - со становлением рыночного механизма, самого по себе несущего новые проблемы и противоречия.

Структурные изменения в производстве, проявляющиеся в вытеснении «лишнего» производства, ненужной продукции и т. п., обуславливают спад производства. Либерализация цен в условиях сокращающегося производства и подчас вынужденной мягкой кредитно-денежной политики порождает инфляцию. Сокращение производства при внедрении в хозяйство рыночных принципов способствует появлению и расширению открытой безработицы. Наконец, либерализация цен в атмосфере инфляции и растущей безработицы приводит к существенному снижению жизненного уровня большинства населения. Все эти формы (спад, инфляция, безработица, снижение уровня жизни) получили яркое проявление в российской переходной экономике.

{{Содержание трансформационного спада (кризиса) достаточно «традиционно»: прежде всего - падение производства и ухудшение жизненного уровня населения. Основные факторы тесно связаны с характером протекающих преобразований.

Во-первых, само содержание перехода от ресурсоограниченной к спросоограниченной системе означает коренное изменение типа ограничений в развитии производства, т. е. и цели деятельности каждого производителя. Вместо производства ради производства должно прийти производство для удовлетворения потребностей (спроса). Вертикальная система связей, основанная на получении приказа и его выполнении, сменяется горизонтальной - отношениями между самостоятельными предпринимателями. Естественно, такой переход не может избежать издержек, проявляющихся в падении производства. Во-вторых, как уже отмечалось, к таким же последствиям закономерно ведет структурная перестройка. В-третьих, происходит преодоление государственного патернализма, без чего невозможно функционирование рыночной экономики. Ужесточаются бюджетные ограничения, влекущие за собой банкротство массы предприятий. Механизм развития названного спада показывает, что по природе своей это не циклический и не структурный, а именно трансформационный кризис, обусловленный масштабами и сложностью преобразований при переходе от плановой экономики к рыночной.}} ???

Важнейшие особенные функции государства по регулированию экономических кризисов:

- руководство процессами либерализации цен, внешнеэкономической либерализации, формирования институтов рыночной инфраструктуры, проведение антимонопольной политики и т. п.;

- руководство процессом приватизации, определение ее масштабов, сроков и форм проведения, оценка приватизируемого государственного имущества и т. д.;

- обеспечение правовой основы всех преобразований;

- умелое проведение макроэкономической политики - кредитно-денежной, налоговой, политики доходов и др.

Конечно, правильная макроэкономическая политика государства не сможет устранить полностью макроэкономические кризисы. Но она может обеспечить оптимальный вариант преобразований, т. е. снизить их издержки, не допустить наиболее разрушительных форм (например гиперинфляции). Глубинной задачей такой политики на начальном этапе переходного процесса является преодоление спада производства и обеспечение экономического роста.

50. Глобальные проблемы современной цивилизации.

Особенности интеграционных процессов, охватывающих самые разные сферы жизни людей, наиболее глубоко и остро проявляют себя в так называемых глобальных проблемах современности.

Большинство проблем, которые сегодня мы связываем с глобальными проблемами современности, сопровождали человечество на протяжении всей его истории. К ним прежде всего следует отнести проблемы экологии, сохранения мира, преодолении нищеты, голода, неграмотности.

Глобальные проблемы:

- проблема экологии

- сохранения мира

- освоения космоса и Мирового океана

- продовольственная проблема

- проблема народонаселения

- проблема преодоления отсталости

- проблема сырья

- международный долговой кризис

Особенности глобальных проблем:

- Имеют планетарный, общемировой характер, затрагивают интересы всех народов мира.

- Угрожают деградацией и гибелью всему человечеству.

- Нуждаются в неотложных и эффективных решениях.

- Требуют коллективных усилий всех государств, совместных действий народов.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |