НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Одна из задач сельскохозяйственной оценки климата, как отмечалось в главе 11, — учет всех неблагоприятных метеорологических явлений, возможных в данном районе.

Неблагоприятные для сельского хозяйства явления погоды — это понятия биоклиматические, так как их рассматривают по реакции растений на погоду и характеризуют сопряженными агрометеорологическими и биологическими показателями.

Метеорологическое явление считается опасным, если при его образовании необходимо принимать специальные меры для предотвращения ущерба в определенной отрасли народного хозяйства. К агрометеорологическим явлениям, опасным для сельского хозяйства, относятся: засуха, суховей, пыльные бури, заморозок, градобитие, комплекс явлений зимнего периода (сильные морозы, гололед, вымокание и выпревание озимых и т. д.).

Особо опасными считают такие явления, которые по своей интенсивности, времени возникновения, продолжительности или площади распространения могут нанести или наносят значительный ущерб народному хозяйству.

При общем увеличении урожайности сельскохозяйственных культур колебания ее по годам во многих странах мира, в том числе и в России, остаются значительными, со временем не уменьшаются или уменьшаются мало. Это означает, что влияние неблагоприятных погодных условий на урожайность культурных растений еще велико.

Последний вывод очень существен, он заставляет более серьезно относиться к неблагоприятным явлениям погоды и мерам борьбы с ними в условиях нерегулируемого климата.

196

I

ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА 12.1. ЗАСУХИ И СУХОВЕИ

Около 70 % посевных площадей зерновых культур в России расположено в районах недостаточного и неустойчивого увлажнения, в которых засухи, суховеи и пыльные бури различной интенсивности и продолжительности наблюдаются почти ежегодно, охватывая значительные территории.

Засуха — это агрометеорологическое явление, вызывающее резкое несоответствие между потребностью растений во влаге и ее поступлением из почвы в результате недостаточного количества осадков и повышенной испаряемости, что нарушает нормальное водоснабжение растений.

Суховей — ветер при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Температура при суховеях всегда выше 25 °С и часто повышается до 35...40 "С, относительная влажность ниже 30 %, очень велик дефицит влажности воздуха (20...22 гПа ). Скорость ветра не менее 5 м/с, преобладающее направление ветра — восточное или юго-восточное, иногда южное. Эти факторы вызывают сильное испарение, что приводит к нарушению водного баланса растений.

Под воздействием засухи и суховея ткани растений обезвоживаются, в результате чего нарушаются физиологические процессы: фотосинтез, дыхание, углеводный и белковый обмен. Резкое снижение фотосинтетической деятельности подавляет ростовые функции, нарушает процессы органогенеза, уменьшает, например, число колосков, увеличивает число бесплодных цветков. В итоге эти явления снижают продуктивность растений.

Многочисленные исследования происхождения засух и суховеев показали, что их образование на территории России связано с циркуляцией атмосферы, приводящей к установлению длительной антициклональной погоды. Обычно это обширный малоподвижный антициклон, приходящий на европейскую часть России и в Западную Сибирь из Арктики (примерно 70 % всех случаев).

Воздушные массы таких антициклонов характеризуются большой прозрачностью и малой влажностью воздуха. Устанавливаясь над центральной частью, югом или юго-востоком европейской части России, над югом Западной Сибири, эти антициклоны приводят к формированию ясной или малооблачной погоды (см. разд. 10.4). Вследствие этого происходит быстрая трансформация арктического воздуха: он прогревается, становится еще суше. Транспирация усиливается, осадки не выпадают, и наступает обезвоживание тканей растений.

Различают атмосферную засуху, обусловливающую сильную транспирацию растений и испарение с поверхности почвы, и по-

197

чвенную засуху, характеризующуюся недостатком физиологически доступной растениям влаги в почве. Атмосферная засуха обычно предшествует почвенной.

По времени наступления засуху подразделяют на весеннюю, летнюю и осеннюю.

Весенняя засуха характеризуется невысокой температурой и низкой относительной влажностью воздуха, малыми запасами продуктивной влаги в почве и сухими ветрами. Весенняя засуха замедляет прорастание семян и появление всходов, вызывая при этом их изреженность, ослабляет укоренение рассады. Яровые культуры повреждаются этой засухой больше, чем озимые, имеющие уже хорошо развитую корневую систему. Продолжительная засуха весной существенно снижает конечный урожай культур даже при условии благоприятного по увлажнению лета.

При летней засухе наблюдаются высокая температура воздуха, низкая относительная влажность его и, как следствие, сильное испарение. Резкое нарушение водного питания снижает прирост вегетативной массы, вызывает засыхание листьев, снижает фотосинтетическую деятельность растений, обусловливает щуплость зерна, приостанавливает прирост клубней и корнеплодов, способствует опадению завязи и плодов в садах. Последствия летней засухи обычно более тяжелые, чем весенней, так как помимо резкого снижения урожая культур ухудшается качество выращенной продукции.

Осенняя засуха возникает на фоне пониженных температур и влажности воздуха. Она наступает после уборки зерновых и в период окончания вегетации пропашных и некоторых других культур. Отрицательное действие осенней засухи испытывают главным образом озимые культуры посева текущего года. Из-за сухости верхних слоев почвы семена долго не прорастают и всходы появляются с запозданием. Растения не успевают укорениться, пройти фазу кущения и нередко погибают в зимний период. В отдельные засушливые осенние периоды, когда пахотный горизонт не имеет необходимых запасов продуктивной влаги, посев озимых зерновых вообще нецелесообразен.

По данным , на европейской части России повторяемость весенних засух составляет 42 %, летних — 33, осенних — 25 %.

Наибольший ущерб зерновому хозяйству нашей страны наносят весенне-летние засухи, охватывающие многие основные зерновые районы. По данным , к наиболее сильным засухам, которые охватывали огромную территорию (от 7 до 10 основных зерновых районов европейской части России и Сибири), относятся засухи следующих лет: 1946, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1975, 1979, 1981, 1984. Нередки засухи, которые охватывают 5...6 основных зерновых районов и значительно снижают валовой сбор зерновых культур в целом по стране. К таким

198

1854

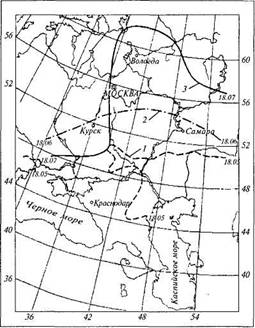

Рис. 12.1. Границы распространения засухи в 1972 г.:

1 - на 18.05; 2- на 18.06; 3 - на 18.07

засухам можно отнести засухи 1948, 1949, 1957, 1967, 1982, 1985 гг.

Далее следуют локальные засухи, которые снижают урожай зерновых культур в отдельных районах, существенно не влияя на общий валовой сбор зерна по территории, например сильная засуха 1969 г. на Северном Кавказе или засуха 1974 г. в Западной Сибири.

На европейской части России продолжительная, очень интенсивная засуха была в 1972 г. — одна из жесточайших засух за последние 100 лет (рис. 12.1). Она характеризовалась необычно длительным периодом высоких температур (30...35 °С), продолжительными периодами без дождей, большой сухостью воздуха, сильными перегревами почвы и необычайно широким распространением по территории. Засуха 1972 г. обусловила возникновение массовых лесных пожаров и возгорание торфяников в Архангельской области, Центральном районе, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, в Среднем Поволжье.

Экспериментальные наблюдения, проведенные в плодовом

199

9030О

200

1200 Сумма температур >10 °С

Рис. 12.2. Зависимость объема плодов Антоновки обыкновенной от суммы эффективных температур выше 10 °С (по ):

/- 1969...1971 гг.;г.

саду Мичуринска, показали, что в засушливый и жаркий летний период 1972 г. нарушился обычный рост плодов яблони. Объем плодов оказался значительно меньше, чем в предшествующие три года (рис. 12.2).

Агрометеорологические показатели засух и суховеев. Для сравнения интенсивности засух и суховеев в различных районах и в разные годы в целях разработки мер борьбы с этими явлениями необходимы количественные критерии.

Еще для характеристики засушливости района сопоставлял осадки с испаряемостью. В дальнейшем эту идею, нашедшую широкое признание, развивали многие ученые.

предложил определять засушливость по особому гидротермическому показателю

Кн = l(td), (12.1)

где / — температура воздуха в 13 ч, °С; d - дефицит влажности воздуха в 13 ч, гПа.

Показатель Кц вычисляют по данным в день последнего дождя. Засуха начинается, когда гидротермический показатель достигает 4000 °С ■ гПа.

Для определения начала засухи разработал показатель засушливости

Къ= lO{Wnp + r)/lt, (12.2)

где lVnp — запасы продуктивной влаги в слое почвы 0...100 см весной, мм; г— количество осадков, выпавших с весны до момента расчета (до наступления засухи), мм; 2/ - сумма температур от даты перехода температуры воздуха через 0 °С весной до наступления засухи, °С.

Началом засухи принято считать период, когда К^ уменьшается до 1,5 мм/°С. При этом значении Къ начинается повреждение засухой яровой пшеницы на юго-востоке европейской части России.

При пользовании формулой необходимо учитывать, что корневая система растений в первую половину вегетации развита недостаточно, поэтому в указанный период следует брать не весь запас влаги в почве, а лишь 65...70 % общего. К не-

200

достаткам этой формулы следует отнести то, что она не учитывает степени увлажнения пахотного горизонта.

Характеристикой засух для юго-восточных районов европейской части России (ЕЧР) может служить гидротермический коэффициент (табл. 12.1).

12.1. Оценка засушливости по ГТК дм юго-восточных районов ЕЧР

Засуха

ГТК

Засуха

ГТК

Слабая Средняя

0,9 ... 0,6 0,6 ... 0,5

Сильная Очень сильная

0,5 ... 0,4 < 0,4

Однако ГТК не всегда может служить надежным критерием степени засушливости, так как он не учитывает запасы влаги в почве.

Для оценки общих засух (атмосферных и почвенных) нова предложила использовать коэффициент увлажнения

(12.3)

...06

где Wnv — запасы продуктивной влаги в слое почвы 0...100 см во время устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 5° С весной, мм; гО5...об — сумма осадков за май—июнь, мм; Ё? о5...об — сумма средних суточных температур воздуха за май—июнь, °С.

Коэффициенты увлажнения, соответствующие различной степени засухи: Ку< 15 — очень сильная засуха, 15 < Ау < 20 — сильная засуха, 20 < Ку < 25 — средняя засуха.

Интенсивность атмосферной засухи можно определить по сочетанию максимальной температуры и дефицита влажности воздуха (табл. 12.2).

12.2. Агрометеорологические показатели атмосферных засух (по )

|

Засуха |

Максимальная температура воздуха, °С |

Дефицит влажности воздуха в 13 ч, гПа |

|

Средняя |

<30 |

27 ... 52 |

|

31 ... 35 |

27 ... 40 | |

|

Интенсивная |

31 ... 35 |

41 ■•< |

|

36 ... 40 |

27 ... 52 | |

|

Очень интенсивная |

36 ... 40 |

53 ... 80 |

|

>40 |

>27 |

Некоторые авторы считают, что надежным показателем интенсивности засухи является снижение урожая по сравнению со средним многолетним значением. предложил следующие показатели засухи: очень сильная - снижение урожая более 50 %, сильная — снижение урожая от 20 до 50 %, слабая — снижение урожая на 20 %.

201

ю о to

12.3. Лгрометсоролоппеские показатели суховеев и степень повреждения ими зерновых культур (по , 1966)

Суховеи

Испаряемость, мм/сут

Дефицит насыщения водяного

пара (гПа) в 13 ч при скорости

ветра, м/с

Запасы продуктивной влаги (мм) в различных слоях (см)

0...20

0...50

0...100

Эвапоромет-

рический коэффициент

Характеристика степени повреждения растений

Слабые

Средней интенсивности

Интенсивные

3...5

5...6

20..

13...27 <20 <50

28...32 <Ю <30

6...8

Очень интен - >8 сивные

40...52

>53

33...45

>46

<80 0,5...0,4 Легкое снижение тургора

<50 0,3 Значительное снижение

тургора листьев, их скручивание, пожелтение, подсыхание. Захват зерна ; через 3...5 сут

<30 0,2...0,1 Сильное увядание и усы-

хание вегетативной массы, захват зерна через 2...3 сут.

<30 0,2...0,1 Быстрое и сильное по-

вреждение вегетативной массы, захват зерна через 1...2 сут

висимости от имеющихся в его распоряжении агрометеорологических данных оценить интенсивность суховеев.

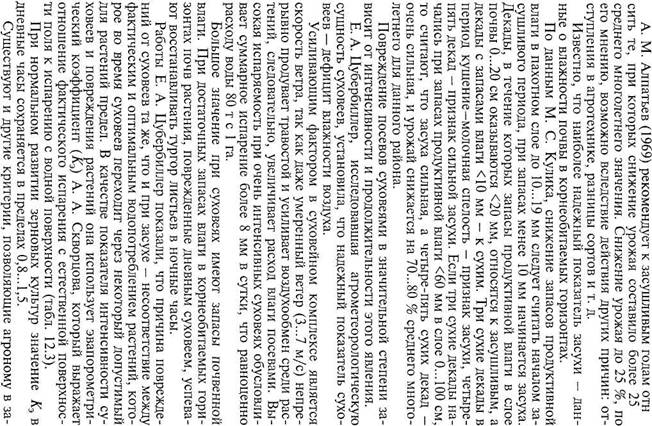

Повторяемость засух и суховеев на территории России. Засухи в основных земледельческих районах России наиболее часто повторяются: 50...60 % лет в Центрально-Черноземных областях и 60...85 % лет на Северном Кавказе и в Поволжье. Это значит, что в этих районах явления засухи в той или иной степени повторяются каждые 5...9 лет из 10, что ограничивает получение здесь высоких урожаев без орошения. Для большей части Нечерноземной зоны засухи наблюдаются в среднем 1 год из 10 и реже (рис. 12.3).

На юго-востоке европейской части России суховеи можно наблюдать с апреля по сентябрь. Повторяемость их особенно велика на Прикаспийской низменности. В районе Саратов—Астрахань за этот период бывает 40...80 сут с суховеями.

Очень интенсивные суховеи с дефицитом насыщения водяным паром в 13 ч более 50 гПа в степной зоне наблюдаются в 15...40 % лет, т. е. 1,5...4 раза в 10 лет. Северная граница возможного распространения таких суховеев (по ) проходит по линии Воронеж—Саратов-Омск и далее по Кулун-динской степи.

Число суховейных дней, когда недостаток насыщения водяного пара превышает 40 гПа, в степной зоне составляет в среднем 1...3 в году, увеличиваясь в отдельные годы до 15...25 сут, в лесной зоне —1...2 сут в 10 лет.

Слабые суховеи с дефицитом насыщения водяного пара в дневные часы 20...30 гПа наблюдаются в лесной зоне в среднем 2...3 сут в году на северо-западе европейской части России и 10сут на юге сибирской тайги. В лесостепной зоне среднее многолетнее число дней со слабыми суховеями колеблется от 14 на западе до 30 на востоке, а в степной зоне — соответственно от 30 до 60.

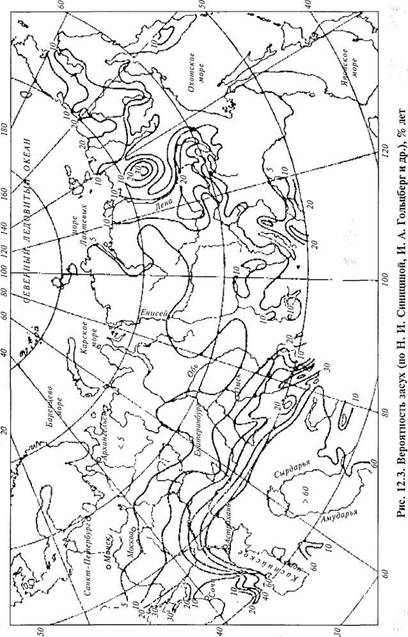

Вероятность возможного числа дней с суховеем в данном районе можно определить по номограмме, зная среднее многолетнее число дней с суховеем (рис. 12.4).

Меры борьбы с засухами и суховеями. Необходимо отметить, что растения в какой-то степени сами борются с неблагоприятными явлениями, в частности, регулируя свой водный баланс. Одни растения уменьшают скорость транспирации, что является приспособлением к атмосферной засухе, другие — регулируют процесс поглощения воды из почвы, т. е. приспосабливаются к почвенной засухе.

Установлено, что засухоустойчивость растений является свойством, которое можно изменить. Подсушивание предварительно намоченных перед посевом семян вызывает значительные изменения в коллоидно-химическом состоянии клеток. В дальнейшем оно проявляется в виде повышенной засухоустойчивости растений.

204

205

95 90

С"

20

40

Возможное число дней с суховеями

120

Рис. 12.4. Номограмма суммарной вероятности возможного числа дней с суховеями в зависимости от средних многолетних значений за период апрель - октябрь (по

и )

В практике сельскохозяйственного производства применяют разные способы борьбы с засухами и суховеями. Все они направлены на устранение или снижение несоответствия между потребностью растения во влаге и фактической влагообеспечен-ностью посевов с помощью обработки почвы, орошения, снегозадержания, накопления талых вод, полезащитного лесоразведения, варьирования сроками сева сельскохозяйственных культур, мульчирования почвы и т. д. К эффективным мерам относят создание засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, размещение их посевов с учетом агроклиматических и микроклиматических особенностей.

Далее приведена урожайность зерна овса в зависимости от различных влагонакопительных приемов (по , 1966)

Агротехнические влагонакопительные приемы

Зяблевая вспашка поперек склона

Зяблевая вспашка плюс снегозадержание ' ■■''•'

Зяблевая вспашка плюс снегозадержание

плюс задержание талых вод

Зяблевая вспашка плюс снегозадержание

плюс задержание талых вод

плюс минеральные удобрения

Таким образом, повышение общей культуры земледелия, включающее успехи селекционно-генетической работы, приме-

206

Урожайность зерна, т/га

1,65 1,98

2,45

2,67

нение агротехнических приемов по задержанию, накоплению, сохранению и рациональному использованию запасов почвенной влаги, является эффективным средством борьбы с засухами и суховеями. Накопленный отечественной агрономической и агрометеорологической науками опыт борьбы с засухами показал, что современная культура земледелия существенно ослабила влияние жестких и длительных засух 1972, 1975 и 1981 гг. и позволила собрать достаточное количество зерна.

12.2. ВЕТРОВАЯ ЭРОЗИЯ ПОЧВ

К числу неблагоприятных гидрометеорологических явлений относится и ветровая эрозия, или дефляция почвы, — процесс разрушения и перемещения частиц почвы ветром. Она возникает под влиянием как природных, так и антропогенных факторов и нередко связана с формами земледелия, не соответствующими данной климатической зоне. Интенсивность дефляции зависит от скорости ветра, размера частиц и их связности.

Ветер является основным фактором развития дефляции. Как отмечалось ранее (см. гл. 4), в приземном слое движение воздуха всегда имеет турбулентный (вихревой) характер. Это приводит к пульсации скорости: за секунды она может меняться в пределах 20...25 % среднего значения, что существенно влияет на развитие эрозии. Критическими скоростями ветра на высоте 15 см считают: для песчаных и супесчаных почв - 3...4, суглинистых — 4...7, торфяных — 4...5 м/с.

Наиболее сильному выдуванию подвержены легкие по гранулометрическому составу, менее связанные почвы: песчаные, супесчаные, легкосуглинистые.

На степень эрозионных процессов оказывает влияние рельеф территории. Выдуванию больше подвержены верхние и наветренные части склонов, при этом чем круче склон, тем сильнее разрушение почвы.

Немаловажное значение имеет и микрорельеф местности: над выровненной поверхностью поля скорость ветра на 30...40 % выше, чем над невыровненной, грубо взрыхленной.

В степной, полупустынной и пустынной зонах дефляция почвы нередко принимает катастрофические размеры. Сильные ветры поднимают (иногда до 1,5...2 км) с поверхности огромное количество почвенных частиц и переносят эту массу на большие расстояния. Это явление называют пыльными бурями. Так, в 1960 г. из районов Северного Кавказа и Украины почвенная пыль была занесена в Румынию, Болгарию и Югославию, видимость ухудшалась в Белоруссии и Прибалтике.

При переносе пыли происходит ее сортировка, так как крупные частицы оседают быстрее. Они откладываются в понижени-

207

Рис. 12.5. Земляные заносы после пыльной бури

ях рельефа или у различных препятствий — строений, лесных полос или других насаждений (рис. 12.5). Например, в 1960 г. в Ростовской области во время пыльных бурь лесными полосами было задержано от 5 до 30 м3 мелкозема на 1 м полосы. Высота этих отложений варьировала от 0,5 до 3 м в зависимости от ажурности лесополосы. При этом с потерей каждого сантиметра слоя почвы с 1 га терялось около 30 кг азота, 20 кг фосфора, 300 кг калия и 2...3 т гумуса (, 1986).

По подсчетам специалистов, в 1969 г. на открытых полях зяби снос почвы в отдельные сутки составлял 100...400 т/га, т. е. в 20...40 раз превышал годовые потери почвы. Гибель озимых местами достигала 62 %.

Если вспомнить, что для восстановления 1 см почвы в естественных условиях требуется 250...300 лет, то следует признать, что ветровая эрозия наносит почвенному покрову невосполнимые потери.

Наряду с выдуванием в период ветровой эрозии происходит засекание растений. В результате на поле остаются остатки стеблей с поврежденными листьями или совсем без них, часть растений просто вырывается с корнем.

Зимой пыльные бури возникают реже, чем в теплое время года, но отличаются продолжительностью и охватывают значи-

208

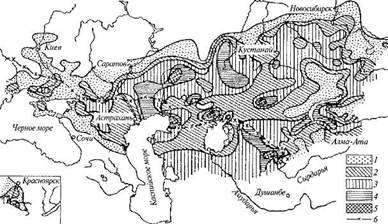

тельные территории России. Среднее многолетнее число дней с пыльными бурями увеличивается в направлении с северо-запада на юго-восток (рис. 12.6). Так, в южных областях сильные пыльные бури наблюдались зимой 1950—1951 гг., в январе 1963, 1964, 1965 гг., в январе—феврале 1969 г.

Противоэрозионной устойчивости почвы достигают, применяя рациональные приемы обработки, внося минеральные и главным образом органические удобрения, сея травы, опрыскивая поверхность почвы различными структурообразователями.

Одна из главных задач защиты почвы от ветровой эрозии — создание к периоду наступления пыльных бурь возможно более мощного растительного покрова. Поэтому посев озимых культур в оптимальные сроки обеспечивает хорошее развитие и укоренение растений к моменту возможного возникновения пыльных бурь, что обусловливает сохранение посевов и предохранение почвы от действия ветровой эрозии. В тех случаях, когда наносы небольшие, а растения хорошо развиты, они пробиваются наружу, образуя в наносах новые узлы кущения. Состояние пострадавших растений можно улучшить боронованием. Если же толщина земляного покрова превышает 5 см, то слаборазвитые растения гибнут и культуру пересевают.

В районах распространения пыльных бурь, а в засушливые годы повсеместно хороший эффект дает бороздковый посев, при котором семена заделывают в бороздки на глубину до 11...14 см. При таком посеве даже в засушливые годы семена попадают в

Рис. 12.6. Среднее многолетнее число дней с пыльными бурями (по ,

1986):

1 — 1...5; 2— 6... 10; 3 — 11...20; 4— 20...40; 5— > 40; 6 — граница устойчивого снежного

покрова

209

более влажные слои почвы, что способствует более быстрому и дружному появлению всходов. Снег, задерживаемый в бороздках, предохраняет растения от выдувания и вымерзания, а главное — благодаря мелковолнистой поверхности почвы снижается скорость ветра в приземном слое воздуха и уменьшается перекатывание комочков почвы. Урожайность зерновых культур при таком методе посева повышается в среднем на 15...20 %.

Широкое распространение получили кулисные пары, где высокостебельные растения (кукуруза, подсолнечник и др.) располагают перпендикулярно к эрозионно опасным ветрам.

Для защиты почвы от ветровой эрозии также высаживают полосами поперек господствующего направления ветра древесно-кустарниковые формы. Полезащитные лесные полосы уменьшают скорость ветра, способствуют накоплению снега в зимний период, значительно улучшая влагообеспеченность посевов. Даже стерня, оставленная на поле, уменьшает скорость ветра у поверхности почвы. На этом эффекте основана предложенная система безотвальной обработки почвы, получившая широкое распространение в южных районах Сибири и позволившая сократить потери плодородного слоя от ветровой эрозии.

Все эти меры способствуют сохранению ценнейшего национального богатства - земельного фонда, предупреждают возможность проявления процессов эрозии и способствуют локализации уже протекающей эрозии.

12.3. ГРАД И ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Град образуется в теплое время года, когда при сильной тепловой конвекции (восходящие движения воздуха со скоростью 15...20 м/с в средней части облака) развиваются мощные внутри-массовые или фронтальные кучево-дождевые облака (до 12 км и более в высоту). В таких облаках возникает зона повышенной водности (20...30 г/м3).

Крупные капли, поднятые восходящими потоками воздуха в верхнюю часть облака, замерзают и образуют зародыши градин, которые быстро растут, так как сливаются с другими переохлажденными каплями, поступающими с восходящими потоками воздуха. Ту часть облака, где происходит основной рост града, называют градовым очагом.

Градины растут до тех пор, пока скорость их падения не превысит максимальную скорость восходящего потока, после чего они падают. Процесс выпадения града развивается лавинообразно.

Обычно градины имеют сферическую или эллипсоидальную форму и размер до 6...8 мм, иногда и больше. В очень редких

1

случаях градины выпадают в виде кусков льда массой 500 г и более.

Град выпадает полосами. Часто ширина градовой полосы составляет 3...5 км, а длина - 15...20 км. В отдельных случаях градобитием бывают охвачены площади шириной до 20 км и длиной до 100...200 км. Продолжительность выпадения града в отдельном пункте колеблется от нескольких секунд до одного часа, составляет в основном 5мин. Выпадение града иногда может дать на земной поверхности покров высотой до 20...30 см. Град всегда наблюдается при грозе, обычно вместе с ливневым дождем.

Зоны наиболее опасных и частых градобитий находятся в предгорных и горных районах, где в летние жаркие дни возникают особенно мощные восходящие потоки за счет большой неравномерности в нагревании различных форм рельефа, а также за счет горно-долинной циркуляции воздуха. Это предгорные и горные районы Северного Кавказа и Закавказья, Средней Азии и Юго-Восточного Казахстана. Сильные градобития местами отмечают также в Крыму, Молдавии, Прикарпатье и Закарпатье. Вообще, наиболее часто град выпадает в умеренных широтах, а наиболее интенсивен он в тропиках.

Град наносит повреждения посевам и насаждениям, иногда полностью уничтожая их.

Защита посевов от градобитий. Ежегодно в мире ущерб от градобитий составляет около 2 млрд долл. Большая часть этого ущерба приходится на сельское хозяйство. Поэтому во многих странах разрабатывают и применяют различные способы воздействия на градовые процессы с целью уменьшения ущерба от градобитий.

В южных районах нашей страны посевы и насаждения защищают, активно воздействуя на градовые облака.

Основа метода активного воздействия — предотвращение процесса образования крупных градин путем засева градовых облаков льдообразующими реагентами (твердая углекислота, йодистое серебро, йодистый свинец). Внесенный реагент способствует созданию огромного числа дополнительных ядер кристаллизации (из 1 г реагента получается около 1012 ядер), на которых происходит сублимация водяного пара. Перераспределение влаги между всеми зародышами градин препятствует образованию крупных градин, а мелкие тают в нижних слоях воздуха, и осадки выпадают в виде дождя. Реагент, помещенный в снаряды и ракеты, доставляют в ту часть облака, где образовался градовый очаг. Положение очага определяют с помощью радиолокатора.

Для защиты сельскохозяйственных культур от градобитий применяют зенитные пушки или противоградовые комплексы «Облако-М», ПГИ-М, «Алазань-2М». При этом убытки от града на защищаемой территории уменьшаются на 50...70 %.

210

211

12.4. СИЛЬНЫЕ ЛИВНЕВЫЕ ДОЖДИ

' Ливневые дожди, так же как и град, выпадают из кучево-дож-девых облаков, поэтому они охватывают сравнительно небольшие площади. Тем не менее эти дожди за сутки могут дать 80мм осадков и более и нанести существенный ущерб сельскохозяйственному производству.

Интенсивные ливневые дожди, сопровождаемые сильным ветром, на европейской части России часто вызывают полегание зерновых культур на 20...30 % посевных площадей, а в отдельные годы — на 80 %. Полегание посевов приводит к нарушению распределения биомассы по вертикальному профилю и изменению фитометеорологических условий. Согласно наблюдениям (1970), в полегших посевах максимум биомассы смещается к поверхности почвы, а колосья располагаются во всех слоях посева. Объемная плотность зеленой биомассы полегших посевов в несколько раз превышает плотность нормальных, что снижает турбулентный обмен, ухудшает равномерность распределения солнечной радиации в травостое и в конечном счете уменьшает продуктивность фотосинтеза. Проникающая в нижние слои полегших посевов радиация в 2...4 раза меньше, чем в неполегающих.

При полегании ухудшается налив зерна, затрудняется уборка и увеличиваются потери урожая.

Ливневые дожди или длительные осадки могут вызывать сте-кание и прорастание зерна, способствуют развитию болезней сельскохозяйственных культур. Из-за переувлажнения почвы могут сложиться тяжелые условия для уборки зерновых и технических культур. Сильные ливни вымывают питательные вещества из верхних горизонтов в нижележащие слои почвы. Например, вымывание калия приводит к ослаблению процесса крахма-лообразования в клубнях картофеля. Отсюда снижение лежко-способности картофеля, клубни часто темнеют.

Сильные ливневые осадки обычно не успевают впитаться в почву и большая часть их стекает, смывая верхние плодородные слои почвы, вызывая водную эрозию. В горных районах водная эрозия сильнее, чем на равнинах. На интенсивность эрозионных процессов влияют не только природные факторы, но и вырубка лесов на склонах, распашка крутых склонов, пахота вдоль склонов, нерациональное использование пастбищ. Водной эрозии подвержены территории Среднерусской и Ставропольской возвышенностей, Центрально-Черноземного района (Воронежская, Белгородская, Липецкая области).

К профилактическим мерам борьбы с водной эрозией относят сохранение лесов и травяного покрова на эрозионно опасных участках. Активные меры борьбы с водной эрозией следующие:

212

размещение сельскохозяйственных культур с учетом их почвозащитной способности (на малоопасных участках — пропашные культуры, на более эрозионно опасных полях — многолетние травы, зернобобовые культуры, пожнивные культуры, плодовые культуры);

обработка почвы и посев культур поперек склонов, т. е. перпендикулярно к стоку воды;

лесонасаждение и оврагоукрепление;

преобразование эрозионно опасных форм рельефа — террасирование, т. е. создание ступенчатых террас, что давно применяют в горном земледелии.

Кроме указанных (основных) приемов существуют и другие мелиоративные способы уменьшения действия водной эрозии.

12.5. ЗАМОРОЗКИ

Заморозком называют понижение температуры воздуха или деятельной поверхности до 0° С и ниже на фоне положительных среднесуточных температур в период вегетации растений. Различные по интенсивности заморозки ежегодно наблюдаются во всех районах сельскохозяйственной зоны России, часто ограничивая использование климатических ресурсов вегетационного периода в сельскохозяйственном производстве. Необходимо отметить, что заморозки возможны и в субтропических районах, где зимние морозы носят характер заморозков умеренного пояса.

Заморозки в зависимости от времени наступления и интенсивности могут частично или существенно повредить сельскохозяйственные культуры, уменьшить или полностью уничтожить урожай. Наиболее опасны поздние весенние и ранние осенние заморозки, когда их сроки совпадают с вегетационным периодом сельскохозяйственных культур. Поэтому информацию об интенсивности заморозков, о сроках прекращения их весной и возникновения осенью широко используют для оценки замороз-коопасности территорий при размещении теплолюбивых культур, а также при выборе способов защиты от этого стихийного явления.

По интенсивности заморозки делят на слабые, средние и сильные. Слабыми принято считать заморозки, при которых температура деятельной поверхности не опускается ниже —2 °С (при этом в воздухе часто температура выше 0 °С). При средних заморозках температура снижается до —3...—4 °С и заморозок

охватывает нижние слои воздуха; сильные заморозки-----5 °С и

ниже.

По длительности действия заморозки делят на продолжительные (более 12 ч), средней продолжительности (5ч) и кратковременные (до 5 ч).

213

Внешним проявлением заморозка является образование инея на почве или растениях.

Типы заморозков и условия их возникновения. По характеру процессов, способствующих возникновению заморозков и сопровождающих их погодных условий, различают три типа заморозков.

Адвективные заморозки возникают вследствие вторжения холодной массы воздуха температурой ниже О °С. При этом типе заморозков отрицательные температуры наблюдаются не только в приземном слое воздуха, они могут распространяться по всей массе притекающего воздуха до больших высот. Адвективные заморозки могут продолжаться несколько суток подряд, охватывать большие территории и сопровождаться облачной и ветреной погодой. При таких заморозках амплитуда суточного хода температуры воздуха невелика, прогревание холодной массы воздуха часто продолжается 3...4 сут, и к концу этого периода температура постепенно повышается. Они возникают обычно ранней весной и поздней осенью, когда большинство сельскохозяйственных культур еще или уже не вегетируют, и поэтому эти заморозки наименее опасны.

Радиационные заморозки образуются в ясные тихие ночи в результате интенсивного ночного излучения подстилающей поверхности. Такая погода обычно наблюдается во внутренних частях областей высокого атмосферного давления — антициклонах. Их можно наблюдать в течение нескольких ночей подряд. При этом в приземном слое воздуха образуется инверсия температуры. Разность температур в метеорологической будке на высоте 2 м и на поверхности почвы или сомкнутого травостоя составляет в среднем 2,5...3 °С, а в континентальных районах Сибири — 4... 4,5 "С. На осушенных торфяных болотах и в замкнутых котловинах в отдельных случаях эта разность может достигать 9°С.

Радиационные заморозки более опасны для сельскохозяйственных растений, так как в западных районах России весной они прекращаются при средних суточных температурах воздуха около 5...6 "С, а в континентальных районах Сибири — при средней суточной температуре 10"С, т. е. когда некоторые культуры уже начали активно вегетировать.

Адвективно-радиационные (смешанные) заморозки образуются при вторжении относительно холодной воздушной массы и последующего ее выхолаживания за счет ночного излучения. Этот тип заморозков наблюдается в конце весны и в начале лета, а также ранней осенью и является наиболее опасным для сельскохозяйственных культур. Интенсивность адвективно-радиаци-онных заморозков обычно невелика (—2..'.—3 °С). Эти заморозки возможны обычно в ночные часы, главным образом перед восходом Солнца, их продолжительность чаще всего 3...4 ч в течение нескольких ночей.

1

Заморозки на поверхности почвы весной заканчиваются позже, а осенью начинаются раньше, чем в воздухе (на высоте 2 м). Вследствие этого беззаморозковый период на почве на 20...30 сут короче, чем в воздухе.

Географическое распространение заморозков на территории России. На обширной территории нашей страны время прекращения заморозков весной и наступления их осенью от года к году очень изменчиво.

Период между средней многолетней датой самых поздних весенних и средней многолетней датой самых ранних осенних заморозков называют беззаморозковым периодом.

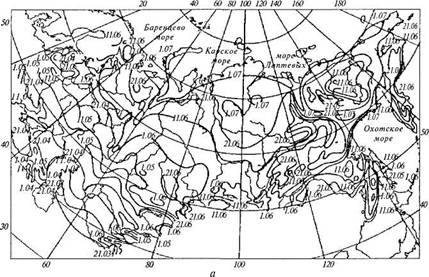

Средние даты окончания весенних, начала осенних заморозков и продолжительность беззаморозкового периода в воздухе на открытом ровном месте приведены на рисунках 12.7Направление изолиний, как можно видеть из рисунков, в основном широтное.

В северных районах территории России нет четко выраженного беззаморозкового периода. Заморозки здесь возможны во все месяцы теплого периода.

В основной земледельческой зоне страны продолжительность беззаморозкового периода колеблется от 90 сут на севере до 270 сут на юге. На европейской части России средняя дата прекращения заморозков равномерно перемещается с юга на север от начала апреля до середины июня. Раньше всего заканчиваются заморозки на Черноморском побережье Кавказа, а беззаморозковый период здесь составляет около 300 сут. В Восточной Сибири заморозки весной прекращаются во второй половина мая — начале июня, а беззаморозковый период сравнительно короткий — 90сут.

Осенние заморозки на юге страны начинаются в середине октября — начале ноября, а в северных районах земледельческой зоны европейской части России и в Восточной Сибири — в конце августа.

Заморозки заканчиваются и начинаются в различных районах земледельческой зоны России при разных среднесуточных температурах воздуха. Так, весной в западных районах страны заморозки обычно прекращаются до перехода среднесуточной температуры воздуха через 10 °С, и поэтому их опасность для плодовых и теплолюбивых культур незначительна. В континентальных районах заморозки отмечаются после установления среднесуточной температуры воздуха выше 10 "С, в период активной вегетации, поэтому здесь они опасны для теплолюбивых культур.

В справочниках по агроклиматическим ресурсам характеристика средних дат заморозков дополнена сведениями о самом позднем заморозке весной и самом раннем осенью, наименьшей длительности беззаморозкового периода, а также данными о вероятности окончания или начала заморозка ранее или позднее заданной даты. Используя эти данные, в каждом районе можно

214

215

60

|

20 |

40 |

60160 |

ISO | |||||

|

50 |

s |

\ 75.0.J Ч4? |

ь | |||||

|

A. |

^~XI508 "VtI |

V | ||||||

|

щ |

ио | |||||||

|

1 |

Й |

ж |

'{МОЯ \ Охотское | |||||

|

40 |

ж |

Ода^> \ A |

Ж |

1 J | ||||

|

} 10.09 |

■---- |

~IO9l. O9i 09 \ |

т \ У^20.09 | |||||

|

30 |

\ |

60

50

60

100

120

Рис. 12.7. Средние многолетние даты беззаморозкового периода в воздухе (по ):

а — начало; б — конец

|

20 |

40 |

60160 |

180 | ||||

|

50 | |||||||

|

'ажкое | |||||||

|

/ой? | |||||||

|

40 |

Ч- | ||||||

|

ш | |||||||

|

30 |

щ 270240-\ 225- |

~* 90 65 |

~6090да \ | ||||

|

\/ |

100

120

60

50

40

Рис. 12.8. Средняя многолетняя продолжительность (сут) беззаморозкового периода в воздухе на открытом ровном месте (по )

определить оптимальные сроки сева теплолюбивых культур, высадки рассады овощных, а также сроки уборки сельскохозяйственных культур.

Влияние местоположения на интенсивность, сроки прекращения и наступления заморозков. На интенсивность, сроки прекращения заморозков весной и наступления их осенью существенно влияют рельеф местности, состояние почвы, наличие растительности, близость водоемов и т. д.

При адвективных заморозках влияние местоположения проявляется меньше, чем при других типах заморозков, но все же наветренные склоны и участки, открытые холодным ветрам, оказываются более заморозкоопасными. При радиационных и адвективно-радиационных заморозках влияние местоположения значительнее.

Неровный рельеф местности обусловливает сток и приток холодного воздуха. Ночью на склонах в результате радиационного охлаждения прилегающих к деятельной поверхности слоев воздуха последний становится более тяжелым и «стекает» вниз. Поэтому в нижних частях склонов и в долинах, где сосредоточивается охлажденный воздух, значительно холоднее, чем в верхних частях склонов и на вершинах холмов. Особенно холодно в замкнутых котловинах. Здесь разность температур воздуха у поверхности почвы и на высоте 2 м может достигать 10 °С.

217

На больших ровных участках площадью в несколько квадратных километров создаются средние условия заморозкоопаснос-ти, поскольку здесь нет ни притока, ни стока охлажденного воздуха. Поэтому заморозкоопасность различных форм рельефа сопоставляют с открытыми ровными участками.

Разности температур на ровном открытом участке и в разных формах рельефа, а также изменение длительности беззаморозкового периода приведены в таблице 12.4.

12.4. Заморозкоопасность различных форм рельефа (по , 1961)

|

Степень замороз- |

Холодный воздух |

Изменения по сравнению с равниной | |||

|

Форма рельефа |

коопас- |

минимальной |

длительности | ||

|

ности, баллы |

Приток |

Сток |

температуры, |

беззаморозкового периода, сут | |

|

Вершины, верхние и |

1 |

Нет |

Хороший |

3 ...5 |

15 ...25 |

|

средние части крутых | |||||

|

(больше 10°) склонов, | |||||

|

А/г > 50 м | |||||

|

Вершины и верхние |

2 |

» |

Есть |

1 ...3 |

5 ... 15 |

|

части пологих (меньше | |||||

|

10°) склонов, Ah < 50 м | |||||

|

Долины больших рек, |

2 |

Есть |

» |

2 ...4 |

V ; |

|

берега водоемов | |||||

|

Равнины, плоские вер- |

3 |

Нет |

Нет |

0 |

0 |

|

шины, дно широких | |||||

|

открытых долин | |||||

|

Нижние части склонов |

4 |

Есть |

Слабый |

-3 ... -5 |

-15...-25 |

|

и дно широких долин | |||||

|

Дно и нижние части |

5 |

» |

Почти не! |

-3 ... -5 | |

|

склонов нешироких, | |||||

|

замкнутых долин | |||||

|

Котловины и замкну- |

5 |

» |

Нет |

—4 и более |

—20 и более |

|

тые широкие плоские | |||||

|

долины |

Примечание. Положительные значения означают повышение минимальной температуры и увеличение продолжительности беззаморозкового периода по сравнению с открытым ровным местом, а отрицательные — усиление заморозка и уменьшение беззаморозкового периода.

Как видно из таблицы, в вогнутых формах рельефа (замкнутые долины, котловины) продолжительность беззаморозкового периода уменьшается, интенсивность заморозков увеличивается, а на выпуклых формах рельефа (вершины холмов, верхние части склонов), наоборот, продолжительность периода больше, заморозки слабее по сравнению с открытым ровным местом. Менее заморозкоопасны по сравнению с ровным открытым пространством и побережья крупных водоемов.

На лесных опушках и полянах беззаморозковый период на 15...20 сут меньше по сравнению с открытым ровным местом.

В то же время необходимо отметить, что при одинаковом местоположении на участках с рыхлой почвой, осушенных торфя-

218

никах интенсивность заморозков больше, а беззаморозковый период меньше из-за плохой теплопроводности и малой теплоемкости этих почв.

Косвенно на заморозкоопасность оказывает влияние также ориентация склонов. На восточных и юго-восточных склонах растения сильнее повреждаются заморозками потому, что после восхода Солнца они сразу попадают под действие прямых солнечных лучей. Вышедшая из клеток в межклетники вода быстро испаряется, поврежденные клетки не успевают восстановить дефицит влаги и высыхают.

Влияние заморозков на сельскохозяйственные культуры. Устойчивость растений к заморозкам и степень их повреждения зависят от многих факторов: времени наступления, интенсивности и продолжительности заморозка, скорости и условий оттаивания растений, а также от состояния самих растений, их вида и сорта, фазы развития, условий выращивания и т. д.

Температуру, ниже которой растения повреждаются или гибнут, называют критической. Разным растениям свойственны свои критические температуры, морозостойкость различных органов одного и того же растения неодинакова. вым выделено пять групп полевых культур по их устойчивости к заморозкам в различные фазы развития растений при средней продолжительности заморозков 5...6 ч (табл. 12.5).

12.5. Классификация сельскохозяйственных культур по их устойчивости к заморозкам в разные фазы развития (по , 1948)

Культура

Критическая температура начала повреждения и частичной гибели, °С

Всходы

Цветение

Созревание (молочная спелость)

Наиболее устойчивые

Яровая пшеница

Овес

Ячмень

Чечевица

Горох

Люпин многолетний Вика яровая Люпин узколистный Бобы, подсолнечник Лен, конопля Сахарная свекла Морковь, брюква, турнепс

Люпин желтый

Соя

Редис

Могар

|

-9 ... |

-10 |

—1 |

...-2 |

-2 ... -4 |

|

-8 ... |

-9 |

-1 |

■■•>. |

-2 ... -4 |

|

-7 ... |

-8 |

-1 |

... -2 |

-2 ... -4 |

|

__j |

-8 |

-2 |

...-3 |

-2 ... -4 |

|

-7'.'.'. |

-8 |

-3 |

__3 __4 | |

|

Устойчивые | ||||

|

-6... |

__g |

-3 |

__з | |

|

-6 ... |

__у |

_з |

-2 ... -4 | |

|

-5... |

-6 |

-2 |

...-3 |

__з |

|

-5... |

-6 |

-2 |

...-3 |

_2 _3 |

|

-5 ... |

-7 |

-1 |

_2 |

-2 "... -4 |

|

-6 ... |

-7 |

-2 |

'.'.'. -3 |

_ |

|

-6 ... |

__7 |

— |

_ | |

|

Среднеустойчивые | ||||

|

_4 |

__5 |

-2 |

__з |

_ |

|

-3 ".'.. |

-4 |

—2 |

-2 ... -3 | |

|

—4 ... |

-5 |

_ |

_ | |

|

_з |

—1 |

... —2 |

_ |

219

Культура

Продолжение

Критическая температура начала повреждения и частичной гибели, °С

Всходы

Цветение

Созревание (молочная спелость)

|

Малоустойчивые | ||||

|

Кукуруза |

-2 ... -3 |

-1 ... -2 |

. |

-3 |

|

Просо, сорго, картофель |

-2 ... -3 |

-1 ...-2 |

__J |

-2 |

|

Неустойчивые | ||||

|

Огурцы, томаты |

0...-1 |

0...-1 |

0 ... - |

-1 |

|

Гречиха |

-1 ... -2 |

1 ----1 |

-1,5 ... |

__2 |

|

Хлопчатник |

-0,5 ... -1 |

-0,5 ... -1 |

-1 | |

|

Фасоль |

-1 ...-1,5 |

-0,5 ... -1 |

_2 | |

|

Бахчевые |

-0,5 ... -1 |

-0,5...-1 |

-0,5 ... |

, —1 |

|

Рис |

-0,5...-1 |

-0,5 |

_ |

Из данных таблицы 12.5 видно, что в начальный период роста растения наиболее устойчивы к заморозкам, за исключением двух последних групп. Слабые и даже сильные заморозки в этот период мало сказываются на урожае. Заморозки в период цветения наиболее опасны, так как заморозкоустойчивость генеративных органов растений меньше, чем вегетативных. В этот период гибель урожая у большинства растений наступает при температуре —1...—3 "С, т. е. при слабых заморозках.

Для плодовых и ягодных культур заморозки также наиболее опасны в период цветения и образования завязей (табл. 12.6).

12.6. Критические температуры для генеративных органов плодовых и ягодных культур

Культура

Генеративные органы

Критическая температура, °С

|

Виноград |

Распустившиеся почки Цветки Закрытые бутоны |

__1 п |

|

Яблоня, груша, вишня, |

и -4 | |

|

слива |

Цветки |

■ -2 |

|

Завязи |

___| | |

|

Черешня |

Бутоны и цветки |

-2 |

|

Завязи |

-1 | |

|

Абрикос, персик |

Закрытые бутоны |

-3 |

|

Цветки |

-2 | |

|

Завязи |

—1 | |

|

Малина, земляника |

Цветки и завязи |

__2 |

Степень заморозкоустойчивости цветков зависит еще и от погодных условий во время их раскрытия. Установлено, что если цветки растений раскрываются в прохладную погоду, то их критическая температура ниже, чем у распустившихся при высокой температуре. Например, цветки яблони, распустившиеся в прохладную погоду, гибнут при температуре воздуха —4 °С, а цветки плодовых и ягодных кустарников и косточковых культур — при —5...—6 °С.

220

Снижение урожая вследствие повреждения заморозками при прочих равных условиях (интенсивность, продолжительность и т. д.) бывает различным в зависимости от температуры воздуха до заморозка. Если температура была относительно высокой (для холодостойких культур, например, это более 10 °С), то отрицательные последствия будут больше, если низкой — меньше. Дело в том, что в данном случае сказывается закаливающее адаптационное действие пониженных температур. Закаливающее действие оказывает и амплитуда суточных колебаний температуры до заморозков: чем больше амплитуда, тем сильнее закаливание и меньше ущерб от заморозка.

В то же время, если до заморозка растение развивалось при избытке влаги, то повреждение и снижение урожая в любом случае будут больше.

Степень повреждения растений заморозками зависит и от вида вносимых удобрений. Азотные удобрения у большинства культур снижают устойчивость к заморозкам, а у бобовых —повышают. Обильное калийное питание повышает устойчивость гречихи и картофеля, но снижает ее у кукурузы и сои и т. д.

Прогноз заморозков. Для своевременной и успешной борьбы с заморозками необходимо их прогнозирование. Для прогноза ожидаемого заморозка используют различные методы.

Вторжение холодных волн воздуха, обусловливающее адвективные и адвективно-радиационные заморозки на большой территории, в настоящее время хорошо прогнозируется синоптиками с заблаговременностью от 1 до 3 сут. Однако в зависимости от местных условий, как отмечалось ранее, интенсивность заморозков по территории может быть различной и разница может достигать 3...5 °С и более. Поэтому синоптический прогноз можно уточнить по данным наблюдений в конкретном районе. Для этого разработан ряд методов, например метод Михалевского.

Для определения ожидаемой минимальной температуры воздуха и почвы Михалевский предложил формулы:

f-(t-t')C±A;

. . ,, (12.4) : (12.5)

где f— температура по смоченному термометру в 13 ч, °С; t — температура по сухому термометру в 13 ч, °С; С - коэффициент, зависящий от относительной влажности воздуха/

100 5,0

90 4,0

80 3,0

70 2,0

60 1,5

50 1,2

40 0,9

30 0,7

20 0,4

А — поправка на облачность, которую вводят после наблюдений в 19 ч: если небо ясное (0...3 балла), то А = — 2 °С, при средней облачности (4...7 баллов) А = 0, при облачности 8баллов А = 2 °С.

221

Если рассчитанная /min окажется ниже —2 °С, то заморозок будет; при /min от —2 до +2 "С заморозок вероятен; при /min выше 2 °С заморозок маловероятен.

На осушенных торфяно-болотных почвах северо-западных и западных областей России ожидаемые минимальные температуры воздуха /mjn B и почвы /min п можно рассчитывать по формулам, полученным :

U, = 0,8/ +0,09/- 14,1;

'mmn = 0,78/+ 0,11/- 18,3,

(12.6)

(12.7)

где /и/— температура и относительная влажность воздуха в 13 ч или в любой срок между полуднем и заходом Солнца.

Наиболее просто ожидаемую ночную температуру воздуха на высоте 2 м можно рассчитать по графику (рис. 12.9). При этом используют наблюдения за температурой воздуха в 13 и 21 ч. На горизонтальной оси откладывают разность температур днем и вечером, а на вертикальной — вечернюю температуру. Точка пересечения укажет вероятность заморозка.

20 40 60

|

14 |

iVae | ||||||||||

|

12 и |

лор |

-^ | |||||||||

|

3° |

[роз |

гтПе |

ц |

^- |

-^ | ||||||

|

* 10 50 а 2. 8 о 5: 6 s |

ерп |

гн | |||||||||

|

■^"^ |

j |

--- |

^^ | ||||||||

|

^" |

ЭР0 |

--^ | |||||||||

|

1С*' | |||||||||||

|

■"" |

3 |

^~ | |||||||||

|

^-' |

^^ |

пПО | |||||||||

|

а 1 4 1 2 |

Зй* |

во |

м | ||||||||

|

■^^^ | |||||||||||

|

^^ |

30 |

1Л0Р | |||||||||

|

6V° | |||||||||||

Разность температур воздуха, измеренных в 13 и 21ч,'С

Рис. 12.9. График прогноза вероятности заморозков методом Броунова

222

Имеются и другие способы предсказания заморозков, например методы , , которые основаны на более полном учете физических причин возникновения заморозков. Они дают более точные результаты, но значительно сложнее в расчетах и предусматривают учет большего числа исходных данных.

Так как современные методы предсказания заморозков не обеспечивают 100%-ю оправдываемость, в практике их дополняют методом непрерывного наблюдения за погодой. В период возможного наступления заморозков организуют ежечасные наблюдения за состоянием атмосферы и метеорологическими условиями. В первую очередь наблюдают за облачностью, параметрами ветра, температурой и влажностью воздуха.

Методы защиты сельскохозяйственных культур от заморозков. При защите растений от заморозков необходимо воздействовать на тепловой режим приземного слоя воздуха путем снижения излучения тепла почвой и растениями, повышения теплопроводности почвы, перемешивания и подогрева приземного слоя воздуха и т. д. Обычно повышение температуры на 1...2 °С выше критической значительно снижает действие заморозков, а повышение на 3...4°С почти полностью защищает растения от их действия.

Наиболее старый и распространенный метод защиты сельскохозяйственных культур от заморозков — дымление. Повышение температуры подстилающей поверхности и приземного слоя воздуха под дымовой завесой обусловлено комплексом факторов: обогревом воздуха при горении дымообразующих веществ, конденсацией водяного пара в воздухе с выделением тепла, уменьшением эффективного излучения. В то же время дымовая завеса в утренние часы, закрывая растения от прямых солнечных лучей, способствует более медленному и равномерному оттаиванию тканей растений, если они подмерзли, и уменьшению степени повреждения.

Дымовая завеса образуется вследствие температурной инверсии в приземном слое атмосферы. При безветрии в ясную ночь нижний слой воздуха сильно выхолаживается и разность температур у поверхности почвы и на высоте 8м может достигать 8...11 °С. Дым, охлаждаясь в нижнем слое воздуха, быстро теряет подъемную силу, и внутри слоя инверсии начинает растекаться в горизонтальном направлении.

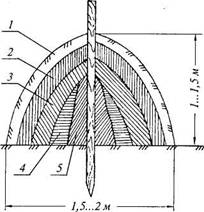

Одним из способов дымления является окуривание растений при помощи дымовых куч (рис. 12.10), сжигая которые, защищают от заморозков огородные культуры, плодовые растения во время их цветения, виноградники и т. д. В производственных условиях в большинстве случаев удается повысить температуру под пеленой дыма примерно на 1...2 °С.

223

Рис. 12.10. Дымовая куча:

1 — земля; 2— бурьян и ботва; 3 — навоз, солома, листва; 4 - щепки и дрова; 5 - солома и стружки

Следует отметить, что способы дымления могут давать эффект только на ровном месте, при отсутствии подтока холодного воздуха со стороны, при слабом ветре (1...2 м/с).

Для образования дымоту-манной завесы иногда используют красный фосфор, который при сжигании дает густую пелену дыма, а также применяют хлористый аммоний, мазут и другие вещества. В последние годы для создания таких завес стали широко применять специальные дымовые шашки.

Зажигание дымовых смесей можно начинать при температуре воздуха на 1...1,5°С выше критической температуры защищаемой культуры. Дымление необходимо продолжать еще 1...1,5ч после восхода Солнца.

Открытый обогрев предполагает использование различного типа грелок для нагревания слоя воздуха среди растений при заморозках радиационного типа в безветренную погоду.

В качестве топлива чаще используют нефть, но есть и парафиновые грелки, и грелки на твердом топливе.

При использовании такого метода возможно повышение температуры воздуха в приземном слое на 1...4 °С.

Определенный интерес представляет комбинированное использование открытого обогрева с ветровыми машинами, способствующими более равномерному распределению тепла, излучаемого грелками.

Существенный недостаток этого метода — загрязнение атмосферного воздуха. Кроме того, продукты неполного сгорания оседают на растениях и ухудшают их фотосинтетическую деятельность. Для укрытия растений применяют различные светопрозрач-ные материалы (пленку, стеклянные колпаки), тканые и нетканые материалы, специальные пены. По своим теплозащитным свойствам жидкая пена аналогична свежевыпавшему снегу. В отдельных случаях низкорослые растения просто присыпают землей или торфом.

Продувание посевов и насаждений с помощью снятых с самолетов двигателей, отработавших свой полетный ресурс, или с помощью вертолета, зависающего на небольшой высоте над плодовым садом, способствует перемешиванию более холодного

224

приземного воздуха с верхним, более теплым, что разрушает температурную инверсию. Проведенные эксперименты показали эффективность этого способа.

Орошение при заморозках повышает температуру точки росы, способствует увеличению теплопроводности почвы и притоку тепла из более глубоких слоев к поверхности, что может повысить температуру в холодные ночи на 2 "С.

Дождевание с помощью установок различных конструкций — наиболее эффективный способ защиты растений от заморозков. Различают два типа дождевания: предзаморозковое (за несколько часов до заморозка) и противозаморозковое (непосредственно в период отрицательных температур).

Предзаморозковое дождевание защищает в основном низкорослые культуры при заморозках до —2 °С и ветре 1,5...2 м/с, а при штиле — до —4 °С. Эффективность этого способа основана, так же как и при орошении, на увеличении теплопроводности почвы и повышении температуры точки росы.

Противозаморозковое дождевание дает возможность защищать растение даже от сильных заморозков (до —8 °С). Действие его основано на том, что при дождевании в период отрицательных температур сравнительно теплая вода, охлаждаясь, выделяет много тепла. Еще больше тепла выделяется при превращении воды в лед. И кроме того, ледяная корочка, образующаяся на растении, уменьшает его радиационное охлаждение — излучающей поверхностью будет ледяной «панцирь».

Перспективно использование регуляторов роста и развития, тормозящих развитие плодовых почек, задерживая тем самым цветение (это особенно ценно для раноцветущих культур). При этом было установлено, что некоторые регуляторы вообще способствуют существенному повышению устойчивости цветков к заморозкам.

Положительные результаты дают опыты , и др. (1991) по использованию гидрореагирующих веществ (из класса гидридов кальция). Вещества наносят на поверхность почвы, при взаимодействии их с водяным паром выделяется тепло. Скорость реакции гидролиза невелика, а время выделения тепла составляет несколько часов, что соизмеримо с продолжительностью радиационных и адвективно-радиацион-ных заморозков. При расходе вещества 200 г/м2 температура повышалась на 3 "С.

ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА

Успешность возделывания сельскохозяйственных культур определяется агрометеорологическими и агроклиматическими условиями не только вегетационного периода, но и условиями, складывающимися в период перезимовки.

225

В зимний период на территории России наблюдаются различные опасные явления для озимых, многолетних трав и древесных культур. Достигая в том или ином районе значительной интенсивности, они повреждают или даже губят растения.

Агроклиматическое изучение зимнего периода дает представление о том, какие опасные явления наблюдаются в данном районе, каковы их частота и интенсивность. Эти сведения используют при решении вопросов рационального размещения культур по территории, при разработке способов защиты растений от этих явлений, а также для животноводства как при стойловом, так и (особенно) отгонном содержании.

Степень повреждения зимующих культур опасными явлениями, и прежде всего низкими температурами, бывает различной в разные годы и в разные периоды зимы одного года. Это объясняется состоянием растений и их зимостойкостью, сильно изменяющейся в течение зимы и от года к году. Поэтому, прежде чем разбирать сами опасные явления, необходимо рассмотреть физические и биологические основы зимостойкости растений.

12.6. ЗИМОСТОЙКОСТЬ РАСТЕНИЙ

Зимостойкость растений — биологическое свойство зимующих растений противостоять комплексу неблагоприятных условий погоды в холодное время. (1940) подчеркивает, что зимостойкость — мобильное, непостоянное и не всегда характерное даже для одного и того же растения свойство. Оно обусловлено направленностью физиологических и биохимических процессов, возникающих у растений в холодный период года. Зимостойкость как качество развивается у растений в результате процесса закаливания в конце осени.

Согласно теории , закаливание растений проходит в две фазы. Наилучшие условия для первой фазы закаливания создаются в солнечные ясные дни, при среднесуточной температуре воздуха 6...0 °С и большой суточной амплитуде температуры (днем 10...15 "С, ночью 1...2 °С). Первая фаза длится 12сут. При таких условиях растения растут слабо (не хватает тепла), а фотосинтез протекает нормально. Накапливаются сахара в тканях, и особенно в точках роста, узлах кущения, выполняющие функцию защитных веществ. Хорошо развитые раскустившиеся растения озимых способны накопить 20...30 % Сахаров (от сухой массы растений) в узлах кущения и до 17 % в листьях. После окончания первой фазы закаливания растения озимых безболезненно выдерживают понижение температуры почвы на глубине узла кущения до —12 "С (в период активного роста им опасна температура ниже —8 °С).

Вторая фаза закаливания растений успешно проходит при

226

I

среднесуточной температуре воздуха —2...—5 "С, сухой погоде и при некотором иссушении почвы. Она возможна и при отсутствии света, когда на полях установится снежный покров.

В течение второй фазы закаливания зимостойкость растений повышается за счет обезвоживания тканей, перехода свободной воды в связанную и увеличения концентрации клеточного сока. Крахмал в клетках растений частично превращается в сахара, запасы которых увеличиваются. Продолжительность второй фазы, по мнению Туманова, может быть небольшой — 3...5 сут. (1957) считает, что вторая фаза закаливания растений при температуре —3 °С длится 8сут. Наибольшее количество Сахаров в растениях отмечают в период второй фазы закаливания.

После прохождения полного закаливания значительно повышается зимостойкость культур и, в частности, морозостойкость. Под морозостойкостью понимают способность растений противостоять низким отрицательным температурам в зимний период. Так, критическая температура озимой пшеницы среднезимо-стойких сортов понижается до —18 "С, а высокозимостойких — до —20 "С и ниже. Критическая температура вымерзания ржи составляет —22...—24 °С и ниже, озимого ячменя и двуукосного клевера —13...—16 "С, люцерны —17...—19 "С. Кроны многих древесных культур могут переносить морозы до —45...—50 "С, за исключением лимона, который не переносит температуры воздуха ниже —8 °С.

Устойчивость растений к морозам изменяется под влиянием различных условий погоды, при этом в начале зимы морозостойкость сельскохозяйственных культур бывает сравнительно невысокой, к середине зимы увеличивается до максимальных значений, а к весне уменьшается.

Зимостойкость озимых культур зависит также от влажности почвы в осенний период вегетации. Так, озимые культуры приобретают большую морозостойкость, если влажность почвы в период закаливания составляет 50...70 % полной влагоемкости. Избыточное же увлажнение (более 80 % полной влагоемкости) отрицательно влияет на закаливание озимых.

Таким образом, осенние условия имеют большое значение для формирования зимостойкости. А так как погодные условия осенью из года в год обычно меняются, то из года в год довольно существенно меняется и зимостойкость одних и тех же сортов сельскохозяйственных культур (табл. 12.7). Зимостойкость плодовых деревьев зависит еще и от таких факторов, как количество урожая, время созревания плодов, время опадения листьев, осенние заморозки. Например, поврежденные ранними осенними заморозками листья не могут в полной мере накопить защитные питательные вещества, поэтому растения не могут развить достаточную зимостойкость и повреждаются даже слабыми морозами.

227

12.7. Температуры почвы (на глубине 3 см), повреждающие озимую пшеницу при различных условиях закаливания, °С

Территория

Условия закаливания

хорошие

средние

|

-18. |

..-20 |

-16. |

..-18 |

-14. |

..-16 |

|

-20. |

..-22 |

-18. |

..-20 |

-16. |

..-18 |

|

-22. |

..-25 |

-20. |

..-23 |

-18. |

..-21 |

Северный Кавказ, северо-запад европейской части России Центрально-Черноземная зона, центральные и северные области Нечерноземной зоны Поволжье, юг Урала, Западная Сибирь

12.7. ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Вымерзание — наиболее распространенная причина повреждения и гибели зимующих культур на больших площадях. Оно происходит в результате понижения температуры воздуха или почвы ниже критической для растений в течение 2...3 сут. Клетки растений гибнут в результате обезвоживания протоплазмы и деформации протопластов клеток от механического давления льда, образовавшегося вне клеток. Вымерзание растений внешне характеризуется побурением и отмиранием тканей.

Агрометеорологические условия, при которых вымерзают сельскохозяйственные культуры, чаще всего (40...60 % лет) создаются в первой половине зимы, до образования снежного покрова, достаточного для защиты растений от мороза на большей части лесостепной и степной зон. Во второй половине зимы вымерзание растений возможно в районах с неустойчивым снежным покровом или частыми глубокими оттепелями.

Вымерзают озимые культуры наиболее часто на возвышенных участках полей, а также на западных и южных склонах, где высота снежного покрова меньше, а почва промерзает глубже.

Для плодовых культур особенно опасно повреждение низкими температурами корневой системы, так как это может привести к гибели всего дерева. Морозоустойчивость корней плодовых культур значительно меньше, чем кроны. Корневая система переносит понижение температуры до —8...—15 "С. При повреждении корневой системы у плодовых деревьев ослабляется рост, формируются мелкие листья, частично засыхают и опадают завязи, урожай в течение нескольких лет может быть низким.

В суровую бесснежную зиму 1968/69 г., когда температура на глубине залегания корней понижалась до —16...—17 °С и длительное время держалась в этих пределах, на европейской части России, по данным , погибло более 30 % садов.

Степень повреждения корней плодовых деревьев в период зимовки зависит также от типа почв и их гранулометрического

228

состава. На легких супесчаных почвах корни плодовых деревьев промерзают сильнее, чем на более тяжелых и богатых органическими веществами.

Основной способ защиты озимых и многолетних трав — снегозадержание, которое позволяет не только увеличить высоту снежного покрова, но и достичь более равномерного распределения его на полях. Большое значение имеет и агротехника: более глубокая заделка семян, сев по чистым парам и лучшим предшественникам (лучше влагообеспеченность осенью), а также сроки сева озимых и последнего укоса трав. Так, озимые, ушедшие в зиму в фазе кущения и имеющие 4...5 побегов, обладают большей зимостойкостью, чем растения в фазе всходов или 3-го листа, или переросшие.

Для защиты плодовых деревьев от вымерзания необходимо закладывать сады в наименее морозоопасных местах, а для защиты корневой системы проводить снегозадержание или мульчирование приствольных кругов торфом, перепревшей соломой, навозом.

Например, в садах Мичуринской аграрной академии в течение ряда лет для снегозадержания и утепления почвы в зоне корней слаборослых деревьев в междурядьях сада высевают горчицу. Наблюдения за температурой верхнего слоя почвы, содержащейся в разных агротехнических условиях, показали, что температура почвы, покрытой горчицей, в среднем на 3 °С выше, чем в почве, содержащейся под черным паром. В зиму 1968/69 г. разница в температуре достигала 3,5...4 °С, а в морозные дни января она доходила до 10°С.

Выпревание растений происходит в результате длительного (более 30 сут) пребывания растений под высоким (более 30 см) снежным покровом при слабом промерзании почвы и ее температуре на глубине узла кущения растений, близкой к 0 °С. При таких условиях растения быстро расходуют запасы питательных веществ на дыхание, истощаются и подвергаются грибным заболеваниям, от которых погибают.

(1940) выделяет три качественно различные фазы в ходе выпревания растений: углеводное истощение, голодание и распад органических веществ, гибель растений при развитии грибных заболеваний.

Для первой фазы выпревания характерно углеводное истощение зимующих растений. При температуре под снегом, близкой к 0 °С, растения сохраняют заметную энергию дыхания и слабый рост. Ежедневные, даже слабые (при небольшой отрицательной температуре), расходы Сахаров на дыхание в течение продолжительного периода пребывания растений под мощным снежным покровом суммируются и приводят к истощению растений. Пополнение запасов Сахаров в темноте под снежным покровом невозможно из-за отсутствия фотосинтеза.

229

Гибель растений наступает не сразу по израсходовании осенних запасов Сахаров, а значительно позднее, так как растения способны в некоторой степени пополнять эти запасы за счет превращения крахмала в сахара. Но при этом растение голодает (происходит расход белков и распад тканей растений), т. е. наступает вторая фаза выпревания озимых. Растения начинают расходовать белки, когда у них остается всего 2...4 % Сахаров. Это бывает обычно в конце зимы и в период снеготаяния. Расход белков опасен для жизни растений еще и потому, что выделяющееся при этом тепло создает благоприятные условия для развития микроорганизмов и роста мицелия различных грибов. Последние, быстро и мощно развиваясь на голодающих растениях, резко ускоряют расход белков и приводят к гибели сначала листьев, касающихся почвы, затем оснований побегов, а в дальнейшем узлов кущения озимых и корневой шейки многолетних трав.

Период развития снежной плесени на растениях, повреждения и гибель от нее растений - завершающая, третья фаза выпревания озимых. При благоприятных условиях для развития мицелия грибов (температура под снегом около О °С и выше и влажность воздуха около 90 %) гибель растений наступает в течение нескольких дней.

Выпревание растений наблюдается в основном в Нечерноземной зоне европейской части России (до 30...50 % лет).

Для защиты растений от выпревания снежный покров уплотняют прикатыванием, что способствует снижению температуры почвы под снегом. Зачернение поверхности снежного покрова весной ускоряет начало снеготаяния, приводит к уплотнению и более раннему сходу снежного покрова, что также уменьшает гибель посевов от выпревания.

Ледяная корка — слой льда, образовавшийся при оттепелях от таяния снега или при выпадении жидких осадков и их последующем замерзании. Она бывает притертой (смерзшейся с землей) и подвешенной (в снежном покрове).

Наиболее опасна для растений притертая ледяная корка. Степень повреждения растений зависит от ее толщины, составляющей в среднем около 20 мм (может достигать 100 мм и более), и продолжительности залегания.

Озимые и травы гибнут под притертой к почве коркой вследствие нарушения газообмена (недостатка кислорода и избытка углекислого газа). За одни сутки в тканях растений под ледяной коркой содержание углекислого газа возрастает от 2 до 20 %, а кислорода уменьшается с 20 до 8 %.

Иногда притертая ледяная корка наносит и чисто механическое повреждение растениям: происходит разрыв корешков, вмерзших в лед.

Ледяная корка в виде прослойки в снежном покрове для ози-

230 .,

мых и трав, как правило, не опасна. Лишь в отдельных случаях солнечные лучи проникают сквозь такую ледяную корку и под ней, как под линзой, вызывают ожоги листьев.

Ледяная корка на территории нашей страны образуется часто, особенно она распространена на северо-западе и в центральных районах европейской части России — 5 лет и более из 10.

Наиболее эффективными мерами защиты посевов от притертой ледяной корки являются осушение полей, снегозадержание, отвод талых вод, зачернение поверхности корки для ускорения ее таяния.

Выпирание растений озимых культур и многолетних трав происходит вследствие неоднократного оттаивания и замерзания верхнего слоя почвы. При замерзании воды в порах почвы ледяные кристаллы распирают почву, в результате чего она выпучивается и поднимает вместе с собой растения. Когда почва оттаивает, она постепенно оседает, а часть растений остается в вытянутом состоянии над почвой. При неоднократном повторении процессов замерзания и оттаивания обнажаются узлы кущения озимых и корневые шейки многолетних трав. Наблюдались случаи выпирания растений на высоту до 12 см. В дальнейшем такие растения чаще вымерзают, а весной высушиваются и погибают. Выпиранию растений способствует также образование притертой ледяной корки.

В результате выпирания сильнее повреждаются растения на переувлажненных, поздно вспаханных тяжелых, бесструктурных почвах, особенно в тех случаях, когда между обработкой почвы и севом озимых проходит не более 10...20 сут. Выпиранию на таких почвах подвержены растения со слаборазвитой корневой системой. Хорошо раскустившиеся озимые, имеющие большое число горизонтально расположенных в почве корней, подвергаются выпиранию значительно реже. Корневая система их поднимается и опускается одновременно с выпучиванием и оседанием верхнего слоя почвы.

Наиболее часто выпирание растений наблюдается в районах избыточного увлажнения на тяжелых суглинистых почвах при неустойчивой зиме, т. е. на северо-западе и западе Нечерноземной зоны.

Основные мероприятия по борьбе с выпиранием: своевременная обработка почвы под посев озимых; посев в уже уплотнившуюся почву; более глубокая заделка семян; осушение полей; иногда снегозадержание на полях с растениями, у которых узлы кущения обнажились.

Вымокание растений вызывается застоем воды на полях. Основная причина гибели растений при затоплении — нарушение процессов дыхания и фотосинтеза.

Степень повреждения растений зависит от высоты их затопления, продолжительности периода затопления и температуры

231

воды. Так, прорастающие семена погибают на 18...20-е сутки, а развитые всходы могут выдерживать частичное затопление до двух месяцев. При повышении температуры воды, например, от 0 до 7 °С число погибших растений увеличивается в 2 раза. При этом весеннее затопление растений при прочих равных условиях более опасно, чем осеннее, так как они ослабляются и истощаются в течение зимы.

Основные территории, где отмечается это явление (в 20...30 % лет), — северо-западные, западные и центральные районы европейской части России.

Хорошо развитые и зимостойкие посевы (с большими запасами Сахаров) вымокают меньше. Поэтому высокий уровень агротехники и отвод с полей талых вод являются основными мероприятиями по борьбе с вымоканием посевов.

Выдувание озимых культур происходит при пыльных бурях в степных районах страны, когда снежный покров невысокий или отсутствует, а почва сухая и поэтому слабо сцементирована. Сильные ветры (более 10 м/с) уносят частицы верхнего слоя почвы, оголяя узлы кущения и корневую систему. При скорости ветра 15...25 м/с переносимые частицы почвы наносят растениям и механические повреждения: разрывают листья, ломают побеги, разрушают оголенные узлы кущения. Слабораскустившиеся растения вообще полностью выдуваются из почвы и быстро засыхают.

Для предотвращения выдувания растений необходимо применять все приемы агротехники, направленные на увеличение влажности почвы, снежного покрова и снижение скорости ветра: лесополосы, кулисы, безотвальная вспашка и т. д. Кроме того, необходимы более глубокая заделка семян, сев в уже уплотнившуюся почву, послепосевное прикатывние почвы.

Зимняя засуха (высыхание растений) бывает во второй половине зимы или ранней весной при отсутствии снежного покрова. В солнечную погоду температура воздуха днем поднимается до 0 °С и выше. При этом надземные части растений прогреваются, что приводит к усилению транспирации, а вода из мерзлой почвы не поступает. В результате обезвоживания листьев повышается концентрация клеточного сока, сильное пересыхание тканей приводит к коагуляции белков в клетках, происходит сначала высыхание надземных органов, а затем узлов кущения и корневых шеек, и растение погибает. Особенно страдают от недостатка влаги при таких условиях слаборазвитые озимые. Это явление чаще наблюдается в районах с неустойчивым снежным покровом, т. е. на юге степной зоны.

От зимней засухи могут пострадать также плодовые и ягодные культуры. Причем обводненность растений снижается неравномерно: наибольшие потери влаги наблюдаются у однолетних веток, отсюда и большая повреждаемость их зимней засухой по сравнению с двух-трехлетними.

232

Зимнему высушиванию также способствуют сильные ветры и низкая относительная влажность воздуха.

Меры борьбы с этим явлением — снегозадержание, побелка стволов и скелетных ветвей.

Во второй половине зимы при ясной погоде в течение суток наблюдаются значительные колебания температуры тканей коры и древесины. Кора на южной стороне деревьев нагревается солнечными лучами до положительных температур, а ночью при низких температурах замерзает, вследствие чего отмирают отдельные участки коры. Такие повреждения называют солнечными ожогами, или морозобоинами. Весной на поврежденных местах коры образуются трещины. От солнечных ожогов страдают практически все породы плодовых деревьев во всех районах их возделывания.

Для предохранения плодовых культур от солнечных ожогов стволы обвязывают различными материалами или белят известковыми, меловыми составами или водоэмульсионными красками.

Гололед — слой гладкого прозрачного или мутного льда, образующегося на земной поверхности, деревьях и других наземных предметах вследствие намерзания переохлажденных капель дождя или тумана при их соприкосновении с земной поверхностью или наземными предметами, охлажденными ниже 0 °С (рис. 12.11). Чаще всего гололед наблюдается осенью или ранней весной при температуре воздуха от 0 до —5 "С.

При интенсивном и длительном гололедообразовании на предметах накапливается много льда, под тяжестью которого ломаются ветви плодовых деревьев и кустарников. Под слоем гололеда гибнут озимые и плодово-ягодные культуры. На отгонных пастбищах, например, он преграждает доступ животных к траве.

Необходимо отметить, что повреждения и гибель растений зимой обусловлены, как правило, одновременным действием нескольких опасных явлений, например выпревани-ем и последующим вымоканием, выпиранием и затем выдуванием или высушиванием и т. д. Большое значение для поддержания ослабленных неблагоприятной перезимовкой растений имеют весенняя подкормка их минеральными удобрениями и боронование посевов.

Рис. 12.11. Отложение гололеда на ветвях

233