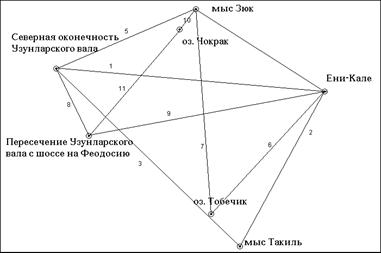

Сопоставление координатных сеток характеризует искажение картой Мухина масштаба в целом, но не позволяет судить о пропорциональности воспроизведения расстояний на местности при малых дальностях 0-50 км. Для исследования этого вопроса было выбрано семь точек из 63, однозначно идентифицируемых на карте Мухина: пересечение Узунларского вала с шоссе Керчь-Феодосия, обрыв на северной оконечности Узунларского вала, мыс на озере Чокрак, тригонометрический знак на мысе Зюк, крепость Ени-Кале, вершина мыса на озере Тобечик, тригонометрический знак на мысе Такиль. Эти точки распределены по границе рассматриваемой территории, и линии, их соединяющие, пересекают полуостров во всех направлениях, причем длина их лежит в пределах от 4 до 40 км. Для указанных семи точек была построена таблица расстояний, содержащая 21 элемент, 11 из которых являются независимыми (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Схема расположения контрольных точек для оценки точности

карты Мухина

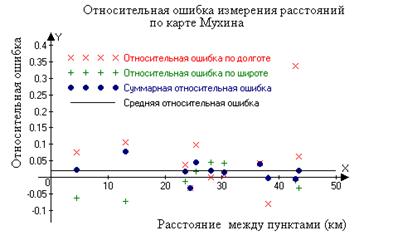

Далее были сопоставлены результаты определения отмеченных 11 расстояний при помощи GPS и по карте Мухина. Полученные данные, а также величины составляющих расстояний вдоль меридиана и параллели и величины абсолютных и относительных ошибок представлены в табл. 4.4. На рис. 4.6 показан

Рис. 4.6. Величина относительных ошибок карты Мухина на малых расстояниях

Рис. 4.6. Величина относительных ошибок карты Мухина на малых расстояниях

Т а б л и ц а 4.4

Данные о расстояниях между контрольными точками и ошибках карты

|

Номер отрезка на рис. 3.7 |

Расстояние L по GPS |

Расстояние Lм по Мухину |

Расстояние Х по GPS по широте |

Расстояние Хм по Мухину по широте |

Расстояние Y по GPS по долготе |

Расстояние Yм по Мухину по долготе |

Абсолютная ошибка по широте dX=X-Xм |

Абсолютная ошибка по дол-готе dY=Y-Yм |

Общая абсолютная ошибка dL=L-Lм |

Относительная ошибка по широте dX/Х |

Относительная ошибка по долготе dY/Y |

Общая относительная ошибка dL/L |

|

м | ||||||||||||

|

10 |

4460 |

4360 |

2640 |

2810 |

3600 |

3330 |

-170 |

270 |

110 |

-0,063 |

0,075 |

0,024 |

|

8 |

13120 |

12110 |

5080 |

5450 |

12100 |

10820 |

-370 |

1290 |

1010 |

-0,073 |

0,106 |

0,077 |

|

11 |

23480 |

23050 |

14610 |

14800 |

18380 |

17670 |

-190 |

710 |

430 |

-0,013 |

0,039 |

0,018 |

|

5 |

24420 |

25210 |

22340 |

23060 |

9880 |

10180 |

-730 |

-310 |

-790 |

-0,033 |

-0,031 |

-0,032 |

|

4 |

25370 |

24210 |

20250 |

19910 |

15280 |

13770 |

340 |

1510 |

1170 |

0,017 |

0,099 |

0,046 |

|

6 |

28040 |

27500 |

18270 |

17440 |

21280 |

21260 |

820 |

20 |

550 |

0,045 |

0,001 |

0,020 |

|

2 |

30380 |

29910 |

13750 |

13170 |

27090 |

26850 |

580 |

240 |

480 |

0,042 |

0,009 |

0,016 |

|

7 |

36620 |

35110 |

1990 |

2470 |

36560 |

35030 |

-480 |

1530 |

1500 |

-0,242 |

0,042 |

0,041 |

|

9 |

38100 |

38210 |

37510 |

37520 |

6700 |

7230 |

-10 |

-530 |

-110 |

0,000 |

-0,080 |

-0,003 |

|

1 |

42930 |

43120 |

42590 |

42970 |

5410 |

3590 |

-380 |

1820 |

-190 |

-0,009 |

0,337 |

-0,004 |

|

3 |

43450 |

42600 |

28840 |

29810 |

32500 |

30440 |

-960 |

2060 |

850 |

-0,033 |

0,063 |

0,020 |

|

Средние относительные ошибки |

-0,033 |

0,060 |

0,020 |

.

разброс относительных ошибок измерений расстояния и средняя относительная ошибка. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: для малых расстояний 4-40 км карта Мухина по долготе дает в среднем меньшее значение, а для измерений по широте – большее. Хотя усредненная величина относительной ошибки невелика (около 2 %), разброс ошибок измере-ния расстояний показывает, что для отдельного измерения относительная ошибка может достигать величины 10%, причем при измерениях вдоль меридиана карта Мухина в большинстве случаев дает значение больше, а вдоль параллели меньше истинного. Таким образом, при использовании данной карты необходимо проверять результаты измерения по ней при помощи современных карт либо GPS, а при невозможности это сделать - учитывать вероятность значительной ошибки. Для корректного использования данной карты в ГИС необходимо разбивать ее на отдельные участки и осуществлять привязку каждого из участков отдельно. Размеры участков следует выбирать сообразно с величинами ошибок, которые имеют место в различных частях карты. Поскольку относительная ошибка связана как с локальными искажениями масштаба, так и с ошибкой граничных точек, по которым производится привязка участка, можно ожидать, что с уменьшением размеров привязываемого участка будет уменьшаться и относительная ошибка. Если считать, что оба эти фактора (локальные искажения и ошибка крайних точек) одинаково влияют на относительную ошибку, можно ожидать, что для данной карты при выборе участка размером 20х20 км средняя относительная ошибка уменьшится до 1%. То есть для получения точности около 100 м на местности необходимо ограничить размер участка, требующего независимой отдельной привязки до

10-20 км.

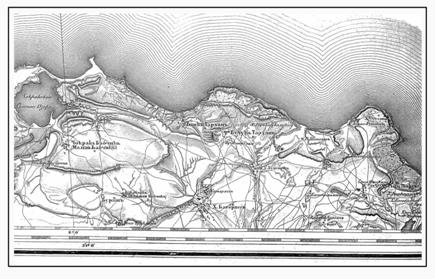

Третья карта, про оценки точности для которой мы упомянем, - трехверстовая карта ВТД гг. Во второй половине XIX в. были созданы трехверстовые карты для большей территории Европейской части России. Это был один из главных результатов работы ВТД на протяжении нескольких десятилетий. Карты Крыма входят в альбом карт Таврической губернии. Территория полуострова отображена на 15 листах с размером рамки 60х45 см (рис. 4.7). Карта черно-белая, на нее нанесена сетка координат с шагом 20 минут с поминутной разбивкой по периметру рамки. Отсчет долготы ведется от Пулково и от Парижа. Рельеф местности изображен штриховкой по методу Лемана (подробное описание этого метода см. [ 1909]). Карта отражает состояние местности по рекогносцировке 1865 г. и состояние железных дорог на 1876 г.

Рис. 4.7. Фрагмент трехверстовой карты Крыма с участком побережья

Азовского моря западнее г. Керчи

Для оценки точности были использованы те же семь контрольных точек, что и для карты Мухина. Проведенные оценки дают усредненную величину относительной ошибки измерения расстояний менее 0,2 %, величины ошибок отдельных измерений до 4%. Ошибка длины дуги градуса по градусной сетке карты менее 0,5%.

Подводя итоги данной главы, отметим следующее. Использование предложенных методик проведения GPS-картирования археологических памятников позволило за короткое время (хотя работы охватывали четыре сезона, время полевых работ не превышало трех календарных месяцев) получить большой фактический материал, без которого невозможно создание информационной базы и карт археологических памятников. Проведенные оценки точности выполненных работ показали, что GPS-съемка с использованием одночастотных фазовых приемников может быть использована для составления планов масштаба до 1:3000 при существенно меньших трудозатратах, чем съемка обычными геодезическими приборами.

Выполненные оценки точности некоторых карт XIX в. показывают необходимость при работе с ними учитывать ошибки, величина которых выходит за пределы погрешностей, связанных с масштабом карты.

4.5. Прямая и обратная задача ГИС-комплексирования при исследовании древнего размежевания земель на Керченском полуострове

Приведем небольшой пример использования геоинформационной системе при выполнении работ по поиску следов древнего размежевания земель в районе древнего города Китей (юго-западное побережье Керченского полуострова) [Смекалова Т. Н., Масленников А. А., Смекалов С. Л. и др., 2004].

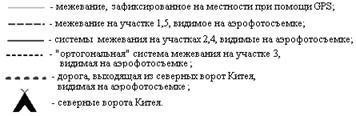

Данная работа ставила своей целью выявление, картирование и всестороннее изучение всех элементов системы организации сельской территории Европейского Боспора. Обозначенную проблему предполагалось решать с помощью комплекса естественно-научных и археологических методов. В распоряжении авторов имелись аэрофотоснимки указанной территории, которые были сканированы с высоким разрешением и введены в геоинформационную систему. Для координатной привязки фотоснимков использовались крупномасштабные топографические карты и результаты GPS-измерений координат характерных точек местности. По протяженным линейным структурам (следам межевых валиков), видимым на фотоснимках при большом увеличении, средствами геоинформационной системы была построена карта предполагаемых земельных наделов, причем все объекты имели точную координатную привязку. Было предварительно выделено пять систем (типов) «размежевания» (рис. 4.8).

Первая – условно «перпендикулярная берегу». Она идет от кургана Джург-Оба в северо-восточном направлении примерно на расстояние 2 км, где заканчивается современной распашкой. На севере и западе система также ограничена современной распашкой. Южная, а правильнее сказать, граница системы, идущая с юго-запада на северо-восток, «стыкуется» со второй и четвертой системами «размежевания». Расстояние между отдельными валиками составляет 25-30 м. Многие валики заметны на расстояние до 300 м в длину.

Рис. 4.8. Схема «размежевания» земель в районе Китея:

Вторая система может быть условно названа «параллельной берегу». Она начинается от берега моря, приблизительно в километре восточнее Китея и простирается к востоку на 1,5 км вдоль берега и на 1 км вглубь полуострова до границ системы 1. Расстояния между валиками также равно 25-30 м.

Третья система как бы наложилась на восточную часть системы 2, что указывает, быть может, на разное время их существования. Её структура чётко выражена и состоит из двух больших прямоугольников и прямоугольного треугольника, имевших внутри прямоугольную разбивку на более мелкие участки. Ширина «мелких» участков больше, чем расстояние между валиками двух первых систем, и составляет около 60 м, длина «мелких» участков – около 200 м. Возможно, они были разбиты и на более короткие участки около 100 м длиной.

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет система 4, ближайшая по отношению к Китею. Она представлена системой из четырех (или пяти) длинных валиков, идущих перпендикулярно морю на расстоянии около 230 м друг от друга, пространство между которыми разделено на крупные и более мелкие участки множеством параллельных морю валиков. Не исключено, что перед нами система прямоугольных клеров, возможно, начальное деление хоры городка Китея.

Интересным представляется вопрос о соотношении времени возникновения системы 4 и некрополя Китея. Некрополь нарушает целостность системы, на нем валики обрываются. Такая ситуация может говорить о более раннем происхождении всей данной «системы размежевания».

Пятая выделенная нами система прослеживается на расстоянии около километра вдоль берега моря, западнее городища Китей. Она представлена небольшими валиками, идущими перпендикулярно берегу от берегового обрыва до выхода на поле с современной распашкой. Прослеживаемая длина валиков 50-100 м. Расстояние между валиками меньше, чем в системах 1-3, и составляет в среднем 18 м.

Наличие следов этих систем отмечалось на местности археологами, проводящими исследования в данном районе, однако лишь использование ГИС позволило провести анализ территории целиком и систематизацию систем размежевания. Таким образом, мы имеем пример решения прямой задачи геоинформационного комплексирования. Объединение результатов аэрофотосъемки, топографического материала и GPS-измерений позволило получить новый результат – подготовить электронную археологическую карту предполагаемого древнего размежевания земель.

Для того чтобы сделать выводы об исторической природе наблюдаемых следов размежевания, необходимо провести работы на местности. В состав таких работ может входить:

1) GPS-картирование наблюдаемых на местности структур и сопоставление их координат с координатами структур, отмечаемых на аэрофотосъемках;

2) геофизическое обследование территории в местах, где в рельефе на поверхности не выражены следы, видимые на аэрофотоснимках (следы могли быть уничтожены распашкой за время, прошедшее после проведения съемки, либо на фотографиях отражены различия в цвете растительного покрова в определенное время года);

3) проведение археологических разрезов и почвоведческих исследований на ряде объектов из пяти выделенных систем для выяснения времени их возникновения.

Такая работа была начата, и на рис. 4.8 показаны следы межевых валиков на местности, зафиксированные при помощи GPS. Таким образом, здесь мы имеем пример обратной задачи ГИС-комплексирования. На основании анализа имеющихся данных при помощи ГИС сделаны выводы о том, какие новые исследования необходимо провести на местности для дополнения информационной картины.

5. Описание информационной системы

по археологическим памятникам

5.1. Общая структура системы

Единая информационная система по недвижимым памятникам культуры создана на основе объединения рассмотренной в главе 2 базы данных с ГИС, картографическими данными и дополнительными внешними источниками информации.

При разработке данной системы за основу были приняты следующие положения:

– система предназначена для решения как задач административного управления памятниками археологии, так и исследовательских задач;

– ключевым понятием, вокруг которого производится построение системы, является "археологический памятник";

– система не должна претендовать на отражение всех возможных связей в социальной системе, связанной с археологией;

– логическая структура должна быть понятна для непрограммистов, требования к аппаратным средствам должны быть не слишком высокими, а используемые программы, в целом, общераспространенными;

– система должна использовать открытые форматы данных, отдельные ее блоки с содержащимися в них данными должны предоставлять возможность их независимого использования.

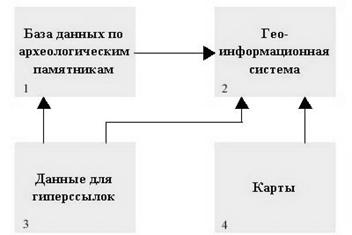

Общая схема информационной системы представлена на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Общая схема информационной системы

Функционально система состоит из четырех блоков.

Блок 1 – БД по археологическим памятникам. Реализована в среде Access и включает описание памятника, находок на памятнике, литературы, организаций, документов и физических лиц.

Блок 2 – геоинформационная система. Реализована в среде MapInfo и опирается на БД блока 1. Предназначена для пространственной визуализации и анализа информации, содержащейся в базе данных, с использованием топографических основ, имеющихся в блоке карт.

Блок 3 – данные для гиперссылок. Содержит более подробную информацию по отдельным памятникам, чем непосредственно заложенная в БД. Элементы этого блока могут быть как локализованными на компьютере пользователя, так и удаленными ресурсами. Доступ к данным может осуществляться и через ГИС, и через БД.

Блок 4 – карты. Набор картографического материала по рассматриваемой территории. Выступает в качестве топографической основы для ГИС.

Блоки 1, 3 и 4 могут использоваться независимо друг от друга при решении отдельных исследовательских или административных задач.

5.2. Работа с системой

Для работы с системой на компьютере должно быть установлено следующее программное обеспечение: Internet Explorer, Access, MapInfo, программа просмотра графических файлов форматов. jpg. tif и. gif. При отсутствии MapInfo не работает ГИС-блок системы. В качестве интерфейса системы используется стандартный браузер Internet Explorer. Вход в систему осуществляется через файл index. htm, расположенный в родительской папке системы. При открытии этого файла на экране появится изображение, представленное на рис. 5.1, и пользователь получает возможность выбрать, к какому из блоков системы обратиться. Выбор блока осуществляется при помощи мыши.

5.2.1. Блок "База данных по археологическим памятникам"

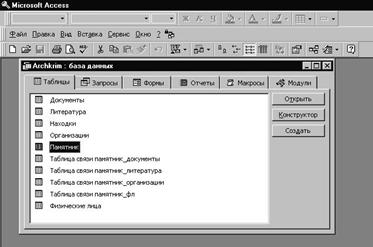

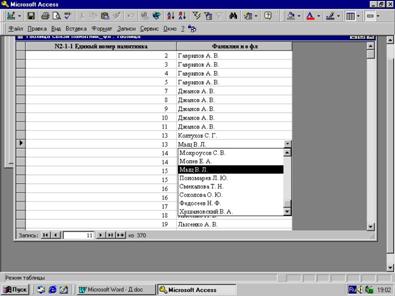

После выбора данного блока происходит запрос на открытие программы Access, после его подтверждения загружается файл базы данных Archkrim. mdb и на экране появляется изображение, приведенное на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Окно Access после открытия базы данных

В этом окне представлены информационные таблицы, содержащиеся в базе данных. Таблицы "Документы", "Литература", "Находки", "Организации", "Памятник" и "Физические лица" являются основными и содержат фактическую информацию. Остальные – вспомогательные – служат для установления связей.

Работа с основными таблицами. Работа с основными таблицами (ввод, редактирование, чтение записей) может происходить либо в режиме "Таблица", когда открывается множество строк таблицы, либо в режиме "Форма", когда открывается только одна строка таблицы.

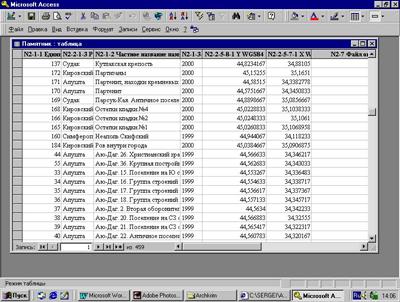

Для работы в режиме "Таблицы" следует дважды щелкнуть мышью по названию соответствующей таблицы в окне рис. 5.2. После этого она откроется (например, мы выбрали таблицу "Памятник", рис. 5.3).

Рис. 5.3. Таблица "Памятник" в режиме "Таблицы"

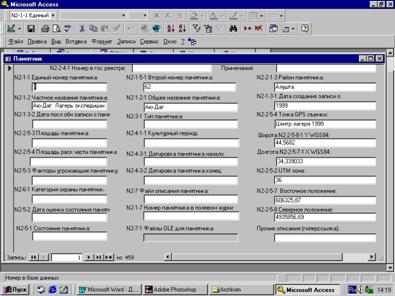

Для работы с таблицами в режиме "Форма" следует щелкнуть мышью по заголовку "Формы" (см. рис. 5.2). После этого откроется окно с перечнем форм, соответствующим основным таблицам. Выбором формы по названию мы открываем одну строку соответствующей ей таблицы в виде "Формы" (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Отдельная запись из таблицы "Памятник" в режиме "Форма"

Отметим особенности структуры основных таблиц и смыслового содержания отдельных столбцов в таблицах.

Таблица "Памятник". Памятником мы называем любой недвижимый объект на местности, связанный с археологией, либо чем-либо примечательный. Памятник связывается с характерной точкой, описание и координаты которой определяются по GPS и приводятся в полях "N2-2-5-4 Точка GPS-съемки", "N2-2-5-2 UTM зона", "N2-2-5-7 Восточное положение", "N2-2-5-8 Северное положение", "N X WGS84", "N Y WGS84". Координаты приводятся для WGS84 в градусах и в метрах (UTM).

Для названий памятников в таблице отведены два поля:

"N2-1-2 Частное название памятника" и "N2-1-2-1 Общее название памятника". Второе поле описывает "родительский" объект, к которому относится данный памятник.

Цифровые обозначения, входящие в названия столбцов (например "2-1-1" в названии столбца "N2-2-1 Единый номер памятника"), соответствуют номерам, используемым для описания аналогичных полей в европейском стандарте CIDOC для описания недвижимых памятников культуры.

Для идентификации объектов применены четыре поля идентификационных номеров. Поля "N2-1-1 Единый номер памятника" и "N2-1-5-1 Второй номер памятника" предназначены для описания памятника в базе данных. Поле "N2-1-1 Единый номер памятника" – уникальный номер памятника в БД. Поле "N2-1-5-1 Второй номер памятника" предназначено для идентификации дочерних памятников в пределах основного комплекса. Оно имеет нулевое значение для главного памятника комплекса (главной точки) и значение, равное значению поля "N2-1-1 Единый номер памятника" главной точки для остальных объектов памятника, то есть все дочерние памятники одного комплекса имеют одинаковое значение поля "N2-1-5-1 Второй номер памятника". Подобная нумерация позволяет использовать один и тот же набор полей (столбцов) для описания как главного комплекса, так и его составляющих, причем глубина иерархии может быть неограниченной. Поле "N2-1-7 Номер памятника в полевом журнале" предназначено для рабочей нумерации при проведении исследований. Поле "N2-2-4-1 Номер в гос. реестре" заполняется для памятников, состоящих на государственном учете.

Для организации гиперссылок используются два поля:"N2-7 Файл описания памятника" и "Прочие описания (гиперссылка)". Они имеют одинаковое содержание, и их наличие связано с особенностями используемых программ. Одно предназначено для организации ссылок непосредственно из Access, второе для использования в ГИС MapInfo. В этих полях содержится ссылка на более подробные описания отдельных памятников.

Поле "N2-7-1 Файлы OLE для памятника" по смысловой нагрузке близко к полям "N2-7 Файл описания памятника" и "Прочие описания (гиперссылка)". Используется в тех случаях, когда дополнительная информация по памятникам не слишком велика и может быть включена непосредственно в файл базы данных.

Поле "MAPINFO_ID" - служебное поле, автоматически создаваемое программой MapInfo при обращении к базе данных.

Большинство полей описания имеют текстовый тип и не ограничены на данный момент какими-либо словарями, хотя, возможно, такое ограничение будет иметь место в будущем для отдельных признаков.

Таблица "Находки". Для нумерации объектов данной категории также используются четыре поля. Поля "Номер находки" и "Второй номер находки" предназначены для нумерации в базе данных. Первый номер является уникальным и обязательным, второй служит для отнесения находки к тому или иному комплексу (например, клад в целом и отдельная монета). Поле "N2_1_1 Единый номер памятника" описывает принадлежность находки археологическому памятнику. Четвертое нумерационное поле "Номер в каталоге" является текстовым полем и предназначено для внесения номера в форме, принятой в организации, хранящей находку.

Таблица "Организации". Для нумерации организаций используются два поля. Значение номера в поле "Номер организации" является уникальным, поле "Второй номер организации" предназначено для выделения структурных подразделений в рамках организации, аналогично тому, как это делается для "Памятника" и "Находок".

Таблица "Физические лица". Для идентификации физического лица используется поле "Фамилия и о фл". Ввод данных в это поле следует проводить в формате "", т. е. разделять инициалы пробелом. Кроме этого имеются отдельные поля для фамилии, имени и отчества. Данная избыточность, с нашей точки зрения, упрощает манипуляцию данными при составлении списков.

Кроме отмеченных полей в большинстве таблиц имеется поле типа счетчик, имя которого оканчивается на "_ID". Содержимое данного поля автоматически генерируется программой Access. Данное поле имеет характер резервного идентификатора и в настоящий момент в информационной системе не используется.

Содержимое остальных полей таблиц понятно из их названий. Полный перечень полей приведен в приложении 1.

Работа с вспомогательными таблицами. Один памятник может быть связан с многими организациями, физическими лицами, описываться во многих литературных источниках, аналогично одно физическое лицо может выполнять работы на многих памятниках, а в одной книге может быть собрана информация по большому количеству объектов.

Вспомогательные таблицы предназначены для выбора информации, относящейся к конкретному памятнику, из остальных основных таблиц (для таблицы "находки" такой выбор осуществляется без вспомогательной таблицы, так как находка может соотноситься только с одним памятником).

Каждая вспомогательная таблица имеет два поля. Одно содержит номер памятника, другое - соответствующий идентификатор из таблиц "Физические лица", "Организации", "Литература" или " Документы".

Работа с вспомогательными таблицами осуществляется в режиме "Таблица". Для внесения новой записи в таблицу связи необходимо наличие соответствующих записей в связываемых таблицах. Если мы вводим несуществующий единый номер памятника, или фамилию и. о. физического лица, отсутствующего в таблице "Физические лица", выдается сообщение об ошибке. Во избежание ошибок ввод можно осуществлять путем выбора из раскрывающегося списка (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Выбор значения связующего идентификатора в таблице связи

"Памятник_физические лица" из списка

Как уже упоминалось, данная информационная система не предназначена для учета всех возможных связей в социальной системе, связанной с археологией, поэтому не построены таблицы связи между прочими основными таблицами, например "Литература_Физические лица", или "Документы_Находки". Построение таких таблиц возможно при необходимости, на основе имеющейся в базе данных информации.

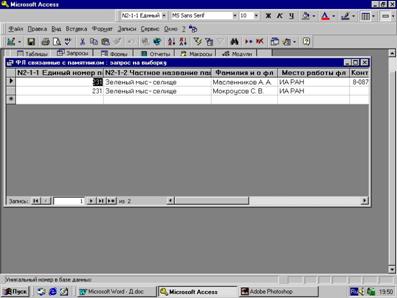

Работа с запросами. Для организации выбора данных, относящихся к определенному памятнику, в системе предусмотрена организация ряда запросов, перейти к которым можно щелкнув мышью по полю "Запросы" на рис. 5 2.

По запросу "Основные памятники" открывается таблица с перечнем памятников, имеющих нулевое значение в поле "N2-1-5-1 Второй номер памятника", т. е. памятников "родительского" уровня.

При включении остальных запросов необходимо знать номер памятника, по которому ищется информация. В ответ на запрос выдается таблица с краткой информацией, например таблица с номером, названием памятника, фамилиями, местом работы и контактными данными по исследователям (рис. 5.6). Для получения более полной информации по соответствующим фамилиям надо обратиться к основной таблице по физическим лицам.

Рис. 5.6. Результат запроса по исследователям памятника номером 231

Для пользователей, владеющих навыками работы в среде

Access, не составит труда организовать более сложные запросы в соответствии со своими научными и практическими задачами.

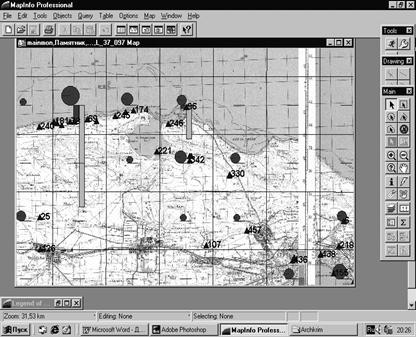

5.2.2. Блок "Геоинформационная система"

Для отображения пространственного распределения данных, имеющихся в сформированной БД, мы использовали геоинформационную систему MapInfo v. 7.0, MapInfo Corporation. Это одна из наиболее распространенных как в мире, так и в России настольных геоинформационных систем. Программа позволяет непосредственно отображать информацию, содержащуюся в таблицах БД Access, а также формировать SQL-запросы к БД.

После выбора данного блока происходит запрос на открытие программы MapInfo, после его подтверждения загружается файл рабочего пространства геоинформационной системы Main. wor, определяющий конфигурацию слоев карты. Создаются слои на основе данных из файла базы данных Archkrim. mdb и топооснов из блока "Карты", и на экране появляется изображение, подобное представленному на рис. 5.7. В качестве основных информацион-

Рис. 5.7. Представление данных при помощи геоинформационной системы

ных слоев для ГИС были выбраны следующие:

1) слой топографической основы масштаба 1:100000;

2) слой топографической основы масштаба 1:25000;

3) слой всех точек GPS съемки;

4) слой памятников "родительского уровня";

5) слой плотности известных археологических памятников;

6) слой коэффициента обследованности территории;

7) слой коэффициента величины зоны археологических памятников;

8) слой коэффициент зоны раскопок археологических памятников;

9) слои старых карт для территории (в зависимости от наличия).

Кроме этого могут создаваться слои специальных карт и планов (геофизических карт, планов отдельных комплексов и раскопов).

ГИС дает возможность осуществлять разноплановую визуализацию информации, представленной в базе данных. В частности, на рис. 5.7 отражены "Основные" памятники района с номерами, круговые диаграммы, показывающие общее количество памятников по квадратам карты, столбчатые диаграммы, показывающие соотношение общей и раскопанной площади памятников (данные условные).

Щелчком мыши по условному знаку памятника можно открыть таблицу с информацией по памятнику из блока "Базы данных…", либо соответствующую гиперссылку из блока "Данные для гиперссылок".

Формирование тех или иных слоев ГИС может проходить непосредственно в сеансе работы. Отметим, что в случае открытия слоев на основании запросов, создаваемых в рамках самой ГИС, не во всех случаях поддерживается автоматическое обновление данных при изменении содержимого основной базы данных Archcrim. mdb.

5.2.3. Блок "Данные для гиперссылок"

После выбора данного блока происходит открытие файла list. htm со списком памятников, для которых имеются отдельные описания в каталоге «описания». При выборе файла он открывается.

5.2.4. Блок "Карты"

После выбора данного блока происходит запрос на открытие файла "Карты/index. htm", содержащего список представленных в информационной системе карт и их описание. После выбора карты открывается файл "Таблицы карты", из которой выбирается интересующий район. Часть карт записана в формате. tif, для просмотра которого необходимо наличие на компьютере графической программы, поддерживающей данный тип файлов. Большинство карт записаны в форматах. jpg или. gif и могут просматриваться при помощи Internet Explorer.

Заключение

В данной работе рассмотрены методики применения новых информационных технологий для решения задач охраны и изучения недвижимых памятников культуры. Накопленный опыт может быть применен как центральными, так и региональными организациями, а также широким кругом исследователей.

Методика обследования археологических памятников при помощи GPS показала свою эффективность на практике, позволив за короткое время создать карты отдельных археологических памятников и археологические карты районов.

Сопоставление при помощи ГИС-технологий старых картографических материалов с современными и результатами полевых GPS-измерений позволяет выявлять участки территории, на которых могут быть обнаружены неизвестные до настоящего времени археологические объекты. Методика анализа археологической изученности территории средствами ГИС позволяет объективно обосновать необходимость проведения поисковых, раскопочных, реставрационных и других видов работ на том или ином участке.

Представленная информационная система используется авторами при изучении археологических памятников Крыма.

Авторы надеются, что данная работа будет способствовать внедрению ГИС и GPS в повседневную практику историко-культурных исследований, поможет повысить их достоверность и научную глубину.

П р и л о ж е н и е 1

Атрибуты, используемые в таблицах базы данных

|

Номер таблицы |

Название сущности (таблицы) |

Номер столбца |

Название атрибута (столбца) |

|

1 |

Памятник |

1.1 |

N2-1-1 Единый номер памятника |

|

1.2 |

N2-2-5-3 Площадь памятника | ||

|

1.3 |

N2-2-5-4 Площадь раск части памятника | ||

|

1.4 |

N2-5-3 Факторы угрожающие памятнику | ||

|

1.5 |

N2-7-1 Файлы OLE для памятника | ||

|

1.6 |

N2-1-2-1 Общее название памятника | ||

|

1.7 |

N2-1-2 Частное название памятника | ||

|

1.8 |

N2-1-3-1 Дата создания записи о памятнике | ||

|

1.9 |

N2-1-3-2 Дата посл обн записи о памятнике | ||

|

1.10 |

N2-1-5-1 Второй номер памятника | ||

|

1.11 |

N2-2-1-3 Район памятника | ||

|

1.12 |

N2-2-5-4 Точка GPS съемки | ||

|

1.13 |

N2-2-5-7 Восточное положение | ||

|

1.14 |

N2-2-5-8 Северное положение | ||

|

1.15 |

N2-3-1 Тип памятника | ||

|

1.16 |

N2-4-1-1 Культурный период | ||

|

1.17 |

N2-5-1 Состояние памятника | ||

|

1.18 |

N2-5-2 Дата оценки состояния памятника | ||

|

1.19 |

N2-2-5-2 UTM зона | ||

|

1.20 |

N Y WGS84 | ||

|

1.21 |

N X WGS84 | ||

|

1.22 |

N2-6-1 Категория охраны памятника | ||

|

1.23 |

N2-4-3-1 Датировка памятника начало | ||

|

1.24 |

N2-4-3-2 Датировка памятника конец | ||

|

1.25 |

N2-7 Файл описания памятника | ||

|

1.26 |

N2-1-7 Номер памятника в полевом журнале | ||

|

1.27 |

Прочие описания (гиперссылка) | ||

|

1.28 |

Примечание | ||

|

1.29 |

MAPINFO_ID | ||

|

2 |

Документ |

2.1 |

Кем издан документ |

|

2.2 |

Номер документа в базе данных | ||

|

2.3 |

Дата документа | ||

|

2.4 |

Тип документа | ||

|

2.5 |

Место хранения документа | ||

|

2.6 |

Название документа | ||

|

2.7 |

Описание документа | ||

|

2.7 |

Doc_ID | ||

|

3 |

Литература |

3.1 |

Описание лит источника |

|

3.2 |

Название лит источника | ||

|

3.3 |

Фамилии И О авторов лит источника | ||

|

3.4 |

Год издания лит источника | ||

|

3.5 |

Издательство лит источника | ||

|

3.6 |

Номер лит источника | ||

|

3.7 |

Book_ID | ||

|

3.8 |

Текст | ||

|

4 |

Находки |

4.1 |

Номер находки |

|

4.2 |

Второй номер находки | ||

|

4.3 |

N2_1_1 Единый номер памятника | ||

|

4.4 |

Дата записи о находке | ||

|

4.5 |

Место хранения находки | ||

|

4.6 |

Дата включения в коллекцию | ||

|

4.7 |

Датировка находки | ||

|

4.8 |

Тип находки | ||

|

4.9 |

Описание находки | ||

|

4.10 |

Номер в каталоге | ||

|

4.11 |

Find_ID | ||

|

5 |

Организации |

5.1 |

Номер организации |

|

5.2 |

Краткое название организации | ||

|

5.3 |

Название организации | ||

|

5.4 |

Дата последнего изменения сведений об организации | ||

|

5.5 |

Второй номер организации | ||

|

5.6 |

Телефон организации | ||

|

5.7 |

Адрес организации | ||

|

5.8 |

E_mail организации | ||

|

5.9 |

Описание организации | ||

|

5.10 |

Статус организации | ||

|

5.11 |

Фамилия и о руководителя организации | ||

|

5.12 |

Org_ID | ||

|

6 |

Физические лица |

6.1 |

Фамилия и о фл |

|

6.2 |

Описание фл | ||

|

6.3 |

Фам фл | ||

|

6.4 |

Имя фл | ||

|

6.5 |

Отчество фл | ||

|

6.6 |

Дата рождения фл | ||

|

6.7 |

Место работы фл | ||

|

6.8 |

Должность фл на дату записи | ||

|

6.9 |

Ученые звания фл | ||

|

6.10 |

Контактный адрес фл | ||

|

6.11 |

Контактные телефоны фл | ||

|

6.12 |

E-mail фл | ||

|

6.13 |

Pers_ID | ||

|

7 |

Таблица связи па-мятник-доку-менты |

7.1 |

N2-1-1 Единый номер памятника |

|

7.2 |

Номер документа в базе данных | ||

|

8 |

Таблица связи памятник-лите-ратура |

8.1 |

N2-1-1 Единый номер памятника |

|

8.2 |

Номер лит источника | ||

|

9 |

Таблица связи памятник-орга-низации |

9.1 |

N2-1-1 Единый номер памятника |

|

9.2 |

Номер организации | ||

|

10 |

Таблица связи памятник-физи-чесские лица |

10.1 |

N2-1-1 Единый номер памятника |

|

10.2 |

Фамилия и о фл |

П р и л о ж е н и е 2

Базы данных. Пояснения к терминологии

База данных – сами данные, определенным образом организованные, безотносительно к тому, где они записаны или хранятся: в компьютере, на бумаге, в виде наскальной живописи или в памяти человека. Для работы с БД на компьютерах существуют системы управления базами данных – программы, предназначенные для управления данными (Access, Oracle, Paradox и др.). Программы сами по себе никаких данных не содержат. Совокупность баз данных, программ и аппаратных средств, соединенных в едином комплексе, образуют банк данных.

БД на определенной стадии проектирования приобретает строение или модель. Это строение может иметь иерархический характер (иерархическая модель), когда связи идут по вертикали, или характер набора таблиц, между которыми существуют произвольные связи (реляционная модель и сетевая модель). Наиболее развитой, теоретически разработанной и распространенной является реляционная модель.

В реляционной модели каждый рассматриваемый объект реального мира называется сущностью. Если в рамках задачи сущность разбивается на более мелкие классы, например, археологический памятник на слои, то говорят, что это сущность супертипа, она образует класс предков, или родительский класс, по отношению к потомкам, или наследуемым классам (археологический памятник в целом – “предок”, слои – “потомки”).

Для описания сущности вводится таблица или несколько таблиц, описывающих сущность. Такая таблица называется отношением (relation), откуда и пошло название реляционные базы данных. Каждая строка в такой таблице характеризует отдельный экземпляр сущности и носит название кортеж. В отношении не может быть двух совершенно одинаковых кортежей (строк).

Столбцы в таблице, описывающие отдельные свойства сущности, называются атрибутами сущности. Множество допустимых значений одного атрибута называют доменом.

Один из атрибутов или сочетание атрибутов, которые принимают только неповторяющиеся значения, позволяют осуществлять связь данной таблицы с другими таблицами. Этот атрибут (или сочетание атрибутов) называется главным ключом или первичным ключом таблицы.

При построении базы данных сначала строится информационно-логическая (инфологическая) модель, т. е. схема, которая описывает смысловое содержание сущностей и предметной области вообще, связи между сущностями, происходящие в системе процессы. Такая модель не привязана к конкретной модели базы данных и программам. Создание инфологической модели – главный творческий элемент при построении баз данных известных типов.

Между сущностями могут быть три типа связей: один к одному (одному кортежу-строке в одной таблице соответствует только один кортеж в другой), один ко многим, многие ко многим.

На уровне инфологической модели любое из отношений может быть связано любыми типами связей с любым другим. Например, одна сущность "Физические лица", элементы сущности археологи Иванов и Петров, таблица-отношение "Физические_лица" содержит строку с данными Иванова и строку с данными Петрова; вторая сущность "Памятник", элементы сущности "Лавровое" и "Вишневое", таблица-отношение "Памятник" содержит строку с данными по археологическому памятнику "Лавровое" и строку с данными по археологическому памятнику "Вишневое". Иванов и Петров проводили раскопки в обоих местах, то есть между сущностями "Физические лица" и "Памятник" имеется связь многие ко многим (хотя могут быть и связи другого типа). В данном примере фамилия является первичным ключом в таблице "Физические лица", а название – первичным ключом в таблице "Памятник".

Одним из видов инфологических моделей является модель сущность-связь (ER-модель – entity-relation). Для такой модели стандартизирован процесс ее преобразования в реляционную модель базы данных. Когда инфологическая модель переходит в модель, связанную с конкретным типом организации данных (в нашем случае реляционным), говорят о даталогическом моделировании.

В реляционной модели между сущностями допускаются только отношения типа "один к одному" или "один ко многим". Поэтому при наличии в инфологической модели связи "многие ко многим" при ее преобразовании в реляционную модель вводится дополнительная таблица-отношение, про которую говорят, что она описывает сущность ассоциативного типа, то есть существует только из-за наличия такой множественной связи. Применительно к нашему примеру в такой таблице будет четыре строки:

Иванов - Лавровое

Иванов - Вишневое

Петров -Лавровое

Петров - Вишневое

Эта таблица ставит в соответствие одной записи в таблице "Физические лица" две записи в таблице "Памятники", то есть превращает отношение "многие ко многим" (два к двум) в отношения "один ко многим" (два отношения один к двум). В этой таблице фамилия и название памятника по отдельности могут повторяться и называются внешними ключами для данной таблицы.

Для реляционных БД разработана процедура их оптимизации, которая называется построением нормальных форм, или нормализацией базы данных. Суть этой процедуры в том, что таблицы могут содержать повторения данных, что затрудняет манипуляцию данными. Поэтому большие таблицы разбиваются на части с меньшим числом атрибутов. Это, с одной стороны, упрощает формальную работу с данными для машины, но, с другой, затрудняет восприятие структуры данных человеком. Существуют шесть нормальных форм для таблиц-отношений. Их называют 1НФ (НФ-нормальная форма), 2НФ, 3НФ, НФ Бойса-Кодда, 4НФ, 5НФ. 1НФ самая нижняя, 5НФ - высшая. Обычно при построении БД не используются формы выше 3 НФ.

Для того чтобы автоматизировать построение баз данных, существуют программы, называемые CASE-программами (Computed Aided Software Engineering). В них предусмотрены различные графические заготовки для разных типов сущностей, типов связей и процессов. Из этих заготовок строится инфологическая модель, вводятся названия атрибутов и связей, указываются их типы. Далее она переводится в реляционную либо иную даталогическую модель. CASE-программы позволяют автоматически проверить корректность модели в рамках предопределенных правил построения БД. CASE-программы позволяют также перевести инфологическую модель, построенную в графическом виде, в модель БД, написанную на языке SQL (Structured Query Language – структурированный язык запросов – стандартный язык манипуляции данными для баз данных) и в готовый файл БД для конкретной СУБД (в нашем случае инфологическая модель переводится в реляционную, а она – в файл БД в формате СУБД Access).

В настоящее время активно развивается объектно-ориентирован-ный подход к построению бах данных. Суть его в том, что усложняется описание объектов-сущностей. Наряду с атрибутами, описывающими статические свойства, вводятся методы, описывающие поведение объектов.

Библиографический список

1. И., Давудов карта Дагестана. М.: Наука, 19 с.

2. АДИТ 2001. Объединенный стандарт (рекомендации по созданию и внедрению единой этикетки) // Экспертный семинар "Стандарты описания объектов культурного наследия" (Горки Ленинские, 16 – 18 февраля 2001 г.). http://future. *****/part06/gorky.

3. Н. К вопросу о составлении легенд к археологической карте России. 1884.

4. Археограф. Археологическая информационная система "АРХЕОГРАФ". http://iimk. *****/rus/themes/archeograf/index. htm.

5. Археологическая карта. Археологическая карта России. Смоленская область. M.: ИА РАН, 1997.

6. Археологические карты Карелии. Муниципальное учреждение культуры Куркиёкский Краеведческий центр. http://www. kirjazh. *****.

7. А., , Эрлих и картинно-графическая база данных для описания археологических памятников SITE // Практика и теория археологических исследований. М.: ИА РАН, 2001. С. 259-275.

8. Васильев C. A. База данных Arcsites 3.5.1 для учета археологических памятников на территории Волго-Камского региона в ананьинскую эпоху. 2001. http://www. *****/sci_metods/computer_00.html.

9. А. Искусство древнего населения Волго-Камья в ананьинскую эпоху (истоки и формирование): Дисс. … степени канд. ист. наук. СПб.: ИА РАН, 2002.

10. Карта древних поселений на юге России. Для членов шестого археологического съезда в Одессе 15 августа 1884 года. Одесса, 1884.

11. В., Маричев использование приемоиндикатора NT-200 псевдодальномерной спутниковой навигационной системы "НАВСТАР". Новороссийск: НГМА, 19с.

12. И. Географические известия, служащие к объяснению прежнего состояния нынешней Таврической губернии, собранные из разных древних и средних времен писателей с тремя картами. СПб., 18с., 3 карт.

13. -К. Теоретическая археология. М.: Прогресс, 19с.

14. В., , Шаравин военных топографов русской армии в годы Первой мировой войны. М.: Ин-т политического и военного анализа, 19с.

15. ГОСТ . Организация данных в системах обработки данных. Термины и определения.

16. ГОСТ . Картография цифровая. Термины и определения.

17. ГОСТ 7.70-96. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик.

18. Д., Холюшкин классификация социологических и археологических понятий. Новосибирск: Наука, 19с.

19. В. Археологической наследие России: опыт анализа состояния памятников в 1966, 1997,1998 гг. // Мониторинг археологического наследия и земельный кадастр. М.: Ин-т наследия, 2000.

20. В. Формат геоинформационного описания для памятников археологии // Культура: политика модернизации. Псков-Москва, 2001. Вып. 2.

С. 75-83.

21. Материалы для археологической карты долины и берегов р. Оки // Тр. ХП Археологического съезда. 1905. Т.1.

22. И., , Аю-Даг-святая гора. Симферополь: Таврия, 1975.

23. А., Святец баз данных в исторических исследованиях: творчество без расчета на будущее // Тр. IV конф. Ассоциации "История и компьютер". M.,1997.

24. Дюбрюкс П. Описание развалин и следов древних городов и укреплений,…// Записки Одесского общества истории и древностей. 1858. Т.4. Ч.1. С. 4-84.

25. Н. Алгоритмы преобразования плоскости по заданным наборам точек // ГИС Objectland, материалы, предоставленные разработчиками, 2002, www. *****.

26. Жаров Г. Археологическая карта Чернигова. 2000, http://archeology. *****/MAP/mapg_1-ru. htm.

27. Закон 1978. Закон РСФСР от 15.12.78 "Oб охране и использовании памятников истории и культуры” (в ред. Указа Президиума ВС РФ от 18.01.85).

28. Закон 2002. Закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 01.01.01 года N 73-ФЗ. Принят Государственной Думой 24 мая 2002 г. Одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года.

29. Зондерван Г. Географическая карта, ее история, составление, воспроизведение. СПб., 1909.

30. Карта Таврической губернии. 1:840000. СПб.: Картографическое зав. А. Ильина.

31. Карта 1774. Полуостров Крым с пограничными землями. Карта .

32. Карта ВТД 1842. Топографическая карта полуострова Крыма, составлена в 1/210000 долю настоящей величины и гравирована при военно-топографическом депо со съемок тригонометрической ген. штаба подполк. Оберга, топографической ген. штаба полковника Бетева. MDCCCXLII. СПб.: ВТД, 1842.

33. Карта ВТД 1847. Генеральная карта полуострова Крым. 1:630000. Составлена и гравирована в военно-топографическом депо 1847. СПб.: ВТД, 1847.

34. Карта ВТД 1857. Топографическая карта полуострова Крыма. 1:42000. Подпись на листе карты: "Литог. в Воен. топогр. депо 1856 год. со съемки Полков. Бетева 1837 год". СПб.: ВТД, .

35. Карта ВТД 1876. Военно-топографическая карта Таврической губернии гг. 1:126000. Сборная карта на 34 листах. Крым Ряд XXXII листы 11,12.13.13.15, р. XXXIII л. 11, 12, 13,14,15, р. XXIV л.12, 13, 14 р. XXXV л. 12, 13. М.: Картографический отдел Корпуса военных топографов, 1920 (переиздание).

36. Карта ВТД 1890. Карта Таврической губернии. M 1:42000. Петроград: Военно-Топографический отдел, (переиздание).

37. Карта ВТД, сборный лист. Сборный лист сухопутных карт Крыма масштабов 1:42000 и 1:84000. М.: Картографический отдел корпуса военных топографов, 1932.

38. Карты 1989. Карты территории Украины Генштаба СССР, масштаб 1: 1989, www. *****.

39. И. Карта Южного Крыма, принадлежащая к Крымскому сборнику Петра Кеппена. Издана по распоряжению г-на Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, графа . СПб, 1836.

40. И. Крымский сборник. СПб.,1837.

41. С. Археологическая типология. Л., 19с.

42. Б., , Фельдман геодезия. М: Высшая школа, 2001. С.164-190.

43. Колтухов Крымской Скифии. Симферополь: Сонат, 1999.

44. Конвенция 1972. Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, собравшаяся в Париже с 17 октября по 21 ноября 1972 г.

45. Конвенция 1985. Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, Granada, 3.X.1985, Council of Europe Treaties ETS No. 121.

46. Конвенция 1992. Convention for the Protection of the Archaeological Heritage of Europe (revised), Valletta, 16.I.1992, Council of Europe Treaties ETS No. 143.

47. Корн Г., Справочник по математике. М: Наука, 1970. С. 392-397.

48. С. Географо-информационная система "Археологические памятники Кисловодской котловины", 2001, http://archaeology. / research/gis. htm.

49. С. База данных "Археологические памятники кисловодской котловины" // Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". M, 2002. № 30.

50. Т. Сельское хозяйство Боспора. М.: Наука, 1975.

51. Кузнецов С. Тенденции в мире систем управления базами данных. 2002, http://www. *****/docs/Databases/Theory/Dbms. html,.

52. А. Археологическая карта Ленинградской области. Западные районы. Л.: ЛВВИСУ, 1990. Ч.с.

53. А. Археологическая карта Ленинградской области. Восточные и северные районы. СПб.: СПбГУ, 1995. Ч.с.

54. В. Археологическое картирование: проблемы и опыт // Методические проблемы реконструкции в археологии и палеоэкологии. Новосибирск: Наука, 1989. С. 181-190.

55. Манганари Е. Карта части северного берега Черного моря от мыса Херсонеса до Тамани, описи Капитан- Манганари. Черноморское Гидрографическое депо, 1836.

56. А. Методика составления археологической карты. М.: Наркомпрос РСФСР, 1939.

57. Марков С. Принципы работы системы GPS и ее использование. Киев: НВЦ "Геоматика", , http://geomatica. /training/DataCapture/ GPS/chapter100.html.

58. А., , Смекалов результаты исследования на дальней хоре Европейского Боспора // Международная конференция по применению методов естественных наук в археологии. Санкт-Петербург, 1994. Ч.2. С. 169.

59. Месарович М., Общая теория систем: математические основы. М: Мир, 1978.

60. А. Археологические разведки // Известия ГАИМК. Л.: Гос. соц. экон. изд-во, 1934. Вып. с.

61. Л. Задачи и возможности археологической картографии // Советская археология. 1963. № 1. С. 19-43.

62. А. Военная топографическая карта полуострова Крыма. Составленная по новейшим астрономическим наблюдениям, исправленная и дополненная из лучших военных съемок свиты его Императорского Величества по квартирмейстерской части генерал-майором Мухиным 1816 года, по приказанию г-на генерал адъютанта Князя Волконского 2-го во время управления его оной частью. Гравировано и напечатано в Военно-топографическом депо при главном штабе Его Императорского Величества 1817-го года. СПб.: ВТД, 1817.

63. Л. Укрепления Таврики X-IV вв. Киев: Наукова думка, 19c.

64. Партенитская базилика // Известия императорской Археологической комиссии. СПб., 1909. Вып. 32. С. 96.

65. Б. Основы спутникового позиционирования. M.: Изд-во МГУ, 19с.

66. А. Системы спутниковой навигации. М.: Эко-Трендз, 20с.

67. А., , BASE-INFO. Автоматизированная информационная система по регламентации археологических раскопок и разведок на территории России // Практика и теория археологических исследований. М.: ИА РАН, 2001. C. 276-305.

68. Л., Масленников координаты археологических памятников Керченского полуострова // VI чтения памяти профессора . К 100-летию со дня рождения. М., 1999. С. 103-104.

69. Л. Измерения координат археологических памятников Керченского полуострова при помощи GPS // Боспорский феномен: греческая культура на периферии античного мира. СПб., 1999. С. 365-366.

70. Смекалов C.Л. GPS for archaeology. 2000, www. archmap. *****.

71. Л. Измерение координат археологических памятников Керченского полуострова при помощи GPS в 2000 г. // Боспорский феномен: колонизация региона, формирование полисов, образование государства. СПб., 2001. Ч.2. С. 249-253.

72. Л. Информационная система по археологическим памятникам региона // Материалы круглого стола "Геоинформационные технологии в археологических исследованиях". M.: ИА РАН, 2003 (a).

73. Л. Печатные картографические материалы по Крыму XVIII-XIX вв. в фондах РНБ и БАН и их применение в археологических исследованиях. Комментарий к изданию карт на CD // Проблемы истории, философии, культуры. Москва-Магнитогорск, 2003 (b). Вып. XIII. С. 343-357.

74. Крым на картах XVIII-XX столетий. СПб.: Дискус Медиа, 2004. Компакт-диск.

75. Н, , Масленников А. А., Мельников исследования памятников эллинистического времени в Восточном и Центральном Крыму в 1996 году // Археологические исследования в Крыму в 1996 году. Симферополь, 1997.

76. Н., , Куликов наблюдения о системах землевладения и землепользования античного Боспора.//Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Этнические процессы. –Керчь, 2004. С. 321-328.

77. А. Археологические разведки. СПб., 1908.

78. А. Разведки памятников материальной культуры. Л., 1927.

79. А., Декунец спутниковых навигационных систем GPS в локализации памятников археологии // Памятники Югры: вчера, сегодня, завтра. Томск, 2000. Вып. 1.

80. В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII - середина XIX в.). СПб.: Наука, 20с.

81. Я. Геоинформационные системы и технологии. М.: Финансы и статистика, 19с.

82. Черный Ф. Генеральная Карта Крыма, сочиненная по новейшим наблюдениям 1790 года.

83. Я. К характеристике понятия "археологический факт" // Проб-лемы реконструкции в археологии. Новосибирск: Наука, 1985. С. 5-16.

84. Ф. Карта, представляющая Крым и Степь Крымскую из новейших известий Сочиненная при акад. наук 1777.

85. А., , Плужников описание недвижимого памятника культуры: информационно-лингвистическое обеспечение. 2002, http://www. future. *****/part03/030100.htm.

86. Core Data Index 1995. Core Data Index to Historic Buildings and Monuments of the Architectural Heritage. Recommendation R (95) 3 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member states on co-ordinating documentation methods and systems related to historic buildings and monuments of the architectural heritage. Strasbourg: Council of Europe, 1995.

87. Core Data Standard 1995. Core Data Standard for Archaeological Sites and Monuments//Documenting the Cultural Heritage. Editors Robin Thornes John Bold. 1998 The J. Paul Getty Trust.

88. Dyggve E. Das Laphrion. Der Tempelbezirk von Kalydon. København, 19с.

89. Hurn J. Differential GPS Explaned. Trimble Navigation, USA, 1993.

90. Johnson I. Understanding MapInfo. A structured Guide. University of Sydney, Australia, 1996.

91. Magellan GPS 2000XL Sattelite Navigator. User Manual". Magellan System Corporation, USA, 1997.

92. Maryland 1997. GIS and Archaeology a demonstration, Maryland Historical Trust Department of Housing and Community Development. A progect Funded by National Endowment for Humanities, Grant Numbet PA. CD published 1997.

93. Maslennikov A. A., Smekalova T. N, Smekalov S. L. Studying of historical landscape in Easten Crimea // Annales Geophysicae (European Geophysical Society). 1996. Part 1, Supplemennt 1 to Volume 14. P. 171.

94. NADB. National Archeological Database. http: // www. rk. edu/ other/nps/nadb/.

95. Risbøl O., Risan T., Bjørnstad R., Fretheim S., Håkon B., Rygh E. Kultuminner og kuiltumiljø i Gråfjell Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Uedmark // Arkeologiske registreringen 2002, faze 4. Oslo: NINA-NIKU, 2002.

96. Sholl T., Zinko V. Archaeological Map of Nymphaion, (Crimea). Warsaw: Institute of Arhaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 1999.

97. Slot-Carlsen Jan. Opmåling GPS // Arkæologisk felthåndbog. Denmark: Det Arkæologiske Nævn, 1998. № E 42.1. P. 23-26.

98. Smekalova T., Smekalov S., Voss. O. Opsporing af arkæologiske anlæg ved hjælp af magnetisk kortlægning // Danske Museer, 2003. № 5. P. 4-9.

99. Taşlialan M. Yalvaç. Pisidia Antiocheia. Ankara, 1997.

О Г Л А В Л Е Н И Е

От авторов. 3

Введение. 4

1. Современное состояние геоинформационного обеспечения научной и административно-технической деятельности, связанной с археологи-ческими памятниками. Мировой и отечественный опыт. 5

1.1. Археологические карты и их подготовка. 5

1.2. Базы и банки данных. 10

1.3. Геоинформационные системы. 18

1.4. Системы спутниковой навигации. 23

2. Построение модели базы данных по археологическим памятникам.. 31

2.1. ГИС-комплексирование при создании информационной системы по археологическим памятникам 31

2.2. Системный анализ предметной области и связей между описы-ваемыми объектами 34

2.3. Построение информационно-логической модели базы данных. 34

2.4. Преобразование инфологической модели в реляционную модель базы данных 39

3. Методики выполнения отдельных видов работ, связанных с напол-нением информационной системы 41

3.1. Применение GPS при выполнении работ по картированию архео-логических памятников 41

3.1.1. Выбор GPS-приемника. 42

3.1.2. Выбор системы координат и проекции. 43

3.1.3. Подготовка картографического материала. 45

3.1.4. Обзорная съемка объектов, рассредоточенных по значитель-

ной территории. 45

3.1.5. Съемка отдельных комплексов и памятников. 46

3.1.6. Этапы обработки результатов измерений. 48

3.2. Использование детальной магнитной съемки для картирования археологических памятников 49

3.3. Использование картографических материалов различного време-

ни в геоинформационной системе и оценка их точности. 53

3.4. Количественная оценка относительной археологической изучен-ности территории 56

4. Апробация методики GPS-съемки недвижимых памятников куль-туры и методики использования картографического материала 59

4.1. Общее описание выполненых работ на местности. 59

4.2. Оценка точности проведенных измерений. 62

4.3. Подготовка картографического материала. 69

4.4. Оценка точности старых карт. 70

4.5. Прямая и обратная задача ГИС-комплексирования при исследова-нии древнего размежевания земель на Керченском полуострове 78

5. Описание информационной системы по археологическим памят-никам.. 81

5.1. Общая структура системы. 81

5.2. Работа с системой. 83

5.2.1. Блок "База данных по археологическим памятникам". 83

5.2.2. Блок "Геоинформационная система". 90

5.2.3. Блок "Данные для гиперссылок". 91

5.2.4. Блок "Карты". 92

Заключение. 92

П р и л о ж е н и е 1. Атрибуты, используемые в таблицах базы данных. 93

П р и л о ж е н и е 2. Базы данных. Пояснения к терминологии. 95

Библиографический список. 98

,

Геоинформационные технологии

в археологических исследованиях

Редактор и корректор

Подписано в печать 10.Формат 60х84/16. Бумага документная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5. Тираж100 экз. Заказ №15.

Балтийский государственный технический университет

Типография БГТУ

С.-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д.1

* Говоря «компьютеризованные», а не «компьютерные», мы подчеркиваем, что значительная часть информации, содержащейся в археологических базах данных, была накоплена до появления компьютеров.

** GPS - Global Positioning System.

*CIDOC - International Committee for Documentation of the International Council of Museums (ICOM ).

*АДИТ - Ассоциация по документации и информационным технологиям в музеях.

**ИА РАН - Институт археологии РАН.

*** ИИМК РАН - Институт истории материальной культуры РАН.

*Общим принципам работы GPS посвящено огромное количество публикаций. Данный обзор опирается, главным образом, на следующие работы: [, , 1999], [, , Михелев Д. Ш., и др., 2001], [ 2000], [, 1998], [Соловьев Ю. А., 2000], [Hurn J., 1993], [Magellan, 1997].

*WGS84 - геоцентрическая система координат, построенная на эллипсоиде GRS80, однако во многих изданиях по GPS-тематике прижилось словосочетание "геоид WGS84"

|

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:

1 2 3 4 |