Не пытаясь охватить в данной работе все известные геофизические методы, рассмотрим лишь возможности магниторазведки для локализации и картирования археологических объектов. Хотя данный метод и имеет свои ограничения в применении, в настоящее время его, по-видимому, следует считать наиболее скоростным по сравнению с другими геофизическими методами и в то же время достаточно универсальным, позволяющим выявлять многие классы археологических объектов.

Модуль вектора магнитного поля Земли увеличивается от экватора к каждому из полюсов примерно от 40000 до 70000 нТл (нанотесла). Объекты, расположенные вблизи поверхности Земли, обладают различными магнитными свойствами и влияют на формирование локального магнитного поля в каждой точке поверхности. Величина локального поля может отличаться от среднего значения поля в данной местности на величины от долей нТл до тысяч нТл. Современные приборы для измерения магнитного поля (магнитометры) позволяют определять его величину с точностью до сотых долей нТл за доли секунды. Карты изолиний локального магнитного поля на поверхности Земли позволяют делать выводы о наличии тех или иных подземных объектов или структур.

Первоначально магниторазведка применялась в геологии как один из методов поиска полезных ископаемых, однако ее применение для микромасштабной съемки позволяет не только выявлять геологические структуры, но и обнаруживать артефакты.

По магнитным картам можно определить прохождение линий водоснабжения, канализации и коммуникаций, наличие подземных сооружений, особенно содержащих металлические либо керамические части, и их остатков (фундаменты, стены, коллекторы), наличие полостей, которые после удаления грунта заполнялись сторонними материалами, следы очагов, кирпичной вымостки и многие другие объекты, отличающиеся по своим магнитным свойствам от окружающего грунта.

Магниторазведка является высокоскоростным методом построения карт подземных объектов. В зависимости от типов применяемой аппаратуры и рельефа местности при помощи одного магнитометра группа из 2-3 операторов может выполнить детальную съемку территории до 5000 кв. м в день с шагом съемки 0,5 м х

х 0,5 м. Детальная съемка обеспечивает высокую точность локализации объектов в плоскости (до десятков сантиметров).

В табл. 3.1 отображен ряд объектов, для поиска и идентификации которых целесообразно использовать магнитную съемку. Следует отметить, что на условия проведения работ и вероятность распознавания объектов существенно влияют такие дополнительные факторы, как наличие случайных мелких ферромагнитных объектов на современной поверхности Земли, близость крупных железосодержащих строительных конструкций, а также источников электромагнитных полей: линий электропередач, железнодорожных и трамвайных путей и т. п.

Т а б л и ц а 3.1

Возможности магниторазведки для поиска подповерхностных

объектов

|

Вид |

Глубина обнаружения, м |

Классификационные |

Вероятность распознавания |

|

Линии водопровода стальные. Теплотрассы стальные. Трубопроводы канализации железобетонные |

5 |

Величины аномалий от 100 до нескольких тысяч нТл. Аномалии знакопеременные вдоль линии трубопровода. Пространственный период аномалий вдоль трубопровода соответствует длине отдельных сегментов трубопровода. Линейная форма аномалий |

Высокая вероятность распознавания принадлежности объектов к данной группе |

|

Трубопроводы канализации пластиковые |

2 |

Величины аномалий до 30 нТл. Аномалии знакопостоянные вдоль линии трубопровода Линейная форма аномалий. Аномалию дает не сам объект, а траншея, в которой он находится |

Средняя |

|

Скрытые выходы шахт и колодцев на поверхность без металлических крышек |

1 |

Величины аномалий до 100 нТл. Аномалии не имеют отрицательной части. Округлая форма аномалий |

Высокая |

|

Подземные железобетонные сооружения размером 5-10м |

5 |

Величины аномалий от 100 до нескольких тысяч нТл, аномалии имеют положительные и отрицательные части, форма связана с формой и размерами объекта |

Высокая |

|

Сети кабельные под током |

3 |

Величины аномалий от 100 до нескольких тысяч нТл. Аномалии знакопеременные вдоль линии кабеля, имеют характерый вид "биениий". Линейная форма аномалий |

Высокая |

|

Сети кабельные обесточенные |

2 |

Величины аномалий до 30 нТл. Аномалии знакопос-тоянные вдоль линии объекта Линейная форма аномалий. Аномалию дает не сам объект, а траншея, в которой он находится |

Средняя |

|

Подземные фундаменты бетонные армированные |

5 |

Величины аномалий от 100 до нескольких тысяч нТл. Аномалии имеют положительные и отрицательные части, форма связана с формой объекта |

Высокая |

|

Фундаменты бетонные неармированные |

1 |

Величины аномалий |

Средняя |

|

Фундаменты кирпичные |

5 |

Величины аномалий |

Высокая |

|

Фундаменты бутовые из вулканических пород |

3 |

Величины аномалий |

Средняя |

|

Фундаменты и остатки стен из осадочных пород |

Величины аномалий |

Высокая | |

|

Одиночные стальные объекты и их скопления массой: |

Аномалии имеют величину от 100 до нескольких тысяч нТл. Аномалия от одиночного объекта имеет дипольный характер. Ориентация аномалии зависит от соотношения остаточной и индуцированной намагниченности. Пространственные размеры связаны с массой объекта и глубиной залегания. Для набора ферромагнитных тел, сосредоточенных в одном месте, форма аномалии может быть очень сложной |

Высокая | |

|

до 1 кг |

1 | ||

|

до 10 кг |

3 | ||

|

до 100 кг |

5 | ||

|

более 100 кг |

10 | ||

|

Одиночные объекты из цветных металлов |

Обнаружение маловероятно | ||

|

Засыпанные рвы, канавы, траншеи |

Величины аномалий до 30 нТл. Аномалии знакопостоянные вдоль линии структур. Линейная форма аномалий |

Средняя | |

|

Засыпанные одиночные ямы, могилы |

2 |

Величины аномалий до 30 нТл, Аномалии не имеют отрицательной части. Форма аномалий соответствуют форме объекта. |

Средняя |

|

Естественные и искусственные пус-тоты размером 3-5 м без стальных креплений |

2 |

Величины аномалий до 20 нТл. Аномалии отрицательные. Форма аномалий соответствуют форме объекта |

Средняя |

|

Приповерх-ностные границы геологических структур, выходы скальных пород |

10 |

Величины аномалий до 100 нТл. Изолинии оконтуривают границы структур |

Средняя |

|

Остатки печей, очагов, кострищ |

5 |

Величины аномалий до 300 нТл. Наличие у аномалии положительной части над объектом и отрицательной части к северу от объекта |

Высокая |

|

Отдельные крупные камни |

3 |

Величины аномалий до 100 нТл. Дипольный характер аномалий с произвольной ориентацией |

Средняя |

3.3. Использование картографических материалов

различного времени в геоинформационной системе

и оценка их точности

Карты, используемые в геоинформационной системе, могут быть векторными или растровыми. Векторные (создаются при помощи набора фигур символов) предпочтительнее с точки зрения быстроты работы, удобства манипуляции слоями карты, меньших требований к памяти, но их создание – достаточно трудоемкий процесс. Можно создать (или приобрести, но стоимость векторных карт достаточно высока) одну векторную топооснову, однако перевод всех имеющихся карт местности разного времени в векторную форму представляется нецелесообразным.

Растровые изображения могут быть получены сканированием бумажных карт, что делает их более доступными. Использование таких изображений в качестве подстилающих топографических слоев в геоинформационной системе предполагает коррекцию этих изображений в соответствии с положением локализуемых на них опорных точек с известными точными координатами.

Эта процедура носит название трансформации растровых изображений и заключается в деформации изображения таким образом, чтобы опорные точки оказались в позициях, определяемых независимой от растрового изображения системой координат. При этом области растра между опорными точками подвергаются растяжению либо сжатию. Для коррекции изображений применяются различные типы преобразований координат точек изображения, например линейные (аффинные) или полиномиальные, либо их комбинации [ 1970, с. 392-397], [, 2002].

При осуществлении подобных преобразований средствами ГИС автоматически выдаются оценки усредненных ошибок положения для опорных точек, которые можно рассматривать как оценку точности исходного картографического материала, однако здесь приходится сталкиваться с определенными трудностями. При наличии всего трех опорных точек можно провести точное линейное преобразование, так что ошибка привязки, выдаваемая ГИС, будет равна нулю. При большом количестве опорных точек ("насыщение"), равномерно распределенных по территории, добавление каждой новой точки уже не будет существенно влиять на ошибки привязки остальных. При количестве точек более трех, но менее "насыщения" добавление каждой новой точки может значительно влиять на величину ошибок остальных точек, и в этой ситуации величину ошибок привязки, рассчитываемых в ГИС, уже нельзя рассматривать как оценку ошибок карты. Вышеприведенные замечания в особенности относятся к старым картам. Их использование в археологической ГИС необходимо для поиска обозначенных на них объектов, которые отсутствуют на современной карте и следы которых слабо выражены на местности. Для определения радиуса поиска необходимо иметь оценку точности старой карты, то есть знать, в пределах какой области на современной карте может находиться точка, обозначенная на старой. Число опорных точек для старой карты зачастую и попадает в область более трех, но менее "насыщения", что связано с трудностью локализации современных объектов по старой карте и с недостаточным количеством GPS-измерений. В связи с этим возникает необходимость более детально изучить распределение ошибок карты. Так как построение карт не во всех случаях опиралось на точную сеть триангуляции, ошибки, в том числе и связанные с человеческим фактором, могут носить весьма неравномерный характер в пределах расстояния между современными опорными точками.

Для разрешения вопроса об оценке точности старых карт при ограниченном числе опорных точек мы предлагаем метод, позволяющий оценить величины максимальных ошибок, которые можно ожидать при использовании карты. Предлагаемый метод также позволяет рассчитать необходимую густоту сети опорных точек для получения заданной точности при использовании старой карты в ГИС.

Данный метод предназначен для работы с топографическими картами масштабов 1:200000 и крупнее, что позволяет не учитывать искажения, связанные с типом картографической проекции. Первым шагом является отбор из общего массива GPS-измерений точек, которые однозначно читаются на старых картах. К таковым могут относиться как археологические памятники, так и характерные детали местности (высшие точки, пересечения дорог, и других линейных объектов друг с другом, оконечности мысов, колодцы и т. д.). Далее следует сопоставить градусную сетку на картах с современной градусной сеткой в системе WGS84. В этих целях производится привязка карт к системе координат WGS84 по имеющимся на картах точкам, координаты которых известны по GPS-измерениям. Для этого необходимо наличие, по крайней мере, трех таких точек, желательно по границам карты либо ее исследуемого участка. Данные точки позволяют построить на карте, в дополнение к ее собственной, координатную сетку для геоида WGS84. Проводя сравнение собственной и дополнительной сеток, можно судить об искажении картой масштаба в целом.

Следующим шагом является выяснение величины искажений соотношения размеров элементов местности, т. е. неоднородности масштаба на отдельных малых участках карты. С этой целью для отобранного массива точек GPS-измерений, читаемых на старой карте, составляется таблица взаимных расстояний между точками, промеренных по карте и полученных при помощи GPS. Производится выборка независимых друг от друга расстояний. Сравнением расстояний по GPS и по карте определяются абсолютные и относительные ошибки измерения расстояний в целом и отдельно по координатам для различных участков карты. На основании величины относительных ошибок, полученных по имеющейся сети точек GPS-измерений, делаются выводы о необходимости проведении дополнительных измерений для достижения плотности точек GPS-съемки (локализуемых на старой карте), обеспечивающей требуемую величину абсолютных ошибок оценки положения объекта. Вышеизложенные соображения можно математически описать следующим образом.

Пусть n - число точек, обозначенных на карте, координаты которых определены при помощи GPS; (![]() ,

, ![]() ) и (

) и (![]() ,

, ![]() ) – матрицы декартовых координат этих точек, полученные при помощи GPS (верхний индекс G ) и по измерениям на карте (верхний индекс M), i меняется в пределах от 1 до n.

) – матрицы декартовых координат этих точек, полученные при помощи GPS (верхний индекс G ) и по измерениям на карте (верхний индекс M), i меняется в пределах от 1 до n.

Тогда | | (![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ) – симметрическая (

) – симметрическая (![]() =

=![]() ) матрица расстояний между точками, определенными при помощи GPS, где

) матрица расстояний между точками, определенными при помощи GPS, где ![]() =

= ;

; ![]() =

= ![]() -

-![]() ;

; ![]() =

=![]() -

-![]() ; – общее расстояние между точками и расстояния по отдельным координатам.

; – общее расстояние между точками и расстояния по отдельным координатам.

Аналогично | | (![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ) – матрица расстояний между точками, найденными по карте.

) – матрица расстояний между точками, найденными по карте.

Между n точками можно провести n·(n-1)/2 отрезков, значения для которых и дают матрицы | | и | |, однако независимыми из них будут являться только 2·n-3 отрезков. Приравняем в матрицах | | и | | к нулю все члены, кроме значений независимых расстояний, расположенных выше диагонали матрицы, и обозначим полученные матрицы как |![]() | и | |. Матрицы абсолютных и относительных ошибок можно тогда представить выражениями

| и | |. Матрицы абсолютных и относительных ошибок можно тогда представить выражениями

|![]() | = |

| = |![]() | - | |; |

| - | |; |![]() | = |

| = |![]() | / |

| / |![]() |.

|.

На основании информации об ошибках карты делаются выводы о достоверности отображения ею местности и возможности ее корректного использования в ГИС. Для достижения величины ошибки координат объектов по старой карте не более δ расстояние между точками GPS-съемки, локализуемыми по старой карте, не должно превышать величины S=δ/|![]() |.

|.

Вышеописанные операции могут быть легко выполнены с использованием стандартных табличных процессоров, например программы Excel.

3.4. Количественная оценка относительной археологической

изученности территории

После того как обработанные данные нанесены на картографическую основу, можно говорить о том, что археологическая карта создана. Однако возникает вопрос, насколько хороша эта карта, то есть как количественно оценить качество представляемой ею информации и степень исследованности территории, которую она отражает. Для ответа на эти вопросы надо иметь возможность соотнести общее количество имеющейся информации о недвижимых памятниках культуры для района, охватываемого картой, с количеством информации, представленной на карте, а также оценить количество отсутствующей информации. Как отмечалось в первой главе, создание электронных копий всех документов, хранящихся в том или ином архиве для внесения в БД, признано нецелесообразным. Соответственно под полнотой информации следует понимать полноту метаданных (т. е. информации об информации) по региону. Например, в базе данных упомянуты все известные памятники по данному региону (100%). По данным GPS-съемки локализовано 20%, по имеющимся литературным данным – еще 30%. 50% памятников остаются нелокализованными. Естественно, что если памятник описан в литературе, то в той или иной степени описана и его локализация, однако перевод этой локализации в цифровую форму, хотя бы и с ограниченной точностью, требует времени, и, говоря о нелокализованности, мы подразумеваем, что в БД не заполнено координатное поле в соответствующей таблице.

Очевидно, что невозможно одномоментно занести в БД информацию по всем имеющимся полям. Первоочередной задачей, по нашему мнению, является составление полного списка всех известных памятников по региону. Данный список можно использовать как основу для оценки качества археологической карты и уровня археологической изученности территории. Имеющиеся в литературе и архивах описания координат, полученных без использования GPS, позволяют локализовать памятник, как правило, с точностью не большей, чем 200-500 м, что во многих случаях недостаточно для нахождения его на местности и совершенно недостаточно для проведения каких-либо действий, связанных с землепользованием. Таким образом, фактически необходимо проводить заново позиционирование всех известных памятников. Оценка качества карты может быть проведена при помощи коэффициента точности археологической карты, показывающего отношение числа памятников с точно определенными координатами (по GPS) к общему числу известных памятников: . Наличие археологической карты позволяет оценить степень археологической изученности территории. Для абсолютной оценки изученности необходимо наличие знаний об отсутствующей информации (например, знание количества еще не обнаруженных объектов), а такие данные могут базироваться лишь на вероятностных оценках и сравнении с другими регионами. В качестве оценок степени исследованности территории мы предлагаем использовать величины, характеризующие число известных объектов различного класса на единицу площади территории, а также объем различных типов исследовательских работ, выполненных на единицу территории. Сравнение таких величин для различных районов позволит сравнить их относительную изученность, а выбор какого-либо района в качестве эталонного позволит ввести нормирование этих коэффициентов.

Введем следующие показатели изученности территории.

1. Плотность известных археологических памятников , где ![]() – число объектов в районе, S – площадь района. Под памятником здесь понимается любой объект, выделяемый на территории отдельным поднаименованием в любом виде источников. При этом неизбежен определенный произвол. Один автор будет писать о поселении "Иваново" и группе могил около поселения, другой может говорить о поселении "Иваново" и "могильнике Иваново". В первом случае, в нашем понимании, речь идет об одном памятнике, во втором – о двух, хотя на самом деле описывается одно и то же. Однако, с другой стороны, в большинстве случаев отдельно речь о "могильнике Иваново" пойдет в том случае, если он и исследован отдельно, т. е. заслуживает внимания как самостоятельный памятник.

– число объектов в районе, S – площадь района. Под памятником здесь понимается любой объект, выделяемый на территории отдельным поднаименованием в любом виде источников. При этом неизбежен определенный произвол. Один автор будет писать о поселении "Иваново" и группе могил около поселения, другой может говорить о поселении "Иваново" и "могильнике Иваново". В первом случае, в нашем понимании, речь идет об одном памятнике, во втором – о двух, хотя на самом деле описывается одно и то же. Однако, с другой стороны, в большинстве случаев отдельно речь о "могильнике Иваново" пойдет в том случае, если он и исследован отдельно, т. е. заслуживает внимания как самостоятельный памятник.

2. Коэффициент обследованности – отношение площади, на которой были проведено сплошное археологическое обследование по регулярной сети привязки, к площади района.

3. Коэффициент величины зоны археологических памятников – отношение площади, занимаемой известными археологическими памятниками, к площади района.

4. Коэффициент зоны раскопок – отношение площади проведенных раскопок к общей площади района.

Сопоставление предлагаемых коэффициентов позволяет сделать вывод о необходимости проведения тех или иных работ на территории района. Например, близкое к единице значение коэффициента точности при меньшем, чем для примыкающих районов, значении плотности известных памятников говорит о необходимости проведения комплексных разведок, низкое значение коэффициента точности при высоком значении плотности – о необходимости только координатной съемки. Те же характеристики могут быть использованы и для описания изученности отдельного памятника. Только, например, вместо плотности памятников будет выступать плотность отдельных объектов в пределах комплекса, сеть обследования будет более плотной и т. д. То есть предлагаемые коэффициенты обладают свойством масштабируемости.

Можно ввести и другие интегральные количественные характеристики для территории, например описывающие уровень охраны, реставрационных работ и т. д. Мы не будем использовать коэффициенты помимо пяти указанных, оставляя возможность заинтересованным службам вводить их по своему усмотрению.

Таким образом, в данной главе мы рассмотрели и обосновали методики ряда работ, необходимые для наполнения информационной системы по недвижимым памятникам культуры фактическими данными.

4. Апробация методики GPS-съемки

недвижимых памятников культуры

и методики использования

картографического материала

4.1. Общее описание выполненых работ на местности

Большая часть экспериментальных работ по апробации предложенных выше методик для создания информационной системы по недвижимым памятникам культуры проводилась на территории Южного и Восточного Крыма.

Основные материалы, полученные до появления системы спутниковой навигации, относятся к магнитному картированию памятников [, , 1994, с. 169], [Maslennikov A. А., Smekalova T. N, Smekalov S. L., 1996, p. 171], [ Н, , и др., 1997]. Построение планов выполнялось обычными геодезическими приборами, что обеспечивало лишь относительную привязку.

За это время собран большой описательный материал, используемый в настоящее время при наполнении базы данных. С появлением спутниковой навигации основной акцент был перенесен на точную локализацию известных объектов на территории полуострова. Элементы методики картирования археологических памятников с использованием GPS отрабатывались также в археологических экспедициях на территории Дании, Греции, Турции, Норвегии, Германии.

Работы по определению координат археологических памятников на территории Крыма при помощи GPS начаты в 1999 г. Основная часть измерений выполнена в районе горы Аю-Даг на южном берегу Крыма (пос. Партенит) в рамках договора с Государственным Эрмитажем (начальник экспедиции ) и на Керченском полуострове, на побережье Азовского моря к северу от пос. Багерово в рамках сотрудничества с ИА РАН (руководитель экспедиции ). Непосредственное участие в работах, особенно в части локализации памятников на местности, принимали специалисты Крымского филиала Института археологии национальной АН Украины.

На горе Аю-Даг сосредоточено большое число памятников, охватывающих период с IV в. до н. э. (выходы культурного слоя) по XIX в. н. э. (здание пограничной заставы). Многие из них описывались различными авторами, начиная с прошлого века [, 1837], [, 1909], [, , Баранов ИА., 1975], однако их обнаружение на местности затруднено из-за сложного рельефа и малых размеров памятников, кроме того, значительная часть горы покрыта лесом, ограничивающим видимость. Съемка оказалась возможной благодаря участию в ней сотрудника Крымского филиала ИА НАН Украины , который осенью 1998 г. проводил работы по идентификации памятников и составлению археологической карты Аю-Дага.

Работы на Керченском полуострове охватывали памятники, главным образом античные, которые в разные годы исследовались Восточно-Крымской археологической экспедицией ИА РАН.

Кроме этих двух районов проводились съемки координат курганов в центральной части Крыма, в том числе курганов, раскопками которых занималась в предыдущие годы экспедиция Крымского филиала ИА НАН Украины, а также ряда памятников центрального и южного Крыма, в исследовании которых принимал участие в разные годы один из авторов данной монографии.

В 2000 г. работы осуществлялись в рамках ФЦП “Интеграция”, грант № 000.24. Было продолжено определение координат археологических памятников Керченского полуострова, а также проведены исследования в окрестностях Старого Крыма.

Весной и летом 2002 г. была продолжена работа на Керченском полуострове в рамках ФЦП “Интеграция”, грант № Б038. Основные результаты относились к прибрежной территории Черного моря к югу от Керчи, в частности к району, описанному в работе [Sholl Т., Zinko V., 1999]. Кроме этого, были обследованы курганные группы к западу и северу от г. Керчь, а также часть древнего вала, пересекающего Керченский полуостров примерно в 30 км западнее Керчи (Узунларский вал).

Работы в Крыму по большей части проходили во время специальных объездов или обходов территории и носили характер "быстрой съемки". "Стационарная съемка" проводилась лишь на отдельных памятниках.

В общей сложности за четыре сезона были определены координаты около 1500 характерных точек, относящихся к 300 отдельным объектам и комплексам. Наиболее изученными оказались гора Аю-Даг, пригороды Алушты, Судака, Старого Крыма, значительная часть Керченского полуострова.

Кроме того следует упомянуть еще ряд памятников, на которых апробировалась методика GPS-измерений в гг. Это античный город Калидон [Dyggve E., 1948] на северном побережье Коринфского залива (экспедиция Датского института в Афинах, руководитель проф. Сорен Дитц); античный город Антиохия в Писидии, центральная Турция, близ современного г. Ялвач [Taşlialan M., 1997] (экспедиция Колумбийского университета, руководитель проф. Роджер Багнал); средневековые металлургические центры близ города Купферберг, Германия (экспедиция местного краеведческого музея, руководитель проф. Инге Кесман, университет г. Майнца); археологические памятники от неолитических до средневековых в различных районах Дании (экспедиция Датского национального музея, руководитель проф. Ольферт Восс [Smekalova T., Smekalov S., Voss. O., 2003]). Основной целью работ на этих памятниках было магнитное картирование археологических объектов. Для абсолютной привязки участков магнитных измерений применялась "стационарная" GPS-съемка.

Для определения координат объектов использовались одночастотные кодовые GPS-приемники Magellan 2000XL и Garmin Summit E-Trex. С 2002 г. на части объектов измерения проводились в дифференциальном режиме с использованием приемника DGPS поправок Garmin GBR-23.

4.2. Оценка точности проведенных измерений

Поскольку в период, когда были начаты проводимые работы, еще действовали ограничения по точности (SA-ошибки, вводимые в сигналы от спутников), необходимо было определить количество измерений, которые следовало проводить на каждой точке, чтобы получить достаточную для идентификации памятников точность (не менее 30-40 м). Координаты археологических памятников измерялись портативным GPS-приемником Magellan-2000XL. Данное устройство относится к системам навигационной точности, отслеживает сигналы до 12 спутников и, согласно паспортным данным, может обеспечивать определение координат со среднеквадратичной ошибкой одиночных измерений, равной 15 м без учета SA-ошибки. Поскольку статистика SA-ошибки неизвестна и, по-видимому, меняется, первоначальной задачей было выяснить возможность получения координат объекта с большей точностью, чем величина SA-ошибки, за счет увеличения числа измерений, проводимых в одной точке. С этой целью в течение нескольких дней измерялись координаты лагеря экспедиции Государственного Эрмитажа в поселке Партенит. Полученный набор данных (1970 измерений) рассматривался как "генеральная совокупность", из которой извлекались частные выборки, моделирующие различные способы проведения замеров координат: отдельные случайные измерения; серии последовательных измерений различной продолжительности; различные комбинации последовательных серий.

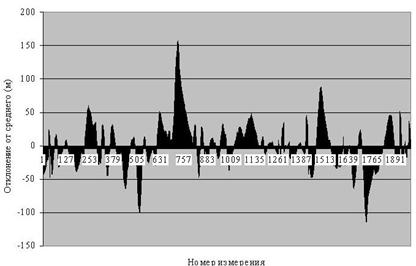

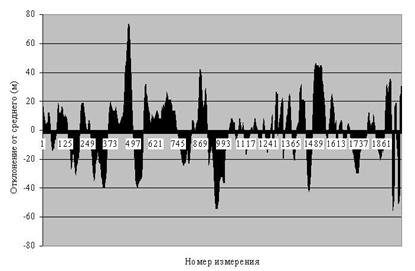

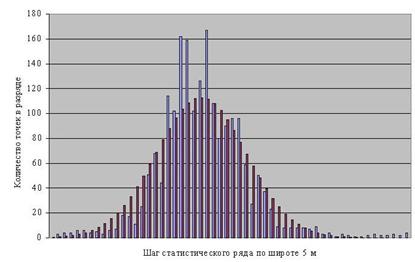

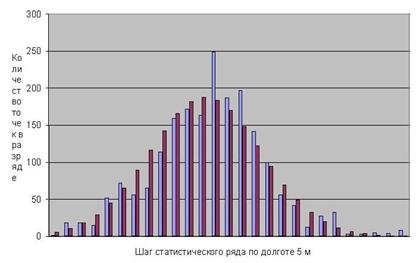

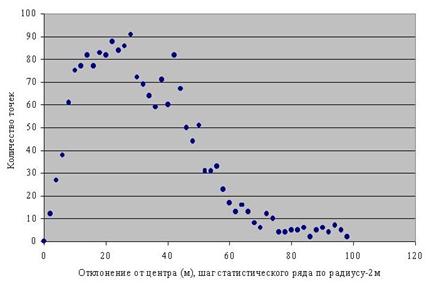

В табл. 4.1 представлена описательная статистика "генеральной совокупности" выполненных измерений. На рис. 4.1 приведены графики изменения показаний приемника для широты и долготы в процессе измерений, на рис. 4.2 – гистограммы распределения значения координат по широте и долготе в сравнении с гистограммами нормального распределения с тем же математическим ожиданием и дисперсией, а на рис. 4.3 – гистограмма отклонений значений координат от центра в радиальном направлении. Хотя распределение на рис. 4.2 и имеет колоколообразный характер, оно не соответствует нормальному закону (проводилась проверка по критерию χ![]() , полученная вероятность расхождения за счет случайных факторов менее 0,001). В связи с тем, что закон распределения ошибок неизвестен, статистика SA-ошибок, по-видимому, меняется со временем и, кроме того, значения вычисляемых координат (характер осреднения, вес сигналов от различных спутников) зависят от алгоритмов работы самого прибора, которые не сообщаются разработчиками, точность измерений оценивалась на основе анализа описательной статистики в предположении, что имеющаяся выборка отражает как свойства SA-ошибок, так и особенности работы приемного устройства.

, полученная вероятность расхождения за счет случайных факторов менее 0,001). В связи с тем, что закон распределения ошибок неизвестен, статистика SA-ошибок, по-видимому, меняется со временем и, кроме того, значения вычисляемых координат (характер осреднения, вес сигналов от различных спутников) зависят от алгоритмов работы самого прибора, которые не сообщаются разработчиками, точность измерений оценивалась на основе анализа описательной статистики в предположении, что имеющаяся выборка отражает как свойства SA-ошибок, так и особенности работы приемного устройства.

Т а б л и ц а 4.1

Описательная статистика "генеральной совокупности" измерений координат лагеря экспедиции в пос. Партенит. Усредненные

координаты центра лагеря: 44º 34,092' СШ, 34º 20,342' ВД

|

Статистический показатель |

Широта |

Долгота |

|

Среднее |

91, |

341,7208122 |

|

Стандартная ошибка |

0, |

0, |

|

Медиана |

90 |

343 |

|

Мода |

85 |

345 |

|

Стандартное отклонение |

19, |

16, |

|

Дисперсия выборки |

374,3479488 |

260,2826037 |

|

Эксцесс |

2, |

0, |

|

Асимметричность |

0, |

0, |

|

Интервал |

151 |

99 |

|

Минимум |

28 |

299 |

|

Максимум |

179 |

398 |

|

Сумма |

180119 |

673190 |

|

Счет |

1970 |

1970 |

а)

б)

Рис. 4.1. Лагерь в Партените. Изменение значений широты (а) и долготы

(б) в процессе измерений

а)

![]() б)

б)

Рис. 4.2. Гистограмма распределения значений координат по широте

(а) и долготе (б) в сравнении с нормальным распределением

Рис. 4.3. Гистограмма отклонений значений координат от центра

Отметим характерные особенности процесса измерений. При последовательном проведении замеров показания прибора медленно изменяются случайным образом. Среднее значение последовательного изменения во время непрерывной серии измерений равно 0,0012'. В то же время при случайной выборке показаний из общей совокупности средняя разность составляет около 0,02'. При каждом новом выключении-включении прибора показания скачкообразно изменяются случайным образом в пределах, соответствующих границам изменения непрерывной серии измерений за длительный период времени. Таким образом, проведение длительных серий измерений нецелесообразно, так как в пределах одной серии измерения не являются независимыми, присутствует систематическая ошибка, величина которой медленно меняется. Более целесообразно проведение нескольких коротких серий.

В табл. 4.2 приведены значения разбросов результатов измерений в зависимости от количества точек съемки и методики проведения измерений. Указаны верхняя и нижняя граница относительно среднего значения координат "генеральной совокупности", в которую попадают 95% "средних" соответствующего способа проведения измерений и обработки.

По величине 95%-ных интервалов проводилась оценка точности для результатов измерений на других объектах. Поскольку ошибка по широте превышает ошибку по долготе, в приводимых далее координатах археологических памятников в качестве значения ошибки указывается ее величина для широты.

В большинстве случаев координаты объектов определялись по результатам усреднений трех серий по 10 измерений. Этой ситуации соответствует ошибка по широте около 40 м и по долготе около 25 м.

Т а б л и ц а 4.2

Значения разбросов результатов измерений в зависимости

от количества точек съемки и методики проведения измерений

|

Количество измерений и методика |

95%-ный интервал отклонений от среднего значения "генеральной совокупности”, м | |||

|

Широта |

Долгота | |||

|

Отдельные измерения |

-70 |

79 |

-43 |

43 |

|

Среднее из 10 последовательных измерений без выключения прибора |

-61 |

79 |

-43 |

43 |

|

Среднее из 30 последовательных измерений без выключения прибора |

-61 |

68 |

-40 |

43 |

|

Среднее из 50 последовательных измерений без выключения прибора |

-56 |

38 |

-40 |

38 |

|

Среднее из 100 последовательных измерений без выключения прибора |

-50 |

20 |

-29 |

26 |

|

Среднее случайных выборок из 10 измерений |

-22 |

22 |

-13 |

13 |

|

Среднее из трех случайных выборок по 10 последовательных измерений без выключения прибора |

-40 |

41 |

-23 |

25 |

Следует отметить, что полученные результаты согласуются с данными, приводимыми в другом источнике [, 2000, с. 59-62]. Хотя в настоящее время сняты ограничения на точность и SA-ошибка не вводится, полученные результаты не утрачивают своего значения. Во-первых, они могут быть применены к GPS-данным, полученным другими наблюдателями до 2000 г., во-вторых, SA-ошибка может быть вновь введена в любой момент по решению правительства США.

Результаты, полученные после мая 2000 г, даже при одиночных измерениях обладают точностью не хуже 10-15 м, что достаточно для большинства работ при "быстрой" съемке. Единственной задачей было избежать промахов – ошибок, связанных с человеческим фактором.

В 2002 г. авторы впервые использовали дифференциальный вариант GPS для работ на территории Крыма. В состав измерительного комплекса входили GPS-приемник Garmin E‑Trex Summit и дифференциальный приемник Garmin DBR 23. Точность, индицируемая на экране прибора для DGPS-режима, в большинстве случаев составляла 1-2 м. Для проведенной контрольной серии замеров из 120 измерений при индицируемой на приборе точности 2 м разброс координат превысил 2 м лишь для двух измерений.

Отдельно хочется выделить измерения, выполнявшиеся в гг. в районе древнего города Калидон. Работы на данном памятнике носили характер "стационарной съемки" и проводились с целью привязки участков, на которых выполнялась магнитная съемка. Общая территория, на которой проводились исследования, имела размеры около 1000х1000 м. Рельеф носил сложный характер – памятник располагался на нескольких холмах. Общий перепад высот достигал величины около 100 м. Значительная часть территории была покрыта зарослями кустарника и оливковыми садами, что ограничивало прямую видимость и требовало большого числа реперных точек при проведении геодезических работ не GPS-средствами. Параллельно с нашей группой работала группа греческих геодезистов, составлявших общий топографический план памятника. Благодаря этому появилась возможность сопоставить результаты, полученные при помощи простого GPS-приемника, работающего в обычном (не-дифференциальном) режиме, и результаты высокоточной съемки, выполнявшейся при помощи лазерных тахеометров. Для горизонтальной плоскости сравнение измерений расстояний при помощи тахеометров и при помощи GPS для дальностей 10-500 м показало, что средняя величина ошибки измерения расстояния составляет 2 м, максимальная 4,9 м. Для GPS-измерений усреднение координат проводилось по выборке из 15-20 измерений, выполненных в случайные моменты времени (табл. 4.3). Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности применения "стационарной съемки" в недифференциальном режиме для составления планов в горизонтальной плоскости масштабов до 1:3000. Средняя ошибка позиционирования составляет в этом случае около 0,5 мм в масштабе карты.

Т а б л и ц а 4.3

Сравнение результатов измерения расстояний в горизонтальной плоскости между точками местности на территории античного

города Калидон, м

|

Расстояние между точками, полученное при помощи GPS-съемки,

|

Расстояние между точками, полученное по результатам геодезической съемки, |

Ошибка измерений | |

|

10,29 |

10,09 |

0,20 |

|

18,02 |

18,30 |

0,28 |

|

38,32 |

34,89 |

3,43 |

|

56,11 |

52,95 |

3,16 |

|

118,25 |

121,55 |

3.30 |

|

120,46 |

121,99 |

1,53 |

|

122,90 |

123,45 |

0,55 |

|

125,17 |

125,93 |

0,76 |

|

128,41 |

127,65 |

0,76 |

|

136,08 |

131,18 |

4,90 |

|

385,86 |

384,02 |

1,84 |

|

387,02 |

383,18 |

3,84 |

|

393,51 |

394,78 |

1,27 |

|

505,19 |

504,70 |

0,49 |

|

512,16 |

509,02 |

3,14 |

|

Средняя ошибка |

1,96 |

4.3. Подготовка картографического материала

Как указывалось во второй главе, для обеспечения успешного проведения работ на местности и создания электронных карт необходима подготовка соответствующего картографического материала. В качестве современной топоосновы были использованы карты Крыма Генерального штаба СССР масштаба 1: доступные неограниченному кругу пользователей благодаря их изданию в Интернете [Карты, 1989]. В дополнение к современным картам для выполнения работ были подобраны печатные картографические материалы по Крыму XVIII-XIX вв. из фондов Российской национальной библиотеки (РНБ) и Библиотеки Российской академии наук (БАН) в Санкт-Петербурге. По материалам этой работы был подготовлен CD [, 2003, (b)], [, 2004], на котором представлены 14 карт Крыма в виде графических файлов с разрешением 300 dpi.

Материалы сканировались с ксерокопий, выполненных в отделе внешнего обслуживания РАН, и непосредственно с оригиналов в отделе электронной доставки документов БАН. Помимо использования в настоящей работе карты, опубликованные на CD, имеют самостоятельное научное значение. Хотя многие из них известны специалистам и имеются "на руках" у археологов, по крайней мере в виде фрагментов, однако их публикации в цифровой форме авторам не встречались. Более того, до недавнего времени некоторые из карт являлись секретными и даже те, кто их использовал, не во всех случаях могли ссылаться на источник. Таким образом, в широкий научный оборот многие из них вводятся впервые.

Приведем перечень указанных карт. Более подробное описание и исторический комментарий содержатся в работе [Смекалов С. Л., 2003 (b)], а ссылки приведены в списке литературы к настоящей монографии.

1. Карта Крыма, , 1:2 автор неизвестен;

2. Шмита, 1777, 1:760000;

3. , 1790, 1:530000;

4. Карты , 1787, 1:1100000;

5. Карта , 1817, 1:168000;

6. Карта , 1836, 1:168000;

7. Карта Военно-Топографического Депо (ВТД), 1842, 1:210000;

8. Карта ВТД, 1847, 1:630000;

9. Карта ВТД 1857, 1:42000;

10. Карта ВТД, , 1:126000;

11. Карта ВТД, 1890, 1:42000;

12. Манганари, 1836, 1:350000;

13. Карта изд-ва Ильина, 1:840000;

14. Воеводского, 1884, 1:3570000.

4.4. Оценка точности старых карт

Для использования подготовленных картографических материалов в геоинформационной системе была проведена оценка их точности в соответствии с методикой, предложенной в главе 3. Расскажем о полученных результатах на примере трех карт: карты ГШ СССР масштаба 1:100г., карты 1817 г. [Мухин С. А., 1817] и трехверстовой (в одном английском дюйме три версты) [Карта ВТД, 1876].

В качестве территории для проверки карт был выбран Керченский полуостров, на который приходилась большая часть GPS-измерений.

Первым шагом был отбор из общего массива GPS-измерений точек, которые могли быть обозначены и однозначно читаться на старых и новых картах. К таким точкам мы предположительно относили высшие точки небольших мысов, особенно с геодезическими знаками, колодцы, фортификационные сооружения старой постройки, некоторые наиболее крупные курганы, пересечения дорог между собой и с характерными элементами рельефа, четко выраженные границы элементов рельефа. Хотя были отобраны все объекты, попавшие в этот перечень (всего 63 точки), следует отметить, что наибольшее доверие вызывают высшие точки небольших мысов, если это не обрыв, подмываемый водой, колодцы и фортификационные сооружения. Эти объекты хорошо локализуемы на местности и имеют достаточно большое значение, чтобы быть выделенными. Выделение высших высотных точек в середине полуострова на старых картах не всегда возможно. Выбранная территория носит в целом равнинный характер. На ней отсутствуют значительные горы с острыми вершинами, а на старых картах рельеф обозначен штриховкой и отсутствуют отметки высших точек. Имеется большое количество курганов, однако как точки привязки они не всегда удобны. Если обозначена группа курганов, возникает вопрос о выделении главного, а он вообще может быть не обозначен на карте 1:100000 внемасштабным знаком как курган, а лишь выражен в рельефе. Главные дороги, наверное, проходят примерно там же, где и лет назад, однако некоторые изменения их положения вполне возможны, границы рельефа также могли перемещаться, как из-за влияния природных сил, так и в результате человеческой деятельности. При помощи ГИС MapInfo мы нанесли указанные точки на карту ГШ 1:100000. Крупномасштабное увеличение карты на экране компьютера показало, что точки, обозначенные на карте по GPS-координатам, отстоят не более чем на 1 мм в масштабе карты (100 м на местности) от соответствующих знаков или точек, обозначенных при изготовлении карты, градусная сетка WGS84 в широтном направлении совпадает с сеткой СК42, в меридиональном – западнее сетки СК42 примерно на 6 угл. с, что соответствует параллельному смещению линии сетки на расстояние около 1 мм. На основании этого был сделан вывод о полном соответствии имеющейся копии карты результатам GPS-измерений в пределах точности, допускаемой масштабом карты. Карта ГШ 1:100000 была взята за топооснову для проведения дальнейших работ.

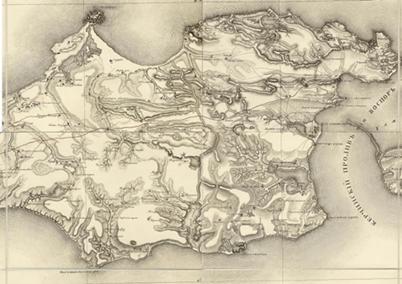

Следующая из рассматриваемых карт – карта генерала , созданная в 1817 г. (рис. 4.4). По-видимому, это

Рис. 4.4. Керченский полуостров. Фрагмент карты Мухина 1817 г.

первая карта Крыма, подготовленная на основе планомерных топографических съемок и самая ранняя из известных авторам карт, которую можно применять для работы в полевых условиях и в настоящее время. Издание карты включает сводную таблицу и 10 листов собственно карты. Каждый лист карты состоит из восьми бумажных листов размером 16,5х23 см, наклеенных на общую тканевую основу. На одном из листов, кроме картографической информации, помещено "Заглавие карты", на другом "Изъяснение Карты". Карта многоцветная, масштаб – в 1 дюйме четыре версты (1:168000). Имеется координатная сетка с шагом 30 минут и отметки через 5 минут по периметру рамки, отсчет долготы от острова Ферро (Канарские острова). Карта Мухина служила основой для описания древностей многим исследователям Крыма в первой половине XIX в., например , [Тункина И. В., 2002, с. 79, 96, 155-58].

Сначала градусная сетка на карте Мухина была сопоставлена с современной градусной сеткой для геоида WGS84. С этой целью была проведена привязка карты Мухина к системе координат WGS84 по трем точкам из ранее выбранных 63: северная оконечность Узунларского вала, тригонометрический пункт (высшая точка) мыса Зюк, высшая точка мыса на озере Тобечик (поселение Костырино-1) [, 1975, с. 226]. Сопоставление полученных координатных систем показывает, что длина дуги градуса вдоль меридиана у Мухина примерно на 4,5 км меньше современного значения, то есть расстояние вдоль меридиана у Мухина меньше истинного (по современной карте) примерно на 4 %. Длина дуги градуса вдоль параллели (на северной широте 45˚ 30΄) на карте Мухина примерно на 3 км больше, то есть расстояние вдоль параллели на 4 % больше, чем на современной карте. Поскольку ошибки имеют близкую величину, но разные знаки, можно ожидать, что при измерении расстояний под углами 30-60° к меридиану либо параллели карта Мухина будет давать значение, близкое к современному.

|

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:

1 2 3 4 |