ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ХИРУРГИИ № 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к практическому занятию по дисциплине “Хирургические болезни с детской хирургией и онкологией” для студентов VІ курса медицинского факультета.

Модуль № 4. “Симптомы и синдромы в хирургии”

Содержательный модуль № 8. “Клинические проявления хирургических болезней”

Тема № 9. “ Боль в животе, оценка особенностей болевого синдрома при дифференциальной диагностике заболеваний органов брюшной полости ”.

Обсуждены и утверждены

на методическом совещании кафедры

“29”августа 2014г. Протокол № 1.

Зав. кафедрой

Профессор_________

Одесса – 2014 г.

Тема практического занятия: “ Боли в животе, оценка особенностей

болевого синдрома при дифференциальной диагностики заболеваний органов брюшной полости ” – 6 час.

1. Актуальность темы. Данная тема является актуальной в плане формирования клинического мышления у специалистов разных специальностей. Оценка особенностей болевого синдрома играет важную роль в дифференциальной диагностике заболеваний органов брюшной полости, что в дальнейшем определяет тактику лечения в каждом конкретном случае. Болевой синдром несет в себе множество многообразий и форм, которые в определенной степени позволяют поставить предварительный диагноз и начать лечение без полипрогмазии с дальнейшим дообследованием. Так же знание различных форм болевого синдрома при патологии органов брюшной полости позволяют определить степень выраженности воспаительного процесса и выбрать правильную тактику лечения.

2. Цели занятия:

2.1. Учебные цели:

І уровень – ознакомить студентов, сложить представление об этиологии, патогенезе, основних клинических проявлениях и данных визуализационных методов исследования при основных заболеваниях, которые вызывают болевой синдром при заболевании органов брюшной полости.

ІІ уровень - студент должен освоить особенности болевого синдрома при острой патологи органов брюшной полости.

ІІІ уровень - дать студентам возможность изучить технику выполнения наиболее типичных оперативних вмешательств при острой патологи брюшной полости; выполнить следующие диагностические и лечебные манипуляции: постановка назогастрального зонда, промывание желудка назогастральным зондом, выполнение совместно с врачем-эндоскопистом фиброгастродуоденоскопии, колоноскопии, ректоскопии, выполнение совместно с врачем - рентгенологом рентгенологического обследования пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника, пальцевое исследование прямой кишки; дать возможность ассити - ровать на наболее простых операциях (например, колостомия, гастроентеростомия, анальная сфинктеротомия и тому подобное).

ІV уровень – научить студентов клинически обследовать больных и оценивать ближайшие и отдаленные результаты различных вариантов лечения, в т. ч. хирургических заболеваний брюшной полости в зависимости от особенностей патогенеза, вариантов клинического течения и дельно дать научно обоснованные выводы и рекомендации относительно показаний и противопоказаний к применению того или другого метода.

2. Воспитательные цели

- формирование профессионально значимой подструктуры личности;

- актуальными аспектами являются деонтологические, психологические и профессиональные ответственности.

3. Междисциплинарная интеграция

Таблица 1. Междисциплинарная интеграция

1. Предыдущие дисциплины. Анатомия Патофизиология | Топография органов брюшной полости, малого таза и их инервация. Понятие боли | |

2. Следующие Пропидевтика внутренних болезний | Пальпация Перкусия Аускультация | |

3. Внутрипредметная интеграция. Тема: Диафрагма. Методы исследования. Повреждение диафрагмы. Диафрагмальные грыжи. Острый живот. Травмы живота. Наружные грыжи живота. Внутрение грыжи живота. Повреждение желудка и двенадцатиперстной кишки. Язвенная болезнь желудка и двенадцетиперстной кишки и ее осложнения. Рак желудка. Травмы печени. Абсцессы печени. Непаразитарные заболевания печени. Желчекаменная болезнь. Механическая желтуха. Постхолицистэтомический синдром. Опухоли печени. Острый панкреатит. Рак поджелудочной железы. Травмы поджелудочной железы. Повреждение селезенки. Заболевание селезенки. |

4. Содержание занятия

Боль — субъективное ощущение, в формировании которого участвуют механические, физиологические и химические механизмы. Различают рецепторы боли, проводники и центральные механизмы интеграции боли. Периферические болевые (ноцицептивные) рецепторы воспринимают раздражения, которые в ретикулярной формации и таламусе мозга трансформируются в болевые ощущения. В коре головного мозга они принимают специфический характер и проецируются на области, откуда поступило раздражение, в том числе на живот.

В регуляции болевой чувствительности принимают участие опиатный, дофаминергический и серотонинергический механизмы эндогенной противоболевой (антиноцицептивной) системы. Влияние механизмов противоболевой системы на болевые ощущения можно наблюдать на примере изменения симптомов при перфорации язвы двенадцатиперстной кишки, когда внезапно возникшие "кинжальные" боли в животе постепенно стихают в период "мнимого благополучия", несмотря на прогрессирование перитонита. Уменьшение интенсивности болей в этих случаях связано с активацией ан-тиноцицептивных механизмов. Субъективное "улучшение" состояния больного может ввести в заблуждение, как самого больного, так и врача. Однако при анализе объективных клинических данных можно выявить четкие признаки прогрессирующего перитонита (учащение пульса и дыхания, вздутие живота, обусловленное парезом кишечника, лейкоцитоз).

При расспросе больного необходимо выяснить начало возникновения болей (внезапное, постепенное), распространение их с течением времени (начальную и более позднюю локализацию, иррадиацию), изменение их интенсивности и характера. Важно выявить связь болей с приемом пищи, изменением положения тела. Следует выяснить сопровождающие боль симптомы (диспепсические, дизурические явления, повышение температуры тела, изменение частоты пульса и дыхания, артериального давления).

Принято различать боли висцеральные, соматические, висцеросоматические.

Висцеральные боли исходят из органов брюшной полости, иннервируемых ветвями вегетативной нервной системы. Они возникают при растяжении (вздутии или спазме) полых органов пищеварительного тракта, мочевой системы, растяжении оболочек паренхиматозных органов (печень, селезенка). Висцеральные боли воспринимаются как диффузные, распространяющиеся в стороны от средней линии живота.

Боли, локализующиеся в надчревной области, обусловлены заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки.

Боли в мезогастральной области возникают при заболеваниях тонкой и толстой кишки, червеобразного отростка.

Боли в подчревной области возникают при заболеваниях левой половины поперечной ободочной кишки, нисходящей ободочной кишки, сигмовидной и прямой кишки. При почечной колике боли локализуются в поясничной области справа или слева.

Анализируя характер висцеральных болей, можно определить, какие слои стенки органа вовлечены в патологический процесс. Жжение наблюдается при воспалительных изменениях или дефектах слизистой оболочки органа. В этих случаях через поврежденный защитный барьер слизистой оболочки увеличивается обратная диффузия Н+-ионов и изменяется рН тканей стенки органа (например, при рефлюкс-гастрите, язвенной болезни, рефлюкс-эзофагите).

Чувство сдавления, сжатия возникает при спазме мышц полого органа (спастические боли). Висцеральные боли могут иметь приступообразный характер. Они проявляются коликой (желудочной, желчной, кишечной и почечной).

Схваткообразные боли (колика) вызваны усиленным сокращением гладкой мускулатуры полого органа, стремящегося преодолеть препятствие для опорожнения содержимого.

При острых приступах больной беспокоен, меняет положение, ищет позу, при которой боль стала бы менее интенсивной.

При пальпации болезненность неясно локализована, выражена незначительно. Во время приступов живот напряжен, между приступами — мягкий. Боли могут сопровождаться тошнотой, рвотой, бледностью кожных покровов, потливостью.

Соматические боли возникают при раздражении чувствительных волокон межреберных нервов, иннервирующих париетальную брюшину, брыжейки, малый сальник, а также при раздражении диафрагмальных нервов, иннервирующих диафрагмальную брюшину.

Соматические боли могут быть обусловлены:

1)воспалительной или опухолевой инфильтрацией брюшины, натяжением, трением измененных воспалительным процессом поверхностей;

2)раздражением брюшины желудочным и кишечным содержимым, желчью, панкреатическим соком, кровью, мочой;

3) повреждением межреберных нервов вне брюшины (гематома, инфильтрат, опухоль);

4) воспалением нервных корешков спинного мозга.

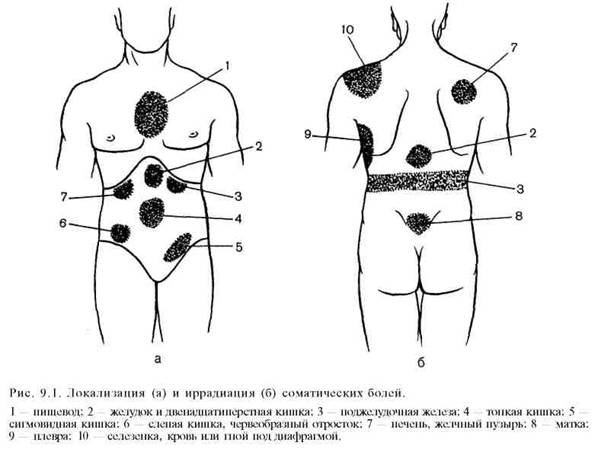

Локализация соматических болей соответствует месту раздражения париетальной брюшины (рис. 9.1). Они бывают режущими, жгучими, постоянными. Интенсивность соматических болей резко выражена при перфорации полого органа в свободную брюшную полость ("кинжальные" боли), при эмболии артерий и тромбозе сосудов брыжейки.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |