Учреждение образования «Гомельский государственный

университет имени Франциска Скорины»

ИЗБРАННЫЕ ЛЕКЦИИ

по дисциплине «Экономика организации (предприятия)»

тема «ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

И ИХ эффективность»

для студентов специальности

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Автор-составитель:

Гомель 2015

ТЕМА 6. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

И ИХ эффективность

1. Сущность, состав и структура оборотных средств организации

2. Нормирование и планирование основных средств: сущность, назначение, методы

3. Определение норматива оборотных средств в производственных запасах

4. Определение норматива оборотных средств в незавершенном производстве и готовой продукции

5. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия и пути повышения эффективности их использования

1. Сущность, состав и структура оборотных средств организации

Оборотные средства (ОбС) – это совокупность денежных средств, авансируемая для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих непрерывный кругооборот денежных средств, и возвращающаяся в исходную форму после завершения каждого оборота. Они обеспечивают весь цикл производства и реализации продукции от заготовки сырья, материалов до реализации готовых изделий. По материально-вещественному признаку в состав оборотных средств включаются оборотные производственные фонды и фонды обращения (рис. 1).

Рисунок 1 – Состав оборотных средств

Рисунок 1 – Состав оборотных средств

Оборотные производственные фонды – это та часть средств производства, которая целиком потребляется в каждом его цикле, меняет свою натурально-вещественную форму, полностью переносит свою стоимость на готовый продукт и целиком возмещается после каждого производственного цикла.

Оборотные производственные фонды предприятий состоят из трех частей:

Производственные запасы – это предметы труда, подготовленные для запуска в производственный процесс; состоят они из сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, горючего, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, тары и тарных материалов, запасных частей для текущего ремонта основных фондов.

Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления – это предметы труда, вступившие в производственный процесс: материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе обработки или сборки, а также полуфабрикаты собственного изготовления, не законченные полностью производством в одних цехах предприятия и подлежащие дальнейшей обработке в других цехах того же предприятия.

Расходы будущих периодов – это невещественные элементы оборотных фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, которые производятся в данном периоде (квартал, год), но относятся на продукцию будущего периода.

Фонды обращения – часть оборотных средств, которая состоит из остатков готовой продукции на складе предприятий, товаров отгруженных, но не оплаченных покупателями, остатков денежных средств предприятий на расчетном счете в банке, кассе, в расчетах и дебиторской задолженности, а также вложения в краткосрочные ценные бумаги, прочие оборотные активы.

Готовая продукция на складах предприятия – это продукция, изготовленная на предприятии и подлежащая к отгрузке потребителям.

Продукция отгруженная в пути, но не оплаченная покупателем, то есть на расчетный счет предприятия еще не поступили деньги от покупателя.

Свободные денежные средства на расчетном счете предприятия, в кассе, необходимые для приобретения материалов, комплектующих, выплаты командировочных и так далее.

Денежные средства вложенные в акции, ценные бумаги – это приобретенные предприятием акции, ценные бумаги других предприятий, банков краткосрочного действия (до 1 года).

Сущность структуры оборотных средств заключается в процентном соотношении между их основными видами.

Так на промышленных предприятиях она зависит от:

– особенности изготовления продукции;

– тип производства;

– длительность производственного цикла;

– период освоения новой продукции;

– месторасположение поставщиков материальных ресурсов и потребителей продукции, условий снабжения и сбыта;

− качество выпускаемой продукции;

− платежеспособность предприятия и покупателей.

Наибольший удельный вес в составе оборотных средств занимают производственные запасы (около 60 % всех оборотных средств). Существенно зависит структура оборотных средств от отрасли производства.

Так, в машиностроении, где производственный цикл длительный, высок удельный вес незавершенного производства. На предприятиях легкой и пищевой промышленности главное место занимают сырье и материалы (например, в текстильной промышленности). В то же время в пищевой промышленности (например, молочной, маслосыродельной) относительно высоки запасы вспомогательных материалов, тары, готовой продукции.

На предприятиях, где применяется большое количество инструментов, приспособлений, приборов, высок удельный вес малоценных и быстроизнашивающихся предметов (в машиностроении и металлообработке). В добывающих отраслях практически отсутствуют запасы сырья и основных материалов, но велик удельный вес расходов будущих периодов. Кроме того, например, в нефтедобывающей промышленности повышенную долю составляют вспомогательные материалы, запасные части для ремонта основных фондов.

На величину готовой продукции, товаров отгруженных, дебиторской задолженности оказывают влияние такие факторы, как условия сбыта продукции, формы и состояние расчетов.

Анализ структуры оборотных средств предприятия позволяет обоснованно охарактеризовать финансовое состояние предприятия в определенный период времени. Например, повышение доли незавершенного производства и готовой продукции на складе свидетельствует о снижении объемов реализации, отвлечении оборотных средств из оборота, а значит, и уменьшении размеров прибыли, что указывает на ухудшение финансового состояния предприятия.

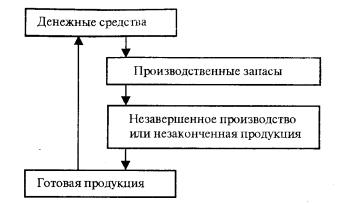

Оборотные средства функционируют одновременно в сфере производства и в сфере обращения. Схема кругооборота оборотных средств предприятия представлена на рис. 2.

Рисунок 2 - Схема кругооборота оборотных средств предприятия

Денежная стадия (приобретение предметов труда) кругооборота ОбС (Д - ПЗ) протекает в сфере обращения, где происходит превращение авансируемых денежных средств в товарную форму в виде производственных запасов, т. е. предметов труда: материалы, сырье, топливо и др.

Производительная стадия (производство продукции) кругооборота ОбС (...П...) совершается непосредственно в процессе производства. Она состоит в передаче в производство производственных запасов, в соединении средств труда и живого труда, в создании готовой продукции (Т). Готовая продукция вбирает перенесенную стоимость и вновь созданную стоимость (амортизация + заработная плата).

Товарная стадия (реализация готовой продукции) кругооборота ОбС (Т' - Д') состоит в реализации товара на рынке и получении денежных средств. После получения и использования части выручки от реализации товара все ранее авансируемые средства восстанавливаются. Остальная сумма выручки в виде части чистой прибыли направляется на накопление (на расширение - увеличение основных средств и приобретение оборотных средств). Денежная форма, которую принимают ОбС на завершающей стадии кругооборота, является одновременно и начальной стадией нового кругооборота ОбС.

2. Нормирование и планирование основных средств: сущность, назначение, методы

Нормирование оборотных средств — это определение экономически обоснованной (минимальной) потребности производства в оборотных средствах, обеспечивающих (с минимальными запасами материальных ресурсов, незавершенного производства, готовой продукции и других оборотных средств) непрерывность и ритмичность процесса производства, а также эффективное использование производственного потенциала предприятия.

На первом этапе нормирование предусматривает разработку по каждому элементу оборотных средств норм их расхода. Под нормой расхода понимается максимально допустимая плановая величина расхода сырья, материалов, топлива, которые могут быть использованы для производства единицы продукции (работы). На основе длительно действующих норм расхода оборотных средств рассчитываются нормативы оборотных средств.

Норматив оборотных средств — это размер финансовых ресурсов, предназначенных для формирования экономически обоснованных минимальных оборотных средств (суммы производственных запасов, незавершенного производства и запаса готовой продукции), необходимых для обеспечения непрерывности процесса производства и его эффективности.

Отклонение от установленных норм и нормативов приводит или к сокращению производства, или к неэффективному использованию ресурсов.

Совокупность норм и нормативов, применяемых для формирования ОбС на предприятии, составляют нормативную базу для нормирования ОбС.

Нормы расхода оборотных средств классифицируют:

по периоду действия:

■ текущие (используются в данном периоде);

■ перспективные (разрабатываются с учетом реализации мероприятий по ресурсосбережению на основе активизации инновационно-инвестиционной деятельности, внедрения совершенных форм и методов организации производства и труда);

по масштабу применения:

■ индивидуальные (нормы расхода на отдельные виды продукции);

■ групповые, разрабатываются для группы изделий;

по степени детализации:

■ специализированные нормы, разрабатываются с применением детальных расчетов;

■ сводные нормы, разрабатываемые с применением укрупненных методов расчета.

Размер ОбС определяется следующими факторами:

■ объем производства и темпы его роста;

■ номенклатура и ассортимент производимой продукции;

■ длительность производственного цикла изготовления отдельных товаров;

■ количество потребляемых материалов и комплектующих изделий;

■ сезонность работы предприятия;

■ цены на используемые материальные ресурсы;

■ условия реализации продукции и организация расчетов по платежам;

■ расходы по доставке материалов, хранению и реализации продукции;

■ периодичность и сроки поступления платежей и др.

Для определения потребности предприятия в оборотных средствах используются:

Метод прямого расчета предполагает:

■ расчет норм запасов по отдельным видам товарно-материальных ценностей всех элементов нормируемых оборотных средств с учетом современных форм и методов снабжения, технологий, организации производства и труда, а также реализации готовой продукции;

■ определение годового и среднесуточного расхода элементов нормируемых ОбС;

■ определение частных нормативов по каждому, элементу ОбС, которое осуществляется исходя из нормы запаса (в сутках) и величины среднесуточного расхода данного вида материальных ценностей;

■ расчет совокупного норматива ОбС (сумма частных нормативов в денежном выражении).

Метод прямого расчета наиболее точный, однако трудоемкий и требует высокой квалификации экономистов, привлечения к нормированию оборотных средств многих служб предприятия. Главное условие его применения — тщательная проработка вопросов снабжения и производственного плана предприятия.

Статистико-аналитический метод предполагает определение потребности в оборотных средствах в размере среднесложившихся фактических остатков с учетом роста объема производства и исключения излишних, ненужных, неликвидных остатков. Этот метод не в полной мере учитывает динамику и условия работы современных предприятий, что не обеспечивает необходимой точности расчетов. Однако этот метод применяется на тех предприятиях, где средства, вложенные в материальные ценности, имеют большой удельный вес в общей сумме оборотных средств.

Метод коэффициентов основан на соотношении темпов роста объемов производства и размеров нормируемых ОбС (сырье, материалы, затраты на незавершенное производство, готовая продукция на складе) в базисном периоде. Если же оборотные средства (например, запчасти) не имеют пропорциональной зависимости от объемов производства, то их потребность планируется на уровне среднеарифметических остатков за ряд лет.

Минимальная потребность предприятия в оборотных средствах (ОбС) определяется суммированием нормативов по производственным запасам (Нп. з), незавершенному производству (Ннпз), готовой продукции и отгруженным товарам (Нс. о), т. е. по нормируемым оборотным средствам по формуле:

![]() .

.

3. Определение норматива оборотных средств в производственных запасах

Норматив поступления оборотных средств в производственные запасы (Нп. з) устанавливается по каждому виду или группе материалов и включает экономически обоснованное (время в днях), необходимое:

■ для приемки, разгрузки, складирования и лабораторного анализа (определяет норму разгрузочного запаса — Нр);

■ нахождения сырья и материалов на складе в виде текущего запаса (определяет норму текущего запаса - Нтек);

■ нахождения на складе в виде страхового или гарантийного запаса (страховой запас — Нс);

■ подготовки к производству, связанной с выдержкой сырья, сушкой, разогревом, отстоем и прочими подготовительными процессами (подготовительный запас — Нп);

■ нахождения материалов в пути включая время документооборота (транспортный запас — Нтр).

Отсюда

![]() ,

,

где Рср — среднесуточная потребность в материалах по каждому их виду или группе (определяется делением сметы затрат материалов за квартал на число календарных дней в квартале).

Основными видами запасов являются текущий, страховой и транспортный. Текущий запас материала создается для обеспечения непрерывного процесса производства на период до очередной его поставки. На величину текущего запаса влияет периодичность поставок и объем потребления материалов. Величина текущего запаса материала i (Зтекi) определяется на основе среднесуточного потребления материала в натуральном измерении (ПМci) и периодичности интервала поставок материала в днях (Ипi) по формуле:

![]() .

.

При широкой номенклатуре ОбС средневзвешенный интервал запасов определяется не по всему перечню ценностей, а по видам и группам материалов, которые занимают наибольший удельный вес в общей сумме расходов материалов (не менее 70—80%).

Время нахождения материала в виде текущего запаса (Ттек) определяется как половина средневзвешенного интервала между поставками материала по формуле:

![]() ,

,

где Ип — средневзвешенный интервал между поставками материалов, (сырья), дн.; И3 — интервал запуска материалов или сырья в производство, дн.

Страховой запас материала i (Зстрi) создается для гарантийного обеспечения непрерывного производства на случай возникновения перебоев в снабжении i-м материалом. Страховой запас определяется по формуле:

![]() ,

,

где Tстрi — количество суток, на которые создается страховой запас материала i.

В практике время нахождения материалов в страховом запасе устанавливается в пределах до 50% нормы текущего запаса. При поставке материалов по прямым договорам его можно принять равным 30%. В случае же, когда предприятие расположено вдали от транспортных путей или использует уникальные материалы в небольших количествах, Зстрi = Зтекi.

Транспортный запас материала (3трi) определяется произведением среднесуточного потребления материала i в натуральном измерении (ПМсi) и времени транспортного запаса в днях (Тфi) по формуле^

![]() .

.

Подготовительный (технологический) запас материала i создается, когда поступающие на предприятие материалы не удовлетворяют требованиям производства и перед использованием их в производственном процессе требуется, например, сортировка, комплектование партий, сушка и т. д. Размер подготовительного запаса определяется исходя из установленных технических норм на выполнение этих видов операций.

Нормирование оборотных средств по вспомогательным материалам осуществляется так же, как и по основным материалам. При определении норматива оборотных средств в запасы тары, запасных частей, МБП, специальных инструментов используют, как правило, метод коэффициентов.

Норматив оборотных средств в запасы тары, запасных частей, специальных инструментов, МБП определяется произведением нормы запаса в рублях, установленной по отношению к определенному показателю на плановую величину последнего.

4. Определение норматива оборотных средств в незавершенном производстве и готовой продукции

Норматив ОбС в незавершенное производство (Ннзп) соответствует минимальному уровню задела, достаточного для нормального осуществления производственного процесса. Он состоит из циклового, оборотного и страхового запасов, обеспечивающих бесперебойность процесса производства.

Цикловой запас - это наличие полуфабрикатов, деталей и узлов на различных стадиях производства, в межоперационной транспортировке и в состоянии пролеживания. Оборотный запас создается при отсутствии сопряженности оборудования в работе отдельных участков и цехов. Страховой запас образуется для регулярного комплектования изделий при отклонениях от нормы в изготовлении и поступлении отдельных деталей и полуфабрикатов. Норматив оборотных средств в незавершенном производстве определяется по формуле:

![]()

где Ncpi — среднесуточный выпуск i-го вида продукции в натуральном выражении, который находится отношением годового объема производства в натуральном выражении (Qi) к числу календарных дней в году; Сi- - производственная себестоимость производства одной единицы того же вида продукции (определяется по текущим затратам, р.); Tп. ц — норма запаса по незавершенному производству в днях, т. е длительность производственного цикла изготовления единицы продукции (в днях), который определяется периодом от первой технологической операции до полного изготовления изделия и сдачи его на склад готовой продукции. При расчетах Тп.ц можно использовать среднюю длительность производственного цикла, которая находится как средневзвешенная величина длительности производственных циклов отдельных изделий. Длительность производственного цикла включает время на обработку (технологический запас), транспортировку полуфабрикатов (транспортный запас) и время нахождения обрабатываемых изделий в оборотном и страховом запасах. Чем продолжительнее процесс производства продукции, тем больше незавершенное производство и, следовательно, потребность в оборотных средствах; Кн — коэффициент нарастания затрат, который характеризует постепенное включение издержек производства в процессе изготовления продукции до достижения полной себестоимости. Этот коэффициент рассчитывается отношением себестоимости незавершенного производства к плановой себестоимости продукции. При относительно равномерном нарастании затрат в себестоимость продукции Кн исчисляется по формуле:

![]() ,

,

где Зс — единовременные затраты (сырье и материалы) в производственной себестоимости, р., Спосл — сумма всех последующих затрат в производственной себестоимости продукции, р.

Сырье и материалы переносят свою стоимость на себестоимость готовых изделий, поэтому они включаются в себестоимость в начале производственного процесса в полном размере. Остальные затраты (Спосл), входящие в себестоимость (затраты на заработную плату, вспомогательные материалы и др.), нарастают в процессе производства продукции равномерно, а поэтому они принимаются в половинном размере (0,5).

Для многономенклатурного производства расчет норматива незавершенного производства осуществляется по формуле:

![]() ,

,

где Тср — средняя длительность производственного цикла на предприятии (в сутках), определяется на основе данных длительности производственного цикла по отдельным видам или группам выпускаемой продукции (Т1, Т2, …,Тп) и удельных весов отдельных видов или групп продукции в общем объеме выпуска (d1,d2,.., dn) по формуле:

![]() ;

;

Кср - средний коэффициент нарастания затрат в производстве, определяется на основе данных коэффициентов нарастания затрат по отдельным видам или группам выпускаемой продукции (К1, К2, .... Кп) и плановой производственной себестоимости находящихся в производстве отдельных видов или групп выпускаемой продукции (С1, С2, …, Сn) по формуле:

![]() .

.

При нормировании оборотных средств в запасах готовой продукции исходят из необходимости обеспечения планомерной ее реализации в соответствии с заключенными договорами. Норма запаса готовой продукции на складе включает время, необходимое:

■ для подбора, упаковки отдельных видов продукции в определенном ассортименте и количестве;

■ комплектования партий отгружаемой продукции в соответствии с заказами или договорами с учетом транзитных норм;

■ хранения на складе продукции, вывозимой покупателями в сроки, установленные в соответствии с положением о поставках товаров;

■ транспортировки готовой продукции со склада предприятия до станции железной дороги или пристани.

Норма оборотных средств на готовую продукцию зависит от следующих факторов:

■ порядка отгрузки и времени, необходимого для приемки готовых изделий из цехов (сюда входит время на оформление приходных документов и карточек учета, рассортировку изделий по типоразмерам);

■ времени, необходимого для комплектования, подбора изделий до размера отгружаемой партии и в ассортименте соответственно заказам или договорам;

■ времени накапливания продукции до размера отгружаемой партии, например в целях полного использования контейнера, вагона, платформы;

■ времени, необходимого для упаковки и маркировки продукции;

■ времени хранения продукции на складе;

■ времени, необходимого для доставки упакованной продукции со склада предприятия до железнодорожной станции, пристани;

■ времени погрузки продукции;

■ времени ожидания подачи транспортных средств под погрузку и визирование документов.

Норматив ОбС в запасах готовой продукции на складе предприятия (Нг. п) в стоимостном выражении определяется как произведение среднесуточного выпуска готовой продукции по производственной себестоимости IV квартала планового года (VсрIV). в рублях в день на норму запаса готовой продукции в днях (Тд) по формуле:

![]() .

.

Среднесуточный выпуск готовой продукции ( VсрIV ) определяется путем деления объема выпускаемой продукции в IV квартале по производственной себестоимости (в рублях) на 90 дней.

5. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия

Степень эффективности использования оборотных средств характеризуются следующими основными показателями:

1) коэффициент оборачиваемость;

2) длительность одного оборота;

3) загрузка оборотных средств.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (число оборотов) определяется отношением суммы, вырученной от реализации продукции (Ар) на сумму средних остатков оборотных средств (Соб):

![]() .

.

Сумма остатков оборотных средств определяется следующим образом: за месяц – сумма остатков на начало и конец месяца и делением на 2; за квартал – сумма трех среднемесячных остатков и делением на три; за год – сумма четырех среднеквартальных остатков и делением на четыре. При этом из среднего остатка оборотных средств вычитаются суммы, находящиеся на расчетных счетах в банках.

Загрузка оборотных средств (Зо. с.) является величиной обратно пропорциональной величине коэффициента оборачиваемости.

![]() .

.

Длительность одного оборота оборотных средств (Д) определяется по формуле:

![]() ,

,

где Дп – длительность периода, за который определяется степень использования оборотных средств; Коб. – число оборотов в год. При этом принято считать, что длительность года – 360, квартала – 90 и месяца 30 дней.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств способствует увеличению накоплений (абсолютное высвобождение средств); сумма среднего остатка оборотных средств обратно-пропорциональна коэффициенту оборачиваемости. Поэтому, чем больше оборотов сделают оборотные средства, тем меньше их потребуется для получения того же объема продукции. Величина высвобождения оборотных средств определяется по формуле:

,

,

где ![]() и

и ![]() – средняя длительность оборота в базисном и планируемом периоде, в днях;

– средняя длительность оборота в базисном и планируемом периоде, в днях;

Дп – длительность расчетного периода, в днях.

Ар – выручка от реализации.

Сумма оборотных средств, высвобождения в результате ускорения их оборачиваемости, определяется расчетом по следующей методике:

![]() ,

,

где Эоб. с. – экономия оборотных средств;

Ар – фактический объем реализации в оптовых ценах предприятия, млн. руб.;

Доп. п. – длительность одного оборота по плану, дни;

Д –количество дней в периоде;

Соб – фактический средний остаток оборотных средств, тыс. руб.

Пути повышения эффективности использования оборотных средств:

Первый путь — уменьшение запасов готовой продукции и решение проблемы ее сбыта. Сокращение запасов на предприятии особенно рационально в условиях высоких темпов инфляции, когда запасы растут в цене, а долги обесцениваются.

Второй путь — экономия затрат и прежде всего сырья.

Третий путь — избавление от излишнего оборудования и использование полученных средств на повышение оборотных средств предприятия.

Четвертый путь — переход к выпуску новой продукции с учетом скорости ее оборота, высокой степени переработки и близости к конечному потребителю.

Пятый путь — ориентация предприятия только на платежеспособный спрос и его стимулирование, создание дистрибьютерских и собственных торговых сетей для ускорения оборачиваемости готовой продукции.