С учетом действующих в республике нормативных документов отпускная цена на продукцию рассчитывается по формуле:

ОЦ = С + П, (7.10)

где ОЦ – отпускная цена разработчика, руб.;

С – плановая себестоимость, руб.;

П – прибыль, руб.

Прибыль рассчитывается по следующей формуле:

![]() , (7.11)

, (7.11)

где: R – уровень рентабельности, % (примем 15%).

Рассчитаем стоимость проекта с учетом НДС. Ставка НДС 20%.

![]() (7.12)

(7.12)

Сумму отпускной цены с НДС рассчитаем по формуле:

![]() (7.13)

(7.13)

Рассчитаем прибыль разработчика за разработку проекта (Пр) по формуле

, (7.14)

, (7.14)

![]()

Таким образом, разработчик программного обеспечения может продать заказчику программное обеспечение за 4950500 рублей, что покроет затраты и обеспечит прибыль в размере 1 рублей за разработку проекта.

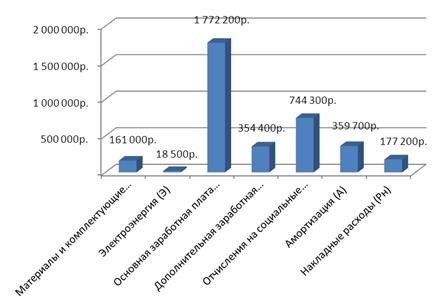

7.5 Графическое представление результатов экономической части проекта

Демонстрация этапов разработки программного обеспечения в рамках экономической части дипломного проекта осуществляется в виде кольцевой диаграммы в соответствии с рисунком 7.5.1.

Рисунок 7.5.1. – Диаграмма плановой себестоимости программного обеспечения

Разработку и реализацию проекта «ЭСО «Охрана труда»» можно считать экономически целесообразной, т. к. на данный продукт является пока единственным на рынке своего рода. Следовательно, данный продукт будет пользоваться спросом, и приносить прибыль.

8 Охрана труда и техника безопасности

8.1 Защита человека от воздействия загрязнений воздуха в производственных помещениях.

В производственных помещениях работающие станки, машины, оборудование, сырье для производства материалов выделяют в окружающий воздух большое количество различных паров, газов и пыли. Например, при производстве древесных плит, мебели выделяются вредные для человека стирол, формальдегид, бутилацетат, этилацетат, ксилол, толуол, древесная, абразивная и другая пыль и т. п. В гаражах воздух загрязняется угарным газом, акролеином, углекислым газом и пр. Кроме того, в производственных помещениях на качество воздуха влияет лучистое тепло, выделяемое работающими станками, аппаратами, прессами, печами, нагретыми изделиями.

Вредные, токсичные, пожаро - и взрывоопасные пары, газы и пыль могут выделяться в воздух производственных помещений в процессе химических реакций, особенно при открытом и полузакрытом способах производства. Это происходит в процессе испарения с открытых поверхностей резервуаров и ванн, заполненных различными растворами, щелочами и прочими веществами, а также со смоченных растворами и щелочами поверхностей деталей, изделий, предметов при перемещении их по цеху и хранении в местах выдержки; в результате просачивания через неплотности аппаратуры, оборудования, коммуникаций (фланцевые стыки трубопроводов, арматуры, сальники и т. д.); за счет прорыва при открывании люков, а также при аварии оборудования и трубопроводов; через неплотности в кладке пламенных печей, через открытые смотровые и загрузочные щели и окна; через неплотности укрытий над оборудованием, устанавливаемым в местах выделения вредных веществ. Вредные вещества выделяются в лесопильных цехах, сушильно-раскроечных отделениях, отделениях повторной машинной обработки, клееприготовительном отделении, отделочном отделении, в лаборатории и других производственных помещениях в результате несовершенства технологических процессов и характеристик оборудования.

К основным вредным факторам указанных цехов и отделений относятся:

- в лесопильных цехах - влага, шум, вибрация и древесные отходы;

- в сушильно-раскроечном отделении - избыточная теплота, влага и отходы, шум от деревообрабатывающих станков и линий обработки брусковых деталей;

- в клеильно-облицовочном отделении на участке раскроя листовых материалов и первичной машинной обработки, где установлены деревообрабатывающие станки, - древесные отходы и шум станков; там, где установлены полуавтоматические линии для облицовывания мебельных щитов, - пары формальдегида, выделяющиеся из клея при работе пресса, а также в местах выдержки щитов после их облицовывания;

- в отделении повторной машинной обработки, где установлены шлифовальные станки, - древесная и абразивная пыль;

- в клееприготовительном помещении, где установлены ванны для охлаждения баков с клеем, ванны для мытья посуды, реактор для клея и т. д., - водяные пары, незначительное количество летучих паров химических веществ, а также запах клея;

- в отделочном отделении, где установлены лаконаливные чаши, распылительные кабины, конвекционные сушильные камеры, станки для порозаполнения, промежуточного шлифования и полирования, ванны для грунтования и крашения, оборудованы рабочие места для отделочных и ремонтных работ и места для выдержки деталей после отделки, - шлифовальная и полировальная пыль и токсические пары растворителей отделочных материалов;

- в лаборатории, где установлен пресс гидравлический лабораторный ПГЛ-60, печь муфельная МП-1, шкаф сушильный с регулятором ШО-0,5, шкаф вытяжной для лабораторных работ и т. д., - пары химических реактивов.

Опасные свойства (токсичность, пожаро - и взрывоопасность) выделяемых паров, газов и пыли изменяются в связи с применением новых синтетических материалов, оборудования и технологий. При определенной концентрации загрязнений в виде паров, газов, пыли и влаги, выделяемых производственными установками, они могут быть не только вредны и опасны для здоровья, но и пожаро - и взрывоопасны.

Загрязнение воздуха и излишек влаги и водяных паров вредно влияют на здоровье, работоспособность и производительность труда людей. Если повышенная или пониженная температура человеческого тела всего на 1 °С держится в течение длительного времени, это вызывает заметное ухудшение самочувствия. Если организм недостаточно обеспечивается кислородом, у рабочего появляется головокружение, слабость, тошнота, недомогание.

На предприятиях, производственная деятельность которых связана с вредными веществами, должны быть разработаны нормативно-технические документы по безопасности труда при производстве, применении и хранении вредных веществ, а также выполнены комплексы организационно-технических, санитарно-гигиенических и медико-биологических мероприятий по обеспечению безопасности труда при контакте с вредными веществами:

- замена вредных веществ в производстве наименее вредными, сухих способов переработки пылящих материалов - мокрыми;

- выпуск конечных продуктов в непылящих формах;

- замена пламенного нагрева электрическим, твердого и жидкого топлива - газообразным;

- ограничение содержания примесей твердых веществ в исходных и конечных продуктах;

- применение прогрессивной технологии производства (замкнутый цикл, автоматизация, комплексная механизация, дистанционное управление, непрерывность процессов производства, автоматический контроль процессов и операций), исключающей контакт человека с вредными веществами;

- выбор соответствующего производственного оборудования и коммуникаций, не допускающих выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны в количествах, превышающих ПДК, при нормальном ведении технологического процесса, а также правильная эксплуатация санитарно-технического оборудования и устройств (отопления, вентиляции, водопровода, канализации);

- рациональная планировка промышленных площадок, зданий и помещений;

- применение специальных систем по улавливанию и утилизации газов;

- рекуперация вредных веществ и очистка от них технологических выбросов, нейтрализация отходов производства, промывных и сточных вод;

- применение средств дегазации, активных и пассивных средств взрывозащиты и взрывоподавления;

- контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

- включение в стандарты или технические условия на сырье, продукты и материалы токсикологических характеристик вредных веществ;

- включение данных токсикологических характеристик вредных веществ в технологические регламенты;

- применение средств индивидуальной защиты работающих;

- специальная подготовка и инструктаж обслуживающего персонала;

- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, имеющих контакт с вредными веществами;

- разработка медицинских противопоказаний для работы с конкретными вредными веществами, инструкций по оказанию доврачебной и неотложной медицинской помощи пострадавшим при отравлении.

Для того чтобы поддерживать в помещениях нужный состав и состояние воздуха и обеспечивать условия, необходимые для некоторых технологических процессов, нужна вентиляция. С ее помощью удаляют токсические, пожаро - и взрывоопасные загрязнения или разбавляют их до безвредной и безопасной концентрации, допускаемой санитарно-гигиеническими и пожарными нормами и Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПБ) ПОТ РМ, РД 153-34.0-03.150-00.

Под вентиляцией понимается комплекс искусственных сооружений, предназначенных для подачи в помещение чистого и удаления из помещения загрязненного воздуха.

Особенностью и преимуществом механической вентиляции является то, что воздух, вводимый в помещение, можно очистить и подвергнуть специальной обработке в зависимости от назначения помещения, а удаляемый воздух - очистить и обезвредить.

Воздух подают в помещение через воздухоприемные шахты, имеющие жалюзийные решетки, предохраняющие приточную шахту или камеру от попадания в нее случайных предметов (отбросов, бумаги и др.) и действия атмосферных осадков.

Для предотвращения попадания выбрасываемого загрязненного воздуха в воздухозаборную шахту между заборными и вытяжными отверстиями рекомендуется делать вертикальный разрыв 6...8 м, а горизонтальный разрыв - не менее 10м. Кроме того, воздухозаборную шахту следует располагать с наветренной стороны по отношению к вытяжным шахтам. Забор воздуха производится на высоте 2...3 м от поверхности земли.

Воздух, подаваемый в помещения, может быть подвергнут озонированию, ионизации, ультрафиолетовой радиации, кондиционированию, нагреванию, охлаждению, увлажнению и дезинфекции.

Для защиты органов дыхания от токсических паров, газов или пыли оборудование и установки герметизируют, устраивают укрытия, местную вытяжную вентиляцию, дистанционное управление, автоматизируют управление, заменяют вредные, ядовитые материалы менее вредными. Если инженерно-техническими устройствами невозможно устранить вредное воздействие паров, газов или пыли, применяют средства индивидуальной защиты - изолирующие и фильтрующие противогазы и респираторы. Для защиты от определенных токсических паров и газов применяют специальные поглотители (патроны). Противогаз с патроном "А" служит для защиты от паров бензина, керосина, ацетона, бензола, толуола, ксилола, бутилацетата, хлорэтана; с патроном "В" - для защиты от сернистых газов, хлора, сероводорода, синильной кислоты, оксидов азота, хлористого водорода, фосгена; с патроном "Г" - от паров ртути; с патроном "КД" - от аммиака и сероводорода (раздельно и в смеси); с патроном "СО" - от оксида углерода; с патроном "М" - от всех вышеперечисленных паров и газов.

Респиратор РПГ-67А предназначен для защиты от бензина, керосина, ацетона, бензола, эфира; респираторы РУ-60, Ф-46 и ШФ-2 (универсальные) - для одновременной защиты от паров, газов и пыли. Для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей (грубой и тонкой пыли) используют респираторы СР-45, "Астра-2", ШБ-1, "Лепесток-5", "Лепесток-40", "Лепесток-200". К каждому респиратору прилагают техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Заключение

В процессе дипломного проектирования было разработано электронное средство обучения по дисциплине «Охрана труда».

Программный продукт разработан с целью повышения эффективности обучения учащихся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа, обучающихся по специальности 2«Программное обеспечение информационных технологий», единичная квалификация «Техник-программист».

Система позволяет изучить представленный в программном средстве материал за короткое время, так как он изложен последовательно и понятно, а также проверить полученные знания при помощи разработанных тестов.

Результаты проверки показали, что система работает без ошибок и может быть интегрирована в учебно-образовательные процессы.

Программа обеспечивает удобный пользовательский интерфейс, информация представлена логично, интересно и проста для понимания. Весь представленный материал согласован с преподавателем дисциплины «Охрана труда».

ЭСО может быть использовано как при индивидуальном, самостоятельном обучении, так и во время проведения групповых учебных занятий в аудиториях, оснащенных хотя бы одним компьютером и мультимедийным проектором.

Список литературы

1 Буч, Г. Язык UML. Руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 496 с.

2 Гофман, В. Э., Delphi 6. – М: АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-Пресс, 1998. – 1148 с.

3 Методические указания по дипломному проектированию для учащихся специальности 2«Программное обеспечение информационных технологий»: МГЭПТК, 2013. – 20 с.

4 Методические указания по дипломному проектированию (для экономической части) для учащихся специальности 2«Программное обеспечение информационных технологий»: МГЭПТК, 2013. –12 с.

5 Скуратов, В. Программирование с помощью Delphi. Уроки программирования: создание программ. Ваш компьютер. 2000.№10, 40с.

6 Фаронов, В. В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов – СПб.:Питер, 2004. – 640с.

7 Челноков, труда: учеб. Пособие / , . – 2-е изд., испр. – Минск:Выш. шк., 2006. – 463 с.

8 ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

9 ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.

10 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ

11 ГОСТ 19.ЕСПД ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

12 ГОСТ 19. ЕСПД ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

13 ГОСТ 19.701-90 ЕСПД СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ, ПРОГРАММ, ДАННЫХ И СИСТЕМ

14 Межотраслевая типовая инструкция по охране труда

Приложения

Приложение А

Код программы

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Buttons, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls;

type

Tf1_main = class(TForm)

SpeedButton1: TSpeedButton;

SpeedButton2: TSpeedButton;

Image1: TImage;

procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);

procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

f1_main: Tf1_main;

implementation

uses Unit2;

{$R *.dfm}

procedure Tf1_main. SpeedButton1Click(Sender: TObject);

begin

f2_menu. show;

end;

procedure Tf1_main. SpeedButton2Click(Sender: TObject);

begin

close;

end;

end.

unit Unit2;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, OleCtrls, SHDocVw, ExtCtrls, ComCtrls, Menus, Buttons, StdCtrls,

MPlayer, jpeg, shellapi;

type

Tf2_menu = class(TForm)

MainMenu1: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

N3: TMenuItem;

PageControl1: TPageControl;

TabSheet1: TTabSheet;

TabSheet2: TTabSheet;

TabSheet4: TTabSheet;

Panel1: TPanel;

Panel2: TPanel;

WebBrowser1: TWebBrowser;

Panel3: TPanel;

Panel5: TPanel;

WebBrowser2: TWebBrowser;

TreeView1: TTreeView;

Panel6: TPanel;

SpeedButton3: TSpeedButton;

SpeedButton4: TSpeedButton;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

WebBrowser3: TWebBrowser;

Image1: TImage;

Image2: TImage;

Image3: TImage;

Image4: TImage;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

TabSheet3: TTabSheet;

Image5: TImage;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit3: TEdit;

MonthCalendar1: TMonthCalendar;

BitBtn1: TBitBtn;

BitBtn2: TBitBtn;

BitBtn3: TBitBtn;

Timer1: TTimer;

Label8: TLabel;

SpeedButton1: TSpeedButton;

SpeedButton2: TSpeedButton;

SpeedButton5: TSpeedButton;

procedure TabSheet1Show(Sender: TObject);

procedure N3Click(Sender: TObject);

procedure TreeView1Click(Sender: TObject);

procedure SpeedButton4Click(Sender: TObject);

procedure SpeedButton3Click(Sender: TObject);

procedure Label1Click(Sender: TObject);

procedure Label2Click(Sender: TObject);

procedure TabSheet4Show(Sender: TObject);

procedure TabSheet2Show(Sender: TObject);

procedure N1Click(Sender: TObject);

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);

procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);

procedure TabSheet3Show(Sender: TObject);

procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);

procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);

procedure SpeedButton5Click(Sender: TObject);

procedure N2Click(Sender: TObject);

procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

f2_menu: Tf2_menu;

x:string;

implementation

uses Unit_testy, Unit_test2, Unit_test3, Unit_oProgr;

{$R *.dfm}

procedure Tf2_menu. TabSheet1Show(Sender: TObject);

begin

f2_menu. WebBrowser1.Navigate(ExtractFilePath(Application. ExeName)

+'Тексты\Тем. план Охрана труда. htm');

end;

procedure Tf2_menu. N3Click(Sender: TObject);

begin

close;

end;

procedure Tf2_menu. TreeView1Click(Sender: TObject);

begin

CASE TreeView1.Selected. SelectedIndex OF

//Введение

0:begin

x:=ExtractFilePath(Application. ExeName);

f2_menu. WebBrowser2.Navigate(x+'Тексты\Введение. mht');

end;

///Раздел 1

10,11:begin

x:=ExtractFilePath(Application. ExeName);

f2_menu. WebBrowser2.Navigate(x+'Тексты\Тема 1.1.mht');

end;

12:begin

x:=ExtractFilePath(Application. ExeName);

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |