Дело в том, что, несмотря на приверженность экономистов биологическим аналогиям, в мире живого мышь всегда остается мышью и ни при каких условиях не может превратиться во льва.

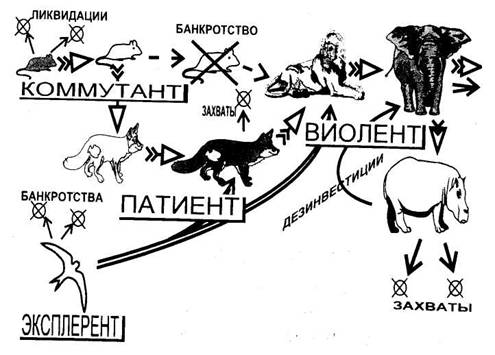

Рис. 7. Цикл жизни фирмы

В мире компаний маленькая фирма, верно избравшая свою линию поведения, напротив, может пробиться к вершинам пирамиды бизнеса, совершив невиданное в биологии превращение.

Отправной точкой развития только что организованной компании, как правило, служит состояние коммутанта – «серой мыши» экономики. Не обладая ни высокопроизводительным оборудованием, ни специальными познаниями, ни научно-техническими заделами такая фирма благодаря верному выбору сферы деятельности может обеспечить себе устойчивое положение и достаточный уровень прибылей. Если компания окажется гибкой, то постепенно накопит капитал и станет увеличиваться в размерах.

Здесь, однако, ее поджидает первая опасность. Практика показывает, что механическое увеличение размеров, без соответствующего изменения стратегии ведет к краху. Простое разрастание вширь оправдывает себя только в эпоху становления отраслей. Современный рынок, на котором действует наша гипотетическая фирма, не пуст. На нем уже господствуют крупные корпорации, которые не потерпят новых конкурентов, если у тех не окажется каких-то особых сильных сторон.

В самом деле, даже на незрелом рынке современной России далеко не все возможно. Нет ничего удивительного, если новичок сможет организовать, например, компьютерный салон в областном центре. Вполне вероятен и его успех на этом поприще и постепенное расширение дела. Но выход на общероссийский уровень таким лобовым путем, являвшийся почти общим правилом в гг. и еще наблюдавшийся в порядке исключения в 1993 г., к настоящему времени (рубеж 1996 г.) практически исключен. Новичка просто задавят более старые и сильные фирмы.

«Мышь-переросток» поэтому чаще всего обречена. Чтобы выжить и продолжить развитие малой фирме надо вовремя превратиться в «хитрую лису» – специализированную компанию-патиента. Если фирма научится делать что-либо существенно лучше других, ей уже не страшны конкуренты. Как бы мощны они не были, в избранной фирмой сфере специализации им с ней не сравниться.

Компания-лиса растет, укрепляется и занимает все большую часть своего рыночного сегмента: сначала в национальных, а при удаче и в международных масштабах. Здесь фирму поджидает второй барьер – ограниченные размеры избранной ниши. Чтобы продолжить рост надо вторгнуться в сферу массового производства.

Это далеко не простой выбор. Ведь вне своей рыночной ниши «лиса» становится значительно более уязвимой для конкурентов. Чаще всего переход к массовому производству оканчивается благополучно, если избранная специализация оказалась очень перспективной. Как, скажем, перспективной была специализация фирмы «Даймлер-Бенц» на выпуске автомобилей высокого качества. С ростом численности так называемого «среднего класса» – не богачей, но весьма обеспеченных людей – в развитых странах потребность в таких автомобилях приобрела широкие масштабы и помогала росту фирмы.

«Хитрая лиса» превращается в «гордого льва», т. е. в компанию-виолента, удовлетворяющую своей продукцией быстро растущий спрос на какую-то массовую разновидность товаров или услуг. Впрочем, к состоянию «льва» есть и другой путь: рискованный и мало кому покоряющийся путь прорывного научно-технического прогресса.

В случае успеха занятая такой деятельностью компания-эксплерент («первая ласточка») оказывается на волне динамично растущего спроса. Так, знаменитая фирма «Эппл», начав с карликовых размеров, и обогнав сотни фирм, выдвинулась в корпоративную элиту Америки благодаря изобретению персонального компьютера.

Далее эволюция фирмы продолжается в рамках виолентной стратегии. Динамичное состояние «гордого льва» постепенно сменяется ролью «могучего слона». Дело в том, что ни одна отрасль экономики не пребывает постоянно в состоянии взрывного роста. Наступает насыщение рынка. Чтобы не стать заложником судьбы единственного товара, фирма проникает во все новые сферы, стремясь везде занять доминирующие позиции.

Положение «могучего слона» очень устойчиво: компания пребывает в нем порой до столетия и даже больше. Но возможна и дальнейшая – уже неблагоприятная эволюция – в направлении «неповоротливого бегемота».

Сохранив гигантские размеры, такая фирма-бегемот обрастает бесчисленными второстепенными производствами, становится малоуправляемой, окончательно утрачивает динамизм, а вместе с ним и прибыльность. Благодаря огромным размерам и мощи все это не ведет к немедленному краху: действие развивается десятилетиями, картина меняется еле заметно, как в замедленном кино. Однако, принципиальных выходов из этой ситуации лишь два. Либо избавление от неэффективных производств путем их ликвидации или распродажи (дезинвестиций) и возвращение к стадии «слона». Либо поглощение более удачливыми конкурентами, знаменующее конец истории фирмы.

На прилагаемом рисунке весь жизненный цикл изображен схематически, причем особо отмечены устойчивые состояния, в которых фирма может находиться длительное время. А также типичные опасности, которые могут преждевременно оборвать ее жизненный путь.

К проблемам эволюции фирмы мы будем возвращаться при рассмотрении каждой стратегии. Но начнем не самых маленьких, а с самых больших компаний. Дело в том, что гиганты оказывают сильное воздействие на все сообщество фирм, а поведение всех других компаний будет просто непонятно, если не учитывать его. Так, невозможно понять образ жизни многочисленных растений и животных, населяющих дубравы, если не знать, что из себя представляет сам дуб.

Приложение

Несколько слов об используемой в пособии терминологии

Как уже отмечалось в предисловии, теория рыночной конкуренции родилась относительно недавно. Устоявшейся и общепризнанной во всем мире терминологии в этой научной дисциплине пока нет: почти каждый исследователь использует свою систему обозначений.

При этом описания рыночной стратегии компаний в экономической литературе отличаются на первый взгляд курьезной особенностью – используемые термины часто имеют выраженный биологический «акцент»: рыночная ниша (явная калька с ниши экологической), «выживание в конкурентной борьбе», доминантная фирма и т. д. Особенно же часто встречаются вроде бы не совсем всерьез проводимые сравнения определенных типов фирм с животными и растениями: «жалящими москитами», «неповоротливыми бегемотами», «серыми мышами» (см. ниже).

Разумеется, по-настоящему никто не думает переносить на хозяйство законы, действующие в биологии. Но и обращение к миру живых существ кажется неслучайным: принятое в традиционной (вплоть до второй половины XX века) экономической теории представление о возможных вариантах конкурентной борьбы было до предела обеднено. Оно сводилось, по существу, к описанию двух вариантов конкуренции, соперничеству равных по мощи предприятий или к подавлению слабого сильным.

На практике, однако, каждый исследователь сталкивается с исключительно сложной картиной рыночного взаимодействия фирм, в эти рамки никак не укладывающейся. Не удивительно, что не обнаружив в своей науке подходящих терминов, он ищет их на стороне. К тому же в биологии соответствующая терминология отработана очень хорошо. Не забудем, что миллиарды живых существ, населяющих Землю вступают в конкурентные отношения ежедневно. Это тот прочный эмпирический фундамент, на котором биологи создают и оттачивают свой понятийный аппарат.

Нам не хочется порывать с этой стихийно сложившейся традицией, поскольку она делает достаточно сложные термины запоминающимися и понятными. Есть и еще одна причина. В биологии нашей страны уже принадлежит грустный приоритет: теория типов конкурентной стратегии была впервые предложена в 1935 г. и осталась в полном небрежении, пока через 40 лет не была переоткрыта англичанином Дж. П. Граймом и не приобрела всемирную известность. Память о выдающемся соотечественнике можно хранить по-разному. В том числе и закрепив принятую им терминологию. Пусть даже в другой науке.

принадлежат играющие центральную роль в настоящем пособии термины «виолент», «патиент», «эскплерент». Разумеется, мы вкладываем в них чисто экономическое содержание.

Автором же «звериных» обозначений типов фирм («лис», «мышей», «львов» и т. д.) является всемирно известный швейцарский эксперт Харальд Фризевинкель. Фризевинкеля и хорошо сочетаются между собой и мы решили использовать в пособии обе.

Глава 3.

Фирмы-львы, фирмы-слоны и фирмы-бегемоты: плюсы и минусы гигантизма.

Новые понятия

Олигополия – состояние рынка, при котором на нем господствует небольшое число крупных фирм.

Экономия на масштабах производства – снижение издержек на выпуск единицы продукции по мере роста размеров предприятия. Наблюдается вплоть до достижения некоторого оптимального размера предприятия, после чего издержки начинают расти.

Фиксированные издержки – издержки, которые не меняются с изменением объема текущего производства. Большинство видов фиксированных издержек, однако, все же растет в случае расширения производственных мощностей, в связи с чем их часто называют «условно-фиксированными».

Безусловно-фиксированные издержки – разновидность фиксированных издержек, которые не растут даже при расширении производственных мощностей. Существование и увеличивающееся значение этого вида издержек в условиях современной научно-технической революции служит одним из важнейших источников конкурентоспособности крупных фирм.

«Преимущество первого хода» – закономерность, выражающаяся в том, что фирма, первой захватившая лидерство в отрасли, получает столь существенное преимущество над конкурентами, что в дальнейшем обычно способна сохранять доминирующие позиции в течение многих десятилетий.

Диверсификация – процесс проникновения фирмы в смежные отрасли (подотрасли) производства.

«Гордые львы» – первая стадия в развитии гигантских фирм-виолентов. Компания-лев быстро растет благодаря рыночному успеху своей продукции и почти не имеет побочных производств (т. е. слабо диверсифицирована). Как правило, возглавляет технический прогресс в своей отрасли.

«Могучие слоны» – вторая стадия развития виолента. Фирмы-слоны отличаются особо крупными размерами; средним по темпу, но очень устойчивым ростом; широкой диверсифицированностью и наличием сети зарубежных филиалов. В завидном состоянии фирмы-слона виолент при благоприятных обстоятельствах может пребывать долгие десятилетия.

Тактика «ловкого второго» – распространенная политика виолентов-слонов в сфере научно-технического прогресса. Состоит в том, что фирма не стремится обязательно быть лидером в изобретении нового, но опережает всех своих конкурентов в его внедрении в массовое производство. Благодаря этой тактике «слон» часто пожинает основные плоды чужих изобретений.

«Неповоротливый бегемот» – завершающая стадия развития виолента. Фирма-бегемот сохраняет большие размеры, но теряет динамичность развития. Для нее характерна излишняя диверсификация (распыление сил по разным направлениям) постепенное нарастание технологического отставания.

Крупные предприятия подвергаются в последние годы сокрушительной критике. Гигантов обвиняют в бюрократизме, негибкости, враждебности к потребителям, монополизме и пр. Напротив, положительные качества: предприимчивость, эффективность, неформальное отношение к делу и многое в том же роде связывается только с мелким бизнесом. Бесспорно, такие взгляды имеют серьезные основания. К тому же они особенно понятны в нашей стране как естественная реакция на безудержное восхваление крупного производства в недавнем прошлом.

Взвешенный подход к крупным предприятиям, однако, не может игнорировать тот факт, что при всех своих недостатках они являются стержнем любой современной развитой экономики. Составляя не более 1-2 % от общего числа фирм США, Западной Европы или Японии, они создают от одной трети до половины валового национального продукта, производимого в этих центрах мировой экономики, и выпускают более половины всей промышленной продукции.

Очевидно, что наряду со слабостями крупные предприятия, в своем абсолютном большинстве придерживающиеся виолентной стратегии конкурентной борьбы, имеют и сильные стороны. Многие из их внушительных достоинств известны давно и подробно изучены экономической теорией. Другие проявились лишь в современную эпоху интенсивного научно-технического прогресса. В исследование последних наряду с другими учеными крупный вклад внес современный американский экономист, лауреат Пулитцеровской и Бэнкрофтовской премий Чендлер.

3.1. База и границы эффективности крупного производства

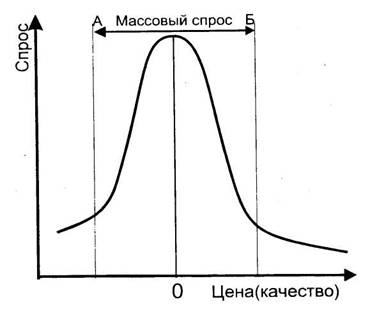

В главе 1 было установлено, что в качественном отношении спрос на товары и услуги очень разнообразен: одним потребителям нужны продукты с одними, а другим – с другими характеристиками. Как обстоит, однако, дело с количественной стороной? Каких товаров нужно больше, а каких меньше? На рис. 8 изображено типичное распределение спроса.

Рис. 8. Распределение спроса в зависимости от цены (качества) товара

Прежде всего обратим внимание на общие контуры рынка. Спрос концентрируется вокруг некоторого среднего, типичного на данный момент и для данной экономики уровня качества и, соответственно, цены товара (на графике около точки 0). Дорогих товаров сверхвысокого качеств или дешевых и плохих продуктов сбывается существенно меньше.

Для фирм-производителей эта закономерность имеет важное практическое значение. Выпуская товары с характеристиками, близкими к наиболее популярным (на графике – в интервале ценовых и качественных показателей от А до В), можно с помощью относительно небольшого ассортимента товаровваров у? ой сированными" удовлетворить существенную часть всего платежеспособного спроса.

Исторические факты эффективности крупных предприятий

Это, в свою очередь, открывает объективную возможность для организации массового выпуска стандартных продуктов Действительно, смысл организации крупного производства был бы минимален, если бы пришлось в небольшом числе изготовлять продукты с сильно отличающимися свойствами. Ведь для каждого их сорта понадобились бы новые технологии, новое оборудование, заново обученный персонал. Даже если крупная фирма была бы создана, в технологическом отношении она в таких условиях представляла бы плохо связанный конгломерат мелких производств.

Но коль скоро рынок по большей части требует примерно одинаковых товаров, их выпуск большими сериями может быть налажен исключительно рационально.

Действительно трудами экономических историков многих стран на обширнейшем фактическом материале была прослежена следующая закономерность: появление в отрасли крупных фирм и ее переход в олигополистическое состояние обычно сопровождается резким увеличением производительности (напомним, что олигополией, собственно, и называется такое состояние рынка, когда на нем действуют лишь несколько крупнейших фирм. В марксистской литературе для выражения того же понятия обычно говорят о «монополизации рынка»). По разным причинам в нашей стране этот факт все время приходился не ко двору (сначала как «восхваление капиталистической монополии», ныне как «пропаганда гигантомании») и практически неизвестен. Поэтому приведем хотя бы самые знаменитые примеры.

Создание Дж. Д. Рокфеллером гигантского нефтяного треста «Стандарт ойл» привело к 6-кратному снижению цены 1 галлона керосина (с 2,5 до 0,4 ц.) всего за 6 лет. Точно так же олигополизация черной металлургии вызвала не повышение (как можно было бы думать), а стремительное сокращение издержек и цен. Карнеги гигант продавал в 1889 г. 1 т. рельсов за 29 д., тогда как еще в 1880 г. она стоила 68 д. Формирование до ныне остающегося лидером германской химической промышленности концерна «Байер» вызвало падение цены 1 кг. анилиновых красителей с 200 до 9 марок. А век спустя столь же драматическим ростом производительности труда (и падением цен) сопровождалось вторжение крупнейших электронных фирм на рынок персональных компьютеров и вытеснение с него мелких фирм-изобретателей этой популярной разновидности вычислительных машин.

Экономия на масштабах производства.

В основе столь впечатляющего прогресса лежит несколько факторов. Один из них – давно знакомое экономистам явление – экономия на масштабах производства. Оно состоит в том, что с ростом размеров предприятия издержки производства единицы продукции падают. Точнее, снижение издержек идет до тех пор, пока не будет превышен некоторый оптимальный размер завода.

Сокращение средних издержек с увеличением размера предприятия обусловлено рядом причин:

1. Технологические причины. Как показывает опыт, толчок к прогрессивному преобразованию отрасли и возникновению в ней крупных предприятий обычно дает изобретение некой новой технологии или продукта, допускающих дешевое и массовое изготовление конкурентоспособной продукции. В дальнейшем самое производительное оборудование, как правило, используется на крупных предприятиях. Часто это связано с законами природы. Так, экономичность тепловых электростанций, домен, химических реакторов и ряда других видов оборудования по самой физике процессов пропорциональна размерам установок. Важны и стоимостные факторы. Более производительное оборудование обычно и стоит дороже. Поэтому купить его под силу только крупной фирме. Да и использовать дорогое оборудование рационально только при выпуске значительного объема товаров или услуг.

2. Выгоды от специализации. Большой объем производимых товаров или услуг позволяет увеличить степень специализации. В частности, повышается

а) специализация оборудования

б) специализация персонала.

Если объем производства невелик, то многие операции совершаются либо вручную, либо на универсальном оборудовании. Так, на небольшой фирме при рассылке корреспонденции конверты заклеиваются вручную. Покупать специальный агрегат для заклейки двух десятков конвертов в день – просто нерентабельно. Но объем корреспонденции, рассылаемой большим торговым домом, уже достаточно велик, чтобы механизировать операцию и, следовательно, снизить затраты в расчете на одно почтовое отправление. Аналогично обстоит дело со специализацией персонала. На маленькой фирме внешний вид товара попутно с решением своих основных задач определяет конструктор. На крупной – есть возможность содержать специалиста-дизайнера, который, разумеется, справляется с этой задачей более профессионально.

3. Выгоды от совместного производства нескольких товаров. Часто побочные продукты, отходы или временно свободное оборудование крупного производства столь велики, что позволяют на их базе почти без дополнительных расходов выпускать новые продукты. Так, наличие в Дании крупных скотобоен вызвало к жизни мощное производства инсулина. Дело в том, что этот жизненно важный медикамент экстрагируют из поджелудочной железы домашних животных. Высокая концентрация отходов мясопереработки обеспечила дешевым сырьем фармацевтическую промышленность, более того, стала важнейшей предпосылкой ее возникновения (легко понять, что, если бы фармацевтам пришлось поштучно собирать в разных местах, транспортировать и сохранять поджелудочную железу, то произвести из нее инсулин с разумной ценой они бы не смогли).

Дезэкономия на масштабах производства.

Существование экономии на масштабах производства не означает, что предприятия могут увеличиваться до бесконечности. Так, на слишком больших заводах технологические преимущества перерождаются в недостатки. В производственных процессах возникают узкие места: высокоэффективные основные операции тормозятся вспомогательными, контрольными, погрузо-разгрузочными и тому подобными работами, которые не поспевают за ростом производительности главных технологических линий. Излишняя специализация и выгоды от совместного производства нескольких товаров показывают свою оборотную сторону. А именно, производство становится неповоротливым, неспособным быстро реагировать на изменение ситуации на рынке. Например, узкоспециализированные машины обычно производительней универсальных, но их трудно перестраивать на выпуск новых продуктов. Не увеличивает гибкости и связка основного производства с выпуском массы сопутствующих продуктов. Ведь любые перестройки работы главных технологических линий в этих условиях надо вести так, чтобы не повредить и побочному производству. А это далеко не всегда возможно.

Словом, при превышении фирмой определенного (оптимального) размера экономия на масштабах производства сменяется дезэкономией, т. е. тенденцией к возрастанию издержек на производство единицы продукции по мере дальнейшего роста размеров предприятия.

Более того, в результате исследований выяснилось, что дезэкономия на масштабах производства наступает уже при сравнительно небольших размерах предприятия. Было установлено, что реальные размеры крупнейших фирм значительно больше оптимальных и, следовательно, что они, казалось бы, должны уступать по эффективности меньшим (а именно точно соответствующим оптимальному размеру) фирмам. Как сказано в одном из популярных учебников экономикс, «общий вывод гласит, что существующий уровень концентрации во многих отраслях не может быть оправдан экономией, обусловленной ростом масштабов производства».

Специфика издержек на выпуск стандартных, массовых товаров

Почему же в таком случае гигантские фирмы все же существуют? Дело в том, экономика выпуска однотипной продукции имеет свои особенности. И наиболее велики они в современную эпоху быстрого научно-технического прогресса, когда на рынок постоянно поступают новые товары и услуги.

Затраты на производство всякого стандартного товара и/или услуги состоят из двух частей:

Ø издержек, связанных с выпуском данного экземпляра изделия (скажем, стоимость бумаги и краски, труда типографских рабочих, затраченных именно на лежащий перед читателем экземпляр книги);

Ø издержек, необходимы для создания всех товаров данного вида (например, затраты труда автора и редактора, которым не надо повторять свою работу для каждого нового оттиска издаваемой книги).

Вторая группа издержек – представляет собой особую разновидность так называемых «фиксированных издержек» – и служит фундаментальным источником силы крупных компаний в рамках стандартного производства.

Фиксированные издержки.

Как известно, фиксированными издержками называют издержки, которые сохраняют свою величину неизменной вне зависимости от объема производства, а возмещаются (как, впрочем, и любые другие) путем включения их величины в цену готового продукта. Примером фиксированных издержек могут служить затраты на аренду земли. Если завод стоит на арендованной земле, то платить за нее придется одну и ту же сумму вне зависимости от того, работает ли завод в расчетном режиме, удвоил ли производство или совсем остановил его.

Здесь имеется одна тонкость. Большинство фиксированных издержек неизменно только в краткосрочном периоде. Напротив, в долгосрочном периоде, когда меняются производственные мощности, фиксированных издержки растут (поэтому точнее их называют условно-фиксированными). Скажем, решив построить рядом с заводом новый цех, фирма будет вынуждена арендовать дополнительный участок земли и ее условно-фиксированные издержки по выплате арендной платы увеличатся.

Безусловно-фиксированные издержки.

В отличие от условно-фиксированных издержек многие издержки по созданию и продвижению на рынок стандартных товаров не растут вообще даже в долгосрочном периоде. В приведенном нами примере затраты труда автора на создание данного пособия не придется увеличивать, сколько бы типографий не подключилось к его тиражированию. Мы полагаем, что эти издержки правильно называть безусловно-фиксированными. Вот тут-то и проявляются преимущества крупного производителя: чем больше выпускается товаров, тем меньше груз безусловно-фиксированных издержек, приходящихся на один товар, тем ниже (а значит конкурентоспособней) может быть цена товара. При этом в отличие от классического механизма экономии на масштабах производства экономия на снижении безусловно-фиксированных издержек не имеет ограничения в виде оптимального объема предприятия. Чем больше фирма – тем они ниже.

Ли Якокка, вероятно самый знаменитый из ныне живущих американских менеджеров, возглавлял самую маленькую из трех автомобильных компаний США («Крайслер») в трудные для нее времена. Низкие фиксированные издержки более крупных фирм были предметом его постоянной зависти:

«Не требуется специальной вычислительной машины, чтобы определить, что если «Дженерал моторз» расходует на некий прибор 1 миллион долларов, а продает 100 тысяч автомобилей, то каждый покупатель выплачивает дополнительно 10 долларов. Если же фирма «Крайслер» расходует столько же на создание того же прибора, но продает лишь 20 тысяч машин, то каждый покупатель должен платить дополнительно уже 50 долларов».

Крупная компания имеет перед мелкой своеобразную фору. Пусть небольшая компания располагает столь же производительным оборудованием, квалифицированным персоналом и выпускает столь же качественный товар, что и крупная. Словом, пусть она ни в чем не уступает той. Даже в этом случае ее эффективность в сфере стандартного производства автоматически окажется ниже в силу одного только меньшего размера.

Это не абстрактная теория, а каждодневная практика конкурентной борьбы. В очень многих отраслях необходимость нести гигантские фиксированные издержки буквально выталкивает из массового бизнеса все недостаточно крупные фирмы. Мощным фактором подобного отбора в наше время, в частности выступают затраты на научные и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Преимущества в финансировании НИОКР.

Разработка нового лекарства, самолета, интегральной схемы обходится одинаково дорого и тому, кто в дальнейшем будет выпускать их большой серией, и тому, кто способен изготовить лишь небольшое количество. Но из-за гигантской стоимости НИОКР карлику вообще не стоит ввязываться в это дело - он их заведомо не сможет окупить.

Так, в середине 80-х годов средние затраты на разработку нового поколения микропроцессоров (чипов) превысили десять миллиардов долларов. Сколько же надо продать чипов, обычно стоящих не более тысячи долларов, чтобы окупить только затраты на НИОКР? А ведь издержки на научно-технические работы – далеко не единственный вид расходов. Менее 10 фирм во всем мире производят столь значительное количество чипов, что способны вынести подобный груз постоянных издержек.

При всей важности НИОКР, как компонента фиксированных издержек, дело не сводится к ним одним. В производстве товаров и услуг массового потребления, например, сходную роль часто играют расходы на рекламу, сервисную и сбытовую сеть.

Преимущества в финансировании рекламы.

Воздействие рекламы на человека во многом диктуется законами психологии, а не экономики. Поэтому тот, кто рассчитывает привлечь 100 тыс. покупателей, и тот, кто надеется на 1 млн. клиентов, нередко вынуждены проводить примерно одинаковые рекламные мероприятия. И, следовательно, более крупной фирме реклама в расчете на одного клиента обходится много дешевле.

Другими словами, если вы производите в 10 раз меньше товаров массового спроса, чем ваш конкурент, это обычно не значит, что вы можете позволить себе иметь вдесятеро меньший рекламный бюджет. Поступи вы так, вашу рекламу просто не заметят. Ведь рекламное объявление, чтобы оказать воздействие на потенциального покупателя, должно попасться ему на глаза вполне определенное число раз. Значит сэкономить на этом, допустим, поместив свое объявление 1 вместо 10 раз, нельзя. В других случаях (скажем, при спонсорстве каких-то мероприятий) и малая, и большая фирма должна внести одну и ту же фиксированную сумму, либо отказаться от этого канала рекламы.

Реальный пример

«Порше» использует автомобильные гонки в рекламных целях.

Одна из весьма эффективных форм рекламы автомобилей – создание их производителями специальных машин для участия в гонках по «формуле-1» (так называют соревнования самых мощных и скоростных автомобилей). Понятно, что на расходах никто из фирм-участников гонок экономить не может. Дешевый и плохой автомобиль придет последним и вместо рекламы компания сама организует себе антирекламу.

Участвует в гонках и компания «Порше» (ФРГ). Вот чем это оборачивается для нее из-за малых размеров фирмы. На создание единственного экземпляра не подлежащей продаже гоночной машины она тратит 30 млн. марок, а обычных автомобилей выпускает всего 30 тыс. в год. Легко подсчитать, что при покупке «порше» каждый клиент должен доплатить 1000 марок буквально ни за что или, точнее, за то, что компании необходимо возместить свои расходы на рекламно-гоночного монстра. Ясно, что наценка отнюдь не привлекает покупателей.

Вопросы для ситуационного анализа:

1. Как изменилась бы ситуация с финансированием рекламы, будь «Порше» крупной фирмой? Как вы полагаете: сталкивается ли «Порше» с трудностями при финансировании НИОКР или проблемы есть только в сфере рекламы?

2. Рассчитайте, какова была бы связанная с финансированием участия в гонках доплата к цене автомобиля, выпускай «Порше» 3 млн. машин?

Преимущества в финансировании сбыта.

Схожие проблемы ставит сбытовая сеть: широкая не годится для небольшой фирмы из-за непомерных фиксированных издержек. А отказ от нее отдает все преимущества крупным фирмам, такой сетью располагающим.

Английская фирма «Вилкинсон сворд» – создатель современной безопасной бритвы из нержавеющей стали. На рынке США, однако, несмотря на первые успехи, основной выигрыш от изобретения получила не она, а «Жиллет». Эта американская фирма доминирует в производстве бритвенных принадлежностей и легко вытеснила опасного новичка, организовав продажу аналогичных изделий через свою мощную сбытовую сеть.

Научные, сбытовые, производственные, рекламные и прочие компоненты издержек, связанных с созданием и продвижением на рынок новых товаров, могут действовать не только порознь, но и вместе. При этом их значение как факторов отбора взаимно усиливается.

Быть может самое крайнее проявление этого можно наблюдать в авиационной промышленности. Создание крупного пассажирского самолета требует гигантских расходов:

а) на НИОКР,

б) на подготовку производства,

в) на создание сервисной сети по всему миру.

В итоге достаточно велики, чтобы нести такие издержки и оставаться в этом бизнесе, во всем мире оказались лишь две компании: американский «Боинг» и западноевропейский «Аэробус индастри».

Даже третья по величине гражданская авиафирма «Макдонелл Дуглас» с ее оборотом в 15 млрд. долларов такого груза фиксированных издержек не выдерживает. В результате, для нее характере недостаток капитала и непомерное отставание в исследованиях – типичные проблемы компании, не справляющейся с объемом фиксированных издержек.

3.2. Стратегия обслуживания массового спроса

Главное, а может быть, и единственное достоинство стандартных товаров состоит в возможности организовать их эффективное производство. Ведь у потребителя стандартный продукт при прочих равных условиях вызывает мало симпатий. Созданный в расчете на некоторые усредненные потребности, он может лишь в общих чертах соответствовать конкретным нуждам конкретного потребителя.

Лишь в порядке исключения стандартный продукт бывает оптимальным. Чаще же он вызывает раздражение несоответствием своих свойств условиям реального использования. Не даром, когда клиента прежде всего интересует высокое качество и он готов платить за него, то ему чуть ли не во всех случаях – от пошива костюма до покупки прецизионных металлообрабатывающих станков – приходится искать нужное среди индивидуально произведенных, а вовсе не среди стандартных продуктов.

Вместе с тем, привлечение потребителя, причем потребителя массового, составляет для производителя стандартных товаров жизненно важную необходимость. Ни для кого так не страшна недогрузка мощностей, как для крупного предприятия-виолента. Огромные производственные и сбытовые мощности, щедрые расходы на науку и технику – основа его могущества. Но они же угрожают разорить фирму в случае серьезного снижения производства.

Дело в колоссальной величине вложенных во все это средств. Если эти затраты не будут распределяться на огромные объемы выпускаемой продукции, то уже знакомый нам механизм фиксированных издержек сделает продукцию виолента неконкурентоспособной. Так, 1 млн. долл. фиксированных издержек не вызывает у компании больших затруднений, пока она выпускает 2 млн. рубашек в год. Из полученной от реализации каждой рубашки суммы на компенсацию этих затрат надо направить только 50 центов (1 млн. долл. : 2 млн. = 0,5 долл.). Но если выпуск рубашек упал до 100 тыс. шт., покрытие того же 1 млн. долл. издержек вырастает в неразрешимую проблему – из выручки за каждую рубашку только на их компенсацию надо потратить 10 долл. (1 млн. долл. : 0,1 млн. = 10 долл.). Вполне может оказаться, что это больше всей цены рубашки.

Реальный пример.

Завод «Квант» в тисках недогрузки мощностей.

Одной из сенсаций массовой приватизации в России в 1994 г. стало приобретение лучшего и крупнейшего компьютерного завода страны частной российской фирмой «ИВК». Завод «Квант» был построен в 1984 г. в рамках плана компьютеризации народного хозяйства СССР. В 1992 г.. когда государство приостановило свои масштабные инвестиции практически во всех отраслях промышленности, для «Кванта» было сделано исключение. Он был полностью переоснащен новейшей японской техникой на таком уровне, что аналогичного оборудования нет даже у многих крупных и знаменитых электронных фирм. Производственные мощности «Кванта» позволяют собирать до 1 млн. персональных компьютеров в год. А о качестве технологии и облученности персонала свидетельствует тот факт, что именно на «Кванте» наладила сборку своих компьютеров крупнейшая фирма мира – «ИБМ». Кризис российской экономики, однако, не пощадил «Квант». К 1994 г. уровень использования его мощностей упал до смехотворных 5 %.

Воспользовавшись правилами приватизации частная российская фирма «ИВК» купила простаивающее предприятие очень дешево – не более, чем за 1/50 часть стоимости его оборудования. И несмотря на баснословную выгодность сделки столкнулась со сложнейшем проблемой. Использовать по назначению даже почти даром доставшийся завод при существующим уровне загрузки мощностей невозможно.

Действительно, уникальное оборудование завода морально устареет примерно к 1998-99 гг. Если не делать амортизационных отчислений на его обновление, то к этому времени «Квант» прекратит свое существование как конкурентоспособное предприятие. Но как собрать гигантскую сумму на покупку смены теперешнему оборудованию, если выпуск продукции в двадцать раз меньше расчетного? Даже простое отопление, охрана и текущее поддержание в порядке машин, размещенных на гигантской производственной площади в 22 тыс. кв. м. при столь мизерных доходах становится нелегким делом.

Многие комментаторы сходятся на том. что если в ближайшие годы «ИВК» не повысит загрузку «Кванта», его будет правильней использовать не как электронный завод, а как складские помещения для торгового бизнеса.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |