Московский государственный университет

имени

Научно-исследовательский институт ядерной физики

имени

Исследования космоса в НИИЯФ МГУ.

Первые 50 лет космической эры

Москва 2007

УДК……

НИИ ядерной физики МГУ. Первые 50 лет космической эры.

Под редакцией профессора

В книге содержится описание различных исследований свойств космического пространства, проведенных в НИИЯФ МГУ за 50 лет, прошедших после запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957года.

Книга-воспоминание написана одним из сотрудников НИИЯФ МГУ, прошедшим все этапы этих исследований, начиная с 1956 года. Наиболее подробно автор останавливается на научных исследованиях космической радиации, особенно в последнее десятилетие (первые 40 лет описаны в предыдущем издании: «40 лет космической эры в НИИЯФ МГУ», изд-во Московского государственного университета, 1998 г.).

В книге приведены списки космических аппаратов, на которых НИИЯФ МГУ проводил эксперименты, и список научных публикаций сотрудников НИИЯФ МГУ за первые 5 лет космической эры ( гг.)

.

Глава 6

Спутники «Электрон» и радиационные пояса Земли

Спутники «Электрон»

Первые полеты искусственных спутников Земли и лунных аппаратов позволили определить основные контуры радиационных поясов Земли и поставили задачу детального их исследования. По программе «Электрон» было запущено 4 спутника: «Электрон-1,-2,-3,-4». Особенности траекторий этих спутников (см. таблицу 6.1) и тот факт, что они запускались попарно («Электрон-1» и «Электрон-2», а затем «Электрон-3» и «Электрон-4») позволили провести широкие исследования радиационных поясов Земли.

Таблица 6.1

Начальные значения параметров орбит спутников «Электрон»

Спутник | Дата запуска | Высота в апогее, (тыс. км) | Высота в перигее, (км) | Период обращения |

Электрон-1 | 30.01.1964 | 7,14 | 400 | 2 часа 48 мин |

Электрон-2 | 30.01.1964 | 68,0 | 460 | 22 часа 30 мин |

Электрон-3 | 11.06.1964 | 7,04 | 405 | 2 часа 48 мин |

Электрон-4 | 11.06.1964 | 66,2 | 459 | 21 час 54 мин |

Спутники «Электрон-1,-3» имели меньшую высоту в апогее (около 7000 км) и исследовали в основном внутренний пояс, а спутники «Электрон-2,-4» с более вытянутой орбитой (более 10 радиусов Земли) - внешний пояс и радиацию за поясами. Запуск каждой пары спутников осуществлялся одной трехступенчатой ракетой-носителем.

Наклонение плоскости орбит спутников «Электрон» к плоскости экватора составляло 61О. Апогей располагался в южном полушарии. Такие орбиты очень хорошо соответствуют задаче изучения радиационных поясов, они пересекают наиболее интересные области пространства, как на высоких, так и на экваториальных широтах.

Для исследования радиационных поясов на спутниках «Электрон» было установлено более десяти различных приборов, в которых в качестве детекторов заряженных частиц использовались сцинтилляционные, полупроводниковые и газоразрядные счетчики, позволявшие раздельно регистрировать потоки электронов и протонов в широком диапазоне энергий: электроны регистрировались в интервале 30 кэВ - 15 МэВ, протоны - в интервале 0,5-200 МэВ.

На спутниках «Электрон», также как и на других, был большой дефицит телеметрической информации и было необходимо осуществлять ее сжатие, что в данном эксперименте достигалось применением логарифмических пересчетных схем. Они позволяли с помощью одного 8-ми разрядного двоичного канала телеметрии передавать скорости счета практически любого физического параметра, изменяющегося в широком диапазоне. Главная заслуга в разработке этих схем принадлежит , , и . Такой способ передачи информации успешно существовал в НИИЯФ МГУ очень долгое время, кроме спутников «Электрон» он использовался на спутниках «Молния», «Прогноз» и других аппаратах.

Спутники «Электрон» работали не очень долго, в сумме со всех спутников вместе информация поступала около года. Тем не менее, из-за большого числа регистрируемых параметров обработка этой информации растянулась на пару лет. Обрабатывал информацию большой коллектив сотрудников, около 30 человек, возглавляемых квалифицированными инженерами-физиками. Группа программистов рассчитывала траекторию спутников и L, B-координаты по начальным параметрам каждого витка, которые выдавались баллистиками из группы управления полетом спутников. Вся обработка информации велась в «две руки», т. е. двумя независимыми группами с последующим сравнением результатов. Такая организация обработки данных обеспечивала высокую надежность результатов.

Сейчас проблемы информации для экспериментаторов просто не существует, ибо теперь радиотелеметрические системы имеют не только аналоговые, но и цифровые каналы, которые автоматически воспринимают число поступивших на вход телеметрии импульсов за заданный промежуток времени, а в последние годы космические аппараты имеют бортовые компьютеры, способные выбирать оптимальные режимы регистрации потоков частиц в зависимости от их интенсивности, заданных приоритетов и т. д. При полетах спутников «Электрон» этого не было и передача информации и ее обработка требовала больших усилий и занимала много времени.

Чтобы не возвращаться к организации работ на спутниках «Электрон» сразу скажу, что главные действующие лица этого эксперимента, принесшего обширные сведения о радиационных поясах Земли, о чем речь пойдет чуть ниже, защитили кандидатские ( и ) и докторскую () диссертации.

Пространственное расположение радиационных поясов Земли

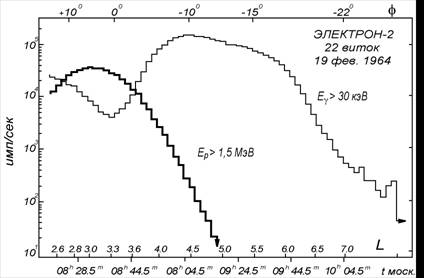

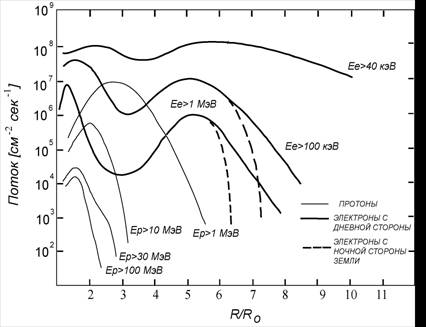

Исследования на спутниках «Электрон» показали, что пространственное расположение захваченной радиации очень сильно зависит от энергии и вида частиц [6.1]. Пояс протонов располагается ближе к Земле, чем пояс электронов. Чем больше энергия частиц, тем ближе к Земле находится основная масса этих частиц и тем выше их интенсивность. На рис. 6.1 показаны профили поясов протонов и электронов, полученные при одном из пролетов спутника «Электрон-2» радиационных поясов Земли. В тех областях, где наблюдается минимум скорости счета электронов, поток протонов близок к максимуму. Такое распределение частиц является характерным для земной магнитосферы и объясняется существованием разных источников для электронов и протонов и различных механизмов их потерь. На рис.6.2 показаны потоки электронов и протонов в экваториальной плоскости магнитосферы, а на рис. 6.3 дана зависимость положения магнитной оболочки, на которой достигается максимальная интенсивность протонов данной энергии, полученная в экспериментах на спутниках «Электрон».

Рис.6.1. Показания протонного детектора и сцинтилляционного

счетчика по каналу с энерговыделением 30 кэВ, регистрирующего

тормозное излучение электронов, на 22 витке полета спутника

«Электрон-2».

Рис.6.2. Потоки электронов и протонов различных

энергий в плоскости геомагнитного экватора.

Рис.6.3. Зависимость магнитных оболочек L, на которых достигается максимальный

поток протонов данной энергии по результатам спутников «Электрон».

1 – экспериментальные значения; 2 – теория.

Эта зависимость может быть получена теоретически при рассмотрении перемещения частиц к центру Земли поперек магнитных оболочек [6.2]. Как видно из рисунка, точки для всех энергий протонов вплоть до 30 МэВ укладываются на прямую линию, близкую к теоретической. Это говорит об общности происхождения протонов радиационных поясов от малых энергий до 30-50 МэВ за счет бетатронного ускорения при диффузии их с границы магнитосферы. Протоны более высокой энергии имеют другие источники, главным из которых является распад нейтронов альбедо, образованных в атмосфере Земли космическими лучами высокой энергии. Дальнейшие исследования радиационных поясов Земли на других космических аппаратах позволили расширить область энергий для протонов и построить такую же зависимость для ядер гелия (см. Главу 7 и рис. 7.3).

Спутники «Электрон» показали, что пространственное распределение электронной компоненты гораздо сложнее распределения протонов. Электроны разделены на две устойчивые области высокой интенсивности с минимумом между ними. Одна из областей расположена во внутренней части магнитосферы, другая - во внешней, в пределах магнитных оболочек с L > 3-3,5. Исторически эти области получили название внутреннего и внешнего радиационных поясов, хотя, как теперь ясно, это разделение имеет смысл только для электронов с энергией равной или большей примерно 100 кэВ, ибо пространственное расположение протонов и электронов совсем малых энергий перекрывает границы внешнего пояса с той и с другой сторон. А на больших расстояниях спутники «Электрон» позволили выделить еще одно образование – зону неустойчивой радиации, самую внешнюю область радиационных поясов Земли [6.3].

Наиболее четко внешний радиационный пояс определяется по электронам средних энергий (100-500 кэВ). Потоки электронов таких энергий на различных магнитных оболочках обнаруживают глубокий минимум на L = 3,0-3,2, разделяющий внутренний и внешний пояса. При увеличении L потоки электронов достигают максимума на L от 4 до 5, затем убывают и к магнитным оболочкам с L=6-7 (на ночной стороне) совершенно исчезают. Пространственное расположение внешнего пояса и другие его характеристики изменяются с течением времени.

Внешний пояс как бы включен в динамическую систему: солнечный ветер-магнитосфера Земли, являясь ярким примером существования солнечно-земных связей.

Стабильность радиационных поясов Земли

Полеты спутников «Электрон» дали ответ и на вопрос об устойчивости радиационных поясов Земли и их вариациях в зависимости от уровня солнечной активности. Дело в том, что радиационные пояса были открыты в период максимума солнечной активности и возникла необходимость выяснить реакцию поясов при ее уменьшении. Время полета спутников «Электрон» пришлось на год минимума солнечной активности. Один из важных результатов полетов этих спутников состоял в том, что радиационные пояса Земли являются устойчивым образованием и их характеристики меняются не катастрофически при переходе солнечной активности от максимума к минимуму.

В то же время исследования на спутниках «Электрон» установили существования преобладающего состояния, в котором пояс находится большую часть времени. Оказалось, что потоки электронов с энергией Ее > 150 кэВ, на некоторых магнитных оболочках по данным спутников «Электрон-1 и -2» за февраль 1964 г. и спутников «Электрон-3 и -4» за июль 1964 г., хорошо совпадают между собой. Для такого сравнения использовались данные, относящиеся к периодам спокойного состояния магнитного поля. Хорошее совпадение февральских и июльских значений потоков электронов в разных районах внешнего пояса говорит о возвращении пояса к исходному состоянию после различных возмущений, т. е. о существовании некоторого устойчивого состояния, к которому внешний пояс стремится возвратиться после каждого возмущения.

Пояс высокоэнергичных электронов

При полете спутников «Электрон» также было обнаружено интересное образование - узкий пояс энергичных электронов (Ее > 6 МэВ). Этот пояс уже существовал к моменту запуска спутников «Электрон-1,-2» (30 января 1964 г.) и практически исчез ко времени запуска спутников «Электрон-3,-4» (11 июля 1964 г.). На рис. 6.4 приведены данные некоторых последовательных пролетов спутником «Электрон-1», приблизительно каждого десятого-пятнадцатого, области зазора между внутренним и внешним поясами по прибору, регистрировавшему энергичные электроны (Ее>4 МэВ). Хорошо видно наличие пика таких электронов на L = 2,75. Сравнение показаний различных приборов позволило более точно определить энергию этих электронов, которая оказалась заключенной в интервале 6-8 МэВ [6.4]. В 1964 году это экзотическое явление не было объяснено. C тех пор, однако, произошло еще несколько подобных и более мощных событий, объяснение которых было найдено в рамках быстрых забросов частиц во внутренние области магнитного поля под действием коротких интенсивных одиночных или более слабых групповых внезапных положительных импульсов магнитного поля [6.2].

Диффузионная волна электронов

Перемещение электронов с энергией > 500 кэВ под действием слабых, но гораздо более частых внезапных импульсов также было замечено на спутниках «Электрон». Последовательные во времени профили электронов, ясно показывающие их перемещение в сторону меньших L, и получившие название «диффузионной волны», были дважды зарегистрированы во время полетов спутников «Электрон»: 4-11 августа и 7-13 сентября 1964 г., несмотря на то, что полет этих спутников, как уже говорилось, пришелся на период минимума солнечной активности [6.5]. Это означает, что в годы повышенной солнечной активности эти процессы будут происходить гораздо чаще и эффективнее, т. е. в годы высокой солнечной активности источник частиц становится более мощным, обеспечивая приток новых частиц в пояса. В то же время в максимуме солнечной активности увеличиваются и потери частиц из-за более частых магнитных возмущений.

|

Магнитные бури и суббури

Во время полетов спутников «Электрон» произошло также несколько суббурь и слабых магнитных бурь, при которых наблюдались специфические вариации потоков электронов во внешнем поясе. Внутренний пояс при этом продолжал оставаться стабильным, что, по-видимому, объяснялось слабостью происшедших магнитных бурь. Более сильные бури сказываются и на структуре внутреннего пояса.

Магнитное поле Земли испытывает множество различных вариаций. Среди них нужно отметить перманентную возмущенность магнитного поля в полярной шапке, связанную с вариациями параметров солнечного ветра и возникновение внезапных импульсов геомагнитного поля, приводящих к диффузии частиц к центру магнитосферы. Особенно сильные изменения магнитное поле Земли испытывает во время суббурь и магнитных бурь.

Суббури, характеризуются быстрым бухтообразным уменьшением горизонтальной составляющей магнитного поля, отмечаемом на магнитограммах в зоне полярных сияний, с более плавным ее восстановлением. Величина уменьшения магнитного поля в зоне полярных сияний может достигать сотен нТ, продолжительность суббури составляет обычно 1-2 часа.

Магнитные бури, возникающие при резком усилении солнечного ветра с положительным направлением Bz компоненты межпланетного магнитного поля, характеризуются быстрым (3-10 часов, иногда до суток) уменьшением горизонтальной компоненты магнитного поля, измеренной на поверхности Земли в экваториальных областях, с последующим медленным (от суток до 1-2 недель) ее восстановлением.

Физические процессы, протекающие в магнитосфере, во время суббурь и магнитных бурь сильно отличаются, эти явления, несмотря на внешнее сходство названий, представляют собой различные физические явления. Тем не менее, они связаны некоторым общим механизмом возбуждения. Магнитные бури часто сопровождаются суббурями.

Возникновение суббури начинается с накопления энергии в магнитосфере при переполюсовке Z-компоненты межпланетного магнитного поля. При появлении положительного направления Z-компоненты на дневной стороне магнитосферы происходит быстрое пересоединение земного и межпланетного полей, в результате которого на ночной стороне накапливается магнитная энергия (силовые линии магнитного поля «сносятся» с дневной стороны на ночную). Затем из-за различных неустойчивостей происходит перестройка магнитного поля с передачей излишней энергии заряженным частицам, их ускорению. Ускоренные частицы по силовым линиям вторгаются в атмосферу Земли, вызывая полярные сияния. На магнитограммах в это время рисуются понижения (бухты), продолжающиеся от 1-2 до нескольких часов (см. рис. 6.5). На рис. 6.5 видно, что вариация магнитного поля имеет ярко выраженный широтный эффект. Максимальное изменение поля произошло на геомагнитной широте 64oN, а на станция, лежащих южнее (и севернее) вариации магнитного поля значительно меньше.

В это же время заряженные частицы дрейфуют в возникшем скрещенном магнитном и электрическом поле, но т. к. процесс не очень длителен, частицы не успевают совершить полный оборот вокруг Земли, т. е. кольцевой ток, характерный для магнитных бурь, не успевает полностью развиться. Потом все возвращается в исходное состояние. Важный момент – суббуря всегда сопровождается полярным сиянием. При сильных суббурях полярные сияния представляют собой два овала в северном и южном полушариях. Впервые непрерывность овала-кольца полярных сияний, обнаружила сотрудницей НИИЯФ МГУ .

26 ноября 2004 г.

1 – геомагнитная широта 64оN

2 – геомагнитная широта 61оN

3 – геомагнитная широта 58,7оN

4 – геомагнитная широта 57оN

" width="436" height="448"/> 26 ноября 2004 г.

1 – геомагнитная широта 64оN

2 – геомагнитная широта 61оN

3 – геомагнитная широта 58,7оN

4 – геомагнитная широта 57оN

" width="436" height="448"/> |

Магнитные бури возникают при положительном значении Bz компоненты и подходе к Земле мощных потоков солнечного ветра. В это время в магнитосфере происходит не только накопление магнитной энергии, но и поджатие магнитосферы потоками солнечного ветра. Экваториальные магнитографы в это время фиксируют усиление магнитного поля на дневной стороне Земли. При ослаблении давления солнечного ветра магнитосфера возвращается в исходное состояние, а из-за уменьшения накопленной в начальной стадии магнитной энергии возникает наведенное электрическое поле. В возникшем скрещенном магнитном и электрическом поле происходит дрейф частиц магнитосферы, который приводит к появлению кольцевого тока, охватывающий всю Землю. Кольцевой ток приводит к ослаблению магнитного поля (иногда на несколько %) и магнитографы на всех экваториальных станциях регистрируют сильное уменьшение горизонтальной составляющей магнитного поля, которое длится от нескольких часов до суток. Потом наблюдается медленный период восстановления магнитного поля («рассасывания» кольцевого тока), который длится от 2-3 суток до 2-3 недель в зависимости от мощности магнитной бури.

Магнитные бури являются одним из наиболее сильных проявлений вариаций магнитного поля Земли. Во время магнитных бурь потоки частиц радиационных поясов испытывают наиболее сильные изменения, чаще всего необратимые.

23 ноября 2001 г.

" width="400" height="364"/> 23 ноября 2001 г.

" width="400" height="364"/> |

На рис. 6.6 показана Dst-вариация для мощной магнитной бури (экваториальные станции).

Радиационная опасность космических полетов

Отметим, что спутники «Электрон-1,-2» были первыми спутниками, испытавшими на себе губительное воздействие интенсивных потоков энергичных заряженных частиц радиационных поясов Земли. Особенно пострадал спутник «Электрон-1», часто попадавший в потоки протонов внутреннего пояса, из-за чего его солнечные батареи быстро вышли из строя. Спутник «Электрон-1» активно существовал всего 40 дней, с течением времени его солнечные батареи из-за облучения теряли способность вырабатывать электроэнергию (при одном и том же световом потоке электрическая мощность падала), и, в конце концов, отказали полностью. Спутник «Электрон-2» большую часть времени находился за поясами или во внешнем поясе, где проникающая способность частиц (электронов) не так велика, и он работал около 5 месяцев. Для спутников «Электрон-3,-4» на солнечных батареях были сделаны защитные экраны и они работали уже существенно дольше.

Заключительные слова о спутниках «Электрон»

Программа изучения радиационных поясов Земли на спутниках «Электрон» была успешно выполнена. Удачно выбранные орбиты и состав приборов этих спутников позволили впервые исследовать всю область пространства, заполненную частицами, захваченными и квазизахваченными магнитным полем Земли. Полученные при этом результаты можно считать классическими, они до сих пор востребованы и на них ссылаются. К сожалению, ни в нашей стране, ни за рубежом таких обширных исследований радиационных поясов Земли больше не было.

Результаты изучения радиационных поясов Земли на спутниках «Электрон», обнаружение ими квазистационарного состояния внешнего пояса, изучение редких и отчетливых вариаций потоков и структуры поясов, явились побудительным стимулом и послужили основой для создания теории формирования радиационных поясов Тверским в результате дрейфа захваченных частиц под действием внезапных импульсов магнитного поля [6.2]. Напомним, что спутники «Электрон» дважды регистрировали постулированные возникающие при этом диффузионные волны электронов. Эти же результаты послужили основой при создании первых Моделей Космоса, явившихся справочным изданием для конструкторов космической техники и начинающих исследователей космоса.

Можно считать, что эксперименты на спутниках «Электрон» завершили первый этап изучения радиационных поясов, в результате которых были установлены основные пространственно-энергетические характеристики потоков захваченных частиц. Поскольку 1964 год пришелся на период минимума цикла солнечной активности, то геомагнитное поле было практически стабильным, и это позволило получить сведения о равновесном состоянии радиационных поясов, характеристики которого наиболее удобно сравнивать с выводами теории.

Тем не менее, по результатам спутников «Электрон» были получены первые указания на то, что динамика частиц радиационных поясов тесным образом связана с геомагнитными возмущениями, такими как магнитные бури и полярные суббури, природа которых все еще была неизвестна. Не была известна природа такого красочного явления как полярное сияние. Для изучения этих явлений требовались новые эксперименты, однако сложившаяся к этому времени ситуация была такова, что, с одной стороны, приоритеты научных исследований в космосе были отданы изучению Марса и Венеры, а с другой – широким фронтом шло создание и запуск пилотируемых кораблей-спутников и спутников военного назначения. Это были весьма престижные работы и поддерживались руководством страны, в том числе и в пропагандистских целях. В таких условиях поднимать вопрос о создании новых спутников для изучения магнитосферы Земли было бесперспективным. Выход из сложившегося положения был найден. договорился с создателями связных спутников о постановке на борт аппаратуры для измерения радиационных условий полета этих спутников. Эта же аппаратура проводила измерения потоков частиц и в научных целях, в целях изучения природы радиации, представляющей опасность для работы космических аппаратов.

Так возник новый цикл исследований радиационных поясов на спутниках связи «Молния», спутниках на геостационарной орбите и комплексе спутников «Глонасс». Результаты этих исследований – в следующей главе.