Маммография

Маммография − рентгеновское исследование молочной железы. Это одна из самых основных диагностических процедур в диагностике заболеваний молочной железы. На современном этапе применяется еще и эхомаммография − использование УЗИ в диагностике патологии молочных желез. Маммография может проводиться как при наличии жалоб, так и как скрининговый метод. Скрининг − массовый метод, в идеале все женщины после 40 лет должны подвергаться маммографии, после 45-50 лет рекомендуется ежегодное выполнение маммографии

Деонтология в акушерстве и гинекологии

Медицинская деонтология - совокупность этических норм выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. В деонтологии рассматривают преимущественно нормы взаимоотношений с больным, в то время как медицинская этика посвящена изучению более широкого круга проблем (взаимоотношение с больным, медицинских работников между собой, с родственниками больного, со здоровыми людьми). При лечении больных с акушерско-гинекологическими заболеваниями возникает множество проблем интимно-сексуального, психологического, социального и этического характера, что существенно осложняет деятельность медицинских работников. При осмотре совершенно естественно проявление стыдливости у женщин, и к этому психологическому явлению следует относиться с должным уважением. Для установления хорошего контакта с пациентами необходима тактичность и осторожность при беседе и обследовании.

Медицинские работники должны соблюдать соответствующий такт, быть внимательными и добрыми, располагать к откровенности. Полученные при откровенной беседе сведения способствуют более точной диагностике и выбору адекватного лечения.

Важной проблемой в акушерско-гинекологической практике считают страх перед беременностью. Беременность и роды служат одной из актуальных психологических проблем, возникающих на жизненном пути женщины. При зачатии возникают опасения за судьбу будущего ребенка: будет ли он здоров, не могут ли возникнуть какие-либо аномалии в его физическом и психическом развитии и др. К концу беременности возникает тревога, связанная с предстоящими родами (страх боли, опасения смерти от различных осложнений, боязнь возможных разрывов промежности и др.). Вероятность развития психических нарушений при беременности зависит, прежде всего, от свойств личности женщины, социально-бытовых условий и других факторов, о которых врач женской консультации обязан иметь определённое представление и проводить соответствующую корригирующую психотерапию. Особенно сложные психологические переживания у женщины возникают при беременности от внебрачной связи (предрассудки, проблема воспитания ребенка без отца, материальные сложности). Работникам здравоохранения необходимо оказывать этим женщинам особое внимание. Формирование убеждения в благоприятном исходе беременности, родов и дальнейшей жизни - гуманная и благородная задача врача женской консультации и родильного дома.

Боль, которая возникает в процессе родов - сложная проблема акушерства. По мнению многих исследователей, причиной её служит укоренившееся представление о том, что роды - обязательно сильная боль. Основная цель врача в женской консультации при подготовке беременной к родам заключается в устранении опасений, связанных с предстоящими родами. Для этого ещё в женской консультации проводят физиопсихопрофилактическую подготовку к родам, демонстрируют кинофильмы о родах. Необходимо объяснить женщине, что существенную помощь при родах она окажет себе сама, если будет выполнять все указания врача и акушерки.

Современные правила медицинской этики перечислены ниже.

- Работа в отделении или в стационаре должна быть строго дисциплинирована. Следует соблюдать субординацию, т. е. служебное подчинение младшего по должности старшему.

- Медицинский работник в отношении с больными должен быть корректным, внимательным, не допускать панибратства.

- Врач должен быть специалистом высокой квалификации.

- Нельзя критиковать или давать оценку действиям коллеги в присутствии больного.

- Врач обязан советоваться при постановке диагноза, определении показаний, противопоказаний и выборе метода операции, а также при возникновении непредвиденных ситуаций и технических сложностей во время проводимых манипуляций.

- Взаимоотношения со средним и младшим медицинским персоналом должны быть демократичными.

- Тактику врача, его поведение следует планировать в зависимости от характера больного, уровня его культуры, тяжести заболевания, особенностей психики.

- Врач в отношении с родственниками больного должен быть вежлив, соблюдать врачебную тайну. При наличии осложнений допустим корректный разговор с ближайшими родственниками.

ЛИТЕРАТУРА

.

1. Гинекология: Национальное руководство / Под ред. , , – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 1072 с.

2. Гуркин подростков : рук. для врачей / . - СПб.: Фолиант, 20с

3. , и др. Гинекология / Учебник для студентов мед. ВУЗов – М.: Мед. информ. Агенство, 2005 – 616 с.

4. Коколина эндокринология детского и подросткового возраста: рук. для врачей / . - М.: Медпрактика, 2005.-339 с

5. , и др. Гинекология / Учебник для студентов мед. ВУЗов – М.: Мед. информ. Агенство, 2005 – 616 с.

6. , , Харлова лекции по гинекологии. – М.: Династия, 2003.

7. , , Высоцкий в эндоскопической хирургии в гинекологии. – М.: Династия, 2003. – С. 58.

8. , , Геворкян лекции по гинекологической эндокринологии. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2006.

9. Европейские стандарты диагностики и лечения ЗППП. М.: Медицинская литература, 2004 – 272 с.

10. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 1072 с.

11. , , Капушева . – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2001. – 176 с.

12. Савельева по акушерству, гнекологии и перинатологии. – М.:МИА, 2005.

13. , Тумилович гинекология: Руководство для врачей. 3-е изд., перераб. И доп. – М.: МИА, 2005. – 632 с.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Кафедра акушерства и гинекологии № 2

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

К практическому занятию со студентами на цикле “акушерство и гинекология”

ТЕМА: «МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ. ДЕОНТОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ»

1. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Методы обследования в гинекологии. Деонтология в медицине

2. ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:

Практическое занятие.

3. ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ:

Необходимо научить студентов приемам сбора анамнеза у гинекологических больных, методике проведения гинекологического осмотра. Ознакомить с современными методами обследования в гинекологии такими как лапароскопия, гистерорезектоскопия, расширенная кольпоскопия и другие методы применяемые как в амбулаторный, так и в стационарных условиях.

4. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:

Познакомить студентов с методами обследования в гинекологии

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ:

Учебная комната, ОРиПМ, гинекологическое отделение

6. ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ

1. слайды, фильм

3. Фантом.

3. Амбулаторные карты гинекологических больных

4. Таблицы.

7.Вопросы, изучаемые на смежных дисциплинах

Кафедра медицинской биологии с основами генетики

8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ

180 минут.

Организационная часть - 10 минут.

Контроль исходного уровня знаний - 25 минут.

Теоретическое осмысление проблемы - 100 минут.

Задания на усвоение темы занятия - 25 минут.

Заключение - 20 минут.

Вопросы для подготовки:

1.Сбор анамнеза

2.Объективное исследование:

а) общий осмотр

б) исследование внутренних органов

3.Специальное гинекологическое исследование:

а) осмотр в зеркалах

б) бимануальный осмотр

4.Методы обследования гинекологических больных в амбулаторных условиях

5.Современные методы исследования в гинекологии

а) лапароскопия

б) диагностическая гистероскопия, гистерорезектоскопия

в) эхо - ГССГ

г)расширенная кольпосокпия

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ:

Анамнез и осмотр гинекологических больных

Схема сбора анамнеза гинекологических больных:

• основные жалобы;

• дополнительные жалобы;

• перенесенные заболевания;

• менструальная и репродуктивная функции, контрацепция;

• гинекологические заболевания и операции на половых органах;

• семейный анамнез;

• образ жизни, питание, вредные привычки, условия труда и быта;

• история настоящего заболевания.

При осмотре определяют тип телосложения:

• женский;

• мужской (высокий рост, широкие плечи, длинное туловище, узкий таз);

• евнухоидный (высокий рост, узкие плечи, узкий таз, длинные ноги, короткое туловище).

Значительные отклонения типа телосложения дают представление об особенностях периода полового созревания. Так, при гиперандрогении в пубертатном периоде формируется мужской или вирильный тип телосложения, а при недостаточности гормональной функции яичников телосложение приобретает евнухоидные черты.

Фенотипические особенности: дисплазии и дисморфии (микро - и ретрогнатия, арковидное небо, широкое плоское переносье, низко расположенные ушные раковины, низкий рост, короткая шея с кожными складками, бочковидная грудная клетка и т. д.), характерные для разных клинических форм нарушения развития половых желез.

Оволосение и состояние кожных покровов: избыточное оволосение, состояние кожи (повышенная сальность, акне, фолликулиты, повышенная пористость), полосы растяжения, их цвет, количество и расположение.

Состояние молочных желез: размер, гипоплазия, гипертрофия, симметричность, изменения на коже. У больной в положении стоя и лежа проводят последовательную пальпацию наружных и внутренних квадрантов железы. Необходимо отмечать отсутствие или наличие отделяемого из сосков, его цвет, консистенцию и характер. Коричневые выделения из сосков или примесь крови указывают на возможный злокачественный процесс или папиллярные разрастания в протоках молочной железы; жидкое прозрачное или зеленоватое отделяемое свойственно кистозным изменениям железы. Появление молока или молозива при надавливании на ареолу в сочетании с аменореей или олигоменореей позволяет установить диагноз галактореи-аменореи — одной из форм гипоталамических нарушений репродуктивной функции. В этой ситуации также необходимо исключить пролактинсекретирующую аденому гипофиза.

Узлы в молочных железах, определяемые при пальпации, служат показанием к УЗИ молочных желез и маммографии.

Определение длины и массы тела необходимо для вычисления индекса массы тела (ИМТ) — соотношения массы тела к квадрату длины тела:

ИМТ = Масса тела (кг) / Длина тела² (м)

В норме ИМТ женщины репродуктивного возраста равен 20—26. ИМТ более 40 (соответствует ожирению IV степени) говорит о высокой вероятности метаболических нарушений.

При избыточной массе тела необходимо выяснить, когда началось ожирение: с детства, в пубертатном возрасте, после начала половой жизни, после абортов или родов.

Исследование живота проводят в положении больной лежа на спине. При пальпации определяют размеры отдельных органов, исключают асцит, метеоризм, объемные образования. Пальпацию начинают с того, что определяют положение, консистенцию и форму края печени. Размеры печени определяют при перкуссии. Затем по ходу часовой стрелки пальпируют остальные органы брюшной полости. После этого проводят аускультацию живота. Отмечают перистальтику кишечника.

Путем пальпации определяется состояние брюшной стенки (тонус, мышечная защита, диастаз прямых мышц живота), болезненные участки, наличие в брюшной полости опухолей, инфильтратов.

Исследование живота может дать очень ценную информацию. Так, если у больной с объемным образованием малого таза обнаружено объемное образование в эпигастральной или пупочной области, следует исключить рак яичников с метастазами в большой сальник.

Гинекологическое исследование проводят на гинекологическом кресле. Ноги пациентки лежат на подставках, ягодицы на краю кресла. В таком положении можно осмотреть вульву и легко ввести зеркало во влагалище.

Осмотр наружных половых органов: состояние и величина малых и больших половых губ; состояние слизистых оболочек (сочность, цвет, состояние шеечной слизи); величина клитора; развитие волосяного покрова; состояние промежности; наличие патологических процессов (воспаление, опухоли, изъязвления, кондиломы, свищи, рубцы). Гипоплазия малых и больших половых губ, бледность и сухость слизистой оболочки влагалища указывают на гипоэстрогению. Сочность и цианотичность слизистой оболочки вульвы, обильная прозрачная секреция являются признаками гиперэстрогении. Гипоплазия малых половых губ, увеличение головки клитора, увеличение расстояния между основанием клитора и наружным отверстием мочеиспускательного канала (более 2 см) в сочетании с гипертрихозом указывают на врожденный адреногенитальный синдром. Обращают также внимание на зияние половой щели; предложив женщине потужиться, определяют, нет ли опущения или выпадения стенок влагалища и матки.

Осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах проводится женщинам, ведущим половую жизнь. Своевременное распознавание рака шейки матки, эрозий, полипов и других заболеваний, относящихся к предраковым состояниям, возможно только при помощи зеркал. Особое внимание обращают на своды влагалища, так как там часто располагаются объемные образования и остроконечные кондиломы. При осмотре в зеркалах берут мазки на флору, цитологическое исследование, возможна биопсия объемных образований шейки матки и влагалища.

Бимануальное исследование проводят после извлечения зеркал. Указательный и средний пальцы одной руки, одетой в перчатку (обычно правой), вводят во влагалище. Другую руку (обычно левую) кладут на переднюю брюшную стенку. Правой рукой пальпируют стенки влагалища, его своды и шейку матки, отмечают любые объемные образования и анатомические изменения. Затем, осторожно введя пальцы в задний свод влагалища, смещают матку вперед и вверх и пальпируют ее второй рукой через переднюю брюшную стенку. Отмечают положение, размеры, форму, подвижность, консистенцию и подвижность матки, обращают внимание на объемные образования.

Ректовагинальное исследование обязательно в постменопаузе, а также во всех случаях, когда необходимо уточнить состояние придатков матки. Некоторые авторы предлагают проводить его всем женщинам старше 40 лет для исключения сопутствующих заболеваний прямой кишки. При ректальном исследовании определяют тонус сфинктеров заднего прохода и состояние мышц тазового дна, исключают объемные образования: внутренние геморроидальные узлы, опухоль.

Cпециальные методы исследования гинекологических больных

Тесты функциональной диагностики

Тесты функциональной диагностики, используемые для определения функционального состояния репродуктивной системы, до сих пор не утратили ценности.

• Симптом «зрачка» позволяет судить о продукции эстрогенов яичниками. При двухфазном менструальном цикле наружное отверстие шеечного канала с 5-го дня цикла начинает расширяться, достигая максимума к моменту овуляции. Во второй фазе цикла наружный маточный зев начинает постепенно закрываться, а слизь в его просвете отсутствует.

•Симптом растяжения шеечной слизи также позволяет судить о продукции эстрогенов яичниками. Максимальное растяжение слизистой нити из цервикального канала приходится на момент овуляции и достигает 10—12 см.

• Кариопикнотический индекс (КПИ) — соотношение ороговевающих и промежуточных клеток при микроскопическом исследовании мазка из заднего свода влагалища. В течение овуляторного менструального цикла КПИ составляет: в первой фазе 25—30%, во время овуляции — 60-80%, в середине второй фазы — 25—30%.

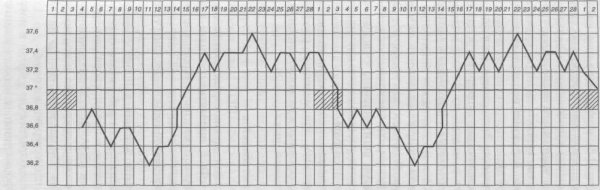

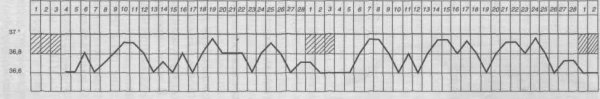

• Базальная температура (температура в прямой кишке) зависит от фазы менструального цикла. При овуляторном цикле с полноценной первой и второй фазами базальная температура повышается на 0,5 °С непосредственно после овуляции и держится на таком уровне в течение 12—14 дней. Подъем температуры обусловлен влиянием прогестерона на центр терморегуляции (рис. 1.3). При недостаточности второй фазы цикла гипертермическая фаза продолжается менее 8-10 дней, поднимается ступенеобразно или периодически падает ниже 37 °С. При ановуляции температурная кривая остается монофазной (рис. 1.4).

Рис. 1.3 Базальная (ректальная) температура при нормальном двухфазном менструальном цикле.

Рис. 1.4 Базальная (ректальная) температура при однофазном (ановвуляторном) менструальном цикле.

Точным методом оценки функции яичников остается гистологическое исследование соскоба эндометрия. Секреторный эндометрий, удаленный при выскабливании матки за 2—3 дня до начала менструации, с точностью до 90% указывает на произошедшую овуляцию.

Тканевая биопсия и цитологическое исследование

Биопсия — прижизненное взятие небольшого объема ткани для микроскопического исследования с целью диагностики. В гинекологии используют эксцизионную (иссечение кусочка ткани), прицельную (под визуальным контролем с помощью кольпоскопа или гистероскопа) и пункционную биопсию.

Биопсию чаще всего выполняют при подозрении на злокачественную опухоль шейки матки, наружных половых органов, влагалища и т. д.Цитологическая диагностика. Цитологическому исследованию подвергают клетки, полученные в мазках из шейки матки, пунктате (объемные образования малого таза, жидкость из позадиматочного пространства) или аспирате из полости матки. Патологический процесс диагностируют по морфологическим особенностям клеток, количественному соотношению отдельных клеточных групп, расположению клеточных элементов в препарате.

Цитологические исследования являются скрининг-методом при массовых профилактических осмотрах женского населения, в первую очередь в группах повышенного риска.

Определение гормонов и их метаболитов

Инструментальные методы исследования гинекологических больных

Эндоскопические методы

Кольпоскопия — детальный осмотр влагалищной части шейки матки, стенок влагалища и вульвы через оптическую систему линз с увеличением в 6-28 раз. При кольпоскопии определяют форму, величину шейки и наружного зева, цвет, рельеф слизистой оболочки, границу плоского эпителия, покрывающего шейку, и цилиндрического эпителия цервикального канала.

При расширенной кольпоскопии перед осмотром шейку матки обрабатывают 3% раствором уксусной кислоты, которая вызывает кратковременный отек эпителия, набухание клеток шиловидного слоя, сокращение подэпителиальных сосудов и уменьшение кровоснабжения. После детального осмотра проводят пробу Шиллера — шейку смазывают 3% раствором Люголя. Йод окрашивает клетки здорового плоского эпителия шейки в темно-коричневый цвет; истонченные (атрофичные) и патологически измененные клетки при дисплазии шеечного эпителия не прокрашиваются. Таким образом выявляются зоны патологически измененного эпителия и обозначаются участки для биопсии шейки матки.

Гистероскопия — осмотр с помощью оптических систем внутренней поверхности матки. Гистероскопия бывает диагностической и операционной. Диагностическая гистероскопия в настоящее время является методом выбора для диагностики всех видов внутриматочной патологии.

Показания к диагностической гистероскопии:

• нарушения менструального цикла в различные периоды жизни женщины (ювенильный, репродуктивный, перименопаузальный);

• кровяные выделения в постменопаузе;

• одозрение напод слизистую миому матки,

• аденомиоз,

• рак эндометрия,

• аномалии развития матки,

• внутриматочные синехии,

• задержавшиеся остатки плодного яйца,

• инородное тело в полости матки,

• перфорацию стенки матки;

• уточнение места расположения внутриматочного контрацептива или его фрагментов;

• бесплодие;

• невынашивание беременности;

• контрольное исследование полости матки после операций на матке, пузырного заноса, хорионэпителиомы;

• оценка эффективности гормонотерапии и контроль ее проведения;

• осложненное течение послеродового периода.

Противопоказания для гистероскопии те же, что и для любого внутриматочного вмешательства: общие инфекционные заболевания (грипп, ангина, пневмония, острый тромбофлебит, пиелонефрит и т. д.); острые воспалительные заболевания половых органов; III—IV степень чистоты влагалища; тяжелое состояние больной при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и паренхиматозных органов (печени, почек); беременность (желанная); стеноз шейки матки; распространенный рак шейки матки; профузное маточное кровотечение.

После визуального определения характера внутриматочной патологии диагностическая гистероскопия может перейти в оперативную либо сразу же, либо отсроченно в случае необходимости предварительной подготовки.

По сложности гистероскопические операции разделяются на простые и сложные.

Простые операции: удаление небольших полипов, разделение тонких синехий, удаление свободно находящегося в полости матки ВМК, небольших субмукозных миоматозных узлов на ножке, тонкой внутриматочной перегородки, трубная стерилизация, удаление гиперплазированной слизистой оболочки матки, остатков плацентарной ткани и плодного яйца.

Сложные операции: удаление больших пристеночных фиброзных полипов эндометрия, рассечение плотных фиброзных и фиброзно-мышечных синехий, рассечение широкой внутриматочной перегородки, миомэктомия, резекция (аблация) эндометрия, удаление инородных тел, внедрившихся в стенку матки, фаллопоскопия.

Возможные осложнения диагностической и оперативной гистероскопии:

• анестезиологические;

• осложнения, вызванные средой для расширения полости матки (жидкостная перегрузка сосудистого русла, сердечная аритмия вследствие метаболического ацидоза, газовая эмболия);

• воздушная эмболия;

• хирургические (перфорация матки, кровотечение).

Осложнения гистероскопии можно свести к минимуму при соблюдении всех правил работы с оборудованием и аппаратурой, техники манипуляций и операций.

Лапароскопия — осмотр органов брюшной полости с помощью эндоскопа, введенного через переднюю брюшную стенку. Лапароскопия в гинекологии используется как с диагностической целью, так и для проведения хирургического вмешательства.

Показания к плановой лапароскопии:

• бесплодие (трубно-перитонеальное);

• синдром поликистозных яичников;

• опухоли и опухолевидные образования яичников;

• миома матки;

• генитальный эндометриоз;

• пороки развития внутренних половых органов;

• боли внизу живота неясной этиологии;

• опущение и выпадение матки и влагалища;

• стрессовое недержание мочи;

• стерилизация.

Показания к экстренной лапароскопии:

• внематочная беременность;

• апоплексия яичника;

• острые воспалительные заболевания придатков матки;

• подозрение на перекрут ножки или разрыв опухолевидного образования или опухоли яичника, а также перекрут субсерозной миомы;

• дифференциальная диагностика острой хирургической и гинекологической патологии.

Абсолютные противопоказания к лапароскопии:

• геморрагический шок;

• заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем в стадии декомпенсации;

• некорригируемая коагулопатия;

• заболевания, при которых недопустимо положение Тренделенбурга (последствия травмы головного мозга, поражения сосудов головного мозга, скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и т. д.);

• острая и хроническая печеночно-почечная недостаточность;

• рак яичника и маточной трубы (исключение составляет лапароскопический мониторинг в процессе химиотерапии или лучевой терапии).

Относительные противопоказания к лапароскопии:

• поливалентная аллергия;

• разлитой перитонит;

• выраженный спаечный процесс после перенесенных операций на органах брюшной полости и малого таза;

• беременность поздних сроков (более 16—18 нед);

• миома матки больших размеров (более 16 нед беременности);

• большие размеры истинной опухоли яичника (диаметр более 14 см);

• подозрение на злокачественные новообразования придатков матки.

Гистеросальпингография используется для установления проходимости маточных труб, выявления анатомических изменений в полости матки, спаечного процесса в матке и в области малого таза. Используют водорастворимые контрастные вещества (веротраст, уротраст, верографин и т. д.). Исследование целесообразно проводить на 5—7-й день менструального цикла, что уменьшает частоту ложноотрицательных результатов.

Рентгенографическое исследование черепа широко используется в диагностике нейроэндокринных заболеваний. Рентгенологическое исследование формы, размеров и контуров турецкого седла — костного ложа гипофиза - применяют для диагностики опухоли гипофиза. Признаки опухоли гипофиза: остеопороз или истончение стенок турецкого седла, симптом двойных контуров. При подозрении на опухоль гипофиза по данным рентгеновского исследования проводят компьютерную томографию черепа.

Компьютерная томография (КТ) — вариант рентгеновского исследования, позволяющий получить продольное изображение исследуемой области, срезы в сагиттальной и фронтальной или в любой заданной плоскости. КТ дает полное пространственное представление об исследуемом органе, патологическом очаге, количественную информацию о плотности определенного слоя, позволяя, таким образом, судить о характере поражения. Получаемые изображения структур не накладываются друг на друга, и КТ дает возможность дифференцировать изображение тканей и органов по коэффициенту плотности. Минимальная величина патологического очага, определяемого с помощью КТ, составляет 0,5-1 см.

В гинекологии КТ не получила такого широкого применения, как в невропатологии и нейрохирургии. КТ области турецкого седла остается основным методом дифференциальной диагностики функциональной гиперпролактинемии и пролактинсекретирующей аденомы гипофиза.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — более информативный метод диагностики в гинекологии, чем КТ. В настоящее время используется для дифференциальной диагностики патологических образований в малом тазу при сомнительных данных УЗИ.

Рентгенографические и рентгеноконтрастные методы исследования

В детской гинекологии, так же как и у взрослых, применяется рентгеновское исследование черепа и крайне редко (по строгим показаниям) — гистеросальпингография с помощью специального маленького детского наконечника при подозрении на туберкулез гениталий или аномалии развития половых органов у девушек старше 14—15 лет.

Большое значение для диагностики гинекологических заболеваний имеет рентгенологическое исследование кистей рук для определения костного возраста с последующим его сопоставлением с паспортными данными. В специальных таблицах указываются сроки и последовательность появления окостенения и синостозов между метафизами и эпифизами длинных трубчатых костей в зависимости от возраста.

Этот метод обследования позволяет выявить патологию окостенения — нарушения его темпа и последовательности, которые находятся под влиянием гормональных воздействий, а также факторов наследственности и питания.

В детской гинекологии, так же как и у взрослых, для дифференциальной диагностики используют компьютерную и магнитно-резонансную томографию. У детей раннего возраста и у пациенток с различными психическими аффектами исследования проводят с обязательным анестезиологическим пособием (медикаментозный сон после парентального введения препаратов).

На проведение гистеросальпингографии, гистероскопии, диагностического выскабливания и лапароскопии, КТР и МРТ необходимо получить согласие родителей больной, о чем сделать соответствующую запись в истории болезни.

Инструментальные методы исследования в гинекологии

На современном этапе для уточнения диагноза заболевания в арсенале практических врачей имеются следующие методы исследования:

− кольпоскопия

− гистероскопия

− лапароскопия

− гистеросальпингография

− ультразвуковое исследование

− маммография

Кольпоскопия

Метод исследования шейки матки с помощью оптического прибора − микроскопа (кольпоскопа). Исследование этим же кольпоскопом эпителиального покрова наружных половых органов, называется вульвоскопией. Кольпоскоп состоит из оптической бинокулярной системы, увеличивающей изображение в 4-40 раз. Кольпоскопия проводится с целью уточнения характера патологических изменений шейки матки. Она дает возможность своевременно выявить различные заболевания шейки матки, в т. ч. предрак и ранние стадии рака. В основном применяется две методики кольпоскопии − простая и расширенная. Простая кольпоскопия является предварительной манипуляцией перед проведением расширенной. Исследуемая располагается на гинекологическом кресле, шейку матки обнажают влагалищными зеркалами и осматривают с помощью кольпоскопа при различном увеличении. Расширенная кольпоскопия включает осмотр влагалищной части шейки матки после обработки слизистой оболочки 3% раствором уксусной кислоты и после нанесения на слизистую оболочку водного раствора Люголя (проба Шиллера). Уксусная кислота вызывает кратковременный отек эпителия, сокращение подэпителиальных сосудов и уменьшение кровоснабжения. Эта реакция позволяет выявить патологические, аномальные сосуды, которые появляются при предраковых состояниях и раке шейки матки. При обработке шейки Люголем, содержащим йод, богатый гликогеном многослойный плоский эпителий (покрывает шейку матки снаружи) окрашивается в темно-коричневый цвет. Если в эпителии есть пораженные участки, они не окрашиваются и приобретают вид белых пятен на темно-коричневом фоне.

Гистероскопия

Гистероскопия − это осмотр полости матки с помощью оптической системы. Это метод занимает важное место среди значительного количества исследований применяющихся в гинекологии. Гистероскопия может использоваться не только с диагностической целью, но и с хирургической. Проводится она как в амбулаторных условиях (чаще с диагностической целью), так и в стационаре (чаще сочетается диагностика с хирургическими манипуляциями).

Показания для проведения гистероскопии довольно обширны:

− подозрение на патологию эндометрия (полипы, гиперплазии),

− наличие инородного тела в полости матки (определение места расположения ВМС при длительном ношении или при невозможности удалить ее обычным путем).

− при бесплодии гистероскопия является ценным диагностическим и лечебным методом (можно выявить эндометриоз, миому, полипы, внутриматочные сращения − синехии).

Противопоказаниями для гистероскопии являются:

− воспалительный процесс на уровне влагалища и шейки (перед гистероскопией необходимо сделать анализ мазка на флору)

− беременность

− обильное маточное кровотечение

− злокачественный процесс шейки матки.

Лапароскопия

Лапароскопия − это процедура, во время которой в брюшную полость пациентки через небольшой прокол вводят инструмент, оснащенный оптикой, который позволяет увидеть изнутри внутренние органы. Лапароскопия может быть диагностической и оперативной. В гинекологии с применение лапароскопов оперируются кисты и другие опухоли яичников, внематочная беременность, опухоли матки, эндометриоз. Лапароскопия осуществляется обычно под общим наркозом. Преимуществами лапароскопической операции является минимальное травмирование тканей, практически отсутствие послеоперационного рубца, минимальные послеоперационные боли, ускорение восстановительного периода после операции. Лапароскопические операции позволяют сохранить органы. При миоме матки удаляются только миоматозные узлы с сохранением возможности вынашивания беременности в будущем. При трубном бесплодии проводится пластика маточных труб, позволяющая в будущем зачать ребенка.

И еще особенное преимущество лапароскопии, когда она выполняется вместо гистеросальпингографии. Гистеросальпингография − рентгенологический метод исследования, хорошо показывающий состояние полости матки и маточных труб, но не позволяющий оценить спаечный процесс вокруг матки и придатков (т. е. в малом тазу), выявить очаги эндометриоза. Там, где есть возможность сделать лапароскопию, она должна быть сделана не после, а вместо гистеросальпингографии.

Но лапароскопия может быть выполнена не у всех. Основными противопоказаниями к лапароскопии являются: массивный спаечный процесс в брюшной полости (как следствие перенесенных ранее полостных операций). В этом случае велик риск повреждения кишечника. Вес пациентки свыше 95 кг также является противопоказанием к лапароскопии. Нарушение сердечной деятельности − лапароскопия противопоказана. Дело в том, что при лапароскопии брюшную полость наполняют газом, что может вызвать декомпенсацию сердечной деятельности.

Гистеросальпингография

Гистеросальпингография − исследование, позволяющее оценить состояние матки и проходимость маточных труб. Ее можно выполнять с применением рентгеновской установки или с использованием ультразвукового аппарата (эхогистеросальпингография).

Методика проведения данной процедуры осуществляется следующим образом: пациентка укладывается в гинекологическое кресло. В полость матки с помощью специального катетера вводится либо рентгеноконтрастное вещество, либо жидкость − фурациллин, физиологический раствор. Гистеросальпингография относится к малоболезненным вмешательствам, поэтому обезболивание не проводится. Основным показанием к проведению гистеросальпингографии является бесплодие, поскольку при наличии непроходимости маточных труб наступлении беременности естественным путем невозможно.

Перед проведением гистеросальпингографии необходимо сделать следующие анализы: мазок на флору влагалища, общий анализ крови, исследование на сифилис, ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С. Впрочем эти исследования обязательны при проведении любых оперативных вмешательств в организм человека. Гистеросальпингография противопоказана женщинам, у которых выявлена аллергия к йоду, поскольку рентгеноконтрастные вещества содержат именно его.

Ультразвуковое исследование органов малого таза

УЗИ органов малого таза в настоящее время является одним из самых распространенных методов медицинской визуализации. Используются две разновидности проведения ультразвукового исследования: трансабдоминальное − через переднюю брюшную стенку, и трансвагинальное, когда специальный датчик вводится во влагалище. Обязательным требованием для проведения трансабдоминального УЗИ является наполненный мочевой пузырь. Трансвагинальное УЗИ не требует специальной подготовки.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |