В качестве примера того, как дух освобождается от телесной зависимости и действует исходя из самого себя, Гегель указывает на прямую походку человека. Согласно его утверждению, «человек стоит лишь потому и лишь постольку, поскольку он хочет стоять, и лишь до тех пор, пока он этого бессознательно хочет» (§ 410). Оказывается то, «что он стоит прямо, превращено его волей в привычку, в непосредственное, бессознательное положение, всегда остающееся делом его непрерывно действующей воли» (§ 410). Человек «сам выпрямляется энергией своей воли» (§ 411).

Гегелю чужд эволюционный подход применительно к природным явлениям, оп прямо отрицает научность эволюционного взгляда, говоря, что он «ровно ничего не объясняет» (§ 249). Гегель прямо отрицает какую-либо общность между обезьяной и человеком, говоря, что между обезьяной и птицей «существует меньшее различие, чем между телом человека и телом обезьяны» (§ 411). В «Философии природы» Гегель считает необходимым даже поиронизировать на тему о родстве человека и обезьяны: «...обезьяна есть сатира на человека, который будет охотно смотреть на нее, если не захочет взять её слишком всерьёз, а захочет лишь позабавиться над самим собой...» (§ 370) . Причина этих ошибочных суждений Гегеля в его идеализме, и в частности в том, что он придавал исключительное значение духовной стороне человека, пренебрегая его телесной основой, которая на самом деле есть основание психической жизни человека. Поэтому Гегель явления человеческой психики, тесно связанные с наружными телесными проявлениями человеческой деятельности, явления привычных и автоматических действий (например, ходьба), явления медиумизма и даже явления помешательства, при которых человек как бы замыкается в себе, начисто отвлекаясь от материальной стороны своего существования, рассматривает как примеры торжества духовной субстанциальности человека над материальным началом телесности, как доказательства предикативности тела по отношению к духовной субъективности «я».

…Проявляя известный реализм в толковании вопроса о связи души и тела в человеке, Гегель правильно констатирует, что «голова есть настоящее местопребывание духовного» (§ 411), что именно в голове «как центре системы чувственных возбуждений» осуществляется мыслительная работа (§ 401), говорит о весьма тесной связи между духом и его телом (§ 410), подчеркивает, что в вопросах «психической физиологии» остается многое, что ещё надо поисследовать (§ 401), указывает, что «вопрос об общении души и тела... есть непостижимая тайна» (§ 389), а так как Гегель выступает ярым противником всякой непостижимости и считает, что во всей Вселенной нет ничего, что могло бы «оказать сопротивление дерзновению познания», то он ищет разрешения тайны на путях отмеченной нами выше метафизической постановки вопроса о том, что тело есть акциденция души.

…Таков идеалистический парадокс гегелевской философии: человек возникает из природы потому, что природа возникает из духа. Отсюда проистекает гегелевское понимание задачи философской науки о духе: «Задачей же философии является познать, каким образом дух только через то существует для самого себя, что он материальное противопоставляет себе — частью как свою собственную телесность, частью как внешний мир вообще — и эти таким образом различенные стороны снова приводит к единству с самим собой, опосредствованному этой противоположностью и ее снятием» (§ 410).

В этом снятии чувственного, телесного, природного, материального содержится основная идея «Философии духа». Все это связано с важными категориями гегелевской философии: отчуждение (Entfremdung), овнешнение (Entauвerang), опредмечивание (Ver-gegenstandlichkeit). Всякий акт человеческого труда, производящий материальный предмет и воплощающийся в этом предмете, есть отчужденная, ставшая внешней, опредмеченная мысль. Вся природа в целом есть отчужденная, овнешненная и опредмеченная идея. Человеческое тело таким же образом есть отчужденный и опредмеченный дух. Повсюду мысль есть субстанция, и потому, конечно, человеческое мышление, познание есть узнавание мыслью самой себя во всем, что есть в этом мире внешнего, чувственного, телесного и материального. Дух проникает собой все природное и внешнее (здесь Гегель употребляет образное выражение Платона) — «вспоминает себя в нем» (§ 450). Дух, познание ликвидирует внешнюю, чувственную отчужденность телесного мира, делает ее своей, раскрывая то обстоятельство, что субстанцией телесного мира является он же сам, дух. Дух отчуждает телесность, а затем в процессе познания обратно присваивает ее. «Ибо через снятие своего инобытия логическая идея, или в-себе-сущий дух и становится как раз тем, чем дух есть для себя, т. е. дух открывается самому себе» (§ 383). «Идея, или дремлющий в природе в-себе-сущий дух, снимает поэтому внешность, обособление и непосредственность природы, создает себе наличное бытие, соответствующее его внутренней сущности и всеобщности, и становится благодаря этому рефлектированным, для-себя-сущим, самосознающим, пробужденным духом, или духом как таковым» (§ 384).Что человеческое познание «присваивает» себе вначале чуждую ему и противостоящую ему природу и свою телесность, познавая их законы и ставя эти законы на службу человеческой технике, медицине, науке,— это правильная мысль. Человек на самом деле в процессе познания и материального производства устраняет отчужденность природы и телесности. К этой мысли Гегель добавляет чисто идеалистическое утверждение, что ликвидация отчужденного состояния физического (природы, тела, вещи) есть его идеализация, сведение всего материального к идеальному как сущности, роду всего материального, исходя из принципиального идеалистического тезиса о тождестве мышления и бытия.

…Рассматривая темпераменты людей, Гегель не может, естественно, отвлечься от их физической основы, но, верный своему исходному принципу, добавляет, что различие темпераментов теряет свое значение перед лицом образованности и культуры. Тем самым он переходит к характеру, заявляя, что «только в характере индивидуум приобретает свою постоянную определенность (§ 395).Далее следуют «изменения, коренящиеся в самой природе индивидуума» (§ 396). Здесь Гегель развертывает тему о «возрастной психологии человека». Речь идет о психологии ребенка — юноши — взрослого человека — старика. Конечный человеческий дух в отличие от вневременного абсолютного духа подчинен времени, я, его формы развертываются в определенной временной последовательности, что наглядно обнаруживается в смене возрастов человека. Замечания Гегеля о характерных особенностях каждого возраста глубокомысленны. Человек, по Гегелю, со дня своего рождения обнаруживает свою высшую натуру, выражая ее криком, который Гегель считает идеальной деятельностью. «Благодаря этой идеальной деятельности в ребенке тотчас же проявляется проникающая его уверенность, что от внешнего мира он вправе требовать удовлетворения своих потребностей, что самостоятельность внешнего мира по отношению к человеку ничтожна» (§ 396). Гегель здесь явно преувеличивает, превращая ребенка в... идеалиста. Далее он правильно указывает что дети «ещё не есть то, чем они должны быть»: ребёнок должен обучаться и воспитываться, подчиняясь авторитету старших, подчиняясь дисциплине, ибо «он должен повиноваться, чтобы научиться повелевать» (§ 396).

Переходя к характеристике юношеского возраста, Гегель констатирует противоположность между идеалом, возникшим в сознании юноши, и реальностью, каковая обычно выглядит в его глазах крайне неприглядной. Мир кажется юноше распавшимся, и он считает именно себя призванным переделать его в кратчайший срок, и полностью, между прочим не имея никакой положительной программы.

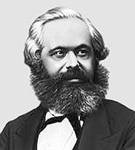

Гегель советует молодым людям, бурно переживающим конфликт между идеалами и действительностью, вписаться в эту действительность, приспособиться к ней, какой бы она ни была филистерской. Гегель исходит здесь из принципа, сформулированного им в § 6 «Энциклопедии» и в «Философии права»: «Что действительно, то разумно»; разумно не в том смысле, что оно хорошо или плохо, а в том, что оно не свалилось с неба, возникло исторически, имеет в истории свои основания и есть при всех обстоятельствах одна из форм бесконечной идеи. Юноша должен это уразуметь, избавиться от «суетного лучшезнайства». Он должен не выходить за пределы действительности, если же он «выходит за её пределы, если он строит мир, каким он должен быть, то этот мир, хотя, правда, и существует, однако — только в его мнении..,». Юноша «должен принять условия, поставленные ему этим миром, и от их неподатливости отвоевать то, что он хочет иметь для себя самого» (§ 396). Такой поссибилистский совет дает Гегель юношеской мечтательности. К. Маркс указывал на то, что «эта ложь есть ложь его принципа», каковым принципом у Гегеля служит его философский идеализм.

Взрослый человек в отличие от юноши отказывается от плана полного преобразования мира. «Но и так ему остается ещё много простора для почетной, далеко идущей и творческой деятельности» (§ 396).

…История духа в антропологии была историей преодоления душой природной телесности, с которой душа тесно связана, и осознания того, что телесность порождена духом. В феноменологии дух выступает также ещё не в «чистой форме», не как сущность, а как явление сущности. Этим явлением духовной сущности служит предмет познания. В феноменологии дух выступает как познание неких предметов. У Гегеля получается так, что, познавая предмет, мы на самом деле познаем само познание, ибо познание, дух, сам духовный субъект избирает себе предмет своей деятельности. Отсюда вытекает, что предмет познания не просто избирается познанием для изучения, но и создается познанием, духом, сознанием.

Экономическо-философские рукописи 1844 года. —

http://filosof. *****/books/item/f00/s00/z0000569/index. shtml — 20.05.10.

Заработная плата

Заработная плата

[I] Заработная плата определяется враждебной борьбой между капиталистом и рабочим. Побеждает непременно капиталист. Капиталист может дольше жить без рабочего, чем рабочий без капиталиста. Объединение капиталистов обычно и эффективно, объединение рабочих запрещёно и влечет за собой для них плохие последствия. Кроме того, земельный собственник и денежный капиталист могут присовокупить к своим доходам ещё предпринимательскую прибыль, рабочий же к своему промысловому заработку не может присовокупить ни земельной ренты, ни процентов на капитал. Вот почему так сильна конкуренция среди рабочих. Итак, только для рабочего разъединение между капиталом, земельной собственностью и трудом является неизбежным, существенным и пагубным разъединением. Капитал и земельная собственность могут не оставаться в пределах этой абстракции, труд же рабочего не может выйти за эти пределы.

Итак, для рабочего разъединение между капиталом, земельной рентой и трудом смертельно.

Самой низкой и единственно необходимой нормой заработной платы является стоимость существования рабочего во время работы и сверх этого столько, чтобы он мог прокормить семью и чтобы рабочая раса не вымерла. По Смиту, обычная заработная плата есть самый низкий минимум, совместимый с «простой человечностью», т. е. с животным уровнем существования.

Спрос на людей неизбежно регулирует производство людей, как и любого другого товара. Если предложение значительно превышает спрос, то часть рабочих опускается до нищенского уровня или до голодной смерти. Таким образом, существование рабочего сводится к условиям существования любого другого товара.

Рабочий стал товаром, и счастье для него, если ему удается найти покупателя. Спрос же, от которого зависит жизнь рабочего, зависит от прихоти богачей и капиталистов. Если предложение количественно превышает спрос, то одна из составных частей цены (прибыль, земельная рента, заработная плата) выплачивается ниже цены; в результате этого соответствующий фактор ценообразования уклоняется от такого применения, и таким путем рыночная цена тяготеет к естественной цене как к некоторому центру. Но, во-первых, рабочему, при значительном разделении труда, труднее всего дать другое направление своему труду, а во-вторых, при подчиненном положении рабочего по отношению к капиталисту, ущерб терпит в первую очередь рабочий.

Итак, при тяготении рыночной цены к естественной цене больше всего и безусловно теряет рабочий. И именно способность капиталиста давать своему капиталу другое направление либо лишает куска хлеба рабочего, ограниченного рамками определенной отрасли труда, либо вынуждает его подчиниться всем требованиям данного капиталиста.

[II] Случайные и внезапные колебания рыночной цены отражаются на земельной ренте меньше, чем на той части цены, которая распадается на прибыль и заработную плату; но и на прибыли они отражаются меньше, чем на заработной плате. В большинстве случаев бывает так, что при повышении заработной платы в каком-нибудь одном месте, в другом она остается прежней, а в третьем падает.

При выигрыше капиталиста рабочий не обязательно выигрывает, при убытке же капиталиста рабочий обязательно вместе с ним теряет. Так, например, рабочий ничего не выигрывает в тех случаях, когда капиталист — благодаря фабричной или торговой тайне, благодаря монополии или благодаря благоприятному местоположению своего земельного участка — держит рыночную цену выше естественной цены.

Далее: цены на труд гораздо устойчивее, чем цены на средства к жизни. Зачастую те и другие находятся в обратном отношении друг к другу. В год дороговизны заработная плата падает вследствие сокращения спроса на труд и повышается вследствие роста цен на средства к жизни. Таким образом, одно уравновешивает другое. Во всяком случае некоторая часть рабочих лишается куска хлеба. В годы дешевизны заработная плата повышается вследствие повышения спроса на труд и падает вследствие падения цен на средства к жизни. Таким образом, одно уравновешивается другим.

Другая невыгодная сторона для рабочего:

Разница в ценах на труд рабочих разных профессий гораздо больше, чем разница в прибылях в разных отраслях приложения капитала. В труде обнаруживается все природное, духовное, и социальное различие индивидуальной деятельности и поэтому труд вознаграждается различно, тогда как мертвый капитал всегда шествует одной и той же поступью и равнодушен к действительным особенностям индивидуальной деятельности.

Вообще следует заметить, что там, где рабочий и капиталист одинаково терпят ущерб, у рабочего страдает самое его существование, у капиталиста же — лишь барыши его мертвой маммоны.

Рабочему приходится бороться не только за физические средства к жизни, но и за получение работы, т. е. за возможность осуществления своей деятельности, за средства к этому осуществлению своей деятельности.

Возьмем три основных состояния, в которых может находиться общество, и рассмотрим в них положение рабочего.

1) Если богатство общества приходит в упадок, то больше всех страдает рабочий. Ибо, хотя в счастливом состоянии общества рабочий класс не может выиграть столько, сколько выигрывает класс собственников, «ни один класс не страдает так жестоко, как класс рабочих, от упадка общественного благосостояния».

[III] 2) Теперь возьмем такое общество, в котором богатство прогрессирует. Это — единственное состояние, благоприятное для рабочего. Здесь среди капиталистов начинается конкуренция. Спрос на рабочих превышает их предложение.

Но, во-первых: повышение заработной платы приводит к тому, что рабочие надрываются за работой. Чем больше они хотят заработать, тем большим временем вынуждены они жертвовать и, совершенно отказываясь от какой бы то ни было свободы, рабски трудиться на службе у алчности. Тем самым они сокращают продолжительность своей жизни. Это сокращение продолжительности жизни рабочих является благоприятным обстоятельством для рабочего класса в целом, так как благодаря ему непрестанно возникает новый спрос на труд. Этот класс всегда вынужден жертвовать некоторой частью самого себя, чтобы не погибнуть целиком.

Далее: Когда общество находится в процессе прогрессирующего обогащения? При росте капиталов и доходов в стране. Но

a) это возможно лишь благодаря накоплению большого количества труда, ибо капитал есть накопленный труд; следовательно, это возможно лишь благодаря тому, что у рабочего отнимается все больше и больше продуктов его труда, что его собственный труд все в большей и большей степени противостоит ему как чужая собственность, а средства его существования и его деятельности все в большей и большей степени концентрируются в руках капиталиста;

b) накопление капитала усиливает разделение труда, а разделение труда увеличивает количество рабочих; и наоборот — увеличение количества рабочих усиливает разделение труда, так же как разделение труда увеличивает накопление капиталов. По мере развития этого разделения труда, с одной стороны, и накопления капиталов, с другой, рабочий все в большей и большей степени попадает в полную зависимость от работы, и притом от определенной, весьма односторонней, машинообразной работы. Наряду с духовным и физическим принижением его до роли машины, с превращением человека в абстрактную деятельность и в желудок, он попадает все в большую и большую зависимость от всех колебаний рыночной цены, от применения капиталов и прихоти богачей. Вместе с тем в результате количественного увеличения [IV] класса людей, живущих только трудом, усиливается конкуренция среди рабочих, и, следовательно, снижается их цена. В фабричной системе это положение рабочего достигает своей высшей точки;

g) в обществе, благосостояние которого возрастает, только самые богатые могут жить на проценты со своих денег. Все прочие вынуждены с помощью своего капитала заниматься каким-нибудь промыслом или вкладывать свой капитал в торговлю.

Благодаря этому растет конкуренция между капиталами, концентрация капиталов возрастает, крупные капиталисты разоряют мелких, и некоторая часть бывших капиталистов переходит в класс рабочих, который вследствие такого прироста частично опять претерпевает снижение заработной платы и попадает в ещё большую зависимость от немногих крупных капиталистов. С уменьшением количества капиталистов их конкуренция в погоне за рабочими сходит почти на нет; что же касается рабочих, то по мере роста количества рабочих конкуренция между ними становится все сильнее, противоестественнее и принудительное. В силу этого часть рабочей массы опускается до нищенства или до состояния погибающих от голода так же неизбежно, как неизбежно часть средних капиталистов опускается до положения рабочих.

Итак, даже при наиболее благоприятном для рабочего состоянии общества для рабочего неизбежны надрыв в процессе работы и ранняя смерть, принижение рабочего до роли машины, до роли раба капитала, накопление которого противостоит ему как нечто для него опасное, новая конкуренция, голодная смерть или нищенство части рабочих.

[V] Повышение заработной платы порождает в рабочем капиталистическую жажду обогащения, но утолить эту жажду он может лишь путем принесения в жертву своего духа и тела. Повышение заработной платы имеет предпосылкой и следствием накопление капитала; поэтому продукт труда противостоит рабочему как нечто все более и более чуждое. Точно так же и разделение труда делает рабочего все более и более односторонним и зависимым; оно порождает конкуренцию не только людей, но и машин. Так как рабочий низведен до роли машины, то машина может противостоять ему в качестве конкурента. И, наконец, подобно тому как накопление капитала приводит к количественному росту промышленности, а следовательно и рабочих, так благодаря этому накоплению одно и то же количество труда производит большее количество продукта: получается перепроизводство и дело кончается либо тем, что значительная часть рабочих лишается работы, либо тем, что их заработная плата падает до самого жалкого минимума.

Таковы последствия наиболее благоприятного для рабочего состояния общества — а именно состояния растущего, прогрессирующего богатства.

Но в конце концов это растущее состояние должно когда-нибудь достигнуть своей высшей точки. Каково же тогда будет положение рабочего?

3) «В стране, которая достигла наибольшего благосостояния, и то и другое — и заработная плата и процент на капитал — были бы очень низки. Конкуренция между рабочими в поисках работы была бы столь велика, что заработная плата свелась бы к тому, чего достаточно для содержания данного количества рабочих, а так как страна к этому времени была бы уже достаточно заселена, то это количество не могло бы увеличиваться» .

Что сверх этого количества, было бы обречено на умирание.

Итак, при движении общества по наклонной плоскости вниз — прогрессирующая нищета рабочего; при прогрессе общественного благосостояния — особый, сложный вид нищеты; в обществе, достигшем наибольшего благосостояния, — постоянная нищета.

Людвиг Фейербах и конец…1886. с прил. Тезисы о Фейербахе. 1845. Маркса и Ф. Энгельса. изд. 2, — Т. 21. — С. 370 —371. — http://filosof. *****/books/item/f00/s00/z0000568/index. shtml — 20.05.10.

Великий ocновной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию. Уже с того весьма отдаленного времени, когда люди, ещё не имея никакого понятия о строении своего тела и не умея объяснить сновидений, пришли к тому представлению, что их мышление и ощущения есть деятельность не их тела, а какой-то особой души, обитающей в этом теле и покидающей его при смерти, — уже с этого времени они должны были задумываться об отношении этой души к внешнему миру. Если она в момент смерти отделяется от тела и продолжает жить, то нет никакого повода придумывать для нее ещё какую-то особую смерть. Так возникло представление о ее бессмертии, которое на той ступени развития казалось отнюдь не утешением, а неотвратимой судьбой и довольно часто, например у греков, считалось подлинным несчастьем. Не религиозная потребность в утешении приводила всюду к скучному вымыслу о личном бессмертии, а то простое обстоятельство, что, раз признав существование души, люди в силу всеобщей ограниченности никак не могли объяснить себе, куда же девается она после смерти тела. Совершенно подобным же образом вследствие олицетворения сил природы возникли первые боги, которые в ходе дальнейшего развития религии принимали все более и более облик внемировых сил, пока в результате процесса абстрагирования—я чуть было не сказал: процесса дистилляции, — совершенно естественного в ходе умственного развития, в головах людей не возникло, наконец, из многих более или менее ограниченных и ограничивающих друг друга богов представление о едином, исключительном боге монотеистических религий.

Великий ocновной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию. Уже с того весьма отдаленного времени, когда люди, ещё не имея никакого понятия о строении своего тела и не умея объяснить сновидений, пришли к тому представлению, что их мышление и ощущения есть деятельность не их тела, а какой-то особой души, обитающей в этом теле и покидающей его при смерти, — уже с этого времени они должны были задумываться об отношении этой души к внешнему миру. Если она в момент смерти отделяется от тела и продолжает жить, то нет никакого повода придумывать для нее ещё какую-то особую смерть. Так возникло представление о ее бессмертии, которое на той ступени развития казалось отнюдь не утешением, а неотвратимой судьбой и довольно часто, например у греков, считалось подлинным несчастьем. Не религиозная потребность в утешении приводила всюду к скучному вымыслу о личном бессмертии, а то простое обстоятельство, что, раз признав существование души, люди в силу всеобщей ограниченности никак не могли объяснить себе, куда же девается она после смерти тела. Совершенно подобным же образом вследствие олицетворения сил природы возникли первые боги, которые в ходе дальнейшего развития религии принимали все более и более облик внемировых сил, пока в результате процесса абстрагирования—я чуть было не сказал: процесса дистилляции, — совершенно естественного в ходе умственного развития, в головах людей не возникло, наконец, из многих более или менее ограниченных и ограничивающих друг друга богов представление о едином, исключительном боге монотеистических религий.

Высший вопрос всей философии, вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе, имеет свои корни, стало быть, не в меньшей степени, чем всякая религия, в ограниченных и невежественных представлениях людей периода дикости. Но он мог быть поставлен со всей резкостью, мог приобрести все свое значение лишь после того, как население Европы пробудилось от долгой зимней спячки христианского средневековья. Вопрос об отношении мышления к бытию, о том, что является первичным: дух или природа, — этот вопрос, игравший, впрочем, большую роль и в средневековой схоластике, вопреки церкви принял более острую форму: создан ли мир богом или он существует oт века?

Философы разделились на два больших лагеря сообразно тому, как отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы, и которые, следовательно, в конечном счете, так или иначе признавали сотворение мира, — а у философов, например у Гегеля, сотворение мира принимает нередко ещё более запутанный и нелепый вид, чем в христианстве, — составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма.

Ничего другого первоначально и не означают выражения: идеализм и материализм, и только в этом смысле они здесь и употребляются. Ниже мы увидим, какая путаница возникает в тех случаях, когда им придают какое-либо другое значение.

Но вопрос об отношении мышления к бытию имеет ещё и другую сторону: как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому миру? В состоянии ли наше мышление познавать действительный мир, можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности? На философском языке этот вопрос называется вопросом о тождестве мышления и бытия. Громадное большинство философов утвердительно решает этот вопрос. Так, например, у Гегеля утвердительный ответ на этот вопрос подразумевается сам собой: в действительном мире мы познаем именно его мыслительное содержание, именно то, благодаря чему мир оказывается постепенным осуществлением абсолютной идеи, которая от века существовала где-то независимо от мира и прежде него. Само собой понятно, что мышление может познать то содержание, которое уже заранее является содержанием мысли. Не менее понятно также, что доказываемое положение здесь молчаливо уже содержится в самой предпосылке. Но это никоим образом не мешает Гегелю делать из своего доказательства тождества мышления и бытия тот дальнейший вывод, что так как его мышление признает правильной его философию, то, значит, она есть единственно правильная философия и что, в силу тождества мышления и бытия, человечество должно немедленно перенести эту философию из теории в практику и переустроить весь мир сообразно гегелевским принципам. Эту иллюзию он разделяет почти со всеми другими философами.

Но рядом с этим существует ряд других философов, которые оспаривают возможность познания мира или, по крайней мере, исчерпывающего познания. К «ним принадлежат среди новейших философов Юм и Кант, и они играли очень значительную роль в развитии философии. Решающее для опровержения этого взгляда сказано уже Гегелем, насколько это можно было сделать с идеалистической точки зрения. Добавочные материалистические соображения Фейербаха более остроумны, чем глубоки». Самое же решительное опровержение этих, как и всех прочих, философских вывертов заключается в практике, именно в эксперименте и в промышленности. Если мы можем доказать правильность нашего понимания данного явления природы тем, что сами его производим, вызываем его из его условий, заставляем его к тому же служить нашим целям, то кантовской неуловимой «вещи в cебе» приходит конец. Химические вещества, образующиеся в телах животных и растений, оставались такими «вещами в себе», пока органическая химия не стала приготовлять их одно за другим; тем самым «вещь в себе» превращалась в вещь для нас, как например, ализарин, красящее вещество марены, которое мы теперь получаем не из корней марены, выращиваемой в поле, а гораздо дешевле и проще из каменноугольного дегтя. Солнечная система Коперника в течение трехсот лет оставалась гипотезой, в высшей степени вероятной, но все-таки гипотезой. Когда же Леверье на основании данных этой системы не только доказал, что должна существовать ещё одна, неизвестная до тех пор, планета, но и определил посредством вычисления место, занимаемое ею в небесном пространстве, и когда после этого Галле действительно нашел эту планету, система Коперника была доказана. И если неокантианцы в Германии стараются воскресить взгляды Канта, а агностики в Англии— взгляды Юма (никогда не вымиравшие там), несмотря на то, что и теория и практика давно уже опровергли и те и другие, то в научном отношении это является шагом назад, а на практике — лишь стыдливой манерой тайком протаскивать материализм, публично отрекаясь от него.

Однако в продолжение этого длинного периода, от Декарта до Гегеля и от Гоббса до Фейербаха, философов толкала вперед отнюдь не одна только сила чистого мышления, как они воображали. Напротив. В действительности их толкало вперед главным образом мощное, все более быстрое и бурное развитие естествознания и промышленности. У материалистов это прямо бросалось в глаза. Но и идеалистические системы все более и более наполнялись материалистическим содержанием и пытались пантеистически примирить противоположность духа и материи. В гегелевской системе дело дошло, наконец, до того, что она и по методу и по содержанию представляет собой лишь идеалистически на голову поставленный материализм.

Ход развития Фейербаха есть ход развития гегельянца, — правда, вполне правоверным гегельянцем он не был никогда,— к материализму. На известной ступени это развитие привело его к полному разрыву с идеалистической системой своего предшественника. С неудержимой силой овладело им, наконец, сознание того, что гегелевское домировое существование «абсолютной идеи», «предсушествование логических категорий» до возникновения мира есть не более, как фантастический остаток веры в потустороннего творца; что тот вещёственный, чувственно воспринимаемый нами мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственный действительный мир и что наше сознание и мышление, как бы ни казались они сверхчувственными, являются продуктом вещёственного, телесного органа — мозга. Материя не есть продукт духа, а дух есть лишь высший продукт материи. Это, разумеется, чистый материализм. Но, дойдя до этого, Фейербах вдруг останавливается. Он не может преодолеть обычного философского предрассудка, предрассудка не против самого существа дела, а против слова «материализм». Он говорит:

«Для меня материализм есть основа здания человеческой сущности и человеческого знания; но он для меня не то, чем он является для физиолога, для естествоиспытателя в тесном смысле, например для Молешотта, и чем он не может не быть для них сообразно их точке зрения и их специальности, то есть он для меня не само здание. Идя назад, я целиком с материалистами; идя вперед, я не с ними».

Фейербах смешивает здесь материализм как общее мировоззрение, основанное на определенном понимании отношения материи и духа, с той особой формой, в которой выражалось это мировоззрение на определенной исторической ступени, именно в XVIII веке. Больше того, он смешивает его с той опошленной, вульгаризированной формой, в которой материализм XVIII века продолжает теперь существовать в головах естествоиспытателей и врачей и в которой его в 50-х годах преподносили странствующие проповедники Бюхнер, Фогт и Молешотт. Но материализм, подобно идеализму, прошел ряд ступеней развития. С каждым составляющим эпоху открытием даже в естественноисторической области материализм неизбежно должен изменять свою форму. А с тех пор, как и истории было дано материалистическое объяснение, здесь также открывается новый путь для развития материализма.

Материализм прошлого века был преимущественно механическим, потому что из всех естественных наук к тому времени достигла известной законченности только механика, и именно только механика твердых тел (земных и небесных), короче — механика тяжести. Химия существовала ещё в наивной форме, основанной на теории флогистона. Биология была ещё в пеленках: растительный и животный организм был исследован лишь о самых грубых чертах, его объясняли чисто механическими причинами. В глазах материалистов XVIII века человек был машиной так же, как животное в глазах Декарта. Это применение исключительно масштаба механики к процессам химического и органического характера — в области которых механические законы хотя ч продолжают действовать, но отступают на задний план перед другими, более высокими законами, — составляет первую своеобразную, но неизбежную тогда ограниченность классического французского материализма.

Вторая своеобразная ограниченность этого материализма заключалась в неспособности его понять мир как процесс, как такую материю, которая находится в непрерывном историческом развитии. Это соответствовало тогдашнему состоянию естествознания и связанному с ним метафизическому, то есть антидиалектическому, методу философского мышления. Природа находится в вечном движении; это знали и тогда. Но по тогдашнему представлению, это движение столь же вечно вращалось в одном и том же круге и таким образом оставалось, собственно, на том же месте: оно всегда приводило к одним и тем же последствиям. Такое представление было тогда неизбежно. Кантовская теория возникновения солнечной системы тогда только что появилась и казалась ещё лишь простым курьезом. История развития Земли, геология, была ещё совершенно неизвестна, а мысль о том, что нынешние живые существа являются результатом продолжительного развития от простого к сложному, вообще ещё не могла тогда быть выдвинута наукой. Не-исторический взгляд на природу был, следовательно, неизбежен. И этот недостаток тем меньше можно поставить в вину философам XVIII века, что его не чужд даже Гегель. У Гегеля природа, как простое «отчуждение» идеи, не способна к развитию во времени; она может лишь развертывать свое многообразие в пространстве, и, таким образом, осужденная на вечное повторение одних и тех же процессов, она выставляет одновременно и одну рядом с другой все заключающиеся в ней ступени развития. И эту бессмыслицу развития в пространстве, но вне времени,— которое является основным условием всякого развития,— Гегель навязывал природе как раз в то время, когда уже достаточно были разработаны и геология, и эмбриология, и физиология растений и животных, и органическая химия, и когда на основе этих новых наук уже повсюду зарождались гениальные догадки, предвосхищавшие позднейшую теорию развития (например, Гёте и Ламарк). Но так повелевала система, и в угоду системе метод должен был изменить самому себе.

В области истории—то же отсутствие исторического взгляда на вещи. Здесь приковывала взор борьба с остатками средневековья. На средние века смотрели как на простой перерыв в ходе истории, вызванный тысячелетним всеобщим варварством. Никто не обращал внимания на большие успехи, сделанные в течение средних веков: расширение культурной области Европы, образование там в соседстве Друг с другом великих жизнеспособных наций, наконец, огромные технические успехи XIV и XV веков. А тем самым становился невозможным правильный взгляд на великую историческую связь, и история в лучшем случае являлась готовым к услугам философов сборником примеров и иллюстраций.

Вульгаризаторы, взявшие на себя в пятидесятых годах в Германии роль разносчиков материализма, не вышли ни в чем за эти пределы учений своих учителей. Все дальнейшие успехи естественных наук служили им лишь новыми доводами против существования творца вселенной. Да они и не помышляли о том, чтобы развивать дальше теорию. Идеализм, премудрость которого к тому времени уже окончательно истощилась и который был смертельно ранен революцией 1848 г., получил, таким образом, удовлетворение в том, что материализм в это время пал ещё ниже. Фейербах был совершенно прав, отклоняя от себя всякую ответственность за этот материализм; он только не имел права смешивать учение странствующих проповедников с материализмом вообще.

Впрочем, здесь надо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, и при жизни Фейербаха естествознание находилось в том процессе сильнейшего брожения, который получил относительное, вносящее ясность завершение только за последние пятнадцать лет. Собрана была небывалая до сих пор масса нового материала для познания, но лишь в самое последнее время стало возможно установить связь, а стало быть, и порядок в этом хаосе стремительно нагромождавшихся открытий. Правда, Фейербах был современником трех важнейших открытий—открытия клетки, учения о превращении энергии и теории развитая, названной по имени Дарвина. Но мог ли пребывавший в деревенском уединении философ в достаточной степени следить за наукой, чтобы в полной мере оценить такие открытия, которые тогда сами естествоиспытатели отчасти ещё оспаривали, отчасти же не умели надлежащим образом использовать? Виноваты тут единственно жалкие немецкие порядки, благодаря которым философские кафедры замещались исключительно мудрствующими эклектическими крохоборами, между тем как Фейербах, бесконечно превосходивший всех их, вынужден был окрестьяниваться и прозябать в деревенском захолустье. Не Фейербах, следовательно, виноват в том, что ставший теперь возможным исторический взгляд на природу, устраняющий все односторонности французского материализма, остался для него недоступным.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |