В настоящее время, когда проводится лечение различными медикаментозными препаратами, практически любой из них может вызвать анафилактический шок. Шок возникает в результате аллергической реакции.

Патогенез развития анафилактического шока весьма сложен и изучен недостаточно. Установлено, что женщины чаще, чем мужчины, страдают различными формами лекарственной болезни. Нередко аллергические реакции возникают у гинекологических больных, страдающих эндокринными расстройствами и хроническими воспалительными процессами половых органов.

Клинические проявления анафилактического шока разнообразны. Возникают зуд кожи и слизистых оболочек, гиперемия, которая затем сменяется бледностью кожных покровов, тошнота, рвота, головная боль, шум в ушах, чувство страха, беспокойство. Затем проявляются более тяжелые симптомы: одышка, затруднение дыхания, боли в области сердца, отек гортани, крапивница, нарушение кровообращения, резкое снижение артериального давления, цианоз, потеря сознания. Анафилактический шок сопровождается вазодилатацией и повышением проницаемости капилляров. Вследствие бронхоспазма и отека гортани возникает гипоксия. В основе всех этих проявлений лежат спазм гладкой мускулатуры, отек слизистых оболочек и поражение сосудов.

Прогноз тем хуже, чем раньше развиваются явления анафилаксии. Чтобы спасти больную, требуется неотложная помощь. Необходимо срочное внутривенное вливание антигистаминных препаратов (димедрол, пипольфен), адреналина, гидрокортизона, эуфиллина, а также ингаляция кислорода, реополиглюкина, гемодеза. При астматическом приступе внутривенно вводят 10 мл 2,4% раствора эуфиллина вместе с 10 — 20 мл 40% раствора глюкозы. Если шок возникает под действием пенициллина, то следует ввести 1 ЕД пенициллиназы при появлении первых признаков реакции, так как в более поздние сроки препарат неэффективен. Препараты гормонов коры надпочечников применяют с целью предупрежде-ния более поздних проявлений анафилаксии (крапивница, отек Квинке и др.). Внутривенно можно вводить до 100 мг преднизолона или до 20 мг дексаметазона.

При механической непроходимости дыхательных путей следует освободить их или даже произвести трахеостомию. Показана ингаляция кислорода.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ШОК

Тяжелым осложнением аборта является сепсис (септицемия, септикопиемия).

Септицемия начинается остро с повышения температуры тела, озноба. К этому быстро присоединяются явления общей интоксикации, тахикардия, одышка, цианоз, снижение артериального давления, олигурия. Нередко имеет место петехиальная сыпь из-за нарушения микроциркуляции. Позднее увеличиваются печень и селезенка. При биохимическом исследовании выявляются протеинемия и протеинурия. В крови отмечается нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево. СОЭ повышена.

При септикопиемии возникают множественные гнойные очаги в различных органах. При этом имеют место симптомы, характерные и для септицемии. Могут возникнуть септическая пневмония и эндокардит. Если возбудителем инфекции являются анаэробы, то быстро возникают желтуха и анурия. Общее состояние больной тяжелое. Мочи почти нет (анурия).

В результате острой бактериемии может возникнуть бактериальный шок. Чаще всего это осложнение развивается после септического аборта. С момента внеболь-ничного вмешательства до появления первых признаков шока обычно проходит от 3 до 48 ч, иногда до 10 сут.

Заболевание начинается остро. Отмечается резкий подъем температуры до 39—40°С. Появляются потрясающий озноб, повышенное потоотделение, слабость, головная боль, рвота, боли в животе.

В крови обнаруживают выраженный лейкоцитоз, повышенную СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, лимфопению. Содержание гемоглобина резко не снижается (сгущение крови). Снижение артериального давления происходит без выраженной кровопотери. Пульс частый, слабого наполнения, тоны сердца глухие. Выражена одышка. Вследствие нарушения микроциркуляции крови возникает акроцианоз, холодеют конечности, иногда выступает геморрагическая сыпь петехиального характера, появляются синюшные пятна на лице.

Наиболее характерны для бактериального шока сосудистый коллапс и прогрессирующее снижение артериального давления без кровопотери. Падение почасового диуреза также свидетельствует о наличии шока.

Нарушение функций центральной нервной системы проявляется затемнением сознания, ригидностью затылочных мышц, сильными головными болями, парезами. Нередко бактериальный шок сопровождается беспокойством и возбуждением.

Развивается стойкая олигурия с исходом в острую почечную недостаточность. Последняя возникает в результате воздействия бактериальных токсинов на паренхиму почек, внутрисосудистого свертывания крови в капиллярах клубочков и межканальцевых сосудах, длительной гипотонии и стойкого спазма сосудов коркового слоя почек. Вследствие указанных выше причин наступает снижение клубочковой фильтрации. Особенно тяжело протекает острая почечная недостаточность на фоне нарушений свертывающей системы крови.

Бактериальный шок сопровождается вазомоторным коллапсом. Происходит депонирование крови в периферических сосудах и снижение капиллярной перфузии, нарушение гомеостаза. На первый план выступают циркуля-торные расстройства, глубина и длительность которых в значительной степени определяют исход заболевания. Циркуляторные расстройства и коллапс обусловлены изменениями сосудистой стенки. Внутрисосудистые поражения приводят к снижению капиллярной перфузии. Бактериальные токсины вызывают констрикцию артериол и венул. При этом происходит открытие артериовенозных анастомозов и выход плазмы в ткани. В результате нарушения гомеостаза нередко возникают гипофибриногенемия и внутрисосудистое отложение фибрина.

Адренокортикотропная функция гипофиза, глюкокор-тикоидная функция коры надпочечников, симпатико-адреналовая система и система гистамин — гистаминаза при бактериальном шоке и послеабортном сепсисе претерпевают глубокие изменения. Нарушается деятельность систем нейрогуморальной регуляции, повышается секреция АКТГ как адаптационная реакция на стресс. В патогенезе бактериального шока важное место принадлежит нарушению гистаминного обмена. Увеличение концентрации общего содержания гистамина в крови, вероятно, играет большую роль в патогенезе острых циркуляторных расстройств, возникающих при бактериальном шоке. Значительно повышается концентрация гистамина в периферической крови и снижается активность гистаминазы, поэтому применение антигистаминных препаратов патогенетически обосновано.

Своевременная диагностика бактериального шока имеет очень большое практическое значение. При запоздалых диагностике и лечении смертность больных высокая. Лечение бактериального шока должно быть комплексным. Первая задача заключается в быстром и полном устранении источника инфекции (инструментальное удаление остатков плодного яйца). Если это мероприятие неэффективно, то показано удаление матки с маточными трубами. Наилучшие результаты дает раннее хирургическое вмешательство.

Оперативное вмешательство должно проводиться в начальных стадиях заболвания или же после выведения больной из состояния коллапса. При медикаментозной терапии следует использовать одновременно антибиотики широкого спектра действия в высоких дозах и нистатин. В начальных стадиях заболевания показаны вазодилататоры, в более поздних — вазопрессорные препараты. Широко применяют сердечные средства. Обязательны коррекция электролитного баланса, ликвидация состояния ацидоза и гипоксии. Следует также проводить терапию, направленную на поддержание достаточного уровня артериального давления, регуляцию функции вегетативной нервной системы. Переливание крови, кровезаменителей на декстрановой или желатиновой основе осуществляют в небольших количествах. Широко используют кортико-стероидные гормоны, антикоагулянты и антигистаминные препараты. Хороший терапевтический эффект, особенно при анаэробной инфекции, дает гипербаротерапия, которая является патогенетически обоснованной.

После ликвидации очага инфекции и выведения больной из коллапса ее следует перевести в нефрологический центр для борьбы с острой почечной недостаточностью.

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ФУНКЦИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Надпочечниковая недостаточность прежде всего может быть следствием заболевания самих надпочечников. Функциональное состояние коры надпочечников нарушается при шоке, кровопотере, инфекционных заболеваниях. Снижение функции надпочечников сопровождается слабостью, снижением артериального давления, гипогликемией. Иногда появляются диспепсические расстройства, боли в животе, симулирующие перитонит. При тяжелой форме недостаточности развиваются коллапс и коматозное состояние.

Нарушения сосудистого тонуса (острая или хроническая гипотония) при поражении надпочечников часто объясняют другими причинами: острой сердечной недостаточностью, интоксикацией и т. д. Значение правильной диагностики очень велико, так как при надпочечниковой недостаточности эффективна заместительная терапия (кортикостероидные гормоны).

Острая надпочечниковая недостаточность может развиться после внезапной отмены преднизолона или других аналогичных препаратов, которые больная получала по поводу того или иного заболевания.

Данные анамнеза, характерные симптомы и результаты лабораторных исследований (определение 17-кетостероидов в моче) помогают уточнить диагноз. Лечение заключается во введении кортикостероидов (преднизолон, гидрокортизон, дексаметазон). Дозы подбирают индивидуально.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ КОМА

Комитет экспертов ВОЗ в 1981 г. предложил классификацию диабета, в соответствии с которой различают два типа заболевания — инсулинзависимый и инсулиннезави-симый (у лиц с нормальной массой тела и ожирением).

Инсулинзависимый диабет характеризуется отсутствием или низким содержанием инсулина в крови, склонностью к развитию кетоацидоза. У таких больных содержание инсулина в крови может быть нормальным. Наблюдается выраженная инсулинорезистентность, что обусловлено изменениями инсулинорецепторов в тканях.

При диабете значительно нарушается обмен веществ, особенно углеводный и жировой. Печень и мышцы теряют способность превращать сахар в гликоген, и ткани не могут использовать его в качестве источника энергии. Нарушение углеводного обмена нередко сопровождается диабетической ретинопатией и ангионефропатией вплоть до возникновения почечной недостаточности.

Нарушения окислительно-восстановительных процессов в тканях приводят к кислородному голоданию. В организме накапливаются кетоновые тела (ацетон, ацетоуксусная и бета-оксимасляная кислоты) вследствие неполного распада жиров. Кетоновые тела создают состояние ацидоза, которое приводит к развитию комы.

Состояния, требующие неотложной помощи, чаще возникают у больных с инсулинзависимой формой диабета.

Диабетическая (кетоацидотическая) кома развивается постепенно. Предвестниками ее являются головная боль, тошнота, бессонница, потеря аппетита, упадок сил, усиленная жажда, подергивание мышц, полиурия, сменяющаяся олигурией и анурией, сухость слизистых оболочек, иногда боли в животе. Позднее наблюдаются запах ацетона изо рта (запах яблок), одышка, беспокойство, сонливость, потеря сознания. Кожа сухая, холодная, красная. Пульс учащен, слабого наполнения, артериальное давление снижено. В предагональном состоянии развивается дыхание Куссмауля.

Кетоацидотическая кома возникает вследствие неадекватно проведенной терапии (недостаточная дозировка инсулина, несоблюдение диеты). Иногда развитию комы способствуют нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы, патология печени, инфекция и т. д.

В основе патогенеза комы лежит гипергликемия. Содержание сахара в крови свыше 16,6 ммоль/л (300 мг%), что обусловлено недостатком инсулина. В крови накапчиваются продукты неполного окисления жиров: аце-тоуксусной, бета-оксимасляной кислот и ацетона. При лабораторном исследовании выявляются гликозурия и ацетонурия, снижение щелочных резервов и рН крови. Нередко отмечаются высокий лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, повышенное содержание остаточного азота и снижение уровня хлоридов в крови. Диагноз устанавливают на основании клинических симптомов и данных лабораторного исследования (сахар в моче, гипергликемия).

Для выведения больной из коматозного состояния показано немедленное введение инсулина внутривенно (до 60 ЕД) и одновременно подкожно (до 50 ЕД). Внутривенно вводят также 20 мл 40% раствора глюкозы. Введение инсулина повторяют через 2—3 ч (20—40 ЕД) под контролем содержания сахара в крови. Другие лекарственные препараты назначают по показаниям.

При передозировке инсулина или недостаточном приеме пищи возникает гипокликемия, которая проявляется слабостью, беспокойством, дрожью, бледностью кожных покровов и слизистых оболочек, усиленной потливостью и, наконец, потерей сознания. Наблюдается тахикардия. Артериальное давление нормальное или повышенное. Глазные яблоки твердые, зрачки расширены. Сухожильные рефлексы живые. Содержание глюкозы в крови понижено. Шелочные резервы и рН крови в норме. Кетоновых тел в моче нет. Для того чтобы вывести больную из этого состояния, необходимо дать сахар внутрь или внутривенно ввести глюкозу.

При возникновении комы больные нуждаются в стационарном лечении не только для выведения их из этого состояния, но и для подбора соответствующих доз инсулина.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИКА НЕКОТОРЫХ ТИПИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ГИНЕКОЛОГИИ

Ниже описывается техника отдельных гинекологических операций, которые чаще всего бывают необходимы при оказании неотложной помощи.

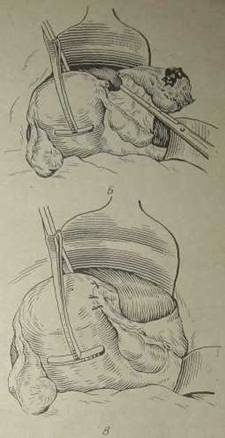

Надвлагалищная ампутация матки без придатков. Брюшную полость вскрывают послойно продольным срединным или поперечным надлобковым разрезом. Если имеются спайки, то их предварительно разделяют острым и тупым путем. Матку захватывают острыми щипцами и выводят в рану. В некоторых случаях следует предварительно рассечь натянутые круглые связки, чтобы облегчить последующее выведение в рану матки, увеличенной и деформированной опухолью.

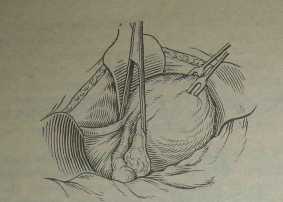

После выведения опухоли в рану с обеих сторон непосредственно у ребра матки накладывают прямые зажимы, одновременно захватывающие круглые связки, трубы и собственные связки яичников. Концы зажимов, расположенные у самых ребер матки, не должны заходить ниже границы пузырно-маточной складки брюшины, чтобы не захватить стенку мочевого пузыря. При больших размерах миомы и резких деформациях матки круглые связки могут располагаться на значительном расстоянии от маточных труб и собственных связок яичников. В подобных случаях приходится накладывать отдельные зажимы на круглые связки и придатки непосредственно у стенки матки. Параллельно этим зажимам с промежутком 1—-1,5 см накладывают другие зажимы на круглые маточные связки, собственные связки яичников и маточные трубы. Эти образования между зажимами рассекают ножницами. Рассекать нужно только до конца зажима, а затем ткань можно надрезать на протяжении 0,5— 1 см у конца зажима перпендикулярно его длиннику, что способствует лучшему наложению лигатуры. Между культями круглых связок и придатков матки иногда остаются небольшие участки брюшины. Обычно их перерезают ножницами без предварительного лигирования.

Затем на пересеченные круглые связки матки накладывают лигатуру, при5этом5иглу с нитью проводят через ткань у нижнего края круглых связок. Концы нити берут в зажимы, чтобы в дальнейшем при перитони-зации использовать их в качестве держалок. Культи придатков матки лигируют путем обшивания; Концы ниток сразу же коротко обрезают, так как потягивание за лигатуры при последующих манипуляциях может привести к выскальзыванию культи из лигатуры и кровотечению.

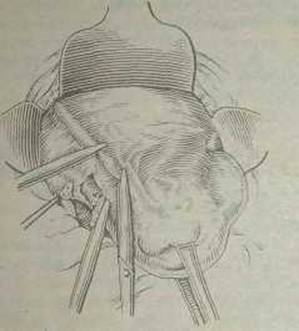

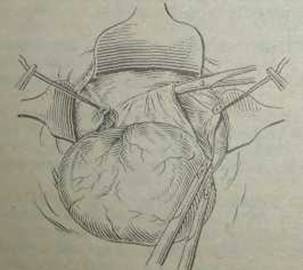

После отсечения круглых связок и придатков матки передний листок широкой связки и брюшину пузырно-маточного пространства у переходной складки приподнимают пинцетом, подтягивая за лигатуры культи круглых связок, отслаивают сомкнутыми ножницами от подлежащих тканей по линии предполагаемого разреза и рассекают ножницами.

Брюшину следует рассекать, отступая книзу от места ее плотного прикрепления к телу матки как раз в том месте, где под ней имеется рыхлый слой жировой клетчатки, расположенной между мочевым пузырем и шейкой матки. Обычно брюшина у переходной складки легко отслаивается от подлежащих тканей и имеет вид тонкого просвечивающего листка. Край разреза брюшины вместе с мочевым пузырем осторожно смещают книзу с помощью марлевого тупфера, зажатого в корнцанг.

Матку оттягивают в левую сторону и на маточные сосуды справа на уровне внутреннего зева накладывают кровоостанавливающий зажим перпендикулярно ребру матки так, чтобы его концы кавались последнего. Затем таким же образом накладывают зажим на сосудистый пучок справа.

Следующим этапом операции является отсечение тела матки от шейки. Позади матки для предохранения от попадания в брюшную полость выделений из нее вводят большую марлевую салфетку. Матку оттягивают к лону и начинают ее отсечение выше места отхождения креетцово-маточных связок. Разрез задней стенки матки производят скальпелем в косом направлении с наклоном в сторону шеечного канала. Затем матку оттягивают вверх и кзади, рассекая переднюю стенку несколько выше культей сосудистых пучков. Разрез проводят также в косом направлении с наклоном лезвия скальпеля книзу по направлению шеечного канала. Культю шейки захватывают пулевыми щипцами и смазывают спиртовым раствором йода. На края культи шейки матки накладывают 3—4 отдельных шва, строго следя за тем, чтобы не прошить стенку мочевого пузыря, ее следует защищать с помощью широкого зеркала. На концы лигатур, используя их в качестве держалок, накладывают зажимы.

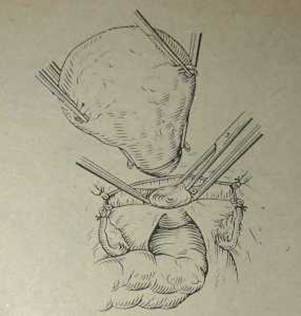

После отсечения тела матки на сосудистые пучки накладывают лигатуры. Лигатуры проводят через ткани шейки матки у самого ребра; сосудистый пучок во время завязывания их плотно прилегает к шейке матки.

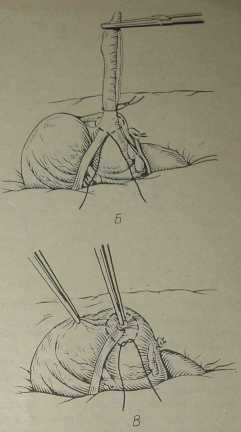

Перитонизацию культей производят следующим образом. Непрерывный кетгутовый шов проводят справа через край заднего листка широкой связки, через брюшину маточной трубы, собственной связки яичника и круглой связки, а затем через край переднего листка широкой связки. При затягивании этого шва культи погружают под брюшину. Той же лигатурой сшивают листки широкой связки. Затем край пузырной складки брюшины подшивают к задней поверхности стенки шейки. При этом коротко срезают один за другим швы, наложенные на культю шейки матки. Во время прокалывания брюшинного покрова мочевого пузыря необходимо следить, чтобы не прошить его стенку, так как это может привести к образованию свища. Таким же образом шов продолжают на левую сторону, погружая культи круглой связки и левых придатков матки (рис. 1—6).

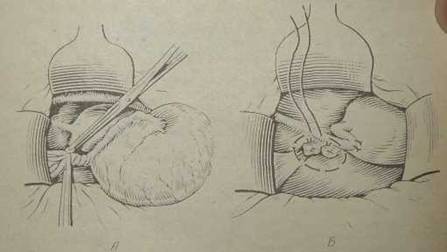

Удаление субмукозной миомы матки влагалищным путем. Шейку матки обнажают в зеркалах и, захватив ее пулевыми щипцами, низводят ко входу во влагалище. Шеечный канал расширяют дилататорами Гегара до № 10.

В области переднего свода влагалища на месте его прикрепления к шейке матки производят поперечный разрез стенки влагалища, который имеет слегка дугообразную форму, и с помощью двух добавочных разрезов, перпендикулярных ему, превращают в лоскутный или языкообразный разрез.

Нижний край разреза захватывают двумя зубчатыми зажимами и приподнимают языкообразный лоскут; при этом становятся видны волокна пузырно-влагалищной перегородки, которые рассекают концами изогнутых ножниц у самой шейки матки, чтобы не поранить мочевой пузырь. Затем с помощью марлевого тупфера или пальцем, обвернутым марлевой салфеткой, мочевой пузырь осторожно отделяют от шейки матки и подъемником оттягивают несколько выше внутреннего маточного зева. Обнажившуюся пузырно-маточную складку брюшины также отодви-

1 Описание техники типичных операций и рисунки заимствованы из книги «Оперативная гинекология» (М., 1970) -

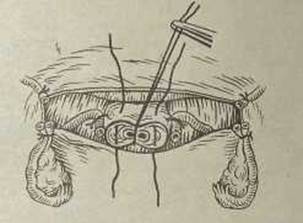

Рис. 1. Надвлагалищная ампутация матки. Наложение зажима у ребра матки на круглую связку, маточную трубу и собственную связку яичника.

Рис. 2. Надвлагалищная ампутация матки. Тело матки отсечено от придатков. Наложены зажимы на круглую связку.

Рис. 3. Надвлагалищная ампутация матки. Брюшина в области пузырно-маточной складки отслаивается сомкнутыми ножницами. Круглые связки пересечены и перевязаны.

Рис. 4. Надвлагалищная ампутация матки. Тело матки клиновидно отсечено от шейки.

Рис. 5. Наложение швов на маточные сосуды и шейку матки.

Рис. 6. Перитонизация культи шейки матки и придатков.

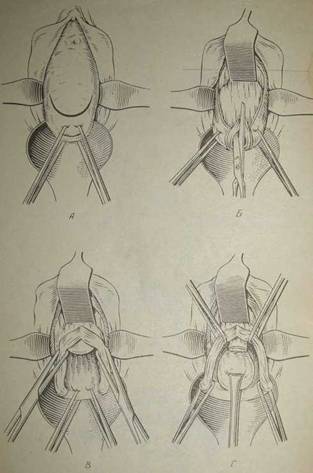

Рис. 7. Удаление субмукозной миомы матки влагалищным путем. А — разрез передней стенки влагалища; Б — отсепаровка мочевого пузыря от шейки матки и рассечение шейки матки; В — шейка матки рассечена, виден нижний полюс миоматозного узла; Г — узел отсекается от ножки; Д — зашивание разреза передней стенки шейки матки; Е — зашивание разреза стенки влагалища.

гают кверху. Переднюю стенку шейки матки, начиная от наружного маточного зева, разрезают прямыми ножницами по средней линии, одновременно рассекая внутренний зев. Разрез продлевают несколько выше внутреннего зева, что позволяет ввести в полость маткт два пальца. Операцию проводят внебрюшинно, а если случайно при отсепаровке мочевого пузыря была вскрыта брюшная полость в области пузырно-маточного пространства, то необходимо сразу зашить отверстие тонким кетгутом.

На ножку субмукозного узла миомы накладывают зажим, ее отсекают и перевязывают. На разрез шейки матки накладывают отдельные кетгутовые швы. В шов захватывают всю толщу шейки матки, за исключением слизистой оболочки шеечного канала. Важно правильно наложить первый шов в верхнем углу разреза. Если же край разреза не виден, накладывают отдельный шов на видимую часть разреза, а затем, потягивая за этот шов шейку матки книзу, зашивают верхний угол разреза.

После зашивания разреза шейки матки накладывают отдельные кетгутовые швы или непрерывный шов на лоскутный разрез влагалища. Для оттока крови, которая может скопиться между шейкой матки и мочевым пузырем, целесообразно на 1—2 дня ввести в нижний край разреза резиновую или марлевую полоску (рис. 7).

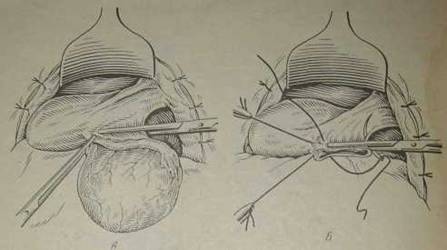

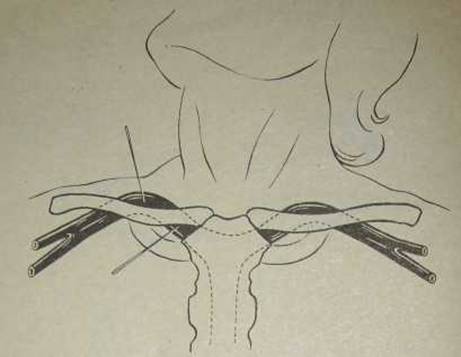

Операция по поводу разрыва маточной трубы при беременности. При вскрытии брюшины в брюшной полости может оказаться большое количество крови. Не следует терять время на ее удаление. Рукой, введенной в брюшную полость, находят и захватывают матку. Выводят в рану матку, а затем придатки.. При малых сроках беременности, когда обычно встречается разрыв трубы, она часто настолько мало увеличена, что на ощупь этого можно и не определить. При больших сроках беременности маточная труба вместе с яичником определяется в виде мягковатой опухоли большей или меньшей величины.

Наиболее часто разрыв встречается в истмической части трубы, которая представляется увеличенной. На стенке маточной трубы чаще всего имеется небольшое отверстие, из которого выступают ворсинки хорона Иногда утолщение трубы не превышает размеров горошины, отверстие в ее стенке ничтожно, и только при внимательном осмотре можно утвердить указанные изменения.

Осмотрев маточную трубу и убедившись в том, что имелась беременность на трубу у самого угла матки накладывают зажим Кохера, захватывая и небольшой участок брыжейки трубы. Необходимо следить, чтобы концом зажима не захватить собственную связку яичника. Следующий зажим накладывают на мезосальпинкс у ампулярного конца маточной трубы параллельно ей.

Мезосальпинкс надсекают до конца зажима, а затем на оставшуюся часть накладывают еще 1—2 зажима и удаляют трубу. Захватывать в один зажим весь мезосальпинкс нецелесообразно, так как при наложении лигатуры средний участок захваченного в зажим мезосальпинкса может выскользнуть или нежная брыжейка трубы прорезывается. Это создает ненадежный гемостаз, который может не сопровождаться кровотечением в момент операции из-за низкого артериального давления, а проявиться после окончания операции. Зажимы заменяют лигатурами. Особенно тщательно следует накладывать лигатуры на маточный конец трубы, так как они могут легко соскользнуть.

Следует обратить внимание на тщательность перитонизации культи маточной трубы, используя с этой целью круглую связку матки. Захваченную у маточного конца круглую связку подшивают над культей трубы к углу матки. Следующими стежками непрерывного кетгутового шва круглую связку соединяют с маткой, собственной связкой яичника и остатками брыжейки трубы, (рис. 8).

Частичная резекция яичника. После вскрытия брюшной полости небольшим, чаще всего поперечным надлобковым разрезом яичник вместе с кистой извлекают в рану. Марлевыми салфетками отгораживают кисту от брюшной полости. На границе между кистой - и сохранившейся тканью яичника скальпелем производят неглубокий полулунный разрез и, захватив осторожно мягким зажимом края яичниковой ткани, концами изогнутых сомкнутых ножниц или рукояткой скальпеля осторожно, чтобы не i повредить тонкую капсулу, отделяют кисту от ткани яичника. Обычно я киста легко вылущивается и остается соединенной мостиком ткани на стороне, противоположной разрезу. Тщательно сохраняя здоровую ткань яичника, пересекают ножницами оставшийся тонкий мостик.

После удаления кисты производят гемостаз и накладывают отдельные швы на раневую поверхность яичника.

Удаление придатков матки. Зажимы накладывают сначала на ворон-котазовую связку, затем по направлению к углу матки захватывают верхний отдел широкой связки вместе с маточной трубой и собственной связкой яичника. Связки пересекают и перевязывают. Рекомендуется иссечь интерстициальный отдел трубы. На рану угла матки накладывают швы и производят перитонизацию с помощью круглой или широкой связки (рис. 9).

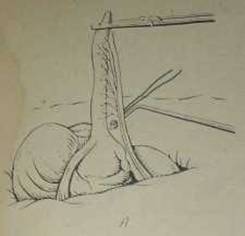

При перекруте ножки опухоли яичника следует наложить зажим выше места перекрута, а затем уже раскрутить ее и отсечь. Если ножка опухоли тонкая, можно рассечь ее между двумя зажимами, не раскручивая после наложения первого зажима (рис. 10).

Аппендэктомия. Тщательно обкладывают операционное поле марлевыми салфетками. Пальцами или анатомическим пинцетом извлекают слепую кишку. Если червеобразный отросток не виден, то следует отыскать место впадения подвздошной кишки в слепую у окончания которой снизу находится основание отростка.

Червеобразный отросток выводят в рану, поддерживая пальцами. Брыжейку прокалывают у ее основания и перевязывают, следя за тем,

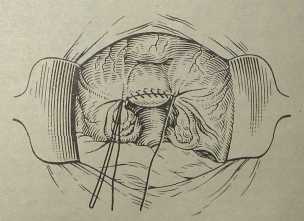

Рис. 8. Операция при разрыве беременной трубы.

А — наложены зажимы на брыжейку трубы; Б — труба отсекается от брыжейки; В — произведена перито-низация с помощью круглой связки.

чтобы в лигатуру попала артерия, питающая червеобразный отросток. Можно наложить зажимы на брыжейку, затем рассечь ее и перевязать подобно тому, как эту манипуляцию производят с мезосальпинксом при удалении маточной трубы.

При наложении зажимов необходимо следить, чтобы не захватить стенку слепой или подвздошной кишки.

У основания червеобразного отростка на расстоянии около 2 см от него накладывают кисетный шов из тонкого шелка или капрона, прокалывая лишь серозно-мышечный слой стенки слепой кишки., Шов завязывают, но не стягивают в узел. Отросток у основания раздавливают крепким зажимом, перевязывают этот участок и концы нити коротко обрезают. Несколько выше места перевязки на червеобразный отросток накладывают второй зажим. Червеобразный отросток между наложенной лигатурой и зажимом отсекают ножом и удаляют.

Культю отростка смазывают 5% спиртовым рствором йода. Ассистент, который держит слепую кишку, анатомическим пинцетом погружает культю отростка, а хирург затягивает кисетный шов. Поверх кисетного шва дополнительно накладывают Z-образный шов.

Техническая погрешность при аппендэктомии чаще всего заключается в плохом лигировании сосудов брыжейки, что сопровождается кровотечением как во время, так и после операции. Гематомы могут легко инфицироваться и вызвать тяжелые осложнения. Исходя из этого,

Рис. 9. Удаление придатков матки.

А — наложение зажима на ножку опухоли; Б — наложение швов на культю трубы, собственную связку яичника.

необходимо тщательно лидировать сосуды брыжейки аппендикса (рис. 11).

Кишечный шов. При ранении брюшинного покрова кишки накладывают серосерозный или серозно-мышечный шов из тонкого шелка или капрона. При вскрытии просвета кишки мелкие отверстия зашивают кисетным швом из кетгута через все слои кишки и над ним накладывают Z-образный шов из тонкого шелка или капрона.

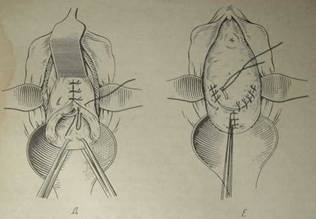

Рис. 10. Удаление опухоли яичника при перекручивании ее ножки.

А — зажимы наложены на перекрученную ножку; Б — перитонизация ушитой культи кисетным швом, проведенным через круглую связку и задний листок широкой связки.

Рис 11. Аппендэктомия.

А — лигирование сосудов брыжейки отростка; Б — брыжейка рассечена, червеобразный отросток перевязан после раздавливания его зажимом; В — погружение культи отростка кисетным швом.

При значительных размерах дефекта тонкой кишки, когда он проникает в ее полость, швы накладывают в два этапа: сначала непрерывный кетгутовый шов через все слои стенки кишки, а затем шелковые или капроновые швы на серозно-мышечный слой.

Зашивание кишки необходимо производить так, чтобы продольная рана превращалась в поперечную и не вызывала сужения кишечной трубки. При обширных повреждениях кишечника производят его резекцию.

Зашивание раны мочевого пузыря. При повреждении мочевого пузыря, возникшем во время операции, зашивают раневое отверстие со стороны брюшной полости или через влагалище в зависимости от характера повреждения и от того, произошло ли ранение мочевого пузыря при чревосечении или при влагалищной операции.

Прежде всего необходимо установить характер, форму и размеры повреждения, а также его топографическое отношение к устьям мочеточников, чтобы при наложении швов не закрыть последние.

Важным моментом при зашивании повреждения мочевого пузыря является точное сопоставление краев раны. При непроникающем ранении мочевого пузыря на его мышечную стенку накладывают несколько кетгутовых швов, не прокалывая слизистую оболочку. Проникающую рану зашивают путем наложения отдельных швов тонкими нитями кетгута. Перед наложением швов края раны по ее углам захватывают мягкими зажимами и раневое отверстие осторожно растягивают в виде поперечной щели. Первые швы с обеих сторон накладывают на стенку мочевого

Рис. 12. Пункция подключичной вены.

пузыря, отступая 0,5—1 см от края раны, и после снятия зажимов используют их как держалки.

Первый ряд швов накладывают на мышечную оболочку мочевого пузыря, не прокалывая его слизистую оболочку. Второй ряд узловатых швов располагают над первым так, чтобы они были в промежутках между швами первого этажа. Если по топографическим особенностям линию швов можно прикрыть брюшиной пузырно-маточного пространства или переднего листка широкой связки, то это следует сделать, прикрепляя брюшину к стенке мочевого пузыря кетгутовыми швами. После зашивания раны мочевой пузырь наполняют стерильным изотоническим раствором хлорида натрия, подкрашенным метиленовым синим, или раствором фурацилина (1:5000), чтобы проверить, хорошо ли зашито раневое отверстие.

Пункция подключичной вены. Больная находится в положении на спине. Под лопатки подкладывают валик. Руки вытянуты вдоль туловища. Пальпаторно на поверхности I ребра определяют место перехода хряща в кость. Здесь по верхнему краю ребра производят пункцию иглой большого диаметра, длиной 5—7 см, надетой на шприц. Поршень шприца следует несколько оттянуть, чтобы создать в нем отрицательное давление. Иглу направляют в сторону пригрудинного конца ключицы. Направление иглы внутрь и кзади.

После прокола вены иглой через просвет последней вводят полиэтиленовую струну, затем иглу удаляют и по струне вводят катетер на глубину 8—10 см. Катетер соединяют с иглой, а иглу — с системой для переливания крови и других жидкостей. Во избежание тромбообразования следует 2 раза в день промывать катетер раствором гепарина (рис. 12).

Экстирпация матки

Перед началом операции влагалище и шейку матки обрабатывают спиртом. Во влагалище вводят тампон, конец которого выводят из влагалища и берут на зажим (тампон удаляется перед вскрытием влагалища во время операции). В мочевом пузыре на время операции лучше оставить постоянный катетер.

Операцию начинают так же, как и надвлагалищную ампутацию маттки без придатков или с придатками.

При оставлении придатков матки накладывают отдельные зажимы на круглую связку, маточную трубу и собственную связку яичника Связки рассекают и лигируют. При удалении придатков зажимы накладывают на воронкотазовую и круглую связки. После наложения зажимов на ребра матки рассекают листки широких связок. Затем дугообразно рассекают от одной круглой связки до другой брюшину пузырно-маточного углубления у переходной складки. Мочевой пузырь отделяют от шейки матки и отодвигают его до области переднего влагалищного свода. Для этого пинцетом приподнимают край разреза пузырно-маточной складки вместе со стенкой мочевого пузыря, концами изогнутых ножниц подсекают волокна клетчатки непосредственно у шейки матки и маленьким плотным тупфером, зажатым в корнцанг, смещают мочевой пузырь книзу от шейки матки и переднего свода влагалища. Затем оттягивают матку влево и выделяют по возможности из клетчатки сосудистый пучок по направлению к ребру матки, предварительно рассекая задний листок широкой связки до уровня внутреннего зева. На сосудистые пучки накладывают зажимы. Контрклемму накладывают на сосуды значительно выше по ребру матки.

Сосудистый пучок рассекают и лигируют, концы лигатур срезают. Захватывание и лигирование сосудистого пучка происходит легко, если мочевой пузырь хорошо отсепарован от шейки матки и задний листок рассечен у ребра матки до уровня внутреннего зева. Этот момент операции важен, так как позволяет предотвратить травму мочеточника, который перекрещивается с маточной артерией в основании широкой связки. После лигирования и перерезки маточных сосудов матку оттягивают к лону и на крестцово-маточные связки у места их отхождения накладывают зажимы в перпендикулярном к матке направлении (чтобы не захватить мочеточник). Крестцово-маточные связки пересекают и лигируют. При необходимости пересекают и лигируют околошеечную клетчатку ближе к шейке матки.

Убедившись в достаточном выделении шейки матки (тампон удаляют из влагалища), матку оттягивают вверх, а отсепарованный мочевой пузырь отодвигают зеркалом вниз, обнажая стенку влагалища в области переднего свода.

Передний влагалищный свод захватывают зажимом и вскрывают ножницами или скальпелем. Во влагалище вводят марлевый тампон, смоченный спиртом (тампон удаляют на операционном столе после окончания операции). Затем отсекают шейку матки от влагалищных сводов, начиная от первоначального отверстия. Края разреза влагалищных сводов захватывают длинными зажимами. Переднюю стенку влагалища сшивают с листком пузырно-маточной складки отдельными швами. Заднюю стенку влагалища обшивают, соединяя ее с брюшиной прямокишечно-маточного углубления. При наложении швов на влагалище следует обращать особое внимание на хороший гемостаз в области боковых стенок влагалища, так как именно там проходят влагалищные ветви маточной артерии.

Перитонизация культей связок может производиться либо отдельными швами в виде кисетных швов с обеих сторон, при этом влагалище остается открытым. Это создает как бы естественный дренаж, что важно в отношении профилактики инфекции.

При необходимости производится дренирование брюшной полости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оперативные вмешательства, проводимые по неотложным показаниям, нередко представляют значительные трудности, так как отсутствует необходимая предоперационная подготовка, часто нет возможности провести полноценное обследование перед операцией. Кроме того, после операций, проводимых по срочным показаниям, как правило, возникает большее число осложнений, чем после плановых вмешательств, поэтому валено добиваться уменьшения числа больных, которым требуется неотложная помощь.

Профилактика неотложных гинекологических заболеваний многопланова. Большое значение имеет своевременное решение вопросов, связанных с регуляцией рождаемости. Если бы контрацепция осуществлялась повсеместно, то значительно снизилось бы число больных, у которых возникают острые ситуации, связанные с беременностью: аборты, воспалительные заболевания придатков матки, внематочная беременность и др.

В настоящее время распространение эффективных методов предохранения от беременности имеет не только медицинское, но и социальное значение.

Не менее важно оздоровление женского населения, начиная с раннего детства. Детские инфекции создают неблагоприятный преморбидный фон и нарушают правильное развитие девочек в периоде менархе, что в дальнейшем вызывает ряд заболеваний уже в репродуктивном возрасте женщин, нередко приводящих к возникновению состояний, требующих оказания неотложной помощи. В связи с этим чрезвычайно важно предотвращение детских инфекций и полноценное лечение девочек в раннем и подростковом возрасте, а также лечение нарушений менструальной функции в пубертатном возрасте.

Следует применять немедикаментозные методы терапии, которым в настоящее время придают большое значение врачи, занимающиеся вопросами детской гинекологии. Использование этих методов предохраняет больных от возникновения в дальнейшем различных аллергических реакций, которые, как известно, могут принимать различные формы вплоть до аллергического шока.

Необходимо проводить полноценную терапию больных воспалительными заболеваниями придатков матки, которые, как известно, вызывают патологические изменения в организме женщины: нарушение гормонального гомеостаза, изменение функций ряда органов и систем, развитие абсцессов в области придатков матки или воспаление тазовой брюшины (эти состояния требуют оказания неотложной помощи). При неполноценном лечении воспаления придатков матки в половых органах остается ряд патологических изменений, которые впоследствии могут стать причиной трубной беременности, способствовать возникновению гиперпластических процессов и опухолей, а также ряда экстрагенитальных заболеваний. Воспаление придатков матки почти всегда сопровождается нарушениями функции яичников, которые, в свою очередь, приводят к ряду патологических состояний, нуждающихся в срочном лечении.

При ряде заболеваний лечение еще не дает желаемых результатов. К ним, в частности, относится эндометриоз. Продолжаются исследования с целью совершенствования профилактики, диагностики и терапии этого тяжелого заболевания, которое приводит к возникновению состояний, требующих неотложной помощи. Часто такие состояния являются следствием несвоевременно начатого лечения. Несвоевременные операции по поводу опухолей яичников также приводят к ряду осложнений, вследствие чего больные нуждаются в неотложной помощи.

Неотложную помощь при гинекологических заболеваниях следует совершенствовать в двух направлениях: по пути профилактики возникновения этих заболеваний и улучшения методов диагностики и терапии состояний, требующих неотложной помощи. В настоящее время ведется большая работа по улучшению материально-технической базы лечебно-профилактических и лечебных учреждений. Научно-технический прогресс в области медицины способствует улучшению диагностики и терапии таких больных.

Более широкое распространение эндоскопических методов исследования, ультразвуковой диагностики, радиоизотопного сканирования, компьютерной томографии, криотерапевтических и микрохирургических методов, а также внедрение в медицину лазерной техники и использование сшивающих аппаратов должны обеспечить качественные изменения в диагностике и лечении ряда патологических состояний женских половых органов.

Врачи-гинекологи должны уделять большое внимание вопросам реабилитации после гинекологических заболеваний. Проведение реабилитационных мероприятий у женщин репродуктивного возраста следует считать полноценным, если удается восстановить не только трудоспособность, но и нарушенную репродуктивную функцию. Восстановление этой функции приводит к нормализации функций различных органов и систем организма. Реабилитационные мероприятия следует проводить с применением современных немедикаментозных методов терапии (физиотерапия, иглорефлексотерапия, бальнеолечение), которые приобретают особое значение, поскольку у большой группы больных возникают аллергические реакции на ряд медикаментозных препаратов.

В настоящее время органами здравоохранения проводится подготовка к диспансеризации всего населения. Под диспансерным наблюдением находятся работники промышленных предприятий, женщины с миомами матки, с хроническими воспалительными процессами в придатках матки, с заболеваниями шейки матки, а также ряд других групп населения.

Значительную помощь при выявлении групп риска у женщин с гинекологическими заболеваниями и проведении всеобщей диспансеризации должна оказать компьютерная техника, что значительно облегчит осуществление этого важнейшего общегосударственного мероприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Острый панкреатит. — М.: Медицина, 1974.

С,. Шинкарева беременность. — М.: Медгиз, 1961.

Хронические неспецифические воспалительные заболевания женских половых органов.— М.: Медицина, 1978.

Рак тела матки. — Кишинев:, Штиинца, 1972.

, Миома матки. — М.: Медицина, 1981.

Волынский 3. М., Диагностика и лечение неотложных состояний в практике терапевта. — Л.: Медицина, 1971.

Гинекологическая эндокринология/Под ред. . — М.: Медицина, 1982.

, , Гнойной-септические заболевания в акушерстве. — М.: Медицина, 1982.

, , Атлас гинекологических операций. — Л.: Медицина, 1973.

Острый аппендицит у женщины. — М.: Медицина, 1971.

, , Гинекология детей и подростков. — Л.: Медицина, 1981.

Рак яичника, — М.: Медицина, 1978.

Лекарственная болезнь (Поражения в связи с применением фармакоте-рапевтических средств в лечебных дозах)/Под ред. Г. Маждракова, П. Попхристова. — София: Медицина и физкультура, 1973.

Острые заболевания органов брюшной полости. — М.: Медгиз, 1961.

Лечение опухолей яичников. — Л.: Медицина, 1972.

Оперативная гинекология. — М.: Медицина, 1971.

Анестезия и реанимация в акушерстве и гинекологии. — М.: Медицина, 1978.

, Доброкачественные опухоли яичников. — М.: Медицина, 1982.

Спаечная болезнь. — М.: Медицина, 1966.

Перитонит.— М.: Медицина, 1971.

Справочник по переливанию крови и кровезаменителей /Под ред. . — М.: Медицина, 1982.

Эндоскопия в гинекологии /Под ред. . — М.: Медицина, 1983.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ----- 3

Глава I. Принципы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, требующих неотложной помощи ------- 4

Анамнез 7

Болевой синдром 8

Кровотечение ---- 9

Тошнота, рвота, диспепсические явления - 10

Дизурические явления -- 10

Осмотр больной 11

Общие принципы терапии при неотложных состояниях ---- 13

Глава II. Неотложная терапия при опухолях и опухолевидных образованиях половых органов. Дифференциация их от экстрагенитальных заболеваний -- 22

Миома матки --- 22

Злокачественные новообразования матки 28

Опухоли и опухолевидные образования яичников - 35

Воспалительные заболевания женских половых органов --- 44

Аппендицит ----- 48

Острая непроходимость кишечника 52

Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки ----- 54

Тромбоз сосудов брыжейки кишечника --- 54

Спаечная болезнь 55

Опухоли кишечника и брыжейки 56

Острый панкреатит ------ 56

Почечная колика 58

Дистопированная почка - 58

Дистопированная селезенка ------- 59

Глава III. Кровотечения --- 62

Внематочная беременность ------- 62

Апоплексия яичника ----- 75

Аборт - 78

Осложнения после введения внутриматочных средств контрацепии 83

Травмы наружных половых органов и влагалища - 84

Дисфункциональные маточные кровотечения ------ 85

Глава IV. Гинекологические заболевания детей и подростков, требующие неотложной помощи 88

Опухоли 88

Воспалительные заболевания половых органов ---- 94

Аномалии развития влагалища и матки --- 95

Кровотечения -- 99

Повреждение половых органов. Инородные тела во влагалище -

Глава V. Осложнения после оперативных вмешательств, требующие оказания неотложной помощи ------

Кровотечения

Перфорация матки ---

Послеоперационный парез кишечника

Эвентрация -

Осложнения со стороны мочевыводящих путей

Осложнения, связанные с развитием гнойной инфекции

Перитонит --

Инородное тело в брюшной полости --

Тромбоэмболические осложнения -----

Глава VI. Дополнительные методы исследования

Пункция через задний свод влагалища

Рентгенологические методы исследования -----

Ультразвуковое исследование

Эндоскопические методы исследования

Кибернетические методы исследования с использованием ЭВМ

Глава VII. Постгеморрагический коллапс, шок, коматозные состояния -

Постгеморрагический коллапс и шок -

Осложнения после переливания крови и гемотрансфузионный шок -------

Анафилактический шок -------

Бактериальный шок -

Недостаточность функции надпочечников ------

Диабетическая кома -

Приложение ---

Заключение

Список литературы

НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА СЕЛЕЗНЕВА

Неотложная помощь в гинекологии

Зав. редакцией

Редактор

Редактор издательства И, В. Кирсанова

Художественный редактор

Обложка художника

Технический редактор

Корректор

ИБ 3939

Сдано в набор 12.05.85 Подписано к печати 25.09.85 T-0266I Формат бумаги 84 х 108/32 Бумага кн.-журн. Гарнитура Тайме, Печать офсетная Усл. печ. л. 9,24 Усл. кр.-отт. 18,48 Уч.-изд. л. 10,36 Тиражэкз. Заказ № 000 Цена 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Медицина» 103062 Москва, Петроверигский пер., 6/8

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ярославль, ул. Свободы, 97.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |