Пять часов настойчивой работы потребовала от нас стена! Рюкзаки, наконец, вытянули, поднялись по веревке ребята, и все мы оказались на балконе над стеной. Устанавливаем палатку и готовимся пораньше лечь спать. Настроение прекрасное, стена пройдена!

Утром выходим в семь, и через четыре часа — мы на вершине!

Спуск начинаем по большому кулуару, оборудованному через каждые 40 метров петлями для продергивания веревки. По дну кулуара течет целая река, ручейки льют со стенок. Мы мигом намокаем и, проклиная себя за выбранный путь, проходим веревку за веревкой вниз. 14 дюльферов, и мы на лавинном выносе из кулуара на ледник. Скорей вниз!

У нижних ночевок встречаем наших наблюдателей. Молодцы! Они разобрались в нашей ошибке и перебазировали свою стоянку вверх по моренным взлетам.

Рано утром спускаемся в знакомый лесок, прощаемся с ущельем Адылсу и возвращаемся в Шхельду. Впереди нас ждет новая цель — Ушба.

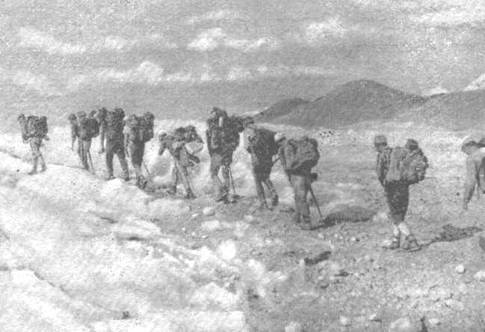

Выходим двумя группами по четыре человека. Одна под руководством Игоря Мешкова выбрала маршрут Ушба — Крест, вторая пойдет на Северную Ушбу. Пять с половиной часов идем Шхельдинским ущельем. Медленно разворачивается широкая серая лента ледника, покрытого моренами. Двигаемся вдоль стены Шхельды, а впереди маячит Ушба. Отсюда она непохожа ни на один из своих парадных портретов: не видно традиционно известных двух рогов, зато отсюда она действительно трехглавая...

Подходим к ночевкам уже в сумерках и под мелким моросящим дождем устанавливаем палатки.

Рядом отдыхают поляки из клуба Высокогорского, приехавшие на Кавказ по приглашению альпинистов Москвы. У нас с ними прочные дружеские связи: после первой экспедиции в Матчу мы провели несколько совместных выездов в разные горные районы нашей страны, сами побывали в польских Татрах.

Рано утром, чтобы пройти Ушбинский ледопад по холоду (когда смерзся лед и опасность обвалов минимально), выходим все вместе: поляки идут на стену пика Щуровского.

Ушбинский ледопад ведет себя по-разному в зависимости от погоды: в сухое малоснежное лето (но это случается редко) верхние трещины разрывают ледник от склонов пика Щуровского до Шхельды. Тогда ледопад преодолевается долго и мучительно. Мы проходили его практически в середине лета, а погода в этом сезоне не баловала альпинистов обилием солнца, и снежные мостики через трещины были в хорошем состоянии. Поэтому мы, весело беседуя с поляками, легко разматываем серпантин трещин ледопада.

Еще несколько часов подъема, и мы на Ушбинском перевале: здесь пути наших групп расходятся. Четверо выходят на «подушку» Ушбы, а мы спускаемся вниз, к основанию северо-восточной стены вершины. Там штурмовые ночевки — место стоянки всех групп, идущих на Крест Ушбы.

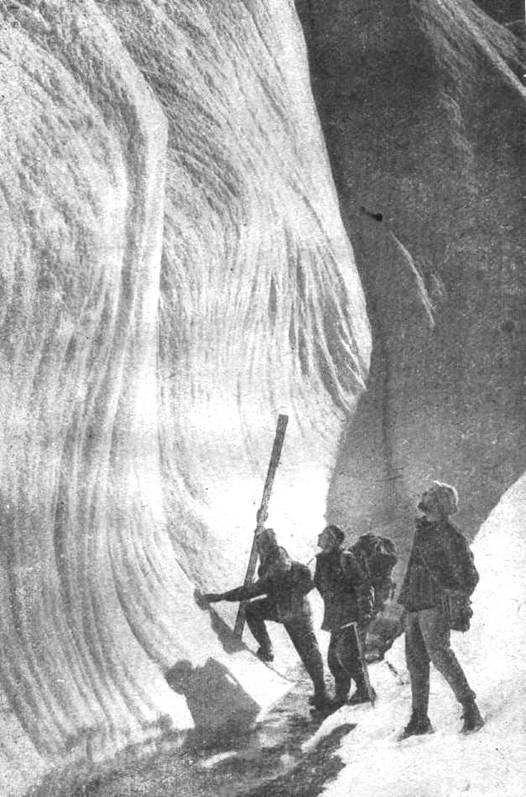

Впереди широкий кулуар, исполосованный рваными желобами — следами лавин. Чтобы разглядеть наш контрфорс, приходится высовывать голову из палатки и сильно задирать ее вверх.

Собираемся выйти затемно, чтобы пересечь лавиноопасный кулуар по твердому смерзшемуся снегу. Светит полная луна, северные склоны Ушбы, колодцем охватывающие нас, залиты ее светом — зрелище редкостной красоты! Фиолетовые тени на снегу, черные громады стен двурогой вершины, чуть поблекшие утренние звезды над головой...

Нужно обязательно успеть до рассвета пересечь ледовые желоба с полированными следами лавин и ледопадов до склонов Северной Ушбы, пока мороз сковал тонны снега и льда, висящие над нашими головами. Три часа напряженного ледового лазания в зоне возможного обстрела (в горах, как на войне) — и мы у начала маршрута, в «теневой» зоне, под защитой скал. Здесь мы прикрыты от лавин и ледопадов. Начинается альпинистская работа...

Довольно быстро пошло дело в ледовом кулуаре: трое шли по скалам или вдоль них в ботинках с рифленой резиновой подошвой, Володя Нифонтов — в кошках. Такая тактика позволяла гибко менять маршрут, обходя трудные скалы по льду, а лед — по простым скалам.

Заминка произошла при выходе из кулуара на скалы контрфорса: здесь лазание трудное, а скалы сыпучие. Возьмешься рукой за уступ, и не ясно, выдержит ли он вес тела? Мы правильно выбрали маршрут, но потеряли много времени на вытаскивание рюкзака Валерия Будянова. До желтого жандарма, под которым площадка для палатки, казалось, уже рукой подать. Три веревки прошли, работая независимо (на сложных маршрутах расстояние удобно мерить веревками; каждая веревка обычно метров сорок), потом — опять сложное место. Валерий без рюкзака лихо проскочил, а я, когда попытался вылезти с рюкзаком, сорвался на вертикальном скальном участке, где нужно было метра два пролезть на одних руках, да еще рюкзак отбросил меня в сторону и добавила свое веревка, конец которой я тянул снизу. Пока снимал рюкзак, вылезал и вытягивал его, начало темнеть. Будянов снова вышел вперед, а ребята обошли это место по льду. Я подошел к Валерию, предварительно вытянув его рюкзак — он так и висел в конце этой злополучной веревки. Еще веревка — Валерий уже под желтым жандармом, а площадок все нет. По его совету ухожу «маятником» вправо (закрепившись на конце веревки, используя силу инерции, можно горизонтально перемещаться по склону, не используя зацепки — да и где их искать в темноте!) и метрах в пятнадцати в кромешной тьме нахожу, наконец, площадку.

...Утро принесло непогоду — туман, валит снег, видимость отвратительная. Лежим в палатке, варим каши и супы, спим, делимся впечатлениями о вчерашнем дне, переживаем за наших ребят — вчера видели их на гребне Северной Ушбы, и все. Рации у них нет.

Ночь была тревожной. По желобам, идущим со склонов северной вершины, то и дело грохотали лавины. Проносились они в такой непосредственной близости от нас, что создавалось впечатление, будто сидим мы не на снежной полке горы, а в металлическом ящике под железнодорожным полотном, и по рельсам несутся большегрузные товарные поезда. В одиннадцатом часу утра Игорь Мешков предложил начать все-таки обработку обхода жандарма, а мне поручается наведение уюта в палатке и приготовление еды. Пытаюсь разложить намокшие мешки, открываю вход и вентиляционное окошко, зажигаю в палатке примус. Хорошо бы просушить серебристый инструкторский плащ, взятый нами на случай раздельной ночевки связок. Он похож на офицерскую плащ-накидку, но сшит из легкого непромокаемого перкаля. Расстилаю его по коньку палатки и слежу за ребятами. Позже мы обнаружили пропажу плаща: он улетел по склону вниз. Ох, и пошутили ребята над незадачливым «домохозяином», упустившим «большую серебристую птицу!» К вечеру все наши веревки (160 м) растянулись по пути обхода жандарма — таким будет наш дальнейший путь...

Рассвет...

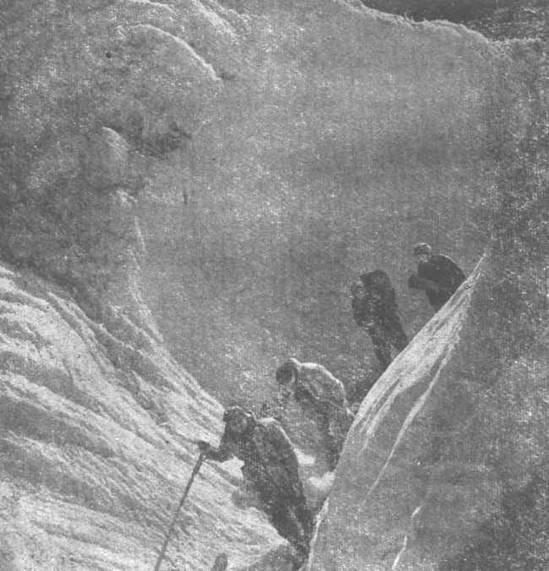

В 2 часа ночи Игорь пытается вдохновить нас на выход. Но очень хочется спать, и мы дружно возражаем руководителю: «На дворе туман!» Минут сорок он терпит, а потом настаивает на выходе. Начинаем собираться в кромешной тьме, и в пять утра Валерий уходит вверх по навешенным веревкам. Круто, скалы покрыты свежим снегом, веревка обледенела. После выхода на гребень, за жандармом, встречается очень сложный участок: кусок острого гребня упирается в отвесную и гладкую трехметровую стенку. Вытаптываем площадку у основания стенки, и начинается акробатика... Встаю спиной к стене. Валерий, самый легкий и ловкий, встает на сцепленные руки, переходит на плечи, потом на голову. Ботинок скользит по каске, по стене, а зацепки наверху будто бы нет. Вернее, она есть, но покрыта снегом и заледенела. Смотрю на лица Игоря и Володи: вид у них не очень веселый. Потом чувствую, что Валера ушел с моей головы на стенку. За шиворот сыплется снег. Вытягиваю вверх руки, но поддержать Валерия не успеваю: он уползает к верхней кромке стенки... Поднимаемся по веревке, вытаскиваем рюкзаки. Дальше проще: снежные склоны выводят нас под бергшрунд.

Уже часа три мы трудимся в тумане. Где-то недалеко, за облаками между двумя вершинами прячься солнце... Оно могло бы и погреть нас! Одежда заледенела, а веревки похожи на стальные буксировочные тросы. Совсем близко должна быть перемычка, на которой можно передохнуть после одиннадцатичасовой работы. Двое проходят бергшрунд и начинают подъем к перемычке. Снег крутой и ненадежный, ступеньки в нем получаются мелкие, и страховка через ледоруб ненадежна. Игорь идет, взяв в каждую руку по ледорубу. Получается снежное лазание.

Начинается снег, сильнейший град. Но мы уже на перемычке. Внутри палатки тепло, едим уху из лосося и обсуждаем перипетии дня. Настроение чудесное. Проблемная часть маршрута позади...

Утром палатка совсем заледенела, но погода ясная, и открывается замечательная панорама вершин, освещенных утренним солнцем. На перемычке тепло и светит солнце. Открылась зеленая чаша Сванетии. Совсем веселеем, сушимся. Володя Нифонтов жарит последнюю луковицу и банку фарша. Пьем чай и выходим на южную вершину. Идти без рюкзака — просто наслаждение. Облака, накрывшие нас в начале подъема, разорвались, и Ушба подарила нам незабываемые виды Сванетии — от селения Жабеши до Мазери. Не устаешь удивляться своеобразию этой горы: никогда еще никто из нас не чувствовал себя на вершине, как на верхушке мачты. Крыши сванских домов видны почти под ногами... Впечатление незабываемое.

На следующий день выходим на северную вершину. Это второе плечо — Крест. Последний взгляд в сторону Сванетии... пора возвращаться. Очень обидно, что из-за недостатка времени (кончаются отпуска) мы не сможем спуститься с вершины на юг.

Спуск по северному гребню оказался гораздо сложнее, чем мы представляли: снег стаял, обнажился лед, карнизы сложные, иногда свисают на обе стороны гребня. Идем, балансируя, в кошках, страховка через ледоруб, загнанный в карниз. Внимание все время напряжено: в случае падения гарантия безопасности — в быстрой реакции партнера: он должен прыгнуть на другую сторону гребня. Иногда удается страховать через перегибы гребня или выходы скал. Внимание обострено до предела. Когда выходим на ледовый склон, выводящий к скалам Настенко, накрывает туман. Спускаемся через сдвоенные ледовые крючья, сразу по 80 метров. Со скал еще один спортивный спуск, и мы (наконец-то!) на снежной подушке северного гребня Ушбы. Собираем часть веревок и с удовольствием топчем горизонтальный снег. Впервые после выхода на маршрут (5 дней) идем одновременно. Сплошной туман, но очень помогают полузаснеженные следы спуска наших ребят. Вскоре встречаем наблюдателей группы Моногарова: команда его висит на стене Северной Ушбы. Гостеприимные украинцы поят нас чаем с хлебцами и показывают следы, ведущие к Ушбинскому ледопаду.

Бегом спускаемся к первым разрывам ледника. Раскисший снег позволяет скользить как на лыжах. Но гора приберегла для нас прощальный урок, и мы расплатились за скорость, беспечность и веселье. На хилом снежном мостике через трещину Игорь теряет равновесие и летит вниз. У меня забит в снег ледоруб, налажена страховка, но у него-то в руке 3-4 свободных кольца! Кольца распускаются — и рывок настолько силен, что ледоруб вывертывается из-под ноги и меня начинает тянуть по склону к трещине... Слава богу, все кончилось благополучно: от рывка веревка врезалась в снег, и падение остановлено... Уже через полчаса трогаемся дальше. Но туман и темнота заставляют принять благоразумное решение: останавливаемся на последний ночлег...

Утром завтракать нам просто нечем, поэтому сборы очень быстрые. Выходим в половине шестого утра, а в семь часов после семи суток снега и скал нас встречает удивительно зеленая трава и яркие цветы!

В дороге всех одолевает сонливость: сказывается физическая усталость и реакция организма на нервную нагрузку. Как только садимся в самолет, дружно засыпаем...

Кавказская эпопея кончилась! Прощай, Шхельда! Мы увозим с собой самое главное — Ушбу!

НАД АКСАЙСКИМ ЛЕДНИКОМ

НАД АКСАЙСКИМ ЛЕДНИКОМ

А. СЕРЬЕЗНОВ, мастер спорта

...Под прикрытием скалы негромко шумит примус. Двумя метрами ниже на скальном балконе примостилась наша палатка. Выше меня Леня Калужский и Гриша Каспирович готовят маршрут на завтра — проходят очень сложный участок. В палатке готовятся ко сну мои товарищи по восхождению: Володя Терещенко, Валерий Карев и Лев Цыбкин. Сегодня у нас был трудный день...

Пик Симагина расположен в центре грандиозной Аксайской подковы недалеко от Фрунзе в хребте Киргизского Алатау. Хотя высота его вершины лишь 4620 метров, все попытки пройти по ребру, спускающемуся на ледник, кончались неудачно. И только две недели тому назад группа киргизских альпинистов совершила восхождение по северному ребру на пик Симагина. Мы тоже хотим пройти этот маршрут. И сегодня утром шестерка новосибирских альпинистов пересекла ледник и начала подъем по крутому ледовому склону, покрытому свободно лежащими камнями. Впрочем, их трудно назвать камнями — это многотонные блоки, готовые в любой момент рухнуть вниз. Передвижение группы альпинистов в этом каменном хаосе напоминает движение пешехода на обледенелом шоссе с мчащимися во всех направлениях автомобилями. Основное правило: внимание, осторожность и неторопливость. А как можно оставаться постоянно внимательным и осторожным, если за спиной в рюкзаке 30 килограммов, на ногах кошки, в одной руке ледоруб, в другой моток веревки, да вдобавок еще эта каска, которая сползает то на затылок, то закрывает полностью весь обзор. Правда, в такой амуниции не побежишь, так что одно из правил соблюдается неукоснительно. А если учесть, что крутизна склона все увеличивается, то можно даже похвалить нас за то, что за десять часов мы поднялись по вертикали на 300 метров. Но сегодняшний день уже позади, осталось приготовить ужин и спать, спать. Судя по разговорам, которые ведут Григорий и Леня, завтра день будет еще тяжелей...

Белоснежной лентой сверкает на солнце Аксайский ледник. Его окаймляют темные скалы, в промежутках которых искрятся разрывы ледопадов. Далеко внизу виднеется место нашей вчерашней ночевки. Вверху открывается профиль удивительной горы под названием Свободная Корея. Вместе с вершинами Ак-Тоо, Симагина, Байлян-баши пик Свободная Корея охватывает с севера ледник Аксай. С вершины в сторону ледника отвесно падает почти полуторакилометровая стена, освещаемая солнцем только 3 часа в сутки. Скалы ее заснежены, во многих местах видны обледенелые участки. До прошлого года стена была пройдена только двумя группами по двум маршрутам: оба отмечены наградами на первенстве СССР.

В районе Аксайской подковы часты грозы, обильные снегопады, неустойчивая погода.

В спортивном отношении район очень интересен. Новосибирских альпинистов также привлекла возможность попробовать свои силы — пройти маршрут Мышляева на пик Свободная Корея. Ведь к 1967 году за нашей спиной уже были восхождения по сложнейшим маршрутам в горах Тянь-Шаня.

Позднее среди фотографий гор я нашел профиль маршрута, пройденного в 1961 году группой москвичей под руководством Л. Мышляева. Снимок поразил мрачностью общего фона, крутизной маршрута и сложностью его прохождения. Но идея уже родилась: началась интенсивная подготовка, тренировки на лыжах, занятия в спортивных залах, участие в соревнованиях и кроссах. Особенно нравился нам наш футбол — очень азартная, жесткая игра. Играли обычно после часовой разминки, играли до изнеможения. В программу тренировок включили и отработку движений по скалам. Природа обделила новосибирских альпинистов: здесь нет близких выходов скал, нет прекрасных Красноярских Столбов, и поэтому единственное, что нам остается — спускаться вниз. В поисках скальных стен приходится искать карьеры для разработки камня. Конечно, это не совсем то, что надо, но, как говорится, «на безрыбье и рак рыба». Уже давно в Искитимском карьере проходят тренировки альпинистов и соревнования по скалолазанию. Мы тоже готовились там и в прошлом и в этом году.

...Итак, день прожит, и завтра будет еще тяжелей. Но мы уже здесь, на гребне пика Симагина. Наша двойка подходит к палатке. Вот теперь самое интересное: «Ну, как там вверху?» — этот вопрос у всех. Григорий, который работал первым, долго молчит, потом отвечает: «Трудно, но идти можно». Из него не очень много вытянешь слов...

Ужин проходит в два этажа. Мы трое сидим вверху на скальной полке и молча поглощаем то, что здесь называется супом и не имеет общепринятого названия в цивилизованном мире. Главное — это съедобно, горячо и питательно. А потом кастрюли уходят в палатку, которая расположена ниже нас на выступе, а мы пьем очень вкусный чай и любуемся заходящим солнцем, Прекрасно в горах, когда человек сыт, впереди вполне приличный ночлег, к тому же подготовлен путь на завтра. В такие минуты приходят воспоминания, и я вновь возвращаюсь к маршруту, пройденному нами в прошлом году на Свободной Корее. Тогда наша четверка вышла на маршрут в таком составе: Леня Калужский, Алик Саратовкин, Володя Терещенко и я. В группе я хорошо знал двоих: Леню и Алика. С Леней мы совершали в тяжелейших условиях восхождение на пик Труда. У него в активе очень сложное восхождение на Ушбу в составе команды, которая была удостоена за это серебряной медали на чемпионате СССР. Он очень азартно проводил у нас весной и летом легкоатлетические тренировки. Его девиз: нагрузка, нагрузка и еще раз нагрузка. В нем всегда чувствуется основательность, солидная подготовка. Какая-то убежденность возникает у меня, когда он идет впереди. С ним я спокоен: Леня не может ошибиться или поторопиться, все он сделает правильно и как следует.

Алик в этом отношении прямая противоположность. Отличный скалолаз, прекрасный товарищ, но всегда он куда-то торопится, всегда ему не хватает времени оглядеться, подумать. Иногда такая торопливость приводит к хорошим результатам. Так, во время соревнований по скалолазанию Алик занял первое место в городе. Но мы хорошо знаем его поспешность и в горах стараемся удерживать его от скоростных решений и ошибок. Давно известно, что горы ошибок не прощают.

Вершины впереди...

Володя Терещенко участвовал в восхождениях по маршрутам пятой категории на Кавказе — гарантия высокого класса альпиниста для нас.

В то утро по раскисшему снегу мы пересекли ледник. Около лавинных выносов достали из рюкзака веревки и связались. Первая связка: Калужский — Саратовкин, вторая — Терещенко и я. Так мы решили уже давно. Впереди идут скалолазы, а скал на маршруте много.

Первая трудность — бергшрунд. Так называется трещина, которая образуется при отрыве льда от крутых скальных склонов, окаймляющих ледник. По узенькому мостику пересекли трещину шириной в 3 метра и вышли на снежный склон. Для меня прохождение этих первых десятков метров по маршруту имеет особое значение: в душе происходит перелом от сомнений, страхов, неуверенности к сознанию, что теперь-то отступать некуда, нужно идти и идти, причем так, чтобы все прошло хорошо. И в тот момент, когда на душе стало спокойно, я ощутил сильный удар камнем в плечо. Помню, как сквозь боль через какое-то время услышал встревоженные голоса друзей. Еще прошло время, потрогал плечо: все вроде в порядке, рука на месте, можно даже двигаться. Путь от бергшрунда до подножия первой стены составляет всего 360 метров. Но каких метров! То, что укладывается в несколько строчек отчета, на самом деле происходит в течение многих часов,

Разговаривают на маршруте мало: во-первых, нужно уйти из зоны падения камней, а, во-вторых, когда торопишься в горах, да еще с таким тяжелым рюкзаком, да еще тогда, когда глаза смотрят только вверх и мысли заняты одним: не падает ли камень или обломок льда, в это время не поговоришь. Только короткие фразы: «Выбери веревку!», «Не торопись», «Подожди, отдохну», «Все, пошли». Даже очень разговорчивые внизу люди замолкают во время движения на маршруте. Что поделаешь! Горы требуют все внимание целиком.

...Вот так в воспоминаниях и прошел сегодня наш вечер. В палатке, которая пристроилась на балкончике, уже разместилось три человека, я — четвертый. Валерий Карев и Григорий Каспирович устраиваются на ночлег на той полке, где стоит примус. Погода сегодня хорошая и места там для двоих вполне достаточно. И все-таки, прежде чем уснуть, я вновь сравниваю, вспоминаю... Хорошей школой было предыдущее восхождение на пик Свободной Кореи. Мне казалось, что все трудные маршруты уже пройдены, что ничего более сложного не должно встречаться в горах. Но во время того восхождения все оказалось необычным, как бы увеличенным: и крутизна скальных и ледовых склонов, каждый раз требовавшая предельного напряжения сил, и изматывающий душу поиск возможного пути движения вверх. На маршруте стены Свободной Кореи я понял, как неистребимо желание человека усложнять свою дорогу и что за трудным маршрутом может следовать труднейший, и к этому нужно готовить себя.

Сегодняшние условия ночевки мне кажутся вполне комфортабельными, хотя для этого и пришлось срубить почти полутораметровый слой льда. Но зато и палатка стоит на ровной площадке, и лежать можно всем четверым. А тогда к первой ночевке мы подошли уже поздно. Снизу нас подгоняла непогода. Сначала облака закрыли противоположный склон ущелья, а потом серая пелена затянула все вокруг. Места для палатки нет и не предвидится. Повисли мы почти на вертикальной стене: и от ее основания ушли далеко, и к ее верхнему краю не дойти. И тут опыт и твердая рука руководителя Лени Калужского сделали свое дело. «Ночуем здесь!» — объявил он. Сначала мне показалось, что он шутит: «Где это здесь? На этой наклонной полочке? Да на ней и петух не усидит!» А Леня уже забивает крючья, объясняет, что надо делать. И тут сработало золотое правило: глаза боятся, а руки делают. Через час какое-то подобие бивака готово. В это время непогода внизу и вокруг нас разыгралась не на шутку. Посыпала снежная крупа. И едва мы собрались в палатке, внизу началось что-то невообразимое. Сидим на рюкзаках, ноги упираются в веревку, сами привязаны к веревке, натянутой горизонтально. Но можно прижаться боком друг к другу, чуточку откинуться и опереться спиной о скалу, забыться в полусне. Никогда в жизни не видел я до этого, что молнии вспыхивают внизу и гром приходит тоже снизу. Даже из самолета не увидишь настоящей грозы, потому что он обходит грозовые облака. Мысли все время возвращались к тому, что вокруг палатки достаточно железа: крючья и ледорубы, а веревка капроновая, мокрая и мы все пристегнуты к ней. Словом, тысячи всяких «если» и «вдруг». Надо сказать, что все биваки на той горе были похожими. Палатку не удалось поставить ни одного раза, все ночевки были сидячие, а одна даже двухэтажная: ходили в гости по очереди по 12-метровой лестнице. Двойка сидит на одной полочке, и двойка спит в гамаке над ними. Эту школу нужно было пройти, чтобы потом не ощущать неудобств оттого, что палатка стоит на балкончике, что слева и справа отвесные сбросы на 800 метров, что повернуться на другой бок можно только применив специальный прием. Сначала нужно приподняться, в воздухе повернуться, а затем падать вниз на свое место. В этот момент плечи соседей справа и слева расходятся и освобождают минимум «жизненного пространства».

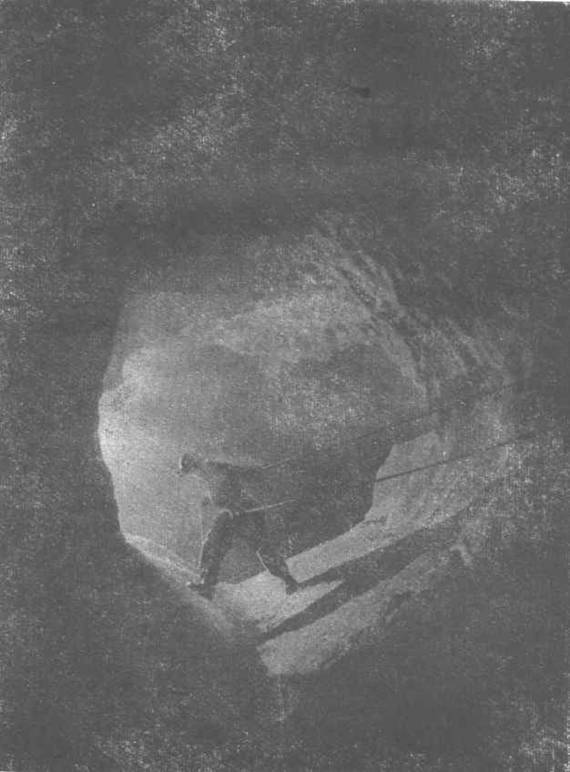

...Сегодня пойдем рано утром. Через час группа уже начинает движение к внутреннему углу, в котором еще вчера повешена 12-метровая лесенка. И тут начинается своеобразная эквилибристика: надо лезть вверх, но тяжелый рюкзак тянет вниз, мешают ледоруб и веревка, к которой пристегнут для страховки, плюс собственный вес и еще каска, которая в самый неподходящий момент сползает то на нос, то на затылок. В такие моменты очень хочется иметь третью руку, но за неимением ее часто выручают зубы. Медленно поднимаюсь вверх по лесенке. Леня Калужский, который уже прошел этот путь, подбадривает: «Давай, давай! Кого ждешь?» «Дай отдохнуть!» «Некогда, внизу еще много народу, да и впереди не сахар, давай ко мне!». Что делать, давай, так давай. Ступенька, еще ступенька! А, черт побери, опять веревка мешает. «Эй, внизу! Натяни перильную веревку! Вот так, хорошо!».

Хорошая попалась площадка: можно посидеть и посмотреть вокруг. День солнечный, еще довольно рано, в дымке размытые очертания гор. Вот прямо передо мной цепочка острых вершин Короны. На фоне голубого неба подчеркнутые ослепительной белизной красные гранитные башни... Скорей за фотоаппарат! А снизу требовательный оклик: «Перила свободны?!» Со вздохом: «Пошел, свободны!» Валерий Карев так же медленно, используя веревку как точку опоры, поднимается вверх. Вот дошел до того места, где голова упирается в выступающий балкон. Теперь нужно откинуться и, используя всю силу рук, доверяя товарищам и страховке, выйти из-под нависающего камня-балкона. В этом месте всем несладко. Но ведь первому еще трудней, у него не было веревки. Ну, вот и все, еще несколько минут, и Валера отдыхает рядом со мной. Хотя отдыхом это назвать трудно.

Наша задача — вытащить пять рюкзаков. Ох, и тяжелая эта работа! «Эй, вверху, выбирай веревку!» И мы в четыре руки волочем наверх упрямый рюкзак, который цепляется за каждый выступ. «Раз, два, взяли! Еще раз, взяли!» Вот так каждый рюкзак.

А потом рюкзаки на плечи и по крутым скалам, залитым натечным льдом, вверх и вверх. «Мы рубим ступени! Ни шагу назад!» Десять взмахов ледорубом — и появляется единственное желание: «Надо бы подышать! Что-то и размах не тот, да и ступенька кривая». Ах, как хочется постоять, посмотреть вокруг, но нельзя. Нужно идти — вдруг непогода. Вот и облака наплывают, да и скалы надо мной доверия не внушают, того и гляди — камень выскочит. Взмах, еще один, шаг, еще один. Пора забить крюк. «Веревка вся!» — доносится снизу. «Организуй страховку!» Вот уж некстати! Здесь место плохое, а рядом площадка. После короткой паузы снизу доносится: «Пошел!» Теперь нужно найти хорошую трещину, а к трещине подходящий крюк. Вот она, голубушка. Хорошо пошел крюк. Значит, все в порядке. Повесил карабин, закрепил веревку. Теперь еще один крюк для страховки. «Перила готовы, пошел!» Веревка сразу же натянулась, внизу начали выбирать свободный остаток. Появилась пара свободных минут, можно оглядеться...

И так целый день. Короткие минуты отдыха сменяются изнурительной работой, которая осложняется еще и тем, что нельзя ни на минуту ослабить внимание. Горы не очень прощают ошибки и невнимательность. Тому есть много горьких и поучительных примеров. Не хочется пополнять список альпинистов, по тем или иным причинам совершавших ошибки в горах.

Впереди опять внутренний угол, залитый натечным льдом. К тому же в середине его опять балкон. Все ясно: опять лесенки, опять вытаскивание рюкзаков. И так будет повторяться еще множество раз...

Пик Хан-Тенгри (Тянь-Шань)

Я часто задумываюсь над тем, чем же привлекают меня горы? Ведь вырос я в северных лесах, на Великой Русской равнине. Но вот уже много лет каждый год, как магнит, тянут меня к себе горы. Я заранее знаю, что там будет трудно, что там опасно, что таскать рюкзак, да еще по скальным стенам, тяжкий труд. Все это я знаю. И тем не менее каждое лето еду в горы. Что я здесь потерял? Известна масса высказываний различных людей о том, чем их привлекают горы, но нет на этот вопрос универсального ответа. Вот и я не могу ответить. И чтобы найти ответ, я приезжаю сюда...

Пока поднимаются остальные и вытаскиваются рюкзаки — готовим место для ночевки. Сегодня лежать не придется, ночевка сидячая. Пока ноги утаптывают снег, голова отдыхает и думаешь о своем...

...Не знаю почему, но мне нравится оставаться одному на маршруте. Я знаю, что веревка скрепляет меня с напарником по связке. Знаю, что заботливые друзья предупредят меня о возможной опасности, что, в свою очередь, от моей внимательности и четкой работы зависит безопасность всей группы. Но в эти короткие минуты, когда остаешься один, больше всего ощущаешь свою причастность к природе, свое слияние с вершинами и в то же время отчуждение от них. Ощущение превосходства над горами и зависимость от них. Когда остаешься один, острее видишь, что горы живут своей жизнью, абсолютно независимой от человека. Вот сошла лавина. И склон, только что сияющий на солнце белизной, стал струиться зелено-голубым светом. Где-то прогрохотал камнепад, а вот и камни начали веером выкатываться на ледник, оставляя за собой коричневый след.

Тем временем рюкзак за рюкзаком исчезают вверху, и, наконец, последний пристегнут к забитому для этой цели крюку. Пора идти вверх и мне. Только нужно сначала выбить все крючья, что были забиты вчера для страховки. А их много. Один за другим медленно, осторожными ударами молотка расшатываю их в трещинах. Особое внимание в последний момент: крюк нельзя упустить вниз. Ведь они еще неоднократно пойдут в работу и помогут нам. Все! Последний крюк на площадке выбит, теперь вверх. «Подтяни веревку! Так! Закрепи веревку! Выбери! Стоп, дошел до крюка, закрепи!»

Медленно, от крюка до крюка двигается последний в группе. Ему и хорошо, и плохо. Ясно, что в трудный момент его подтянут на веревке друзья, но ведь ему же и крючья нужно выбивать на отвесной стене. Видимо, придется сделать так: выстегнуть веревку из карабина, нотами упереться в скалу, откинуться — и бить молотком по крюку. Два удара вверх, два удара вниз. Теперь потянем рукой. Нет, не идет. Повторим еще раз... Так, теперь хорошо. Пристегнул крюк с карабином к поясу. Выбери веревку, пошел! За головой все время летят осколки льда. чистит скалы вверху. Хорошо, когда над головой голубое небо...

...На пике Симагина начинается снегопад. Ветер, как бешеный, лезет во все щели. С большим трудом слепили что-то похожее на ступеньку. Кое-как натянули на себя палатку. Сегодня был тяжелый день и все устали. За 12 часов пройдено 220 метров. Меньше 20 метров в час! Трудные метры! За каждым из них предельно сложное лазание, предельная собранность и внимание.

На третий день восхождения пик Симагина приготовил нам сюрприз: после преодоления 30-метровой отвесной плиты небольшой гребешок вывел группу под основание отвесного бастиона. Здесь, на гребешке, можно собраться всей группе, тем более, что погода стремится загладить свою вину за вчерашний снегопад: целый день светит солнце. Собрали большой совет. На повестке — единственный вопрос: куда идти? Вверх? Нужны шлямбуры, крючья, которых у нас нет. Влево не пойдешь — там отвесная гладкая плита. Вправо можно идти, но там ледовый склон.

Выбрали, наконец,— идем вправо. Что такое 150 метров крутого ледового склона? Это рубка ступеней в течение нескольких часов. Это куски льда, которые бьют по рукам, плечам и каске, и многочасовое ожидание, когда кажется, что последняя капля тепла давно покинула тело и волнами накатывающаяся дрожь выбивает остатки жизни. Но нужно ухватиться негнущимися руками за негнущуюся веревку и идти в темноту на голос, потому что уже давно зашло солнце, а конца этому ледовому склону и не предвидится.

Только в 2 часа ночи вся группа вышла на перемычку между пиками Свободная Корея и Симагина. До вершины рукой подать. Теперь скорей поставить палатку и спать! Есть будем завтра.

На следующее утро ранний подъем. Палатку, рюкзаки, все лишнее оставляем на перемычке. При спуске мы снова придем сюда. А сейчас только вверх. Несложные скалы на гребне Аксайской подковы выводят на вершину пика Симагина. Первым делом нашли записку. Нужно оставить последующим восходителям нашу, с наилучшими пожеланиями...

Теперь можно и оглянуться вокруг. Вершина представляет собою небольшую площадку, покрытую осколками гранита. Сегодня очень хорошая погода. На темно-голубом небе нет ни облачка. Воздух прозрачен. С одной стороны от нас — громада Свободной Кореи, с другой — Байлян-Баши, так что открыты только Аксайский ледник и за ним башни Короны и ущелье Топ-Карагай — туда мы и будем спускаться.

На вершине всегда овладевают противоречивые мысли... Немножко сожалеешь, что уже все кончилось, и всегда хочешь понять, что же ты приобрел за это восхождение, чему намучился. И каждый раз, перебирая множество восхождений, убеждаешься, что приобрел новых друзей, твоих единомышленников, которым можно смело доверять жизнь, что научился с уважением относиться к горам и понял, что успех любого дела зависит от дружного труда любого, пусть и маленького коллектива...

Но ведь восхождение не кончается вершиной, еще нужно спуститься вниз, в лагерь. А там пора уже готовиться и к следующему маршруту.

ГОРЫ И ЛЮДИ

Фотоочерк Анатолия ПОЛЯКОВА

Мы рубим ступени — ни шагу назад!

Мы рубим ступени — ни шагу назад!

Мы рубим ступени — ни шагу назад!

К ВЕРШИНАМ УЗЛА МАТЧА

К ВЕРШИНАМ УЗЛА МАТЧА

И. МЕШКОВ,

мастер спорта

Пассажирский поезд Ташкент — Андижан прибывает на станцию Канибадам в 6 утра, стоит две минуты и тихо отправляется дальше, высадив одного-двух пассажиров. 16 июля 1972 года все было иначе: поезд простоял на станции около пяти минут, а когда ушел, на перроне осталась гора рюкзаков и вьючных мешков, двадцать четыре пассажира и одна собака. Пассажиры, едва восстановив дыхание после бурной разгрузки, принялись разглядывать далекие снежные горы, а собака отправилась на привокзальную площадь наводить порядок среди своих любопытных сородичей. Начиналась третья экспедиция клуба «Вертикаль» в высокогорный узел Матча.

Урок географии

Окаймляя с юга Ферганскую долину, более чем на 700 километров протянулась непрерывная цепь вершин. Восточная половина цепи носит название Алайского хребта. Почти точно посередине цепь раздваивается, образуя гигантскую вилку, внутри которой лежит Зеравшанская долина. Северная ветвь этой вилки — Туркестанский хребет, южная — Зе-равшанский, от него западнее ответвляется Гиссарский хребет, завершая формирование трезубца, который геологи включают в систему Западного Тянь-Шаня, энциклопедии именуют Гиссаро-Алаем, а в альпинистской и, отчасти, географической литературе он известен под названием Памиро-Алай.

Стык хребтов — Алайского, Туркестанского и Зеравшанского — называют узлом Матча. Один из первых исследователей края Алексей Федченко считал, что это название произошло от таджикского слова «матча», означающего «приводящий в опьянение своей красотой». Этим словом таджики называют реку Зеравшан в ее верхнем течении и селение на этой реке.

Это действительно узел с хитросплетениями хребтов и отрогов, между которыми лежат многочисленные ледники. Точно на стыке трех хребтов находится вершина Игла.

В узле Матча можно выделить семь главных ущелий. По двум из них реки Кшемыш и Джиптык стекают с Туркестанского хребта на север, образуя реку Исфару, третье — ущелье реки Ак-Терек — начинается под склонами массива Скалистого, широкой дугой уходит вначале на юго-восток, а затем постепенно поворачивается к северо-востоку и соединяется с ущельем реки Сох. Все эти реки принадлежат бассейну Сыр-Дарьи, протекающей по Ферганской долине. Четвертое ущелье — Зеравшана — вытянуто строго на запад.

Район характеризуется активностью новейшего горообразования, в частности, высокой сейсмичностью, порождающей катастрофические обвалы, что необходимо учитывать при организации альпинистских базовых лагерей и биваков.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |