ГОРЫ И ЛЮДИ

Фотоочерк Анатолия ПОЛЯКОВА

Автор этого фотоочерка — новосибирец, один из ведущих фотокорреспондентов ТАСС Анатолий Николаевич Поляков. Он много и плодотворно снимает в горах: строительство ГЭС, дороги, портреты строителей, охотников, чабанов и, конечно, альпинистов. А. Поляков — участник трех международных альпиниад на высочайшие вершины страны — пик Коммунизма и пик. Ленина. Репортажи, сделанные им на этих труднейших спортивных соревнованиях, печатались в газетах и журналах многих стран.

В горы Анатолий Поляков попал случайно, когда задумал сделать фотоочерк о гляциологах. Начинать было очень трудно: возраст — около сорока, участник войны, имеющий тяжелые раны. Настолько трудно, что у него появилась мысль — живым отсюда не выбраться. Но помогла фронтовая закалка — вынес все тяготы экспедиции. Вернулся и принес великолепные снимки...

После первой экспедиции — своего горного боевого крещения, Анатолий Поляков навсегда полюбил горы и каждый год ищет возможность побывать в них. Много прекрасных снимков сделал он и как участник экспедиций новосибирских альпинистов на Юго-Западный Памир, Фанские горы и другие горные районы страны.

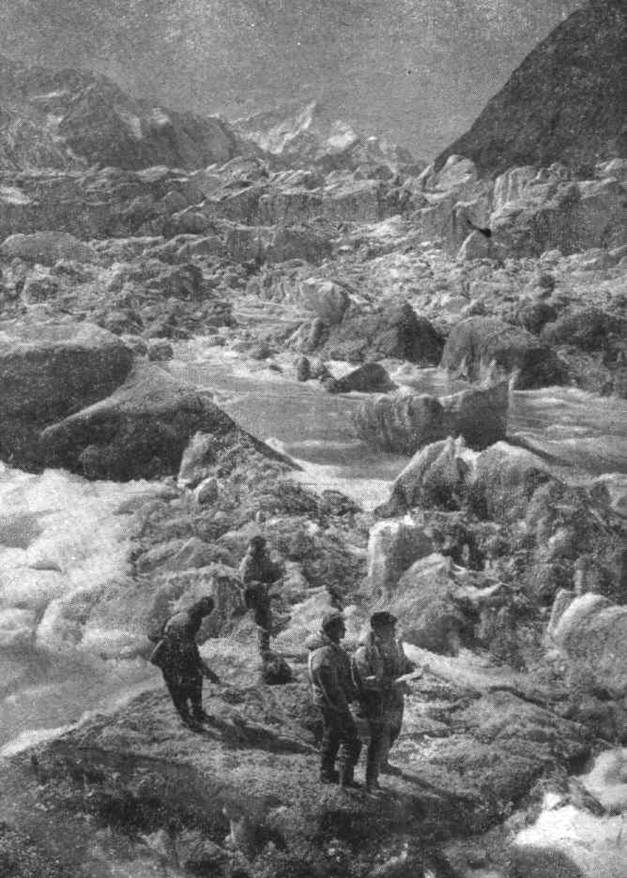

В поисках новых тем Поляков прошел с экспедициями гляциологов ледники Федченко и Иныльчек, проехал тысячи километров по горным дорогам Памира и Тянь-Шаня. И пусть в его альпинистской книжке невелик список покоренных вершин, зато великолепная коллекция фотографий гор — его заслуженная гордость.

НЕУЮТНЫЙ «ДОМ ВЕТРОВ»

НЕУЮТНЫЙ «ДОМ ВЕТРОВ»

В. С. ГАРШИН,

кандидат в мастера спорта

Экспедиция 1974 года в Фанские горы была для альпинистов новосибирского «Буревестника» необычной. Впервые перед нами стояла новая большая цель — выступление в первенстве Союза. Для участия в таких ответственных соревнованиях была сформирована команда из наших ребят и спортсменов красноярского «Буревестника».

Подготовительный, «городской», этап экспедиции закончен, выбраны объекты главных восхождений, получено разрешение на участие объединенной команды в первенстве страны. Позади самолетное путешествие в Душанбе и дорога через Анзобский перевал в центр Фанских гор.

...После шести часов подъема под палящим солнцем с удовольствием ныряем в тень березовой рощи на берегу небольшой горной речки, притока реки Сурхоб. Здесь и будет наш базовый лагерь.

Из лагеря видны могучие красноватые стены одной из самых высоких Фанских вершин — Бодхоны. В переводе с таджикского это звучит красиво — «Дом ветров», но немногим довелось ступить на крышу этого «дома». За последние годы маршруты по отвесным стенам Бодхоны четырежды оценивались медалями первенства СССР.

Мы хотим подняться на Бодхону по новому пути — восточной стене, высота которой около полутора километров. Со стороны ущелья Сурхоб, в котором расположен базовый лагерь, стена закрыта гребнем. Только углубившись в боковое ущелье Горосанг, мы видим полностью ее желто-красные отвесы. По-видимому, такая «скрытность» и уберегла восточную стену от внимания нескольких маститых экспедиций, побывавших в этом районе. В центре стены выступает небольшой контрфорс, который почти не снижает ее крутизны, но как волнорез делит на две части камнепады, вызываемые таянием предвершинного снежника. По этому сравнительно безопасному месту мы и наметили путь восхождения. Два дня наблюдения за стеной подтвердили правильность нашего выбора. После тренировочных восхождений и дня подготовки штурмовая группа выходит под маршрут.

Нас шестеро. Красноярцы: начальник цеха одного из заводов Владимир Рожков, тренер команды; преподаватель университета Борис Дорогое; капитан команды Александр Хороших, тоже преподаватель. Новосибирцы: в недавнем прошлом студенты НЭТИ Анатолий Богомолов, Сергей Кургин и я. Провожают нас и красноярские ребята, и наши. Последние рукопожатия, пожелания удачи, хорошей погоды, и мы поднимаемся в лагерь наблюдателей, под маршрут. Каждый день отсюда они будут в бинокль искать на стене крошечные фигурки восходителей, каждый день на нашу ракету они будут отвечать своей, а во время ночевок нам будет теплее от едва заметного маяка на дне ущелья — огонька от примуса, зажженного для нас перед их палаткой.

15 июля выход на маршрут.

Поднимаемся по перилам — веревке, закрепленной на забитых крючьях, которую оставила связка, обработавшая вчера начало пути. С самого начала маршрут насыщен местами, которые в отчетах о восхождении именуются как «очень сложное лазание», «участок предельно сложен», «нависание» и т. д. Скалы шероховатые, как рашпиль. С первых же метров появились ссадины на руках, но ноги целы: азиатские галоши с узкими носками, которые теперь применяют почти на всех сложных скальных маршрутах, отлично держат на таком рельефе. Крутой монолит с небольшими зацепами для рук, дающий возможность ставить ноги «на трение», сильно напоминает Красноярские Столбы. Ну что ж, нам такой рельеф знаком, а красноярским друзьям тем более. Еще, правда, не привыкли к тому, что камни летят слева и справа от маршрута: на каждый звук стараешься вжаться в скалу, чтобы избежать удара.

Перед восхождением.

В три часа вышли на полку, пригодную для ночевки, Связка Дорогов — Хороших навешивает веревки для следующего дня, остальные заботятся о «комфорте» ночевки, выкладывая плитами наклонную полку шириной в метр. Вернувшаяся связка на традиционный вопрос: «Ну как там?» отвечает сдержанно, с долей сомнения: «Вроде бы идется...» Место, которое «идется», оказалось пятнадцатиметровой: отвесной стеной без трещин, с вертикальной расщелиной посередине: ни забить крюк, ни передохнуть. Борис Дорогов начинает проходить ее в лучшем стиле красноярских скалолазов: уверенно и спокойно, встав на плечи партнера и дальше заклинивая руки и ноги в расщелину. Выше стены вроде бы полочка, за которую можно зацепиться ногой и дать отдых рукам, но в трех метрах от нее Борис замедлил темп, а каждая секунда в таком висячем положении — большая трата сил. Кто-то говорит вполголоса: «Боря, крюк надо, крюк!»,— но в ответ лишь его прерывистое дыхание. Вот он медленно вытягивает вверх руку, не найдя зацепов, загоняет ее в расщелину, сжимает в кулак, медленно сгибает, переступает ногой еще выше и наконец исчезает за перегибом.

Путь по контрфорсу стал опасным из-за сильно разрушенных скал. Боковые его стороны — монолитные, но простреливаются камнепадами. Приходится постоянно выбирать между риском вызвать искусственный камнепад или попасть под естественный.

Во второй половине четвертого дня восхождения, проходя нависающую стенку, повредил руку Саня Хороших — дал знать старый вывих плеча. Это первая серьезная травма. Дальше ему придется идти без спешки и с максимальной осторожностью. Ведь теперь любая резкая нагрузка на руку может заставить нас отказаться от восхождения.

Ночевка на этот раз просто роскошная. От камней нас прикрывает двухметровый карниз, можно полностью поставить палатку, есть место для приготовления пищи. Сергей, воспользовавшись случаем, лег в пуховом мешке заплаткой, мы же получили возможность поворачиваться в нашей «па-мирке», не рискуя ее порвать.

После завтрака и короткой дискуссии о калорийности черной икры и меда с грецкими орехами (эти деликатесы впервые в нашем меню) покидаем это уютное место. За пятый день прошли около двухсот метров по крутому скальному жёлобу, сильно разрушенному в верхней части. Жёлоб выводит под скальный блок, выделяющийся из стены в виде раскрытой книги. Высота его метров 80 при крутизне больше девяноста градусов. Среди альпинистов это называется «отрицательным наклоном», или «нависанием». Мнение о том, что преодоление этого участка станет одной из главных проблем восхождения, было всеобщим еще при изучении маршрутов снизу. На площадке перед «книгой» много следов от упавших камней. Поэтому мы решили спускаться, оставляя веревки, до места предыдущей ночевки.

На следующее утро Богомолов, Кургин и я выходим на обработку скальной «книги». Начинает ее Сергей. Забив в широкую трещину дюралевый клин, он простегивает в карабин веревку, и мы снизу вдвоем подтягиваем его до этой точки опоры, затем он навешивает веревочную лесенку, перебирается на ее верхнюю ступеньку и высоко, насколько позволяют руки, забивает следующий клин, простегивает в карабин вторую веревку, и все повторяет второй, третий, четвертый раз... Балансирование на качающейся лесенке над километровым навесом, кроме предельного напряжения физических сил, требует огромных затрат нервной энергии. После четырехчасовой такой акробатики, использовав почти весь запас крючьев, Сергей, раскачиваясь на лесенке, долго ищет трещину на верху карниза. Забивает крюк и, нагружая его, выжимается на одной руке, пытаясь вползти на наклонную полку над «книгой». Усилие, еще... и мы видим, как нагруженный крюк мелькает в его руке и он зависает на предыдущем — срыв! Медленно спускаем его на веревке...

Через два часа, взяв дополнительный набор крючьев и используя уже забитые, Толя Богомолов проходит скальную «книгу». Только в девять вечера вся группа вышла на ночевку за «книгой».

Еще через двое суток мы вышли, наконец, на снежное поле перед вершиной. Сыплет снежная крупа, очень плохая видимость, сильный ветер постоянно меняет направление, кажется, что дует он со всех сторон. Бодхона оправдывает свое имя. В одиннадцать поднялись на скальную башню. Вершина! В тумане ищем тур. Его обнаружил Володя Рожков, и он же, закрываясь от ветра, пишет записку, в которой, кроме наших фамилий, даты и маршрута восхождения, останутся традиционные пожелания удачи и хорошей погоды следующим восходителям. Наверное, только тот, кто испытал непогоду в горах, понимает, насколько неразрывны эти два пожелания.

Мы стоим на вершине, видимость 10 метров, ветер покрыл ледяной коркой промокшие за последние два дня пуховки, силы на исходе, а нужно еще найти намеченный путь спуска. В который раз все отметили опыт и удачливость нашего тренера, когда, спустившись метров на 300, в разрывах тумана увидели, что путь выбран правильно. На спуске непогода сослужила нам добрую службу: солнца нет, нетающий лед сцементировал свободно лежащие камни, и мы в тот же день поздним вечером подошли к палатке наблюдателей. После коротких поздравлений ребята напоили нас горячим чаем...

Лагерь в тумане…

Что чувствовали мы тогда? По-моему, кроме усталости и удовлетворения, самым сильным чувством было облегчение от сброшенного постоянного девятидневного напряжения: не нужно обдирать руки об эти надоевшие камни, не нужно вжиматься в скалу при крике: «камень!», не нужно думать о том, какую еще задачу подбросит завтра эта гора, пристегиваясь к вбитым крючьям и развешивая на них снятые на ночь ботинки. Можно, наконец, просто отоспаться за все эти дни и поутру вспомнить о бане, которую обещали соорудить из шатровой палатки наши умельцы...

Девять дней, которые мы затратили на восхождение, не были отдыхом и для остальных членов экспедиции. За это время выбраны и обсуждены различные варианты подъема на основные вершины траверса пик Черный — Адиджи — Бодхона. На наиболее легкодоступные места маршрута сделаны заброски снаряжения и продуктов. На траверс вышла группа из шести человек: Сергей Кургин, Анатолий Богомолов, Геннадий Рыжов, Сергей Сахончик, Юрий Кореньков и Виктор Окладников.

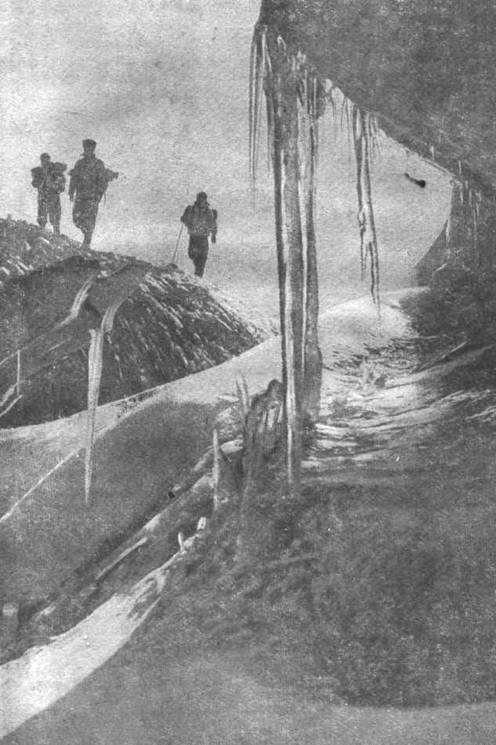

С самого начала погода не балует: снег, падая, собирается в ручейки, которые скатываются в виде своеобразных снегопадов с крутых скал, задерживаясь на пологих полках. Приходится очищать каждый выступ, прежде чем на него опереться. Пальцы рук быстро коченеют, намокшие веревки замерзают и не гнутся. На вершине пика Черный сняли записку первовосходителей — красноярских спартаковцев.

Наиболее сложный участок траверса — подъем по стене на Бодхону — приходится брать осадой. Два Сергея, Сахончик и Кургин, обвешавшись крючьями, веревочными лесенками и молотками, на целый день уходят на обработку стены. Ночевка перед стеной на перевале «седло Бодхоны» гораздо приятнее предыдущих, благодаря второй палатке и запасу продуктов, оставленных при заброске.

Позволившие себе вздремнуть чуть дольше обычного ребята стали свидетелями грандиозного и жестокого зрелища — землетрясения. Вот что рассказывает об этом Сергей Сахончик: «Кургин и я упаковывали в рюкзаки последние вещи. Вдруг пол палатки под нами вздрогнул и поплыл сначала влево, потом вправо, как палуба корабля. Мелькнула мысль: «Неужели горная болезнь? Ведь она может проявляться в самых странных формах!». Но, взглянув на Сергея, я понял, что он чувствует то же самое. Последние сомнения прервали новые толчки и страшный грохот снаружи. Выскочили из палатки и увидели, как по кулуарам Бодхоны и всех соседних вершин скатываются «камешки», которых нам бы хватило, чтобы использовать для лазания при городских тонировках. Это продолжалось с минуту, а в завершение всего с вершины оборвался многотонный висячий ледник...»

Через двое суток группа взошла на вершину Бодхоны. Нас встретило ослепительное солнце, припорошенные снегом вершины и темно-синее, почти фиолетовое небо...

В конце года мы узнали, как оценили судьи наши летние восхождения. Первопрохождение на вершину Бодхоны по восточной стене получило седьмое место в первенстве СССР в классе технически сложных восхождений, а команда, прошедшая траверс пика Черный — Адиджи — Бодхона, стала чемпионом центрального совета ДСО «Буревестник».

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

С. АНДРЕЕВ,

кандидат в мастера спорта

Альпинизм — спорт летний, но лето в горах больше похоже на зиму: снег, лед, метели. Зимой же серьезные восхождения высшей пятой категории — пока редкость.

Новосибирцы зимой совершали восхождения, но только технически простые. Первая попытка пройти зимой «пятерку» была сделана в 1965 году, но и в том, и в следующем году альпинисты не смогли даже выйти на маршрут — не позволила погода.

Третья попытка зимнего восхождения была сделана новосибирскими альпинистами в 1968 году.

Проанализировав неудачи предыдущих восхождений, мы пришли к выводу, что зимой лучше всего идти на короткий стенной маршрут, где меньше держится снег. В качестве объекта выбрали стену пика Мехнат в Алайском хребте.

4 ноября В. Меньшиков, Р. Хусаинов, Н. Цемко, Ю. Карпов и В. Прокопенко (мне доверили быть капитаном) поднялись в пустой лагерь Дугоба, а шестого подошли под стену Мехната.

Мы рассмотрели предстоящий маршрут, поставили палатки и легли спать.

Кроме нас, на заснеженной каменистой морене ледника стояли альпинисты с Токтогульской ГЭС. «Утром выйдете — к семи вернетесь. Весь маршрут девять часов»,— заверили они. Потом мы часто вспоминали это напутствие. Вышли утром 7 ноября, твердо рассчитывая пройти маршрут с одной ночевкой. У нас был запас продуктов на двое суток, высотная шестиместная палатка, четыре веревки по 40 метров и полный набор альпинистского снаряжения.

В 10 часов, пройдя снежник, подошли, наконец, под скалы. Сразу же пришлось забить первую серию крючьев — это для нас неожиданность: летом, по рассказам, эти скалы проходятся даже без попеременной страховки. Дальше пошло все труднее, и часа через три-четыре стало очевидно, что мы не сможем пройти даже треть запланированного пути.

В три часа мы выходим на маленькую скальную площадку. Отсюда идти дальше с рюкзаками невозможно. Сначала нужно вползти в узкую горизонтальную щель, потом пройти траверс по нависающим скалам и затем выходить по крутой плите вверх.

Когда первая двойка прошла этот путь, погода начала резко портиться. Дует сильный ветер с крупой. Видимость падает до 20-30 метров. Скоро уже начнет темнеть. Мы кричим вниз ребятам, чтобы они разбивали на площадке лагерь, а сами навешиваем вверх еще одну веревку и спускаемся к ним.

Особенность зимнего альпинизма (кроме холодных и заледенелых скал и сокращенного рабочего дня) заключается в том, что на всех более или менее пологих участках, как раз там, где летом идется легко, лежит снег, закрывающий скалу, и лазание становится невозможным. Даже если и удастся частично разгрести заносы и открыть летние зацепки, они все равно забиты снегом, который мгновенно под ладонями превратится в лед. Руки быстро каменеют, приходится уходить на более крутые, а потому свободные от снега скалы.

Летом обувь на резиновой подошве создает с камнем прекрасное сцепление. Наши же ботинки с триконями держат на этих породах гораздо хуже, чем на привычных гранитах. По-видимому, в триконях здесь и летом «не сахар», не говоря уже о зиме. Поэтому там, где летом легко проходят «на трении», сейчас приходится организовывать искусственные точки опоры и вешать лесенки.

...Вокруг воет ветер, но в нашем гроте тихо и даже тепло. В этот день мне исполнилось 29 лет, и я получаю от ребят подарок — пару роскошных яблок.

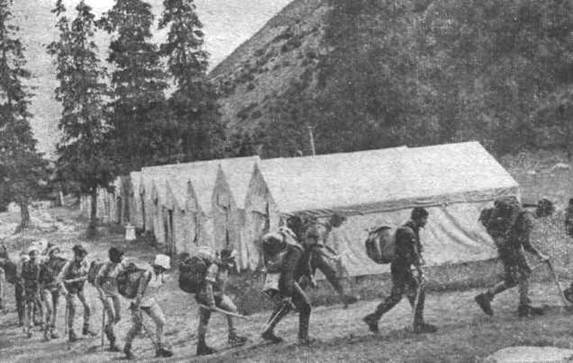

Строительство Токтогульской ГЭС.

8 ноября выход несколько растягивается. Даже пользуясь навешенными с вечера перилами, пройти с рюкзаками здесь трудно. Я иду последним и выбиваю крючья. С рюкзаком, да еще последнему, очень тяжело, особенно на горизонтальном участке маршрута. Наступает момент, когда пальцы коченеют настолько, что я уже готов сорваться. Кричу верхним, чтобы закрепили веревки, и смотрю вниз: скала обрывается подо мной с нависанием, я понимаю, что оттуда самому не выбраться, и кое-как прохожу этот участок.

Надо сказать, что последнему на восхождении особенно трудно. Когда последний, звеня монистом из крючьев и карабинов и тяжело дыша, вылезает наверх, вся группа, как правило, успевает за это время отдохнуть. Кое-кто уже уходит вперед, нетерпеливо забирая у последнего его добычу. И пока он отходит, отогревая закоченевшие руки, триста раз шевелит пальцами на ногах и совершает прочие необходимые для самосохранения движения, его товарищи по одному уже уходят вверх, иногда позабыв каску, ледоруб, кошки или еще что-нибудь тяжелое и громоздкое... И последний запихивает все это в свой рюкзак, и без того неподъемный, и опять лезет выбивать крючья...

На этот раз большая часть этой работы досталась Равилю Хусаинову.

В этот день нам предстояло пройти собственно стену — метров 300 почти отвесных скал. Хотя ветер и сдул с них нападавший за ночь снег, идти по-прежнему трудно: холодно, быстро обмерзают веревки. Первый – Коля Цемко — идет без рюкзака, но намеченного темпа мы все равно не выдерживаем. На каждую веревку приходится забивать десяток крючьев и вешать по две трехступенчатые лестницы, дважды приходится вытаскивать наверх рюкзаки — ничего общего с рассказами о летнем маршруте.

В пять часов первый видит, наконец, полку, на которой обычно ночуют летом те, кому не удается пройти маршрут за один день, и где мы так легкомысленно собрались провести предыдущую ночь. До полки, кажется, метров 150-200, но наша шестерка еще растянута на 80 метров вниз. Через час стемнеет — решаем остановиться. Дневной план снова не выполнен, но настроение у нас улучшается: все-таки мы прошли около трехсот метров. Перед нами сквозь туман виднеется нечто, венчающее собой видимый участок стены. Можно предположить, что это предвершина. Кроме того, начала проходить горная болезнь, начавшаяся у нас из-за короткого периода акклиматизации.

Утром подтвердилось, что до полки примерно 4 веревки, то есть метров 120-150. В половине десятого выходит первый и обнадеживающе быстро навешивает веревку. Однако на следующую мы тратим около трех часов, забив 13 крючьев и повесив 3 лесенки. Только в два часа первый выходит, наконец, на полку — по летним рассказам от нее до вершины 2-3 часа хода. Начинает валить густой снег, и когда через час на полку выходит последний, следы первого уже засыпаны.

С полки вверх уходят черные скалы. Сначала на них выходит Володя Прокопенко, потом его сменяет Юра Карпов. Он забивает в скалу всю нашу «кузню» (металлические крючья) и останавливается на середине второй веревки. Я поднимаюсь в первой двойке, выбивая по дороге часть крючьев, и подхожу с ними к Юре. Он выходит вперед на оставшиеся 20 метров и зовет меня. Отсюда косо вверх идет пологий заснеженный подъем, а над ним стоит скальная башня — не выше полутораста-двухсот метров. Неужели вершина?

А между тем уже шесть часов. Спускаемся вниз, там на прекрасной, утоптанной в снегу площадке стоит наша палатка. В этот вечер мы провели, наконец, полную регистрацию наличного продукта: к ужину третьего дня у нас оставалось полкилограмма колбасы, тридцать два куска сахара, шестьдесят сухариков в виде кубиков со стороной в два сантиметра и три плитки шоколада. Кроме того, у нас было четыре пакета супового концентрата и некоторое количество изюминок, точный подсчет которых мог бы отлично скоротать время на ночевке. Как назло мы почувствовали, что акклиматизация у нас, наконец, кончилась и все по-настоящему захотели есть.

И все-таки стену мы пройдем! Настроение у всех приподнятое, самочувствие — отличное. Веселье достигает апогея, когда начинаем упаковывать продукты. Лучшая упаковка в такой ситуации — свежевыстиранный и еще ненадеванный носок. И вот тут, когда мы уже отчаялись найти таковой, Коля извлек из-за пазухи новенький капроновый чулок... Мы онемели, а Коля пошутил, что чулок он взял с собой в горы на память о жене и намеревался оставить его на вершине. Впрочем, в чулке продукты лежали недолго — после завтрака упаковывать уже было нечего.

Утром четвертого дня Володя Прокопенко вылез первым из палатки и громко сообщил нам, что не питает никаких иллюзий относительно погоды. Мы сразу поняли, что это заявление сделано специально — чтобы погоду «не спугнуть». Впервые с начала восхождения небо чистое, и мы можем видеть противоположный склон ущелья. Наш «НЗ» — пол плитки шоколада.

В 8.30 первая двойка уже поднялась по навешенным вчера веревкам и начала вытягивать вверх рюкзаки. В самом трудном месте впервые пускаем в ход нашу длинную — трехметровую лесенку. Правда, крюк, к которому она пристегнута, вылетает под моей тяжестью, и Валерий демонстрирует на мне филигранную технику страховки. Некоторое время я болтаюсь в воздухе под нависающим камнем, но Валера спускает меня чуть вниз, мы перевешиваем лестницу, и я с отчаянными усилиями поднимаюсь, наконец, к нему.

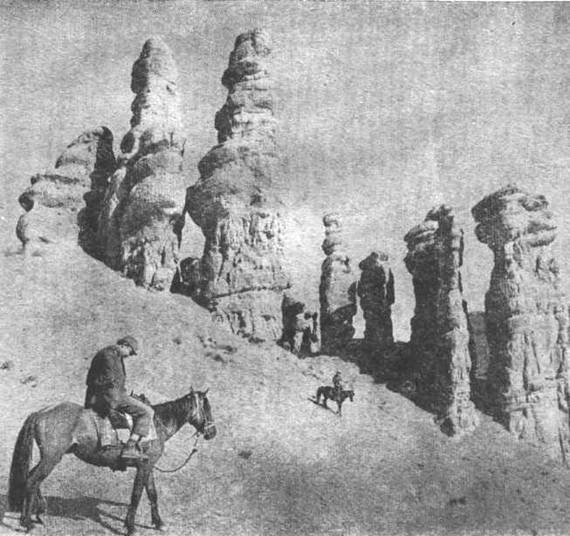

На горных пастбищах Киргизии.

К одиннадцати все шестеро прошли обработанную часть стены, а к двенадцати собираемся у подножия вершинной башни!

По тому, как близко под нами расходятся облака, чувствуется, что вершина рядом, но никто не взялся бы сказать, сколько до нее осталось. Не исключена возможность, что это всего-навсего жандарм, а за ним опять стена.

Оставшиеся три веревки показались нам тогда самыми тяжелыми за все восхождение. Конечный крюк Юра забил всего лишь на полтора метра ниже того места, которое оказалось перегибом, начинавшим короткий и пологий предвершинный гребень. В это время последний находился в 80 метрах ниже него, а в середине собрались четверо остальных. Юра принимает Валерия, который приносит к нему первую новую веревку. С моего места не видно, что делают верхние, но вот оттуда доносятся восторженные вопли — это значит — Валерий на вершине! Еще через 10 минут, стоя у карабина и пытаясь перевязать заледеневший узел, я вижу Юру, спускающегося вниз без рюкзака. Он кивает мне: «Все отлично. Мехнат!» Вскоре вся группа собралась на вершине. Стоит отличная погода... Прямо под нами на морене виднеются палатки наших наблюдателей...

К семи часам, как и предполагалось, но с опозданием на трое суток, мы спускаемся к ним и поздравляем друг друга с первой в Новосибирске зимней «пятеркой».

А лагерь на морене, казавшийся сверху обетованной землей, на самом деле оказался холодным и неуютным. Одну из наших палаток разорвало ветром, разбросав ее содержимое (в том числе и продукты) далеко по морене. Свою «теплую» высотную палатку мы не смогли развернуть: она настолько

заледенела, что могла бы легко поломаться. Спасли нас токтогульцы: ночь мы провели под гостеприимным кровом их палаток.

С утра было необыкновенно холодно, но днем погода разгулялась. Мы спускались в Дугобу по залитому солнцем лесу. Снег таял, пахло смолой и весной... Зима осталась в горах...

ГОРЫ И ЛЮДИ

Фотоочерк Анатолия ПОЛЯКОВА

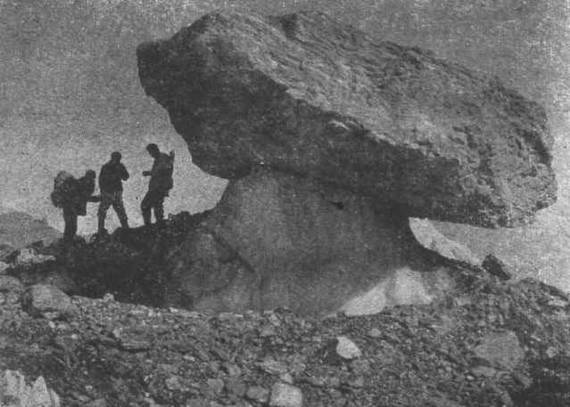

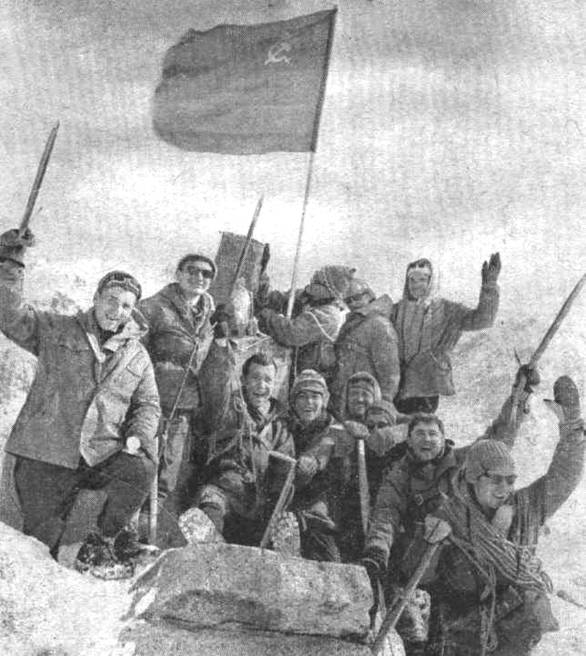

На вершине. (Майская альпиниада Новосибирска в Киргизском Ала-Тоо).

Лучше гор могут быть только горы

Лучше гор могут быть только горы

Лучше гор могут быть только горы

БОЛЬШИЕ ФАМИЛИИ

БОЛЬШИЕ ФАМИЛИИ

В. ПРОКОПЕНКО,

кандидат в мастера спорта

...Попав на Кавказ, постепенно проникаешься ощущением надвигающегося праздника — предстоящей встречи с горами.

Раскручивается прекрасное шоссе, вот и Русский Ваксан. Поворот. Дорога начинает ползти вверх.

Устье Адылсу. Здесь один из первых альпинистских лагерей Кавказа. Отсюда в феврале 1964 года мы еще студентами МЭЙ во главе с заслуженным мастером спорта Леоновым штурмовали обдутый зимними студеными ветрами Эльбрус.

Мотор автобуса начал натужно подвывать, в свете фар мелькают скальные выходы и трехцветные знаки контрольно-спасательной службы на придорожных соснах. Подъезжаем к лагерю Шхельда. Это второй наш сбор на Кавказе. Первый был в 1968 году в Везенги. Богатейший по своим спортивным возможностям район, панорамы Центрального Кавказа — все это осталось навсегда с нами. Это тогда наш товарищ, впоследствии первый президент альпинистского клуба «Вертикаль» Сергей Андреев сказал фразу, которую мы вспоминали не раз: «На Кавказе нужно ходить на большие фамилии». Сергей имел в виду кавказские вершины, имена которых стали символами отечественного альпинизма — Дых-Тау, Шхара, Ушба...

В Безенги мы испытали душевную робость перед сверкающей ледовой доской Шхары. Тогда, пройдя ледопад, мы сбросили рюкзаки и, ошеломленные, замолчали, глядя на глянцевый, освещенный солнцем крутой ледовый склон. Сережа Андреев рассматривал это чудо, сдвинув каску на затылок, Игорь Легков повернулся лицом к долине, мы с Валерием Будяновым изображали хозяйственный зуд — возились с примусом. А ледовая доска от всех наших ухищрений не становилась ни ниже, ни положе. И как по ней лезть, было неясно, и даже ступить на нее было страшно.

Прекрасный момент, когда надо решаться и делать первый шаг! В жизни каждого альпиниста он наступает обязательно. Если решишься, надо работать. И мы работали. Гора дала нам великолепную школу снежно-ледовой техники, подарив весь набор вариантов: крутые гребни, гребни острые, как лезвие, гребни с карнизами вправо — на Безенгийский ледник, и влево — на ледник Дыхсу. Все это потом встречалось и на Ушбе, и на гребне пиков Кирова и Ленина, но нигде не встречалось такого разнообразия вариантов, как на северо-восточном гребне Шхары.

Было и чувство солидарности с первопроходцами (год 80-й годовщины покорения Шхары по этому маршруту), и взаимоподдержки с группой наших «корифеев», поднимавшихся на Шхару по более сложному северному ребру. И комичные соревнования с ленинградцами по варке чая под восточной Шхарой: кто победит — газовая бутановая кухня ленинградцев или наш бензиновый примус по имени «Касатик». «Касатик» не подкачал, мы победили и вместе весело пили чай. Была осознанная грусть (непогода!) отступления из-под вершины Мижирги и радость победы над северной стеной Уллу-ауза.

Была интересная, напряженная жизнь — то, что мы называем удачным сезоном.

...Но все это уже в прошлом. Сейчас мы в лагере Шхельда. Наши сборы допускаются к учебному циклу занятий. Завтра — выход на тренировочные скалы в скальную лабораторию. А пока мы ожесточенно торгуемся в складе снаряжения, чтобы трикони были поновее, пуховка поцелее, а спальный мешок подлиннее...

В скальную лабораторию выходим на весь день, ибо ходу туда два часа в один конец, и на обед возвращаться в лагерь смысла нет никакого. Место знаменитое. Каждый маршрут пронумерован, многие имеют собственные имена. Густав-шпиц — по этой отвесной, с заглаженными стенами, остроконечной скале поднимался преподаватель школы инструкторов австрийский альпинист Густав Деберль. У Густава нет одной руки. А в альпинизме есть принцип: «ходи ногами». Это означает, что основную работу при скалолазании должны выполнять ноги — они ведь намного сильнее. И вот для демонстрации этого правила Густав виртуозно поднимался на заглаженную скалу — маршрут, на котором часто «зависают» вполне здоровые мужчины...

Разбиваемся на группы и расходимся по маршрутам. Навешиваем веревки, лазаем, совершенствуя технику прохождения заглаженных скальных участков. Применяем трение, заклинивание ладоней, кулака, стопы. Отрабатываем «дюльфер»: пропуск закрепленной вверху веревки под бедро и перекидывание свободного конца через плечо. Так можно спуститься по любому отвесу, даже в свободном, подвешенном состоянии. Меняем «камины» на «плиты», «углы» на «Густав-шпиц». Еще один выход — и цикл учебных занятий кончился. Выходим на тренировочные восхождения — на Башкару.

...На перевале свежий ветер, но на Джан-Туганском плато затишье. Как всегда при раннем выходе, немного жалко себя: все-таки отпуск! Но потом небо начинает алеть, зажигаются вершины гор, и солнышко выглядывает из-за хребта. Становится тепло, и мы веселеем.

Начинаем подъем по снегу, потом по скалам выходим на перемычку между Джан-Туганом и Башкарой. Видим наших ребят, поднимающихся по двум маршрутам на Джан-Туган: до странного маленькие фигурки человечков на теле горы. Когда воздух прозрачен и видимость хорошая, группу альпинистов можно рассмотреть невооруженным глазом на маршруте с расстояния двух-трех километров. Если нет ветра, то и слышимость на таком расстоянии хорошая. Спрашиваем ребят о самочувствии, состоянии маршрута: бестолковая и приятная перекличка. Выходим на маршрут, когда уже совсем тепло. И вдруг боковым зрением замечаю, что под вершиной Башкары от крутой стены отслаивается массив величиной с девятиэтажку, сначала медленно кренится, а потом беззвучно рушится в сторону северо-восточной стены Башкары. Через несколько секунд до нас доносится грохот обвала, а желтая пыль еще долго оседает на ледник у подножия вершины... Хорошо, что никого из нас не было под обвалом...

А маршрут интересный: яркая иллюстрация «образцовых» свойств многих кавказских маршрутов. Правда, невысокой категории трудности, но на нем нужно крепко поработать. Пусть непродолжительные, но сложные скальные участки с разнообразным рельефом сменяются снегом и льдом. В 2 часа дня выходим на вершину и расстаемся с траверсантами. Начинаем спуск и возвращаемся к своей палатке в потемках. Чай варим уже в кромешной темноте...

Утром спустились вниз, и здесь, среди зелени травы и цветов, с удовольствием вспоминаем и труд, и переживания, доставшиеся на нашу долю. Мы верим, что не было и не может быть с нами никаких случайностей, что мы будем ходить еще долгие годы и после скал, снега, ветра и холода будем возвращаться к траве и цветам.

В лагере тем временем идут традиционные разборы и дележка маршрутов. Сложность заключается в том, что в летние месяцы на популярных маршрутах выстраиваются очереди. Стоят группы, конечно, не под горой, а около домика контрольно-спасательного пункта, где начальники КСП тасуют колоду картотеки вершин и заявок различных групп.

...Перед выходом на маршрут нас проверяет уполномоченный федерации альпинизма по Кавказу . По его предложению, идем сначала по простому маршруту на Тютю-Баши (еще одна тренировка), а потом уже на Джайлык. Маршрут наш проходит через Монаха — так называют альпинисты крупный уступ-жандарм, напоминающий фигуру монаха в остроконечном капюшоне и с котомкой за спиной.

В 12 часов выезжаем на лагерном автобусе. Вместе с нами вышла группа Гали Прокопенко: их маршрут на Накра-Тау просматривается снизу доверху прямо от шерстяного базара у подножия Чегетского подъемника.

Выходим в верхнем Баксане и по лестнице рядом с подъемником вползаем в ущелье Адырсу. Рюкзаки настолько тяжелые, что компания наша нетранспортабельна — своим ходом двигаться вверх по ущелью не может. Садимся ждать попутную машину, а Игорь и Валерий Меньшиков налегке бегут в лагерь Уллу-Тау согласовывать выход нашей группы на восхождение.

Ущелье Адырсу... Покрытое хвойным лесом, увенчанное белой стеной Уллу-Тау, оно очень красивое. Здесь очень чисто, везде растет трава, даже у придорожных прозрачных источников.

Главная вершина Безенгийской стены Шхара (5184 м).

...Утром в полной темноте (опять проспали — уже 4 часа!) выходим. Нам предстоит трудоемкий подход к маршруту — ведь идем прямо из лагеря. Сам маршрут в основном скальный. На спуске уже на ровном леднике Олег Мыскин ухнул в трещину. Хорошо, что веревка, связывающая его с Игорем, была в натяг — глубоко не улетел...

Когда вернулись в свой лагерь — узнали, что на вершине Андырчи погибла связка-двойка. Авария случилась на льду при переходе на скалы: парень потянулся к близким надежным уступам, ноги соскользнули — и он сорвался. Крюка ледового для страховки забито не было, он сдернул девушку, и оба разбились...

Когда первый шок прошел, появилась тревога за судьбу нашего восхождения. Нас могли из «профилактических соображений» отозвать в Шхельду. Вечером связь ничего нового не принесла, и на утро сворачиваем лагерь и в 9 часов выходим на маршрут. Через 40 минут у слияния троп устанавливаем палатку наблюдателей, и через два часа пути по моренным валам обнаруживаем, что весь маршрут, да и сама вершина закрыты от наблюдателей скалистым отрогом...

К полудню следующего дня выбрались к Монаху. Место здесь удобное и обжитое для ночевки. Сразу над ним начинается стена — ключевой участок маршрута. Стена отвесная, заглаженная настолько, что свободным лазанием пройти ее невозможно. Начинаем обработку. В ход идут лесенки, набор крючьев, и к сумеркам сначала Игорь Мешков, затем Валерий Будянов проходят первые сорок метров. Они спускаются к палатке, оставив на стене закрепленные веревки.

Утром с Игорем Мешковым начинаем подъем по оставленным веревкам... Крутизну чувствуешь, когда нагружаешь веревку и начинаешь покачиваться, не касаясь скал. Полка с палаткой уходят вниз, а верхняя точка, достигнутая ребятами вчера вечером, постепенно приближается. Там висят лесенки и молоток. Крючья у меня с собой. Минуя навешенные карабины, к Игорю тянется шнурок. По нему группа обеспечивает первого всем необходимым — от карабинов до чая во фляжке. Подойти близко невозможно — на всем участие промежуточных полочек нет. Трудиться приходится, вытянув во всю длину руки и ноги — чем выше над головой забьешь крюк, тем дальше продвинешься, встав на лесенку.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |