Таблица 4 – Вспомогательные шкалы степени выраженности отдельных свойств в почвах Приобского плато и Барабинской низменности (фрагмент)

Свойства почв (признаки) | Выраженность свойства | Баллы | Параметры оценки | Почвы |

Степень выщелоченности профиля | Карбонатные | 1 | Вскипание на глубине <30 см | Члк, Лч к, сч, Лгк, сч |

Высококарбонатные (слабо выщелоченные) | 2 | 30-50 см | Чо, Чосд, Лчск, Лгск | |

Среднекарбонатные (средневыщелоченные) | 3 | 50-80 см | Чл (сд, сн, ск), Лч(сд, сн, ск) Лг (сд, сн, ск), Сдл, Сдб, Блп | |

Глубоко карбонатные (сильно выщелоченные) | 4 | 80-120 см | Чв, Л1-2-3сд | |

Увлажнение | Автоморфные | 1 | Глубина залегания грунтовых вод > 6 м | Чв, Чо |

Полугидроморфные | 2 | 4-6 м | Л1-2-3сд, Чл(к, в, сд, сн, ск) | |

Гидроморфно-полугидроморфные | 3 | 3-4 м | Лч (к, в, сд, сн, ск, сч) | |

Гидроморфные | 4 | 1-3 м | Лг (к, в, сд, сн), Сдл | |

Сильно увлажненные | 5 | <1 м | Блп, Блп сч, Бнт0 |

На основании данной группировки была разработана матрица выбранных признаков (свойств) для всего перечня почв, встречающихся в исследуемых объектах – более 120 наименований (табл.5). Полученная матрица позволяет унифицировать расчеты контрастности любой почвенной комбинации, содержащей компоненты из данного перечня, использовать ее в электронных таблицах, в частности Excel, что значительно облегчает эту весьма трудоемкую задачу.

Значения коэффициента контрастности, полученные для ЭПС в ОПХ «Кремлевское» Коченевского района Новосибирской области, закономерно в соответствии с градиентом увлажнения нарастают от 1 в элювиальных позициях до 16,25 в трансэлювиально-аккумулятивных и снова снижаются до 2,5-5,0 в аккумулятивных. Выраженность увлажнения комплекса (условно ВУ), рассчитанная как средневзвешенная величина из балла увлажненности на долю участия почвы в комплексе, варьирует от 1,1 у автоморфных комплексов до 4,5 – гидроморфных.

Таблица 5 – Матрица признаков почв для расчета коэффициента контрастности (фрагмент)

Наименование почвы | Индекс почвы | Карбонатность | Увлажненность | Осолодение | Засоленность | Солонцеватость | Мощность гуму-сового горизонта | Содержание гумуса | Эродированность |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Светло-серая лесная осолоделая среднемощная | Л1 сд 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |

Темно-серая лесная осолоделая среднемощная | Л3сд 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |

Чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусный | Чв23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |

Результаты дисперсионного анализа показали, что почвенные комплексы достоверно разделяются на 4 группы: с ВУ 1-2, 2-2,2; 2,2- 2,5; 4,1-4,5 (табл.6).

Таблица 6 - Группировка почвенных комплексов по выраженности увлажнения местоположения и коэффициентам контрастности (на примере ОПХ «Кремлевское»)

Позиция катены | Выраженность увлажнения ВУ | Компоненты комплексов | Коэффициент контрастности КК |

Э-элювиальная | 1,0-2,0 | Чв и Чо с серыми лесными осолоделыми почвами до 10% | 1,0-2,5 |

ТЭ - трансэлювиальная | 2,0-2,2 | Лугово-черноземные осолоделые и выщелоченные с серыми лесными осолоделыми до 10% и солодями луговыми до 10% | 2,5-7,5 |

ЭА - элювиально-аккумулятивная средних частей склонов | 2,2-2,5 | Лугово-черноземные осолоделые, карбонатные, солонцеватые с серыми лесными до 25% и солодями луговыми до 25% | 10,0-16,3 |

ТЭА - трансэлювиально-аккумулятив-ная нижних частей склонов | 2,5-4,1 | Нет комплексов | - |

ТА – трансаккумулятивная | 4,1-4,5 | Луговые карбонатные, солонцеватые, солончаковые с солодями луговыми и болотными до 25% и лугово-болотными почвами до 10% | 2,5-5,0 |

Ак - аккумулятивная | >4.5 | Нет комплексов | - |

Как следует из таблицы 6, контрастность ЭПС в значительной степени коррелирует с геохимическим статусом местоположения, то есть наибольшее разнообразие почвенных комплексов и их высокая контрастность связаны с местоположениями, в которых одновременно действуют противоположно направленные почвенные процессы элювиирования и аккумуляции вещества, то есть в трансэлювиально-аккумулятивных элементарных ландшафтах.

Почвенные комбинации трансаккумулятивных позиций малоконтрастны, так как все компоненты почвенного покрова относятся к гидроморфным почвам, но выраженность увлажнения здесь максимальная. В отличие от элювиальных элементарных ландшафтов, в которых КК также невысок, почвы здесь холодные, постоянно переувлажнены. Использование их в пашне нецелесообразно.

На основании проведенного анализа коэффициентов контрастности почвенного покрова элементарных ландшафтов и соответствующих им условий произрастания сельскохозяйственных культур разработана шкала контрастности почвенных комбинаций, которая может применяться для топологической диагностики земель и определения границ земельных массивов, однотипных с точки зрения использования в сельскохозяйственном производстве (табл. 7).

Таблица 7 - Шкала контрастности почв в почвенных комплексах Приобского (Коченевского) плато

Диапазон коэффициентов контрастности | Градации шкалы контрастности |

1,0-2,5 | малоконтрастные |

2,5-8,0 | среднеконтрастные |

8,0-12,5 | сильно контрастные |

12,5-17,0 | очень сильно контрастные |

Для оценки сложности и неоднородности почвенного покрова хозяйства в целом, был рассмотрен второй и третий иерархические уровни почвенных комбинаций: простые и сложные сочетания. Наибольшая степень неоднородности характерна для сочетаний, включающих автоморфные и гидроморфные почвы (контрастность 9,97, неоднородность 1,43). Высокими показателями контрастности и неоднородности (6,42 и 1,60 соответственно) характеризуются также гидроморфные сочетания, включающие в себя солонцеватые и солончаковатые почвы.

Агроэкологическая типизация земель

ЭПА и ЭПС, рассмотренные с точки зрения их сельскохозяйственного использования, идентифицируют элементарные ареалы агроландшафта (ЭАА) или виды земель – низший таксономический уровень в схеме ландшафтно-экологической классификации земель (Кирюшин, 1993,1996, 2005). В соответствии с данной концепцией задача агроэкологической типизации земель решалась в двух аспектах. Первый - группировка видов земель (ЭАА) основана на сопряженном анализе трех групп факторов: 1) экологических условий данных ЭАА, 2) факторов, лимитирующих сельскохозяйственное производство, и 3) соответствующих им приемов земледелия (табл.8).

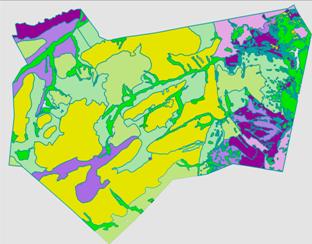

Второй аспект – топологический: границы территориальных выделов типов земель совпадают с границами элементарных ландшафтов, которые в свою очередь диагностируются по внешним признакам элементов рельефа и границам ЭПА, ЭПС, а также комплексов второго порядка, если они состоят из дырчатого или сильно расчлененного ЭПС с вкраплениями контрастных ЭПА. Для таких комбинаций лимитирующий фактор определяется по компонентам с худшими агроэкологическими условиями. Выходным продуктом этого этапа работы является карта агроэкологических типов земель (рис.7).

Аналогичная процедура группировки земель и их картографирования осуществлена и для хозяйств - объектов исследования в Барабинской низменности. В диссертационной работе дана сравнительная характеристика морфометрических показателей типов земель. Показана высокая корреляция между коэффициентом контрастности автоморфных и автоморфно-полугидроморфных типов земель и урожайностью зерновых культур.

Таким образом, методика типизации земель в конкретном хозяйстве включает в себя следующие основные этапы:

а) общая характеристика агроландшафтного района, выявление факторов дифференциации земель;

б) выявление особенностей геоморфологического строения и типов элементарных ландшафтов;

в) выделение ареалов СПП с единым генетико-геохимическим содержанием, создание карты почвенных комбинаций (ЭАА или видов земель);

г) выявление факторов, лимитирующих выращивание ведущих сельскохозяйственных культур, степень их воздействия и приемы преодоления или адаптации;

д) по сходству способов использования земель и приемов агротехники ЭАА объединяются в агроэкологические типы земель, создается карта типов земель и легенда к ней.

е) определяется потенциальная продуктивность типов земель относительно ведущих сельскохозяйственных культур при разных уровнях интенсификации производства.

Таблица 8- Агроэкологические типы земель ОПХ «Кремлевское» Коченевского района Новосибирской области (фрагмент)

Позиция катены | Типы земель | Элемент рельефа | Литология почв и почвообразующих пород | Доминирующие ЭПА и ЭПС, | Лимитирующие факторы | Рекомендуемое использование, типы севооборотов

| Система основной обработки почвы | Пути интенсификации |

Элюви-альная | Автоморф-ные и автоморфно-полугидро-морфные | Вершины увалов и повышенные плоские пространства | Тяжелосуглинистые на тяжелых лессовидных суглинках | Вариации Чв и ЧвЛ2сд(10), Чосд и ЧоЛ2сд(10) | Быстрое обесструктурива-ние пахотного слоя, ранневесенний дефицит фосфатов | Пашня, зернопаро-вые севообо-роты, продовольст-венная пше-ница, рожь и др. | Чередова-ние разных видов обработки | Отказ от энергоем-ких видов обработки, гербициды, удобрения |

Транс-элюви-альная | Полугидро-морфные слабоэрозионные с линейной эрозией | Ложбины, водотоки | Тяжелосуглинистые на тяжелых лессовидных суглинках | !Л2сд | Эрозионные процессы, закустаренность | Водоохран-ная зона | ||

Полугидро-морфные слабоэрозионные с плоскостной эрозией | Склоны южной экспозиции в пашне | Тяжелосуглинистые на тяжелых лессовидных суглинках | !Члсд | Эрозионные процессы | Пашня, кормовые севообороты | Глубокие безотваль-ные обработки | Противо-эрозионные мероприя-тия | |

Слабопереувлажненные (полугидроморфные) | Верхние части скло-нов, плоские слабонаклонные поверх-ности с мик-рорельефом | Тяжелосуглинистые на тяжелых лессовидных суглинках | Комплексы Члв, Члсд с Л2сд до 10% и Сдл 10% | неоднородность по мощности гумусового горизонта, срокам поспевания почв | Пашня, зернопаро-вые севообо-роты, продо-вольственное зерно, зернофураж | Глубокая безотваль-ная обработка | Землевание химизация |

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |