Как видно из таблицы 1, почвенный покров повышенных элементов рельефа в Барабинской низменности на высокой геоморфологической ступени характеризуется отсутствием зональных, а также эродированных почв. Это связано с аккумулятивным характером всей геохимической системы Барабинской низменности, ее пониженными высотами над уровнем моря. Поэтому даже водораздельные элементы местного рельефа нельзя отнести к элювиальным ландшафтам, так как они испытывают на себе периодическое влияние близко залегающих грунтовых вод, создающих восходящий поток влаги с определенной степенью минерализации.

Тот и другой уровень организации природных систем характеризуется вполне определенным соотношением элементарных ландшафтов, обусловливающим дифференциацию почвенного покрова по генетическим и морфометрическим признакам: набору почвенных разновидностей, типам горизонтальной и внутрипрофильной миграции вещества, определяющей окислительно-восстановительный и щелочно-кислотный режимы почв, размерам и конфигурации ЭПА и ЭПС, контрастности почвенных комбинаций (ПК) (рис.4).

|

|

| Рис. 4. Соотношение площади типов элементарных ландшафтов в Приобье и Барабинской низменности

|

На территории Приобского плато 67,7% площади приходится на элювиальные, трансэлювиальные и элювиально-аккумулятивные элементарные ландшафты с зональными почвами и их комплексами, а также лугово-черноземными выщелоченными, карбонатными и осолоделыми, которые используются в пашне. В Барабинской низменности на территории высокой геоморфологической ступени (АО Кабинетное) элювиальных ландшафтов практически нет, на низкой (АО Петраковское) - их площадь составляет всего 4,19%. Вместе с элювиально-аккумулятивными ландшафтами они занимают 2,65% площади в АО «Кабинетное» и 13,41% в АО «Петраковское». Почвы данных местоположений составляют основную часть пахотного фонда хозяйств.

Иногда в пашню вовлечены черноземно-луговые, зачастую солонцеватые и солончаковатые почвы трансэлювиально-аккумулятивных позиций, однако их продуктивность по отношению к зерновым культурам и технологические качества весьма низкие. Основная часть площади в этих хозяйствах приходится на переувлажненные солонцовые и солончаковые почвы трансаккумулятивных и аккумулятивных местоположений (88,03% в АО «Кабинетное» и 80,2% в АО «Петраковское»). Такая структура местного ландшафта в значительной степени ограничивает набор культур, определяет доминирование кормового направления в растениеводстве

и требует глубокой адаптации агротехники.

Далее в главах дается подробное описание генетических свойств основных типов и родов почв с учетом их привязки к элементарным ландшафтам. Отмечается значительное различие свойств почв по многим параметрам, важным не только с точки зрения генезиса, но и в агрономическом смысле.

Неоднородность почвенного покрова определяется частотой смены почвенных ареалов в пространстве. Углубленный статистический анализ показал, что наибольшие значения коэффициента вариации приурочены к повышенным, но плоским слабодренированным пространствам с выраженным микрорельефом. На примере геоморфологического профиля в ОПХ «Кремлевское» показано, что наиболее высокие коэффициенты вариации характерны для показателей глубины залегания карбонатного слоя (до 70%), мощности гумусового горизонта А и переходного АВ – 35 и 60% соответственно. В меньшей степени варьирование проявляется на транзитных склонах с чередованием комплексов лугово-черноземных осолоделых почв с серыми лесными осолоделыми и черноземов обыкновенных осолоделых (до 30 и 20% соответственно). Новый всплеск варьирования (до 50 и 40%) характерен для трансэлювиально-аккумулятивных позиций, он связан с появлением большого количества мелких контуров солодей луговых в массивах лугово-черноземных почв.

Морфометрическая характеристика почвенного покрова Приобского плато и Барабинской низменности

Распределение площади хозяйств между ЭПА и ЭПС показано в табл.2

Как видно из таблицы 2, наибольшей комплексностью почвенного покрова характеризуется Приобское плато. Причем преобладание ЭПС над ЭПА характерно именно для повышенных, но плоских с выраженным микрорельефом элементарных ландшафтов. В Барабинской низменности относительная площадь, занятая комплексами, значительно ниже. Это связано с тем, что около половины площади хозяйства приходится на заболоченные пространства, в которых абсолютное преобладание имеют мегамассивные элементарные ареалы лугово-болотных перегнойных, болотных низинных торфянисто-глеевых иногда солончаковатых, почв. Комплексность почвенного покрова характерна здесь для трансаккумулятивных позиций.

В ОПХ «Кремлевское» более половины площади хозяйства занято почвенными комбинациями, относящимися к сложным сочетаниям. Они образованы крупными контурами ЭПА и ЭПС, находящимися в геохимическом соподчинении в зависимости от положения на элементах мезорельефа: ареалы автоморфных почв занимают верхние плакорные части увалов, в подчинении у автоморфных почв на очень пологих склонах или плоских поверхностях находятся полугидроморфные комплексы.

Таблица 2 – Распределение площади ЭПА и ЭПС по элементарным ландшафтам, % от общей площади хозяйства

Тип элементарного ландшафта | Приобье | Бараба высокая | Бараба низкая | |||

ЭПА | ЭПС | ЭПА | ЭПС | ЭПА | ЭПС | |

Элювиальный с автоморфными почвами Чв, Чо и их комплексами | 8,22 | 8,75 | - | - | 4,18 | - |

Транэлювиальный верхних частей склонов с Л 1,2сд, Чл в, сд, в т. ч.смытыми | 6,13 | 17,80 | - | - | - | - |

Элювиально-аккумулятивный местоположений среднего уровня или водоразделов пониженных равнин Чл к, сн, ск и их комплексы | 12,3 | 14,51 | 1,02 | 1,62 | 7,58 | 0,90 |

Трансэлювиально-аккумулятивный нижних частей склонов с Лч в, к,сд, сн, ск, сч и их комплексами | 9,54 | - | 5,6 | 3,63 | 5,73 | 1,41 |

Трансаккумулятивный пониженных участков равнин, поймы малых рек, плоские участки по периферии болот с Лг сд, к,сн, ск, сч, Сдл | 16,09 | 2,47 | 28,0 | 20,93 | 19,1 | 10,5 |

Аккумулятивный заболоченных впадин | 4,23 | - | 39,1 | 0,0 | 50,6 | 0,0 |

Всего ЭПА и ЭПС | 56,46 | 43,54 | 73,8 | 26,2 | 87,2 | 12,8 |

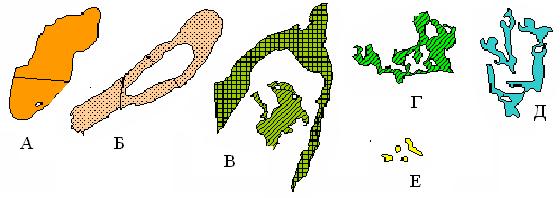

Взаимное расположение почв оказывает влияние не только на почвенные режимы и свойства, но и на геометрические особенности почвенных контуров. В частности форма элементарных почвенных ареалов отражает микрорельеф местоположений (рис.5).

Рис.5. Форма элементарных почвенных ареалов в ОПХ «Кремлевское» Коченевского района (Приобье)

А – чернозем выщелоченный, Б –лугово-черноземная почва, В – черноземно-луговая, Г –луговая солонцеватая, Д – лугово-болотная перегнойная, Е – солоди луговые.

Форма ареалов автоморфных почв в основном изоморфная, иногда вытянутая, отражающая форму вершин увалов, на которых они сформировались (рис.5А). Контуры полугидроморфных лугово-черноземных почв в основном изоморфные, часто кольцевые, опоясывающие вершины увалов (5Б). Форма ареалов черноземно-луговых почв определена их местоположением: в подножии склонов увалов ареалы имеют ленточную полузамкнутую форму (5В). В аллювиальной равнине с выраженным микрорельефом, образовавшейся на месте высохшего древнего озера, формируются ареалы луговых почв лопастной асимметриодной формы, часто дырчатые (5Г). Лугово-болотные и луговые почвы, приуроченные к ложбинам, имеют разветвленную древовидную форму (5Д). Солоди луговые, как правило, локализованные в замкнутых понижениях, образуют мелкие ареалы правильной округлой формы (5Е).

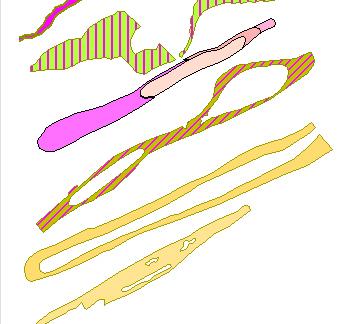

В Барабинской низменности основные закономерности изменения формы ЭПА и ЭПС те же. Стоит лишь отметить своеобразные очертания ЭПА и ЭПС на гривах низкой геоморфологической ступени в АО «Петраковское» (рис.6).

Преобладает ленточная форма ареалов. Для проектирования однородных агротехнологий важны размеры таких контуров: они составляют 150-250 метров в ширину и 4-7 км в длину. Такая конфигурация обусловливает постоянную обработку полей в одном направлении или объединение соседних ареалов в границах производственного участка при условии близких агротехнологических свойств.

Рис. 6. Форма ЭПА элювиальных и элювиально-аккумулятивных позиций в АО «Петраковское» (Бараба низкая)

Рис. 6. Форма ЭПА элювиальных и элювиально-аккумулятивных позиций в АО «Петраковское» (Бараба низкая)

Площадь ЭПА и ЭПС закономерно изменяется (табл.3). В Приобье наибольшие значения характерны для элювиальных и трансэлювиальных позиций катены, снижаются к трансаккумулятивным. Размеры заболоченных ЭПА малы.

Ареалы ЭПС заметно крупнее по сравнению с аналогичными ЭПА, а расчлененность их выше. В элювиальных и трансэлювиально-аккумулятивных позициях максимальная площадь ЭПС достигает 486,9-624,6 га.

В Барабе высокой размеры ЭПА и ЭПС на водоразделах варьируют в пределах 11,5 - 29,3 га, в трансаккумулятивных местоположениях средняя площадь ЭПА и ЭПС варьирует от сотых долей гектара до 58-70 га.

Таблица 3 – Количественная характеристика элементарных почвенных ареалов и элементарных почвенных структур

Позиция катены | Доминирующие почвы | Средняя площадь ЭПА/ ЭПС, га | Коэффициент расчлененности ЭПА/ЭПС | ||||

Приобье | Бараба высокая | Бараба низкая | Приобье | Бараба высокая | Бараба низкая | ||

Эль | Чв, Чо | 87,5/253,5 | - | 45,3/ - | 1,57/3,10 | - | 2,0/ - |

ТЭ | Л1,2,3сд, Члсд Члв, Члк | 31,0/166,6 | - | 58,5/82,2 | 2,10/2,86 | - | 3,0/3,33 |

ЭА | Члсн, сд Снчл4 | 69,0/111,6 | 13,1/20,9 | - | 2,13/2,48 | 1,55/1,95 | - |

ТЭА | Лчсд, в, к, Снчл3,2 | 64,5/120,0 | 16,9/21,5 | 16,1/128,4 | 2,87/3,18 | 1,83/2,49 | 2,13/4,4 |

ТА | Лгсд, сн, ск, сч Сдл, Сдб, Снчл1 | 5,3/41,9 | 5,2/23,9 | 36,3/121,0 | 1,6/3,7 | 1,8/2,46 | 3,12/3,4 |

АК | Блп, Бтн | 6,2 | 54,9 | 74,3 | 1,7 | - | 2,12 |

Наибольшими размерами элементарных ареалов характеризуются болотные низинные почвы. Это, как правило, ЭПА, площадь единичных контуров достигает 1154 га. По сути, они являются фоновыми почвами, в которые вкраплены островки повышений с полугидроморфными почвами. В низкой Барабе максимальная площадь ЭПА в элювиальных позициях достигает 84-125 га, ЭПС практически отсутствуют. В транзитных ландшафтах площадь ЭПА и ЭПС варьирует очень широко: от 0,3 до 148 га, в трансаккумулятивных ландшафтах площадь единичных ареалов составляет 339-654 га.

По средним значениям степени расчлененности ареалы почв относятся к нерасчлененным (КР<2) и слаборасчлененным 2<КР<4. Однако единичные ареалы, особенно крупных размеров, расположенные в трансаккумулятивных позициях, характеризуются очень сильной расчлененностью: КР составляет 7-10. Такие ареалы характерны для трансаккумулятивных ландшафтов Барабинской низменности.

Изучение контрастности почвенного покрова

одной из наиболее важных характеристик почвенного покрова как с общеэкологической точки зрения, так и в связи с использованием комплексных земель в сельскохозяйственной обработке, является контрастность. Контрастность почвенного покрова – трудноустранимый недостаток, который обусловливает различия в выборе приемов основной обработки почвы и в связи с этим весь последующий комплекс мероприятий по уходу за посевами культур. Зачастую участки с контрастными почвами оказываются бесперспективными в плане применения интенсивных форм производства из-за разновременности подготовки к посевным работам, созревания сельскохозяйственных культур, пестроты урожайности в пределах одного рабочего участка.

Количественное определение контрастности почвенной комбинации сталкивается с определенными трудностями. В соответствии с методическими подходами, разработанными (1965, 1972) и развитыми (1967), контрастность почвенного покрова определяется степенью различия внутренних свойств, присущих почвам и отражающих процессы почвообразования. Количественное определение степени различия свойств при континуальном характере их изменения требует определенного градуирования степени проявления каждого свойства для всего перечня почв рассматриваемой территории. Для разработки шкалы контрастности нами выбраны следующие основные процессы: дерновый, выражающийся в мощности гумусового горизонта и степени его гумусированности, выщелачивание, проявление гидроморфизма, осолодение, засоление, осолонцевание, эрозия. Для градуирования видов почв по глубине залегания карбонатов (степени выщелоченности), солевого горизонта, осолоделого горизонта, по содержанию гумуса в гумусовом горизонте, использовалась Классификация почв России (2004, с. 269-270). По признаку «увлажнение» почвы разделялись на ступени с учетом Диагностики и классификации почв Западной Сибири (1985) и Диагностики и классификации почв Омской области (1990), но с введением дополнительной градации полугидроморфных почв, названной нами гидроморфно-полугидроморфной. В нее вошли черноземно-луговые почвы, в которых признаки увлажнения выражены сильнее, чем у лугово-черноземных, и зачастую в описаниях почв регионов они рассматриваются вместе с луговыми. Однако в отличие от луговых почв они часто вовлечены в пашню и активно используются. Введена также градация сильно увлажненных почв, которые практически весь вегетационный период обводнены с поверхности или в верхней части профиля, за исключением засушливых месяцев в отдельные годы. Эти почвы имеют временное использование под культурные пастбища. По степени эродированности разделение на ступени осуществлялось на основе Классификатора почв Новосибирской области (ВИСХАГИ). Группировка почв по степени выраженности отдельных свойств представлена в таблице 4.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |