Информационная модель позволяет символически выразить технологию подготовки управленческих решений, а также информационные взаимосвязи между сотрудниками конкретного подразделения, подразделениями предприятия и внешней средой.

Основное назначение информационной модели заключается в том, что она характеризует существующие потоки документированной информации, отражающие процессы управленческой деятельности.

Информационные модели характеризуют также последовательность управленческих работ в системе управления.

Контрольные вопросы

1. Дайте классификацию методов исследования систем управления.

2. Раскройте состав экспертных методов исследования.

3. Приведите состав методов формализованного представления систем. В чем их особенности?

4. В чем особенности исследования информационных потоков?

Глава 5. Методы исследования и проектирования целей и функций исследования.

5.1. Исследование целей управления

Цели - это конкретизация миссии организации в форме, доступной при управлении процессам их реализации. Для них характерны следующие черты и свойства:

• четкая ориентация на определенный интервал времени;

• конкретность и измеримость;

• непротиворечивость и согласованность с другими целями и ресурсами;

• адресность и контролируем ость.

Предназначение организации образует фундамент для установления целей организации в целом, ее подразделений и функциональных систем (маркетинг, нововведения, производство, персонал, финансы, менеджмент), каждая из которых ставит и реализует свои цели, логически вытекающие из общей цели предприятия.

Определение целей функционирования является одним из наиболее важных этапов проектирования системы управления. От того, насколько правильно выбрана цель функционирования, насколько четко она сформулирована, зависит весь успех организационно-административной деятельности. Неправильное или нечеткое формулирование цели функционирования приведет к тому, что система управления, даже если она должным образом устроена, работает не с полной отдачей, не эффективно, так как усилия аппарата управления расходуются не целенаправленно. В реальных организациях, как правило, приходится иметь дело с целой совокупностью целей. Задача руководителя организации любого уровня - суметь учесть все многообразие факторов, влияющих на функционирование организации, правильно оценить ситуацию и выработать оптимальные решения.

Как правило, организации ставят и реализуют не одну, а несколько целей, которые важны для их функционирования и развития. Наряду со стратегическими целями и задачами приходится решать огромное количество текущих и оперативных. Кроме экономических — стоят социальные, организационные, научные и технические задачи. Наряду с регулярно повторяющимися, традиционными проблемами менеджеры должны принимать решения по непредвиденным ситуациям и т. д. Классификация целей позволяет конкретизировать задачу целеполагания и использовать соответствующие механизмы и методы, наработанные для разных групп целей. Один из возможных вариантов классификации целей представлен в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Классификация целей

Критерии классификации | Группы целей: | |

Период установления | Стратегические Тактические | Оперативные |

Содержание | Экономические Организационные Научные | Социальные Технические Политические |

Функциональная структура | Маркетинговые Инновационные Кадровые | Производственные Финансовые Административные |

Среда | Внутренние | Внешние |

Приоритетность | Особо приоритетные Приоритетные | Прочие |

Измеримость | Количественные | Качественные |

Повторяемость | Постоянные (повторяющиеся) | Разовые |

Иерархия | Организации | Подразделений |

Г~~ Стадии жизненного цикла | Проектирование и создание объекта. Рост объекта | Зрелость объекта Завершение жизненного цикла объекта |

На каждом уровне организации возникают частные цели, причем только их совокупность необходимо рассматривать как некоторую цель определенного уровня управления. Отсюда возникает необходимость структуризации целей и построения дерева целей.

Следовательно, в теории организации понятие цели является одним из основных. Без определения этого понятия, без выявления соотношений цели, средств достижения целей, оценки эффективности путей достижения целей нельзя решать проблему проектирования организации. Это означает, что без четкого формулирования целей функционирования нельзя комплексно решить ни одной проблемы, связанной с построением организации, с планированием их деятельности, оценкой эффективности.

Таким образом, проектирование целей организации является обязательным и важным этапом процесса проектирования общей системы управления.

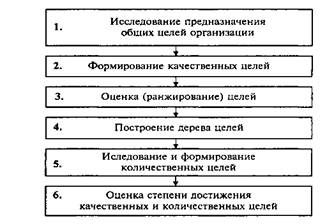

Проектирование целей организации производится в несколько этапов (см. рис. 5.1.).

Рис. 5.1. Исследование и проектирование целей организации

Рассмотрим эти этапы.

Этап 1. Исследуется предназначение организации, общая цель системы, определяемая ее назначением. При анализе важно не смешивать понятия целевого назначения системы и критерия эффективности. В отличие от цели организации, определения направления и смысла функционирования системы, основной ее задачи, критерий эффективности является показателем, определяющим степень достижения этой цели.

Этап 2. Формируются качественные цели организации, осуществляемые в две стадии. Вначале формируются качественные цели функционирования организации, вытекающие из Положения данной организации, регламентирующего ее деятельность, а затем выбираются качественные характеристики цели. Формулировка цели должна быть предельно четкой и указываться в повелительном наклонении.

Например:

Цель L Максимально содействовать учебному процессу.

Цель 2. Обучить студентов методам анализа систем управления.

Цель 3. Обучить студентов методам формализованного представления результатов обследования систем управления

Этап 3. Производится ранжирование целей функционирования организации, осуществляемое для обоснования выбора целей функционирования, положенных в основу дальнейшего проектирования организации. Поскольку все реальные организации - многоуровневые, ранжирование целей должно осуществляться на всех выбранных Уровнях управления. Ранжированные цели не возникают сами по себе. Они вытекают из глобальных целей функционирования, которые, в свою очередь, регламентируются решениями вышестоящих организаций, постановлениями, положением об организации.

Проблема ранжирования целей функционирования имеет принципиальное значение для решения проблем проектирования организационных систем по многим причинам: во-первых, по своей природе все реальные организации - многоцелевые; во-вторых, период действия целей функционирования различен, а следовательно, спроектировать организацию необходимо только исходя из целей, период действия которых сопоставим с периодом проектирования организации (в противном случае процесс проектирования становится непрерывным); в-третьих, проектирование организаций под все цели функционирования слишком трудоемко, а следовательно, число целей должно быть по возможности ограниченным.

Проблема ранжирования целей функционирования в силу важности ее для организационного проектирования должна быть решена достаточно корректно и требует применения наиболее объективных методов, например метода экспертных оценок.

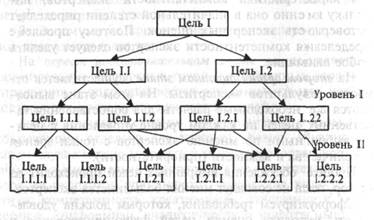

На четвертом этапе осуществляется построение дерева целей. Количество и разнообразие целей задач менеджмента настолько велики, что без комплексного, системного подхода к определению их состава не может обойтись ни одна организация, независимо от ее размеров, специализации, вида, формы собственности. В качестве удобного и апробированного на практике инструмента исследования целей можно использовать построение целевой модели в виде древовидного графа - дерева целей (рис.5.2).

Рис. 5,2. Фрагмент дерева целей

Построение дерева целей осуществляется для формализованного отображения процесса распределения целей по уровням управления. Посредством дерева щелей описывается их состав, взаимосвязь, упорядоченная иерархия, для чего осуществляется последовательная декомпозиция равной цели на подцели по следующим правилам:

• общая цель, находящаяся в вершине графа, должна содержать описание конечного результата;

• при развертывании общей цели в иерархическую структуру целей исходят из условия: реализация

подцелей каждого последующего уровня является необходимым и достаточным условием достижения цели предыдущего уровня;

• при формулировке целей разных уровней необходимо описывать желаемые результаты, но не способы их получения;

• подцели каждого уровня должны быть независимы друг от друга и не выводимые друг из друга;

• фундамент дерева целей должны составлять задачи, представляющие собой формулировку работ, которые могут быть выполнены определенным способом и в заранее установленные сроки

.

Исследование и формирование количественных целей выполняется на пятом этапе и является наиболее важным для управления организацией, так как количественные цели определяют выбор методов управления организацией, применение компьютерной техники в управлении. Количественные характеристики целей фиксируются в стратегических и годовых планах организации. Количественные цели ориентируют организацию на достижение определенных показателей и конкретизируют выбранные качественные цели.

Оценка степени достижения целей производится на шестом этапе. Выбирается «эталон» управления, которое необходимо расценивать как практическое и при котором необходимо срочно принимать управленческие решения, чтобы приблизить организацию к достижению выбранных целей. Количество таких решений зависит от типа и класса сложности организации.

В качестве примера ниже рассматривается процесс целеполагания по функциональным подсистемам, чаще всего выделяемым в организациях (маркетингу, нововведениям, производству, персоналу, финансам и общему менеджменту), и в табл. 5.2. приводятся примерные формулировки целей по этим подсистемам. В реальных условиях эти цели должны быть конкретизированы и количественно измерены с помощью соответствующих показателей.

Приведем пример. Подсистема «Маркетинг» направляет свою деятельность на формирование спроса. Постановка целей маркетинга связана с детальным изучением спроса и предложения на продукцию, выпускаемую на данный момент и на новую продукцию. Кроме того, должна быть тщательно изучена ситуация как на уже освоенных предприятием рынках, так и на новых. Поэтому работу должны проводить специалисты по исследованию рынка, по прогнозированию и планированию, владеющие соответствующей информацией и методами разработки целевых моделей. Состав и количество этих специалистов зависят от возможностей предприятия самостоятельно проводить эту сложную и требующую большого профессионализма работу. Если такие возможности ограничены, надо использовать те элементы рыночной инфрастуктуры, которые уже начали формироваться в нашей стране: внешних консультантов по управлению, специалистов по нововведениям, информационной технологии, вычислительным методам и т. п.

Подсистема «Производство» охватывает такие виды деятельности организации, как получение, хранение и распределение средств производства, превращение ресурсов в конечный продукт, его хранение и распределение, а также послепродажное обслуживание.

При установлении целей по этой подсистеме необходимо учитывать разнообразие видов выполняемых здесь работ. Так, предпроизводственная подготовка связана с приемкой товаров, сырья, материалов, с хранением на складах, управлением запасами. Само производство требует машинной обработки, сборки, контроля качества, упаковки, технического обслуживания оборудования; работа с конечной продукцией (послепроизводственная логистика) связана с размещением готовых товаров на складе, с обработкой заказов и доставкой товара. Наконец, послепродажное обслуживание требует проведения установочных работ, ремонта, поставки запасных частей.

Цели этой сложнейшей подсистемы организации устанавливаются в виде системы показателей, отражающих

объем, ассортимент продукции, качество, производи

тельность, затраты и т. д. .

Подсистема, связанная с исследованиями и разработками, реализует цели нововведений на предприятии. Ее направленность - это поиск новых видов продукции и услуг для замены устаревших, определение целей проведения научных исследований и разработок, введения новшеств и модернизации всех сфер деятельности предприятия.

Подсистема «Персонал направлена на работу с трудовым коллективом и формулирует свои цели по найму, расстановке, обучению, продвижению и оплате труда работников предприятия. Важнейшей целью этой подсистемы является высокая заинтересованность сотрудников в решении общих задач предприятия и создание для этого благоприятного климата.

Подсистема «Финансы» нацеливает свою деятельность на организацию финансирования, кредитования, налоговых обязательств, составление бюджетов (по предприятию в целом, его подразделениям и программам).

Подсистема «Менеджмент» имеет в качестве своей ключевой задачи эффективное достижение целей организации, исключающее нерациональные затраты времени, ресурсов и талантов. В соответствии с нею подсистема устанавливает цепи по активизации работников всех подразделений организации по контролю за движением и использование всех его ресурсов и т. п. Для этого производится глубокий анализ проблем во всех сферах и областях деятельности организации и выделяются те, которые требуют наибольшего внимания и усилий, так как являются главными факторами достижения желаемых результатов. Эти проблемы специфичны для каждой организации.

5.2. Исследование и проектирование функций управления

Исследование и проектирование функций управления является наиболее трудоемкой задачей, особенно в условиях переходного периода, так как любое их изменение приводит к изменению структуры управления.

Нечеткое распределение функций неизбежно деформирует структуру и снижает качество и эффективность управлении, именно поэтому функциональное содержание управления имеет первостепенное значение. Кроме того, с развитием новых форм экономического сотрудничества и расширением взаимосвязей управление дифференцируется, а функции управления развиваются, в частности, появляются функции технического, коммерческого управления и другие.

Следовательно, повышение эффективности управленческой деятельности в значительной степени зависит от правильною понимания функций управления. Исследовать функции управления в конкретном подразделении — значит определить, кто и что делает, как связаны между собой сотрудники в. процессе управления, как связаны управленческие решения, почему именно эти, а не другие решения готовятся в этом конкретном подразделении. Знать эго необходимо для того, чтобы обеспечить эффективное управление функциональных обязанностей аппарата управления в целом.

Сущность работы по управлению организацией (предприятием или компанией) заключается в том, чтобы исследовать каждую отдельно взятую функцию в каждом отдельно взятом подразделении. Взаимосвязь этих функций определяет функциональное содержание управления. О человеке, работающем в аппарате управления, мы знаем немного. Отсюда — необходимость комплексного изучения управленческой деятельности, его функционального содержания,

Именно эта важная задача - исследование каждой отдельной функции и их взаимосвязей — позволяет вскрыть существо работы по управлению в отдельных подразделениях и организации в целом.

Выделение функций управления вызвано еще и многообразием управленческой деятельности, т. е. процессами Принятия решений Поскольку каждая отдельная функция Характеризует специфическую управленческую деятельность, то совокупность таких функций позволяет формировать конкретную систему управления: представить процесс управления вне функций управления невозможно Именно поэтому к их определению предъявляются повышенные требования и определить однозначно, что понимается под функцией управления, весьма сложно.

Дадим определение. Функция управления — это однородный вид деятельности, объективно необходимой для реализации целей функционирования и выделенной по определенному признаку.

Такими признаками могут быть специфика и масштаб производства, формы организации производственных процессов, взаимосвязь структурных подразделений, их количество на уровнях управления и др.

В связи с этим выделяются общие и специфические функции управления.

К общим функциям управления относятся: планирование, организация, регулирование, контроль, учет, т. е. те функции, которые характеризуют процесс управления.

К специфическим функциям управления относят управление:

• основными производственными процессами;

• вспомогательными и обслуживающими процессами;

• оперативное (производством);

• технической подготовкой производства;

• сбытом продукции и др.

Проектирование системы управления, организации, в том числе и любого конкретного предприятия, невозможно без определения состава функций управления. При этом необходимо исследовать множество факторов:

1) характеристики организации как системы — входа, самого процесса, выхода;

2) стадии жизненного цикла продукта;

3) цикл принятия решений;

4) содержание процесса управления.

Рассмотрим, как учитываются эти факторы при исследовании и проектировании функций управления.

Фактор «Характеристики организации как системы» позволяет выделить функции по управлению ресурсами, основными фондами (здания и сооружения), действующими производственными процессами и продуктом. К ним отнесены функции управления материально-техническими, трудовыми, энергетическими, информационными и другими ресурсами, а также управление производственными процессами - управление результатами деятельности предприятия (промышленной продукции и услугами).

Фактор «Стадии жизненного цикла продукта» предполагает исследование полного набора функций управления на всех стадиях жизненного цикла; заготовительной, обработочной, сборочной, испытательной.

Фактор «Цикл принятия решений» позволяет зафиксировать все стадии подготовки управленческого решения. К ним относятся:

1. Подготовка решения.

2. Утверждение решения.

3. Внедрение решения.

4. Оценка результатов внедрения решения.

Подготовка решения — это обоснование, составление и проверка правильности решения, которая осуществляется аппаратом управления и заканчивается визированием вновь подготовленных документов.

Утверждение решения — это фиксация факта принятия решения, его утверждение. Эту деятельность осуществляет руководитель подразделения или организации, ответственный за принятие данного решения.

Внедрение — деятельность, связанная с отдачей соответствующих распоряжений руководителями и исполнителями.

На этой стадии оценивается результат, полученный после реализации принятого ранее управленческого решения; оценивается и само решение (необходимость его утверждения), и результаты внедрения управленческого решения.

Таким образом, порядок формирования состава функций управления следующий:

1) выбор исследуемого объекта;

2) формирование набора специфических функций;

3) выбор конкретной специфической функции, подлежащей исследованию;

4) исследование необходимости применения общих функций управления в пределах выбранной специфической функции;

5) формирование конкретных функций в терминах управленческих решений.

Выберем, например, в качестве объекта исследования производственный отдел машиностроительного предприятия.

Исследованию подлежит специфическая функция «Управление основными производственными процессами». Для реализации данной функции необходимо применять полный набор общих функций, а именно по планированию, организации, регулированию, контролю и учету. Рассмотрим схему формирования функций управления (рис. 53,),

Анализируя схему формирования состава функций управления, можем сделать следующие выводы:

1. Для реализации выбранной нами функции «Управление основными производственными процессами» необходимо применять полный набор общих функций управления, а именно: планирование основных производственных процессов, организация основных производственных процессов, регулирование основных производственных процессов, контроль основных производственных процессов, учет показателей деятельности основных производственных процессов. Полный набор общих функций управления также необходим и для реализации остальных четырех специфических функций, указанных в схеме.

1. Для реализации выбранной нами функции «Управление основными производственными процессами» необходимо применять полный набор общих функций управления, а именно: планирование основных производственных процессов, организация основных производственных процессов, регулирование основных производственных процессов, контроль основных производственных процессов, учет показателей деятельности основных производственных процессов. Полный набор общих функций управления также необходим и для реализации остальных четырех специфических функций, указанных в схеме.

Рис. 5.3. Фрагмент схемы формирования состава функций управления

2. В рамках каждой из перечисленных функций управления необходимо сформулировать полный набор управленческих решений, реализующих эти общие функции.

3. Поскольку управленческое решение всегда конкретно, то наименования «Подготовка управленческих решений по планированию основного производства» или «Оценка управленческих решений по планированию основного производства» (как это указано в схеме) не характеризуют конкретное содержание управленческой деятельности и, следовательно, являются функциями управления, выраженными в терминах управленческих решений.

4. Предметное содержание функций управления должно вестись на уровне конкретных управленческих решений.

5. Состав управленческих решений должен быть определен на основе изучения практической деятельности работников каждого подразделения и регламентирующих документов, таких как Положение об организации, должностные инструкции и другие.

Краткие выводы 1. Любая система управления ™ это прежде всего система, имеющая иерархическое строение и определенные цели. 2. Деятельность любой системы управления направлена на достижение поставленных целей. 3. При построении организации необходимо различать глобальную цель и цели функционирования. 4. Важное значение при проектировании системы управления приобретает определение состава качественных и количественных целей. 5. Для реализации поставленных целей необходимо осуществлять функции управления. 6. Формирование состава функций управления должно вестись на уровне управленческих решений с учетом специфики работы подразделений. |

Контрольные вопросы

1. Что такое глобальная цель и цели функционирования?

2. Как производится формирование состава качественных целей'?

3. Какие методы используются для определения количества и состава качественных целей?

4. Какие требования предъявляются к экспертам?

5. Дайте определение понятия «функции управления».

6. Как происходит формирование состава функций в системе управления?

Глава6.Исследование и проектирование

организационных

структур управления

и систем принятия решений

6.1. Исследование и проектирование структур управления

Организационная структура управления это — целостная совокупность соединенных между собой информационными связями элементов объекта и органа управления. Она отражает строение системы управления, содержанием которой являются функции управления, вертикальное и горизонтальное соотношение уровней управления, а также количество и взаимосвязь структурных подразделений в пределах каждого уровня. В зависимости от соотношения уровней и структурных подразделений различают линейную, функциональную, линейно-функциональную, матричную и матрично-штабную типы организационных структур.

Методика исследования и проектирования структур управления организациями, с одной стороны, должна основываться на научных принципах управления, с другой — учитывать личные качества и опыт руководителей, хорошо знающих возможности организации и те требования, которые регламентируют деятельность каждого из подразделений.

Эти требования подчеркивают важность системного подхода к формированию либо совершенствованию организационных структур и к разработке методики с достаточной степенью детализации стадий управления.

Для системы управления характерен ряд особенностей, которые вызывают значительные трудности в решении данной задачи и накладывают ограничения на масштабность в методическом плане. Эти особенности заключаются в следующем.

1. Системе управления присущи статические черты, отражающие форму и структуру управления. Это прежде всего детерминизм, т. е. схема организационного управления с составляющими ее элементами и многочисленными связями.

2. В системе управления можно указать и динамику, раскрывающую содержание процесса управления. Имеется в виду целенаправленная деятельность руководителей и исполнителей.

3. Как известно, любая система функционирует при наличии поставленных целей, которые постоянно меняются во времени. Сама же структура консервативна. Отсюда — требование гибкости и адаптивности, неизбежно возникающее перед проектируемой структурой управления.

4. Среди множества формальных элементов, присущих системе управления, существует и неформальный элемент (человек), который выдвигает проблему психологического климата и от которого в известной степени зависит гармония или дисгармония производственных отношениях.

Эти особенности, органически соединяясь в системе управления, требуют комплексного подхода к вопросам связанным с построением организационного обеспечения системы управления. Представляется важным изучение ряда теоретических предпосылок, которые мог быть положены в основу разрабатываемой методики и следования и проектирования структуры управления.

Такими предпосылками являются:

1. Наличие принципиально различных типовых схем управления, одну из которых можно выбрать в качестве базовой для анализа и проектирования структуры управления.

2. Известно, что любая организация управляется путем принятия решений. Следовательно, можно выявит полный перечень управленческих решений, принимаемых в организации, и процесс распределения их по уровням (важный этап в проектировании структур управления) определенным образом формализовать.

3. Известен также технологический характер взаимоотношений руководителей и исполнителей в процесс подготовки и принятия управленческих решений, т. е регламентирован порядок управленческих функций отдельных их этапов.

Для разработки методического аппарата проектирования структуры управления необходимо кроме имеющихся теоретических предпосылок, знать сущность организационного проектирования. Организационное про актирование — это моделирование системы управления; предприятием, осуществляемое перед его строительством, либо накануне значительных преобразований.

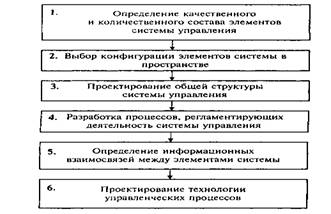

Последовательность задач организационного проектирования, вытекающих из обшей теории систем, можно изобразить в виде блок-схемы (см. рис. 6.1.)

Организационной основой системы управления является ее структура. Структура определяет состав подразделений, входящих в систему управления, их соподчиненности и взаимосвязи, форму разделения управленческих решений по уровням, а следовательно, и само число уровней управления. Иными словами, структура управления является той организационной формой, в рамках которой осуществляется процесс управления. Таким образом, спроектировать достаточно эффективную структуру управления - значит определить такое соотношение ее элементов, при котором наиболее оперативно и своевременно выполняются требования объекта управления.

Рис. 6.1. Последовательность задач организационного проектирования системы управления

Широкие возможности для исследования и проектирования структуры управления в целом создает организационное моделирование. Это один из методов исследования, в основе которого лежит кибернетическая модель, позволяющая для каждого уровня управления распределить полномочия и ответственность работников которые, в свою очередь, являются базой для построение и оценки различных вариантов организационной структуры. Преимущества данного метода раскрываются еле дующими обстоятельствами:

1. Метод организационного моделирования позволяет решать задачи, основными параметрами которых являются непосредственные характеристики организационной структуры, например, задачу группировки управленческих

решений по уровням, задачу формирование состава и перечня структурных подразделении, разработки документации, регламентирующей деятельность под разделении и системы в целом.

2. Организационное моделирование развиваете; как в научно-теоретическом плане, так и в направлении, носит прикладной характер и может охватывает различные аспекты при формировании структуры управления: управленческий, информационный, социально-психологический. Это создает возможность дл5 комплексного рассмотрения вопросов, стоящих на пути решения проблемы, начиная с расчета количественных параметров и кончая организационным регламентированием подразделений.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |