На седьмом (завершающем) этапе следует зафиксировать и проанализировать полученные результаты. Такими результатами могут быть отдельные рекомендации, улучшенные нормы управляемости, более совершенные методики, способствующие оперативному и успешному разрешению проблемы. На этом этапе необходимо предварительно подсчитать эффективность исследований, т. е. соразмерить затраты на проведение исследований и полученные результаты.

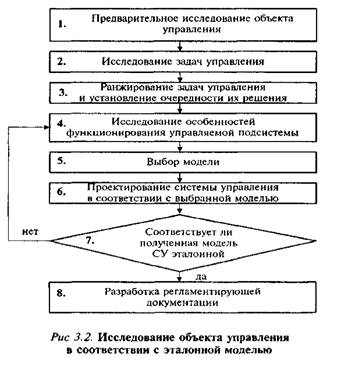

Иногда процесс исследования конкретного объекта производится в соответствии с выбранной (рекомендуемой) моделью системы управления, часто называемой эталоном. Этапы проведения исследования в соответствии с эталонной моделью представлены на рис. 3.2.

Иногда процесс исследования конкретного объекта производится в соответствии с выбранной (рекомендуемой) моделью системы управления, часто называемой эталоном. Этапы проведения исследования в соответствии с эталонной моделью представлены на рис. 3.2.

3.4. Источники получения сведений о деятельности организации

Основными источниками сведений о деятельности организации являются:

• различного рода документы — устав организации и другие регламентирующие документы; положения о функциях и обязанностях подразделений; должностные инструкции; другие описания системы (в отчетах, публикациях);

• сотрудники организации, описывающие ее деятельность в процессе бесед и опросов;

• непосредственные наблюдения специалистов-системщиков за процессом деятельности организации.

Однако ни один из указанных источников в отдельности не может обеспечить необходимой полноты и достоверности сведений о работе системы. Документы сравнительно быстро устаревают и не всегда отражают действительное состояние дел; сотрудники могут непреднамеренно (или умышленно) исказить существующее положение дел; наблюдение может оказаться искаженным случайными обстоятельствами. Поэтому на всех стадиях изучения обязательна интеграция методов получения информации о работе системы, их проверка, сопоставление сведений, полученных из разных источников, повторное возвращение к уже изученному процессу с целью исправления, корректировки ранее полученных сведений, детализации ранее не уточненных важных аспектов.

Окончательно убедиться в полноте и правильности полученных сведений можно после того, как будет построена модель системы и проверена ее адекватность путем сопоставления с действующей системой.

Обычно изучение полезно начинать с документов, прежде всего рассмотрев структурную организационную схему. Если такой схемы нет, ее надо составить, для чего удобно использовать штатное расписание. Во многих случаях полезно на этой схеме указать вышестоящие и подчиненные организации и связи с ними.

Изучение, как правило, надо начинать с высших звеньев аппарата, последовательно переходя к низшим.

Документы, связанные с системой, можно разделить на следующие группы:

1) официальные положения и инструкции, регламентирующие функции организации или подразделения и определяющие сроки и процедуры обработки информации и принятия решений;

2) входные документы, возникающие вне системы;

3) систематически обновляемые записи (массивы) в виде картотек или книг, используемые в процессе работы;

4) промежуточные документы, получаемые и (или) используемые в процессе обработки данных;

5) выходные документы.

После того как аналитик получил на основе документов общее представление об изучаемой организации или подразделении, он переходит к стадии опросов и бесед с сотрудниками.

Сбор сведений путем опросов должен быть избирательным и целенаправленным. При решении некоторые задач и на первых этапах работы нужны обобщенные данные; для других задач и на более поздних этапах " детальные. Поэтому надо предварительно наметить круг интересующих вопросов, а после каждой беседы оценить полученные сведения и корректировать план дальнейших бесед.

Сбор сведений «вслепую», простое их коллекционирование приводит к накоплению подробных сведений, которые в дальнейшем практически не поддаются анализу и использованию.

Следует учесть, что получение и последующая обработка сведений является весьма важной, но в то же время и очень трудоемкой работой.

Обследование и изучение, детализация сведений о системе могут продолжаться бесконечно, особенно если учесть, что система живет и развивается одновременно с обследованием и в конце обследования отличается от первоначального варианта. Поэтому очень важно вовремя завершить изучение организации. В процессе изучения необходимо выяснить не только как работает система, но и почему она работает именно так, а не иначе. Умение отбирать нужные сведения развивается по мере приобретения опыта.

I Краткие выводы 1, Системное исследование целесообразно проводить на основе выбранной методологии, которая представляет собой совокупность целей, методов и средств, необходимых для комплексного исследования. 2. Важное значение при проведении исследований приобретает общая концепция, построенная на основе системы научных знаний в области управления, а также теории и практики организационного проектирования. 3. Системная концепция предполагает комплексное проектирование систем управления, включающее выбор целей функционирования, формирование состава решений, реализующих выбранные цели, проектирование технологии подготовки управленческих решений, формирование структуры управления, разработку регламентирующей документации. |

Контрольные вопросы

1. В чем сущность методологии исследования систем управления?

2. В чем сущность общей концепции исследования систем управления?

3. Какое значение для анализа и проектирования организации имеет общая концепция.

4. Назовите и поясните основные этапы общей концепции.

5. Какое значение для проведения исследований имеют такие характеристики процесса управления, как, цели организации, функции управления, управленческие решения, организационная структура.

Глава 4. Методы проведения

исследования систем

управления

4.1. Структуризация методов исследования систем управления

Эффективность исследования систем управления во многом определяется выбранными и использованными методами исследования.

Методы исследования представляют собой способы, приемы проведения исследований. Их грамотное применение способствует получению достоверных и полных результатов исследования возникших в организации проблем. Выбор методов исследования, интеграция различных методов при проведении исследования определяется знаниями, опытом и интуицией специалистов, проводящих исследования.

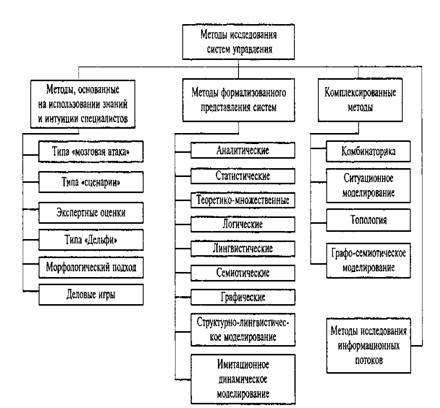

Всю совокупность методов исследования можно разбить на три большие группы: методы, основанные на использовании знаний и интуиции специалистов; методы формализованного представления систем управления (методы формального моделирования исследуемых процессов) и комплексированные методы.

Первая группа — методы, основанные на выявлении и обобщении мнений опытных специалистов-экспертов, использовании их опыта и нетрадиционных подходов к анализу деятельности организации включают: метод «Мозговой атаки», метод типа «сценариев», метод экспертных оценок (включая SWOT-анализ), метод типа «Дельфи», методы типа «дерева целей», «деловой игры», Морфологические методы и ряд других методов.

Вторая группа — методы формализованного представления систем управления, основанные на использовании математических, экономико-математических методов и моделей исследования систем управления. Среди них можно выделить следующие классы:

аналитические (включают методы классической математики — интегральное исчисление, дифференциальное исчисление, методы поиска экстремумов функций, вариационное исчисление и другие, методы математического программирования, теории игр);

статистические (включают теоретические разделы математики — математическую статистику, теорию вероятностей — и направления прикладной математики, использующие стохастические представления — теорию массового обслуживания, методы статистических испытаний, методы выдвижения и проверки статистических гипотез и другие методы статистического имитационного моделирования);

теоретика множественные, логические, лингвистические, семиотические представления (разделы дискретной математики, составляющие теоретическую основу разработки разного рода языков моделирования, автоматизации проектирования, информационно-поисковых языков);

графические (включают теорию графов и разного рода графические представления информации типа диаграмм, графиков, гистограмм и т. п.).

Наибольшее распространение в экономике в настоящее время получили математическое программирование и статистические методы. Правда, для представления статистических данных, для экстраполяции тенденций тех или иных экономических процессов всегда использовались графические представления (графики, диаграммы и т. п.) и элементы теории функций (например, теория производственных функций). Однако целенаправленное применение математики для постановки и анализа задач управления, принятия экономических решений разного рода (распределения работ и ресурсов, загрузки оборудования, организации перевозок и т. п.) началось с внедрения в экономику методов линейного и других видов математического программирования (работы ровича, , и др.). Привлекательность этих методов для решения формализованных задач, какими обычно являются названные выше и другие экономические задачи на начальном этапе их постановки, объясняется рядом особенностей, отличающих методы математического программирования от методов классической математики.

При стремлении более адекватно отобразить проблемную ситуацию в ряде случаев целесообразно применять статистические методы, с помощью которых на основе выборочного исследования получают статистические закономерности и распространяют их на поведение системы в целом. Такой подход полезен при отображении таких ситуаций, как организация ремонта оборудования, определение степени его износа, настройка и испытание сложных приборов и устройств и т. д. Все более широкое применение находит статистическое имитационное моделирование экономических процессов и ситуаций принятия решений.

В последнее время с развитием средств автоматизации возросло внимание к методам дискретной математики: знание математической логики, математической лингвистики, теории множеств помогает ускорить разработку алгоритмов, языков автоматизации проектирования сложных технических устройств и комплексов, языков моделирования ситуаций принятия решений в организационных системах.

В настоящее время в экономике и организации производства применяются практически все группы методов формализованного представления систем. Для удобства их выбора в реальных условиях на базе математических направлений развиваются прикладные методы и предлагаются их классификации.

К третьей группе относятся комплексированные методы: комбинаторика, ситуационное моделирование, топология, графосемиотика и др. Они сформировались путем интеграции экспертных и формализованных методов.

Несколько в стороне стоят методы исследования информационных потоков.

Схема структуризации методов приведена на рис. 4.1

|

Рис. 4.1. Структуризация методов исследования систем управления

Специалист по системному анализу должен понимать, что любая классификация условна. Она лишь средство, помогающее ориентироваться в огромном числе разнообразных методов и моделей. Поэтому разрабатывать классификацию нужно обязательно, но делать это следует с учетом конкретных условий, особенностей моделируемых систем (процессов принятия решений) и предпочтений, которым можно предложить выбрать классификацию.

4.2. Методы, основанные на использовании знаний и интуиции специалистов

Развитие системного анализа неразрывно связано с такими понятиями, как «мозговая атака», «сценарии», «дерево целей», морфологические методы и т. п. Перечисленные термины характеризуют тот или иной подход к активизации выявления и обобщению мнений опытных специалистов-экспертов (термин «эксперт» в переводе с латинского означает «опытный»). Иногда все эти методы называют «экспертными». Однако есть и особый класс методов, связанных непосредственно с опросом экспертов, так называемый метод экспертных оценок (так как при опросах принято проставлять оценки в баллах и рангах), поэтому названные и подобные им подходы иногда объединяют термином «качественные» (оговаривая условность этого названия, так как при обработке мнений, полученных от специалистов, могут использоваться и количественные методы). Этот термин (хотя и несколько громоздкий) в большей мере, чем другие отражает суть методов, к которым вынуждены прибегать специалисты, когда они не только не могут сразу описать рассматриваемую проблему аналитическими зависимостями, но и не видят, какие из рассмотренных выше методов формализованного представления систем могли бы помочь получить модель для принятия решения.

Возникновение перечисленных терминов, как правило, связано с конкретными условиями проведения исследований, или даже с именем автора подхода. Однако варианты последующего применения методов настолько разнообразны, что сейчас трудно говорить об однозначности использования приведенных терминов.

Дадим краткий обзор экспертных методов.

Концепция мозговой атаки получила широкое распространение с начала 50-х годов как «метод систематической тренировки творческого мышления», направленный на «открытие новых идей и достижение согласия группы людей на основе интуитивного мышления». Методы этого типа известны также под названиями мозгового штурма, конференций идей, коллективной генерации идей (КГЦ).

Обычно при проведении мозговой атаки, или сессий КГИ, стараются выполнить определенные правила, суть которых сводится к тому, чтобы обеспечить как можно большую свободу мышления участников КГИ и высказывания ими новых идей; для этого рекомендуется приветствовать любые идеи, даже если они вначале кажутся сомнительными или абсурдными (обсуждение и оценка идей проводится позднее), не допускается критика, не объявляется ложной идея и не прекращается обсуждение ни одной идеи. Требуется высказывать как можно больше идей (желательно нетривиальных), стараться создавать как бы цепные реакции идей.

В зависимости от принятых правил и жесткости их выполнения различают прямую мозговую атаку, метод обмена мнениями, методы типа комиссий, судов (когда одна группа вносит как можно больше предложений, а вторая — старается их максимально критиковать) и т. п. В последнее время иногда мозговую атаку проводят в форме деловой игры.

На практике подобием сессий КГИ являются разного рода совещания — конструктораты, заседания ученых и научных советов, специально создаваемых временных комиссий.

В реальных условиях достаточно трудно обеспечить жесткое выполнение требуемых правил, создать «атмосферу мозговой атаки», на конструкторатах и советах мешает влияние должностной структуры организации: трудно собрать специалистов на межведомственные комиссии. Поэтому желательно применять способы привлечения компетентных специалистов, не требующие обязательного их присутствия в конкретном месте и в конкретное время и устною высказывания своих мнений.

Методы типа «сценариев». Методы подготовки и согласования представлений о проблеме или анализируемом объекте, изложенных в письменном виде, получили название сценариев. Первоначально этот метод предполагал подготовку текста, содержащего логическую последовательность событий или возможные варианты решения проблемы, развернутые во времени. Однако позднее обязательное требование временных координат было снято, и сценарием стали называть любой документ, содержащий анализ рассматриваемой проблемы и предложения по ее решению или по развитию системы, независимо от того, в какой форме он представлен. Как правило, на практике предложения для подготовки подобных документов пишутся экспертами вначале индивидуально, а затем формируется согласованный текст.

На практике по типу сценариев разрабатывались прогнозы в отраслях промышленности. Разновидностью сценариев можно считать комплексные программы научно-техническою прогресса и его социально-экономических последствий,

Роль специалистов по системному анализу при подготовке сценария — помочь привлекаемым ведущим специалистам соответствующих областей знаний выявить общие закономерности системы; проанализировать внешние и внутренние факторы, влияющие на ее развитие и формирование целей; определить источники этих факторов; проанализировать высказывания ведущих специалистов в периодической печати, научных публикациях и других источниках научно-технической информации; создать вспомогательные информационные фонды (лучше автоматизированные), способствующие решению соответствующей проблемы.

Методы экспертных оценок. Изучению возможностей и особенностей применения экспертных оценок посвящено много работ. В них рассматриваются формы экспертного опроса (разные виды анкетирования, интервью), подходы к оцениванию (ранжирование, нормирование, различные виды упорядочения и т. д.), методы обработки результатов опроса, требования к экспертам и формированию экспертных групп, вопросы тренировки экспертов, оценки их компетентности (при обработке оценок вводятся и учитываются коэффициенты компетентности экспертов, достоверности их мнений), методики организации экспертных опросов. Выбор форм и методов проведения экспертных опросов, подходов к обработке результатов опроса и т. д. зависит от конкретной задачи и условий проведения экспертизы. Однако существуют некоторые общие проблемы, которые нужно помнить специалисту по системному анализу. Остановимся на них подробнее.

Возможность использования экспертных оценок, обоснование их объективности обычно базируется на том, что неизвестная характеристика исследуемого явления трактуется как случайная величина, отражением закона распределения которой является индивидуальная оценка специалиста-эксперта о достоверности и значимости того или иного события. При этом предполагается, что истинное значение исследуемой характеристики находится внутри диапазона оценок, получаемых от группы экспертов, и что обобщенное коллективное мнение является достоверным.

Однако в некоторых теоретических исследованиях это предположение подвергается сомнению. Например, предлагается разделить проблемы, для решения которых применяются экспертные оценки, на два класса. К первому классу относятся проблемы, которые достаточно хорошо обеспечены информацией и для которых можно использовать принцип «хорошего измерителя», считая эксперта хранителем большого объема информации, а групповое мнение экспертов — близким к истинному. Ко второму классу относятся проблемы, в отношении которых знаний для уверенности в справедливости названных предположений недостаточно; экспертов нельзя рассматривать как «хороших измерителей», и необходимо осторожно подходить к обработке результатов экспертизы, поскольку в этом случае мнение одного (единичного) эксперта, больше внимания уделяющего исследованию малоизученной проблемы, может оказаться наиболее значимым, а при формальной обработке оно будет утрачено. В связи с этим к задачам второго класса в основном должна применяться качественная обработка Результатов. Использование методов осреднения (справедливых для «хороших измерителей») в данном случае может привести к существенным ошибкам.

Задачи коллективного принятия решений по формированию целей, совершенствованию методов и форм управления обычно можно отнести к первому классу. Однако при разработке прогнозов и перспективных планов целесообразно выявлять «редкие» мнения и подвергать их более тщательному анализу.

Другая проблема, которую нужно иметь ввиду при проведении системного анализа, заключается в следующем: даже в случае решения проблем, относящихся к первому классу, нельзя забывать о том, что экспертные оценки несут в себе не только узкосубъективные черты, присущие отдельным экспертам, но и коллективно-субъективные черты, которые не исчезают при обработке результатов опроса (а при применении Дельфи-процедуры даже могут усиливаться). Иными словами, на экспертные оценки нужно смотреть как на некоторую «общественную точку зрения», зависящую от уровня научно-технических знаний общества относительно предмета исследования, которая может меняться по мере развития системы и наших представлений о ней. Следовательно, экспертный опрос — это не одноразовая процедура. Такой способ получения информации о сложной проблеме, характеризующейся большой степенью неопределенности, должен стать своего рода «механизмом» в сложной системе, т. е. необходимо создать регулярную систему работы с экспертами.

Одной из разновидностей экспертного метода является метод изучения сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз ее деятельности - метод SWOT-анализа.

Методы типа «Делъфи». Метод «Дельфи», или метод «дельфийского оракула», первоначально был предложен О. Хелмером и его коллегами как итеративная процедура при проведении мозговой атаки, которая способствовала бы снижению влияния психологических факторов при повторении заседаний и повышении объективности результатов. Однако почти одновременно «Дельфи»-процедуры стали средством повышения объективности экспертных опросов с использованием количественных оценок при оценке «дерева цели» и при разработке «сценариев».

Основные средства повышения объективности результатов при применении «Дельфи»-метода — использование обратной связи, ознакомление экспертов с результатами предшествующего тура опроса и учет этих результатов при оценке значимости мнений экспертов.

В конкретных методиках, реализующих процедуру «Дельфи», это средство используется в разной степени. Так, в упрощенном виде организуется последовательность итеративных циклов мозговой атаки. В более сложном варианте разрабатывается программа последовательных индивидуальных опросов с помощью анкет-вопросников, исключающих контакты между экспертами, но предусматривающих ознакомление их с мнениями друг друга между турами. Вопросники от тура к туру могут уточняться. Для снижения таких факторов, как внушение или приспособление к мнению большинства иногда требуется, чтобы эксперты обосновали свою точку зрения, но это не всегда приводит к желаемому результату, а напротив, может усилить эффект приспособляемости.

В силу трудоемкости обработки результатов и значительных временных затрат первоначально предусматриваемые методики «Дельфи» не всегда удается реализовать на практике. В последнее время процедура «Дельфи» в той или иной форме обычно сопутствует любым другим методам моделирования систем — морфологическому, сетевому и т. д.

Для повышения результативности опросов и активизации экспертов иногда сочетают процедуру «Дельфи» с элементами деловой игры: эксперту предлагается проводить самооценку, ставя себя на место конструктора, которому реально поручено выполнять проект, или на место работника аппарата управления, руководителя соответствующего уровня системы организационного управления и т. д.

Идея метода дерева целей впервые была предложена У. Черменом в связи с проблемами принятия решений в промышленности.

Термин «дерево» подразумевает использование иерархической структуры, полученной путем разделения обшей цели на подцели, а их, в свою очередь, на более детальные составляющие, которые можно называть подцелями нижележащих уровней или, начиная с некоторого уровня, — функциями. Как правило, термин «дерево целей» используется для иерархических структур, имеющих отношения строго древовидного порядка, но сам метод иногда применяется и в случае «слабых» иерархий.

При использовании метода «дерево целей» в качестве средства принятия решений часто вводят термин «дерево решений». При применении «дерева» для выявления и уточнения функций управления говорят о «дереве целей и функций». При структуризации тематики научно-исследовательской организации удобнее пользоваться термином «дерево проблемы», а при разработке прогнозов —- термином «дерево направлений развития (или прогнозирования развития)» или упомянутым выше термином «прогнозный граф».

Метод «дерева целей» ориентирован на получение полной и относительно устойчивой структуры целей, проблем, направлений, т. е. такой структуры, которая на протяжении какого-то периода времени мало изменялась при неизбежных изменениях, происходящих в любой развивающейся системе. Для достижения этого при построении вариантов структуры следует учитывать закономерности целеобразования и использовать принципы и методики формирования иерархических структур целей и функций.

Термином «морфология» в биологии и языкознании определяется учение о внутренней структуре исследуемых систем (организмов, языков) или сама внутренняя структура этих систем. Идея морфологического опроса мышления восходит к Аристотелю и Платону, к известной средневековой модели механизации мышления Р. Луллия. Однако в систематизированном виде методы морфологического анализа сложных проблем были разработаны швейцарским астрономом Ф. Цвикки, и долгое время морфологический подход к исследованию и проектированию сложных систем был известен под названием метода Цвикки.

Основная идея морфологического подхода — систематически находить наибольшее число, а в пределе — все возможные варианты решения поставленной проблемы или реализации системы путем комбинирования основных (выделенных исследователем) структурных элементов системы или их признаков. При этом система или проблема может разбиваться на части разными способами и рассматриваться в различных аспектах.

Отправными точками морфологического исследования Ф. Цвикки считает:

1) равный интерес ко всем объектам морфологического моделирования;

2) ликвидацию всех ограничений и оценок до тех пор, пока не будет получена полная структура исследуемой области;

3) максимально точную формулировку поставленной проблемы.

Кроме этих общих положений, Цвикки предложил ряд отдельных способов (методов) морфологического моделирования: метод систематического покрытия поля (МСПП), метод отрицания и конструирования (МОК), метод морфологического ящика (ММЯ), метод экстремальных ситуаций (МЭС); метод сопоставления совершенного с дефектным (МССД), метод обобщения (МО). Наибольшую известность получили три первых метода.

МСПП предполагает, что существует некоторое число так называемых «опорных пунктов» знания в любой исследуемой области - Этими пунктами могут быть теоретические положения, эмпирические факты, открытые законы, в соответствии с которыми протекают различные процессы, и т. д. Исходя из ограниченного числа опорных пунктов знания и достаточного числа принципов мышлений) морфологическим методом покрытия поля ищут все возможные решения поставленной проблемы.

Наиболее эффективными методами овладения новыми знаниями, методами хозяйствования и управления, являются деловые игры. Деловые игры — метод имитации выработан для принятия управленческих решений в различных ситуациях путем игры по заданным правилам группы людей или человека и компьютера. Деловые игры позволяют с помощью моделирования и имитации процессов выйти на анализ, решение сложных практических задач, обеспечить формирование мыслительной культуры, управления, мастерства общения, принятия решений, инструментальное расширение управленческих навыков.

Деловые игры выступают как средства анализа систем управления и подготовки специалистов.

Разработку деловой игры необходимо начинать с четкой формулировки ее назначения. После этого можно приступать к формировании) схемы игры и основных ее правил. В выбранной схеме функционирования надо предельно точно отразить опыт работы реальных систем, обратив особое внимание на структуру системы, целевые функции подсистем и системы в целом, на выбор управляющих воздействий и т. д.

Формирование правил игры должно включать в себя описание методов оценки степени достижения целей игры. Если деловая игра моделирует системы, в которых цели могут формироваться только качественно, либо при количественном выражении трудно указать в явном виде связь степени достижения цели с истинными возможностями подсистем, то при построении игры особое внимание следует уделить разработке методов степени оценки достижения цели.

Опыт разработки и проведения деловых игр показывает, что деловую игру целесообразно представить как описание некоторой последовательности разделов. Как правило, описание игры включает девять разделов:

1. Общая характеристика

2. Описание ситуации

3. Цель игры

4. Задача центра

5. Задача участников игры

6. Формальная модель

7. Анализ формальной модели

8. Руководство для участников игры

9. Результаты проведения игры

Раздел 6 включается в описание игры, если формализация модели позволяет лучше понять суть игры, или если в дальнейшем предполагается провести анализ формальной модели.

Раздел 7 может отсутствовать, если известными математическими средствами провести анализ модели или невозможно или слишком громоздко.

Может отсутствовать и раздел 9, если нет опыта проведения деловой игры.

Каждая деловая игра состоит из нескольких партий. Одна партия большинства деловых игр состоит из трех этапов.

• I этап — сбор информации, т. е. сообщение элементами в вышестоящий орган (центр) запрашиваемой информации;

• II этап — обработка полученной информации и выработка соответствующих решений;

• III этап — реализация полученных решений, подсчет значений целевых функций.

Количество партий, как правило, не ограничивается заранее, хотя возможны варианты, когда количество партий фиксировано.

По завершении игры проводится подведение итогов, анализ игры.

4.3. Методы исследования информационных потоков

Проведение исследования потоков информации предпроектного обследования системы управления предусмотрено методическими материалами по разработке организационных систем управления. Целью такого исследования является изучение и формализация информационных процессов. Исследования проводятся по заранее разработанной программе.

В программе указывается, что и в какой последовательности необходимо выполнить. Приведем пример такой программы.

При изучении форм документации, техники их заполнения и обработки выделяется примерный перечень вопросов;

• назначение документа;

• количество одновременно выписываемых экземпляров;

• наименование обязательных реквизитов и показателей документов;

• кем заполняются реквизиты и их показатели;

• правила формирования показателей;

• значимость каждого показателя;

• периодичность составления документов; частота разработки показателей.

Одновременно с изучением потоков документации целесообразно получить максимум сведений о функциях, которые осуществляются каждым подразделением органа управления и для выполнения которых предназначены сведения документации.

В связи с этим в программу исследования целесообразно включать вопросы, которые помогут выяснить функции, выполняемые конкретными подразделениями органа управления и его отдельными рабочими группами.

Объектами исследования являются документированные и недокументированные сообщения, отражающие процессы производственно-хозяйственной деятельности и управленческих работ, а также связанные с ними процессы формирования показателей и документов и маршруты их движения.

При исследовании процесса обработки данных в управляющей системе и ее подразделениях различаются процессы расчета показателей и процессы формирования документов. Расчет показателей осуществляется на основе определенных правил — процедур с исходными данными, которые проявляются в виде последовательности их обработки. Формирование документов производится на основе определенных правил подбора источников исходных показателей, самих данных и последовательности записи в форму документа.

Далее уточняются маршруты движения документов по подразделениям органа управления, начиная с момента их формирования до передачи на хранение или выхода за пределы управляющей системы.

Для обследования входящих и исходящих документов Применимы два основных метода. Метод инвентаризации и метод типических групп. При методе инвентаризации собираются сведения о всех документах. Он позволяет получить наиболее исчерпывающие сведения о потоках информации. Однако в силу большой трудоемкости метод инвентаризации применяется очень редко.

Для обследования систематизированных массовых и регулярно повторяющихся документов более часто используется метод типических групп, когда регистрации подлежит не каждый документ, а определенный тип однородных документов.

Наиболее распространенным является анализ потоков информации с помощью графического метода. Графический метод используется для описания потоков информации (главным образом документопотоков) небольшой размерности на макро уровне, для выявления общей структуры и функций системы управления, а также для совершенствования существующих потоков информации.

Основные элементы потока — документы. Отношение между ними изображаются в виде графической схемы. Процедуры преобразования моментов потока (обработки документов) записываются в виде кратких пояснений на схеме потока. Система координат графика двумерная. В заголовках столбцов записываются наименования структурных подразделений конкретной организации, в заголовках строк — наименования моментов или промежутков времени. Шкала может быть равномерной или неравномерной. Каждый документ на схеме изображен в виде прямоугольника с указанием номера документа. Стрелка, идущая ж документу (от документа), показывает направления движения информации. Под документом даются краткие пояснения:

• какие процедуры осуществляются при обработке документа;

• какая информация из документа используется в данный момент в данном месте;

• как используется эта информация;

• какая информация записывается или изменяется в документе и почему;

• где можно найти подобные пояснения.

Анализ схемы позволяет проследить пути документов, выявить моменты их образования, операции, которые с ними осуществляются, порядок, в котором документы объединяются или расчленяются. В результате анализа схемы потока можно выявить объем, характер и срок выполнения работ для каждого подразделения данной организации; излишний контроль за работой; полное отсутствие контроля; применение различных документов вместо одного, составленного в нескольких экземплярах; излишне длительное хранение документов; неоправданные задержки в обработке документов, а также и излишние передачи документов, вызванные плохим распределением обязанностей между различными подразделениями.

Графический метод является простым, наглядным, универсальным и экономичным методом описания потоков информации на макро уровне. Однако при увеличении размерности потока схема может стать настолько велика, что, потеряет свою ценность как средство анализа, или будет настолько поверхностна в деталях, что не окажет помощи при анализе потоков информации.

Таким образом, данный метод целесообразно использовать для анализа организации и совершенствования существующей схемы потоков информации на макро уровне.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |