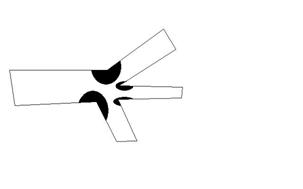

На рисунке №1 представлена динамика функционального класса стенокардии у больных обеих групп после вмешательства.

%

Рисунок №1. Динамика класса стенокардии у больных, подвергшихся стентированию ствола ЛКА.

В обеих группах так же отмечено достоверное увеличение толерантности к физической нагрузке (таблица №11).

Таблица №11. Динамика нагрузочных тестов до и после проведенного лечения.

Mets до вмешательства | Mets после вмешательства | Р | |

1 группа | 4,16± 1,57 | 6,54 ±2,13 | р<0,05 |

2 группа | 3,83± 0,79 | 7,38±2,59 | р<0,05 |

Средний срок госпитализации пациентов составил в первой группе 4,9±2,05 дня, во второй группе - 4,7±1,42 дня (p>0.05).

Отдаленные результаты стентирования

Отдаленные результаты оценивались у 88 пациентов, которым было выполнено вмешательство в период с 1999 по 2007 годы. На начальном этапе исследования (с 1999-го по 2003-й) пациенты, как правило, обследовались в отдаленные сроки только при самостоятельном обращении, связанном с возвратом стенокардии. Позднее активно были обследованы 24 пациента первой группы (70,1%) и,1%) пациентов второй группы. Средний срок наблюдения в группах составил соответственно 20,0 ±17,1 месяцев и 12,4± 8,3 месяцев. Максимальный срок наблюдения исчислялся 7 годами в первой группе и 4,5 годами во второй группе.

Пациентам, у которых отмечались жалобы на возврат стенокардии с ишемией миокарда, выявленной по результатам нагрузочной пробы, была выполнена коронарография. В группе больных со стентами без лекарственного покрытия в 4 случаях был выявлен рестеноз в стенте, имплантированном в ствол ЛКА (18,2%). В двух случаях выявлен рестеноз стентов в других артериях. В двух случаях причиной рецидива стенокардии было «de novo» атеросклеротическое поражение ветвей ЛКА.

В группе больных, которым были имплантированы стенты с лекарственным покрытием, в одном случае через 4 месяца после вмешательства возник тромбоз стента, связанный, вероятно, с прекращением приема плавикса, и развитие не - Q ИМ. Этому больному удалось выполнить эффективную экстренную баллонную реканализацию стента. Постинфарктный период протекал без осложнений. В двух случаях мы наблюдали рестеноз стента в стволе ЛКА, который удалось ликвидировать баллонной дилатацией с положительным ангиографическим и клиническим эффектом. В одном случае через 14 месяцев после стентирования ствола ЛКА были выявлены новые поражения коронарного русла, которые явились показаниями для АКШ. В одном случае (2,5 %) возникло ОНМК через 8 месяцев после имплантации стента. Один пациент скончался через 1 месяц после стентирования от некардиальных осложнений.

У 3 пациентов с клиникой рецидива стенокардии (1 из группы голометаллических стентов и 2 из группы стентов с лекарственным покрытием) при коронарографии не было выявлено гемодинамически значимых сужений в артериях. Результаты катамнестического наблюдения и обследования пациентов со стабильной стенокардией и ИМ представлены в таблицах №12 и №13.

Таблица №12. Отдаленные результаты стентирования ствола ЛКА у пациентов со стабильной стенокардией.

1 группа n=18 | 2 группа n= 30 | P | |

Смертность в течение 1 года, % | 0 | 0 | |

ОИМ, % | 5,5 | 3,3 | p>0.05 |

ОНМК, % | 5,5 | 3,3 | p>0.05 |

АКШ в течение срока наблюдения, % | 5,5 | 3,3 | p>0.05 |

Рестеноз стента в стволе ЛКА, % | 22,2 | 6,6 | p<0.05 |

Рестеноз в других стентах и «de novo» поражение, % | 11,1 | 16,7 | p>0.05 |

Таблица №13. Отдаленные результаты стентирования ствола ЛКА у пациентов с ОИМ и нестабильной стенокардией.

1 группа n=6 | 2 группа n = 10 | P | |

Смертность в течение 1 года, % | 33,3 | 10 | p>0.05 |

ОИМ, % | 0 | 0 | |

ОНМК, % | 16,6 | 0 | |

Рестеноз стента в стволе ЛКА, % | 16,6 | 0 | |

Рестеноз в других стентах и de novo поражение, % | 0 | 0 |

Были проанализированы также отдаленные результаты стентирования ствола ЛКА в зависимости от объема поражения коронарного русла. Рестеноз был выявлен в основном у тех больных, у которых поражение ствола ЛКА сочеталось с поражением 2-х и 3-х коронарных артерий. Чаще это наблюдалось при использовании голометаллических стентов (таблица № 14).

Таблица №14. Частота возникновения рестеноза в зависимости от объема поражения коронарного русла.

1 группа | 2 группа | p | |

Изолированное поражение и ствол + 1КА, % | 14,2 | 0 | |

Ствол + 2 КА, % | 16,6 | 7,7 | p>0.05 |

Ствол + 3 КА, % | 25 | 5,3 | p>0.05 |

Анализ отдаленных результатов стентирования в зависимости от локализации поражения в стволе ЛКА показал, что рестенозы наблюдали только у пациентов c локализацией поражения в терминальном отделе ствола ЛКА (таблица №15).

Таблица №15. Частота возникновения рестеноза в зависимости от локализации поражения в стволе ЛКА.

1 группа | 2 группа | p | |

Устье, % | 0 | 0 | |

Средняя треть, % | 0 | 0 | |

Терминальный отдел, % | 28,5 | 7,4 | p>0.05 |

В сроки от 8 до 28 месяцев после стентирования ствола ЛКА 18 пациентам (12,5 % больных первой группы, и 25,4 % второй группы) была выполнена МСКТ, которая позволила достаточно четко визуализировать просвет стентов в стволе ЛКА и начальных отделах его ветвей. Признаков рестеноза выявлено не было, что совпало с результатами нагрузочных тестов и клиническим состоянием пациентов. В одном случае возврата стенокардии с положительными результатами нагрузочной пробы, при МСКТ было выявлено «de novo» атеросклеротическое поражение ветвей ЛКА, подтвержденное при коронарографии. Во всех случаях результаты оценки состояния стентов в стволе ЛКА по данным МСКТ совпали с данными коронарографии и тредмил-теста.

Однако, более широкое применение стентирования ствола ЛКА ограничивается, рядом анатомических особенностей строения ствола ЛКА и морфологическими изменениями его стенок. Анализ проведенных стентирований позволяет выделить ряд ситуаций, в которых предпочтительно использование АКШ в качестве метода реваскуляризации миокарда:

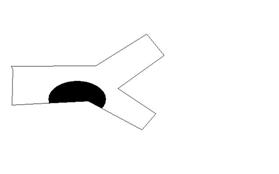

1. Поражение терминального ствола ЛКА сочетающееся с поражением устьев 3-х и более отходящих от него значимых ветвей. ЧКВ в такой ситуации может привести к стенозированию или окклюзии одной из них. Кроме того, наличие нескольких ветвей, отходящих от ствола, усложняет процедуру и повышает ее риск, поскольку затрудняет визуализацию терминального отдела ствола и устьев ветвей (рисунок №2 а).

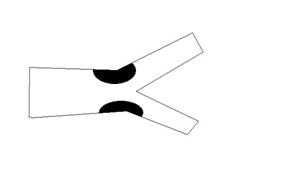

2. Эксцентрический кальцинированный стеноз ствола ЛКА. При стентировании такого поражения возможно повреждение стенки артерии. Кроме того, в данной ситуации сложно добиться полной аппозиции стента, что увеличивает риск тромбоза и рестеноза (рисунок № 2 б).

3. Выраженное несоответствие диаметров ствола ЛКА и отходящих от него ветвей (рисунок 2 в).

а. Отхождение трех ветвей от ствола ЛКА б. Экцентрический стеноз ствола

в. Несоответствие диаметров ствола ЛКА и отходящих ветвей

Рисунок №2. Анатомические и морфологические особенности строения ствола ЛКА при которых целесообразно АКШ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов позволяет расширить показания к стентированию ствола ЛКА и применять этот метод не только у пациентов, имеющих противопоказания к хирургическому лечению, но и у больных со стабильной стенокардией. Использование стентов с лекарственным покрытием позволило в 3.3 раза снизить частоту повторных вмешательств, которая в отдаленном периоде после стентирования ствола ЛКА составила 6.6%.

Не получено достоверных различий в непосредственных и отдаленных результатах стентирования у пациентов с высоким риском операции в условиях искусственного кровообращения в сравнении с больными без выраженной сопутствующей патологии.

Выделены анатомические и морфологические особенности атеросклеротического поражения ствола ЛКА, при которых риск выполнения стентирования повышается, а эффективность может снижаться. Это ситуации, когда от ствола ЛКА отходит несколько ветвей, что может затруднить адекватную их защиту и, как результат, увеличить риск окклюзии одной из ветвей. Выраженное эксцентрическое кальцинированное поражение ствола может быть причиной его разрыва и достаточно серьезно повышает вероятность неполной аппозиции стента, что в свою очередь увеличивает риск возникновения тромбоза или рестеноза в стенте. При значительной разнице в диаметрах ствола ЛКА и его ветвей не удается адекватно дилатировать стент, что приводит либо к дистальной диссекции, либо к неполной аппозиции стента в стволе ЛКА.

Широкое применение ВСУЗИ при стентировании ствола ЛКА позволяет не только проконтролировать результат стентирования, оценить аппозицию стента, определить наличие рестенотических масс в отдаленном периоде, но и уточнить показания к выполнению стентирования.

Практически в каждом третьем случае стентирования ствола ЛКА применялась ВАБК. Широкое использование этого метода вспомогательного кровообращения позволило избежать осложнений у пациентов с высоким риском хирургического вмешательства.

64–срезовая спиральная компьютерная томография позволяет неинвазивно оценить отдаленные результаты стентирования ствола ЛКА с высокой чувствительностью и специфичностью. Этот метод позволил визуализировать просвет имплантированных стентов, диагностировать рестеноз и развитие новых поражений. Его следует применять в тех случаях, когда нагрузочные тесты неинформативны или не могут быть выполнены.

ВЫВОДЫ

1. Стентирование ствола левой коронарной артерии является безопасной и эффективной процедурой, обеспечивающей долговременный положительный клинический результат у пациентов со стабильной стенокардией и при остром коронарном синдроме, а так же при наличии патологии, оказывающей негативное влияние на возможность выполнения операции в условиях искусственного кровообращения.

2. Применение стентов с лекарственным покрытием позволяет улучшить отдаленные результаты стентирования ствола левой коронарной артерии, за счет снижения частоты рестенозов в 3.3 раза по сравнению с голометаллическими стентами.

3. Отдаленные результаты стентирования ствола левой коронарной артерии определяются локализацией атеросклеротического поражения. Пациенты с изолированным стенозом ствола левой коронарной артерии имеют лучшие отдаленные результаты по сравнению с пациентами, у которых выявлено многососудистое поражение. Локализация стенотического поражения в устье и теле ствола левой коронарной артерии определяет лучшие отдаленные результаты по сравнению с локализацией поражения в терминальном отделе ствола.

4. Использование внутрисосудистого ультразвукового исследования дает дополнительную информацию об особенностях морфологии поражения и гемодинамической значимости стеноза, что позволяет уточнить показания к стентированию ствола левой коронарной артерии.

5. Применение внутриаортальной баллонной контрпульсации позволяет повысить безопасность стентирования ствола левой коронарной артерии у пациентов с оклюзированной правой коронарной артерией, при остром коронарном синдроме, у пациентов с выраженным поражением сердечной мышцы, т. е. факторами, повышающими риск вмешательства.

6. Использование 64–срезовой спиральной компьютерной томографии позволяет неинвазивно оценивать проходимость стентированных участков коронарных артерий с высокой чувствительностью и специфичностью.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Превентивное использование ВАБК при ОКС позволяет стабилизировать гемодинамику и создать условия для безопасного выполнения стентирования ствола ЛКА, особенно при выполнении бифуркационного стентирования.

2. При критическом стенозе ствола ЛКА целесообразно использовать для выполнения предилатации баллонные катетеры малых диаметров (1,5-2,0 мм) для снижения риска возникновения окклюзирующей диссекции.

3. При подготовке киссинг-дилатации устьев ветвей ствола ЛКА оба баллонных катетера должны находится в дистальной части проводникового катетера, для уменьшения времени окклюзии артерии при проведении инструмента.

4. Такие анатомические особенности, как поражение терминального отдела ствола левой коронарной артерии сочетающиеся с поражением устьев трех и более отходящих от него ветвей, значительное различие диаметров ствола левой коронарной артерии и ветвей, отходящих от него, и выраженное эксцентрическое кальцинированное поражение ствола левой коронарной артерии могут оказывать влияние на возможность выполнения безопасного стентирования и на непосредственные и отдаленные результаты. С учетом этих данных должен рассматриваться вопрос об аортокоронарном шунтировании

СПИСОК РАБОТ

1. , , , Миронков улучшения клинического состояния у больных ишемической кардиомиопатией после реваскуляризации. Российский кардиологический журнал. 2006. Внеочередной выпуск. с. 78-82.

2. , , , , Честухин ангиопластика у потенциальных реципиентов донорского сердца. Диагностическая и интервенционная радиология 2007. №3. с. 66-76.

3. , , . , А. Место эндоваскулярного метода в лечении поражения ствола левой коронарной артерии. – Диагностическая и интервенционная радиология. 2007. т. №1. с. 60-66.

4. , , , , Рядовой ангиопластика в лечении ишемической болезни сердца у больных после трансплантации почки. - Бюллетень НЦССХ им. РАМН. 2007. том 8. №6. стр.191.

5. , , Отдаленные результаты стентирования ствола левой коронарной артерии. Международный журнал интервенционной кардиоангиологии 2008. №14. с.95

6. , , , , Рядовой факторов, влияющих на оптимизацию стентирования ствола левой коронарной артерии. - Международный журнал интервенционной кардиоангиологии 2008. №16. с.11-17.

7. , , , Миронков ангиопластика при лечении болезни коронарных артерий пересаженного сердца. Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2008. №4. с. 19-25.

8. , , , Рядовой незащищенного ствола левой коронарной артерии у пациентки после трансплантации сердца. Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2008.№6. с. 68-74.

Список сокращений

АКШ – аортокоронарное шунтирование

АД – артериальное давление

ВАБК – внутриаортальная баллонная контрпульсация

ВСУЗИ – внутрисосудистое ультразвуковое исследование

ИБС – ишемическая болезнь сердца

КГ – коронарография

ЛЖ – левый желудочек

ЛКА – левая коронарная артерия

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография

ОВ – огибающая ветвь

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения

ОТТС – ортотопическая трасплантация сердца

ПМЖВ – передняя межжелудочковая артерия

ПКА – правая коронарная артерия

ЧКВ – чрезкожное коронарное вмешательство

ЧСС – частота сердечных сокращений

ФК – функциональный класс

ФИ – фракция изгнания

ЭКГ – электрокардиография

Q – ИМ – Q-образующий инфаркт миокарда

FFR –Fractional Flow Reserve (фракционный резерв кровотока)

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |