МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Утверждено

на заседании кафедры отопления,

вентиляции и кондиционирования

«14» апреля 2007г., протокол №9

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

«Вентиляция общественного здания»

(общественные здания административного назначения)

по дисциплине «Вентиляция» для студентов специальности

270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция»

Ростов-на-Дону

2007

Методические указания к курсовому проекту «Вентиляция общественного здания» (общественные здания административного назначения) по дисциплине «Вентиляция» для студентов специальности 270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция». – Ростов н/Д:Рост. гос. строит. ун-т, 2007. – 23 с.

Предназначены для выполнения курсового проекта по вентиляции общественных зданий административного назначения. Даны рекомендации по проектированию вентиляции в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил с применением современного оборудования. Указан состав проекта, даны пояснения по выполнению отдельных разделов. Изложена последовательность выполнения проекта, приведены справочные данные, основные зависимости, расчетные формулы.

Составители: доц., к. т.н.

доц., к. т.н.

Гладких

Темплан 2007 г., поз. 195

Подписано в печать 30.05.07. Формат 60×84/16.

Ризограф. Бумага писчая. Уч.-изд. л. 1,4.

Тираж 100 экз. Заказ

Редакционно-издательский центр

Ростовского государственного строительного университета.

Ростов-на-Дону, 22, .

© Ростовский государственный

строительный университет, 2007

СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект состоит из расчетной и графической частей.

Расчетная часть включает в себя следующие разделы:

1. Исходные данные для проектирования;

2. Краткое описание здания и требований к микроклимату помещений;

3. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

4. Расчет потерь теплоты через ограждающие конструкции;

5. Расчет расхода теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха;

6. Расчет поступлений теплоты за счет солнечной радиации;

7. Определение вредностей, поступающих в помещение:

- теплопоступления от людей;

- теплопоступления от ламп и осветительных приборов;

- теплопоступления от оргтехники;

- влагопоступления;

- газопоступления;

8. Определение воздухообменов помещений;

9. Основные решения по вентиляции;

10. Аэродинамический расчет вентиляционных систем;

11. Подбор вентиляционного оборудования.

Графическая часть проекта должна содержать:

- планы этажей здания;

- разрез зданий;

- схемы вентиляционных систем;

- установочный чертеж приточной камеры (план и разрез).

Оформление расчетной и графической части проекта должно быть выполнено в соответствии с [5,17].

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Исходные данные для проектирования принимаются по заданию преподавателя и оформляются на специальном бланке задания.

Исходные данные включают выбор наружных и внутренних метеорологических условий для трех периодов года – холодного, переходного и теплого.

Расчетные параметры наружного воздуха принимаются для заданного района строительства в соответствии с [1]. При проектировании общеобменной вентиляции для теплого периода расчетными являются параметры А, для холодного – параметры Б.

Расчет вентиляции переходного периода производится при температуре 10 оС и теплосодержании 26,5 кДж/кг.

Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с ГОСТ 30494.

При этом для холодного периода года следует принимать в качестве расчетных оптимальные параметры микроклимата, для теплого периода года допускается принимать допустимые параметры микроклимата.

В отдельных помещениях производственно-технического назначения (мастерские, лаборатории, складские, копировально-печатные и т. п.) параметры микроклимата следует принимать допустимыми с учетом [7, 8].

В соответствии с [6] помещения общественных зданий делятся на шесть категорий:

Помещения 1-й категории — помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха.

Помещения 2-й категории — помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой.

Помещения категории 3а — помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды.

Помещения категории 3б — помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде.

Помещения категории 3в — помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды.

Помещения 4-й категории — помещения для занятий подвижными видами спорта.

Помещения 5-й категории — помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки, процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т. п.).

Помещения 6-й категории — помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые).

В табл.1 приводятся нормируемые показатели микроклимата в обслуживаемой зоне помещений.

Таблица 1

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне общественных зданий

(ГОСТ 30494)

Пе-ри-од года | Наименование помещения или категория | Температура воздуха, °С | Результирую-щая темпера - тура, °С | Относитель- ная влаж- ность,% | Скорость движения воздуха, м/с |

| ||||||||||||

опти- маль- ная | допус-тимая | опти - маль- ная | допус-тимая | опти-маль-ная | допус-тимая, не более | опти-маль- ная, не более | допус-тимая, не более |

| ||||||||||

Хо- | 1 категория | 20-22 | 18-24 | 19-20 | 17-23 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |

| ||||||||

лод | 2 » | 19-21 | 18-23 | 18-20 | 17-22 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |

| ||||||||

ный | За » | 20-21 | 19-23 | 19-20 | 19-22 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |

| ||||||||

3б » | 14-16 | 12-17 | 13-15 | 13-16 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |

| |||||||||

Зв » | 18-20 | 16-22 | 17-20 | 15-21 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |

| |||||||||

4 » | 17-19 | 15-21 | 16-18 | 14-20 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |

| |||||||||

5 » | 20-22 | 20-24 | 19-21 | 19-23 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |

| |||||||||

6 » | 16-18 | 14-20 | 15-17 | 13-19 | НН* | НН | НН | НН |

| |||||||||

Ванные, душевые | 24-26 | 18-28 | 23-25 | 17-27 | НН | НН | 0,15 | 0,2 |

| |||||||||

Теп- лый | Помещения с постоянным пре- быванием людей | 23-25 | 18-28 | 22-24 | 19—27 | 60-30 | 65 | 0,3 | 0,5 | |||||||||

* НН - не нормируется | ||||||||||||||||||

Средняя температура наружного воздуха, оС, и продолжительность отопительного периода, сут., принимаются в соответствии с [1] для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 оС – при проектировании общественных зданий.

В исходных данных для проектирования должны быть указаны ориентация здания относительно сторон света, источник теплоснабжения и параметры теплоносителя, а также особые условия, если они имеются.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ К МИКРОКЛИМАТУ ПОМЕЩЕНИЙ

Методические указания предназначены для выполнения курсового проекта по вентиляции административных органов управления, административных учреждений различных предприятий, научно-исследовательских, проектных и конструкторских организаций, кредитно -

финансовых учреждений, судебно-юридических учреждений, редакционно-издательских организаций (за исключением типографий). Они также могут быть использованы при проектировании зданий и помещений других учреждений непроизводственной сферы деятельности, где основные помещения используются только часть суток и в которых в основном находится постоянный контингент работников, привыкших к местным условиям.

Помещения в зданиях административного назначения, как правило, составляют следующие основные функциональные группы:

а) кабинеты руководства;

б) рабочие помещения структурных подразделений учреждений и организаций;

в) помещения для совещаний и (или) конференц-залы;

г) помещения информационно-технического назначения, в том числе: технические библиотеки, проектные кабинеты, архивы, помещения информационно-вычислительной техники и др.;

д) входная группа помещений, в том числе: вестибюль, аванвестибюль, гардероб, бюро пропусков, помещение охраны;

е) помещения социально-бытового обслуживания, в том числе: помещения предприятий общественного питания, медицинского обслуживания, санитарные узлы, бытовые помещения для обслуживающего и эксплуатационного персонала, спортивно-оздоровительные помещения и др.

ж) помещения технического обслуживания здания, в том числе: ремонтные мастерские, кладовые различного назначения и т. п.

з) помещения для инженерного оборудования, в том числе: венткамеры, электрощитовые и т. п.

В разделе должно быть отражено назначение здания, характеристика наружных ограждений, строительный объем, планировка, режим работы учреждения, наличие и характеристика оборудования, количество персонала. Виды вредных выделений и их влияние на человека, температурно-влажностные и другие требования к микроклимату помещений.

3. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

В данном курсовом проекте необходимо определить приведенные сопротивления теплопередаче наружных ограждений по табл. 2 в зависимости от численного значения градусо-суток отопительного периода Dd, оС·сут., определяемых по формуле

Dd = (tint – tht) zht, (3.1)

где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, оС,

принимаемая для общественных зданий по минимальным

значениям оптимальной температуры по [6] в интервале

16 -21 оС; для административных зданий tint=18 oC [3];

tht zht – средняя температура наружного воздуха, оС, и

продолжительность, сут., отопительного периода, принимаемые по [1] для периода со среднесуточной температурой не более 8 оС – при проектировании общественных зданий.

Таблица 2

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

(СНиП )

Здания и помещения, коэффициенты а и b | Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С·сут | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м2·°С/Вт, ограждающих конструкций | ||||

Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над неота-пливаемыми подпольями и подвалами | Фонарей с вертикальным остеклением | |||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Общественные, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом | 2000 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 0,3 | 0,3 |

4000 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,4 | 0,35 | |

6000 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 0,5 | 0,4 | |

8000 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 0,6 | 0,45 | |

10000 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 0,7 | 0,5 | |

12000 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 0,8 | 0,55 | |

а | — | 0,0003 | 0,0004 | 0,00035 | 0,00005 | 0,000025 |

b | — | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,25 |

Примечание.

Значения Rreq для величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по формуле

Rreq = aDd + b

4. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

Расчет потерь теплоты через ограждающие конструкции следует произвести по общеизвестной методике [12].

5. РАСЧЕТ РАСХОДА ТЕПЛОТЫ НА НАГРЕВАНИЕ ИНФИЛЬТРУЮЩЕГОСЯ ВОЗДУХА

Расчет следует произвести в соответствии с [13].

6. РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ТЕПЛОТЫ ЗА СЧЕТ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ

Расчет поступлений теплоты за счет солнечной радиации следует производить для теплого периода года в соответствии с [9,12]. Необходимо рассчитать количество теплоты, поступающей через покрытие и через световые проемы для каждого часа расчетного времени суток (например, в течение рабочего дня с 9.00 до 18.00).

Величину теплопоступлений через световые проемы, следует считать для проемов, сориентированных в каждую сторону света, отдельно.

Далее, просуммировав для каждого расчетного часа теплопоступления через все проемы и через покрытие, выбрать максимальное значение. Это и будет расчетное количество теплоты, поступающее в помещение за счет солнечной радиации.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕДНОСТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В ПОМЕЩЕНИЕ

Основными вредностями, поступающими в помещения, являются теплота, влага, углекислый газ. Расчет количества поступающих вредностей производится для теплого и холодного периодов года.

7.1. Теплопоступления

Внутренние тепловые нагрузки в помещениях общественных зданий административного назначения слагаются в основном из:

- теплоты, выделяемой людьми;

- теплоты, выделяемой лампами и осветительными приборами;

- теплоты, выделяемой работающими приборами и оборудованием: компьютерами, печатающими устройствами, фотокопировальными машинами и пр.

Теплопоступления от людей зависят от интенсивности выполняемой работы и параметров окружающего воздуха. Теплота, выделяемая людьми, складывается из явной, т. е. передаваемой в помещение путем конвекции и лучеиспускания, и скрытой, затрачиваемой на испарение влаги с поверхности кожи и из легких.

Теплопоступления от людей Qл, Вт, могут быть определены по формуле

Qл = n·q, (7.1)

где n - расчетное число людей;

q - тепловыделение одним человеком, Вт. Принимается по табл. 3.

Таблица 3

Выделение теплоты одним человеком

Температура воздуха, оС | Положение сидя либо состояние отдыха | Положение стоя либо легкое движение | ||||

явное | скрытое | полное | явное | скрытое | полное | |

14 | 103 | 15 | 118 | 117 | 21 | 138 |

18 | 89 | 15 | 104 | 100 | 33 | 133 |

20 | 82 | 21 | 103 | 92 | 42 | 133 |

22 | 76 | 26 | 102 | 84 | 48 | 132 |

24 | 67 | 35 | 102 | 72 | 60 | 132 |

26 | 61 | 41 | 102 | 63 | 69 | 132 |

28 | 51 | 51 | 102 | 53 | 79 | 132 |

30 | 40 | 60 | 100 | 41 | 89 | 130 |

32 | 20 | 78 | 98 | 22 | 106 | 128 |

Теплопоступления от ламп и осветительных приборов.

В настоящее время в основном используются два типа осветительных приборов: лампы накаливания и люминисцентные лампы.

Теплопоступления от ламп накаливания Qосв, Вт, определяются по формуле:

Qосв. = η·Nосв, (7.2)

где η = 0,92 – 0,97 – коэффициент перехода электрической энергии

в тепловую;

Nосв – установочная мощность ламп, Вт.

Световая нагрузка должна быть задана. Если она неизвестна, то для предварительных расчетов для хорошо освещенных помещений можно принимать Nосв = 50 – 100 Вт/м2.

При использовании люминисцентных ламп принимают η = 0,5 - 0,6.

Чтобы определить количество выделяемой в окружающее пространство теплоты, необходимо также учитывать тип осветительных приборов, устанавливаемых на подвесном потолке.

В случае встраивания элементов освещения в подвесной невентилируемый потолок все 100% выделенной теплоты поступают в помещение. Если подвесной потолок вентилируемый, то часть выделенной светильниками теплоты уносится обменным воздухом, и в помещение поступает 60 – 70% от всей выделенной теплоты. В помещении с вентилируемым потолком и с вытяжкой через плафон количество теплоты, поступающей в помещение, составляет 50%. В отношении некоторых учреждений могут применяться коэффициенты одновременности использования освещения с учетом отсутствия служащих.

Теплопоступления от оргтехники, Qорг., Вт, например, компьютеров могут быть приняты в среднем в размере 300 Вт на 1 компьютер или 30% от мощности оборудования.

7.2. Влагопоступления

Источником влаговыделений в общественных зданиях административного назначения в основном являются люди. Влаговыделения от людей зависят от интенсивности их работы, температуры воздуха и окружающих поверхностей, от подвижности и влажности воздуха.

Средние значения выделения влаги человеком в состоянии покоя или при выполнении легкой работы в зависимости от температуры воздуха при средней его влажности приведены в табл. 4.

Таблица 4

Выделение влаги одним человеком

Характер работы | Выделение влаги одним человеком, кг/ч, при температуре, оС | ||||

15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |

Состояние покоя | 0,35 | 0,40 | 0,62 0 | 0,94 | 0,150 |

Легкая физическая работа | 0,82 | 0,125 | 0,175 | 0,230 | 0,300 |

Общее количество влаги, поступающей в помещение от людей Wл, кг/ч, определяется по формуле

Wл = d · n, (7.3)

где d - количество влаги, выделяемой одним человеком, кг/ч;

n - количество людей, находящихся в помещении.

7.3. Газопоступления (CO2) от людей Zл, л/ч, определяются по формуле

Zл = z · n, (7.4)

где z - количество углекислого газа, выдыхаемого одним человеком, л/ч;

для административных зданий для любого периода года может

быть принято равным 20 л/ч.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХООБМЕНОВ ПОМЕЩЕНИЙ

Воздухообмены для основных помещений административных зданий таких, как офисы, конференц-залы, залы совещаний и т. п. определяются по расчету из условий ассимиляции выделяющихся вредностей до нормируемых величин. Расчет производится последовательно для каждого вида выделяющихся вредностей (теплота, влага, СО2) по трем периодам года (холодный переходный, теплый).

8.1. Определение воздухообменов из условия ассимиляции теплоизбытков

Воздухообмен из условия ассимиляции явных теплоизбытков GQ, кг/ч, определяется по формуле

|

, (8.1)

где Qизб. явн. – явные избыточные тепловыделения в помещении, Вт;

tl – температура воздуха, удаляемого из помещения, оС;

tin – температура воздуха, подаваемого в помещение, оС;

с – удельная массовая теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/кг оС.

Воздухообмен из условия ассимиляция полных теплоизбытков GQ, кг/ч, определяется по формуле

|

![]() (8.2)

(8.2)

где il – теплосодержание воздуха, удаляемого из помещения, кДж/кг;

iin – теплосодержание воздуха, подаваемого в помещение, кДж/кг;

Теплоизбытки в помещении Qизб., Вт, в теплый период года

Qизб.= Qл + Qосв.+ Qорг. + Qс. р. , (8.3)

где Qл – теплопоступления от людей в теплый период года, Вт;

Qосв. – теплопоступления от освещения, Вт;

Qорг. – теплопоступления от оргтехники, Вт;

Qс. р .– поступление теплоты за счет солнечной радиации, Вт.

Теплоизбытки в холодный период года Qизб., Вт,

Qизб. = Qл + Qосв. + Qорг. – Qпот. , (8.4)

где Qл – теплопоступления от людей в холодный период года, Вт;

Qосв. – теплопоступления от освещения, Вт;

Qорг.– теплопоступления от оргтехники, Вт;

Qпот.– теплопотери помещений, Вт.

Можно считать, что теплопотери помещений компенсируются приборным отоплением, тогда Qпот. из формулы (8.4) исключается.

8.1.1. Определение температуры приточного воздуха

Для ассимиляции теплоизбытков температура приточного воздуха tin должна быть несколько ниже нормируемой температуры внутреннего воздуха в помещении, т. е. tin = text –Δt. Величина допустимого отклонения температуры притока от температуры в обслуживаемой зоне зависит от места расположения приточных отверстий и может быть принята в соответствии с табл. 5.

Таблица 5

Рекомендуемый перепад температур на притоке

Период года и подача воздуха в помещение | Перепад температур на притоке Δt,°С |

Теплый период | На 0,5° выше расчетной температуры наружного воздуха (подогрев в вентиляторе) |

Холодный и переходный периоды при подаче воздуха а) непосредственно в рабочую зону б) на высоте от 2,5 м до 4 м от уровня пола в) на высоте более 4 м от уровня пола г) через потолочные плафоны эжекцион- ного типа | 2о 4 — 6 о 6 — 8 о 8 — 15 о |

8.1.2. Определение температуры воздуха, удаляемого из помещения

Температура уходящего воздуха tl зависит от высоты установки вытяжного отверстия от уровня пола Н, м, и определяется из выражения

tl = tint + β﴾H – 1,5﴿ , (8.5)

где β – температурный градиент, оС/м. Для общественных зданий

β = 0,4 – 0,5.

8.1.3. Построение процесса в помещении на i-d-диаграмме

Величину влагосодержания и теплосодержания удаляемого и приточного воздуха, а также воздухообмены можно определить по i-d-диаграмме следующим образом.

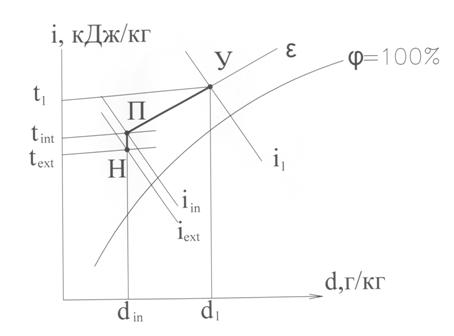

Теплый период (рис. 1):

- на i-d-диаграмму наносят точку Н (text, iext), соответствующую состоянию наружного воздуха в теплый период;

- из точки Н по d-const проводят линию процесса нагрева воздуха в вентиляторе на 1о, получают точку П, соответствующую состоянию приточного воздуха, подаваемого в помещение;

- определяют луч процесса в помещении по формуле

![]() , (8.6)

, (8.6)

где Qизб. – теплоизбытки в помещении в теплый период, Вт;

W - влаговыделения в помещении в теплый период, кг/ч;

- через точку П проводят луч процесса ε до пересечения с изотермой tl, соответствующей температуре удаляемого воздуха, получают точку У, соответствующую состоянию воздуха, удаляемого вытяжными системами;

- определяют параметры точки П (iin, din) и точки У (il, dl), необходимые для расчета воздухообмена.

|

Рис. 1. Вентиляционные процессы для теплого периода года

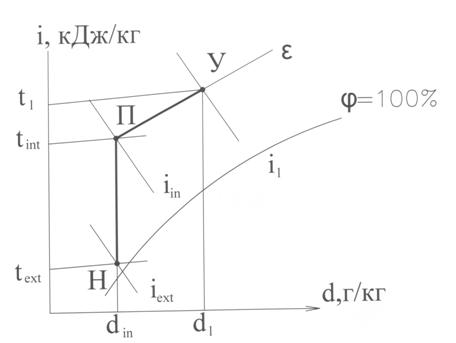

Холодный период года (рис. 2):

- на i-d диаграмму наносят точку H (text, iext), соответствующую расчетным параметрам наружного воздуха в холодный период;

- строят процесс нагревания наружного воздуха в воздухонагревателе до температуры притока, проводя из точки Н прямую по d-const до пересечения с изотермой tin ; получают точку П, соответствующую состоянию приточного воздуха;

- определяют луч процесса в помещении в холодный период по формуле (8.6), принимая Qизб. равным теплоизбыткам в помещении в холодный период, а W равным влаговыделениям в помещении в холодный период;

- через точку П проводят луч процесса в помещении ε до пересечения с изотермой tl ; получают точку У, соответствующую параметрам воздуха, удаляемого вытяжными системами;

- определяют параметры точки П (iin, din) и точки У (il, dl), необходимые для расчета воздухообмена в холодный период года.

|

Рис. 2. Вентиляционные процессы в холодный период года

В переходный период года проверяют, можно ли подавать приточный воздух в помещение без подогрева, т. е. с параметрами наружного воздуха для переходного периода text = 10 оС и iext = 26,5 кДж/кг.

Из полученных ранее воздухообменов к дальнейшему расчету принимают наибольший. Далее расчет ведут в следующей последовательности:

- на i-d - диаграмму наносят точку Н (text= 10 oC, iext = 26, 5 кДж/кг), соответствующую параметрам наружного воздуха в переходный период;

- из формулы (8.2) при принятом к расчету воздухообмене G определяется теплосодержание воздуха, удаляемого вытяжными системами, il, т. е.:

il = iext + ![]() , (8.7)

, (8.7)

- из точки Н проводят луч процесса ε для холодного периода до пересечения с изотермой tl ; получают точку У, соответствующую параметрам воздуха, удаляемого вытяжными системами;

- из формулы (8.5) находят температуру внутреннего воздуха, т. е.

tint = tl – β(H – 1,5) (8.8)

Если температура внутреннего воздуха получится в пределах допустимых значений, то подача приточного воздуха возможна без подогрева, если ниже, то подогрев необходим.

8.1.4. Воздухообмен из условия ассимиляции влаговыделений Gw, кг/ч,

Gw =![]() , (8.9)

, (8.9)

где W – влаговыделения в помещении, г/ч;

dl – влагосодержание воздуха, удаляемого из помещения, г/кг;

din – влагосодержание воздуха, подаваемого в помещение, г/кг.

8.1.5 Воздухообмен из условия ассимиляции газопоступлений Lco2 , м3/ч,

Lco2 =  , (8.10)

, (8.10) ![]() где Z – газовыделения в помещении, л/ч;

где Z – газовыделения в помещении, л/ч;

zl – концентрация газа в воздухе, удаляемом из помещения, л/м3;

zin – концентрация газа в воздухе, подаваемом в помещение, л/м3 ;

Допустимые значения концентрации СО2 в воздухе помещений с кратковременным пребыванием людей составляют 2 л/м3, с длительным пребыванием людей – 1,25 л/м3.

При прямоточной подаче приточного воздуха концентрацию газа в подаваемом воздухе можно принять равной концентрации в наружном воздухе, которая для небольших городов составляет 0,40 л/м3, для больших городов – 0,50 л/м3.

Для дальнейших расчетов принимается наибольшая величина воздухообмена. Следует проверить, достаточен ли принятый воздухообмен для обеспечения нормируемого удельного расхода приточного наружного воздуха [3].

Подача наружного воздуха в помещения Lext, м3/ч, должна быть не менее объема, определяемого по формуле

Lext = m·n, (8.11)

где m – нормируемый удельный расход наружного приточного воздуха на 1 человека, м3/ч·чел (табл. 6);

n – число людей в помещении.

Таблица 6

Нормы подачи наружного воздуха в помещения

(СНиП )

Помещения | Объем наружного приточного воздуха (не менее) | |

|

(в режиме обслуживания) | в нерабочее время (в режиме простоя) | |

Рабочие помещения сотрудников | 20 м3/ч·чел (4 м3/ч·м2) | 0,2 об/ч |

Кабинеты | 3 м3/ч·м2 | 0,2 об/ч |

Конференц-залы, залы совещаний | 20 м3/ч на 1 чел. | 0,2 об/ч |

Курительные | 10 об/ч | 0,5 об/ч |

Туалеты | 25 м3/ч на один унитаз (10 об/ч) | 0,5 об/ч |

Душевые | 20 м3/ч на 1 сетку | 0,2 об/ч |

Умывальные | 20 м3/ч | 0,2 об/ч |

Кладовые, архивы | 0,5 об/ч | 0,5 об/ч |

Помещения технического обслуживания здания: | ||

без выделения вредных веществ; | 1,0 об/ч | 0,2 об/ч |

с вредными веществами | По расчету на ассимиляцию вредных веществ | 0,5 об/ч |

Примечание. В скобках указаны допустимые величины. |

8.1.6. Определение воздухообмена по нормативным кратностям

Воздухообмен прочих помещений таких, как кладовые, архивы, технические помещения, санузлы, курительные и др. рассчитывается по нормам подачи воздуха (табл. 6) или по нормативным кратностям.

Воздухообмен по кратности

L = k V, (8.12)

где k – кратность воздухообмена, 1/ч;

V– oбъем помещения, м3.

9. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ

В зданиях административного назначения применяется механическая и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением конференц-залов, помещений предприятий общественного питания, киноаппаратной и аккумуляторной, для каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции.

Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2м от пола.

Подачу приточного воздуха следует предусматривать непосредственно в помещения с выделениями вредных веществ в объеме 90% количества воздуха, удаляемого вытяжными системами, остальное количество воздуха (10%) – в коридор или холл.

Выбор способа подачи приточного воздуха в вентилируемые помещения и типа воздухораспределителей следует производить в соответствии с [10].

Воздухообмен в помещениях проектных залов, служебных помещениях, кабинетах следует, как правило, организовывать по схеме «сверху-вниз» или «сверху-вверх», а в конференц-залах «сверху-вниз-вверх»; допускаются и другие схемы воздухообмена при соответствующем обосновании.

Рециркуляция воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей допускается только в нерабочее время.

Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:

- санузлов и курительных;

- рабочих помещений, кабинетов и т. п.;

- помещений предприятий общественного питания;

- помещений производственно-технического назначения и складских.

Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м2 допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.

Вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях зданий с расчетным количеством сотрудников менее 300 человек и высотой 1-3 этажа.

В макетных мастерских и других помещениях, где возможно выделение в воздух пыли и аэрозолей, объем воздуха, удаляемого через вытяжной шкаф, следует определять в зависимости от скорости движения воздуха в расчетном проеме шкафа согласно табл. 7.

Таблица 7

Скорости движения воздуха в рабочем проеме вытяжного шкафа

Класс опасности вредных веществ в рабочей зоне* | Скорость движения воздуха в расчетном проеме шкафа, м/с (не менее) |

4-й | 0,5 |

3-й | 0,7 |

1-й и 2-й | 1 |

* По ГН 2.2.5.686. Примечание. При работах, связанных с выделением в воздух взрывоопасных веществ, скорость движения воздуха в расчетном проеме вытяжного шкафа следует принимать 1 м/с. |

В хранилищах ценных документов и депозитариях по требованиям условий хранения следует предусматривать кондиционирование 3-го класса.

Воздушно-тепловые и воздушные завесы в главных входах в здание следует предусматривать при условии, если расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства (параметры Б) составляет минус 15 оС и ниже и количество работающих в здании более 200 чел.

Помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибрации, например, вентиляционные камеры, не следует располагать смежно, над и под помещениями для совещаний, конференц-залами, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей.

10. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

В курсовом проекте следует рассчитать воздуховоды одной приточной и одной вытяжной системы по общепринятой методике [11, 14]. В пояснительной записке к курсовому проекту представить краткое описание методики расчета, расчетные схемы систем и результаты расчета в табличной форме.

11. ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Оборудование приточных вентиляционных систем подбирается в зависимости от принятой схемы вентиляции, кроме того, необходимо учитывать, принимается ли приточная камера типовой или нестандартной. В первом случае оборудование приточной системы подлежит поверочным расчетам, т. к. приточные камеры комплектуются определенным набором вентиляционного оборудования. Во втором случае необходимо произвести и выбор оборудования с поверкой его характеристик.

В курсовом проекте следует подобрать оборудование для рассчитанных одной приточной и одной вытяжной системы.

11.1. Воздухонагреватели

Воздухонагреватели рассчитывают в следующей последовательности.

Количество теплоты, необходимой для нагрева воздуха Q, Вт

, (11.1)

, (11.1)

где G – количество нагреваемого воздуха для зимнего периода, кг/ч;

tнач – начальная температура нагреваемого воздуха, ºС;

tin – температура приточного воздуха, поступающего в помещение,

оС.

Начальная температура воздуха при прямоточном режиме tнач= text.

Задаваясь массовой скоростью воздуха vρ, кг/(м2.с), определяют полную площадь фронтального сечения f, м2, теплообменников по воздуху

![]() . (11.2)

. (11.2)

Пользуясь техническими данными о воздухонагревателях [14, 15], и исходя из необходимой площади фронтального сечения f, подбирают номер и число устанавливаемых параллельно теплообменников и находят действительную площадь их фронтального сечения fд, м2.

При подборе воздухонагревателей необходимо стремиться к тому, чтобы число их было минимальным.

Фактическая массовая скорость воздуха в воздухонагревателе:

![]() . (11.3)

. (11.3)

Скорость движения воды в трубках воздухонагревателя W, м/с (только при теплоносителе вода):

, (11.4)

, (11.4)

где fтр – живое сечение трубок для прохода воды, м2 /14,15/;

tг – температура горячей воды, оС;

tо – температура обратной воды, оС;

Сw – теплоемкость воды, кДж/(кг. оС); Сw = 4,19.

В зависимости от W и vρ для данной модели воздухонагревателя по [14, 15] определяют значение коэффициента теплопередачи воздухонагревателя К, Вт/(м2.оС).

Необходимая площадь поверхности нагрева Fтр, м2, воздухонагревательной установки

. (11.5) Число устанавливаемых воздухонагревателей:

. (11.5) Число устанавливаемых воздухонагревателей:

(11.6)

(11.6)

где Fв – площадь поверхности нагрева одного воздухонагревателя

выбранной модели.

Округляют число теплообменников до кратного числа их в первом ряду n, находят действительную площадь поверхности нагрева установки

Fу = Fв. n. (11.7)

Тепловой поток выбранного воздухонагревателя не должен превышать расчетный более чем на 10%. Избыточный тепловой поток выбранного воздухонагревателя составит:

. (11.8)

. (11.8)

При избыточном тепловом потоке более 10% следует применить другую модель или номер воздухонагревателя и произвести повторный расчет.

По [14,15] по массовой скорости воздуха определяют аэродинамическое сопротивление воздухонагревательной установки ΔΡА, Па.

Гидравлическое сопротивление воздухонагревателя по воде ΔPw, Па,

ΔΡW = А. W2 , (11.9)

где А – коэффициент, принимаемый по [14,15].

Гидравлическое сопротивление воздухонагревательной установки определяют умножением сопротивления одного воздухонагревателя на число воздухонагревателей, соединенных последовательно по воде.

На сопротивление по воздуху следует давать запас 10%, на сопротивление по воде – 20%.

11.2. Вентиляторы

Для общественного здания принимаются радиальные вентиляторы. Они комплектуются с электродвигателем, передачей, виброоснованием. Необходимый вентиляторный агрегат подбирается по справочной литературе [14, 15, 16] в зависимости от расчетной производительности системы по воздуху и давления.

Расчетная производительность L, м3/ч:

![]() , (11.10)

, (11.10)

где 1,1 – коэффициент запаса;

G – расход воздуха в системе, кг/ч;

ρ – плотность воздуха в зависимости от его температуры, кг/м3.

Полное давление вентилятора принимается равным потерям давления в системе, которые определяются в результате гидравлического расчета Рс, Па. В соответствии с этими данными (L, Pс) подбирается типоразмер вентилятора и всего комплекта.

Соответствие установочной мощности электродвигателя расчетной определяется по формуле:

Nуст = кэ. N, (11.11)

где Nуст – расчетная установочная мощность, кВт;

кэ – коэффициент запаса мощности;

N – потребная мощность на валу электродвигателя, кВт.

Величина кэ зависит от мощности на валу электродвигателя и определяется по табл. 8.

Таблица 8

Коэффициент запаса мощности

N, кВт | кэ для радиальных вентиляторов |

0,5 | 1,50 |

0,51-1,0 | 1,30 |

1,01-2,0 | 1,20 |

2,01-5,0 | 1,15 |

5,0 | 1,10 |

Расходуемая мощность на валу электродвигателя N, кВт:

где ηв – КПД вентилятора;

ηр – КПД передачи (на одном валу с электродвигателем – 1, для

клиновых ремней – 0,9–0,95);

ηП – КПД подшипников (0,95-0,98).

Мощность принятого к установке электродвигателя должна быть ближайшей большей из выпускаемых комплектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП . Строительная климатология / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 58 с.

2. СНиП . Тепловая защита зданий / Госстрой России. – М.:

, 2004. – 25 с.

3. СНиП . Общественные здания административного назначения / Госстрой России, - М.: , 2004. – 22 с.

4. СНиП . Отопление, вентиляция и кондиционирование /

Госстрой России. – М.: , 200с.

5. Методические указания на тему: «Отопление, вентиляция и

кондиционирование воздуха здания» (для всех форм обучения

специальности 290700 «Теплогазоснабжение и вентиляция»). – Ростов н/Д:Рост. гос. строит. ун-т., 2003 – 32 с.

6. ГОСТ 30494. Здания жилые и общественные, Параметры

микроклимата в помещениях. –М.: Госстрой России, ГУП ЦПП,1999.-9с.

7. ГН 2.2.5.686

8. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений: Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.4.548-96. –М.: Информационно-издательский центр Минздрава России, 1997.-20 с.

9. Расчет солнечной радиации: методические указания к курсовому и

дипломному проектированию для студентов специальности 290700-

ТГСиВ. – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 20с.

10. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию

«Расчет воздухораспределения в помещениях» для студентов

Специальности 290700 «Теплогазоснабжение и вентиляция». – Ростов

н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2006. – 36 с.

11. Методические указания «Аэродинамический расчет воздуховодов систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и

кондиционирования». Для студентов специальности 290700

«Теплогазоснабжение и вентиляция», выполняющих курсовые и

дипломные проекты. – Ростов н/д: Рост. гос. строит. ун-т, 2001.- 34с.

12. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Отопление/ , , и др.; Под ред. и . – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1990. – 344 с. (Справочник проектировщика).

13. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн.1. / , , и др.; Под ред. и . –4-е изд., перераб. и доп. –М.: Стройиздат, с. (Справочник проектировщика).

14.Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн.2. / , и др.; Под ред. и . –4-е изд., перераб. и доп. –М.: Стройиздат, с. (Справочник проектировщика).

15. , Новгородский выбора вентиляторов и воздухонагревателей при проектировании систем вентиляции. Ростов н/Д: РГАС, 1993. – 147 с.

16. Карагодин выбора вентиляторов при проектировании систем вентиляции: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный строительный университет, 2006. – 87 с.

17. ГОСТ 21.602 – 79. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Воздуха. Рабочие чертежи. – М.:Госстрой СССР, 19с.