Л. Макарова,

ст. преподаватель кафедры

ГУ-ВШЭ

Пенсионная реформа: неравенство накопительной схемы.

В 2002 году взамен старой распределительной системы, сформировавшейся еще с советских времен, была введена накопительно-страховая[1].Источником ее формирования явился Единый социальный налог[2]. Получилось вот чтo: 28% от фонда оплаты труда, уплачиваемые работодателями, делятся внутри пенсионной казны на две равные части. Первые 14% формируют так называемую накопительно-страховую пенсию и тоже делятся на две части, но неравные. Большая часть –8-12% попадает на личные персональные счета граждан в Пенсионном фонде России (ПФР) в виде так называемых пенсионных прав, однако фактически расходуется на текущие выплаты. Оставшиеся 2-6% оседают на пенсионных счетах граждан в виде живых денег. Они по закону подлежат инвестированию на фондовом рынке через управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды.

За два года на накопительно-страховых счетах, по данным ПФР сформировалось около 300 млрд. рублей.

По предложению Правительства единый социальный налог понизили[3] с 35.6% до 26% от фонда оплаты труда. При этом уровень пенсионных взносов снизился с 28 до 20%. Налоговый закон "О внесении изменений в главу 24 части второй НК РФ, федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании" и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов", предусматривающий снижение ставки единого социального налога с 35,6 до 26 процентов, вступил в действие с 2005 года[4].

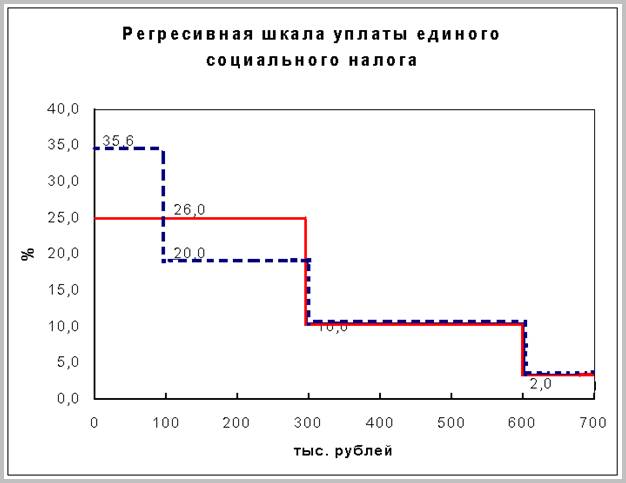

Наряду с изменением базовой ставки налога была изменена и его регрессивная шкала:

26% - для работников с заработной платой до 280 тыс. рублей в год

10% - для работников с заработной платой от 280 до 600 тыс. рублей в год,

2%- для работников с заработной платой более 600 тысяч рублей в год.

При этом платежи в Пенсионный фонд составят 20% и распределятся следующим образом 6% в федеральный бюджет, а 14% в Пенсионный фонд. При действующем порядке 28% соответственно распределялись между федеральным бюджетом и Пенсионном фонде поровну.

Также планируется в 2005 году покрыть дефицит Пенсионного фонда из стабилизационного фонда[5].

Однако из анализа старой и новой регрессионной шкалы видно, что налоговое бремя снизится далеко не для всех, а более того для некоторых отраслей налоговая нагрузка даже повысится, а именно для тех отраслей, где работники получают от 100 до 300 тысяч рублей в год или от $ 300-800 в месяц. По новой системе они вынуждены будут платить не 20%, а уже 26%.

Согласно теоретическим предпосылкам экономистов, снижение ЕСН должно вывести из тени многих работников и работодателей, но при нынешнем снижении мы имеем не уменьшение, а увеличение налоговой нагрузки на доходы, скажем так, «среднего класса», которые могут и не захотеть в новых условиях выходить из тени.

Что касается доходов Пенсионного фонда, то в результате реформы, он может иметь дефицит средств в размере около 103 млрд. рублей, который придется покрывать из федерального бюджета. По расчетам Минфина[6] этот дефицит (в размере 80,95 млрд. рублей) планируется покрыть из стабилизационного фонда[7].

Еще одно нововведение, касается россиян, родившихся до 1967 года, они будут исключены из накопительной системы, а накопления молодого поколения станут ощутимо меньше вместо 6%, на их счета будут поступать лишь 4%.

Кроме этого все желающие самостоятельно могут платить 4% от своей заработной платы в ПФ, а 2% им будет доплачивать государство.

Что касается малого бизнеса, то Минфин хотел бы вернуть ЕСН, который не платится с 2003 года.

Что в итоге может получиться?

Рис.1[8]

Рис.1[8]

Для 15% всех работников с зарплатой от 280 до 860 долларов в месяц ЕСН повышается.

С экономической точки зрения здесь мы имеем классический случай переноса сферы действия налога, то есть различные группы населения, на которых формально распространяется действие налогообложения и группы населения, действительно платящие этот налог. И в нашем случае, это разные группы.

Получается, что 80% отчислений в Пенсионный фонд, согласно принципу Вильфредо Парето "20 к 80", платят честно 20% населения.

В настоящее время состояние и динамика пенсионной системы в Российской Федерации (по данным Пенсионного фонда Российской Федерации) характеризуется следующими показателями, которые представлены в таблице.

Таблица 1.

Название показателей | 1998 | 2002 | 2003 | 2004 |

Численность пенсионеров – всего (млн. чел.) | 38,5 | 38,5 | 38,9 | 38,9 |

В том числе по старости | 29,1 | 29,0 | 30,0 | 30,0 |

Средний размер пенсии (рублей) | 399 | 1380 | 1642 | 1836 |

В том числе по старости | 426 | 1483 | 1777 | 1988 |

Прожиточный минимум пенсионера (рублей) | 348 | 1372 | 1588 | 1786 |

Отношение среднего размера пенсии к среднему размеру заработной платы (%) | 38,0 | 31,3 | 31,3 | 30,00 |

Расходы на выплату государственных пенсий (млрд. рублей) | 184,1 | 642,7 | 769,1 | 858,4 |

В том числе на выплату трудовых пенсий | 167,0 | 597,6 | 718 | 802,8 |

Источник: . Пенсионная реформа: стартовые коллизии и необходимость концептуальной корректировки// Российский экономический журнал, № 11-12, 2003, с.38-45.

Развитие пенсионной системы, как видно из таблицы, предусматривает постепенное снижение размера одного из базовых показателей – отношение среднего размера пенсии к среднему размеру заработной платы (коэффициента замещения). При этом следует учесть и низкий уровень покупательной способности пенсии, который в настоящее время составляет всего 45-50% от уровня 1990 года. Актуарные расчеты, выполненные специалистами Всемирного банка, свидетельствуют о том, что в средне - и долгосрочной перспективе размер пенсии по отношению к заработной плате в России будет понижаться: до 29% в 2005 году, до 24% в 2012 году и т. д.

Источник: . Пенсионная реформа: стартовые коллизии и необходимость концептуальной корректировки// Российский экономический журнал, № 11-12, 2003, с.38-45.

Рис.2.

Таблица 2. Поступление и расходование средств в ПФ РФ.(млн. рублей).

1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | |

Остаток средств на начало года | 3308 | 3000 | 8097 | 98322 | 115605 | 33664 |

Поступление | 166714 | 276519 | 431281 | 532120 | 699871 | 843141 |

В том числе: | ||||||

Cтраховые взносы, налоговые платежи | 149102 | 250436 | 379259 | 494906 | 642328 | 770457 |

Из них ЕСН | - | - | - | 439899 | 391603 | 368238 |

Из фед. бюджета | 14905 | 17700 | 26800 | 34039 | 49491 | 50979 |

Ср-ва из фонда занятости РФ | 280 | 291 | 284 | - | - | - |

Прочие поступления | 2427 | 8092 | 24938 | 3175 | 8052 | 21705 |

Расходование | 167022 | 271422 | 341056 | 514837 | 789621 | 804076 |

В том числе на: | ||||||

Финансиро-вание выплат населению пенсий, пособий | 160450 | 254710 | 331257 | 491123 | 661730 | 776446 |

Возврат кредитов, ссуд | 2665 | 702 | 424 | - | - | - |

Прочие расходы | 3907 | 16010 | 9375 | 23714 | 127891 | 27630 |

Источник: Социально-экономическое положение России, 2004 г.

Стат. сборник/ М.,2004 г.

Поступления от ЕСН по итогам 11 месяцев 2004 года[9] составили 602,4 млрд. рублей или 4,0% ВВП. В том числе:

В федеральный бюджет-388,4 млрд. рублей или 2,6% ВВП,

В ФСС - 115,2 млрд. рублей или 0,8% ВВП,

В ФОМС - 98,8 млрд. рублей или 0,7% ВВП.

Поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составили 433,3 млрд. рублей или 2,9% ВВП.

Анализ ЕСН с точки зрения оптимального налогообложения.

Источником формирования накопительной и страховой части новой пенсионной системы в России является единый социальный налог (ЕСН).

Поскольку ЕСН - это налог, то для рассмотрения проблем неравенства, необходимо проанализировать его с точки зрения оптимального налогообложения.

Существует несколько критериев, которым должно соответствовать оптимальное налогообложение[10]:

· относительное равенства обязательств,

· экономическая нейтральность,

· организационная простота,

· гибкость,

· контролируемость налогов со стороны плательщиков.

При равенстве обязательств учитывается дифференциация налогов с точки зрения двух принципов принципа получаемых выгод и принципа платежеспособности. Равенство по горизонтали – это непосредственное равенство для всех лиц, находящихся в одинаковом положении с точки зрения принятого принципа. Равенство по вертикали – соответствие дифференциации налоговых обязательств индивидов различием в их положении, оцениваемом с точки зрения принятого принципа.

Экономическая нейтральность выражается в том, что налог не оказывает искажающего воздействия на поведение индивида. Искажающим называется налог, который воздействуя на мотивацию участников экономической жизни, побуждает их избирать аллокационные решения, отличающиеся по своей эффективности от тех решений, которые были бы приняты при отсутствии данного налога.

Организационная простота – простота собираемости и низкие административные издержки.

Гибкость – способность адекватно реагировать на динамику макроэкономических процессов, прежде всего на смену фаз делового цикла, являясь встроенным стабилизатором.

Вообще с учетом вышесказанного, нельзя не отметить, что Единый социальный налог оказывает искажающее воздействие на рынок труда и на поведение его агентов. Искажение проявляется в том, что часть рынка предпочитает оставаться в нелегальном положении и не платить его, а, следовательно, по этому критерию его нельзя назвать экономически нейтральным.

Что касается непосредственного влияния на рынок труда, то можно отметить так называемый «эффект перелива», отмеченный в статье В. Гимпельсона[11], то есть «наиболее ценные работники… уходят в другие сектора, влекомые более высокой зарплатой».

С точки зрения микроэкономики[12], когда какой-либо фактор производства (в данном случае - труд) существенно дорожает и при этом величина экономической ренты увеличивается, среди его владельцев наблюдается поведение, получившее название (rent-seeking behaviour) поведение в поисках ренты. Привлеченные возможностью получения высокой ренты владельцы фактора производства устремляются на тот рынок, где величина ренты этого фактора оказывается наиболее высокой.

Что касается равенства по горизонтали и вертикали, то по горизонтали, если Вы получаете одинаково низкую заработную плату и работаете в бюджетной организации, то оно еще соблюдается, а вот что касается равенства по вертикали, то оно не соблюдается по той же причине, что и искажающее воздействие на экономику, то есть чем больше вы получаете, тем меньше официальная заработная плата, откуда вы платите налоговые отчисления, соответствует вашему реальному заработку, и получается парадоксальная ситуация, чем больше вы получаете, тем меньше платите реальных налогов.

Рассматривая критерий организационной простоты, можно сказать, что он соблюдается, опять оговаривая то, что платят с официальных заработков, а не фактических.

Критерий гибкости, в основном, соблюдается в так называемом неформальном секторе. Как говорится в статье В. Гимпельсона[13] «российский рынок труда …понять можно только с помощью модели, которую Ричард Лейард назвал в середине 90-х «российским путем адаптации рынка труда», суть которой заключается в тесном переплетении крайне жестких правил, зафиксированных в трудовом законодательстве, с массовой практикой неформальных договоренностей, позволяющих смягчать эти правила или даже вовсе обходить их».

В другой своей статье[14] В. Гимпельсон в качестве негативных последствий такого жесткого трудового законодательства выделяет четыре, из которых для нашего исследования интересны два:

-«избыточная» законодательная защиты занятости распространяется не на всю экономику, а охватывает только ее центральное ядро, результатом становится сегментация рынка труда. Наряду с секторами, вынужденными жить «по правилам», образуются анклавы, в большей или меньшей мере свободные от избыточного регулирования.

-крайним проявлением этой тенденции можно считать возникновение обширного неформального сектора, практически полностью свободного от действия каких бы то ни было формальных регуляторов.

То есть в формирование большого неформального сектора и избыточного бюджетного сектора в российской экономике внесло свой вклад и чрезмерно жесткое трудовое законодательство.

Но при этом пенсионное обеспечение должно быть эффективным не только в экономическом, но и в социальном плане. И здесь возникают определенные проблемы – при установлении чрезмерно жесткой зависимости размера будущей пенсии от трудового вклада, может ухудшиться положение определенных групп населения, в частности женщин и работников так называемого сектора неформальной экономики. Об этом подробнее в следующем пункте.

Последствия для различных групп населения.

Объем накапливаемого пенсионного капитала зависит от ряда факторов, в частности:

-периода действия схем (средний срок до выхода на пенсию),

-ширины покрытия (количества участников накопительных схем),

-ставки отчислений и размера заработной платы,

-динамика заработной платы в течении жизни,

-ожидаемая продолжительность жизни,

-уровня доходности инвестиций.

Итак, первое-период действия схем, понятно, что он будет максимальным только для тех лиц, которые только сейчас входят на рынок труда. За ускоренное накопление и экономический рост зачастую приходится расплачиваться пенсионерам и тем, кто выходит на пенсию в первые годы реформы. Объем средств из общего пенсионного «котла», приходящийся на их долю, фактически сокращается из-за перевода части отчислений работающего населения из страховой в накопительную схему. По расчетам шведских экспертов, коэффициент замещения (отношение пенсии к зарплате) при переходе к новой схеме начинает снижаться в случае падения темпов роста ВВП ниже 2% в год. Нашей стране в ближайшие два года такое замедление не грозит, однако в долгосрочной перспективе это является серьезным фактором риска. Данный риск усиливается за счет корреляции роста ВВП и доходности инвестиций. В период экономического спада динамика финансовых рынков часто также бывает негативной. Таким образом, участники старших возрастных групп получают двойной удар: от снижения поступлений по страховым схемам и от снижения стоимости пенсионных активов в ходе спада на финансовых рынках. Значительную долю потерь на первом этапе реформы обычно берет на себя государство. Потеря части отчислений работающего населения для пенсионеров компенсируется за счет дополнительных субсидий из бюджета в страховую часть пенсионной системы. По оценкам Пенсионного фонда России и Национальной лиги управляющих, дополнительная нагрузка на консолидированный бюджет РФ до 2007 года не превысит 0,7% ВВП.

Количество участников накопительных схем - для нашей страны эта величина, наверно, впервые в мире, максимальная, поскольку затрагивает все работающее населения.

И, наконец, то, что касается ставок отчислений и размера заработной платы.

Допустим, если вы получаете 250 тысяч рублей в год, то первые 100 тысяч рублей (по старому) облагались по максимальной ставке - 35,6%, и лишь сумма (смотри рис.1), превышающая 100 тысяч подпадала под регрессию и облагалась ставкой 20%. В итоге при зарплате 250 тысяч в год по действующей до 1.01.2005 схеме эффективная ставка ЕСН была равна сумме уплаченных налогов, разделенной на доход, а именно 26, 24%.

Как видите, эта ставка превышает 26%, которая была установлена правительство для данного уровня доходов с этого года. Справедливости ради надо отметить, что при доходе более 260 тысяч рублей в год налоговая нагрузка становится больше действовавшей ранее. То есть работники с заработной платой свыше 760 долларов в месяц (260 тысяч рублей в год) будут испытывать повышенное налоговое бремя. Дополнительная налоговая нагрузка на зарплату при изменении шкалы ЕСН достигает своего максимума (0, 8% вашей зарплаты) при доходах равных 280 тысяч рублей в год, и асимптотически стремится к нулю при дальнейшем росте доходов.

То есть, согласно новому закону о снижении ЕСН, налоговая нагрузка снижается лишь для низкооплачиваемых работников коммерческой сферы и высокооплачиваемых работников бюджетной (менее 760 долларов в месяц), а для более высокооплачиваемых налоговая нагрузка не меняется. При этих условиях трудно верить в «выход из тени» многочисленной группы работников, если можно так выразится, «среднего звена бизнеса», не говоря уже о топ-менеджерах и директорах.

Французский министр финансов Жан Кольбер однажды объяснил суть правильного налогообложения: "Искусство налогообложения заключается в том, чтобы ощипать гуся так, чтобы получить максимальное количество перьев при минимально возможном его шипении".

Четвертое, динамика заработной платы, это важный момент, который иногда упускается из виду. Дело в том, что для различных групп населения этот показатель будет существенно отличаться и, соответственно, это напрямую будет сказываться на пенсионных накоплениях. Как именно?

Для начала поделим население на две группы мужчины и женщины.

Гарри Беккер[15] в своих трудах неоднократно показывал, что кривые карьеры у мужчин и женщин отличаются. В карьере женщины либо раньше либо позже, но есть провал, связанный с рождением ребенка, и поэтому будут отличаться не только заработные платы, но и пенсионные накопления, так как заработная плата очень неравномерна. Для количественной оценки показателей гендерной асимметрии в будущих пенсиях, М. и В. Баскаковыми были проведены актуарные расчеты[16] и определены актуарные соотношения размеров пенсионных выплат у мужчин и женщин в зависимости от:

· Уровня их образования (учитывались четыре уровня образования работника: средняя школа, техникум, институт и аспирантура);

· Количества детей (рассматривались мужчины и женщины, имеющие до 3-х детей, включая бездетных);

· Службы в армии;

· Типа карьеры работника.

Исходя из пропорций в заработной плате работника в конце и в начале трудовой деятельности, были выделены пессимистический, ожидаемый и оптимистический типы карьеры, если бы заработная плата работника оставалась либо постоянной без учета инфляции, либо увеличивалась в 2 или 3 раза.

Расчеты проводились на примере одной возрастной когорты, весь трудовой путь которой будет проходить в условиях функционирования накопительной пенсионной системы, то есть на примере тех, кто вступает в трудовую деятельность после 2000 года. При расчетах пенсионных накоплений предполагалось, что ставка инвестиционного дохода равна 6%, а уровень инфляции 4%. Возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин считался равным 60 годам, поскольку для выбранной возрастной когорты к моменту выхода на пенсию, видимо, будет завершен период поэтапного повышения пенсионного возраста для женщин, утвержденный правительством РФ.

При расчетах размеров пенсий использовались российские таблицы смертности за 1984 –1985 г. г., то есть за те годы, когда ожидаемая продолжительность жизни – максимальная. При таком подходе получаются наиболее консервативные оценки. Еще одно допущение, впрочем, как показывают исследования, вполне правдоподобное: стабильность гендерных ролей и стереотипов в российском обществе и законодательных рамок, в которых мужчины и женщины выполняют свои трудовые и семейные функции.

Расчеты показали, что если уровни заработной платы мужчин и женщин различаются на 30-40%, при прочих равных условиях пенсионные накопления женщин составят 70-77% накоплений мужчин. Использование отпуска по уходу за ребенком снизит пенсионные накопления женщин на 7-11%, 2 ребенка и 2 отпуска «съедают» 14-21% накоплений, три - 21-30%.

Если сравнить пенсионные накопления мужчины и женщины с одинаковым уровнем образования, но учесть при этом, что женщина имеет ребенка и использовала отпуск по уходу за ним, то, как показывают расчеты, ее пенсионные накопления составят 63-71% накоплений мужчины (вне зависимости от того, есть ли у него ребенок или нет).

Если женщина имеет 2-х детей и использовала 2 отпуска, то 56-65%, если трех детей, то 50-58%.

Различия в размерах самих пенсий у мужчин и женщин будут больше, чем их пенсионные накопления, если при новой пенсионной системе их расчет станет осуществляться с использованием остаточной продолжительности жизни, дифференцированной по признаку биологического пола. Оговоримся, что пока в нашей пенсионной системе эта дифференциация отсутствует.

Теперь разделим население на 2 группы по образованию. Что получается. У людей с высшим образованием заработки лет до 25 очень маленькие, если не полностью отсутствующие, связаны с получением образования. Зато потом, идет резкий скачок где-то до 30-35 лет и затем идет стабильная заработная плата до пенсии.

У людей без высшего образования заработная плата растет с 18 до 25 лет, потом стабилизируется лет до 40, а затем может существенно упасть.

Еще одно разделение - это работники бюджетной сферы[17] и коммерческой. Если человек работает в бюджетной сфере, то это небольшая заработная плата, которая стабильно растет, и в конце жизни может быть скачок, связанный с выслугой лет либо повышением по должности.

В коммерческой структуре все немного отличается. В начале, мы имеем достаточно высокую заработную плату, которая растет где-то лет до 40, а затем, она может существенно понизиться у большей части, либо совершить немыслимый скачок у либо совершить немыслимый скачок у единиц, называемых сегодня олигархами.

Кстати (см. диаграмму 1), если рассмотреть заработные платы по различным отраслям, которые достаточно дифференцированы, то это оказывает огромное влияние на заработную плату и соответственно, исходя из этого пенсионные накопления тоже будут отличаться.

Диаграмма 1.

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2003: Cтатистический сборник/ Госкомстат России.- М., с.-стр.151

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2003: Cтатистический сборник/ Госкомстат России.- М., с.-стр.151

Что касается региональной дифференциации, то коэффициент фондов[18], показывающий дифференциацию доходов, по данным Госкомстата, равен 14,8[19]. Но в реальности богатые в Туве, не сильно отличаются от бедных в Москве. Средний доход по столице в 7 раз выше, чем в самом бедном регионе –Ингушетии. То есть, бедные москвичи поднимают средний уровень самой бедной группы, а богатые из Ингушетии снижают уровень самой богатой децильной группы.(таблица 4.)

Таблица 3. Дифференциация средней начисленной заработной платы по 10% группам по отраслям экономики в 2003 г.(по данным выборочного обследования организаций за апрель).

Средняя начисленная заработная плата, руб. | Соотношение размеров средней з/п 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников | ||

10% наименее оплачиваемых | 10% наиболее оплачиваемых | ||

Промышленность | 1108 | 21615 | 19,5 |

Электроэнергетика | 2141 | 21855 | 10,2 |

Топливная пром-сть | 2444 | 39561 | 16,2 |

Черная и цветная металлургия | 2033 | 27172 | 13,4 |

Химическая и нефтехим. Промышленность | 1425 | 15854 | 11,1 |

Машиностроение и металлообработка | 1093 | 15814 | 14,5 |

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 692 | 15932 | 23,0 |

Промышленность строительных материалов | 1160 | 14482 | 12,5 |

Легкая промышленность | 491 | 9031 | 18,4 |

Пищевая промышленность | 882 | 19045 | 21,6 |

Сельское хозяйство | 291 | 6534 | 22,5 |

Строительство | 1051 | 25922 | 24,7 |

Транспорт | 1408 | 21008 | 14,9 |

Связь | 948 | 23669 | 25,0 |

ЖКХ, непроизводственные виды бытового обслуживания | 1009 | 13096 | 13,0 |

Здравоохранение, физическая культупа и социальное обеспечение | 696 | 9740 | 14,0 |

Образование | 594 | 8807 | 14,8 |

Культура и искусство | 497 | 11137 | 22,4 |

Наука и научное обслуживание | 1000 | 19840 | 19,8 |

Банковская деятельность | 1612 | 54180 | 33,6 |

Источник: Социально-экономическое положение России 2004 г.: cтат. сборник/Госкомстат России,- М.,2004 г.

Таблица 4. Распределение общего объема доходов по 20 процентным группам населения.

2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г.1 | |

Денежные доходы, всего,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

В том числе по 20 процентным группам населения: | |||||

Первая (с наименьшими доходами) | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 |

Вторая | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 |

Третья | 15,1 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,2 |

Четвертая | 21,9 | 22,8 | 22,8 | 22,7 | 22,7 |

Пятая (с наибольшими доходами) | 46,8 | 45,9 | 45,8 | 46,1 | 46,4 |

Коэффициент фондов, в разах | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,3 | 14,8 |

Коэффициент Джини | 0,395 | 0,398 | 0,398 | 0,400 | 0,406 |

Децильный коэффициент[20], в разах | … | 6,6 | 6,6 | 6,7 | … |

Источник: Социально-экономическое положение России 2004 г.: cтат. сборник /Госкомстат России,- М.,2004 г.

1-по предварительным данным "Российская экономика: прогнозы и тенденции", №2,2005, стр.19

Таблица 5.Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, в %-тах от общей численности населения.

2003 г. | 2004 г. 1) | |

До 1000 рублей | 3,3 | 1,7 |

От 1000 до 1500 рублей | 6,6 | 4,3 |

От 1500 до 2000 рублей | 8,5 | 6,2 |

От 2000 до 3000 рублей | 17,7 | 14,6 |

От 3000 до 4000 рублей | 15,1 | 13,9 |

От 4000 до 5000 рублей | 11,8 | 11,7 |

От 5000 до 7000 рублей | 15,4 | 17,0 |

Свыше 7000 рублей | 21,7 | 30,3 |

1)- предварительные данные.

Источник: Российская экономика: прогнозы и тенденции, М., 2005, № 2

И наконец, если работник оказывается в неформальном секторе экономики[21], то он вообще может не иметь пенсионных накопления или иметь минимальную базовую часть.

Наиболее распространенными в России видами неформальной экономики[22] являются:

· бесконтрактный найм,

· расхождение фактических и формальных условий найма,

· нерегистрируемое предпринимательство.

Остановимся подробнее именно на 2-ом. Расхождения фактических и формальных условий найма встречается довольно часто. Это могут быть послеурочные работы, вмененные в обязанность без изменения контрактного соглашения, работа по выходным, совместительство и пр. Но наиболее распространенным и особенно важным для нашего исследования является несоответствие начисляемой и выплачиваемой заработной платы.

Пятое - ожидаемая продолжительность жизни. Здесь надо различать ожидаемую продолжительность жизни при рождении и возраст дожития после выхода на пенсию. У нас любят называть цифру средней продолжительности жизни мужчины в 58 лет, однако, те, кто дожил до 58 лет, дальше еще спокойно проживает 20 лет. Пенсионная реформа предусматривает, казалось бы, согласно закону единый период дожития 19 лет, но в новом законе этот период уже установлен после 2013 года, а для тех, кто выходит на пенсию в 2002 году, когда накопительная составляющая отсутствует, этот коэффициент равен 12 лет, в 2004-14 лет и далее по нарастающей[23]. Этот коэффициент дожития интересен тем, что чем он выше, тем, при прочих равных условиях, ваши ежемесячные пенсионные выплаты будут меньше.

Уровень доходности инвестиций примерно для 80% населения будет одинаков (если не для 100%), так как с одной стороны большинство населения в качестве управляющей компании выбрало государственную - Внешэкономбанк, а с другой стороны уровень доходности определяется сложившейся ситуацией на финансовых рынках, поэтому и для оставшегося населения он будет колебаться примерно в одинаковых пределах.

В сложившейся ситуации необходим целый комплекс мер, направленных: во-первых - на улучшение ситуации на рынке труда и во-вторых - "выхода из тени" целых отраслей, для того, чтобы задуманная пенсионная реформа смогла показать свою эффективность.

Как известно, существуют различные меры государственного вмешательства на рынке труда, описанные в экономической литературе[24].

По своему содержанию, базовую часть пенсии, установленную для всех пенсионеров, имеющим 5 лет трудового стажа, можно считать защитной мерой для низкооплачиваемых работников. С 1 января 2002 года она была установлена в размере 450 рублей[25], потом подросла до 598 рублей и, наконец с 1 марта 2005 года установлена на уровне 900 рублей. По своему реальному социально-экономическому существу она сводится к элементарной социальной помощи, а в качестве ее финансового механизма используется перераспределение принадлежащих гражданам средств. Это практикуется в связи с очень низким уровнем заработной платы первых пяти-шести децильных групп работников (50-60% их общего числа). Финансовые ресурсы образуются на основе 14% совокупной начисленной заработной платы.

Таким образом, эти 14% взносов, исчисленных от заработной платы, становятся вторым (дополнительным) подоходным налогом (первый равняется 13%), то есть фактически работники уплачивают 27% подоходного налога на зарплату. Иными словами, имеет место отождествление пенсионных выплат с налоговыми, что является недопустимым ни в одной капиталистической стране. У нас получается, что государство с помощью фискальной системы перераспределяет заработанные в процессе трудовой деятельности средства, с которых уже изъят подоходный налог.

Это обстоятельство носит принципиальный характер, ибо в отличие от налога пенсионные взносы (как разновидность социальных отчислений) - особая форма заработной платы, ее часть, резервируемая на случай наступления таких социальных рисков, как старость, инвалидность и утрата кормильца. На этом основании они должны принадлежать страхуемым работникам, а не государству.

Пока же этого нет, то мотивация к обретению пенсионных прав у работников низкая[26]. Согласно расчетам А. Мансилья-Круза и М. Рубченко[27], получается следующее.

На накопительные счета работодатели переводят на накопительные счета своих работников 4% "белой" зарплаты, с 2008-6%.. При этом для высокооплачиваемых работников применяется регрессивная шкала: с сумм, превышающих 600 тысяч рублей максимально возможный размер годовых отчислений составляетрублей, а с 2008 года -рублей.

Средняя официальная зарплата в России за I квартал 2004 года (в годовом выражении) 74616 рублей. Если эта сумма будет увеличиваться в реальном выражении, скажем на 10%, то накопительная часть его месячной пенсии составит 313 тыс. рублей. Если эти отчисления будут инвестированы с доходностью на 5% превышающей инфляцию, то накопительная часть его месячной пенсии составит 2390 рублей (в нынешних ценах), если на 3% - то 1890 рублей, а при нулевой доходности -1373 рубля. Таким образом, для высокооплачиваемого работника, отчисляющего максимально возможные суммы, разница между пятипроцентной и нулевой доходностью составит всего 2600 рублей - не слишком много для людей, являющихся так назваемым "средним классом". По результатам исследования "Стиль жизни среднего класса", проведенного журналом "Эксперт" и агентством РОМИР, 25% "средних" русских не собираются распоряжаться своим пенсионным взносом.

Возможные пути решения.

Таким образом, получается, что накопительная система может значительно усугубить социальные проблемы.

Почему?

Согласно проведенному исследованию на существующее при распределительной схеме гендерное неравенство, в нашей стране при введении пенсионной системы накопительного типа добавляется секторальное и региональное. Но самое главное, почти все категории, попадая в неформальный сектор, неизбежно складываются с еще большей несправедливостью. И полученные пенсионные накопления будут способствовать еще большему расслоению общества.

Возможные пути решения:

1. Для того, чтобы пенсионные накопления действительно отражали средства, накопленные человеком в течении всей трудовой жизни, то отчисления в пенсионный фонд должны идти с фактических заработков, а не с официальных. Для этого возможный путь решения - платить пенсионные отчисления до уплаты подоходного налога[28].

2. Пункт 1 возможен только в условиях полностью легальной экономики, а значит необходимо сформировать институциональную среду для развития бизнеса.

3. Для того, чтобы пенсионные накопления обеспечивали действительно достойный уровень, финансовые активы должны быть дифференцированы. А финансовый рынок нуждается в дальнейшем совершенствовании, чтобы у человека был выбор между различными институтами. Контроль, конечно, необходим, например, по примеру американского опыта, где в 1974 году, когда был принят ERISA –Employee Retirement Income Security Act[29]. Закон установил принцип, согласно которому пенсионные фонды и пенсионные накопления существуют отдельно от основного бизнеса и не могут пропасть ни при каких обстоятельствах. Закон установил двойной контроль за состоянием и ведением пенсионных фондов – со стороны самих участников и со стороны государственных регулирующих органов. В законе была предусмотрена полная информированность работников о своем пенсионном плане и о своем личном пенсионном счете. Например, работодатели в обязательном порядке должны предоставлять работникам полное, детальное описание пенсионного плана (the summary plan description - SPD). Кроме того, работникам должны предоставляться копии всей финансовой отчетности, ежегодно направляемые прежде всего в налоговые органы и в Министерство труда США (форма 550 или 5500-С/R).

4. С развитием финансового рынка надо передать в его руки создание накопительной составляющей, а государство должно будет обеспечивать достойный базовый уровень с учетом оплаты вынужденных перерывов (по отпуску за ребенком и службы в армии).

5. Решить вопрос о возможности наследования пенсионных отчислений, как всяких других сбережений, чтобы накопления не пропадали, таким образом, увеличивается заинтересованность работников в пенсионной страховании.

6. Оплата труда одних и тех же профессий в разных отраслях и регионах должна быть максимально близкой, для этого необходимо государственное вмешательство.

7. Необходимо каким-то образом в новой пенсионной накопительной системе, и здесь я полностью согласна с [30], учесть трудовой стаж работника, так, как это было при старой распределительной пенсионной системе, и работники некоторых профессий (например, учителя, врачи и военнослужащие) уходили на пенсию раньше по выслуге, если трудовой стаж был 25 лет.

[1] Пенсионное самообслуживание//Деньги, №15(470)19-20 апреля 2004 года, стр.20-22

[2] См. Афанасьев бюджетной системы. М.: ГУ-ВШЭ, 2004 г.-с.25

[3] Эксперт № 13(4апреля 2004 г.

[4] Налоги, которые нас ожидают. "Российская бизнес-газета",24.08.2004, №

[5] Опять с профицитом. "Российская бизнес-газета",24.08.2004, №

[6] Эксперт № 23(4июня 2004 г.

[7] См. Афанасьев стабилизационного фонда: опыт и перспективы.//Вопросы экономики, 2004, №3.-с.65-75

См. ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части создания Стабилизационного фонда Российской Федерации»

[8] Источник тот же.

[9] Российская экономика: прогнозы и тенденции, М.,2005, № 2.

[10] См. Якобсон сектор экономики. М.,2000

[11] Большие неформалы// Эксперт, №11, 2004 г.-с.66

[12] , , Моргунов в 2-х томах, 2т. стр.378

[13] Большие неформалы// Эксперт, №11, 2004 г.-с.66

[14] Рынок труда и трудовые отношения: между нормативной жесткостью и неформальной гибкостью//Социальная политика в Российской федерации, выпуск №2, апрель 2004 г.,с.48-81.- стр.48-49

[15] Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. М.:ГУ-ВШЭ, 2003 г.-372 с.

[16] , О пенсиях для мужчин и женщин: Московский философский фонд, 1998 –200 с.

[17] При этом здесь мы не рассматриваем государственных служащих, которые хоть и являются работниками бюджетной сферы, но их пенсии формируются по-другому.

[18] Коэффициент фондов равен отношению среднего уровня доходов/заработной платы 10% наиболее обеспеченного населения к среднему уровню доходов/заработной платы 10% наименее обеспеченного населения.

[19] Кто беден в России?//Эксперт, №16(417)-26 апреля-2 мая, стр. 88-93.

[20] Децильный коэффициент - коэффициент дифференциации доходов, характеризует степень социального расслоения и определяется как отношение уровней доходов выше и ниже которых расположены по 10% наиболее и наименее обеспеченного населения соответственно.

[21] Неформальная экономика - это понятие было предложено экономистом Кейтом Хартом, когда он работал в Гане, тогда все что не относилось к государственной (формальной) экономике, он назвал неформальной, то есть негосударственной.

[22]Барсукова России, №1, 2000 http: //www. *****/journals/wrldross/volv00_1/barsukova. htm

[23] Время "Т" определит правительство//Российская неделя 37, 24.09.2004-30.09.04

[24] Волохова регулирование рынка труда: классификация мер и опыт регулирования// Вестник МГУ, № 3, 1994

[25]Роик реформа: стартовые коллизии и необходимость концептуальной корректировки// Российский экономический журнал, № 11-12, 2003, с.38-45.

[26] Об этом в частности писал, еще перед введением новой пенсионной системы, См. Дмитриев пенсионной системы России в условиях экономического кризиса// Вопросы экономики, 1999, №10, стр.20-37

[27] Мансилья- Реформы в неволе не размножаются//Экперт, 25.10.2004

[28] в 1978 году в США был принят такой закон "The revenue аct"

[29] Попов пенсионные системы в США. http://*****/new/iscran

[30] Дмитриев пенсионной системы России в условиях экономического кризиса// Вопросы экономики, 1999, №10, стр.20-37