- использование детализированных данных (Записи о деятельности фирмы имеют детальный характер, допускающий проведение ревизий. В процессе ревизии деятельность фирмы проверяется хронологически от начала периода к его концу и от конца к началу.);

- акцент на хронологию событий;

- требование минимальной помощи в решении проблем со стороны специалистов других уровней.

Основные компоненты информационных технологий обработки данных, представлены на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3. Основные компоненты ИТ обработки данных

Характеристика основных компонентов ИТ обработки данных:

1. Сбор данных. По мере того как фирма производит продукцию или услуги, каждое ее действие сопровождается соответствующими записями данных. Обычно действия фирмы, затрагивающие внешнее окружение, выделяются особо как операции, производимые фирмой.

2. Обработка данных. Для создания из поступающих данных информации, отражающей деятельность фирмы, используются следующие типовые операции:

- классификация или группировка (первичные данные обычно имеют вид кодов, состоящих из одного или нескольких символов, эти коды, выражающие определенные признаки объектов, используются для идентификации и группировки записей);

Пример. При расчете заработной платы каждая запись включает в себя код (табельный номер) работника, код подразделения, в котором он работает, занимаемую должность и т. п. В соответствии с этими кодами можно произвести разные группировки.

- сортировка, с помощью которой упорядочивается последовательность записей;

- вычисления, включающие арифметические и логические операции (эти операции, выполняемые над данными, дают возможность получать новые данные);

- укрупнение или агрегирование, служащее для уменьшения количества данных и реализуемое в форме расчетов итоговых или средних значений.

3. Хранение данных. Многие данные на уровне операционной деятельности необходимо сохранять для последующего использования либо здесь же, либо на другом уровне. Для их хранения создаются базы данных.

4. Создание отчетов (документов). В ИТ обработки данных необходимо создавать документы для руководства и работников фирмы, а также для внешних партнеров. При этом документы или в связи с проведенной фирмой операцией так и периодически в конце каждого месяца, квартала или года.

Информационные технологии управления.

Целью ИТ управления является удовлетворение информационных потребностей всех без исключения сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием решений. Она может быть полезна на любом уровне управления.

Эта технология ориентирована на работу в среде ИС управления и используется при худшей структурированности решаемых задач, если их сравнивать с задачами, решаемыми с помощью ИТ обработки данных.

ИС управления идеально подходят для удовлетворения сходных информационных потребностей работников различных функциональных подсистем (подразделений) или уровней управления фирмой. Поставляемая ими информация содержит сведения о прошлом, настоящем и вероятном будущем фирмы. Эта информация имеет вид регулярных или специальных управленческих отчетов.

Для принятия решений на уровне управленческого контроля информация должна быть представлена в агрегированном виде так, чтобы просматривались тенденции изменения данных, причины возникших отклонений и возможные решения. На этом этапе решаются следующие задачи обработки данных:

- оценка планируемого состояния объекта управления;

- оценка отклонений от планируемого состояния;

- выявление причин отклонений;

- анализ возможных решений и действий.

ИТ управления направлена на создание различных видов отчетов.

Регулярные отчеты создаются в соответствии с установленным графиком, определяющим время их создания, например месячный анализ продаж компании.

Специальные отчеты создаются по запросам управленцев или когда в компании произошло что-то незапланированное.

И те, и другие виды отчетов могут иметь форму суммирующих, сравнительных и чрезвычайных отчетов.

В суммирующих отчетах данные объединены в отдельные группы, отсортированы и представлены в виде промежуточных и окончательных итогов по отдельным полям.

Сравнительные отчеты содержат данные, полученные из различных источников или классифицированные по различным признакам и используемые для целей сравнения.

Чрезвычайные отчеты содержат данные исключительного (чрезвычайного) характера.

Использование отчетов для поддержки управления оказывается особенно эффективным при реализации так называемого управления по отклонениям. Управление по отклонениям предполагает, что главным содержанием получаемых менеджером данных должны являться отклонения состояния хозяйственной деятельности фирмы от некоторых установленных стандартов (например, от ее запланированного состояния). При использовании на фирме принципов управления по отклонениям к создаваемым отчетам предъявляются следующие требования:

- отчет должен создаваться только тогда, когда отклонение произошло;

- сведения в отчете должны быть отсортированы по значению критического для данного отклонения показателя;

- все отклонения желательно показать вместе, чтобы менеджер мог уловить существующую между ними связь;

- в отчете необходимо показать количественное отклонение от нормы.

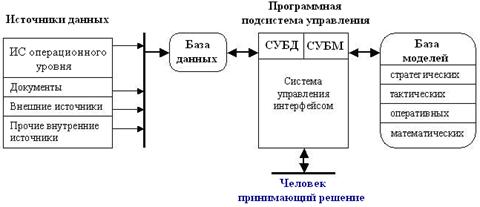

Основные компоненты информационной технологии управления, представлены на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4. Основные компоненты ИТ управления

Входная информация поступает из систем операционного уровня. Выходная информация формируется в виде управленческих отчетов в удобном для принятия решения виде.

Содержимое базы данных при помощи соответствующего программного обеспечения преобразуется в периодические и специальные отчеты, поступающие к специалистам, участвующим в принятии решений в организации.

База данных, используемая для получения указанной информации, должна состоять из двух элементов:

- данных, накапливаемых на основе оценки операций, проводимых фирмой;

- планов, стандартов, бюджетов и других нормативных документов, определяющих планируемое состояние объекта управления (подразделения фирмы).

Автоматизация офиса.

Информационная технология автоматизированного офиса - организация и поддержка коммуникационных процессов как внутри организации, так и с внешней средой на базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с информацией.

Основные компоненты информационной технологии автоматизированного офиса, представлены на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5. Основные компоненты ИТ автоматизированного офиса

База данных (БД) является обязательным компонентом любой технологии. В автоматизированном офисе БД концентрирует в себе данные о производственной системе фирмы так же, как в технологии обработки данных на операционном уровне. Информация в БД может также поступать из внешнего окружения фирмы. Специалисты должны владеть основными технологическими операциями по работе в среде баз данных.

Текстовый процессор - вид прикладного ПО, предназначенный для создания и обработки текстовых документов.

Электронная почта (E-mail), основываясь на сетевом использовании компьютеров, дает возможность пользователю получать, хранить и отправлять сообщения своим партнерам по сети. Здесь имеет место только однонаправленная связь.

Аудиопочта - почта для передачи сообщений голосом. Она напоминает электронную почту, за исключением того, что вместо набора сообщения на клавиатуре компьютера вы передаете его через телефон. Также по телефону вы получаете присланные сообщения. Система включает в себя специальное устройство для преобразования аудиосигналов в цифровой код и обратно, а также компьютер для хранения аудиосообщений в цифровой форме. Аудиопочта также реализуется в сети и может успешно использоваться для группового решения проблем.

Табличный процессор, как и текстовый процессор, является базовой составляющей информационной культуры любого сотрудника и автоматизированной офисной технологии. Функции современных программных сред табличных процессоров позволяют выполнять многочисленные операции над данными, представленными в табличной форме.

Электронный календарь предоставляет еще одну возможность использовать сетевой вариант компьютера для хранения и манипулирования рабочим расписанием управленцев и других работников организации. Менеджер (или его секретарь) устанавливает дату и время встречи или другого мероприятия, просматривает получившееся расписание, вносит изменения при помощи клавиатуры. Техническое и программное обеспечение электронного календаря полностью соответствует аналогичным компонентам электронной почты. Более того, программное обеспечение календаря часто является составной частью программного обеспечения электронной почты. Система дополнительно дает возможность получить доступ также и к календарям других менеджеров. Она может автоматически согласовать время встречи с их собственными расписаниями.

Компьютерные конференции и телеконференции. Компьютерные конференции используют компьютерные сети для обмена информацией между участниками группы, решающей определенную проблему. Естественно, круг лиц, имеющих доступ к этой технологии, ограничен. Количество участников компьютерной конференции может быть во много раз больше, чем аудио - и видеоконференций. Термин телеконференция включает в себя три типа конференций: аудио, видео и компьютерную.

Видеотекст. Он основан на использовании компьютера для получения отображения текстовых и графических данных на экране монитора.

Хранение изображений. В любой фирме необходимо длительное время хранить большое количество документов. Их число может быть так велико, что хранение даже в форме файлов вызывает серьезные проблемы. Поэтому существует способ хранить не сам документ, а его образ (изображение), причем в цифровой форме. Сохраненное в цифровом формате изображении может быть в любой момент выведено в его реальном виде на экран или принтер. Для хранения изображений используются оптические диски большой емкостями.

Аудиоконференции. Используют аудиосвязь для поддержания коммуникаций между территориально удаленными работниками или подразделениями фирмы. Наиболее простым техническим средством реализации аудиоконференций является телефонная связь, оснащенная дополнительными устройствами, дающими возможность участия в разговоре более чем двум участникам. Создание аудиоконференций не требует наличия компьютера, а лишь предполагает использование двухсторонней аудиосвязи между ее участниками.

Видеоконференции. Предназначены для тех же целей, что и аудиоконференции, с применением видеоаппаратуры. Их проведение также не требует компьютера. В процессе видеоконференции ее участники, удаленные друг от друга на значительное расстояние, могут видеть на телевизионном экране себя и других участников. Одновременно с телевизионным изображением передается звуковое сопровождение. Видеоконференции позволяют сократить транспортные и командировочные расходы, дают возможность привлечь к решению проблем максимальное количество менеджеров и других работников, территориально удаленных от главного офиса.

Факсимильная связь. Основана на использовании факс-аппарата, способного читать документ на одном конце коммуникационного канала и воспроизводить его изображение на другом. Факсимильная связь вносит свой вклад в принятие решений за счет быстрой и легкой рассылки документов участникам группы, решающей определенную проблему, независимо от их географического положения.

Информационные технологии поддержки принятия решений.

Системы поддержки принятия решений (СППР) и соответствующая им ИТ появились усилиями в основном американских ученых в конце 70-х - начале 80-х гг., чему способствовали широкое распространение ПК, стандартных пакетов прикладных программ, а также успехи в создании систем искусственного интеллекта (СИИ).

Главной особенностью ИТ ППР является качественно новый метод организации взаимодействия человека и компьютера. Выработка решения, что является основной целью этой технологии, происходит в результате итерационного процесса, в котором участвуют:

- СППР в роли вычислительного звена и объекта управления;

- человек как управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный результат вычислений на компьютере.

Информационная технология поддержки принятия решений как итерационный процесс представлена на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6. ИТ поддержки принятия решений как итерационный процесс

Отличительные характеристики ИТ поддержки принятия решений:

- ориентация на решение плохо структурированных (формализованных) задач;

- окончание итерационного процесса происходит по воле человека, т. е можно говорить о способности ИС совместно с пользователем создавать новую информацию для принятия решений;

- сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютерных данных с возможностями математических моделей и методами решения задач на их основе;

- направленность на непрофессионального пользователя компьютера;

- высокая адаптивность, обеспечивающая возможность приспосабливаться к особенностям имеющегося технического и программного обеспечения, а также требованиям пользователя;

- может использоваться на любом уровне управления.

Кроме того, решения, принимаемые на различных уровнях управления, часто должны координироваться. Поэтому важной функцией и систем, и технологий является координация лиц, принимающих решения как на разных уровнях управления, так и на одном уровне.

Структура СППР, а также функции составляющих ее блоков, которые определяют основные технологические операции, представлена на рисунке 2.7 .

Рисунок 2.7. Основные компоненты ИТ поддержки принятия решений

В состав СППР входят три главных компонента:

База данных. База моделей. Программная подсистема:- система управления базой данных (СУБД);

- система управления базой моделей (СУБМ);

- система управления интерфейсом между пользователем и компьютером.

База данных (БД). Данные из БД могут использоваться непосредственно пользователем для расчетов при помощи математических моделей.

Источники данных и их особенности:

1. Часть данных поступает от ИС операционного уровня. Чтобы использовать их эффективно, эти данные должны быть предварительно обработаны. Для этого имеются две возможности:

- использовать для обработки данных об операциях фирмы СУБД, входящую в состав СППР;

- сделать обработку за пределами СППР, создав для этого специальную БД. Этот вариант более предпочтителен для фирм, производящих большое количество коммерческих операций. Обработанные данные об операциях фирмы образуют файлы, которые для повышения надежности и быстроты доступа хранятся за пределами СППР.

2. Помимо данных об операциях фирмы для функционирования СППР требуются и другие внутренние данные, например данные о движении персонала, инженерные данные и т. п., которые должны быть своевременно собраны, введены и поддержаны.

3. Важное значение, особенно для ППР на верхних уровнях управления, имеют данные из внешних источников. В числе необходимых внешних данных следует указать данные о конкурентах, национальной и мировой экономике. В отличие от внутренних данных внешние данные обычно приобретаются у специализирующихся на их сборе организации.

4. Документы, включающие в себя записи, письма, контракты, приказы и т. п. Содержание этих документов записано в памяти и обработано по некоторым ключевым характеристикам (поставщикам, потребителям, датам, видам услуг и др.).

Система управления данными должна обладать следующими возможностями:

- составление комбинаций данных, получаемых из различных источников, посредством использования процедур агрегирования и фильтрации;

- быстрое прибавление или исключение того или иного источника данных;

- построение логической структуры данных в терминах пользователя;

- использование и манипулирование неофициальными данными для экспериментальной проверки рабочих альтернатив пользователя;

- обеспечение полной логической независимости этой базы данных от других операционных баз данных, функционирующих в рамках фирмы.

База моделей (БМ). Целью создания моделей являются описание и оптимизация некоторого объекта или процесса. Использование моделей обеспечивает проведение анализа в СППР. Модели, базируясь на математической интерпретации проблемы, при помощи определенных алгоритмов способствуют нахождению информации, полезной для принятия правильных решений.

По цели использования модели подразделяются на оптимизационные, связанные с нахождением точек минимума или максимума некоторых показателей (например, управляющие часто хотят знать, какие их действия ведут к максимизации прибыли или минимизации затрат), и описательные, описывающие поведение некоторой системы и не предназначенные для целей управления (оптимизации).

По способу оценки модели классифицируются на детерминистские, использующие оценку переменных одним числом при конкретных значениях исходных данных, и стохастические, оценивающие переменные несколькими параметрами, так как исходные данные заданы вероятностными характеристиками.

По области возможных приложений модели разбираются на специализированные, предназначенные для использования только одной системой, и универсальные - для использования несколькими системами.

В СППР БМ состоит из стратегических, тактических и оперативных моделей, а также математических моделей в виде совокупности модельных блоков, модулей и процедур, используемых как элементы для их построения

Стратегические модели используются на высших уровнях управления для установления целей организации, объемов ресурсов, необходимых для их достижения, а также политики приобретения и использования этих ресурсов. Они могут быть также полезны при выборе вариантов размещения предприятий, прогнозировании политики конкурентов и т. п. Для стратегических моделей характерны значительная широта охвата, множество переменных, представление данных в сжатой агрегированной форме. Часто данные базируются на внешних источниках и могут иметь субъективный характер. Горизонт планирования в стратегических моделях, как правило, измеряется в годах. Эти модели обычно детерминистские, описательные, специализированные для использования на одной определенной фирме.

Тактические модели применяются управляющими среднего уровня для распределения и контроля использования имеющихся ресурсов. Среди возможных сфер их использования следует указать: финансовое планирование, планирование требований к работникам, планирование увеличения продаж, построение схем компоновки предприятий. Эти модели применимы обычно лишь к отдельным частям фирмы (например, к системе производства и сбыта) и могут также включать в себя агрегированные показатели. Временной горизонт, охватываемый тактическими моделями, от одного месяца до двух лет. Здесь также могут потребоваться данные из внешних источников, но основное внимание при реализации данных моделей должно быть уделено внутренним данным фирмы. Обычно тактические модели реализуются как детерминистские, оптимизационные и универсальные.

Оперативные модели используются на низших уровнях управления для поддержки принятия оперативных решений с горизонтом, измеряемым днями и неделями. Возможные применения этих моделей включают в себя ведение дебиторских счетов и кредитных расчетов, календарное производственное планирование, управление запасами и т. д. Оперативные модели обычно используют для расчетов внутрифирменные данные. Они, как правило, детерминистские, оптимизационные и универсальные (т. е. могут быть использованы в различных организациях).

Математические модели состоят из совокупности модельных блоков, модулей и процедур, реализующих математические методы. Сюда могут входить процедуры линейного программирования, статистического анализа временных рядов, регрессионного анализа и т. п. от простейших процедур до сложных. Модельные блоки, модули и процедуры могут использоваться как поодиночке, так и комплексно для построения и поддержания моделей.

Система управления базой моделей (СУБМ) должна обладать следующими возможностями:

- создавать новые модели или изменять существующие;

- поддерживать и обновлять параметры моделей;

- манипулировать моделями.

Система управления интерфейсом. Эффективность и гибкость ИТ во многом зависят от характеристик интерфейса СППР. Интерфейс определяет:

- язык пользователя;

- язык сообщений компьютера, организующий диалог на экране дисплея;

- знания пользователя.

Язык пользователя - это те действия, которые пользователь производит в отношении системы путем использования возможностей клавиатуры; электронных карандашей, пишущих на экране; джойстика; "мыши"; команд, подаваемых голосом, и т. п. Наиболее простой формой языка пользователя является создание форм входных и выходных документов. Получив входную форму (документ), пользователь заполняет его необходимыми данными и вводит в компьютер. СППР производит необходимый анализ и выдает результаты в виде выходного документа установленной формы.

Язык сообщений - это то, что пользователь видит на экране дисплея (символы, графика, цвет), данные, полученные на принтере, звуковые выходные сигналы и т. п. Важным измерителем эффективности используемого интерфейса является выбранная форма диалога между пользователем и системой. В настоящее время наиболее распространены следующие формы диалога:

- запросно-ответный режим;

- командный режим;

- режим меню;

- режим заполнения пропусков в выражениях, предлагаемых компьютером.

Знания пользователя - это то, что пользователь должен знать, работая с системой. К ним относятся не только план действий, находящийся в голове у пользователя, но и учебники, инструкции, справочные данные, выдаваемые компьютером.

Информационные технологии экспертных систем.

Наибольший прогресс среди компьютерных ИС отмечен в области разработки экспертных систем, основанных на использовании искусственного интеллекта. Экспертные системы дают возможность менеджеру или специалисту получать консультации экспертов по любым проблемам, о которых этими системами накоплены знания.

Под искусственным интеллектом обычно понимают способности компьютерных систем к таким действиям, которые назывались бы интеллектуальными, если бы исходили от человека. Чаще всего здесь имеются в виду способности, связанные с человеческим мышлением.

Экспертная система (ЭС) - вычислительная система, которая использует знания специалистов в некоторой конкретной области и которая в пределах этой области способна принимать решения на уровне эксперта.

Сходство ИТ, используемых в ЭС и СППР, состоит в том, что обе они обеспечивают высокий уровень поддержки принятия решений.

Различия. Первое связано с тем, что решение проблемы в рамках СППР отражает уровень ее понимания пользователем и его возможности получить и осмыслить решение. Технология ЭС, наоборот, предлагает пользователю принять решение, превосходящее его возможности. Второе отличие указанных технологий выражается в способности ЭС пояснять свои рассуждения в процессе получения решения. Очень часто эти пояснения оказываются более важными для пользователя, чем само решение. Третье отличие связано с использованием нового компонента ИТ - знаний.

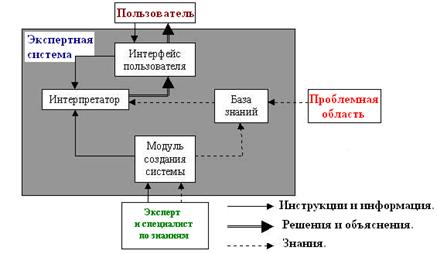

Основные компоненты информационной технологии, используемой в экспертной системе, представлены на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8. Основные компоненты экспертной системы

Интерфейс пользователя. Менеджер (специалист) использует интерфейс для ввода информации и команд в экспертную систему и получения выходной информации из нее. Команды включают в себя параметры, направляющие процесс обработки знаний. Информация обычно выдается в форме значений, присваиваемых определенным переменным. Менеджер может использовать четыре метода ввода информации:

- меню;

- команды;

- естественный язык;

- собственный интерфейс.

Технология экспертных систем предусматривает возможность получать в качестве выходной информации не только решение, но и необходимые объяснения. Различают два вида объяснений:

- объяснения, выдаваемые по запросам (пользователь в любой момент может потребовать от экспертной системы объяснения своих действий);

- объяснения полученного решения проблемы (после получения решения пользователь может потребовать объяснений того, как оно было получено и система должна пояснить каждый шаг своих рассуждений, ведущих к решению задачи).

База знаний. Она содержит факты, описывающие проблемную область, а также логическую взаимосвязь этих фактов. Центральное место в базе знаний принадлежит правилам. Правило определяет, что следует делать в данной конкретной ситуации, и состоит из двух частей: условия, которое может выполняться или нет, и действия, которое следует произвести, если условие выполняется. Все используемые в ЭС правила образуют систему правил, которая даже для сравнительно простой системы может содержать несколько тысяч правил. Все виды знаний в зависимости от специфики предметной области и квалификации проектировщика (инженера по знаниям) с той или иной степенью адекватности могут быть представлены с помощью одной либо нескольких семантических моделей. К наиболее распространенным моделям относятся логические, продукционные, фреймовые и семантические сети.

Интерпретатор. Это часть экспертной системы, производящая в определенном порядке обработку знаний (мышление), находящихся в базе знаний. Технология работы интерпретатора сводится к последовательному рассмотрению совокупности правил (правило за правилом). Если условие, содержащееся в правиле, соблюдается, выполняется определенное действие, и пользователю предоставляется вариант решения его проблемы.

Во многих ЭС вводятся дополнительные блоки:

- база данных;

- блок расчета;

- блок ввода и корректировки данных.

Блок расчета необходим в ситуациях, связанных с принятием управленческих решений. При этом важную роль играет база данных, где содержатся плановые, физические, расчетные, отчетные и другие постоянные или оперативные показатели.

Блок ввода и корректировки данных используется для оперативного и своевременного отражения текущих изменений в базе данных.

Модуль создания системы. Он служит для создания набора (иерархии) правил. Существуют два подхода, которые могут быть положены в основу модуля создания системы:

- использование алгоритмических языков программирования;

- использование оболочек экспертных систем.

Для представления базы знаний специально разработаны языки Лисп и Пролог, хотя можно использовать и любой известный алгоритмический язык.

Оболочка экспертных систем представляет собой готовую программную среду, которая может быть приспособлена к решению определенной проблемы путем создания соответствующей базы знаний. В большинстве случаев использование оболочек позволяет создавать экспертные системы быстрее и легче в сравнении с программированием.

Известные современные экспертные системы и сфера их применения представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. ЭС и сфера их применения

Название | Сфера применения |

DIRECTOR, ExpertPRIZ, Projekt Expert | Производственно–коммерческая деятельность (прогнозирование хозяйственной деятельности предприятия) |

MOLGEN | Научно - исследовательская деятельность (ученый - ассистент по планированию экспериментов) |

MYCIN | Медицина (диагноз инфекции в крови, рекомендации по лечению) |

PROSPECTOR | Геология (консультант по оценке данных при проведении изысканий) |

3. КОММУНИКАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

3.1. Основы построения локальных сетей

Телеобработка данных - определенная организация информационно-вычислительного процесса, при которой ресурсы одной или нескольких ЭВМ одновременно используются многими пользователями через различные виды связи (каналы).

Система телеобработки данных обеспечивает реализацию двух основных способов обработки данных:

Пакетный. Диалоговый.Пакетный способ обработки данных предусматривает:

- объединение и группировку некоторого набора данных по каким-либо признакам в единый пакет;

- пакет передается за один сеанс связи;

- обработка данных возможна после передачи всего пакета;

- объем и время передачи не лимитируется.

Диалоговый способ обработки данных, характеризуется малым количеством данных, передаваемых ЭВМ (получаемых из нее) и малым временем реакции ЭВМ на принятый запрос абонента.

Существующие виды телеобработки данных представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Виды телеобработки данных

Виды телеобработки | |

Системная обработка | Сетевая обработка |

Удаленный пользователь, не имеющий собственных вычислительных ресурсов, получает доступ к вычислительному комплексу через выделенные каналы. | Объединение различных вычислительных средств и доступ пользователей к распределенным вычислительным ресурсам и базам данных. |

Вычислительная (компьютерная) сеть - комплекс территориально распределенных ЭВМ и терминальных устройств, связанных между собой каналами передачи данных.

Вычислительная (компьютерная) сеть предоставляет пользователям следующие возможности:

- оперативность и достоверность обмена информацией;

- повышение надежности работы за счет резервирования ресурсов;

- создание распределенных и централизованных баз данных;

- снижение пиковых нагрузок;

- специализация вычислительных ресурсов, перенос программных средств и одновременная работа над задачей нескольких пользователей;

- экономичность.

В зависимости от территориального расположения вычислительные сети разделяют на три основных класса:

- глобальные (WAN - Wide Area Network);

- региональные (MAN - Metropolitan Area Network);

- локальные (LAN - Local Area Network).

Глобальная вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в различных странах, на различных континентах.

Региональная вычислительная сеть связывает абонентов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга (в пределах большого города, экономического региона, отдельной страны).

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой территории (предприятия, организации, ВУЗа). Локальные сети являются основой информационных технологий в фирме.

Локальная вычислительная сеть - группа компьютеров и других устройств, представляющая собой систему распределенной обработки информации, размещенную на относительно небольшом пространстве (в отличие от глобальных и региональных вычислительных сетей) и позволяющую любому компьютеру непосредственно взаимодействовать с любым другим устройством этой сети.

Основными компонентами ЛВС являются:

- серверы (servers) – компьютеры, предоставляющие свои ресурсы сетевым пользователям;

- рабочие станции или клиенты (clients) – компьютеры, осуществляющие доступ к сетевым ресурсам, предоставляемым серверами или другими клиентами;

- рабочие группы (workgroups) – компьютеры, объединенные для выполнения общих задач;

- среда передачи (media) – способ соединения компьютеров;

- ресурсы (resources) – данные, приложения или периферийные устройства, совместно используемые в сети.

Современная классификация локальных сетей предполагается:

- по назначению;

- по организации управления;

- по иерархии компьютеров;

- по типам используемых компьютеров;

- по топологии;

- по организации передачи информации;

- по физическим носителям сигналов.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |