Для того чтобы избежать подобных неточностей и давать однозначное описание земельных участков, необходимо использовать понятия «вид угодья» или «приоритетность угодья» (по соотношению их площадей на земельном участке). Например, если земельный участок имеет следующие угодья: земли под жилыми зданиями – 60 % от площади земельного участка; земли под ограждениями – 20 %; земли под хозяйственными постройками – 20 %, то назначение земельного участка описывается как «индивидуальная, жилая застройка».

Описание функционального назначения земельного участка по такому принципу возможно лишь тогда, когда идентификация угодий производится особенно тщательно, а точность определения их площади достаточно высока.

Сложность определения площади угодий обусловлена в основном нечеткостью их границ, которая не позволяет иногда добиться требуемой точности. Поэтому все угодья разделяют на две группы: к первой относят угодья с четкими границами, которые хорошо обозначены на местности (например, земли под зданиями и сооружениями); ко второй относятся угодья с нечеткими границами (например, нарушенные земли, овраги, городские леса).

При производстве кадастровой съемки для создания кадастровых карт (планов) застроенных территорий рекомендуются масштабы 1:2 000; 1:1000, а при обоснованной необходимости – 1:500.

Таким образом, координаты поворотных точек границ земельных участков и городских угодий определяются с точностью кадастровой съемки, т. е. с точностью отображения этих точек на кадастровой карте (плане) соответствующего масштаба. При этом: средняя погрешность положения четко определяемых на местности границ земельных участков относительно ближайших точек съемочного обоснования или точек опорной межевой сети не должна превышать 0,5 мм в масштабе карты (плана); средняя погрешность взаимного положения точек границ не должна превышать 0,3 мм масштаба карты (плана); для земельных угодий с четкими границами средняя погрешность взаимного положения двух точек контура не должна превышать 0,2 мм в масштабе карты (плана), а средняя погрешность площади угодья должна составлять 0,3 мм2; для земельных угодий с нечеткими границами средняя погрешность взаимного положения двух точек контура не должна превышать 0,4 мм в масштабе карты (плана), а средняя погрешность площади угодья должна составлять 0,6 мм2. Точность представления положения объектов (земельных участков, угодий) на кадастровой карте (плане) определяется не только масштабом карты (плана), но и методами кадастровой съемки.

Одним из основных методов кадастровой съемки является аэрофототопографический с использованием цифровой технологии, как наиболее производительный и эффективный. Этот метод съемки применяется для застроенных участков больших размеров в масштабе 1:2 000 и мельче. Причем для застроенной территории следует применять стереотопографическую съемку, а для территорий вне населенных пунктов – съемку на ортофотоплане. Для застроенных территорий эти методы могут сочетаться, при этом здания и высокие сооружения должны сниматься путем стереотопографических измерений, а остальная часть – с использованием ортофотоплана. Для съемки небольших территорий в крупных масштабах (1:500) целесообразно применять тахеометрическую или теодолитную съемку.

Для кадастровых съемок может использоваться как государственная, так и местная система координат. При использовании местных систем координат необходимо определять и хранить параметры перехода к государственной системе координат. Важно, чтобы единая система координат распространялась на всю территорию проведения работ. Для кадастровых карт (планов) населенных пунктов целесообразно использовать прямоугольную условную разграфку листов и номенклатур. Для карт в масштабе 1:10 000, составленных в государственной системе координат, должна применяться стандартная разграфка и номенклатура.

-

Контрольные вопросы:

1. С какой целью выполняется земельно-кадастровая съемка на территории населенного пункта?

2. Что является объектами кадастрового учета при выполнении земельно-кадастровой съемки и какими показателями они характеризуются?

3. Какие данные формируются по результатам земельно-кадастровой съемки?

4. Каким требованиям должны отвечать картографические данные?

5. Особенности проведения кадастровой съемки земельных участков и угодий на территории населенных пунктов.

6. В чем заключается сложность определения площади городских угодий?

7. Точность представления положения земельных участков и угодий.

8. Основные методы кадастровой съемки для территорий населенных пунктов.

9. Какие системы координат могут использоваться для кадастровых съемок?

___________________________________________________________

РАЗДЕЛ VII. ФИСКАЛЬНЫЙ (НАЛОГОВЫЙ) КАДАСТР

Информационная система, служащая основой для исчисления налога на земельные участки, в мировой практике именуется фискальным или налоговым кадастром. Функции возникших в далеком прошлом налоговых кадастров к настоящему времени вышли во многих странах далеко за рамки фискальных, так как: служат источником данных, необходимых для инвестиционных проектов и программ, направленных на территориальное развитие регионов; обеспечивают контроль и регулирование рынка земель и прочей недвижимости; оказывают поддержку органам, занимающимся вопросами оптимизации земельных ресурсов; предоставляют кадастровую информацию разным ведомствам, имеющим дело с земельными ресурсами.

Первостепенная задача фискального кадастра состоит в выявлении и обозначении (идентифицировании) каждой единицы недвижимости, представляющей собой объект налогообложения. Такой единицей может быть земельный участок, земля с жилым домом или иными постройками, часть дома, например, квартира, т. е. все то, на что может быть начислен налог на недвижимость. Для обозначения такой единицы в зарубежных фискальных кадастрах чаще всего используется термин «парцелла». Каждый объект относится к тому или иному таксону классификации, разрабатываемой специально для целей налогообложения. Затем рассчитывается оценочная рыночная стоимость каждого из них, величина которой служит основой для исчисления соответствующего налога. Определяются лица, ответственные за уплату налога на имущество, ими чаще всего, но не всегда, являются собственники. Налоговое законодательство некоторых стран возлагает обязанность выплачивать этот налог на тех, кто фактически пользуется недвижимостью или арендует ее.

Однако в большинстве развитых стран уплата налога на землю и прочую недвижимость возложена, в основном, на собственников. В связи с этим важное значение приобретает связь фискального кадастра с системой регистрации прав на недвижимость и юридическим кадастром, если таковой имеется, которые содержат информацию о том, кому именно каждый конкретный участок земли или объект недвижимости принадлежит и где именно этот собственник проживает.

Для осуществления своей прямой функции фискальный кадастр должен содержать разностороннюю информацию, как о самом объекте, так и о внешних факторах, влияющих на стоимость недвижимости. Данные о собственно участке включают топографические условия, характер почв или грунтов, состояние и назначение возведенных на земельном участке построек и множество других сведений. К внешним факторам относятся местоположение участка, транспортная доступность, наличие и качество сети услуг и т. п.

Являясь инструментом налогообложения недвижимости, фискальный кадастр может служить информационной базой для исчисления ряда других налогов. Так, например, в Дании действует совокупный имущественный налог («налог на богатство»), исчисляемый на стоимость всего имущества физического лица, включая стоимость недвижимого и определенного вида движимого имущества (предметов длительного пользования, ценных бумаг, депозитов в банках). Налог взимается в тех случаях, когда общая стоимость оцениваемого имущества превышает определенную величину.

Содержащаяся в фискальном кадастре информация имеет также большое значение при определении суммы компенсации при отчуждении недвижимого имущества для общественных нужд.

Ведение фискального кадастра предусматривает выполнение ряда операций, по каждой из которых осуществляется сбор соответствующих данных:

- выявление и картографирование всех земельных участков и находящихся на этих участках объектов прочей недвижимости, подлежащих налогообложению;

- составление и ведение актуальной постоянно обновляемой карты, на которой представлены все имеющиеся единицы недвижимости, идентифицируемые уникальным номером, к которым осуществляется привязка всей информации, характеризующей эти объекты. Наличие таких карт служит гарантией того, что все облагаемые налогом земельные участки и единицы прочей недвижимости выявлены и ни на один из них не начислен налог дважды. Содержащиеся на карте данные, такие как местоположение участка, его размер, конфигурация, могут быть использованы при определении оценочной стоимости;

- отнесение каждой единицы недвижимого имущества к определенному таксону классификации, разрабатываемой с учетом таких характеристик, как вид использования, размер, тип здания, его состояние и т. п.;

- сбор и обработка данных о рынке недвижимости, в том числе сведений о ценах продаж тех или иных видов недвижимости, размерах арендной платы, стоимости содержания зданий и других характеристик с отметкой о времени, которому эти данные соответствуют;

- определение стоимости каждого участка и объекта прочей недвижимости; выявление лица или лиц, которые несут ответственность за уплату налога на недвижимость. Важное значение имеет также определение юридического собственника имущества, если обязанность выплачивать налог возложена не на него, например, в случае принудительной продажи недвижимости из-за неуплаты налога;

- подготовка списков плательщиков налога;

- выписка счетов и уведомление конкретных налогоплательщиков о величине оценочной стоимости их недвижимого имущества и размерах налогов;

- сбор налога в том случае, если законодательством страны эта функция возложена на службу фискального кадастра, а не на специальный налоговый орган;

- работа с жалобами по поводу несогласия отдельных налогоплательщиков с определенной службой фискального кадастра оценочной стоимостью имущества.

Информация, необходимая для формирования базы данных фискального кадастра, может быть получена разными способами, в том числе и путем прямого обследования земельных участков и прочей находящейся на ней недвижимости, а также косвенным образом из других ведомств и служб.

Общие положения оценки городских земель.

Кадастровая оценка земельных участков в городах характеризует стоимость отдельного земельного участка в общей системе оценочного зонирования территории города с учетом рыночной стоимости земли и качественно-количественных характеристик земельного участка.

Исходными данными для ценового зонирования, определения качественно-количественных характеристик и расчета показателей базовой стоимости земли служат материалы функционального и кадастрового зонирования; генеральные планы развития территории; данные по сделкам купли-продажи и аренды земельных участков, квартир, домов и нежилых помещений, гаражей; данные о доходности производственных и коммерческих предприятий; земельная рента сельскохозяйственных предприятий и т. д. Помимо перечисленных данных, используются также расчетные параметры, такие как коэффициент застройки территории населенных пунктов, инженерно-строительные характеристики грунтов, амортизация основных фондов, коэффициент ликвидности объектов недвижимости, структура капитала промышленных предприятий, коэффициент капитализации.

Расчет показателей базовой стоимости земли по типичным земельным участкам по ценовым зонам базируется на рыночной информации. При ограниченных и противоречивых данных о сделках с землей и иными видами недвижимости, а также по землям, не включенным в рыночный оборот, базовые показатели стоимости земли определяются на основе принятых в мировой практике принципов и методов оценки рыночной стоимости (методы сопоставимых продаж, затратный, доходный) с учетом специфики российского земельного рынка.

Кадастровая стоимость конкретного земельного участка устанавливается на основе удельных показателей базовой стоимости земли по ценовым зонам и подзонам и кадастровых характеристик земельного участка: площадь, местоположение, топография, гидрология, благоустройство участка и другие цено-образующие факторы и характеристики.

Определение кадастровой оценки городских земель.

Кадастровая оценка городских земель представляет собой определенный комплекс работ, который включает следующие этапы:

1) сбор и анализ исходной информации, характеризующей рынок земли и прочих объектов недвижимости в городе. Определение полноты, достоверности и непротиворечивости рыночной статистики по территории города в целом и по отдельным его районам, функциональным зонам и кадастровым кварталам. Определение закономерностей изменения уровня рыночных цен на земельные участки на основе массовой статистики;

2) сбор и анализ исходной информации, характеризующей факторы ценообразования рыночной стоимости земли, с учетом вклада (веса) каждого фактора в изменение стоимости земли. Расчет коэффициентов относительной ценности городских земель, например, в баллах, и оценочное зонирование территории города на основе факторного анализа;

3) согласование результатов факторного анализа с результатами анализа рыночной статистики. Корректировка границ оценочных зон и коэффициентов относительной ценности территории с учетом рыночной информации. Расчет показателей зональной (квартальной) стоимости городских земель;

4) формирование данных по земельным участкам и проведение кадастровой оценки земельных участков с учетом зональной (квартальной) стоимости земли, характеристик земельного участка и локальных условий его местоположения;

5) экономическая оценка территории города по кадастровым кварталам с учетом качественно-количественных характеристик земельных участков.

Сбор и анализ исходной рыночной информации.

Основными источниками информации о рыночных ценах на землю являются сделки купли-продажи по застроенным и незастроенным земельным участкам, ставки арендной платы за земельный участок и аренду нежилых помещений, результаты аукционных торгов по земельным участкам, цены предложений и спроса на земельные участки, дома и квартиры по публикациям в средствах массовой информации и справочных изданиях. Кроме источников прямой информации о стоимости земельных участков анализируется также косвенная информация: цены на квартиры, дома, нежилые помещения. Основными задачами, которые решаются на данном этапе работ, являются: определение абсолютных значений стоимости земли в расчете на 1 м2 площади участка в каком-либо районе города (поселка); определение реального диапазона изменения стоимости земли в пределах городских (поселковых) границ; определение показателей стоимости земли по максимальному количеству районов (оценочных зон, кадастровых кварталов) города; определение стоимости земель различного целевого назначения.

Средние значения показателей стоимости земельных участков, выраженные в рублях на квадратный метр (р./м2) площади участка, рассчитываются стандартными методами статистической или графической обработки собранной информации, затем земельные участки с рассчитанными значениями показателей их стоимости картографически привязываются к границам планировочных или структурных образований (районы, кварталы, улицы).

Сбор и анализ исходной информации для факторного анализа.

Оценка территории города (поселка) методами факторного анализа проводится для земель разного функционального использования: земель жилой застройки (объекты жилищной сферы, включая много - и малоэтажные жилые дома, дачное строительство, индивидуальные и кооперативные гаражи и стоянки); земель промышленной застройки (объекты производственного назначения); земель коммерческих структур (объекты обслуживания населения с преимущественно коммерческими видами деятельности).

Структура факторов, влияющих на ценообразование рыночной стоимости земли, и их ранговый вес (вклад фактора) зависят от величины города (поселка), уровня его социально-технического развития и разного целевого назначения земель. Так, например, для оценки городских территорий, предназначенных и используемых под объекты жилищной сферы, анализируются следующие факторы: транспортное обслуживание территории, доступность к центру города и другим центрам массового тяготения населения; уровень развития сферы социально-бытового обслуживания населения; уровень развития инженерных систем, сооружений и коммуникаций; экологическое состояние и микроклиматические условия территории; историко-архитектурная значимость застройки; ландшафтная ценность территории; инженерно-геологические условия строительства и степень подверженности территории разрушительным природным и техногенным воздействиям.

Для оценки городских территорий, предназначенных и используемых для объектов производственного назначения, коммерческих объектов в структуру оцениваемых факторов вводятся такие, как уровень развития производственной инфраструктуры, узловая концентрация предприятий, плотность дневного населения, возможность территориального развития и т. д.

Вес каждого из оценочных факторов определяется экспертным путем с учетом его значимости и целей оценочного зонирования.

Перечисленные факторы являются агрегированными и включают несколько параметров, которые выражаются в балльной шкале или изохронами.

Для визуализации полученных данных на картографическом материале разбивка территории города по различным факторам от выбранных центров тяготения меняется в диапазоне от 50 до 2 000 м, так как протяженность зон влияния каждого из центров определяется в основном экспертным путем, исходя из специфики условий города.

По заданному вкладу каждого фактора в формирование стоимости городских земель для каждого расчетного контура территории определяется интегрированное значение балльной многофакторной оценки, производится объединение близких по значению оценки контуров территории и формируются предварительные оценочные зоны, каждая из которых характеризуется коэффициентом относительной стоимости территории.

Согласование результатов факторного анализа с результатами анализа рыночной статистики.

Задача, решаемая на данном этапе, состоит в необходимости приведения в соответствие двух различных шкал, полученных на основе рыночной информации и на основе факторного анализа. Сравнительный анализ может привести к следующим результатам: несовпадению границ оценочных зон; несовпадению соотношений значений коэффициентов относительной ценности территории; несовпадению абсолютных значений коэффициентов.

Для того чтобы привести в соответствие различные шкалы, используется один из методов функционального анализа – согласование по невязке, в соответствии с которым приоритет отдается более характерным и непротиворечивым данным.

На основе полученной шкалы согласованных показателей устанавливаются значения коэффициентов относительной стоимости территории города (поселка) и стоимости земли в рублях на 1 м2 для каждой оценочной зоны или квартала города (поселка).

При отсутствии необходимой информации о стоимости земельных участков, занятых производственными объектами, объектами коммерческого обслуживания населения, административными зданиями, по которым отсутствует рыночный оборот, показатели зональной (квартальной) стоимости земли могут определяться через переходные коэффициенты от стоимости земель под объектами жилищной сферы.

Выбор границ оценочных зон производится с учетом следующих требований: однородности территориального зонирования, т. е. оценочные зоны должны располагаться либо внутри ранговых зон, либо на территории двух соседних по качеству ранговых зон; представительности рыночных данных, а это значит, что локальные концентрации плотности данных по рынку должны располагаться равномерно внутри оценочных зон (возможно существование зон с большой или малой концентрацией рыночной статистики, но зоны, у которых одна часть обладает высокой плотностью концентрации данных, а другая – низкой, подлежат делению); однородности функционального назначения, т. е. различные категории городских земель (центр и подцентры города, исторические районы, жилые районы, промышленные районы, рекреационные объекты и т. д.), должны относиться к разным оценочным зонам; упорядоченности границ – границы оценочных зон должны совпадать с границами улиц, кадастровых или городских кварталов и другими естественными рубежами городской (поселковой) территории; представительности – вся территория города (поселка) должна быть охвачена оценочными зонами.

Формирование данных по земельным участкам и проведение оценки кадастровой стоимости земельных участков.

Значительная протяженность оценочных зон, куда могут входить несколько кадастровых (городских) кварталов, не позволяет реально оценить тот или иной земельный участок в кадастровом квартале, поэтому оценка кадастровой стоимости земельных участков основывается на индивидуальных характеристиках оцениваемого участка. Характеристики земельного участка принимаются по материалам земельного кадастра, данным регистрации и инвентаризации земельных участков, а также других планово-картографических материалов.

Для каждого земельного участка, попадающего в выделенную и административно утвержденную оценочную зону, принимается зональная или квартальная стоимость земли, которая затем преобразуется в кадастровую оценку путем применения поправочных коэффициентов, учитывающих влияние на стоимость земли различных характеристик участка. Количество и вид таких характеристик определяется местными особенностями, принимая во внимание то, что, в первую очередь, земельные участки в городе рассматриваются с точки зрения пространственного базиса,, который используется для инженерно-строительных целей (размер, форма, рельеф, инженерно-геологические характеристики участка и т. п.), а затем определяется градостроительная ценность каждого земельного участка, его ограничения и градостроительные регламенты. Влияние каждой характеристики на изменение стоимости земельного участка отражается повышающим или понижающим коэффициентом, который в настоящее время определяется в основном экспертно-расчетным путем.

Экономическая оценка территории города по кадастровым кварталам с учетом качественно-количественных характеристик земельных участков.

После определения интегрированной балльной оценки качественно-количественных характеристик территории города по кадастровым кварталам производится комплексная экономическая оценка городских земель и расчет ставок земельного налога. Затем определяют их диапазон и разделяют на экономические зоны. Число оценочных экономических зон зависит от размеров города и численности населения. Для каждой такой зоны определяется нормативная цена земли. На основе полученных расчетов разрабатывается карта комплексной экономической оценки городских земель, каждая зона которой имеет свой цвет.

Пример качественной оценки городских земель для инженерно-строительных целей.

Для инженерно-строительных целей должна быть выполнена инженерно-строительная, экологическая и санитарно-гигиеническая оценка состояния городских земель в баллах (например, по 10-балльной шкале). Эта оценка позволяет оценить функциональную пригодность уже застроенных территорий и функциональное назначение территорий, предназначенных под застройку (жилую, промышленную, коммерческую), что, в свою очередь, существенным образом корректирует экономическую оценку земельных участков, данную в стоимостных показателях.

В качестве оценочных показателей могут быть приняты следующие факторы: увлажнение (подтопление); уклоны; техническая характеристика грунтов по допустимым удельным нагрузкам; техногенный литогенез; развитие овражной сети; развитие оползневых процессов; загрязнение территории. Для каждого фактора разрабатывается система относительных оценочных шкал в зависимости от степени развития процесса, занимаемой территории, допустимой удельной нагрузки на грунты, условий строительства и т. д. Оценочная шкала каждого фактора включает: баллы от 10 до 0; значения вышеперечисленных факторов, разбитые на равные интервалы; качественную характеристику того или иного процесса.

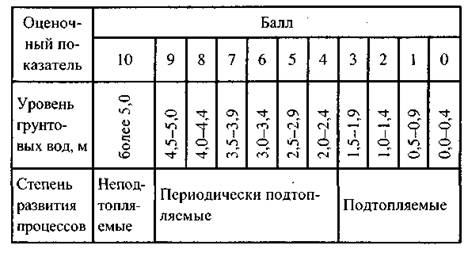

Например, если для определенной территории города характерно подтопление, то оценочная шкала имеет следующий вид (табл. 2):

Таблица 2 – Оценочная шкала для подтопляемых территорий

Таблица 2 – Оценочная шкала для подтопляемых территорий

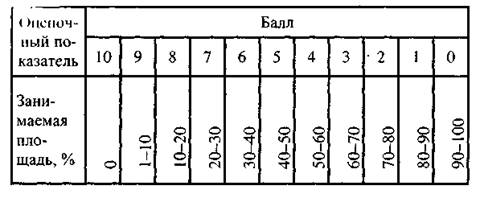

Оценочная шкала уклонов на строительство объектов включает баллы, значения уклонов и условия строительства. Оценка грунтов на территории города в целях строительства базируется на характеристике допустимой удельной нагрузки в килоньютонах на квадратный метр (кН/м2) или килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2). Поэтому шкала должна содержать баллы, значения допустимой удельной нагрузки на грунт и типы грунтов. Оценочный балл для характеристики овражной сети, техногенного литогенеза, оползней присваивается по значению отношения площади, занимаемой данным процессом, к общей площади оцениваемого участка в процентах. Например, оценочная шкала по развитию овражной сети на территории города или конкретного кадастрового квартала имеет следующий вид (табл. 3):

Таблица 3 – Оценочная шкала для подтопляемых территорий

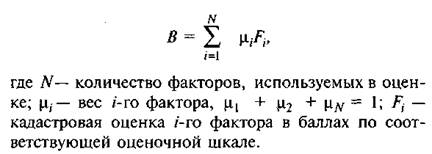

После разработки соответствующими специалистами оценочных шкал каждого фактора рассчитывается интегральная оценка рельефа рассматриваемой территории как средневзвешенная величина В:

После разработки соответствующими специалистами оценочных шкал каждого фактора рассчитывается интегральная оценка рельефа рассматриваемой территории как средневзвешенная величина В:

После определения инженерно-строительной ценности территории города с точки зрения градостроительства разрабатывается карта зонирования городской территории по инженерно-строительной ценности в баллах.

-

Контрольные вопросы:

1. Что является первостепенной задачей фискального кадастра?

2. Какая информация необходима об объекте для ведения фискального кадастра?

3. Выполнение каких операций предусматривается при ведении фискального кадастра?

4. Из каких этапов состоит комплексная кадастровая оценка городских земель?

5. Сбор и анализ исходной рыночной информации.

6. Какая информация необходима для проведения факторного анализа?

7. Каким образом можно произвести согласование результатов факторного анализа с результатами рыночной информации о стоимости земельных участков?

8. Оценка кадастровой стоимости земельных участков в городе.

___________________________________________________________

РАЗДЕЛ VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА

В городах и прочих населенных пунктах функции ведения земельного кадастра осуществляют Кадастровые палаты (бюро), районные и городские комитеты по земельным ресурсам и землеустройству.

Ведение земельного кадастра состоит из процедур формирования и государственного кадастрового учета объектов кадастра. Формирование объектов учета, кадастровая съемка, установление (восстановление) границ земельных участков осуществляется на основании соответствующих нормативных и методических документов. В процессе формирования объекта кадастра создаются документы, необходимые для осуществления его государственного кадастрового учета.

Земельный кадастр на территории города или иного населенного пункта организуется в виде банка данных (картотеки), который представлен в бумажном и/или электронном виде.

Государственный кадастровый учет.

Государственный кадастровый учет – это специальная регистрация объектов кадастрового учета, которая осуществляется путем внесения в учетные формы государственного земельного кадастра сведений, позволяющих однозначно выделить объект кадастрового учета из числа других объектов.

Государственный кадастровый учет проводится на всей территории Российской Федерации по единой системе.

Основанием для государственного кадастрового учета является заявление, подаваемое заинтересованным лицом (собственником или обладателем иных прав, а также органами государственной власти, органами местного самоуправления) или его уполномоченным представителем в комитет по земельным ресурсам и землеустройству с приложением документов по формированию объекта кадастрового учета. Вместе с заявлением о государственном кадастровом учете и документами о формировании объекта физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица

– документ, удостоверяющий его личность и документ, который подтверждает его полномочия действовать от имени данного юридического лица.

Документы, которые предоставляются для государственного кадастрового учета, в установленных законодательством случаях должны быть нотариально удостоверены, иметь надлежащие подписи должностных лиц, скрепленные печатями. Тексты документов, представленных для государственного кадастрового учета, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц не должны иметь сокращений, необходимо указать их местонахождение. Фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их местонахождения должны быть написаны полностью.

Получение заявления и документов для государственного кадастрового учета подтверждается соответствующей записью в книге учета документов. Заявителю выдается расписка в подтверждении получения документов с их перечнем и указанием даты приема.

Учетные действия начинаются с момента приема документов для государственного кадастрового учета. Объект считается учтенным со дня внесения записей об объекте в Единый государственный реестр земель. Процесс государственного кадастрового учета включает следующие этапы: формирование кадастрового дела объекта; нанесение объекта на дежурную кадастровую карту (план); изготовление кадастровой карты (плана) объекта учета; присвоение объекту кадастрового номера; занесение сведений об объекте в Единый государственный реестр земель.

Сроки осуществления кадастрового учета (Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» Принят Государственной Думой 4 июля 2007 г. Ст. 17.). Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, постановка на учет объекта недвижимости, учет изменений объекта недвижимости, учет части объекта недвижимости или снятие с учета объекта недвижимости осуществляется в срок не более чем двадцать рабочих дней со дня получения органом кадастрового учета соответствующего заявления о кадастровом учете, а учет адреса правообладателя - в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения органом кадастрового учета соответствующего заявления об учете адреса правообладателя.

Кадастровый учет на основании документов, поступивших в орган кадастрового учета в порядке информационного взаимодействия, осуществляется в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня поступления таких документов.

Датой завершения кадастрового учета признается день внесения органом кадастрового учета в государственный кадастр недвижимости: сведений о присвоенном объекту недвижимости кадастровом номере; новых сведений об объекте недвижимости; сведений о прекращении существования объекта недвижимости.

Все сведения, за исключением сведений, предоставляемых в виде кадастровых планов территорий или кадастровых справок, предоставляются в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. Срок предоставления запрашиваемых сведений в виде кадастровых планов территорий или кадастровых справок не может превышать пятнадцать или тридцать рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Если предоставление запрашиваемых сведений не допускается в соответствии с федеральным законом или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют запрашиваемые сведения, в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения органом кадастрового учета соответствующего запроса данный орган выдает (направляет) в письменной форме обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, либо уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений.

Определение и состав кадастрового дела и кадастровой карты (плана) были рассмотрены в разделе «Земельно-кадастровые работы на застроенных территориях».

Присвоение кадастровых номеров.

Для любых операций с земельными участками, начиная от их первичной регистрации, необходимо их идентифицировать, т. е. присвоить имя земельному участку. Имя участка – индивидуальное в пределах Российской Федерации, это его кадастровый номер.

Под этим номером на земельный участок заводится земельно-кадастровая книга, он указывается в свидетельстве на право собственности на землю, на чертеже (плане) границ земельного участка, под этим номером заводится дело на земельный участок, в которое помещаются все документы, относящиеся к земельному участку.

Порядок присвоения кадастровых номеров земельных участков устанавливается Правительством Российской Федерации. Главное свойство кадастрового номера земельного участка – его уникальность на всей территории РФ. Эта уникальность обеспечивается структурой кадастрового номера и принятой системой нумерации земельных участков. Земельные участки нумеруются по порядку в пределах каждого кадастрового квартала.

Кадастровый номер земельному участку присваивается при его регистрации в городском (районном) комитете по земельным ресурсам и землеустройству. Кадастровый номер представляет собой иерархическую структуру и может заканчиваться в зависимости от того, на каком уровне находится земельный участок, либо на третьем, либо на шестом уровне. Для присвоения кадастровых номеров используется кадастровое зонирование территории города (поселка).

Кадастровый номер земельного участка уникален во времени – это означает, что если земельный участок прекращает свое существование как физический объект, а такое происходит при переформировании участка (объединении или разделении), его кадастровый номер также ликвидируется и не может быть присвоен никакому другому участку. При переходе прав на земельный участок он не прекращает своего существования, а, соответственно, кадастровый номер сохраняется.

Таким образом, кадастровый номер присваивается земельному участку при его первичном учете, сохраняется за ним при любом переходе прав и ликвидируется только вместе с участком.

Реестр кадастровых номеров в квартале содержится в Журнале учета кадастровых номеров. Каждому учитываемому участку присваивается следующий по порядку номер.

Основания для приостановления или отказа в государственном кадастровом учете (ФЗ № 000. Ст. 26, Ст. 27).

Государственный кадастровый учет может быть приостановлен, если в представленных документах для учета обнаружены противоречия или неточности, не позволяющие определенно установить границы объектов учета или их характеристики. В этом случае заявитель должен быть немедленно в письменной форме извещен о приостановке учета с обоснованием этого решения.

Государственный кадастровый учет может быть приостановлен не более чем на месяц по основаниям, указанным выше. Если в течение указанного срока не будут устранены причины приостановления государственного кадастрового учета, заявителю в письменной форме направляется отказ в государственном кадастровом учете объекта.

В государственном кадастровом учете объекта кадастра может быть отказано в следующих случаях: если с заявлением о государственном кадастровом учете обратилось ненадлежащее лицо; если документы, представленные для государственного кадастрового учета, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства; если установлено, что границы объекта кадастра определены неверно, а площадь или линейные размеры не соответствуют установленным предельным размерам; доступ к такому земельному участку (проход или проезд от земельных участков общего пользования), в том числе путем установления сервитута, не обеспечен.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |