, к. п.н., доцент кафедры дизайна

Елецкого государственного университета

им. , художник по кружеву

«Елецкие кружева».

Исторические предпосылки обучения кружевоплетению

в городе Ельце Липецкой области.

Связь народного искусства с жизнью, трудом, бытом народа обусловили историческую преемственность традиций народной культуры, формирование не только общенациональных традиций, но и местных локальных проявлений. Каждый из центров формировался в конкретных природно-географических, экономических и исторических условиях, которые определили вид искусства. Так в каждом промысле сложились самобытные художественные особенности, единственные и неповторимые в каждом центре. Отсталость и территориальная разобщенность России обернулась парадоксальным богатством и разнообразием местных особенностей русской культуры. Эти богатства плохо изучены и недооцениваются.

Кружевной промысел в 19 - начале 20 веков был одним из наиболее крупных в России.

В городе Ельце начали плести кружево не позднее 1801 года, о чем свидетельствует прошва на полотенце с надписью: «сей плат шила диаконова дочь Александра Иванова 1801 года». Кружево на полотенце выполнено полотнянкой и сеткой. Сетка наиболее часто применяется в Елецком кружеве.

Прошва на полотенце. 1801. Орловская губерния, Елец.

Из книги «Русское плетеное кружево».

Дальнейшие сведения о кружевных изделиях в Ельце встречаются в 1867 году, занимая видное место в отпускной торговле города. Исследовательница русского кружева пишет, что «…кружевного товара в 1867 году вывозили из Ельца в разные города России и даже в Закавказский край на сумму 75.000 рублей, … в 1868 году между ремеслами в городе были развиты более прочих: сапожное, кузнечное и кружевное; последним, конечно, занимались женщины, …в 1877 году, Елец вел торговлю: хлебом, лошадьми, медом, воском, рогатым скотом, овцами, салом, кожами, шелковыми и шерстяными материями, железным товаром, рыбой, колоколами, медной, винокуренной и другой посудой, лесом, рогожами, лубками и другими деревянными изделиями и юфтью».

В Ельце женщины занимались плетением кружев, как самых простых, так и самых сложных, от дешевых до дорогих. Промысел был городского происхождения, сначала он появился в самом Ельце, достиг полного развития к 1880 году, а оттуда перешел в уезд, где его освоили сначала женщины, а затем и дети. Преимущественно кружевоплетением занимались в Казацкой, Суворовской, Ламской и Воронецкой волостях.

Местный земский деятель писал, что начало кружевному промыслу в Ельце было положено до 50-х годов 19 века. Плетением занимались только в купеческих семьях и помещичьих усадьбах. Кружево плели для собственных нужд. Помимо хозяек к работе привлекали горничных и дворовых девушек, которые вынесли его за пределы замкнутого круга состоятельных семей. Кружево стало достоянием рынка и предметом заработка городских мещанок и крестьянок из пригородных слобод. Во второй половине 19 века кружевной промысел был достоянием широкого круга малообеспеченных женщин и был средством заработка всей семьи.

Другие исследователи считают, что промысел возник без влияния частной инициативы, сам по себе, так как в ближайшей от Ельца местности не было помещичьих усадеб. Кружево плели сначала в городе, а потом, к 1870 году - в пригородных слободах.

Другой промысел, существовавший в Ельце с давних времен - плетение из шерсти особого шнура - гаруса. Готовый гарус окрашивали в красный, черный и желтый цвета. Его употребляли для вышивания солдатских мундиров. В первой половине 18 века его производство достигало значительных размеров. Гарус плели на восьми толстых коклюшках и на подушке, снизу плоской, сверху выпуклой. Кружево плетется при помощи подобных инструментов, таким образом, население Ельца было знакомо с техникой производства, и кружевоплетение органически выросло на почве уже существовавшего промысла.

Старинные Елецкие кружева отличались необычайной тонкостью и тщательностью отделки, высокими художественными качествами. Местные кружевницы выработали особую технику плетения кружева, отличительной особенностью которой является легкость стиля и тонкие, изящные, хотя и несколько однообразные мотивы, которые сложились под влиянием ровного степного пейзажа. Они так и назывались: жучки, мушки, гречишка, жемчужка, травчатый рубчик, мелкотравное. Типичным для Ельца было парное кружево, сцепное было перенесено из Вологодской и Вятской губерний. Производительность труда при плетении кружев не может быть высокой, это работа кропотливая и малопродуктивная.

Узор «сливочки». Конец XVIII в. Орловская губерния, Елец.

Из книги «Русское плетеное кружево».

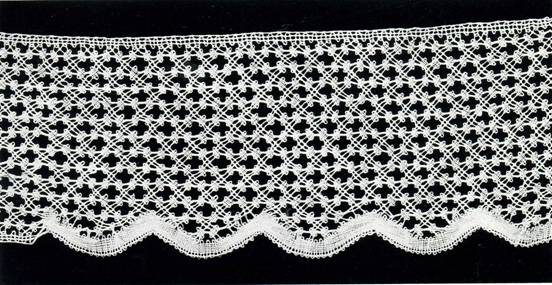

Край (узор «жемчужка») 1880-е гг. Орловская губерния, Елец.

Из книги «Русское плетеное кружево».

До 1890-х годов положение Елецких кружевниц не привлекало внимания частных лиц и общественных организаций. К этому времени относятся первые попытки местной интеллигенции прийти на помощь кружевному промыслу. Сначала это были раздаточные пункты, где кружевницам давали заказы на выполнение работы по готовым сколкам. В годах открыла в своем имении в Пальне школу кружевниц для девочек. В 1893 году местная землевладелица открыла в селе Свишнях в Стегаловской волости "Школу сельского хозяйства и

Мастерская в Паленской школе кружевниц

Фото из книги Кружевной промысел в губерниях Орловской, Вятской, Вологодской.

домоводства" с ремесленным отделением по кружевоплетению, ковровым и ткацким мастерам. В годах Елецкое уездное земство открыло четыре школы кружевниц.

Таким образом, мы видим, что на территории Елецкого района существуют богатые традиции кружевоплетения. В настоящее время традиции кружевоплетения сохраняются и развиваются на предприятии «Елецкие кружева». Современные художники и мастера являются носителями и продолжателями традиций промысла, они призваны хранить его в чистоте и силе.

Кружевной манжет. Многопарная техника плетения. Елец, нач. ХХ в.

Фото из коллекции автора.

Край. Многопарная техника плетения. Елец, нач. ХХв.

Фото из коллекции автора.

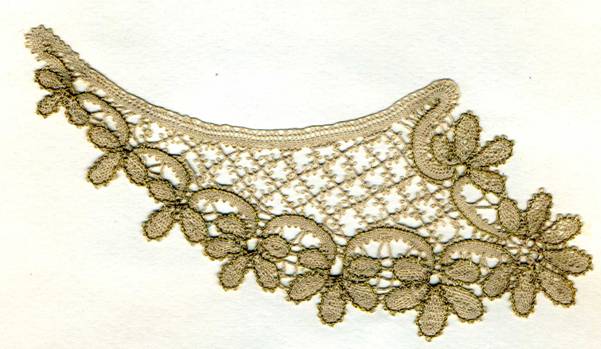

Воротник. Сцепная техника плетения. Елец, сер. ХХв.

Фото из коллекции автора.

В Ельце художественному кружевоплетению обучают в профессиональном училище № 30 и на факультете дизайна ЕГУ им. , на отделении «Народное художественное творчество». Студенты обучаются приемам плетения кружев на коклюшках, изучают историю кружевного промысла. Обучая современных художников традиционному для Ельца промыслу - кружевоплетению, большое внимание уделяется расширению общего кругозора, понимания места кружева в современном мире. Кружевоплетение – это трудоемкий процесс, который требует большой усидчивости, внимания, кропотливости, терпения.

Елецкий кружевной промысел один из немногих, сохранившихся в настоящее время. Художники промысла сохраняют и развивают традиции Елецкого кружевоплетения, представляют его на различных Российских и международных выставках. Кружево ручной работы всегда украшало жизнь человека, дарило ему эстетическое наслаждение, помогало сохранить душевное и физическое здоровье. И, надеемся, что в современной жизни место этому искусству всегда найдется в сердце и душе русского человека.

Платье детское. Художник . Елец, 2002 г.

Нарядный ансамбль. Художник , Елец 2003 г.

Литература:

1. Твердова-Свавицкая кустарных промыслов Елецкого уезда. – М.,1916.

2. Фалеева плетеное кружево. – Л.,1983. – 326с.

3. Давыдова кружево и русские кружевницы. Исследование историческое, техническое, статистическое. – СПб.,1892.

4. Давыдова промышленность в России. – СПб.,19с.

5. Давыдова промысел в губерниях Орловской, Вятской, Вологодской. – СПб.,18с.

Статья опубликована в сборнике «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии» - Материалы 11 международной научной конференции. Санкт - Петербург, 23-25 июня 2008г., с. 166-168.; в журнале «Рынок легкой промышленности» №56, 2008 // http://www. /catalog/article/1311.html