Рецензент — . кандидат биологических наук

Пасека под крышей дома

Введение

Миллионы горожан нашей страны имеют земельные участки. Предусматриваются дальнейшее развитие коллективного садоводства и огородничества и выделение дополнительных материально-технических ресурсов для обеспечения намеченного прироста таких участков, повышения эффективности их использования.

Производство продуктов питания на приусадебных участках может быть заметно увеличено за счет развития пчеловодства и получения от него не только меда, воска и пыльцы, а еще и за счет повышения урожайности опыляемых пчелами посевов и посадок.

Известны принимаемые меры для развития пчеловодства, имеются и успехи, достигнутые этой отраслью в общественном секторе. Но в приусадебных хозяйствах и особенно в коллективных садоводствах она не получила пока надлежащего развития, а под влиянием варроатоза (клещ Варроа, который впивается в тело пчелы и паразитирует на ней) даже заметно сократилось. Основные причины — недостаточная популяризация систем обиха-живания ульев в стесненных условиях, их непригодность для периодического (часто с большими перерывами) обслуживания пасек пчеловодами-любителями из числа горожан; неприспособленность наиболее распространенных устройств ульев для обитания в них пчел в условиях варроатоза. Есть и другие причины, связанные в основном с недостатком информации по рассматриваемому вопросу.

На любительских пасеках до настоящего времени широко распространен индивидуальный уход за пчелами с сокращением гнезд весной, наблюдение за развитием каждой семьи и расширением гнезд постановкой одной-двух рамок, что требует еженедельных осмотров всех ульев. Так же производится и отбор меда во время медосбора.

Чаще всего пчелы содержатся в малообъемных ульях Дадана—Блата на 12 рамок с магазином или в лежа-

ках. При индивидуальном уходе это связано с постоянным присутствием пчеловода на пасеке, особенно в активный период развития семей пчел, когда не исключается их роение, что неприемлемо для горожан, лишь периодически приезжающих на свои дачные или садовые участки.

В то же время за рубежом и у нас еше со времен Л. Лангстрота все передовое промышленное пчеловодство основано на содержании пчел в ульях большого объема—многокорпусных или двухкорпусных,—при групповом уходе с периодическим посещением их пчеловодами, что резко повышает производительность труда и продуктивность пасек.

В результате многолетнего поиска наиболее подходящего способа содержания пчел была отработана система ухода за ними, в значительной степени отвечающая требованиям тех пчеловодов, которые не могут по ряду причин регулярно посещать свои пасеки. Как показала практика, подобная система допускает смещение сроков выполнения большинства необходимых работ от одной до двух недель по отношению к оптимальному времени без заметного ухудшения конечного результата.

Предлагаемая читателю книга не ставит целью рассказать об основах пчеловодства. Она посвящена описанию особенностей содержания семей пчел. Подробнее рассмотрены те вопросы, по которым у автора имелись наибольшие трудности. Отсюда и желание помочь начинающим пчеловодам-любителям, имеющим необходимый минимум теоретической подготовки, в освоении практических приемов обращения с пчелами по проверенной в течение ряда лет системе, которая обеспечивает возможность группового ухода за ними и проведения определенных по всей пасеке работ в одни сроки. Выполнение этих работ может быть приурочено к предвыходным и выходным дням, а допустимые перерывы между ними — от двух недель до месяца.

Научная обоснованность и практическая целесообразность описываемых приемов ухода за пчелами подтверждается авторами использованных изданий.

Условия содержания пчел

Учет климатических особенностей

Ленинградская область относится к Северо-Западному региону страны, подверженному частому влиянию циклонов. Вследствие этого здесь преобладает неустойчивая погода, особенно в осенне-зимние месяцы. Зимой часты оттепели, а весной—затяжные холода, нередко захватывающие весь май.

Для района, где содержатся наши пчелы, среднемесячные температуры самых холодных месяцев зимы составляют: в декабре—6,6 °С, в январе—8,5, в феврале—9,2, в марте—5,5 °С, но нередко температура в эти месяцы опускается до —30—38 °С, а в отдельные зимы и до —45—48°С.

В самые теплые месяцы среднемесячная температура в июне составляет 12,6°С, в июне—15,7, а в августе—13,8 °С.

Обычно в году 100—105 дней с температурой выше 10 °С, а безоблетный период у пчел в среднем продолжается с последней декады сентября до конца апреля. В редкие годы пчелы имеют возможность облететься около 10—15 октября и в конце марта—начале апреля.

В исходном состоянии район представлял собой в основном сосновый-лес с вереском на глубоких песках, с холмистым рельефом и болотистыми участками в низинах. По кромкам болот растут ольха, осина, ива. Среди сосняков встречается значительное количество березы. Из естественных медоносов имеют значение вереск, кипрей, лесные и болотные ягодники, ива, рябина.

В настоящее время большая площадь занята дачными и садовыми участками, и по типу медосбора район относится к умеренному естественному нектароносному конвейеру, который начинается в конце апреля — начале мая с цветения пыльценосов—ольхи и осины, затем зацветает ива, за ней—лесные, садовые и болотные ягодники (черника, смородина, крыжовник, голубика); в конце мая — начале июня медосбор поддерживается цветением плодовых растений, желтой акации и рябины и

со второй-третьей декады от&вя-переходит в главный медосбор с зацветанием малины, огородных культур, кипрея и вереска. В отдельные годы бывает заметный падевый медосбор с сосны. Вереск же цветет до заморозков, но в районе пасеки его осталось немного и медосбор с него неустойчивый, порой лишь до середины августа. Необходимо учитывать, что пасеки района заражены вар-роатозом.

Исходя из климатических условий, типа медосбора и возможностей по уходу аа пчелами, мной за 15 лет отработана и проверена система содержания пчел в любительских условиях, рассчитанная на периодическое посещение пасеки с многокорпусными ульями, расположенными в павильоне. За основу принята система, предложенная Кемеровской опытной сельскохозяйственной станцией в начале 60-х гг. и подтвержденная многолетней практикой пчеловодов многих регионов страны [».

Сущность системы

Кемеровская система основана на трех положениях:

1) круглогодичном содержании сильных семей на широких улочках (12 мм) без сокращения весной до 8—9 мм и без изъятия из гнезда не обсиживаемых пчелами сотов;

2) резком сокращении количества работ с осмотрами и разборкой пчелиных гнезд—до 7—9 осмотров и разборок гнезда за сезон;

3) использовании в производстве свищевых маток, что во много раз сокращает объем работ по выводу и подсадке маток.

Результатом этого были: увеличение выхода товарного меда в Кемеровской области до 50%, повышение производительности труда пчеловодов более чем в 3 раза.

'(1962) показал, что достоинство этой системы в том, что, используя ее, любители могут заниматься пчеловодством без отрыва от основной работы. Все положения данной системы проверены и подтверждены впоследствии работами НИИ пчеловодства (НИИП). Так, сотрудник института X. К. Никадамбаев (1982), выполняв исследования под руководством , показал возможность получения и выбора пчелами свищевых маток высокого качества.

* Здесь в далее по тексту даются ссылки на првведевный в конце книги список литературы.

(1978). подтвердил, что ваиболыиую продуктивность имели те семьи очел, которых тревожили реже, а семьи, коих осматривали через 6 дней, собирали меда и воска на 43% меньше.

С. Махмашарипов (1978) по результатам проведенных опытов сделал вывод, что содержание пчелиных семей во время зимовки в несокращенных гнездах не влияет отрицательно на весеннее развитие и медопродуктив-ность. Пчелиные семьи, зимовавшие на полном гнезде, собрали меда на 15% и отстроили сотов на 11% больше, чем семьи пчел в сокращенных гнездах.

Наибольшую ценность для пчеловодов-любителей представляют результаты, полученные авторами кемеровской системы, свидетельствующие, что свои свищевые матки, выведенные в сильной семье в период главного медосбора, не хуже, а лучше выведенных искусственно. При отборе матки семья, которая может заложить свищ, евы& маточники на открытом расплоде, в определенных условиях работает не менее продуктивно, чем семья с маткой. Это упрощает вывод маток, делает его доступным и для начинающих вчеловодов-любителей, позволяет отказаться от роевой системы содержания, полностью исключив роение на пасеке, так как сем^и пчел со свищевыми матками меньше роятся {22].

(1984) приводит данные по продуктивности пчел с матками разного происхождения, полученные в 1958—1961 гг. Сравнительные испытания дали следующие результаты по сбору валового меда:

с роевыми матками—69,9±2,6 кг;

с матками тихой смены—74,8±6,0 кг;

со свищевыми матками, выведенными по кемеровской системе,—74,2 ±3,0 кг.

Кемеровская система во многом близка к системе содержания пчел в многокорпусных ульях и предусматривает их использование, обеспечивая групповой уход за равносильными семьями. Это и позволило принять ее за основу.

Для обеспечения такого ухода на пасеке проводятся:

1. Выбраковка слабых, малопродуктивных семей.

2. Выравнивание (в конце мая) отставших в развитии и неудачно перезимовавших семей с полноценными матками.

3. Обеспечение пчел в течение всего года достаточным количеством углеводного и белкового кормов и сотов.

4. Своевременная смена ослабленных маток на молодых, выращенных в лучших семьях, и формирование резерва отводков с запасными матками.

5. Зимовка основных семей и отводков в двух корпусах с большим подрамочным пространством (на воздушной подушке) с созданием запасов меда над клубом пчел, достаточных до весеннего облета. Обеспечение вертикальной вентиляции ульев.

6. Проведение комплексных противоварроатозных мероприятий с применением физического, зоотехнического и химического способов уничтожения клеща.

Выбор породы

Немаловажное значение для пчеловода-любителя Северо-Западного региона имеет выбор породы пчел. Рекомендованные первым Планом породного районирования для Ленинградской области среднерусские пчелы с успехом могут быть использованы на любительских пасеках, но в силу своей ройливости и умеренной злобли-вости требуют внимательного к себе отношения как по срокам, так и по аккуратности проведения всех работ.

Разведением чистопородных среднерусских пчел в регионе практически мало кто занимается, а те, которые имеются у любителей, метизированы серыми горными кавказскими и лишь в редких случаях по всем признакам соответствуют исходной породе. Особенно сильно снизилась зимостойкость этих пчел [3, 42].

Вторая порода пчел, предусмотренная в указанном выше Плане,—серая горная кавказская,—по мнению большинства пчеловодов, недостаточно зимостойка для нашего региона, и приобретать ее начинающему пчеловоду не рекомендуется, хотя у нее есть и ряд достоинств [12; 41, 421.

В середине 60-х гг. появилась информация о выделении сотрудниками Тимирязевской сельскохозяйственной академии карпатской породы пчел. Ее описание вначале вызвало удивление. Новая порода пчел в центре Европы, да еще с завидными признаками! Роение в благоприятные годы не более 2%; миролюбие, превосходящее серых горных кавказских; зимостойкость во всех районах испытаний не хуже, а порой и лучше, чем у среднерусских; интенсивное развитие весной; лучшее, чем у среднерусских, использование слабых медосборов; пчелы в отсутствие матки при выводе свищевых не снижают медосбора. Не фантазия ли все это?

Вскоре появились и питомники, высылающие плодных маток карпатской породы. Первые же опыты содержания их на любительских пасеках в Ленинградской области превзошли все ожидания. Работа с карпатскими пчелами приносит радость пасечнику.

Первые две плодные матки этой породы были получены автором в июле 1978 г., когда он имел четыре пчелиные семьи. Организовал два отводка, и после начала яйцекладки новых маток в двух условно-среднерусских семьях заменил маток отбором старых и подстановкой отводков с карпатскими матками.

За период осеннего наращивания пчелы сменились, и в зиму 1978/79 г. пошли две условно-среднерусские семьи плюс столько же карпатских.

В один из дней начала апреля 1979 г. условно-среднерусские семьи пчел при температуре около 10°С неплохо облетелись, только грязные корпуса и часть рамок у них пришлось заменить. А из карпатских семей в этот день не вышло ни одной пчелы. Обеспокоенный, решил приоткрыть верхнее утепление, чтобы осмотреть одну из семей, и увидел то, о чем мечтает каждый пчеловод: пчелы выглядели бодрыми, здоровыми и встретили вторжение дружным легким гулом. На сотах и корпусах—ни единого пятна, указывающего на понос. И корма было достаточно.

Через несколько дней, дружно облетевшись, обе эти семьи включились в активную работу. Интенсивность полетов была в 1,3—1,5 раза выше, чем в двух других семьях. При равном уходе за всеми пчелами «карпат-кам» раньше двух других потребовалась постановка третьего корпуса. Они быстро отстраивали вощину в расплодном гнезде. И что примечательно: в июне начинали работу в 5—6 часов утра, а заканчивали ее в 22— 23 часа, причем часть пчел во время цветения малины посещала заросли до часа ночи, благо света хватало.

Подтвердились и другие положительные признаки этих пчел, но не обошлось и без ошибок, вызванных незнанием особенностей «карпаток».

В июле 1980 г. мне удалось получить еще две плодные матки этой породы, сделал отводки, но одна из них не устраивала меня—оказалась недостаточно яйценоской. Я решил не менять на нее матку основной семьи и оставил зимовать ее для проверки яйценоскости будущей весной.

В середине августа в этом отводке было 5 улочек пчел. Оставил им 18 кг меда, добавил при подкормке

2 9

3 кг сахара в виде сиропа 1:1 и уехал в длительную командировку.

Вернувшись в октябре, не осматривая отводка, утеплил его для зимовки, а в марте 1981 г. отводок погиб. Не понимая причины, открыл улей. Верхний корпус был полон мертвых пчел, соты чистые, но в них не было ни капли меда, а на одной из средних рамок нижнего корпуса обнаружил пустой маточник «тихой» смены. Оказывается, пчелы еще в самом конце лета сменили себе матку и с ней нарастили значительное число пчел, израсходовав на них большую часть зимних запасов корма.

Матки пчел данной породы формируют компактное гнездо в нижних корпусах улья, а быстрый рост семей весной не приводит их в роевое состояние даже при отсутствии стойкого медосбора и запаздывании с расширением гнезд [49].

Перспективность пчел карпатской породы для Нечерноземной зоны России и ее Северо-Западного региона не вызывает сомнений. Это отражено в новом плане породного районирования и подтверждено многими пчеловодами-практиками, а также исследователями [2, 12, 42, 49].

После 12 лет работы с карпатскими пчелами могу с уверенностью сказать, что из всех упомянутых выше пород она самая лучшая для содержания на любительской пасеке в Ленинградской области применительно к указанным условиям.

В защиту чистопородных «карпаток» необходимо отметить, что в последние годы качество высылаемых маток, даже племенных, значительно снизилось из-за того, что не всем пчелосовхозам удается сохранить чистоту породы. Эти матки нередко дают потомство с желтыми тергитами, что свидетельствует о влиянии желтой пчелы, распространенной на Северном Кавказе и отличающейся слабой зимостойкостью. Не исключается, вероятно, и воздействие помеси карпатских пчел с серыми горными кавказскими, разводимыми там же. Вот что снижает ценность высылаемых пчелопитомниками маток и дает повод пчеловодам, получившим таких «карпаток», отождествлять их по зимостойкости с серыми горными кавказскими, присваивая им общий ярлык «южанок».

Способ выведения свищевых маток

Одна из наиболее сложных задач, стоящих перед начинающим пчеловодом-любителем,—своевременная смена маток и размножение семей. Принятая на большин-

10

стве любительских пасек система ухода за пчелами с использованием роения неприемлема для тех, кто работает в городе и не имеет возможности постоянно быть при пасеке. Это и определяет тот факт, что многие заводят пчел только после ухода на пенсию. Технология же искусственного вывода маток с целью смены и создания их резерва большинству начинающих пчеловодов-любителей не по силам, так как дело это слишком сложно и без квалифицированных консультаций, достаточной практики сути не постичь.

Кемеровская система ухода за пчелами, которая предусматривает периодичность работ на пасеке, использование взамен роения деление семей в нужные сроки, доказала на практике, что свищевые матки, выведенные в сильной семье в период главного медосбора (под контролем пчеловода), получаются лучше выведенных искусственно и не хуже роевых. Вывод свищевых маток по рекомендованной методике вполне доступен начинающим пчеловодам.

Представление о свищевых матках как о «второсортных» основано на результатах исследования всех таких маток, бесконтрольно выводившихся после отбора матки, без учета уровня развития семьи, порой в неоптимальный срок.

В неблагоприятных условиях пчелы действительно выводят свищевых маток (в том числе и из личинок старшего возраста), которые будут недостаточно яйценоскими.

Во многих исследованиях сравнение всех свищевых маток, выведенных пчелами в безматочных семьях, производится с теми матками, которые получены искусственно и проходят контроль от момента подготовки личинок на воспитание до браковки выведенных и спарившихся маток,—такова технология. Естественно, что результаты сравнения получаются не в пользу свищевых маток.

О получении свищевых маток высокого качества известно с прошлого века, а практическое пчеловодство зарубежных стран (Чехо-Словакия, Польша, Румыния, Англия, США) предусматривает использование свищевых маток и в настоящее время [19, 22, 23].

(1955) на основании исследований свищевых маток пришел к выводу, что при своем активном вмешательстве и контроле пчеловоды могут получать свищевых маток высокого качества. И работами сотрудников НИИП и X. К. Никадамба-

11

ева еще в начале 80-х гг. в очередной раз было подтверждено, что даже без вмешательства пчеловода семьи пчел, потерявшие матку, при наличии в гнезде яиц и разновозрастного расплода основную часть (67%) маточников закладывают на полусуточных и односуточных личинках. Имея возможность выбора, они оставляют в семье лучшую матку, выведенную из молодой личинки. Ну а маток, полученных из личинок более старшего возраста, во всех случаях отвергают [30].

Такого же мнения придерживаются и зарубежные специалисты. Так, Е. Макович (1986) пишет, что «свищевые матки несправедливо считаются самыми плохими. Они не уступают роевым и даже маткам тихой смены, но при условии, что выведены из молодого расплода, а во время выращивания семья была сильной и в улей поступало большое количество нектара и пыльцы» [22].

Некоторые пчеловоды забывают, что так называемые искусственные матки являются теми же свищевыми, но выращенными под контролем пчеловода. При выводе свищевых маток задача заключается в том, чтобы повысить долю маточников, закладываемых пчелами на молодых личинках, отбраковать маточники на старших личинках, если они все-таки появились, и обеспечить вывод маток в оптимальных условиях.

Как мы уже знаем, кемеровская система эти вопросы полностью разрешает, и процесс вывода свищевых маток становится таким же управляемым, как вывод искусственных маток. Сравнение свищевых маток, выведенных по кемеровскому методу, с искусственными и роевыми, проведенное [15, 16, 17], вновь убедительно показало преимущество их над первыми и примерную идентичность вторым.

С учетом малой потребности в матках при небольшой пасеке мной внесены некоторые изменения в кемеровский метод вывода свищевых маток, направленные на повышение их качества за счет сокращения количества закладываемых маточников.

Известно, что с отдалением матки от расплода и частичной ее изоляцией пчелы в расплодной части гнезда закладывают маточники. А при наличии матки их закладка происходит в спокойной обстановке, с тщательным выбором пчелами личинок. Маточников отстраивается немного (5—6), и все они оказываются заложенными на молодых личинках или даже на 3-дневных яйцах. Такой прием вывода свищевых маток широко используется в практическом пчеловодстве за рубежом [23]. Для

12

получения хороших маток этим способом необходимо соблюла гь следующие условия:

закладку маточников производить в присутствии старой матки при отдалении ее от расплода;

маток необходимо выводить в середине июня, в теплое время сезона, во время обильного медосбора;

выращивание маток должно производиться в лучших семьях, имеющих максимальную силу;

обеспечить контроль за выводом маток с отбраковкой сначала открытых маточников (на возраст личинки и количество молочка в маточнике), а затем запечатанных маточников по форме и размеру.

С соблюдением перечисленных условий вывод некачественных свищевых маток практически исключен. В этом случае, как и при искусственном способе, качество выводимых маток контролируется пчеловодом на всех этапах. И пусть будет небольшое количество маток, получаемых в одной семье (5—6). Для любительской пасеки из 5—10 семей этот способ может быть вполне приемлем. Он позволяет даже начинающему пчеловоду проводить на пасеке племенную работу и иметь требуемый резерв маток.

При необходимости получения большего числа маток либо увеличивают количество семей в племенном ядре пасеки, либо переходят на искусственный вывод маток приемлемым для пчеловода способом. В последнем случае без должного опыта, мастерства не обойтись.

Вторым доводом противников использования свищевых маток обычно является ссылка на то, что якобы имеется снижение продуктивности семей, выводящих свищевых маток [38]. Такое иногда случается, но со среднерусскими пчелами, если к началу яйцекладки молодой матки медосбор иссякает. А вот карпатские и близкие к ним краинские пчелы не снижают медосбора и в отсутствие матки при выводе свищевых [19j. Однако, соблюдая рекомендованные условия по выводу свищевых маток [16, 17, 19, 47], и со среднерусскими пчелами можно получать отличные результаты.

и (1983) вывод свищевых маток по кемеровскому методу рекомендуется с целью сохранения индивидуальных качеств наиболее ценных племенных семей. Подчеркивается, что «полученные таким способом новые семьи обладают всеми положительными наследственными качествами материнских семей и отличаются неройливостью и высокой продуктивностью».

13

Продуктивность семьи, выводящей свищевых маток

В ряде зарубежных стран, например в Румынии, где содержат пчел, по своей природе близких к карпатским, способ отдаления матки от расплода (во время медосбора) для вывода свищевых маток является одним из стандартных приемов перевода семей в двухматочные и используется с целью повышения продуктивности и для размножения семей [23]. В ЧСФР, где содержат кра-инок, проведены работы, показывающие, что вылеты пчел на медосбор не снижаются из-за утраты или длительного отсутствия матки [19].

[15, 16, 17] на основе сравнительных испытаний показал, что отбор матки с небольшим отводком (в начале главного медосбора) для вывода свищевых способствует увеличению медосбора.

На основании многолетних испытаний в Кемеровской области и ряде других районов получены результаты, показывающие, что «при отборе матки в начале главного медосбора семья, которая может заложить свищевые маточники на открытом расплоде, работает не хуже семьи с маткой, но из-за перерыва в яйцекладке в один месяц дает больше товарной продукции. В зиму идет молодая матка, обеспечивающая позднюю яйцекладку. Такой способ смены маток увеличивает медосбор на 7—50%» [16].

Семьи со свищевыми матками оказываются продуктивнее других и на следующий год. (1974) приведены результаты сравнительных испытаний (спустя год после смены) трех групп пчел (по 9 семей в каждой) с матками, полученными разными способами (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость продуктивности пчелосемей от метода получения маток, кг

|

Происхождение маток |

Валовой сбор меда |

Корм |

Товарный мед |

|

Подсаженные искусственного выво | |||

|

да............. |

39,7 |

22 |

17,7 |

|

Свищевые, выведенные по кемеров- | |||

|

62,3 |

22 |

40 | |

|

Роевые естественные > , i, , |

55,9 |

22 |

33 |

14

Другими исследованиями установлено, что среднерусские пчелы, у которых в начале медосбора отобрали маток и предоставили свободу вывода свищевых, собрали на 1 кг пчел в 2 раза меньше меда, чем те, которые работали с маткой.

Объяснение столь противоречивым результатам, получаемым разными исследователями, дал ский (1975). Он пояснил, что продуктивность семьи пчел, у которой отобрали матку для вывода свищевых, зависит от условий медосбора в этот период.

Наилучшие результаты получаются в условиях, когда отбор матки производится именно при хорошем медосборе. В этом случае пчелы обладают стойким рефлексом на определенное место медосбора, продолжают добывать корм и после отбора матки, не снижая активности в течение 9 дней. Через 25—28 дней после отбора матки, то есть после начала яйцекладки молодой матки, должен наступить или продолжиться (18—20 дней) главный медосбор, который пчелы используют эффективнее (в 2—5 раз) обычных семей.

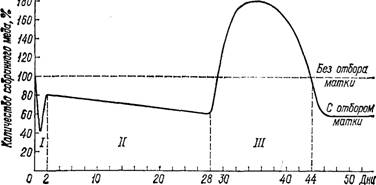

На рис. 1 приведен упрощенный график, отражающий изменение медосборной активности у семьи с отобранной маткой (при среднем медосборе) по сравнению с семьей, у которой матку оставили: I период—от отбора матки до закладки свищевых маточников, II—от закладки маточников до начала яйцекладки молодой матки и III—от начала яйцекладки молодой матки до ослабления семьи из-за уменьшения количества летных пчел, вызванного отсутствием плодной матки в I и II пе-

Рис. 1. Использование медосбора семьей пчел 15

риодах. С молодой маткоп семьи пчел быстро восстанавливают свою силу и в зимовку уходят с большим числом молодых пчел по сравнению с теми семьями, в которых матки не заменялись [47].

В соответствии с графиком при совпадении главного медосбора со II периодом в процессе вывода свищевых маток можно ожидать потерь товарной продукции.

Первые годы мной без изменений использовался кемеровский метод вывода свищевых маток. При отборе небольшого отводка с маткой в начале медосбора, .но после мобилизации пчел на медосбор в некоторых семьях на 2—3 дня возникало возбужденное состояние—часть пчел усиленно искала матку на летке и в улье. Пчелы закладывали большое количество маточников (до 50) на любых личинках, по через 2—3 дня семьи восстанавливали работоспособность, при наличии медосбора уже мало отличались от недельных семей. Так, в 1980 г. подготовленная к делению самая сильная семья в середине июня занимала 4 корпуса. В остальных семьях в это время было по 3 корпуса.

Помнится, 15 июня, в очень теплый, безветренный день, с температурой утром около 20°С, я разделил одну семью пополам, причем матка попала в корпуса, отставленные на новое место, а вечером весь печатный я открытый расплод без пчел переставил из корпусов с маткой на старое место, в безматочную часть семьи.

С 16 по 26 июня стояла отличная, солнечная погода с температурой от 20 до 27 °С и работа пчел безматочной части семьи не ухудшалась, хотя в течение двух первых дней беспокойство пчел на летке было заметно. Осмотр произвел 19 июня и обнаружил на сотах с открытым расплодом до 50 заложенных пчелами маточников и мисочек, отбраковать которые без пропусков было очень сложно. Оставил на двух сотах 8 мисочек с самими молодыми личинками и с наибольшим количеством молочка. Соты с оставленными маточниками отметил. Через 4 дня проверил возможную закладку дополнительных маточников, а оставленные осмотрел по размеру и форме.

После вторичной проверки маточников 23 июня поставил на безматочную часть семьи корпус с сотами в качестве медового.

Отставленная на новое место часть семьи с маткой возобновила полеты только 22 июня, так как все летные пчелы из нее вернулись на старое место.

16

В середине июля проверил наличие и качество молодой свищевой матки, которая уже начала плотную, без пропусков яйцекладку, а в августе снял с этой семьи, как и с неделенных семей, заполненный медовый корпус.

Семья со старой маткой, замененной на маточник без отбора матки (с учетом осенней подкормки сахаром), обеспечила себя кормом.

Для уменьшения трудоемкости и сложности поиска на сотах большого количества заложенных мисочек и выравнивания качества маточников в следующем году я применил метод получения свищевых маток, разработанный Демари еще в 1892 г. Этот метод заключается в том, что перед выводом свищевых маток осуществляют предварительную частичную изоляцию старой матки от расплода. Производится это отдалением отобранной (с отводком) матки с помощью корпуса с сушью и разделительной решетки. Закладка свищевых маток в этом случае идет в присутствии старой матки в улье. После закладки маточников отводок со старой маткой можно переставить на новое место.

При отсутствии проволочных разделительных решеток отдаление матки от расплода допустимо производить с помощью потолка-диафрагмы толщиной 20 мм с отверстием в центре 70Х200 мм, заделанным с двух сторон штампованной или иной решеткой. Разделительный корпус в данном случае можно не ставить.

Проверка этого метода показала его преимущества перед разовым и полным отбором матки, так как количество маточников резко снизилось (с 40—50 до 4—6), причем маточники в этом случае закладываются только на самых молодых личинках, что напоминает «тихую» смену маток.

Предварительная частичная изоляция матки от рас-плодной части гнезда и закладка свищевых маточников в ее присутствии приводят к тому, что тревожное состояние пчел после перестановки матки на новое место исключается. Так, 12 июня 1985 г. матка одной семьи пчел среднерусской породы была частично изолирована от расплода, но интенсивность лета пчел совершенно не изменилась. И вот 16 июня корпус с маткой и тремя рамками пчел при сотах с медом был переставлен на новое место. Стояла теплая солнечная погода. В районе пасеки цвели сады, буйствовала желтая акация. Пчелы, оставшись с утра без матки, проявляли некоторое беспокойство, однако по интенсивности лета все же не от-

17

личались от других семей. Вечером того же дня на двух сотах удалось обнаружить 6 мисочек, четыре из которых, наиболее крупные, были оставлены, поскольку в них находилось наибольшее количество молочка.

К началу яйцекладки молодой матки (12 июля) семье был поставлен второй медовый корпус, а неделенным семьям оказалось достаточно одного медового корпуса до конца сезона.

Любопытно, что и на следующий год семья с этой маткой также дала максимальный сбор товарного меда — более 50 кг.

Результаты подобной смены маток получаются примерно одинаковыми как для среднерусских, так и для карпатских пчел.

С успехом применяются два варианта вывода свищевых маток, на основе которых проводится работа по смене маток. Выбор варианта определяется возможностями посещения пасеки в этот период. Оба варианта опробованы в течение 6 сезонов и дали хорошие результаты.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |