В. П. МАКАРЕНКО

ПРОБЛЕМА ОБЩЕГО ЗЛА:

расплата за непоследовательность

Москва

Вузовская книга

2000

ББК 60.55 M 69

Проблема общего зла: расплата за непоследовательность. - М.: Вузовская книга, 20с. ISBN I-7

В книге анализируются узловые пункты концепции А. Хиршмана — одного из главных представителей «исторической школы» в социологии, экономической теории, политологии, теории организации и управления. Эвристический потенциал теории «неожиданных последствий» будет интересен для студентов и специалистов всех гуманитарных дисциплин.

© , 1999

ISBN I01-7 ©«Вузовская книга», оформление, 2000

Предисловие

После распада СССР и краха «мировой системы социализма» генезис, функцгонирование и перспективы капитализма опять стали главной темой политических дебатов и академических дискуссий. В частности, теоретико-социологические аспекты проблемы обсуждались на одном из «круглых столов» журнала «Социологические исследования»1. Дискуссия сконцентрировалась вокруг доклада . Его позиция могла быть сведена к следующим основным положениям.

По мнению коллеги, генезис термина «капитализм» связан со взглядами мелкобуржуазных социологов середины прошлого века. Он означал определенную экономическую систему. Тогда как в марксизме «капитализм» никогда не был экономическим понятием, а мировоззренческой категорией. Эта категория на протяжении второй половины XIX в. отождествлялась с понятием «современность». Причем, такое отождествление было типично как для радикалов (социалистов и коммунистов), так и для либералов. полагает, что взгляды либералов более продуктивны в теоретическом отношении. Например, М. Вебер был национал-либералом по своим политическим ори-ентациям. И на рубеже XIX-XX вв. он предложил разделить капитализм на «архаичный» и «современный». Только второй из указанных идеальных типов капитализма связан с генезисом множества факторов, определивших культурно-историческую уникальность европейского капитализма.

Различие между указанными типами капитализма существовало на протяжении двух третей XX в. Однако в 1970-е гг. снова произошло отождествление капитализма и современности. Понятие капитализма опять выполняет мировоззренческую роль. с этой тенденцией не согласен. Со ссылкой на труды Ф. Броделя он трактует нынешний европейский капитализм как «паразитический нарост» на отношениях обмена. Эта болезнь присуща капитализму в той степени, в которой нарушаются правила эквивалентного обмена. В Европе давно

3

существуют слои «честных капиталистов» и «мошеннических утилизаторов». Последние всегда «деформировали» позитивные результаты спонтанного развития рыночной экономики.

считает, что руководство России при выработке программы социально-экономических преобразований заимствовало опыт европейских мошенников. В результате в стране сегодня господствует дикий, разбойничий, авантюристический, торгово-ростовшический капитализм. В нем можно обнаружить все признаки «архаичного» капитализма. Поэтому для оценки ситуации в современной России Веберрвская концепция капитализма более продуктивна, нежели взгляды Маркса и современных левых теоретиков.

Давыдова изложена в многочисленных публикациях. За последние годы она стала популярной не только в социальной науке, но и в публицистике. Кстати, все участники «круглого стола» поддержали идею о «современном» или «нормальном» капитализме. Правда, из нее следуют противоречивые выводы.

С одной стороны, в России никогда не было и нет до сих пор «нормального» капитализма. К тому же все участники дискуссии согласны с тем, что заимствованные на Западе «образцы» социально-экономического развития никогда ни к чему хорошему не приводили. С другой стороны, в современном мире вмешательство государства в экономику является «нормой». А Россия здесь издавна чемпион...

Короче говоря, точка зрения порождает больше вопросов, чем предлагает ответов и аргументов. Но в этой небольшой книжке я не буду даже пытаться их систематизировать. Меня интересует единственный вопрос: существует ли в современной социальной науке концепции, позволяющие дистанцироваться от представления о «нормальном» капитализме, с которым могут сравниваться все остальные? Этот вопрос может быть разбит на несколько соподчиненных проблем: можно ли концепцию М. Вебера считать продуктивной при оценке социально-экономических трансформаций? являются ли интересы и социальные институты, сложившиеся в условиях европейского капитализма, наиболее надежной формой таких трансформаций?

4

Глава 1 Реальная проблема и ложная дилемма

В одной из предыдущих статей я уже упоминал теорию неожиданных последствий при обсуждении вопроса о связи групповых интересов с властно-управленческими процессами1. Однако диапазон указанной теории значительно шире. В частности, называет «блестящими и глубокими» работы А. Хиршмана, посвященные проблеме становления рыночной экономики2. Но эти работы в социальных науках России остаются практически неизвестными. Я попытаюсь восполнить этот пробел.

А. Хиршман развивает свою концепцию в противовес главным направлениям социальной мысли Нового времени. В его трудах обосновано принципиальное положение: ни рыночная, ни централизованная, ни смешанная экономика не являются эффективными средствами решения социальных проблем. Ни один из указанных видов экономики не может считаться образцом для подражания.

Однако в массе интеллектуальной продукции, в практической политике и публицистике господствуют до сих пор противоположные подходы. Здесь можно напомнить пресловутую полемику между «купцами и кавалеристами» (А. Стреляный) или «идеалами и интересами» (А. Нуйкин) в начале «перестройки» в СССР. В сегодняшней России тоже существуют адепты рыночной управляемой сверху, и смешанной экономики. Этот факт свидетельствует о кризисе всей системы социального знания. Социальные науки в целом пока не в состоянии описать губительные последствия развития экономики в любых социальных системах — капиталистических, социалистических, смешанных. Анализ таких последствий и определяет содержание исследований А. Хиршмана.

Не менее того в современном социальном знании распространено противопоставление Вебера и Маркса. Оно приобрело статус стереотипа. Действительно, эти мыслители различаются между собой в оценке относительного значения экономических и внешнеэкономических факторов. Но есть и моменты сходства позиций Маркса и Вебера:

- анализ генезиса капитализма и рождения его духа как борьбы с прежними идеалами и социальными отношениями;

5

- общее убеждение в коренной противоположности между «традицией» и «современностью»; для обоснования данной противоположности Маркс создал теорию общественно-экономических формаций, а Вебер — концепцию идеальных типов экономики, социальной структуры, господства и образов жизни;

- описание социальных изменений (в том числе генезиса и функционирования капитализма) в категориях рождения новой социальной системы;

- убеждение в том, что новые этосы или идеологии возникают более или менее параллельно процессу упадка прежней системы отношений.

Указанные гносеологические и мировоззренческие установки присущи как Марксу, так и Веберу. В результате ни тот ни другой не обращали внимания на способы воспроизводства старого в новом или рассматривали эту проблему как второстепенную.

А. Хиршман ставит перед социальными знаниями более сложную задачу — выявить и описать процессы становления и изменения идеологий как длительный эндогенетический процесс, повлиявший на субординацию всех (внешних и внутренних) факторов при генезисе новой социальной системы. Для этого надо установить последовательность взаимопереплетения идей, принадлежащих к совершенно противоположным идеологиям — либеральной, консервативной, социалистической. Речь идет о построении таких теорий экономики, общества, политики, идеологии и культуры, которые были бы свободны от всех (или хотя бы главных) исторических форм, идеалов и институтов, типичных для идеологий Нового времени.

Однако ни одна школа социальной мысли XX в. этого сделать не смогла. Нынешнее поколение ученых во всех сферах социальных знаний все еще движется в кильватере духовных вождей, создавших главные идеологии современности. А сами вожди, обычно, не осознают или равнодушны к проблеме непредвиденных последствий собственной системы взглядов. Если бы такие следствия были известны заранее, — не исключено, что Локк и Бентам отказались бы от либерализма и утилитаризма, Берк и Токвиль — от консерватизма, а Маркс — от социализма.

Почему же такое осознание невозможно по определению? Потому что для всех идеологий Нового времени отношение между идеями (идеалами) и интересами было и остается по сей день центральной проблемой социального знания и практической политики. Акцент на идеи или интересы породил целую гамму те-

6

орий. В любой из них связь между идеями и интересами трактовалась либо как отношение детерминации (прямой или обратной), либо как отношение констелляции. Ни одно из направлений социальной мысли даже не пыталось отбросить данную альтернативу целиком. А ее идейные предпосылки пока еще изучены недостаточно. А. Хиршман прослеживает специфическую «логику» становления данных предпосылок.

*"В докапиталистических обществах был наиболее распространен героический этос (с мотивом и идеалом славы)· Затем его заменил буржуазный этос со всеми добродетелями протестантской этики. В какой же момент времени торгово-промышленная деятельность начала рассматриваться как занятие, достойное человека? Ведь на протяжении более тысячи лет — т. е. в период идейного оформления, институционализации и распространения христианства — в торговле и промышленности видели воплощение пороков в жадности, скупости и жестокости. Затем вдруг торгово-промышленной деятельности начали приписывать положительные свойства. Причем, эта модификация не заключалась в упадке традиционных ценностей: «Критика героического этоса нигде не сопровождалась пропагандой нового буржуазного этоса»3. Исторические, психологические и культурные причины столь неожиданного изменения оценок до сих пор являются предметом дискуссии.

С чего же все началось? С попыток создать новую теорию государства. Она должна была усовершенствовать искусство политического управления в рамках существующего порядка. Макиавелли заложил основы этой теории. Он не пытался создать новый этический кодекс. А предложил рассматривать человека таким, каким он есть на самом деле. Люди руководствуются страстями, а не верой и не разумом. Это порождает бесконечную цепь жестокостей, из которых и состоит человеческая история. Требования христианской морали, включая угрозу осуждения на вечные муки, нисколько не улучшили человеческую природу. Значит, надо найти более эффективные средства для совершенствования людей и управления обществом. Начался интенсивный поиск средств, образующих альтернативу христианской морали.

В этом контексте было сформулировано три рецепта:

- применять насилие;

- сдерживать страсти путем убеждения;

- использовать страсти для достижения «общего блага».

7

Эти рецепты были преобразованы в проекты социального развития. Они существуют до сих пор как наиболее распространенные варианты идеологии, социальной теории и политики, порождая бесчисленные комбинации.

Первые два средства были, известны издавна и новизной не обладали. Третье привело к повороту всей ориентации социальной мысли. Да, жадность и своекорыстие — главные человеческие страсти, но на их основе может быть построен справедливый социальный порядок. Главный аргумент для доказательства этого положения сформулировал Мандевиль. Божественное провидение использует человеческие страсти для обеспечения общего блага и потому надежды на лучшую жизнь терять не следует!

Первоначально слова «страсти» и «жадность» были нагружены отрицательным смыслом. Постепенная эволюция языка привели к тому, что они были заменены нейтральными терминами «польза» и «интерес». Тогда как идея о возможности использования страстей для достижения общего блага стала главным элементом либерализма и парадигмой политической экономики. Если вспомнить Н. Лескова, эта «сиянс-госпожа» сразу стала претендовать на статус «главной» социальной науки.

Одновременно указанная идея повлияла на выработку представления о закономерном характере социальных процессов. На его основе были созданы гегелевская, марксистская и позитивистская концепции социально-экономических закономерностей. Все они восходят к метафоре «хитрость разума». Эта метафора выражала убеждение: хотя люди живут страстями, на самом деле они служат достижению некой высшей общечеловеческой цели, которая непостижима для индивидуального сознания. Метафора «хитрость разума» была введена в социальную философию Вико и Гердером, а окончательную легитимизацию получила в философии истории и философии права Гегеля. Как известно, немецкий ученый колпак положительно оценил страсти, поскольку в них непосредственно проявляется и воплощается «хитрость разума»..

Короче говоря, модификация моральной оценки страстей с отрицательной на положительную предшествовала становлению социальной теории. Затем происходила легитимизация страстей как предмета теоретического анализа.

Предполагалось, что все люди руководствуются тремя главными страстями — эгоизмом, жаждой власти и богатства. Эти страсти противостоят как вере (условиям христианского спасе-

8

ния), так и разуму. Они порождают войну, голод и мор — три главных несчастья человеческого рода. Одновременно страсти свирепы по отношению друг н другу. В целях их теоретической легитимизации были обоснованы идеи о взаимопожирании (Ф. Бекон и Спиноза) и равновесии (Юм) страстей: «Мысль об управлении социальным прогрессом посредством продуманного установления одной страсти против другой стала распространенным занятием интеллектуалов XVIII века»4.

В XVII в. идея взаимопожирания страстей вытекала из общего пессимистического взгляда на человеческую природу и убеждения в том, что страсти опасны и деструктивны. В XVIII в. произошла полная реабилитация страстей. Она выражала оптимистические представления (прежде всего французских материалистов) о возможности «улучшения и исправления» человеческой природы. Гельвеций первым снабдил термин «интерес» положительным смыслом. Он обозначил этим термином только те страсти, которым приписывались уравновешивающие функции.

Таким образом, история социальной теории есть процесс превращения моральных оценок в онтологические основы и гносеологические принципы социального знания. Отсюда вытекает тотальная аберрация мышления, которая еще далеко не закончилась.

«Отцы-основатели» США и вожди Французской революции пали первыми жертвами преобразования моральных оценок в политические постулаты. Те и другие начали использовать идею равновесия страстей как идеологические оружие для обоснования и практической реализации принципов разделения власти и социального договора. Американские демократы и французские революционеры полагали, что оба института не задевают человеческую природу и являются универсальными свойствами общества. На самом деле в основании принципа разделения властей и теории социального договора лежит представление о животной природе человека.

«Примечательно, — пишет А. Хиршман, — что при обосновании принципа разделения власти эта идея была переодета в другую одежду. Сравнительно новая мысль о контроле властей путем их взаимного сдерживания и уравновешивания стала убедительной благодаря представлению ее в форме общеизвестного и общепринятого принципа равновесия страстей»5. Иначе говоря, практика демократического конституционализма и революционного преобразования общества опираются на одни и те же теоретические основания

9

Теория социального договора стала элементом достижения равновесия. Гоббс во всех своих сочинениях лишь один раз сослался на равновесие страстей. Без этой ссылки он не мог сформулировать теоретическое обоснование государства. Причем такого, в котором раз и навсегда решены все проблемы, вытекающие из человеческих страстей. Однако большинство либералов и демократов не замечают собственной непоследовательности и применяют указанную стратегию постоянно. Она является результатом еще одной идеологической аберрации — противопоставления интересов и страстей. На этих иллюзиях — разделения власти в социальном договоре — до сих пор держится вся теория и практика демократии и связанная с нею парадигма социальной мысли Нового времени.

Природа указанных иллюзий состоит в том, что интересы начали отождествляться с материальной выгодой и пользой индивидов и групп. Этот смысл до сих пор является главным в повседневной жизни, политическом языке и словаре социальных наук. На протяжении XIX—XX вв. выражения «государственные», «классовые», «национальные», «групповые» и тому подобные интересы стали общепринятыми и уже не вызывают никаких возражений. Однако вплоть до XVII в. под интересом понималась совокупность человеческих намерений и связанных с ними размышлений. На протяжении последних 300 лет происходило сужение данного смысла с одновременной универсализацией единственного мотива человеческой деятельности — стремления к материальной выгоде и пользе.

В рамках данного процесса А. Хиршман выделяет две тенденции.

Первая восходит к Макиавелли и связана с отождествлением интересов с «государственным разумом» (принципами существования государства): «Эти понятия должны были вести борьбу на два фронта. С одной стороны, в них явно декларировалась независимость от правил и требований христианской морали, образующих основание политической философии до Макиавелли. С другой стороны, они должны были определить рациональную волю, не замутненную страстями и ежеминутными порывами. Именно такая воля становилась для Князя путеводителем»6. Однако доктрина Макиавелли ограничивала властвующих лиц ничуть не меньше, чем прежняя христианская мораль.

Властвующие обязаны были доказывать, что все их поведение определяется исключительно «высшими государственными

10

соображениями», свободными от личных страстей, произвола, династической политики, комбинаций политической игры и т. п. Но никто из людей, стоящих у кормила власти не собирался меняться в соответствии с доктриной. Поэтому отождествление интересов с «государственным разумом», (принципами существования государства) вскоре обнаружило свою бесплодность: «Если традиционные христианские стандарты добродетельного поведения были труднодостижимыми, то не менее трудно было определить интерес»7. Тем самым использование понятия интерес для обозначения властвующих лиц и структур государства (класса, нации, группы, вероисповедной общности и т. д.) становилось крайне размытым и могло обозначать любое случайное содержание. Но этот случайный произвол теперь выступал в маске необходимости и приобретал «теоретический» статус. Данная традиция существует до сих пор в социальной и политической практике и теории.

Вторая тенденция в истолковании интересов заключалась в отождествлении их с поведением индивидов и социальных групп: «Связь эгоизма и расчета стала квинтэссенцией поведения в соответствии с собственным интересом. Она показалась многообещающей в дебатах об искусстве управления»*. В начале XVII в. концепция интереса определялась в контексте династической внешней политики. Но под влиянием революции и гражданской войны в Англии эта концепция начала использоваться для идентификации проблем внутренней политики. Они определялись отношениями между вероисповедными группами пресвитериан, католиков, квакеров и т. д. После стабилизации политической ситуации и установлении религиозной толерантности под интересом начали понимать стремление «делать деньги». Оно стало эквивалентом всеобщего интереса. А. Смит придал этому понятию теоретическое содержание, полагая улучшение благосостояния главным мотивом поведения людей.

Аналогичный процесс шел во Франции. Здесь исходный смысл интересов определялся вопросом Макиавелли: что требуется для роста влияния, власти и богатства государства? По стандартам героического этоса для этого надо иметь честь и славу. Теперь социальный и моральный смысл интересов начал заменяться материальной выгодой. Первоначально такой мотив поведения был типичен для евреев-ростовщиков. Под влиянием данной социально-вероисповедной группы материальные интересы начали считаться универсальным мотивом поведения.

11

Тем более что у большинства простых людей не было никаких иных доказательств достойного существования, кроме материального благополучия.

В результате указанных процессов внимание возникающей социальной теории начало концентрироваться не на поведении властвующих лиц, а на поведении подвластных. Так возник еще один узел для связи социальной науки с произволом властвующих элит. Эта традиция тоже сохраняется вплоть до настоящего времени.

12

Глава 2 Интерес как новая парадигма социальной мысли

А. Хиршман показывает, что интеллектуальная история понятия интересов парадоксальна: сужение смысла понятия шло параллельно с универсализацией его одной стороны.

Первоначально интерес означал способность рационального, расчетливого и дисциплинированного руководства эгоизмом, жаждой власти, богатства и противопоставлялся страстям. Тем самым с помощью интереса в поведение людей вводились элементы расчета и предусмотрительности. Но в результате такого противопоставления возникло убеждение: одну группу страстей (жадность, алчность, скупость, своекорыстие, любовь к деньгам) можно использовать для усмирения других страстей (тщеславия, плотских и властных желаний). Неожиданное следствие заключалось в том, что этот смысл интереса соответствовал традиционным ценностям Отсюда вытекало: люди (человеческая природа) не обязаны меняться ни по религиозным, ни по рационалистическим рецептам.

Следовательно, любые ссылки на любые интересы в последующем развитии социальной и политической мысли и практики содержат в себе значительную долю традиционализма и консерватизма. Хотя этот момент обычно не осознается ни либеральными, ни социалистическими апологетами интересов.

Так была создана важная интеллектуальная предпосылка для связи илеи равновесия страстей с идеей их неизменности. Теперь эта неизменность выступала под прикрытием интересов. Обе эти идеи восходят к Макиавелли. Но конечный результат заставил бы его перевернуться в гробу: алчность становилась главной и привилегированной страстью, на которую к тому же возлагалась задача обуздывать другие страсти! И этот противоестественный и ядовитый симбиоз приобретал статус «вклада» в искусство управления государством и социальное знание...

Раньше алчность оценивалась отрицательно. Теперь «делание денег» было названо интересом. А само понятие интереса стало претендовать на оценочную нейтральность, объективность и теоретический статус. Однако в основе столь «нейтрального теоретизирования» лежит до сих пор положительная оценка самой мерзкой человеческой страсти. К тому же подобная аберрация связывалась с надеждой на возможность и научного руковоства обществом. Эта возможность была первоначально

13

реализована в просвещенном абсолютизме. В его основе как системы политического устройства лежит самое грязное своекорыстие. Зато теперь оно могло прикрываться соображениями о «государственных интересах».

Интересы стали новой парадигмой социальной философии и политики. В конце XVII в. максима «Интерес не подведет» была преобразована в теоретический постулат «Миром правят интересы». Но в первом случае имелась в виду способность рационального руководства страстями. Во втором — одна страсть становилась господствующей. И никто вначале не вдумывался в эти тонкости. Понятие интереса казалось самим собой понятным. Никто не пытался дать строгого определения интересов и выяснить их отношение к страстям и разуму.

Со времен Платона категории страстей и разума доминировали при анализе мотивов человеческого поведения. Однако исторический опыт показал что страсти деструктивны, а разум бессилен. Вера тоже не смогла исправить человечество. Такие результаты делали весьма мрачной перспективу существования человеческого рода. Но большинство людей отличается легкомыслием и не склонны задумываться о трагизме собственного существования. Тогда как большинство политиков и государственных мужей не желают учиться у Марка Аврелия — единственного философа на троне.

И европейские интеллектуалы в очередной раз пошли на поводу у большинства. Они умудрились «прописать» интересы (с указанной модификацией) между страстями и разумом. Эта процедура базировалась на воспроизводстве традиционной христианской ценности Надежды. Правда, теперь Надежда выступила в наряде социальной теории. Теория обещала: жить станет лучше и веселей, если люди будут руководствоваться интересами. Философы предпочли оптимистическое обещание беспощадному анализу мотивов человеческого поведения, из которых вытекали и вытекают до сих пор убийственные перспективы. Почти никто из мыслителей не желал создать такую социальную философию и теорию, в которых бы содержалось еще большее осуждение человека по сравнению с христианской религией. Речь идет о том мотиве христианства, в котором содержится абсолютное и безусловное отбрасывание мира и обвинение человеческого рода.

Интерес стал новой гибридной и противоестественной формой человеческого поведения. И ее начали считать свободной от разрушительных страстей и бессильного разума. Прежде жад-

14

ность, пиетет перед деньгами и материальным благополучием вообще считался свойством рабов, евреев, лакеев и простонародья. Теперь из этой страсти сделали залог «светлого будущего»: «Доктрина интереса в данное время была воспринята как действительный завет спасения»'.

Правда и в XVII в. более проницательные философы и просто умудренные жизнью люди не дали себя увлечь новой доктриной. Одни (Боссюэ) отвергли ее целиком, другие (Спиноза) сомневались в параллелизме страстей и интересов, понятых как «разумный ' эгоизм», третьи (маркиз Галифакс) полагали, что люди не в состоянии распознать собственные интересы. Однако оптимистические ожидания победили трезвую мысль. Надежда на спасительную роль интересов стала первой и главной интеллектуальной модой нового времени. И социальная мысль и политика до сих пор находятся под ее гипнозом!

Потребовалось совсем немного времени для горького похмелья. В XVIII в. интересы подверглись сокрушительной критике. А страсти были реабилитированы как потенциально положительная сила. Одни доказывали, что принцип «Люди руководствуются только интересами» полагает мир хуже, чем он есть на самом деле. Другие выдвигали принцип «Люди живут страстями». Мир, в котором господствуют страсти, тем самым полагался лучшим по сравнению с миром, в котором доминируют интересы. Действительно, едва интерес был сведен к своекорыстию, мир потерял привлекательность. Постулат «Интересы правят миром» превращался в жалобу или обвинение мира, в котором, кроме цинизма, ничего не существует. Поэтому Юм развил концепцию, согласно которой страсти могут улучшить мир, управляемый интересами. Реабилитация страстей соответствовала оптимистическим идеалам Просвещения. Оно окончательно отбросило типичный для Возрождения трагичный образ человека и мира.

Надо учитывать, что сами термины «оптимизм» и «пессимизм» появились в философском и социальном словаре лишь в XVIII в. В этом контексте использование данных терминов для обозначения любого поведения, взгляда на мир или продукта духовного творчества означает либо косвенное согласие со всей цепью описанных преобразований, либо элементарное бессмыслие.

Короче говоря, вся мысль Нового времени кружила вокруг нормативных постулатов, связывая с ними познавательные концепции. Вначале страсти оценивались отрицательно, а

15

интерес положительно. Затем произошла перестановка оценок. Страсти вошли в симбиоз с интересами и начали оцениваться положительно. С таким симбиозом связано становление политической экономии и, опосредованно, всей системы социальных наук. Эта связь и определила все главные просчеты и поражения социальной мысли на протяжении последних двухсот лет. Она до сих пор не смогла освободиться от морально-мировоззренческих постулатов.

Реабилитация страстей ничего не добавляла в их традиционное содержание. Зато максима «Интересы правят миром» вызвала значительное интеллектуальное оживление: наконец-то найдена реалистическая основа для жизнеспособного социального строя!

Интересам начали приписывать достоинства предвидимости, неизменности и постоянства. То есть, как раз те качества, которые раньше фиксировались только в природном мире. Предполагалось, что если человек руководствуется лишь собственными материальными интересами, то не только ему, но и другим людям будет хорошо. А если действия мотивированы интересами, то их можно предвидеть подобно тому, как нетрудно предсказать поступки добродетельного человека. Тем самым жадный и алчный человек превращался в идеал истинного христианина! Облегчалась и задача властвующих: «По сравнению с теорией экономики теория политики раньше обнаружила шансы взаимной пользы, достигаемой с помощью интереса»2. Однако и политическая экономия вскоре отправилась в лакейскую Каноссу!

Дело в том, что сфера международной политики была и остается неподконтрольной ни христианским принципам, ни диктату разума. В этой сфере обычно выступают взаимоисключающие интересы. Каждое государство стремится к расширению собственного влияния, власти и богатства. В этом смысле ни одно из государств не является самостоятельным: «Интерес данного государства является зеркальным отражением интересов его главного противника»3. Непредвидимость и непредсказуемость — существенные компоненты международной политики. В ней и воплощаются самые зверские человеческие страсти. Предложить что-либо новое в этой сфере философия не смогла. Поэтому она облегчила себе задачу.

Представление о равновесии страстей и интересов было перенесено в сферу внутренних конфликтов государства. Оно положило начало живой до сих пор концепции «равновесия

16

сил». Наибольшую пользу от предвидимого поведения начали усматривать в экономической деятельности. Локк обосновал идею о том, что неопределенность поведения индивидов и групп есть главный внутренний враг государства. И этот враг должен быть побежден любой ценой!

В результате всякое непостоянство стало рассматриваться как важнейшая помеха для создания такого социального строя, в котором решены главные моральные, социальные и политические проблемы. Тем самым в либерализме не были заложены теоретические основания свободы. Либерализм стал источником всеобщей регламентации социальных процессов. С этой регламентацией, в свою очередь, связан рост значения репрессивных институтов в обществе. Другие направления социальной мысли и практики — социализм и консерватизм — без всякого труда могли заимствовать эту идею, прикрывая ее лозунгом «свободы».

Так завязывались узлы между политикой и экономикой. Интерес отождествлялся с любовью к деньгам как вполне легальной и главной страстью. Причем эта страсть оценивалась положительно лишь в той степени, в которой накопление денег становилось самостоятельной целью, а не средством «красивой жизни». Данный момент обстоятельно проанализирован М. Ве-бером. А. Хиршман подхватывает эстафету, но обращает внимание на парадокс: раньше алчность квалифицировалась как наиболее опасная страсть; теперь она становилась добродетелью, поскольку связывалась с постоянством поведения индивидов. «Для того, чтобы столь радикальное изменение оценки стало убедительным, надо было снабдить алчность безвредностью»4. И эту задачу тоже выполнили философы!

Превращение материальных интересов в постоянные страсти вело к тому, что они начали сметать все на своем пути. Сто лет спустя осознание этою факта нашло наиболее полное выражение в «Манифесте Коммунистической партии». Как известно, становление капиталистического общества сопровождалось всеобщей коррупцией. Деньги начали рассматриваться как наиболее сильная социальная связь. Она не шла ни в какое сравнение с кровнородственными отношениями, честью, дружбой и любовью. Представление о деньгах как сильнейшей социальной связи было и остается до сих пор самой распространенной и опасной формой идеологии. К тому же она не нуждается в доказательстве именно в силу своей повсеместности. Никакая политика, даже

17

самая революционная, не смогла сломить это убеждение. Большинство политиков и теоретиков даже не ставили перед собой такой задачи. В результате развитие общества и социального знания пошло по совершенно другому пути.

Стремление к удовлетворению собственных материальных интересов было признано множеством мыслителей невинным и безвредным занятием. Однако это признание — непредвиденное следствие длительного господства идеалов аристократии. Она всегда питала презрение к ростовщикам, купцам и промышленникам. Это — грязные, серые и неинтересные люди, социальные отбросы и маргиналы. Аристократическое презрение породило убеждение в том, что торгово-промышленная деятельность лежит за пределами добра и зла, является этически нейтральной и потому не может играть важную социальную роль. «В определенном смысле победа капитализма, — пишет А. Хиршман, — как и победа множества современных тиранов, многим обязана всеобщему презрению к купцам и промышленникам. Это презрение не способствовало серьезному отношению к данной группе и не позволяло поверить в ее способность к великим делам и свершениям»5.

Для обозначения парадоксального синтеза презрения и невинности был изобретен специальный термин «douceur». Он означал мягкость, покой, комфорт и наслаждение — в отличие от непостоянства, стремительности, порыва и беспокойства, порождаемых другими страстями. Предполагалось, что погоня за деньгами и торговля смягчают и облагораживают нравы людей. Этот смысл и вошел в выражение «благородные народы». Оно противопоставлялось «диким и варварским народам». Указанные метафоры стали первой попыткой осознания дихотомии, которая в XIX—XX вв. приобрела вид противоположности между «историческими» и «неисторическими», «развитыми» и «отсталыми» нациями. Эта противоположность сохраняется по сей день в различных вариантах философии истории, теориях социального развития, модернизации и цивилизации.

Корни указанного термина связаны с некоммерческим значением коммерции. Оно означало не только торговлю, но и приятную беседу и другие формы любезного общения людей, в том числе между мужчиной и женщиной. Но даже филологический смысл выражения «doux-commerce» поражает апологетикой и несоответствием действительности. Облагораживание коммерции происходило в XVIII в. На этот период как раз приходится

18

пик коррупции и работорговли. Да и обычная торговля была крайне жестоким, рискованным и опасным предприятием. Иначе говоря, все аргументы в пользу торговли содержат идеологические конотации.

И все же в конечном счете «делание денег» начало рассматриваться как стабильная и спокойная страсть. Она переплелась с достижением частных интересов. Мирная жажда обогащения (в отличие от жадности) требовала действий с опорой на разум. Такое понимание интересов утвердилось в XVII в. Расчетливая погоня за деньгами осознавалась как сильная, но спокойная страсть, способная победить бурные, но слабые страсти. Своекорыстие начало противопоставляться стремлению к наслаждениям. Особый акцент на этом сделал Юм: «Ведущий философ эпохи прославлял капитализм потому, что он должен был оживить полезные склонности людей за счет вредных и подавить, а то и уничтожить, деструктивные и губительные свойства человеческой природы»6.

Лишь только после осуществления указанных семантических и идеологических процедур начала культивироваться надежда на то, что развитие экономики позволит решить все проблемы и улучшить социальный и политический строй. Таким образом, возникающая социальная наука так и не смогла освободиться от христианского принципа Надежды. Правда, теперь он выступал в виде экономикоцентризма — наиболее распространенной иллюзии последних двухсот лет.

19

Глава 3 Можно ли с помощью экономики улучшить социальный строй?

А. Хиршман детально прослеживает основные звенья этого процесса. Зеленый свет для погони за деньгами — продукт длительного развития европейской мысли. Тогда как принцип «Интересы противостоят страстям» остается до сих пор малоизвестным и неизученным. Существует несколько причин указанного «белого пятна» в социальном знании.

Прежде всего данный принцип относится к так называемому «неосознанному знанию». К. Поланьи определял таким образом комплекс убеждений, настолько очевидных для данной группы, что они никогда не выражаются полностью и систематически. Кроме того, «белое пятно» возникло в результате развития экономической мысли. В частности, А. Смит пренебрег различием между интересами и страстями. Он подчеркивал положительные, а не отрицательные политические следствия экономической деятельности. Однако теория А. Смита лишь завершила длительный процесс. Она сама стала неожиданным следствием надежды на то, что с помошью политики (искусства управления государством) можно решить социальные проблемы.

В трудах Монтескье, Д. Стюарта и Д. Миллара начала формироваться противоположная тенденция.

Монтескье сформулировал и обосновал положение о позитивном влиянии торговли на политику и культуру. По его мнению, демократия есть положительное следствие развития торговли. Как известно, торговля длительное время осуждалась церковью и потому стала занятием евреев. А бедные евреи долгое время страдали от преследований, насилия и эксплуатации со стороны королей и аристократии. В этой юдоли они находились до тех пор, пока не изобрели вексель — «невидимые деньги».

Однако главный аргумент Монтескье в пользу торговли и промышленности был типично верноподданным. По его мнению, торговля и промышленность способны предотвратить «злые умыслы» и государственные перевороты, которыми всегда отличалась и занималась аристократия. Поэтому французский мыслитель поставил интересы выше страстей и разума.

Он также первым сформулировал положение: прямая критика политиков за несоответствие их действий морали и разуму не имеет смысла. Она всех убеждает, но никого не исправляет. Лучше «пойти другим путем» — показывать бесполезность страс-

20

тей и намерений аристократии и властей. Иначе говоря, Монтескье придал принципу пользы политическое измерение.

Правда, взгляды Монтескье не отличались последовательностью. С одной стороны, он положительно оценивал развитие оборота векселей — «невидимого имущества». С другой стороны, опасался роста значения государственных ценных бумаг. Дело в том, что сразу же после изобретения векселя государственные займы и долги получили повсеместное распространение. И пока ни одно государство не собирается от них отказываться. Для борьбы с этим процессом Монтескье предлагал использовать принцип разделения властей и арбитража. Он питал иллюзию, что указанные средства положительно повлияют на международные отношения и увеличат шансы мира.

Общий вывод теории Монтескье поражает бездоказательностью: с одной стороны, торговля позволяет предотвращать гражданские войны, но, с другой стороны, способствует поддержанию военной морали в отношениях между государствами...

Стюарта были не менее противоречивыми. Он сформулировал ложную альтернативу в виде диалектического софизма: рост торговли и богатства увеличивает влияние политиков на поведение всех граждан и в то же время уменьшает сферу политического произвола в государственной власти в целом. Эта альтернатива повлияла на всю последующую политическую, экономическую и социальную мысль и практику. От нее до сих пор не могут освободиться ни либералы, ни социалисты, ни консерваторы. Подобный ход мысли, как показала последующая история, ведет в теоретические, политические и экономические тупики.

Для выхода из теоретического тупика Д. Стюарт сконструировал популярное до сих пор различие между властно-политическим произволом и строгим регулированием экономики. По его мнению, произвол власти обусловлен страстями властей предержащих. Тогда как строгое регулирование экономики приписывалось гипотетическому государственному мужу, который руководствуется исключительно общим благом. Развитие экономики устанавливает пределы для произвола и увеличивает потребность во вмешательстве власти в социальные процессы. Такое вмешательство и должно гарантировать устойчивое развитие экономики.

Для доказательства этого софизма Д. Стюарт сравнивал экономику с часами. Мир экономики уподоблялся вселенной, которой можно управлять извне. Произвол портит, а

21

регулирование исправляет часы. Под пером Д. Стюарта библейский Бог (создавший мир из глины) переквалифицировался в Главного Часовщика. Предполагалось, что сконструированные Богом часы могут ходить без всякой помощи со стороны людей. Правда, не всех. Для политиков и государственных аппаратов делалось исключение. Они уподоблялись часовщикам, регулирующим экономические механизмы.

Д. Миллар радикализировал этот вывод. По его мнению, государственный муж не может принимать произвольных решений, а должен непосредственно способствовать благосостоянию страны. Тем самым, экономические и политические механизмы ставились во взаимосвязь. Но как гарантировать правильный ход обоих? Такую гарантию Миллар усматривал в праве на восстание. Его аргументы были не менее механистическими.

Фабричные люди живут в городах. Масса горожан действует как машина, ход которой остановить невозможно. Рабочие постоянно совершенствуются в избранной профессии. Поэтому фабрично-городские слои меркантильно-ориентированных народов без всякого труда постигают общие интересы. Горожане обладают также возможностью контроля над государственными учреждениями и могут устранять невежественных чиновников. Поэтому любые массовые акции обладают положительным социальным смыслом. Трудящиеся массы обладают правом на восстание. Это право соответствует групповым интересам трудового народа и одновременно способствует совершенствованию конституции. Следовательно, плебейские массы выполняют рациональную и полезную функцию в экономическом процессе.

Монтескье, Д. Стюарт и Д. Миллар заложили основы первого направления, в русле которого категория интереса преобразовывалась в движущую силу экономического и политического развития.

Второе направление связано с физиократами. Они первыми потребовали ограничить оборот денег в торговле и промышленности. Главный аргумент состоит в необходимости увеличить определенность экономики. Физиократы также первыми заметили опасность того, что богатые купцы и промышленники могут применять средневековую корпоративную мораль для организации отдельных государств.

Физиократы соглашались с положением о том, что произвольная и некомпетентная политика тормозит экономический прогресс. Для предотвращения этого они сконструировали мо-

22

дель социального строя, в котором общие интересы тождественны индивидуальным интересам властвующих лиц. Такое тождество возможно только при абсолютной монархии.

Именно в этом контексте и была сформулирована доктрина о «гармонии интересов». Согласно данной доктрине, общее благо есть не столько результат стремления индивидов к собственной пользе, сколько следствие абсолютной власти. Идеальный политический строй может быть установлен только просвещенным монархом. Он является собственником всех средств производства и устраняет все конфликты межу властью и обществом.

Таким образом, посредством указанной интерпретации интересов физиократы защищали азиатский деспотизм.

А. Смит завершил эту концепцию. Монтескье и Стюарт были заняты проблемой ограничения власти короля. А. Смита больше беспокоило невежество и произвол аристократии. Он полагал-ее крах неизбежным, если только она решится использовать новые возможности потребления и улучшения материальной ситуации.

А. Смит тоже рассматривал политику как необходимую предпосылку и следствие развития экономики. В то же время он обосновывал необходимость государства не столько соображениями минимализации его функций, сколько потребностью установления рамок для произвола. Если произвол мешает экономике развиваться, то власть надо менять, а не ждать, когда она измениться сама по себе.

Отношение Смита к капитализму (особенно к принципу разделения труда) было неоднозначным. Но он первым заметил неожиданные следствия развития экономики:

- торговля способствует излишествам, коррупции и обшему упадку нравов;

- все страсти человека концентрируются в стремлении к наживе.

Отсюда вытекал главный вывод Смита: стремление к богатству не есть самоцель, а средство социального признания. Внеэкономические мотивы поведения не являются самостоятельными, но они направлены на укрепление экономических мотивов. Тем самым Смит отождествил интересы со страстями. Тогда как акцент на внеэкономические (моральные и политические) мотивы человеческой деятельности способствовал анализу экономического поведения в соответствии с прежней концепцией человеческой природы.

23

Иначе говоря, теория Смита была регрессом — возвратом к исходному состоянию пониманию интересов. Это объясняется тем, что британского моралиста и экономиста интересовал «человек толцы» — обычное поведение большинства людей. Главная забота большинства — самосохранение и улучшение материальных условий жизни. Абсолютное большинство людей не в состоянии ни подчинять свое поведение рыцарскому кодексу (этос чести и славы), ни «жить страстями» (как аристократия), ни удовлетворять страсти путем размеренной и систематической погони за интересами (подобно евреям, пуританам и возникающей буржуазии), ни вообще последовательно соблюдать сказанное слово.

Неожиданное следствие теории А. Смита состояло в том, что проблемы социальной морали вообще перестали интересовать экономистов. Такое положение сохраняется до сих пор в профессиональной среде экономистов, независимо от того, каких идеологических и политических ориентации они придерживаются — либеральных, социалистических или консервативных, этатистских или соииетальных. « Смита поставил такое количество интеллектуальных проблем, — пишет А. Хиршман, — что их расшифровка и решение дали пишу многим поколениям экономистов. Как сама гипотеза, так и возникшая на ее основе теория удовлетворяли посылкам победившей парадигмы. Они были удовлетворительным обобщением и одновременно дали возможность сузить поле исследования, по которому до тех пор свободно двигалась социальная мысль. Тем самым были созданы условия для интеллектуальной специализации и профессионализма»1. Научная специализация способствовала закреплению и воспроизводству указанных аберраций, от которых до сих пор не может освободиться социальное знание во всем комплексе дисциплин.

Вернемся к вопросу, поставленному в начале главы: можно ли с помошью экономики улучшить социальный строй? На него следует ответить отрицательно. В XVIII в. возникло представление о спасительных политических последствиях развития экономики. Это представление есть иллюзия. Она остается привлекательной до сих пор, хотя история ее полностью опровергла.

В частности, сравнение экономики с часами (постоянное движение, стабильность, точность и исправность рыночных механизмов) сыграло роль ключевого аргумента при установлении множества авторитарных режимов XIX — XX вв. в Европе и во всем мире. Этот аргумент впервые был использован физиократами, а затем бесконечно повторялся. В данном контексте была

24

также сформулирована идея о возможности «научного управления обществом» и веберовская концепция «рациональной бюрократии». Ни либералы, ни марксисты, ни консерваторы, ни просто политические прагматики так и не смогли освободиться от этих иллюзий. По сути дела, все остальные направления экономической, социальной, правовой, политической и организационно-управленческой мысли до сих пор испытывают влияние указанных иллюзий.

Например, уже у Барнава можно обнаружить противопоставление «солидарности» (племени, клана) и «торгашеского духа». Преследование материальных интересов создает потребность в социальной стабильности, но оно же может привести к противоположному следствию — стать идейным источником деспотизма. Указанная дихотомия затем была заимствована молодым Марксом, Дюркгеймом, Теннисом, Парсонсом и т. д. Правда, Маркс дополнил этот вывод. При анализе революции 1848 г. он показал, что развитие экономики к забота о материальных интересах могут как улучшать, так и ухудшать искусство управления государством. Однако Маркс полагал, что положительные следствия развития экономики предшествуют отрицательным. От этой идеи все еще не могут освободиться марксистские и постмарксистские теоретики и политики во всех странах.

Содержательные критические аргументы против всей системы описанных заблуждений были развиты Фергюсоном и Токвилем. Они исходили из констатации существующего положения вещей: у большинства людей влечение к материальным благам развивается быстрее, нежели склонность к познанию и навык практического пользования свободой. Если большинства людей занято лишь погоней за материальными интересами, то ловкие политические игроки могут захватить власть даже при формальной демократии. Если же народ требует от правительства только поддержания порядка для преследования материальных интересов, то он является рабом собственного материального благополучия.

Такие мотивы поведения большинства людей существуют до сих пор. При таком положении вещей вероятность появления «авторитарных личностей», стремящихся к подчинению всего народа, возрастает пропорционально степени распространения материальных интересов в обществе. Следует ли отсюда, что все политические формы современного общества (включая демократию) и весь корпус современного социального знания стоят на песке?

25

Глава 4 Интересы «квази-стражей» современного общества

Итак, погоня за материальными интересами и превращение последних в главный и морально мотивированный стимул социального поведения ведет к неразрешимой дилемме:

- любая детерминация политики экономикой лишь увеличивает вероятность властно-политического произвола;

- одновременно такая детерминация уменьшает участие большинства граждан в политической жизни.

Эту дилемму не удалось обойти ни одному демократическому государству. Тогда так в государствах деспотических и автократических вершины властных иерархий на протяжении XX в. по собственному произволу устанавливали сферу того, что является «полезным» и «вредным» для функционирования «деликатного часового механизма» экономики. Невозможно также отрицать очевидный факт: в современном обществе большинство людей занято погоней за деньгами и материальным благополучием. Это правило не зависит от специфики социально-экономических систем. Одновременно оно лишь увеличивает сферу свободы для тех, кто стремится к власти ради удовлетворения собственных амбиций — или страстей в терминологии XVII—XVIII вв.

Таким образом, «хорошие» и «плохие» последствия развития экономики всегда проявляются одновременно. Отсюда вытекает необходимость отбрасывания всех концепций, признающих идею о детерминации политики экономикой (и наоборот), независимо от положительной или отрицательной оценки данной детерминации. Речь идет о целых направлениях и школах современного экономического, социологического, политического и культурно-цивилизационного анализа. Сюда попадают:

- либеральные концепции свободного рынка и открытого общества (Л. Мизес, Ф. Хайек, И. Щумпетер, М. Фридман, К. Поппер и др.);

- марксистские концепции отчуждения и борьбы классов (Г. Лукач, А. Грамши, В. Ленин и др.);

- консерватино-аристократические концепции рессентимен-та и массового общества (Ф. Ницше, X. Ортега-и-Гассет и др.);

- социологические концепции солидарности, аномии и дисфункций (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон и др.).

Вряд ли стоит особо доказывать, что современное научное сообщество в значительной степени состоит из последователей

26

данных концепций. Однако все аргументы, которыми пользуются последователи, против детерминации политики экономикой и государства вообще были сформулированы П. Прудоном. Он видел в частной собственности главную гарантию от угрозы вмешательства государства в социальную жизнь. Перечисленные концепции не дают возможности противодействовать данной угрозе постоянно и ежечасно в любых обстоятельствах места и времени. Отсюда вытекает кардинальное положение: никакого «нормального» капитализма не было и нет, а всякая связь материальных интересов с политическими и наоборот подозрительна по определению.

Как же в таком случае относиться к веберовской теории капитализма, в основании которой лежит представление о констелляции материальных интересов и идей во всех сферах социальной жизни?

Вебер и его последователи интересуются прежде всего психологией и этикой поведения индивидов. На этом основании объясняются причины концентрации определенных групп на рациональной калькуляции аккумуляции денег и других капиталов. Вебер полагал капитализм непредвиденным и непреднамеренным следствием поиска индивидуального спасения. Кальвиновская доктрина предопределения преобразовалась в методические действия. Они были одухотворены целью индивидуального спасения. Средством выступили требования протестантской этики, предполагающей самоотречение. Последователи Кальвина сумели найти выход между Сциллой фатализма и Харибдой стремления к мирским благам. В этом состоит парадокс. Он свидетельствует о наличии важных, но неожиданных и не всегда реализуемых следствиях человеческой деятельности. Открытие таких следствий стало важной задачей социальных теоретиков, начиная с Вико, Мандевиля и А. Смита.

А. Хиршман предлагает всему корпусу социальных знаний двигаться по этому пути. Значимое различие между теорией Вебера и концепцией Хиршмана состоит в ряде пунктов, из которых я отмечу лишь основные.

До сих пор социальные науки занимались анализом общества и его отдельных фрагментов. Теперь главным предметом анализа всей системы социальных наук должны стать реакции интеллектуальных, политически и чиновничьих элит на новые явления. Элиты обычно категоризуют все социальные явления и процессы на «положительные» и «отрицательные».

27

В частности, элиты положительно реагировали на становление и развитие капитализма, связывая с ним собственные надежды. Они считали, что погоня за деньгами удерживает человека на верном пути, сдерживает произвол и авантюризм власти во внутренней и международной политике. Эта надежда не подтвердилась.

Одновременно элиты отчаянно искали средства для коллективного спасения, предотвращения распада общества. По мере станоатения капитализма такой распад стал перманентной угрозой вследствие нестабильности внутреннего и внешнего социального порядка. Эта нестабильность порождается погоней за интересами и существует до сих пор. Следовательно, поиск средств коллективного спасения ни к чему не привел. Наоборот, истории XX в. с ее мировыми катаклизмами дает материал для противоположного вывода.

Короче говоря, элиты хотели и «невинность соблюсти и капитал приобрести». А. Хиршман предлагает соединить оба мотива при объяснении генезиса капитализма и любой формы современного общества — социалистического, смешанного и т. д.. Эти мотивы определяют поведение интеллектуалов и бюрократии.

Интеллектуально-чиновничьи элиты всегда заинтересованы в поиске путей группового спасения (т. е. собственного воспроизводства независимо от социальных и политических преобразований) и преодолению всех преград на этом пути. Здесь они наследуют функцию религиозного клира, хотя их квалификация в Новое время существенно изменилась. Маркс назвал эту социальную группу «идеологами», Вебер писал о «литераторах», а Р. Даль называет ее «квази-стражами» (по аналогии с функцией стражей в идеальном государстве Платона). Неожиданные следствия экономического и социального развития порождаются стремлением интеллектуально-чиновничьих элит найти пути группового спасения.

Однако ни политики, ни интеллектуалы, ни бюрократия не в состоянии ни объяснить, ни преодолеть неожиданные последствия. Любые человеческие решения и действия ведут к результатам, которые в моменты принятия решения и периоды осуществления действий совершенно не предполагались. Да и сами решения и действия предпринимаются лишь потому, что политические и интеллектуально-чиновничьи элиты искренне и с полным убеждение ожидают результатов, которые никогда не появляются.

28

В этом и состоит главный парадокс социальной жизни:

- надежды большинства людей остаются приватной сферой;

- надежды и иллюзорные ожидания политических и интеллектуально-чиновничьих элит возникают в моменты подготовки и принятия решений и становятся главной причиной выхода социальной жизни из-под контроля.

Иначе говоря, интеллектуально-чиновничьи элиты в наибольшей степени претендуют на знание социальной жизни и рациональные решения. Но они же несут главную ответственность за хаос социальной жизни. Кроме того, интеллектуально-чиновничьи элиты всегда претендуют на контроль обшества. Их надежды приобретают социальную историю, в отличие от индивидуальных надежд большинства людей. Социальная история надежд интеллектуально-чиновничьих злит была и остается вымышленной. Но она позволяет устранить из поля зрения действительные будущие следствия принятых решений.

Стало быть, социальные науки должны ориентироваться на поиск, открытие и анализ невоплошенных следствий принятых решений. Эта задача сегодня становится даже более важной, нежели исследование неожиданных, но реальных следствий. Реальные следствия обладают статусом существования. Невоплощенные надежды и иллюзии главных факторов социальной жизни превращаются в «преходящее мгновение». А если желаемые следствия не наступают, и нет никаких шансов на их появление, то о них не только стараются забыть, но и стереть все следы в памяти.

Процедура забывания — главное средство интеллектуальной самозашиты элит и легитимизации всякой новой социальной системы: «Может ли сохраниться любая социальная система с двойным сознанием: она была избрана с самым глубоким убеждением в том, что решит определенные проблемы, но одновременно никогда не в состоянии это сделать»'. Социальные науки должны постоянно напоминать о том, что обычно стремятся забыть элиты.

Таким образом, факт существования современного капитализма доказывает лишь то, что он был первый в истории социальной системой с «двойным сознанием». Но феномен «двойного сознания» типичен и для других социальных систем, возникших на почве капитализма. Если политики, интеллектуалы и бюрократия продолжают выполнять главные роли в социальной

29

системе, то различие между капитализмом и социализмом (или смешанным обществом) становится неуловимым. Социализм лишь воплощает в жизнь всю систему описанных надежд и иллюзий, усиливая ее тысячекратно. Дело в том, что социализм заимствует у капитализма всю систему социальных институтов и организационных структур. Они порождают не менее неожиданные следствия по сравнению с интересами.

30

Глава 5 От критики к разрыву

Как известно, большинство специалистов в сфере социальных знаний принадлежит к сторонникам рыночной экономики, регулируемой экономики или социального государства (смешанного общества, в котором снята дихотомия капитализма и социализма). А. Хиршман предлагает концепцию, которая может служить средством для того, чтобы вырваться из «заколдованного круга» современных академических дискуссий и политических дебатов. Его больше интересует внутренние конфликты любой завершенной и институционализованной системы взглядов.

Предельно кратко позицию А. Хиршмана можно определить так: любая идеология и социальная теория порождают комплекс непредвиденных следствий, разрушающих ее собственные основания. В этом смысле нет существенных различий между либерализмом; социализмом и консерватизмом. То же самое можно сказать о социальных и политических системах, пытающихся воплотить в жизнь указанные идеологии или их гибридные формы.

Главный нерв концепции состоит в критике рыночной и управляемой экономики, конституционно-демократического и революционно-тоталитарного способа преобразования общества. Отсюда не следует, что А. Хиршман ищет «третий путь» по образцу неомарксистов или сторонников «самобытности», предлагающих различные варианты смешанного общества.

При оценке любых социальных процессов требуется терпимость к недостаткам общества и ошибкам социального управления. Большинство обществ до сих пор обладало таким объемом благ, который превышал минимум средств к существованию. Об этом свидетельствует факт воспроизводства социального неравенства на всем протяжении человеческой истории. Отсюда не вытекает, что неравенство следует признать нормой, как предлагают консерваторы. Эта норма ничуть не нормальнее равенства. В социально-исторической жизни происходит постоянное нарушение любых представлений о «гармонии», «золотой середине» и т. п. Краткие и длительные, периоды таких нарушений следует рассматривать как свидетельство социальной динамики, которая может принимать разные формы.

Государство — одна из форм социальной динамики. На протяжении всей истории ни одному государству не удалось создать такие социальные и политические механизмы, которые бы

31

полностью предотвратили сбои социального организма. Следовательно, в таких механизмах нет и потребности. Болезнь (кризис, распад, катастрофа) есть нормальное состояние общества. Любые попытки его оздоровления и совершенствования заранее обречены на провал.

Для доказательства этого тезиса А. Хиршман приводит религиозные и светские аргументы.

Главный религиозный аргумент (в рамках христианства) состоит в квалификации всей истории человеческого рода как грехопадения. Последовательный христианин должен признать исходную испорченность человека. И не конструировать таких социальных идеалов, в которых бы заведомо испорченным людям жилось бы хорошо и комфортно. Однако большинство верующих всех религий, как и большинство неверующих не в состоянии поступать и жить последовательно. Для обоснования непоследовательности верующих-христиан была изобретена концепция «естественных прав человека».

Эта концепция связала христианскую социальную философию с различными вариантами светского мировоззрения Нового времени Данная концепция не удовлетворяет ни онтологическим, ни историческим, ни логическим критериям. Тем не менее она породила либеральную модель «государства всеобщего благосостояния», марксистскую модель «коммунизма», социал-демократическую модель «социального государства», христианскую модель «миллениума» и т. п.

Параллельно с формулировкой, разработкой, пропагандой и практическим воплощением всех указанных моделей наступила длительная эпоха кризисов, войн, революций, социальных и политических потрясений. Существует большой соблазн истолковать их как «ненормальное» состояние общества. Значительно больше оснований рассматривать все социальные катаклизмы как расплату за человеческую непоследовательность.

Кроме того, в периоды социальных кризисов можно уменьшать расходы ресурсов и средств, внедрять в жизнь ранее разработанные концепции и методы, испытывать пределы человеческой выносливости. Следовательно, кризисы были и остаются периодами социального творчества. Если до сих пор не удалось обеспечить социальный гомеостазис, то общество и не нуждается в абсолютно исправных механизмах. Любые попытки их создания неизбежно ведут к нормативизму в социальной теории и практике, политике и управлении.

32

От указанного нормативизма не свободна вся парадигма социального мышления Нового времени. Речь идет о концепциях интересов, конкуренции, демократии и патриотизма. Эти концепции конституируют современное мышление.

Об интересах уже шла речь. Действительно, для нескольких поколений людей XIX—XX вв. кажется естественной и непреложной ссылка на интересы как феномены, определяющие всю сферу социальной реальности. Интересы полагаются «нормой» поведения людей. Ссылка на интересы при теоретическом осмыслении реальности и принятия политических решений сегодня попросту не нуждается в обосновании. Между тем, как было показано, в интересах и скрываются предпосылки всех индивидуальных и групповых практических и теоретических аберраций. Их без труда можно обнаружить в губительных социальных последствиях экономического роста при капитализме, социализме и смешанных социально-экономических системах.

Одним из таких следствий является модель конкуренции. Она прилагается сегодня к любым типам социальных систем, хотя сложилась в рамках капитализма. Эта модель давно уже стала элементом манипуляции и не способствует познанию определяющих для нее конфликтов.

Что же это за конфликты? А. Хиршман предлагает анализировать конкуренцию как связь и противоборство между критикой и разрывом. Индивиды могут критиковать и порывать социальные связи. В этом отношении связь критики и разрыва есть универсальный способ реакции людей на любые ухудшения деятельности любых экономических и политических институтов.

Все индивиды на протяжении жизни связаны с определенными группами и организациями в качестве членов или клиентов. Если взаимодействия людей регулируются рынком, индивиды вправе порвать связи с группами и организациями, которые не обеспечивают надлежащий уровень доходов, благ и услуг. Реализация этого права зависит от материальных интересов людей. Критика может градуироваться от молчаливого недовольства до резкого протеста. Но в любом случае она требует непосредственного и решительного выражения взглядов. Не все индивиды на это способны. Поэтому критика в большей степени связана с политическим действием, хотя чаще высказывается при сбоях экономических механизмов.

Иначе говоря, существует несоизмеримость экономических и политических аспектов разрыва и критики. Такая несоизмеримость

33

мость существует в любых социальных системах. Она выражается во всех попытках регламентировать критику и разрыв — от группового и административного давления до статей соответствующих кодексов, определяющих отношения между работодателем и рабочим, прописку, алименты, пропаганду тех или иных взглядов, государственные преступления и т. д.

Указанная несоизмеримость (или конфликт) существует как при конкуренции, так и при монополии — семейной, групповой, корпоративной, государственной, смешанной и т. д.

Конкуренция обычно выражается в соперничестве разных фирм за ресурсы, рабочую силу и клиентов. Но она может выродиться в пустую трату ресурсов и труда, если руководство организационных структур находится под постоянной критикой извне или изнутри. Поэтому всякое руководство стремится блокировать критику. Такая блокировка существует и при конкуренции. Поэтому конкуренция не может рассматриваться как норма экономических и социальных процессов.

В любых социальных системах индивиды стоят перед дилеммой критики или разрыва связей с социальными группами, организациями и институтами. Критика может быть эффективным дополнением разрыва. Но для этого она должна удовлетворять следующим условиям:

- быть направленной на изменение экономики и политики в целом (на микро-, мезо - и макроуровнях экономической и политической системы);

- выражать интересы разных социальных групп;

- приводить к конкретным результатам;

- быть элементом (функцией) политических систем;

- не исключать разрыв связей индивида с любыми социальными группами, институтами и системами.

Ни одна из существующих социальных систем не удовлетворяет данным условиям. Этим определяются пределы социальной критики. Кроме того, существует распространенный стереотип поведения и мышления: положение можно изменить, если этим займется руководство. Следовательно, критика обычно не отвергает всю систему иерархического устройства общества и государства. Крайне редко встречаются индивиды, которые способны быть последовательными в критике.

Большинство индивидов не в состоянии порвать связи с теми или иными общностями. Для большинства критика остается единственным способом действия. Этот способ типичен для семьи,

34

церкви и государства. Критикой обычно занимаются те, кто не решился порвать связи сданными формами общности людей. Эти формы были и пока остаются всеобщими. Поэтому всегда существует опасность переплетения конкуренции с монополией — семейной, церковной, корпоративной, государственной. А любое переплетение экономического и политического поведения снижает потенциал критики.

Например, если уровень артикуляции интересов стабилен, то ухудшение дел в сфере экономики (неэластичность спроса и предложения) при отсутствии возможности разрыва способствуют росту критики «вхолостую»: люди на руководящих постах меняются, а социальные и организационные системы остаются прежними. Это правило не смогла отменить ни одна социальная и организационная система.

Общая модель связи критики и разрыва включает следующие варианты:

- при конкуренции в экономике критика дополняет разрыв, но приносят минимальную пользу из-за тенденции семьи, церкви и государства к монополии;

- чем более развивается критика экономики, тем более повышаются требования к качеству товаров и услуг;

- шансы улучшения экономики зависят от совместного действия критики и разрыва:

- но возможность и приоритет разрыва над критикой не способствует улучшению дел в сфере экономики.

Иначе говоря, всегда существует опасность превращения критики в субститут разрыва. Решение о разрыве учитывает шансы успеха критики. Если эти шансы высоки, то индивиды могут отказаться от разрыва. Если человек все же решается на разрыв, то он отказывается от критики, а не наоборот. Поэтому решение о разрыве с социальными группами, организациями и институтами обычно принимается после более или менее Длительного опыта бесплодной критики.

При рыночной экономике существует большое количество разнообразных товаров и услуг. Индивид может приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм. Такая ситуация способствует приоритету разрыва над критикой. Однако чем более развита конкуренция и чем более товары и услуги рассчитаны на индивидуальное потребление, тем более возможность разрыва вызывает непредвиденные последствия. Люди превращаются в потребителей, не интересующихся политикой. Если

35

товары и услуги рассчитаны на массовое потребление, политическое содержание критики возрастает. Но интерес к политике может сопровождаться профессиональным и организационным бесплодием.

Таким образом, критика есть искусство, которое может развиваться при любых условиях. Суть критики — открытие новых способов действия во всех сферах социальной жизни. Эти способы направлены на уменьшение расходов и рост эффективности. Тогда как возможность разрыва отрицательно влияет на доведение искусства критики до совершенства и практических результатов.

Однако даже в экономической сфере крайне трудно найти оптимальное сочетание критики с разрывом.

Например, во всех странах мира существует железнодорожный транспорт и система образования как отрасли массовых услуг и государственной экономики. Одновременно существует личный автотранспорт и система частных школ и высших учебных заведений. При конкуренции первая система всегда проигрывает, поскольку ее администрация всегда надеется на помощь государства. Поэтому руководство государственных предприятии при любых типах экономики наименее чувствительно к критике. Оно блокирует критику. Не дает возможности соединить ее с разрывом таким образом, чтобы это сочетание было оптимальным для большинства граждан.

Если государство монополизирует отрасли хозяйства, возможности критики еще более уменьшаются. При любых попытках социальных изменений администрация обеспечивает воспроизводство сложившихся стандартов бесплодной критики.

Отсюда вытекают два важных следствия:

- деятельность государственного и любого другого управленческого аппарата всегда порождает непредвиденные последствия;

- данный аппарат должен быть главным объектом анализа при историческом и социологическом описании опыта социальной критики в любой стране.

Что же такое бесплодная критика? Она существует при любых социально-экономических системах. Ее стандарты направлены на ограничение активности людей, наиболее заинтересованных в повышении качества товаров и услуг в экономической сфере. В итоге даже при конкуренции самые активные, инициативные и последовательные в критике люди становятся первыми в очереди на разрыв. Обычно качество последовательно

36

ухудшается в тех сферах, которые закрепляют за собой корпоративную и государственную монополию. Проблема состоит в определении класса экономических систем и отраслей производства, для которых монополия предпочтительнее конкуренции.

Однако эта проблема переплетена с экономическим поведением индивидов. Если цена товаров возрастает, первыми отказываются от них люди, которые были в них наименее заинтересованы. Если падает качество товаров и услуг, первыми от них отказываются наиболее требовательные клиенты. Вопрос состоит в установлении корреляции между числом потребителей первого и второго типа.

Определить такую корреляцию крайне сложно, поскольку роль качества в экономике изучена мало. А. Хиршман формулирует гипотезу об идентичности показателя эквивалентности для установления экономических мотивов критики:

Если бы падение качества товаров можно было выразить с помощью цены, эквивалентной для всех покупателей, то влияние падения качества и роста цен на решение о разрыве (отказе от покупки определенных товаров) было бы идентичным.

При доказательстве этой гипотезы можно исходить из того, что обычно потребители по-разному оценивают качество. Но если оценка качества является главной, то отказ от определенных товаров и услуг парализует критику, лишая ее главных исполнителей.

Например, если падает качество обучения в государственных школах, то первыми от них отказываются дети состоятельных родителей. Обычно такие родители высоко ценят образование и могли бы предпринять борьбу за улучшение качества образования в государственной отрасли. Вместо критики и борьбы они просто порывают с определенной системой образования. Если же ухудшается качество обучения в частных школах, родители оставляют там детей из-за понесенных расходов. Критика и борьба в этом случае наталкивается на экономические барьеры.

При существовании государственного и частного образования больше вероятность высокого качества в частном секторе. Правда, она зависит от возможности разрыва большинства населения с государственной системой образования. Если такой возможности нет (из-за низкого качества жизни большинства населения), то как критика, так и разрыв становятся бесполезными. В этом случае недостатки государственной системы

37

образования накладываются на слабости частной системы. Если же контингент учителей сотрудничает в обеих системах одновременно, происходит усиление недостатков и слабостей.

Короче говоря, существуют значительные трудности оптимального сочетания критики с разрывом в сфере экономики. Эти трудности определяются множеством факторов социальной жизни:

- роли производственной бюрократии и государственного

аппарата в системе социальных отношений;

- не существует универсальных критериев сравнения профессиональных сфер с точки зрения доли в них талантливых людей;

- не существует универсальных критериев сравнения цены и качества товаров и услуг с качеством жизни отдельных социальных групп;

- существует конфликт между процессами вертикальной и горизонтальной динамики социальных групп;

- либеральный постулат конкуренции (как наиболее эффективной социальной связи) не может быть использован для оценки социальных преобразований.

Эти трудности еще более усиливаются в сфере политики демократических стран.

38

Глава 6 Эталон демократии или инерционная политическая система?

Для иллюстрации указанных трудностей А. Хиршман детально анализирует политическую традицию США — страны, которая традиционно считается эталоном демократии.

В этой стране право на разрыв социальных связей всегда обладало высоким статусом. Само существование США связано с множеством решений людей, которые предпочли уход из родных стран критике и попыткам улучшить в них положение. Эта традиция укрепилась и после конституирования США как независимой страны. Возможность разрыва в виде мифа о «диком и открытом Западе» стала моделью решения проблем инди^ видуальной жизни. Социальное кочевничество (разрыв связей и уход на новое место жительства) предпочиталось изменению обстоятельств, так что разрыв с прошлым заменил опыт европейских революций и стал предпосылкой политической демократии.

Политическая демократия в США начала вырастать из непосредственной демократии пионеров. В этой среде формировались первые социалистические требования и новые политические программы. Избирательный процесс расширялся за счет введения в него институтов непосредственной демократии (выдвижение сенаторов, референдум, гражданская инициатива, отзыв членов парламента, импичмент президента и т. д.). В данных институтах отразилось стремление сохранить образ жизни пионеров, который постепенно исчезал по мере заселения территорий и пограничных областей.

Но эта же традиция породила удивительный конформизм американцев, отмеченный уже А. Токвилем. Зачем вдаваться в споры, критику, наживать врагов и затруднять себе жизнь, если всегда можно «сняться с места» и уйти, едва оно перестало удовлетворять индивида? Миллионы и десятки миллионов американцев предпочли такой образ жизни. В результате они становились равнодушными к любой среде обитания, общине и родине. После разрыва, судьба брошенных мест и людей их уже не интересовала.

На этой почве возникала американская идея индивидуального успеха. Речь идет о социальной динамике особого типа. Она связана с вертикальными (по ступеням служебной и социальной карьеры) и горизонтальными (переселение в фешенебельные районы города) перемещениями. Индивидуальный успех стал

39

основанием кристаллизации социальных групп. После этого начала культивироваться филантропия в отношении брошенных людей и гопосов. Она еще более затруднила критику и усилила иждивенчество в американском обществе.

Негритянское движение отбросило традиционный образ индивидуальной динамики и сделало акцент на групповое продвижение. Уход выдающихся лиц из общины начал рассматриваться как ее ослабление. Перед разрывом возникли всевозможные ограничения. Однако групповое продвижение в США стало лишь переносом традиоцинализма в индустриальное общество. Такое продвижение напоминает образцы поведения в современной Африке и других развивающихся странах: в них ни разрыв, ни критика не приносят никаких результатов.

Групповое продвижение связано также с метисизацией, при которой индивиды участвуют в изменениях только в качестве члена группы. На такой основе возникали американские группы интересов. Сегодня они обладают ключевым значением в различных сферах социальной жизни и блокируют любые радикальные изменения.

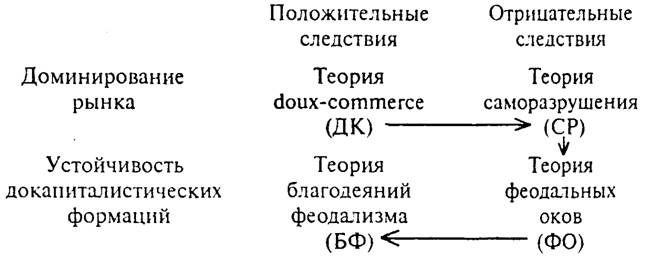

Указанные феномены породили веру в разрыв как главный способ решения индивидуальных проблем. В свою очередь эта вера способствовала слепому доверию к рынку, конкуренции и двухпартийной системе. «До тех пор, пока можно отказаться от покупки товара фирмы А и начать покупать товар конкурирующей фирмы В, — пишет А. Хиршман, — национальный романс с идеей разрыва продолжается»'. Однако разрыв породил собственную противоположность.