Вот другой любопытный случай со льдом. В знаменитой Илецкой Защите, около Чкалова, которую я описал в очерке о соли, есть старая разработка, заполненная водой и превратившаяся в соляное озеро. Тысячи больных собираются под знойным солнцем на его берегах; насыщенная солью вода настолько плотна, что купающиеся не могут пойти ко дну. Красивые белоснежные скалы западной стороны состоят из кристаллической соли причудливых очертаний; тяжелые волны соляного озера отшлифовывают их, местами образуя глубокие пещеры и впадины. На поверхности вода обжигает. По измерениям геолога Л. Ячевского, в июле температура воды днем достигает 36°, однако по мере углубления она быстро падает. Уже на глубине пяти метров она опускается до 1–2° ниже нуля, а на глубинах в двадцать метров господствует холод; температура там 5° ниже нуля, и это в самое знойное время лета!

Какие интересные минералы образуются там, в глубинах, и как странно растет лед зимой, снизу вверх! Но этого еще мало: в той же Илецкой Защите другое явление привлекает наше внимание. На северо-восток от озера возвышается гипсовая гора со следами старого казачьего «острога». К крутому южному склону прилепился ряд домиков; обитатели их пользуются гипсовыми скалами как ледниками. В некоторых местах достаточно прислонить к каменной стене какую-либо постройку и тем изолировать эту часть скалы, чтобы получить естественный ледник с низкими температурами, так как из трещин и пустот в гипсе «несет сильным холодом». Я лично испытал эту холодную струю воздуха в нескольких ледниках, и это явление не могло не поразить своей необычайностью, особенно в знойный летний день. Очевидно, оно стоит в связи с соляным озером или вообще залежами соли, так как на северной и западной сторонах этой горы «холода» не наблюдается.

Снова загадка, но она невольно напоминает нам другое явление, которое, повидимому, имеет связь с нашими пещерами-ледниками. Это знаменитая Кунгурская ледяная пещера на Урале.

В этом лабиринте ходов, некогда вырытых подземной рекой, особенно замечательными являются залы, расположенные у входа. Один из них называется бриллиантовым залом и весь украшен ледяными цветами — кристаллами. Это не маленькие звездочки снежинок, это целые большие пластинки шестиугольной формы, величиной с ладонь. Они состоят из нежных, очень тонких иголочек и пластинок, как бы искусственной филигранной работы. Они свешиваются гирляндами или целым лесом покрывают стены пещеры, сверкая при свете лампы или зажженной пакли с керосином. Вот где во всей красоте растет лед как настоящий кристаллический минерал земли!

Много еще разных форм принимает лед на нашей земной поверхности. Я хотел бы, чтобы в зимние дни читатель внимательно изучал перистые рисунки мороза на окнах, чтобы с лупой в руке наблюдал он снежинки, зарисовывал летом форму градинок, а путешествуя высоко в горах, внимательно следил за льдом и его судьбой среди других камней и минералов.

И чем больше собственной инициативы и интереса проявит читатель, тем глубже и яснее поймет он природу во всей ее красоте и многообразии.

Вода и ее история

Казалось бы, что нового и интересного можно узнать об этом важном минерале Земли? Мы слишком привыкли к воде, слишком обычны для нас дождь, течения рек, гладь озер и морей. Мы даже не задаем себе вопроса, — всегда ли это было так, и не было ли периодов в истории нашей планеты, когда эта вода далеко не имела того значения, какое имеет сейчас.

Не только в обыденном представлении человека, но и в истории развития научной мысли мы сплошь и рядом встречаемся с тем, что самые обычные явления природы не привлекают достаточно нашего внимания. Так, нужен был пытливый взгляд знаменитого физика Ньютона, чтобы падающее на землю яблоко возбудило вопрос о сущности самых «простых» явлений тяготения.

Более ста лет тому назад, в первые годы французской буржуазной революции Лавуазье развивал свои идеи о воде и тепле. Ломались старые, привычные взгляды, — новые, глубоко «еретические» идеи раскрывали природу воды: именно тогда установили, что она состоит из двух летучих газов.

Вместо обычных картин потоков, ручьев, подвижных масс этого жидкого тела Земли Лавуазье рисовал фантастические картины того состояния, в которое перешла бы Земля, если бы понизилась температура. Холод планеты Юпитера охватил бы поверхность Земли, а вода и некоторые газы застыли бы в твердые тела. Разве не новый мир создался бы в этой обстановке? Разве среди гор и скал льда мы узнали бы нашу подвижную и животворящую воду? Так Лавуазье представлял себе значение воды в строении Земли и в жизни природы. Падала резкая грань между мертвым гранитом и жидкой водой — этим нервом природы.

Оценить это значение воды можно только в той безжизненной обстановке, которая царит там, где отсутствует вода. Да ведь и в жизни человека воду оценивают, подобно здоровью, лишь когда ощущают в ней недостаток…

Но на этом я не буду останавливаться сейчас; этим вопросам посвящены целые тома, и новые тома будут им посвящаться и впредь. Здесь я хочу выяснить, откуда взялась вода, каковы те законы, которые определяют ее существование и каково ее будущее. Еще в туманных теориях древних поднимались эти вопросы о происхождении и судьбах воды, и сейчас поднимаются они, правда, в несколько измененном виде, в лабораториях ученых. В наследство от седой старины нашей науке досталось много загадок природы, и сейчас ученые подходят к их разрешению. Но в науке, как и в жизни, многие идеи долго остаются неизменными, и исторически сложившиеся взгляды нередко держатся лишь в силу привычки и давности.

С пустыни началась древнейшая история осадков Земли.

В те времена «…океан еще не владел землей или успел сделать в ней лишь небольшие местные завоевания. Суша, неравномерно нагретая, с многочисленными вулканами и горячими источниками, владела почти нераздельно поверхностью планеты. Это и была древнейшая в мире пустыня. Первобытные бури потрясали атмосферу Земли могучими страшными концертами. По временам разражавшиеся ливни выметали из диких скалистых горных долин в необозримые безжизненные и голые равнины разнообразные продукты дробления… Солнце льет свой жар в тех местах, где холодные верхи гор не сгущают паров в тучи. Море еще не родилось или только еще рождалось в наиболее глубоких впадинах юной планеты. Снизу, еще близко к поверхности, недавно заключенный в каменную оболочку обрывок солнечной массы — раскаленная магма Земли. Местами она льется по земле могучими потоками, доставляя свежий каменный материал для грядущих процессов разрушения, или выбрасывает из глубин новые массы паров — созидателей будущего моря».

Так рисовались в красивых обобщениях московского профессора А. П. Павлова (1910) условия отдаленного прошлого нашей планеты, предшествовавшие появлению воды на Земле. Тяжелая атмосфера паров и газов окружала еще раскаленную Землю, и при температурах выше 350° не могло еще существовать Мирового океана. Но медленно и постепенно остывал земной шар, охлаждалась атмосфера. Горячие струи воды стали собираться на раскаленной пустыне, осаждаясь из паров и вновь превращаясь в них. Так из охлажденной оболочки газов собралось первое море, и в него стали вливаться испарения застывающих магм и охлажденные облака паров из жерл вулканов. И с тех пор в молодой океан стала собираться «девственная», или ювенильная, вода, впервые на земле рождающаяся вода. Эти воды питают многие минеральные источники, в которых больные ищут восстановления сил. Кто скажет, сколько этих вод родилось со времени архейской эры, и кто станет утверждать, что первобытная атмосфера Земли заключала в себе все воды нынешних океанов? Постепенно стал расти и расстилаться океан. Сложные геологические явления изменили его состав, его очертания и его массу. Как результат всей прошлой истории Земли лежат перед нами необозримые пространства вод, и задача ученого — расшифровать их загадку.

Еще в 1715 году ученый Галлей поднял вопрос, почему море соленое; он пытался дать ответ, совершенно правильно стремясь найти его в прошлой судьбе воды.

Ведь за долгую историю своего возникновения на поверхности земли вода океанов успела произвести огромную химическую работу. Много раз совершала она свой постоянный круговорот на поверхности земли, вымывая всё то, что легко растворяется, сортируя по удельному весу, накапливая труднорастворимые, устойчивые соединения на дне своих бассейнов. Сложная жизнь организмов вновь извлекла часть этих соединений, не трогая других, и, таким образом, в течение всего геологического прошлого в массе поверхностных вод скопились колоссальные количества различных солей.

Этот процесс обогащения солями продолжается и в настоящее время, и миллионы тонн растворимых веществ приносят с собой ежегодно реки. Американский геолог Кларк подсчитал, что каждый год реки вливают в моря два миллиарда семьсот тридцать пять миллионов тонн растворенных солей. Пользуясь этой цифрой, Джоли попытался определить тот период времени, в течение которого мог образоваться наблюдаемый ныне состав океанов. Так как общее количество хлористого натрия в морской воде равняется тридцати трем тысячам биллионов тонн, а ежегодно приносится около ста десяти миллионов тонн этой соли, то нетрудно, разделив первое число на последнее, получить возраст океана.

С первого момента своего возникновения до настоящих дней вода земной поверхности стала принимать участие в двух круговоротах. С поверхности озер, морей и океанов она поднимается в виде паров, увлекая за собой брызги морских волн и заключенные в них соли. Более трехсот шестидесяти тысяч кубических километров воды собирается таким образом ежегодно в тучи и облака, и ветер разносит их по земной поверхности, орошая землю, рассеивая частицы хлористых солей, столь необходимых для растительной жизни.

Так совершался и совершается внешний круговорот воды, вызывая к жизни органический мир, обусловливая смену климата и плодородие почвы.

Но часть воды неизбежно уходит обратно в землю. Сложны пути, которые использует вода для этого, и до настоящего момента нет еще исчерпывающих исследований, которые бы вполне объяснили ход поглощения воды землей.

Много различных теорий пытались объяснить эти явления, начиная с идей древнегреческих философов Платона и Аристотеля, считавших, что воды земли уходят в глубины через сказочную пропасть Тартар, и кончая современными представлениями, основанными на законах молекулярной физики.

С начала своего появления на поверхности земли вплоть до настоящих дней вода делала огромное дело. Странствуя сложными путями в глубинах земли, поверхностные воды выполняли огромную химическую задачу: разрушали породы и минералы, растворяли соли, перекристаллизовывали осадки. Вся химическая жизнь земной поверхности протекала в среде водных растворов, и многообразны были пути, которыми она изменяла не только лик Земли, но и ее состав. В парах атмосферы она удерживала теплые лучи солнца и вместе с воздухом и угольной кислотой обусловливала сравнительно высокую среднюю температуру земной поверхности (16°). Неустанно собирала она энергию солнца и, скопляясь на вершинах гор, давала начало могучей разрушительной силе.

С первыми каплями воды на Земле сделалась возможной органическая жизнь, в сложной цепи эволюции развивалась эта жизнь в прошлом нашей планеты, и только вода обусловливала возможность появления и развития жизни.

В организмах вода составляет существеннейшую часть, накапливаясь в теле некоторых медуз в количествах до 99 процентов, а в теле человека в среднем до 59 процентов.

Так представляется нам прошлое воды, и с ним тесно сплетаются и ее настоящее и ее будущее.

Глава шестая

Камень на службе человека

Камни и человек

Всего живет на нашей земле около двух миллиардов людей. Из некогда дикого полузверя человек ныне превратился в «победителя природы», который постепенно научился подчинять себе все силы природы, научился ими управлять.

И люди, создавая города, фабрики и заводы, строя дороги и прорывая туннели, совершают огромную работу; и песок, и гравий, и камень, самые разнообразные минеральные богатства — вся мертвая природа — в целом совершенно необходимы для их хозяйства.

Мы знаем, что крестьянин в старой России каждый год перепахивал свое поле простой сохой или плугом и поднимал землю. А сколько всего этим путем в год переворачивается земли?

Если подсчитать, то получится такой куб, каждая сторона которого равна пятнадцати километрам, то есть около трех тысяч кубических километров. Мы поймем значение этих цифр, если вспомним, что все реки Земли ежегодно уносят в море в растворенном или взмученном состоянии всего только два-три кубических километра различных веществ.

Сколько других веществ добывает человек ежегодно из земли? Попробуем подсчитать хотя бы приблизительно:

Угля — 1300 миллионов тонн.

Железа — 100.

Солей — 30.

Известняка — 25.

Разных металлов — 10.

Всего человек добывает около двух миллиардов тонн разных веществ.

Чтобы понять значение этих чисел, вспомним, что хороший товарный поезд с пятьюдесятью вагонами везет в среднем тысячу тонн. Значит, понадобится ежегодно около двух миллионов поездов, чтобы перевезти те громадные количества руд, металлов, камней, угля, соли, которые ежегодно извлекаются из глубин.

Если мы подсчитаем, сколько человечество вообще за свою историю извлекло камня из глубин, то получатся огромные цифры. Достаточно отметить, что одной нефти было добыто за последние пятьдесят лет такое количество, которое могло бы образовать озеро окружностью в сорок километров, а глубиной в пять метров. Одна Англия за свою историю извлекла и распылила из своих глубин свыше сорока кубических километров разных минералов и пород. Одни дома Англии весят около пятисот миллионов тонн. Только в одном Севастополе было добыто в подземных каменоломнях так много известняка, что в них устроены прекрасные сухие подвалы для сорока тысяч тонн вина и шампанского (Инкерман).

Человек истребил за свою историю пятьдесят миллиардов тонн угля, добыл два миллиарда тонн железа, восемьдесят миллионов тонн меди, свинца и цинка, и даже золота он извлек двадцать тысяч тонн, а серебра в десять раз больше, чем золота. Попытайтесь теперь подсчитать, сколько стоит вся эта огромная добыча, если принять во внимание, что тонна угля стоит пятнадцать рублей, чугуна — пятьдесят рублей, цветных металлов — восемьсот рублей, золота один грамм — четыре рубля, а серебра один килограмм — пять рублей. Мы получим цифру около одного триллиона рублей. Если мы вспомним, что одних алмазов добыто за всю историю приблизительно на десять миллиардов рублей, то не будет ошибкой считать, что человечество за долгий срок своей работы извлекло из недр земли богатство, ценность которого превышает один триллион рублей золотом, или одну тысячу миллиардов!

Но что же делается с камнем, добытым человеком?

Оказывается, камень, несмотря на всю свою твердость и прочность, не вечен в руках человечества; он постепенно исчезает и распыляется по всему свету. Даже золото в золотых монетах и изделиях настолько истирается в руках человека, что ежегодно запасы этого металла во всех банках всего мира уменьшаются на восемьсот килограммов, то есть почти пятьдесят пудов превращаются в мельчайшую пыль. Уголь безвозвратно сжигается в печах и топках фабрик и заводов. Железо, несмотря на всё старание сохранить его — покрасить или покрыть оловом или цинком, — покрывается ржавчиной, истирается, окисляется и исчезает из обихода человечества. Человек съедает соль или превращает ее в другие продукты химической промышленности. Камень мостовых и дорог превращается в тончайшую пыль, — всё исчезает, и снова человечеству надо добывать всё новые и новые количества камня.

С каждым годом число добываемых из недр полезных ископаемых увеличивается.

Производство некоторых металлов, таких, как алюминий, хром, молибден, вольфрам, увеличилось за столетие почти в тысячу раз; добыча и обработка железа, угля, марганца, никеля, меди выросла в пятьдесят-шестьдесят раз. Всё новые и новые вещества природы втягиваются в круг деятельности человека. То, что вчера казалось ненужным, и бесполезным, сейчас делается очень ценным. Самые распространенные в земной коре известняки и глины начинают входить в хозяйство, и чем больше и глубже изучает человек недра, камни и минералы, тем больше ценных свойств удается ему в них отыскать.

Только минералогия позволяет нам произвести эту работу, и только благодаря ей всё больше и больше человек завладевает недрами земли и подчиняет ископаемые богатства своей воле, заставляя даже бесполезные камни служить человечеству.

Месторождения полезных ископаемых истощаются с каждым годом. Ведь камень не растет вновь, как растение, и раз использованный камень больше не рождается на наших глазах. Подсчеты геологов и минералогов показывают, что угля на всей земле хватит, при современной добыче, лет на семьдесят пять, железа на шестьдесят. Человечество останется без природных богатств, если будет по-прежнему расхищать природу. Надо охранять ее и ее богатства, надо уметь извлекать целиком металлы и соли, надо научиться из каждого камня извлекать возможно больше пользы и не распылять его бесцельно по поверхности земли.

Ягоды малины.

Минералоги и химики, технологи и металлурги, объединяйтесь для общей работы, чтобы отдалить угрожающий, правда, лишь в далеком будущем, голод в железе и в угле!

Из века железа и угля входим мы в новый век — глины, известняка, энергии солнца и ветра. Наше будущее — в легких металлах природы, в ярком и теплом солнечном луче и в безбрежном просторе песчаных дюн южных пустынь и глинистых отложений нашего Севера.

История извести

Одним из распространеннейших минералов Земли, или, вернее, наружной части земной коры, является углекислая известь, кальцит или известковый шпат в минералогии. Это то соединение, которое образует горы известняков и мраморов, в огромном количестве входит в состав почв и мергелей, растворено в речных водах и морской воде. Из него человек строит свои дома, смешивает его с другими веществами в цемент, выстилает им тротуары городов. Может быть, только с глиной мог бы поспорить известняк в его громадной службе человечеству. Около одной сотой кубического километра, весом в двадцать пять миллионов тонн, добывается ежегодно этого минерала, и около двух миллионов вагонов — или около сорока тысяч поездов — ежегодно заняты перевозкой этого важнейшего продукта горной деятельности человека.

История известняка, однако, оказывается очень сложной и длинной. Многие ученые занимались ее разгадкой, но она еще далеко не выяснена полностью.

Каждый год реки несут в моря и океаны в виде мельчайших частиц или мути громадные количества углекислого кальция; подсчитано, что каждые пятнадцать тысяч лет реки приносят столько этого вещества, сколько сейчас имеется во всех морях и океанах. Так куда же девается углекислый кальций морей?

Сейчас мы довольно хорошо знаем, что его поедают и отлагают животные, населяющие моря, превращая его в свои скелеты и панцири.

Крохотные кораллы строят гигантские постройки, ежегодно поднимая их в среднем на один сантиметр, выращивая в сотни тысяч лет громадные рифы и острова.

Но не одни кораллы извлекают углекислый кальций для построения своего жизненного остова; крохотные животные — корненожки, видимые только при больших увеличениях в микроскоп, — производят не меньшую работу. На миллионах квадратных километров дна больших океанов они накапливают мощные слои белых мелкозернистых осадков: мела или известняка. Эти крошечные строители жизни — самые мощные деятели в природе. Громадные здания Москвы, дома Парижа или Вены, острые пики Альп, высоты Крымских гор, живописные Жигули на Волге или самые высокие, еще не побежденные вершины величайшей горы Эвереста — всё это в своей основе построено микроскопическими животными.

Медленно падают на дно морей и океанов скелеты, раковины, панцири морских животных. На дне образуется илистая масса этих бесформенных частичек, смешанная с остатками жизни и продуктами гниения отмерших организмов. И здесь, в глубинах, постепенно, путем особых химических и физических процессов, которые мы называем диагенезом, из этой полужидкой массы образуется горная порода, — и слой за слоем растут здесь, на дне, отложения известняков, мергелей и других известковых пород.

Вторая страница в истории извести закончена, — возникла известная горная порода. Начинается третья, — глубины морей медленно поднимаются на поверхность, воды отходят, и на месте морей и океанов вырастают мощные горные цепи; подводные слои известняков образуют вершины горных хребтов; обламываются, изгибаются и вздымаются одни слои, опускаются другие… Могучие силы Земли рождают во всей красоте горный берег южного Крыма или Кавказской Ривьеры.

Но к этой третьей странице в истории извести очень скоро присоединяется и следующая: дождь и мороз, ключи и ручьи начинают свою работу. Растворяя углекислую известь, они вызывают к жизни изумительные, мощные явления.

Вот бурная река прорезает горные хребты известняков, прорывая узкое ущелье со стенками в несколько сот метров высоты. По узкому карнизу над бурной рекой вьется тропа, перебрасываясь с берега на берег и на каждом шагу готовя опасность путнику или каравану.

Вот изъеденные поля известняков с огромными воронками и уходящими в глубины трубками. На глубину в несколько сот метров въедаются воды земной поверхности, и сложный трудно проходимый лабиринт образуется в карстовых областях Адриатики или Крыма. Медленно, капля за каплей, растворяется известняк в этих глубинах, и сказочной красоты пещеры украшаются пестрым узором и роскошной архитектурой отложений углекислого кальция…

Эти страницы истории извести показывают странствование, или, как мы говорим в минералогии, миграцию углекислого кальция. Воды растворяют известь в одном месте, чтобы отложить в другом; мощные сталактитовые колонны в пещерах сменяются углекислыми корками вокруг растений в озерах, тонкие трубки пещер заменяются нежным, мягким известковым туфом, обволакивающим растения и водоросли в источниках поверхности. Часть растворенной извести уходит опять в реки и с водами вновь вливается в моря и океаны, другая проходит через сложную историю превращения, чтобы тоже в конце концов влиться в воды океанов. Так совершается еще один оборот спирали в истории извести. В него насильственно врывается человек, вырывает из круговорота извести один маленький кусочек, строит из него дома, мосты, города; но как незначительна эта деятельность по сравнению с деятельностью микроскопической корненожки, строящей своей жизненной энергией целые горы, перед которыми бледнеют величайшие небоскребы Нью-Йорка и кажутся ничтожными самые громадные сооружения человеческой техники, начиная с пирамиды Хеопса, сложенной из двух с лишним миллионов глыб известняка, и кончая ажурным Миланским собором из белоснежного мрамора!

Мрамор и его добыча

Я не хотел бы, чтобы вы думали, что мрамор идет только на статуи в парках или в музеях и что он годен только для того, чтобы из него строили дворцы. Нет, это не так, — мрамор необычайно нужный камень, и его польза заключается не только в тех дивных произведениях искусства Италии и Греции, которыми мы восторгаемся в музеях.

Сейчас вы встретите мрамор в очень многих местах и совершенно неожиданно. В операционной комнате, где все столы и стены должны быть всегда идеально чистыми, мраморные плиты незаменимы; на электрической станции, где на громадных распределительных досках расположены все приборы управления электрическими машинами, снова по стенам громадные доски мрамора, непроницаемого и не проводящего электричество; в больницах и санаториях с прекрасными чистыми ваннами из мрамора и умывальниками с мраморными досками; на кожевенном заводе, где нежнейшие сорта кожи прокатывают при помощи больших мраморных валов; в метро, театрах, клубах и общественных зданиях с мраморными колоннами и баллюстрадами, с мраморной облицовкой, мраморными ступенями и подоконниками, прочными, всегда чистыми и не страдающими от воды, мороза или ударов многих тысяч ног; в прекрасной облицовке зданий из мрамора или мраморной крупки, смешанной с цементом (например, почтамт в Москве, гостиница Моссовета), и т. д. и т. д. Я затрудняюсь даже перечислить все случаи применения мрамора в нашем хозяйстве и нашей промышленности!

Ваза из мрамора.

Мрамор — твердый минерал, но вместе с тем он достаточно мягок для распиловки железом. Чисто белый, ослепительно белый; иногда с той приятной прозрачностью, которая напоминает нежную кожу человека; иногда пестрой прекрасной расцветки — желтой, розовой, зеленой, красной, черной: однородной и чистый, не проводящий электричества, устойчивый против разрушающего действия воды и воздуха, мрамор — замечательный материал в руках человека, который оценил его еще за много тысяч лет до нашего времени.

Тот, кто имел возможность любоваться древнегреческими храмами из белоснежного мрамора, или кто по извилистым лестницам поднимался на крышу мраморного Миланского собора — в гущу тонкой резьбы, колонн и украшений, вырезанных из камня, или спускался по мраморным ступеням московского метро, — тот не может не восторгаться этим замечательным камнем. Быть может, он будет еще более восторгаться мрамором на большой электростанции — своеобразной красотой громадных полированных плит, во много квадратных метров, на которых в строгом порядке расположены приборы управления энергией мощностью в несколько сот лошадиных сил.

Среди всех стран, которые добывают и поставляют на весь мир этот камень, первое место принадлежит Италии. Здесь, на берегу Средиземного моря, у знаменитой Каррары, расположено до тысячи ломок белоснежного мрамора. Высоко в горах, в диких ущельях белые мраморные скалы незаметно сливаются со снегами Апуанских Альп. С диких круч при помощи впряженных быков на катках стаскивают вниз глыбы в несколько тонн весом. Чтобы они не скатывались и не давили людей и десятки быков, к ним привязывают сзади цепями глыбы такого же мрамора, которые с грохотом волокутся по склонам и тормозят катки.

Около шестисот тысяч тонн мрамора ежегодно спускается так в долины, где его грузят в вагончики железной дороги. В течение многих месяцев глыбы разрезают на мраморные доски в уныло скрипящих водяных мельницах. Потом каменные доски перевозят по железной дороге к берегу Средиземного моря; там огромные краны поднимают и доски и глыбы и опускают их в трюмы больших океанских пароходов. Так ежегодно отправляют громадное количество мрамора, составляющее целый куб, сторона которого равна шестидесяти метрам, то есть приблизительно расстоянию между двумя телеграфными столбами, а стоимость превышает тридцать миллионов рублей золотом.

Не менее богата мрамором наша советская страна — Карелия, Подмосковный край, Крым, Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. Трудно перечислить те громадные месторождения этого камня, которые открыли в последние годы наши геологи.

Нам не надо больше заграничного каррарского мрамора — у нас теперь есть свои мраморные заводы и мастерские; наши метро, многие новые сооружения и замечательное высотное здание Московского университета украшаются пестрыми прекрасными камнями нашей Родины.

Но мрамор не вечен: посмотрите на старые части облицовки Исаакиевского собора-музея или на колонны Мраморного дворца в Ленинграде; сравните между собой резьбу разных частей; вы сразу подметите, как сильно изменились старые куски, как сгладились углы, уменьшились размеры украшений. Оказывается, воздух, особенно городов, содержит в себе много ядовитых для мрамора веществ, и потому дождевая вода разрушает этот камень необычайно сильно и быстро.

В столетие растворяется около одного миллиметра мрамора, а в тысячу лет — целый сантиметр. Но этого мало: близость моря усиливает разрушение мрамора: ведь соленые морские брызги на многие сотни километров уносятся внутрь страны и еще сильнее разъедают камень. Снег действует еще сильнее дождя, так как поглощает из воздуха еще больше ядовитых кислот. Замерзающая в трещинах вода, тонкие корни растений и грибков тоже ускоряют разрушение, а ветер, несущий пыль и песок, полирует и стирает мягкую поверхность мрамора. Я нарочно перечислил вам и достоинства и недостатки этого камня. В природе нет ничего вечного. Геологические периоды в тысячи лет, с одной стороны, накапливают из микроскопических песчинок целые горы, а с другой — разрушают и сглаживают твердые незыблемые скалы. Законы природы одни и те же, и в сложной геологической истории природы деятельность человека и «вечность его творений» — лишь очень маленькая, быстро преходящая минутка.

Когда вы будете проходить мимо Мраморного дворца в Ленинграде или Исаакиевского собора-музея, облицованного прекрасным серым мрамором Карелии, или мимо Пушкинского музея изобразительного искусства в Москве с его прекрасными колоннами из белого южноуральского камня, — не забывайте этого закона жизни.

Глина и кирпич

Я хочу рассказать длинную историю о кирпиче, и, право, мне кажется, что никому из читателей не приходило в голову, что история кирпича так сложна и занимательна.

Расплавленные гранитные массы кипят в глубинах. Насыщенные парами воды и газами, они бурлят, пробивая себе дорогу к поверхности. Вязкая расплавленная масса, как тесто, вливается в земную кору, и, подобно караваю хлеба, медленно застывает в виде огромных гранитных массивов и гранитных жил. В пестром рисунке гранитов мы видим розовые или белые кристаллы, окруженные черными листочками слюды и серым полупрозрачным веществом кварца. Эти белые, серые, желтоватые или розоватые минералы — полевой шпат, и он-то и является источником глин в будущем.

Но вот на поверхности земли вóды начинают размывать граниты, реки глубже врезаются в их массы, ветер, солнце и дождь обдувают скалы и вырезают из них причудливые и своеобразные фигуры. Разрушается гранит; золотеют листочки черной слюды, превращаясь в «кошачье золото»; серые кварцы падают в виде песчинок, окатываясь и превращаясь в песчинки кварцевого песка. Но больше всех изменяются наши полевые шпаты. Вода и солнце разрушают их до конца, угольная кислота воздуха отнимает одни химические вещества, вода — другие. Полевой шпат рассыпается в мельчайший порошок. Остатки былых кристаллов полевого шпата накапливаются в виде мелкого и тёмного ила. Жаркий климат пустынь помогает такому разрушению: силы ветра уносят мельчайшие частицы, накапливая их, подобно сугробам снега, там, куда не доходят его порывы. Железистые темные вóды болот помогают образованию ила, и в болотистых низинах жаркого тропического леса скапливаются на дне всё те же илистые частицы глины. Иногда на помощь приходят и другие могучие силы. Большие ледяные массы, пришедшие с севера, перетирают в мелкую пыль разрушающиеся камни; в виде ледниковой мути далеко уносится эта пыль ледниковыми водами, и мощные скопления таких же глин оставляет за собой ледниковый покров на громадных протяжениях многих тысяч километров.

На всем севере РСФСР расстилаются эти глины; среди них лежат громадные валуны, принесенные с далекого севера движением ледника. Иногда по краям накапливаются кварцевые пески из тех же разрушенных гранитов.

Из этих-то глин, после длинной истории их странствования, и делает человек свой кирпич. Он добывает глину, очищает ее от валунов и песчинок, замешивает в воде, формует из нее кирпичи и ставит сушиться сначала на воздухе, а потом и на огне. Глина медленно теряет свою воду и, постепенно видоизменяясь, превращается в новые минералы. В тонком шлифе при больших увеличениях микроскопа ученый в этой сильно обожженной глине начинает узнавать знакомые иголочки минералов, которые встречались ему в больших глубинах земли, под большими давлениями.

Кристаллы полевого шпата воскресли в новом виде. Каменщик, возводя дом, не подозревает, что кирпичи, которые он кладет, — остатки некогда расплавленных масс. Он не знает, что он их связывает между собой не просто известкой, а мертвыми телами каких-то животных, живших сотни миллионов лет тому назад в каких-то не существующих больше морях и океанах.

А знаете ли вы, что рассказывает ваша чашка и ваша тарелка из фарфора или фаянса? Ее история еще занимательнее, и чистая глина — каолин, — из которой сделан фарфор, прошла еще более сложный путь — от расплавленных магм с их горячими расплавами глубин через горячие дыхания водяных паров и ядовитых газов вплоть до мирного осадка на дне мелких озер. Знаете ли вы, что история глины не кончается сейчас на кирпиче, гончарной трубе, фарфоровой тарелке или простом горшке? Глина и некоторые похожие на нее вещества начинают в последние годы открывать нам еще совершенно иные возможности. Из них выплавляют «легкое серебро» — замечательно легкий металл алюминий, из которого строят остов самолета и автомобиля, делают провода для электростанций, прекрасные кастрюли, чашки и ложки. Лет семьдесят пять тому назад килограмм этого металла стоил тысячу рублей, и тогда из него делали только самые дорогие вещи. Но с тех пор победа над природой сделала свое дело: один килограмм этого металла стоит только один рубль. Громадные фабрики по берегам больших водопадов выплавляют сейчас до одного миллиона тонн этого легкого металла. Вряд ли кто-либо даже из опытных геологов, наделенных незаурядной фантазией, мог предвидеть, что из простой глины пятьдесят лет назад получен материал для постройки наших самолетов.

Когда пишешь эти строки, не можешь не вспомнить, что именно наша страна особенно богата глинами — глинами сплошного ледникового покрова Севера, белоснежными каолинами Украины и жирными, как сало, огнеупорными глинами Донбасса. Долго мы не умели пользоваться этим богатством и мало знали его. Один из крупнейших геологов Америки сказал: «Среднее потребление глины на одного человека — это показатель степени культуры страны». Эта фраза на свой лад повторяет хорошо известное выражение о том, что главным показателем культурности какого-либо государства является количество мыла, которое потребляет каждый человек в год. Действительно, глины долгое время были пасынками русской науки и русского горного дела и потому оставались почти не изученными и не разведанными.

А между тем прошло больше полутораста лет с тех пор, когда знаменитый путешественник академик Паллак в 1769 году среди безотрадных картин русской деревенской и провинциальной жизни дал полные недоумения описания, в которых рассказывал о неумении пользоваться глиной и камнем в строительстве городов — этих бревенчатых очагов опустошительных пожаров:

«Хотя в Касимове и находятся превосходные на строение камни, однако их совсем не употребляют, ибо весь город по российскому обыкновению построен из бревен, да и всякому иностранному человеку может показаться еще чуднее, что при таком изобилии камня мощены улицы бревнами и досками. Что же касается до некоторых церквей и казенных домов, то оные складены из худого кирпича, деланного из такой глины, которая сперва попалась, не рассуждая о ее доброте».

Только теперь мы начали думать о глине и заменяем своими продуктами те полмиллиона тонн пудов глины, кварца и других веществ, которые до войны 1914–1918 годов привозили из-за границы; устроили особые научные институты для изучения глины; начали ценить и умело использовать самые разнообразные глинистые продукты нашей земли.

На берегах Волхова, на Днепре, на Урале уже высятся мощные заводы, извлекающие алюминий из бокситовых глин.

Одно из величайших, мало использованных богатств нашего Союза начинает пробуждаться к своему великому будущему.

Железо

Я хочу поразить читателя и нарисовать картину того, что было бы с человеком, если бы он вдруг узнал, что всё железо на поверхности земли исчезло и что его ниоткуда больше достать нельзя. Правда, он узнал бы это довольно решительным образом, ибо исчезла бы его кровать, распалась бы вся мебель, уничтожились все гвозди, обвалились потолки и уничтожилась крыша.

На улицах стоял бы ужас разрушения: ни рельс, ни вагонов, ни паровозов, ни автомобилей, ни экипажей, ни решеток не оказалось бы, даже камни мостовой превратились бы в глинистую труху, а растения начали бы чахнуть и гибнуть без живительного металла.

Разрушение ураганом прошло бы по всей земле, и гибель человечества сделалась бы неминуемой.

Впрочем человек не дожил бы до этого момента, ибо, лишившись трех граммов железа в своем теле и в крови, он бы прекратил свое существование, раньше чем развернулись бы нарисованные события. Потерять всё железо — пять тысячных процента своего веса — было бы для него смертью!

Мы — дети века железа: около ста миллионов тонн расходуем мы ежегодно этого металла. В несколько месяцев империалистической войны 1914–1918 годов из орудий и бомбометов железа выбросили больше, чем его содержится в целых месторождениях. Одни немцы во время той войны выпускали в воздух до десяти миллионов тонн металла в год. Это в два с половиной раза превосходит всю годовую выплавку чугуна в России в довоенные годы. Около Вердена после многомесячной бомбардировки было накоплено около трех-пяти миллионов тонн металла. Капиталистические страны ведут из-за месторождения железных руд войны и ссорятся из-за них во время переговоров.

Тщетно старается человек удержать в своих руках железо, покрывает его тонким слоем цинка или олова, превращает в жесть, красит его масляной краской, лакирует, никелирует, хромирует, оксидирует, смазывает маслом, керосином, — тысячами способов ухищряется человек, чтобы подольше сохранить железо в своих руках. Но оно всё-таки неустанно исчезает, покрывается ржавчиной, смывается водой и снова рассеивается по поверхности земли.

«Железа, больше железа!» — требует ненасытный мир. Человечеству рисуется в будущем та страшная фантастическая картина, которую я набросал. Железа больше нет, наступил железный голод!

Не смейтесь над моей фантазией. Представьте себе, что ужас перед железным голодом возник еще в древней Греции, за две тысячи лет до нас. Греческие философы спрашивали, что будет с человечеством, когда на земле не останется железа и будут истощены последние рудники.

Страх перед недостатком железа испытывал позднее и древний Рим, о котором так метко писал Гоголь:

«Стоит и распростирается железный Рим, устремляя лес копий и сверкая грозною сталью мечей, вперив на всё завистливые очи и протянувши свою жилистую десницу… Я постигнул тайну жизни человека. Низко спокойствие для человека: славы, славы жаждай, человек! В порыве нерассказанного веселия, оглушенный звуком железа, несись на сомкнутых щитах броненосных легионов! Дикий и суровый, далее и далее захватывай мир, — ты завоюешь, наконец, небо».

Но в те времена это были только страхи философов древности или, может быть, просто их смелой фантазией. Но вот наступил XIX век, век железа. Началась борьба за железо, крупные месторождения стали истощаться, цены на железо начали расти, — это было первое грозное предостережение.

В Америке, ныне покойный, президент Рузвельт первый забил тревогу, и в Белом доме в Вашингтоне и в железобетонных ящиках небоскребов начались страстные дебаты королей железа и угля, королей железных дорог, пожирателей железа.

Собрались геологические конгрессы, — самые крупные геологи во всех странах стали подсчитывать запасы железа. Что же оказалось?

При всё растущей добыче железа остается на шестьдесят лет! Как будто бы моя фантастическая сказка начинает оправдываться, и в 2000 году человек действительно окажется без кусочка железа!

Но я хочу немного успокоить читателя, — положение не так страшно: каждый год приносит нам новые открытия железных руд, техника совершенствуется, человек узнает способы плавить плохие руды. Когда не будет больше богатых месторождений, настанет очередь других, более бедных и скромных; когда цена на железо достигнет цены серебра, тогда каждый кусок гранита сделается рудой, из которой выгодно выплавлять этот металл.

Мое утешение, вы видите, не полное: ведь мне приходится говорить о том времени, когда цена на железо достигнет цены серебра — но угроза недостатка металла и грядущего железного голода остается угрозой!

Как же помочь? Есть один только способ, которому мы научились во время империалистической войны и который особенно широко применялся в Германии, придумавшей даже особенный термин «Ersatz».[11] Если нет чего-либо, то надо это что-то умело заменить чем-нибудь другим. Такая замена железа станет у нас на очередь. Нельзя тратить зря этот металл, надо его всемерно беречь и, развивая черную металлургию, надо одновременно учиться строить хозяйство и промышленность на новых, более распространенных веществах и новых металлах.

Легкий алюминий и его сплавы приходят на смену тяжелому железу. Мы строим высочайшие дома из тонкого остова, из железной проволоки и обволакивающего цемента. Мы перебрасываем мосты, строим арки и столбы не из дерева и сплошного железа, а из железобетона. Даже баржи и суда начинаем строить из того же железобетона.

Мало-помалу век железа проходит, и наши дети будут уже жить среди алюминия, лития и бериллия — легчайших металлов земли, среди кальция и магния — распространеннейших веществ природы.

Будущее за другими металлами, а железу будет отведено почетное место старого, заслуженного, но отслужившего свое время материала.

Но до этого будущего еще далеко; учись же, минералог, сохранять железо, изучай его месторождения, но изучай и всё то, что может его заменить!

Железо пока — основа металлургии, машиностроения, путей сообщения, судостроения, мостов, транспорта. Не забывай: пока — оно основной нерв промышленности.

Вот что пишет о нем академик и главный строитель Сталинского комбината И. П. Бардин:

«Обилие металла! Производимые в стране миллионы тонн чугуна и стали поглощаются целиком. Это вызывает новый технический переворот в социалистическом хозяйстве.

Металл проникает всюду. Он вытесняет из производства и сохраняет в пользу человечества мощные массивы леса.

Ложатся во всех направлениях страны новые десятки тысяч километров железных дорог.

Новые города соединены с центрами и между собой электрифицированными железными и шоссейными дорогами. Последние неизмеримо выросли благодаря величайшему распространению автомашин.

Металл вкладывается не только в паровозы, электровозы, в вагоны, троллейбусы, автомобили, тракторы, в машины, в шахтное оборудование: из металла создаются гигантские оросительные системы. Широко развивается в городах и селах строительство железобетонных домов и бытовых учреждений. Металл — товар широкого потребления, предмет быта» (1937).

Золото

Трудно назвать другой металл, который в истории человечества сыграл бы большую роль, чем золото. Во все времена люди старались завладеть золотом хотя бы путем преступлений, насилий и войн. Начиная с первобытного человека, украшавшего себя золотыми блестками, намытыми в песках рек, и кончая современным промышленником, обладающим огромными плавающими на воде фабриками-драгами, человек в упорной борьбе завладел частью природного богатства. Но эта часть золота ничтожна по сравнению с количеством распыленного в природе металла и перед потребностями и желаниями самого человечества. До середины XIX века было добыто ничтожное количество — всего около двухсот тридцати тонн; за последние два столетия в руки человечества досталось золота только на двадцать пять-тридцать миллиардов рублей, весом около семнадцати тысяч тонн. В банковском обращении находилось перед первой мировой войной только девять-десять миллиардов, а в монете, слитках и золотых запасах не свыше двадцати миллиардов. Эти цифры не должны удивлять нас своей величиной, так как империалистическая война 1914–1918 годов научила совершенно иным масштабам, и цифры расходов каких-либо стран — например царской России — на войну являются значительно более высокими (свыше пятидесяти пяти миллиардов рублей).

Поиски золота и его месторождений идут всё усиливающимся темпом, по добыче золота во всем мире работает не менее полутора миллиона человек, а добывается его менее одной тысячи тонн ежегодно. Природа очень бережно хранит свои сокровища и упорно не отдает человеку этот металл. А ведь золото, по справедливому выражению знаменитого естествоиспытателя Бюффона, можно назвать вездесущим. Широко рассеяно золото в самых разнообразных областях природы; в морской воде одна сотая миллиграмма золота приходится на кубический метр воды (в количестве до десяти тысяч тонн, общей ценностью в десять миллиардов рублей). Золото можно найти в любом гранитном осколке. Среднее содержание золота в земной коре равно 0,000001 процента; общее количество этого металла в наружной пленке твердой земли до глубины одного километра не менее пяти миллиардов тонн.

Как ничтожна деятельность человека, сумевшего за всю историю добыть только одну трехсоттысячную часть общего запаса! Природа не только не дает человеку достаточного количества золота, но отнимает и то, что накоплено его трудами. Золото обладает исключительною способностью распыляться, давать частицы, соизмеримые с длиною световой волны, уноситься целыми килограммами в виде мельчайшей пыли в реках, рассеиваться по полу, стенам и мебели золотосплавочных лабораторий и исчезать из банковского обмена, в среднем теряя ежегодно по весу монеты около 0,1 и 0,01 процента.

Из золота можно получать тончайшие листочки, просвечивающие зеленым цветом, толщина которых так мала, что только пятьдесят или даже сто тысяч таких листочков образуют пластиночку в один миллиметр толщины. В этих исключительных свойствах и стремлении к распылению известный австрийский геолог Зюсс еще в конце 70-х годов видел назревающий «золотой голод» и указывал на необходимость осторожно решать вопрос о золотом обращении, как основе мирового хозяйства. Может быть, опасения Зюсса были преждевременны, но их значение осталось в силе, хотя и не оправдался темп приближения золотого истощения. Вся история добычи золота показывает нам, что на смену одним истощенным месторождениям приходят другие, что совершенствуются методы извлечения и что пока человечеству удавалось возмещать им же хищнически разграбленное богатство природы. Так, открытое в начале XVI века золото Центральной Америки сменилось золотом Бразилии (1719), потом на смену в определенной последовательности пришли Калифорния (1848), Южная Австралия (1853), Южная Африка (Витватерстранд — 1885), далее Аляска (Клондайк — 1895)[12] и наконец наши ленские, алданские и колымские богатства Сибири.

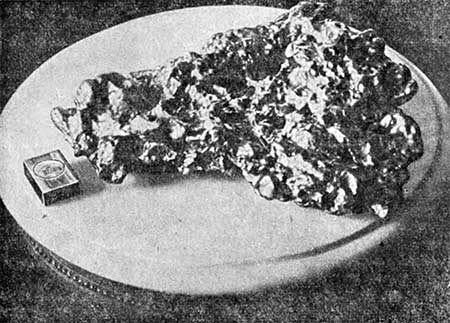

Но золото не только распыляется по всей земле, бывает и обратное: иногда золото собирается в большие массы — самородки. Так, в Австралии в 1869 году нашли глыбу золота в сто килограммов весом. Через три года обнаружили там же еще большую глыбу весом около двухсот пятидесяти килограммов.

Самородок золота.

Наши русские самородки много меньше, и самый знаменитый, найденный в 1837 году на Южном Урале, весил всего около тридцати шести килограммов. Бывает, что в одном небольшом участке земли накапливаются громадные количества драгоценного металла: так, в знаменитом Клондайке, в полярных частях Америки, на маленькой площади в двести квадратных метров было найдено золота на миллион рублей.

Какое же место во всей этой картине занимает наша страна? В 1745 году Дорофей Марков во время поисков хрусталя для икон Троицкой лавры открыл первое надежное месторождение золота на Урале. С тех пор русское горное дело постепенно расширялось и развивалось. Были найдены и новые месторождения. Существовали особые бюро Горного Управления, которые публиковали кое-какие цифры добычи по годам и десятилетиям.

Но было бы ошибочным видеть в этих цифрах действительное количество добытого в России металла. От официальной царской статистики ускользала большая доля золота, — частью она уходила в Китай и скупалась там заграничными агентами, частью пряталась «в бородах и сапогах» старателей и поступала прямо в руки частных торговцев и ювелиров. Поэтому, вероятно, не будет ошибкой, если мы примем всё количество добытого в старой России золота не менее чем в четыре тысячи тонн.

Много написано замечательных страниц у Лескова, у Мамина-Сибиряка и других писателей о «бешеном золоте» тех времен, когда слепая судьба превращала в богачей одних и разоряла других, когда с каждым золотым прииском Урала или Сибири были связаны легенды о сказочных богатствах, самородках, сверкающих гнездах золота и столь же бесконечные рассказы о преступлениях, непробудном пьянстве, кутежах, о невиданном счастье и незабываемом горе.

Случайная находка золота в царское время давала возможность хищнику поставить через всю улицу своего села сплошной строй бутылок водки, а старательнице — надеть на себя три-четыре шелковых юбки, одну на другую…

Ни один металл не возбуждал столько страстей, не разжигал столько желаний и готовности идти на самые тяжелые лишения в надежде на «золотые горы», как золото.

Вот картины старых сибирских поисковых партий, талантливо нарисованные геологом Л. А. Ячевским:

«Зимой по тайге, покрытой саженным, а то и двухсаженным снежным покровом, по наледям, в которых лошади и олени сплошь и рядом проваливались, прорубая себе среди густого леса и валежника тропу, летом утопая в болотах и изнемогая от стай комаров и мошек, идут искатели счастья, руководимые тунгусом, сойотом или орочоном; идут они в совершенно неведомый край, по которому нога белого человека еще не ступала…

Но вот богатое золото найдено. Нужно приступить к его разработке. Потянулись в тайгу через крутые горы, через реки, усеянные водопадами и порогами, целые обозы с инструментами и припасами, с тем чтобы в течение короткого сибирского лета вырвать из недр земли по возможности больше драгоценного металла. Кучка людей, собравшихся на прииске, дружно принялась за работу. Застучали топоры, вековые лиственницы и кедры пали под напором железа, бурный горный ручей, перехваченный канавами, стал отдавать свою силу водяным колесам, а вечно мерзлая почва, выброшенная на промывальные устройства, распавшись на мелкие составные части, стала выделять из себя зерна и блестки желтого металла.

По мере разработки прииска, в глухой, сплошь и рядом чрезвычайно трудно доступной тайге вырастал приисковый поселок, а если богатство и размеры россыпи тому благоприятствовали, то в скором времени образовывался целый приисковый центр. К этому центру начинали проводить дороги, по дорогам этим строить зимовья, то есть своеобразные, весьма примитивного устройства почтовые станции, и первоначально совершенно обособленный приисковый центр связывался с населенными местами, а угрюмая дикая тайга переставала быть недоступною; человек шел в нее смелее и всё больше и больше подчинял ее себе. По разным направлениям от главного Сибирского тракта, от могучих водяных артерий Сибири, как щупальца, внедрялись в тайгу приисковые дороги. По этим дорогам двинулись в тайгу десятки тысяч людей, пошли обозы со всяким добром, а из тайги потекла струя золота, весьма быстро преобразившая облик Сибири…»

|

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |