В три четверти часа можно подняться по крутому склону Ильменской горы на ее вершину, и с отдельных скалистых гребешков прекрасная, незабываемая картина расстилается во все стороны…

Но нас, минералогов, больше всего привлекает вид на восток — не в ту туманную даль беспредельной, безграничной Сибирской равнины, которая расстилается на востоке, нет, — а тут, внизу, у самого подножья восточных склонов Ильменского хребта, в мягкой, холмистой, покрытой лесом местности, сплошь пересеченной озерами. Большая поляна, кажется нам, отделяет склоны Ильменской горы от этих лесов, но это не поляна, а заболоченное озеро, сплошь заполненное торфом и ныне с успехом разрабатываемое. В самих лесах, пересеченных правильными лесосеками с правильными лысинами вырубленных полос, и таятся знаменитые копи драгоценных камней — топазов и аквамаринов Ильменских гор.

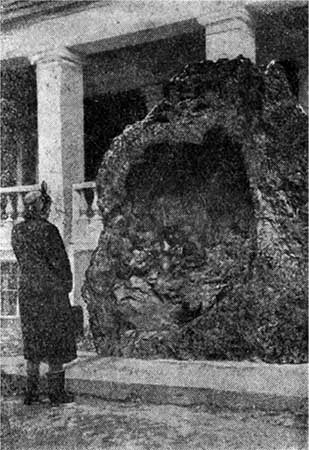

В двух километрах от станции нарядные домики — центр управления заповедником, его музей и библиотека, исходное место для научных и просветительных экскурсий, место научных работ по изучению богатств заповедника.

Через несколько лет такие домики будут построены в разных местах заповедника, для того, чтобы исследователи этого минералогического рая могли жить около самих копей, внимательно изучая запечатленные на них, но еще не разгаданные законы прошлого.

Почти две сотни копей приводятся сейчас в порядок, расчищаются от обломков взрывами, освобождаются от боковых пород. Каждую жилку бережно и внимательно просматривают на свету, красивые кристаллы аквамарина или топаза сохраняют нетронутыми. Каждая копь таит в себе неожиданные находки. Разнообразны богатства Ильменских гор, насчитывающие свыше сотни различных минеральных видов.

Много раз я посещал эти замечательные копи. Каждый раз я прежде всего ехал на копи Стрижева — топазовую, криолитовую и другие. Я никогда не видел ничего более прекрасного, хотя много месторождений цветных камней приходилось видеть раньше — и на солнечном юге острова Эльбы, и в жилах угрюмой Швеции, и на Алтае, в Забайкалье, Монголии, Саянах; нигде меня не охватывало такое чувство восхищения перед богатством и красотою природы, как на амазонитовых копях Ильменских гор. Глаз не мог оторваться от голубых отвалов синевато-зеленого амазонского шпата. Всё вокруг засыпано остроугольными осколками этого камня, блестит на солнце, отливает мельчайшими пертитовыми вростками, резко отличаясь от зелени листвы и травы. Я не мог скрыть своего восторга перед этим богатством и невольно вспоминал немного фантастический рассказ одного старого минералога о том, что целая каменоломня в Ильменских горах была заложена сплошь в одном кристалле амазонского шпата.

Красоту этих копей составляет не только самый амазонит прекрасного сине-зеленого тона, но его сочетание со светлым серовато-дымчатым кварцем, который прорастает его в определенных направлениях, образуя правильный красивый рисунок. Это — то мелкий узор древнееврейских письмен, то крупные серые иероглифы на зеленовато-голубом фоне. Разнообразны и своеобразны эти рисунки письменного гранита, и невольно стараешься в них прочесть какие-то неведомые нам письмена природы. Восторгались ими путешественники, исследователи конца XVIII века. Из них готовили красивые столешницы, которые и теперь украшают залы Эрмитажа. Эти камни привлекают и современных ученых, ищущих объяснения всех явлений природы.

Здесь, на отвалах этих копей, у меня зародилась идея разгадать эту загадку. Впервые я стал присматриваться к этим серым кварцам, прорезающим, подобно рыбкам, голубые амазониты, и искать законов образования их форм и срастания. Эти законы теперь открыты, одна из маленьких тайн природы разгадана, но сколько новых законов незакономерностей скрывают эти рыбки, эти таинственные иероглифы земли! Они говорят нам о том времени, когда изливались сквозь гранитогнейсы Косой горы мощные гранитные жилы-пегматиты и выкристаллизовывались из полурасплавленных масс скопления амазонского камня. При температуре около 800°C начинался этот процесс, и, медленно охлаждаясь, росли гигантские кристаллы полевого шпата. До 575°C правильный рисунок мелкого письменного гранита вырисовывался выпадавшим вместе с ним из расплава дымчатым кварцем, но ниже этой температуры беспорядочно тянулись его кристаллики — рыбки, и всё крупнее и крупнее вытягивались они, нарушая общую правильную картину и заканчиваясь в свободной полости жилы дымчатыми головками.

Так образовались эти жилы с топазами и другими минералами, и нет более верного признака найти хороший драгоценный камень, как следовать по жилке с амазонским камнем. Без него нет драгоценных камней, и долгим опытом местные горщики хорошо научились ценить этот камень как лучший признак для находки топаза. Знают они, что чем гуще цвет амазонита, тем больше надежд и больше счастья даст жилка.

Больше тридцати лет тому назад, навещая Ильмены, я писал в своем дневнике:

«Мне рисуется их будущее в немного фантастическом виде. Наверху Ильменской горы культурный курорт, в чудном сосновом лесу, вдали от пыли и тревог долин. Зубчатая подъемная машина ведет к вершине от станции железной дороги. Мощные выработки пегматитовых жил полевого шпата и элеолита дают огромный материал для крупной керамической промышленности, сосредоточенной в Чебаркуле и Миасском заводе. Внизу, на берегу озера, около лесного кордона, естественно-историческая станция — центр управления копями Ильменских гор, центр экспедиций, ученических и научных экскурсий, музей, лаборатория. В ряде копей большие разведки, планомерная добыча амазонского камня, ряд глубоких буровых скважин, прорезающих Косую гору и освещающих внутреннее строение и распространение жил.

Картина будущего — она нужна для науки, для торжества промышленности, культуры, прогресса; но не потеряется ли красота Ильменских гор с их дикостью и вместе с тем приветливостью, красота того целого, в котором неотделимы и заброшенные копи с отвалами, в которых роется хищник, и скверные горные дороги, и плетенки на дрожинах, и незатейливый костер с чайником на обломках голубого амазонита? В глубоком жизненном сочетании всего этого создается настоящее, и мне жалко хотя бы мысленно расстаться с ним, ибо в нем не только поэзия и красота нетронутой целины, но и великий стимул к работе, творчеству, овладению природой и ее тайнами».

Многое сейчас стало претворяться в жизнь. Фантазии прошлого сменяются делом настоящего. Заповедник сделался реальным фактом, и еще одно завоевание жизни пришло на смену былым юношеским мечтам.

Я вспоминаю памятный многим тяжелый двадцатый год. Еще идет борьба за власть Советов; транспорт, все средства передвижения разрушены, целые области оставлены разоренными после военной оккупации и свирепства белогвардейских банд. Горная промышленность в полном разрушении, и только что созданный Горный отдел ВСНХ с трудом пытается кое-что восстановить в хозяйстве Урала. Ленина призывает Академию наук взять на себя руководство и работу по изучению и развитию производительных сил отдельных областей, чтобы возможно скорее и без дальних перевозок дать необходимое сырье для возрождающейся промышленности. В эти годы титанической борьбы Владимир Ильич находит время, чтобы выслушать и обсудить, казалось бы, совершенно несвоевременный проект, представленный Горным отделом ВСНХ в Совет Народных Комиссаров РСФСР: создать на Южном Урале, около станции Миасс, первый в мире заповедник минеральных богатств. 14 мая 1920 года В. И. Ленин подписал замечательный документ, который в эпоху борьбы за сырье одновременно укреплял величайшую идею его охраны, который требовал разумного и полного использования производительных сил страны.

Ильича создал первый в мире Ильменский заповедник недр земли, носящий сейчас его имя.

Приходит тридцать четвертый год. Цветущей южной весной на машине, нашем вездеходе Горьковского завода («легковожке», по прозванию ребятишек Миасса), мы объезжаем новые промышленные центры Южного Урала. После нескольких часов езды на легковой машине мы из заповедника Ильича попадаем в Кыштым, который давал четвертую часть всей меди, добываемой в СССР. Через два-три часа мы переносимся в Златоуст с его новым советским блюмингом. Через семь часов мы у ворот никелевого комбината Уфалея, крупного источника ценнейшего металла, и те же семь-восемь часов отделяют нас от Магнитки, с ее годовой мощностью свыше трех миллионов тонн чугуна, то есть равной почти всей производительности черного металла царской России.

Из заповедника Ильича, через цветущие колхозные поля и новый чистенький совхоз, за три часа мы попадаем в Челябинск — строящийся, еще растущий город, город будущего. Растут перед нами и вокруг нас громады Тракторного завода, и среди цветов и зеленых лужаек этого замечательнейшего предприятия мира трудно поверить, что десятки тысяч мощных «сталинцев» рождаются здесь ежегодно в сложной системе станков, инструментов, конвейеров, печей.

Дальше идут всё новые и новые заводы: как в жерле вулканов, на заводе ферросплавов при температуре поверхности солнца (около трех-четырех тысяч градусов) получаются сложнейшие химические соединения, нужные для качественной стали. Искусственный драгоценный камень рубин, массами в несколько тонн весом, вынимается из печей могучими кранами, чтобы потом дать порошок наждака для абразивного завода, на треть покрывающего всю потребность нашей страны.

Дальше — здание Чегрэса, цинкового комбината, грандиозных Бакальских заводов, комбинат белых красок из черных титановых руд Гусинских месторождений. Тяжелая промышленность Челябинска и его области сделалась для всего Союза ценнейшим поставщиком тех металлов, сплавов, тракторов, машин, которые раньше в громадных количествах ввозились из-за границы…

Новый мировой центр промышленности пролетариата растет на месте старой купеческой Челябы, как новое могучее орудие, перестраивающее географическую карту нашей страны.

Осень 1934 года. Снова Ильменский заповедник Ильича. На открытом балконе старого деревянного дома — первая научная конференция Челябинской области. Крупнейшие специалисты, знатоки Южного Урала, его богатств, съехались сюда, чтобы обсудить достижения прошлых и проблемы будущих работ. На балконе — с боталом в руках вместо звонка — ведет председатель это необычайное заседание среди дивного соснового леса, среди цветущей природы Южного Урала.

«Мало, — говорят специалисты, — мы знаем наши богатства; нам мало, что на территории области выявлено больше половины всех железных руд Урала. Нам мало, что здесь открыто и готово для промышленности около четверти уральских запасов меди и цинка, половина запасов алюминия всего Союза, что нигде больше в Советском Союзе мы не знаем таких месторождений магнезита, талька и хромита, как на Южном Урале. Мало потому, что еще беспредельно и безгранично богатство Южного Урала, что еще десятки тысяч квадратных километров его цепей никогда не изучались геологами и геохимиками, что неведомые богатства скрыты под поверхностью полей и степей».

Геологи и геохимики в ярких красках рисовали замечательные геохимические законы распределения металлов, руд, минералов на территории почти в треть миллиона квадратных километров, обсуждая и намечая пути для поисков, бурения и разведок.

Мне представляется время, когда будет осуществлена великая идея Ленина — Сталина о создании второй угольной и металлургической базы на Востоке. Гигантскими масштабами и бурными темпами растет промышленность Урало-Кузбасса. Достроены последние домны второй очереди Магнитогорска; Бакальский завод соревнуется с ним своим замечательным по чистоте металлом. Челябинский угольный бассейн является новой химико-энергетической базой Урала. Сотни тысяч тонн жидкого топлива получаются из его бурых углей, а газификация снабжает своей энергией все установки Челябинска. Закончена коллективизация сельского хозяйства области. Автомобильные дороги пересекают весь край — в немногие часы можно достигнуть крайних точек грандиозной области почти в четверть миллиона квадратных километров. Насаждение лесов, создание водных бассейнов и водных артерий являются одной из задач местного населения. Бурно развивается местная промышленность, и ни один отход грандиозных фабрик и заводов не теряется, не пропадает, на деле доказывая исключительную ценность нового, комплексного подхода к сырью.

Так великий спинной хребет Советского Союза — Урал — сочетает мощь металла и камня с силой плодородия своих полей и культур.

Снова в Ильменском заповеднике Ильича, теперь всего в двух часах автомобильного пути от Челябинска. Собралась научная конференция, но уже не в старом деревянном доме, а в новой каменной горной станции — центральном, ведущем институте челябинской промышленности. В лесу, на крутом склоне к Ильменскому озеру, в центре мировых гигантов промышленности, выросло новое научное учреждение, тесно связанное во всей своей работе с местным краем, с развитием его производительных сил, его потребностями и задачами. Крупные исследовательские лаборатории обслуживают своей работой растущую новую область. В Ильменском Доме ученых собираются представители со всего Союза на конференции и съезды советских научных работников, чтобы в этой центральной точке всей нашей страны обсуждать и подготовлять большие научные проблемы социалистической стройки.

Стальной хребет Советского Союза — Урал — протягивается и к северу и к югу, смыкая и связывая Восток и Запад, Европу и Азию.

Глава вторая

Как построена мертвая природа

Что такое минерал?

В предыдущих очерках мы видели камень-минерал в самой разнообразной обстановке. Мы видели мертвую природу в сотнях различных видов, и всё же нам неясно было, что в этой разнообразной и сложной природе называть отдельным минералом. Оказывается, что наша наука насчитывает около трех тысяч разных минералов, но из них около полутора тысяч встречаются очень редко, и только от двухсот до трехсот являются теми основными видами камня, с которыми мы сталкиваемся вокруг нас. В этом отношении мир минералов как будто бы много проще мира животных и растений, где насчитываются сотни тысяч разных родов и видов, и каждый год увеличивается их число.

Мы уже видели с вами, что есть трудности в изучении нашего минерального царства и что один и тот же камень может быть различным по внешнему виду. В чем же дело? Оказывается, что минералы состоят из более мелких единиц, как бы из разнообразных кирпичиков. Мы насчитываем около ста сортов этих кирпичей, из которых построена вся окружающая нас природа. Наш знаменитый химик Д. И. Менделеев первый расположил эти кирпичи — химические элементы — в стройную таблицу, которая и получила название Менделеевской. К этим химическим элементам, например, относятся газы — кислород, азот, водород, металлы — натрий, магний, железо, ртуть, золото или такие вещества, как кремний, хлор, бром и другие. Различные сочетания этих элементов и в разных количествах дают нам то, что мы называем минералом; например, хлор и натрий дают нам поваренную соль, кислород в двойном количестве с кремнием дает кремнезем, или кварц, и т. д.[4]

Минерал — это природное соединение химических элементов, образовавшееся естественным путем, без вмешательства человека. Это своего рода здание, построенное из определенных кирпичиков в различных количествах, но не беспорядочная куча этих кирпичей, а именно постройка по определенным законам природы. Но мы хорошо можем понять, что из одних и тех же кирпичей, даже взятых в одном и том же количестве, можно построить разные здания. Так, один и тот же минерал может в природе встречаться в самых различных видах, хотя по существу он остается всё тем же химическим соединением.

Итак, из сочетаний различных химических элементов построено в земле три тысячи разных построек-минералов (кварц, соль, полевой шпат и т. д.), а эти постройки, накапливаясь, образуют то, что мы называем горной породой (например, гранит, известняк, базальт, песок и пр.).

Та наука, которая изучает минералы, называется минералогией; описывающая горные породы — петрографией, а изучающая самые кирпичики и их странствование по природе — геохимией…

Ничего нет в этом замечательного, скажет мне читатель, которому, быть может, наскучило читать мое изложение. Но я всё-таки хочу, чтобы читатель его прочел, хорошо запомнив, что чем больше мы будем знать и понимать природу, тем более занимательным и любопытным будет всё вокруг нас, тем скорее мы сумеем ее переделать.

Мир полон еще не открытых «тайн», и чем ученее и мудрее становится наука, чем шире ее завоевания, тем больше величайших загадок открывается вокруг, а каждая раскрытая «тайна» природы таит в себе начало нового, еще более трудного ребуса.

Минералогия Земли и небесных светил

Из каких минералов состоит вся наша Земля?

Прежде всего хочется думать, что из тех же минералов и горных пород, которые нас окружают и которые мы используем в нашей жизни. Наука, однако, дает нам совершенно другой ответ, и оказывается, что вся Земля в своих глубинах совсем не похожа на то, что мы видим непосредственно вокруг себя. Из нашего очерка вы увидите, что Земля по своему составу больше напоминает наше Солнце, чем знакомые нам и окружающие нас известняки, песчаники, глины и граниты.

Мы знаем, что на поверхности Земли, — там, где работает человек, — одних веществ больше, других меньше. Одни мы называем редкими и с трудом извлекаем их из земных недр для целей промышленности, других — сколько угодно под руками человека. Правда, такое различие зависит от того, что одни вещества очень сильно рассеяны в природе и не дают или редко дают большие скопления, другие, наоборот, часто образуют большие массы — месторождения.

Помимо этого, вещества действительно находятся в земной коре не в одинаковых количествах: на долю одних приходится почти половина земной коры, на долю других — только миллиардные доли. В 1889 году американский химик Кларк задумал вычислить средний состав земной оболочки. Оказывается, что из девяносто двух различных веществ, или, как их называют химики, химических элементов, только очень немногие вокруг нас находятся в большом количестве. Замечательно, что больше половины окружающей нас природы состоит из двух газов: кислорода и водорода. Только на третье место по объему мы можем поставить элемент кремний, который с кислородом образует минерал кварц. Но и кремния всего только 15 процентов, а такие важные, хорошо знакомые нам металлы, как кальций (в известняке), натрий (в морской воде и поваренной соли), железо, входят всего лишь в количестве от одного до двух процентов.

Замечательная картина вокруг нас; природа на девяносто девять процентов построена только из двенадцати веществ, и, соединяя различным образом эти вещества между собой, мы и получаем всё разнообразие и наших минералов и продуктов жизни!

Но так ли обстоит дело и с другими частями нашей Земли? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны с вами мысленно проделать длинный и сложный путь от поверхности Земли к ее центру — путь длинный, больше шести тысяч километров, путь очень своеобразный и фантастический.

Я вспоминаю, как в 1936 году в Чехословакии я спускался в глубочайшую в Европе шахту в глубины Земли. Мы летели вниз на площадке открытого электрического лифта со скоростью восьми-десяти метров в секунду; свистел ветер, скрипели продольные рельсы, воздух становился влажным и теплым. Через несколько минут мы были на дне шахты: в ушах звенело, сердце усиленно билось, температура вокруг была около 38° — влажная температура тропиков. Ведь мы были всего лишь на глубине тысячи трехсот метров, то есть проделали только одну пятитысячную часть нашего мысленного путешествия к центру Земли. В самой глубокой шахте, которую пробил человек, он смог спуститься только на два с половиной километра (золотой рудник в Африке). Вся деятельность человека, его работа и странствования, его жизнь связаны с маленькой, тоненькой пленкой коры нашей планеты.

Разрез через Землю и ее оболочки.

Однако человек старается выйти за пределы этого маленького мира. Он всеми способами пытается изобрести такие глаза, которые помогли бы ему проникнуть в неведомые глубины и понять то, что находится так близко, непосредственно под его ногами. Но пока он знает только одну пятитысячную часть этих глубин.

Правда, не непосредственно своими глазами, а своим инструментом человек проникает гораздо дальше в глубины Земли. В последние годы благодаря применению алмазного бурения с коронками, увенчанными твердыми кристаллами алмаза, удается проникнуть до глубины больше четырех с половиной километров и оттуда вытащить цилиндрики с породами и минералами, — но ведь и это всё ничтожно по сравнению с земным радиусом![5]

Природа приходит человеку на помощь. Глубокие области земли под влиянием геологических сил неожиданно поднимаются кверху; глубины океанов с их минеральными осадками превращаются в высочайшие горные хребты; по расколам и разломам Земли выливаются из глубин расплавленные лавы. Тонкими геологическими методами схватывает всё это ученый, и в свои кабинеты он может принести кусочки минералов и пород, которые образовались далеко за пределами его непосредственного наблюдения, иногда на глубинах пятнадцати-двадцати километров.

Но и это нас не очень устраивает: до центра Земли за этими пятнадцатью километрами всё-таки остается больше шести тысяч, то есть расстояние от Ленинграда до Читы в Забайкалье, а ведь шестнадцать километров по той же дороге — это только село Рыбацкое под городом Ленина.

Что же мы знаем о глубинах нашей Земли и о тех веществах, из которых она состоит?

Знаем мы довольно мало, но за последние годы кое-что новое в науке начинает нам раскрывать глаза. Мы сейчас знаем, что удельный вес Земли 5,52, что она в среднем в пять с половиною раз тяжелее воды; а между тем обычные камни нашей поверхности — известняки, песчаники, граниты — только в два-три раза тяжелее воды. Надо думать, что в глубинах содержатся гораздо более тяжелые вещества, чем вокруг нас. Далее, мы знаем, что в пределах пятнадцати-двадцати километров, о которых мы говорили, наблюдается некоторое изменение состава. Некоторых металлов — железа и магния — делается больше. Можно думать, что и дальше к центру Земли это будет продолжаться. Это еще не всё: наша Земля есть одно из небесных тел, и потому очень заманчиво сравнение ее с Солнцем, звездами и кометами. И, как ни странно, о составе многих из этих отдаленнейших тел мы знаем гораздо больше, чем о глубинах Земли. Даже частицы этих тел иногда к нам залетают в виде метеоритов, и мы по маленьким кускам этих «гостей» из неведомых миров кое-что начинаем понимать о веществе, из которого построен весь мир.

Замечательные сведения дала нам за последние годы наука о землетрясениях. Землетрясение — это колебание Земли, оно волнами передается во всех направлениях из тех точек, где оно возникло. Одни волны таких колебаний идут по самой поверхности Земли, другие пересекают Землю во всех направлениях. Когда возникает землетрясение, — например в Японии или, вернее говоря, где-то в глубинах под Японией, — тогда на каждую сейсмическую станцию, где установлены точные приборы, доходят две волны: одна идет вокруг Земли, другая через Землю. Оказалось, что эти волны, проходя через Землю, идут в ней с разной скоростью, на разных глубинах они встречают различные вещества. В наружных — скорее, в глубоких — медленнее, так как вещество там плотнее, тяжелее. Можно даже на основании изучения волн установить те глубины, на которых происходит изменение в составе Земли.

Мы можем начать наше путешествие в глубину, в область громадных давлений и больших, правда, нам еще неизвестных, температур. При нашем путешествии надо помнить, что только в небольших глубинах, от тридцати до ста километров, в самом начале путешествия, мы попадем в раскаленную, расплавленную массу; дальше с глубиной ее свойства перестанут нам напоминать жидкости, и мы будем в области твердого, хотя и сильно нагретого стекла.

Мы начинаем наше путешествие с поверхности, хорошо нам знакомой. Большие материки, на которых мы живем, как бы плавают на поясе окружающей всю Землю темной породы — базальта. В материках преобладают граниты, их удельный вес около 2,5; в них много кислорода и кремния. Это — самая поверхностная корка; под ней базальтовый пояс из более тяжелых пород. Железа в нем больше; он в три с половиной раза тяжелее воды, — и уже на глубинах тридцати километров вся эта масса благодаря обилию соединений радия, выделяющего тепло, находится в огненно-жидком состоянии.

Так продолжается дальше до тысячи двухсот километров: это каменный пояс Земли, и в самых больших его глубинах, ниже расплавленных очагов, мы встречаемся снова с тяжелыми породами — эклогитами, вероятно, по внешнему виду и строению напоминающими стекло. Глубокие взрывы вулканов иногда нам приносят кусочки этих пород, и в них, в знаменитых копях Южной Африки, мы находим кристаллики дорогого алмаза.

Ниже, между тысячею двумя стами и двумя тысячами девятью стами километров, идет рудный пояс; здесь накоплены руды железа, магнитный железняк, железный колчедан. К ним примешиваются руды металлов хрома, титана; много металлического железа, кислорода меньше; вся масса в пять-шесть раз тяжелее воды. Давление сверху так велико, что, несмотря на высокую температуру, всё находится в твердом состоянии.

Но за этими пределами двух тысяч километров мы входим в центральное ядро нашей Земли; оно раз в одиннадцать тяжелее воды и в полтора раза тяжелее стали. Здесь царствует железо, которому принадлежит больше 90 процентов; к нему примешивается металл никель, немного серы, фосфора и углерода.

Каков состав всей нашей Земли и какие вещества (элементы) играют в нем главную роль? Повидимому, мы сейчас можем это сказать и написать их подряд, сначала более важные, а потом менее важные: водород, гелий, железо, кислород, кремний, магний, никель, кальций, алюминий, сера, натрий, калий, кобальт, хром, титан, фосфор, углерод.

Как же образовалась наша Земля, почему же в ней около сорока процентов железа, и почему так распределились в ней вещества? Для нас было бы много выгоднее, если бы железных руд было больше на поверхности Земли и мы могли бы в нашем хозяйстве не заботиться о будущем и не бояться железного голода.

Десятки разных теорий пытаются объяснить эту задачу. Самое вероятное объяснение, что наша Земля образовалась из мелких космических обломков, которые собирались вместе; на них падали новые обломки, — всё это перемешивалось, расплавлялось, и при этом тяжелые вещества опускались в глубины, к центру, а легкие всплывали на поверхность, застывая в виде каменного пояса.

Это объяснение кажется убедительным: при изучении состава небесных тел мы встречаем те же вещества, что и на Земле. Правда, мы знаем минералогию небесных светил еще очень мало. Ученые лишь догадываются о тех породах и минералах, которые встречаются, скажем, на Луне, по падающим на Землю камням; знают минералы мелких космических тел, может быть комет, но всё это только отрывки знания.

Минералогия Луны, планет, комет и звезд — это еще огромная область будущего, и перед нами стоит задача узнать минералогию глубин Земли и сравнить между собой минералы вселенной…

Вы видите, что наше путешествие к центру Земли увлекло нас к далеким мирам неба, и мы — минералоги земной коры — не в полете фантазии, а в глубоком научном анализе пытаемся проникнуть нашими глазами во всю вселенную. Мы начинаем понемногу понимать весь мир, и нам сейчас кажется, что вся вселенная со всеми своими кометами, звездами, туманностями и планетами построена довольно однообразно. Одни и те же вещества составляют ее основу, двенадцать-пятнадцать химических элементов как бы оказываются главными, а среди них первое место занимают металлы — железо, кремний, магний — и газы — водород, кислород и гелий. Наша Земля лишь кусочек этой вселенной, и ее законы — законы всего мироздания.

Кристалл и его свойства

Чтобы понять, что такое кристалл, мало любоваться красивыми кристаллами кварца и топаза в Минералогическом музее, мало восхищаться зимой звездочками снега на темном фоне нашего рукава, мало наблюдать в сахарном песке сверкающие, как алмаз, маленькие кристаллы сахара, — надо самому растить кристаллы, изучать их жизнь.

Давайте займемся этим! Купим в аптеке двести граммов квасцов (простых, белых) и медного купороса, купим два плоских стеклянных стакана — кристаллизатора — и будем заниматься кристаллизацией. Растворим сначала в стакане простой горячей водой соль квасцов, но так, чтобы вода не могла всего растворить, а чтобы на дне еще оставалась соль. Потом охладим воду и заметим, что количество осадка немного увеличилось. Часа через два осторожно сольем наш раствор в кристаллизатор, поставим его на окно и покроем аккуратно бумажкой. То же самое проделаем и с медным купоросом и получим второй раствор — ярко-синий — в другом кристаллизаторе.

На следующее утро мы увидим, что на дне обоих стаканов выпал осадок маленьких кристалликов; одни очень маленькие, другие побольше. Осторожно сольем наши растворы в стаканы, а сами выберем щипчиками наиболее крупные и аккуратные кристаллики, пять-шесть штук, вытрем их мягкой промокательной бумагой. Теперь очистим от мелкого сверкающего осадка оба кристаллизатора, хорошенько вымоем их и вновь вольем в них наши растворы, а потом осторожно щипчиками положим на дно отобранные кристаллики так, чтобы они не касались друг друга. Мы могли бы сделать еще иначе: накануне опустить в раствор ниточку, которая покрылась бы кристалликами; мы могли бы оставить из них только один или два, а затем ниточку снова опустить в наш кристаллизатор так, как это изображено на рисунке.

Кристаллизатор с растущими кристаллами. Один из них подвешен на ниточке.

Через день утром, приподняв бумажку, мы увидим, что кристаллики немного выросли; мы осторожно их повернем на другой бок и снова оставим на день. Так день изо дня они будут расти и увеличиваться. Правда, иногда мы заметим, что вокруг них снова осели маленькие сверкающие кристаллики. Тогда надо почистить стакан, вынуть наших питомцев, всё хорошо промыть, вытереть и снова, налив всё тот же раствор, осторожно положить кристаллики. Так будут расти на наших глазах кристаллы, и мы можем каждый день следить за их ростом и на тысячу ладов менять эти опыты и изучать целый мир явлений кристаллизации.

Прежде всего мы подметим, что все кристаллы в одном и том же кристаллизаторе совершенно одинаковы, но вместе с тем кристаллы квасцов совсем не похожи на кристаллы медного купороса.

Природные кристаллы разных минералов: корунда, берилла, везувиана, граната, топаза, лейцита.

Мы можем сделать несколько опытов: положим кристаллы чистых белых квасцов в наш кристаллизатор с купоросом. Никакого толку из этого не выйдет: кристаллики или растворятся, или покроются в беспорядке мелкими синими блесточками. Но сделаем опыт иначе: купим в той же аптеке хромовых (красно-фиолетовых) квасцов и по всем правилам нашего искусства будем их кристаллизовать в отдельном кристаллизаторе. Потом опустим в него наши белые кристаллы квасцов, а красные квасцы поместим в белый раствор; получится интересная картина: красно-фиолетовые кристаллы будут продолжать расти и обрастать белым, а белые — наоборот. Можно даже получить полосатые (зонарно окрашенные) кристаллики, поочередно перемещая их.

Можно сделать еще так: прибавить к раствору белых квасцов буры и начать кристаллизацию; кристаллы наших квасцов будут расти, но они будут не совсем похожи на первые.

Мы подметим в них, кроме восьми сверкающих граней-плоскостей, еще шесть неправильных. Можно прибавлять другие примеси, и наши кристаллики будут каждый раз изменяться в своем внешнем облике.

Обломаем теперь уголок кристалла и положим его в раствор, — уголок скоро зарастет и сам кристалл себя вылечит.

Обломаем у него все углы, обточим ребра, окатаем наш кристаллик в шар и снова опустим в раствор, — медленно, но постепенно он зарастет, и в этом случае из него опять-таки вырастет большой кристалл.

Опытный кристаллограф на тысячу разных ладов может менять свои опыты, и каждый раз он будет убеждаться, что целый ряд законов, очень строгих и очень постоянных, управляет миром кристаллов.

На особых точных приборах, называемых гониометрами, он производит измерение таких кристаллов и очень скоро убеждается, что у них, например, величина углов весьма постоянна и что у кристалла квасцов угол его пирамидки, где бы и когда бы мы его ни измеряли, равен очень точно определенному числу градусов: 54 градуса 44 минуты и 8 секунд.

Кристаллограф готовит из кристаллов тонкие пластинки (шлифы) толщиною в сотые доли миллиметра и пропускает через них луч света. В большинстве кристаллов этот луч превращается в два луча с совершенно особыми свойствами. Кристаллограф видит замечательное разнообразие свойств и признаков: один и тот же кристалл в разных своих частях обладает разной твердостью; в одних направлениях он пропускает электричество, в других — нет.

Целый новый мир открывается перед исследователем кристаллов, и постепенно выясняется, что построенное по строгим законам вещество наполняет весь мир.

Ученый любуется не только большими розовыми кристаллами полевых шпатов в гранитах наших набережных — он видит их в микроскопе, когда изучает тонкие пластинки наших известняков или песчаников. Он их подмечает в еще более тонких приборах — рентгеновских аппаратах. В самой простой глине или в саже дымовых труб и почти во всех веществах законы образования кристаллов управляют веществом.

Мы должны изучать рост кристаллов. Кристаллизуйте разные соли, задумывайте разные опыты, залечивайте обломки, растите шарики, каждый день заботьтесь о ваших питомцах и проникайте в великие законы мира — законы кристалла.

Как построен мир из кристаллов и атомов

Мы видим мир в особом виде, и, как ни проницателен наш взор, он видит предметы лишь определенных величин.

То, что стоит за пределами чувствительности глаза, нам недоступно. Горы, леса, люди, звери, дома, камни, кристаллы, всё, что окружает нас, — всё это мы различаем нашими глазами. Но мы не можем рассмотреть, как построена каждая вещь или предмет, как из мельчайших клеточек построено живое вещество и как из еще более мелких кирпичиков построена вся природа.

Представим себе на минуту невозможное: наши глаза способны увеличивать всё в десятки миллиардов раз, а сами мы, подобно Гулливеру, остаемся такими же, какими мы являемся сейчас. Всё окружающее нас — горы, моря, города, деревья, камни, простор полей — всё исчезает, и мы попадаем в какой-то новый, странный мир.

Не знаю, бывал ли читатель когда-либо в еловом лесу, правильно посаженном грядками: вокруг большие деревья идут стройными рядами, и далеко-далеко уходит глаз между ними. Когда вы стоите в точке с кружком, как это изображено на рисунке, такие ряды тянутся направо и налево, вперед и назад. Когда вы отступаете на шаг назад (в место, обозначенное на рисунке крестиком), новые ряды открываются в других направлениях; весь лес перед вами рисуется в виде странной решетки.

То же испытали бы мы, если бы наши глаза стали увеличивать в миллиарды раз окружающий мир. Мира предметов больше бы не стало: всё нежданно перед нами заменилось бы такими же стройными и бесконечными решетками.

Длинные ряды тянулись бы не только вбок, как в лесу, а вверх и вниз, во все стороны. А сама решетка была бы образована не деревьями, а маленькими шариками, которые висели бы в воздухе на расстоянии нескольких метров или десятков сантиметров друг от друга, в строжайшем порядке.

Так иногда висят электрические лампочки в залах библиотек, аудиторий, клубов. Мы оказались бы в замечательно красивом лесу. В одной части леса, там, где случайно наш глаз упал бы на кусочек или щепотку порошка соли, мы увидели бы ровные и прямые ряды, так, как это показано на рисунке.

Кристаллическая решетка на плоскости.

Кристаллическое строение поваренной соли — хлористого натрия. Черные кружочки — атомы хлора; белые — атомы натрия.

Нас окружил бы еще более сложный и красивый переплет решеток, если бы мы смело вошли внутрь частицы известняка или же куска железа, меди.

Каждое вещество Земли отличалось бы особыми решетками, и в этом таинственном мире висящих в пространстве шариков мы больше ничего, кроме шариков, не различили бы.

Сами предметы и вещи измерялись бы тысячами километров. Толщина пальца превращалась бы в расстояние от Ленинграда до Урала, и даже спичка в наших глазах превращалась бы в дубину толщиной в триста двадцать пять километров — расстояние от Москвы до Бологое.

В новом мире ничего не было бы, кроме бесконечных рядов сеток, решеток, как бы отдельных петель, — всюду ничтожные по размерам шарики в мировом пространстве, загадочные «точки» вещества.

Мы должны пояснить эту картину читателю: эти сетки и решетки из шариков, расположенных по каким-то очень определенным законам геометрии, есть не что иное, как те прекрасные образования, которые мы называем кристаллами.

Почти весь мир кристалличен, и лишь немногие вещества состоят из хаоса этих же точек.

Те красивые кристаллы, которые растут в наших кристаллизаторах, или те, которые мы встречаем в горах, — не что иное, как внешнее проявление законов мельчайших сеточек. Теперь нам удалось изучить построение этих решеток и сеток того мира, о котором мы говорили. Но присмотримся более внимательно, заострим еще больше наш взор и усилим увеличение наших глаз еще в тысячу раз.

Расстояние между отдельными точками будет измеряться не метрами, а целыми километрами, и мы потеряем картину рядов, сеток. Теперь мы увидим шарики уже не в виде маленьких неразличимых точек, а в виде целого сложного мира. Вокруг нас будут вертеться мелкие тела, сложными путями окружающие центральное ядро. И внутри этого нового, необычайного мира мы сможем гулять подобно Гулливеру.

Какие-то силы будут направлять эти тельца, и они, перескакивая с одного пути на другой, будут излучать молнии света; целая система как бы солнц с планетами будет нас окружать. Мы совсем забыли привычный мир наших городов, домов, камней, животных, растений. Мы забыли стройные ряды решеток, сеток: мы оказались в самом атоме вещества и в среде его электронов.

А дальше что?

Можно ли еще увеличить силу наших глаз и, оставив мир атомов, попасть в еще какой-то новый мир? Вероятно, да, но в какой — мы еще не знаем.

Для него наши глаза должны еще усилить свое увеличение в десятки тысяч раз, а сам человек в этом случае оказался бы в мире самых мельчайших телец — нейтронов внутри самих атомных ядер и электронов, двигающихся подобно планетам вокруг солнца.

Весь мир построен из мельчайших атомов различных веществ. Весь мир представляет собою прекрасную гармоническую постройку, в которой шарики-атомы точно расположены в мировом пространстве по законам геометрии.

В мире царят кристалл и его твердые прямолинейные законы. Одни кристаллы большие — это целые сплошные массы, и в них входит такое большое количество и решеток и самих атомов, что нам надо было бы написать единицу по крайней мере с тридцатью пятью нулями, чтобы выразить их число.

Есть другие постройки, в которых обыкновенный глаз не может различить какой-либо правильности; есть вещества, частицы которых состоят из отдельных сотен или тысяч атомов: такова, например, сажа наших дымовых труб или растворы золота в воде.

Всё вокруг состоит из различных атомов, то сложных, то более простых: всего нам известно около ста типов этих атомов.

Но как различно построены какой-либо маленький и простенький атом водорода и, например, самый тяжелый атом — атом металла урана!

Триллионы триллионов этих атомов входят в состав каждого кубического сантиметра вещества, и всё-таки глаз ученого проник и разгадал эту тайну природы. Физик и кристаллограф — вот те победители, которые старую сказку о Гулливере превратили в действительность наших дней.

Глава третья

История камня

Как растут камни

Мы уже много говорили о том, что камни имеют свою собственную историю жизни, — правда, очень отличную от истории живых существ. Жизнь и история камня очень длинная: она измеряется иногда не тысячами, а миллионами и даже сотнями миллионов лет, и потому нам очень трудно подметить те изменения, которые тысячелетиями накапливаются в камне. Нам кажутся постоянными булыжник мостовой и камень среди пашен только потому, что мы не можем заметить, как постепенно под влиянием солнца и дождя, копыт лошадей и незаметных глазу мельчайших организмов и булыжник мостовой и валун на пашне превращаются во что-то новое.

Если бы мы умели изменять скорость времени и если бы мы могли, как в кинематографе, стремительно показать историю Земли на протяжении миллионов лет, то за несколько часов мы увидели бы, как выползают из глубин океанов горы и как они снова превращаются в низины; как образовавшийся из расплавленных масс минерал очень быстро рассыпается и превращается в глину; как в секунду миллиарды животных накопляют громадные толщи известняков, а человек в долю секунды уничтожает целые горы руд, превратив их в листовое железо и рельсы, в медную проволоку и машины. В этой бешеной скачке всё изменялось и превращалось бы с молниеносной быстротой. На наших бы глазах камень рос, уничтожался и заменялся другим, и, как в жизни живого вещества, всем этим управляли бы свои особенные законы, которые и призвана изучать минералогия.

Разрез через земную кору с отдельными зонами Земли.

Мы начнем изучение минеральной жизни Земли с недоступных исследованию глубин — с зоны «магмы», там, где температура немного выше 1500°C и где давление достигает десятка тысяч атмосфер.

Магма — это сложный взаимный раствор-расплав огромного количества веществ. Пока она кипит в недоступных глубинах, пропитанная парами воды и летучими газами, в ней идет своя внутренняя работа, и отдельные химические элементы соединяются в готовые (но еще жидкие) минералы. Но вот температура падает — под влиянием ли общего охлаждения, потому ли, что магма переходит в более холодные и более высокие зоны — и магма начинает застывать и выделять отдельные вещества. Одни соединения раньше переходят в твердое состояние, чем другие, они закристаллизовываются и плавают или падают на дно еще жидкой массы. К возникшим твердым частицам мало-помалу силами кристаллизации притягиваются всё новые и новые; твердое вещество собирается вместе, отделяясь от жидкой магмы.

Магма переходит в смесь кристаллов — в ту минеральную массу, которую мы называем кристаллической горной породой. Светлые граниты и сиениты, темные, тяжелые базальты — это затвердевшие волны и брызги некогда расплавленного океана. Сотни различных названий дает им наука петрография, пытаясь в их строении и химическом составе найти отпечаток их прошлого в неведомых глубинах Земли.

Разрез через массив гранита, с ветвями гранитных жил и выделением разных металлов и газов.

Состав твердой горной породы — это далеко не то, что состав самого расплавленного очага. Огромное количество летучих соединений пропитывает его расплавленную смесь, выделяется могучими струями, пронизывает ее покров; и долго курится и дымится ее очаг, пока смесь совсем не застынет и не превратится в твердую горную породу. Только ничтожная часть этих газов остается внутри затвердевшей массы, другая часть поднимается к земной поверхности в виде газовых струй.

Далеко не все эти летучие соединения успевают достигнуть земной поверхности. Огромная часть их осаждается еще в глубинах, пары воды сгущаются; по трещинам и жилам текут к поверхности Земли горячие источники, медленно охлаждаясь и постепенно выделяя из растворов минерал за минералом. Часть газов насыщает воды и в виде ключей или гейзеров вырывается на поверхность Земли, другая скоро находит себе другие пути и образует твердые соединения.

Пустота в горной породе, образовавшаяся во время остывания некоторых пород.

Горячие источники — ювенильные, молодые воды, по выражению знаменитого венского геолога Зюсса, — это не пути, которые связывают жизнь магм с жизнью земной поверхности. Число горячих источников очень велико. В одних Соединенных Штатах Америки известно не менее десяти тысяч, а в Чехословакии свыше тысячи, среди которых много целебных, например знаменитый горячий ключ в Карловых Варах. Из них образуются настоящие водные источники, которые приносят с собой из глубин чуждые поверхности вещества, и по стенкам трещин, по мельчайшим трещинам пород начинают осаждаться минералы, сернистые соединения тяжелых металлов. Так возникают из летучих соединений глубинных магм рудные месторождения, рождаются те скопления полезных ископаемых, которые так жадно разыскивает человек. На поверхности Земли вся эта масса воды, летучих соединений, паров газов, растворов, которые не были задержаны по дороге из глубин и не осели в форме разных минералов, — вся эта масса вливается в атмосферу и в океан, постепенно, в течение многих геологических периодов, приводя их к современному состоянию.

Так мало-помалу создавались наш воздух и наши океаны с их теперешним составом и свойствами — как результат всей долгой истории Земли.

Мы на поверхности.

Над нами океан атмосферы — сложной смеси паров, газов, земной и космической пыли. Дальше трех километров от земной поверхности почти совершенно не сказывается влияние превращений Земли. Там, за пределами серебристых облаков, начинаются зоны, более богатые водородом, а на самой границе, доступной нашим исследованиям, сверкают в спектрах северных сияний линии газа гелия. В нижних слоях атмосферы носятся частички, выброшенные вулканами, клубится пыль, поднятая ветрами и бурями пустынь, — здесь для нас открывается особый мир химической жизни.

Перед нами пруды и озера, болота и тундры с их постепенным накоплением гниющего органического вещества. В тине и иле, застилающих их дно, совершаются свои процессы: медленно стягивается железо в бобовые руды, происходит сложный распад сернистых органических соединений, образуя стяжения железного колчедана, не хватает кислорода. Беспрерывно теплится микроскопическая жизнь, вызывая и собирая всё новые и новые продукты. В морских бассейнах, на просторе вод океанов эти процессы еще грандиознее…

Но перейдем к твердой земле. Здесь царство могучих деятелей земной поверхности — угольной кислоты, кислорода и воды. Постепенно и неуклонно нагромождаются здесь песчинки кварца, угольная кислота завладевает металлами (кальцием и магнием), кремневые соединения глубин разрушаются и превращаются в глины. Ветер и солнце, вода и мороз помогают этому разрушению, унося ежегодно до пятидесяти тонн вещества с каждого квадратного километра земли.

Под покровом почвы глубоко тянется мир разрушения, и до пятисот метров в глубину идут процессы изменения, всё ослабевая в своей силе и заменяясь ниже новым миром образования камня.

Так рисуется нам неорганическая жизнь земной поверхности. Всюду вокруг нас идет напряженная химическая работа. Всюду старые тела перерабатываются в новые, осадки ложатся на осадки, накопляются минералы; разрушенный и выветрившийся минерал сменяется другим, незаметно на свободную поверхность ложатся новые и новые слои. Дно океана, илистые массы болота или каменистые русла рек, песчаные моря пустыни — всё должно исчезнуть или в потоках текучей воды, или в порывах ветра, или же сделаться достоянием глубины, покрывшись новым слоем камня. Так, постепенно, продукты разрушения Земли, ускользая от власти деятелей поверхности и закрываясь новыми осадками, переходят в чуждые им условия глубин. А в глубинах породы воскресают в совершенно новом виде. Там они соприкасаются с расплавленным океаном магмы, который проникает в них, то растворяя, то вновь выкристаллизовывая минералы.

Так осадки поверхности снова соприкасаются с магмой глубин, и частица каждого вещества совершает много раз свой долгий путь в вечном движении.

Камни живут и изменяются, отживают и снова превращаются в новые камни.

Камни и животные

Сейчас мы знаем, что между камнями и животными существует очень тесная связь. Деятельность организмов на земле протекает в очень тонкой пленке, которую мы называем биосферой. Вряд ли особенно высоко в атмосфере сказывается ее влияние, хотя некоторые ученые обнаружили живых зародышей микробов в воздухе на высоте двух километров. Воздушные течения заносят споры и грибки на высоту десяти километров. И даже кондоры поднимаются на высоту семи тысяч метров! Не глубже двух тысяч метров проникает жизнь и в глубину твердой земной оболочки. Только в морях и океанах от самой поверхности вод до наибольших глубин мы находим органическую жизнь. Но и в самой поверхностной пленке земли распространение жизни гораздо шире, чем принято думать. Данные знаменитого русского биолога Мечникова заставляют предполагать, что некоторые организмы выдерживают перемены и колебания условий гораздо большие, чем те, что переживает поверхность земли.

Мне вспоминаются описания одной экспедиции, которая на снегах и льдах Полярного Урала наблюдала мощные размножающиеся колонии одной бактерии. Эти колонии так разрастались, что давали начало почвенному покрову на сплошной массе полярного льда. По берегам кипящих бассейнов знаменитого Иеллоустонского парка в США разрастаются некоторые виды водорослей, которые при температурах, близких к 70°C, не только живут, но и осаждают кремнистый туф.

Пределы жизни гораздо шире, чем мы думаем: так, для бактерий и плесневых грибков или их спор жизнь сохраняется в пределах от +180 до –253°!

Но в самой зоне биосферы, в той пленочке, что мы называем почвой, — там эта роль органической жизни сказывается особенно полно. В одном грамме почвенного покрова число живых бактерий колеблется между двумя и пятью миллиардами! Огромное количество дождевых червей, кротов или термитов неизменно разрыхляет почву, облегчая проникновение газов воздуха. Действительно, в почвах Средней Азии число крупных живых существ (жуков, муравьев, мух, пауков и пр.) на один гектар превосходит двадцать четыре миллиона! Значение микрожизни в почвенном покрове совершенно неоценимо. Знаменитый французский химик Бертело, говоря о земной поверхности, назвал почву чем-то живым.

|

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |