|

Использовано - http://**/pole/Novyj-standart-spravedlivosti От редакции. В 2011 году вышла новая книга Марты Нуссбаум «Создавая возможности: подход с точки зрения человеческого развития» (Creating Capabilities: The Human Development Approach), являющаяся итогом ее многолетних исследований. | |

|

В книге обрисовывается новый подход к критериям оценки успешности и эффективности общества, призванный придти на смену устаревшим утилитаристским подходам, меряющим страны на основе сухих цифр ВВП. Эти идеи уже нашли свое частичное применение в Индексе развития человеческого потенциала, который публикуется ежегодно с 1990 года. Марта Нуссбаум вместе со своим учителем индийским экономистом Амартией Сен сыграла ключевую роль в разработке и концептуализации того подхода, который лег в основу данного Индекса. В 2010 году Марта Нуссбаум была включена журналом Foreign Policy в число 100 ведущих глобальных мыслителей. Марта Нуссбаум – американский философ, специалист по античной философии, профессор права и этики Чикагского университета. Автор книг: «Качество жизни» (в соавторстве с Амартией Сен, 1993), «Поэтическая справедливость» (1996), «Скрыться от человечности: отвращение, стыд и закон» (2004), «Свобода совести: в защиту американской традиции религиозного равенства» (2008), «Не выгоды ради: почему демократия нуждается в гуманитарных науках» (2010). |

* * *

Русский журнал: Что именно не устраивает вас в подходе, оценивающем развитие страны на основе ее ВВП или других простых численных показателей? Почему возникла нужда в каком-то альтернативном подходе?

Марта Нуссбаум: В наше время погоня за прибылью и забота об экономическом росте – основные мотивирующие факторы для государств. Однако экономический рост, являясь важной составной частью благоразумной государственной политик, есть всего лишь часть, лишь один из инструментов этой политики. В конечном счете, главное – это интересы людей, доходы – лишь инструментальные средства обеспечения человеческой жизни. Задача современного развития как на международном, так и на национальном уровне – позволить людям жить полноценной творческой жизнью, развивая собственный потенциал и обустраивая свое существование в соответствии с присущим всем людям в равной мере человеческим достоинством. Другими словами, истинной целью развития является человеческий прогресс; все остальные подходы и показатели в лучшем случае средства для этого. К сожалению, большинство этих средств обращается к человеческим приоритетам без должной меры вдумчивости и изобретательности. Поэтому, в частности, широко распространенный метод измерения успеха через расчет объемов ВВП на душу населения все еще популярен, несмотря на ширящийся консенсус относительно того, что он даже близко не отражает качество жизни людей.

К счастью, большинство стран в своей внутренней политике пришло к осознанию того, что уважение к людям требует более обширного и детального анализа национальных приоритетов, не могущий быть редуцирован к одним лишь показателям ВВП. Более адекватный подход к этому вопросу отражен в конституциях и других основополагающих документах наиболее продвинутых государств. Однако в области нового мирового порядка доминирующие и определяющие формирование политического курса теории пока еще не дотягивают до утонченности национальных конституций. Эти ущербные теории обладают огромной силой. К сожалению, они по-прежнему способны оказывать большое влияние не только на международные институты, но также и на внутренние приоритеты государств, многие из которых до сих пор гонятся за экономическим ростом в ущерб другим обязательствам перед собственным народом.

РЖ: Почему таким абстрактным показателям, как ВВП, ВНП или доход на душу населения удалось на долгое время стать основными параметрами оценки благосостояния страны? Почему мы подвержены чарам этих выраженных в числах экономических показателей?

М. Н.: Показатель ВВП получил повсеместное распространение потому, что был легко доступен и не вызывал разногласий. Другие параметры требуют гораздо больше работы и размышлений над тем, как их правильно измерить. Работа на этом направлении ведется давно, но люди по-прежнему предпочитают ходить легкими путями.

Отчасти тут дело в том, что многие до сих пор верят в так называемую теорию «просачивания» – мол, экономический рост сам по себе, в конечном счете, за счет просачивания богатств на нижние этажи социальной иерархии приведет к улучшению благосостояния бедных, позволит повысить качество жизни во всех важнейших сферах жизни, таких как здравоохранение, образование, а также степень политических свобод. Но на данный момент стало совершенно ясно: это просто неправда – эмпирические исследования убедительно показали, что улучшение показателей экономического роста не приводит к более справедливому распределению благ между населением, оно никак не улучшает ситуацию в здравоохранении и образовании, и тем более не гарантирует политических и религиозных свобод, о чем наглядно свидетельствует пример Китая.

Итак, сегодня мы ясно видим нужду в ином подходе, учитывающем эти важные соображения.

РЖ: Вам принадлежит авторство альтернативного подхода, который вы назвали «подходом с точки зрения возможностей», именно ему посвящена ваша последняя книга. Не могли бы вы кратко рассказать, в чем суть этого подхода?

М. Н.: Мой подход можно условно определить как способ сравнительной оценки качества жизни и теоретизирования о базовой социальной справедливости. Согласно этому подходу, ключевым вопросом при сравнении обществ и оценке базового уровня их достоинства или справедливости является вопрос о том, «что в этом обществе может делать конкретный человек и кем он может стать?» Другими словами, в рамках такого подхода каждый отдельный человек является самоцелью, а разговор идет не о совокупном или среднем уровне благосостояния, но о доступных каждому человеку возможностях. В фокусе внимания оказывается выбор или свобода: ключевым благом, которое общество должно предлагать человеку, это набор возможностей или субстанциальных свобод, которыми люди вольны действенно воспользоваться или пренебречь. Таким образом, это один из способов отдать дань уважения способности людей к самоопределению.

Данный подход твердо придерживается плюралистического подхода в отношении ценностей: те возможности, которыми люди могут воспользоваться, различаются не только по своему количеству, но и по своему качеству, поэтому они не могут не быть искаженными быть редуцированы до единой числовой шкалы. Для их понимания и создания необходим особый учет каждой из них. Наконец, данный подход учитывает укоренившуюся несправедливость и неравенство, в частности тот недостаток возможностей, который возникает в результате дискриминации или маргинализации. Наипервейший императив, вытекающий из данного подхода в плане практической политики, это улучшение качества жизни людей, понимаемого через концепцию возможностей.

Эта новая парадигма обретает все большее влияние на все международные институты от Всемирного Банка до Программы развития ООН (ПРООН) в рамках проводимых ими дискуссий о благосостоянии. Благодаря Отчетам о развитии человечества, который ежегодно, начиная с 1990 года, публикует ПРООН, предлагаемый подход получил распространение в большинстве современных стран, что побудило некоторых из них создать собственные основанные на возможностях индексы благосостояния различных регионов и групп своего общества. Собственно, большинство стран уже перешло к практике создания таких внутренних индексов. Начиная с 2008 года даже США присоединились к этой группе. Существуют сегодня и региональные отчеты, например, Арабский отчет о развитии человечества. Кроме того, созданная в 2003 году Ассоциация человеческого развития и возможностей, насчитывающая 700 членов из 80 стран, проводит высококачественные исследования по целому ряду направлений, на которых «подход с точки зрения возможностей» и человеческого развития может оказаться полезным. Буквально недавно данная парадигма оказала большое влияние на подготовленный Комиссией Саркози Доклад об оценке успеха экономической политики и социального прогресса.

РЖ: Если говорить об Отчетах о развитии человечества или об Индексе развития человеческого потенциала, то в полной ли мере они отражают тот подход, который предлагаете вы и Амартия Сен?

М. Н.: Создатели этих отчетов пользуются понятием «возможности» в качестве сравнительного показателя, но они не выстраивают на его основе нормативной политической теории. Амартия Сен сыграл ключевую интеллектуальную роль в создании этих отчетов, однако они не учитывают все аспекты его прагматичной и ориентированной на результаты теории; эти отчеты просто-напросто сводят сопоставительную информацию таким образом, чтобы скорее перенаправить развитие и ход дебатов, чем продвинуть систематическую экономическую или политическую теорию.

РЖ: Что это за базовые возможности, о которых Вы упоминаете?

М. Н.: Учитывая все разнообразие человеческой активности, в рамках данного подхода к вопросу о социальной справедливости я задаю вопрос: «Что необходимо для жизни, подобающей человеческому достоинству?» Чтобы определить эту необходимость хотя бы в ее минимуме, я говорю о десяти основополагающих возможностях. Достойный политический порядок должен обеспечить всем гражданам, по крайней мере, пороговый уровень десяти основополагающих возможностей:

1. Жизнь. Возможность прожить человеческую жизни до старости, не умереть раньше срока или до того как жизнь станет настолько несносной, что потеряет ценность.

2. Физическое здоровье. Иметь возможность наслаждаться хорошим здоровьем, в том числе здоровьем репродуктивным, нормально питаться и иметь пристойное жилье.

3. Телесная неприкосновенность. Иметь возможность свободно перемещаться с места на место; не опасаться насилия, в том числе сексуального насилия, насилия в семье; иметь возможности сексуального удовлетворения и выбора в репродуктивных вопросах.

4. Чувства, воображение и мысли. Иметь возможность использовать органы чувств, воображать, мыслить и рассуждать; при чем делать это так, как подобает «полноценному человеку», обладающему адекватным образованием, в том числе – навыками грамотности и базовыми знаниями математики и естественных наук. Иметь возможность пользоваться воображением и мышлением в процессе переживания событий и произведений искусства – религиозных, литературных, музыкальных и прочих. Иметь возможность пользоваться собственным разумом – под защитой гарантий свободы совести и мысли – в политических, художественных и религиозных практиках. Иметь возможность испытывать наслаждение и избегать не необходимой боли.

5. Эмоции. Иметь возможность испытывать привязанность к вещам и людям; любить тех, кто любит и заботится о нас; огорчаться их отсутствием; в целом, иметь возможность любить, печалиться, испытывать страсти, благодарность и оправданный гнев. Человек должен иметь право на эмоциональное развитие, не омраченное страхом и тревогой. (Гарантировать эту возможность, значит гарантировать наличие всех формы людских объединений, которые можно считать необходимыми для их развития).

6. Практический разум. Иметь возможность формировать представление о благе посредством критического осмысления и планирования своей жизни. (Для этого необходимы гарантии свободы совести и соблюдения религиозных обрядов.)

7. Членство. (А) Иметь возможность жить с другими людьми и ради их блага, признавать других и заботиться о них, вступать в разнообразные формы социального взаимодействия с ними; быть способным входить в чужое положение. (Для этого необходимо оберегать институты, обеспечивающие и питающие подобные формы принадлежности, необходимо гарантировать свободу собраний и политических выступлений.) (B) Иметь социальные основания самоуважения и не унижения; иметь возможность быть существом, требующим от других уважения собственного достоинства и равного обращения. Для этого требуются гарантий отсутствия дискриминации по половому признаку, сексуальной ориентации, а также этнической, кастовой, религиозной или национальной принадлежности.

8. Другие виды живых существ. Иметь возможность заботиться о животных и взаимодействовать с ними, а также с растениями и другими частями природного мира.

9. Игра. Иметь возможность смеяться, играть, наслаждаться отдыхом и развлечениями.

10. Контролировать свою среду обитания. (А) В политическом плане. Иметь возможность действенного участия в принятии политических решений, от которых зависит жизнь человека; обладать правом участия в политической жизни, иметь гарантии свободы слова и собраний. (B) В материальном плане. Иметь возможность владеть собственностью (как движимой, так и недвижимой), а также обладать правами на собственность наравне с другими; обладать равным со всеми правом на труд; быть свободным от угрозы несанкционированного обыска и изъятия имущества. На рабочем месте обладать возможностью трудиться как человек, использовать свой практический разум и вступать в осмысленные отношения взаимного признания с другими рабочими.

РЖ: Вы упоминали, что «подход с точки зрения возможностей» позволяет иначе осмыслять большинство из стоящих перед нами проблем. Например, как этот подход позволяет переосмыслить проблему бедности?

М. Н.: Сен всегда утверждал, что бедность лучше всего рассматривать как нехватку возможностей, а не просто как отсутствие тех или иных товаров или даже дохода и состояния. Бедность подразумевает всевозможные формы отсутствия возможностей, которые не всегда соотносятся с доходом. Более того, люди, исключаемые обществом, могут оказаться просто неспособными превратить свой доход в полноценное существование; так что доход едва ли можно считать хорошим показателем наличия возможностей. В целом, скажу так: доход – это средство для достижения цели, а целью является обретение возможностей.

Работы Сена, посвященные отсутствию возможностей, стали продолжением его исследований о голоде, за который ему, в конце концов, была присуждена Нобелевская премия. В своих работах он подчеркивает, что причиной голода является не просто недостаток еды, а скорее отсутствие возможностей получить необходимые человеку вещи (например, по причине безработицы). Поэтому проблему голода невозможно решить поставками продовольственной помощи или раздачами еды. Подлинное решение данной проблемы потребует уделить внимание отсутствию у слабозащищенных групп населения возможностей, это решение потребует предоставить им возможности трудоустройства и другие источники доступа к важнейшим товарам. Это положение сегодня стало частью общепринятого подхода.

РЖ: В России очень долго говорили об «эффективности» как критерии оценки политического курса. Что вы думаете об «эффективности»?

М. Н.: Я не знаю, что именно имеется в виду под «эффективностью» в российской политической риторике, но, как правило, она ассоциируется с увеличением совокупной или средней полезности. Здесь возникает первый вопрос — как это можно измерить? Удовлетворение предпочтений? Наличие данных об уровне счастья? После того, как вы примете решение о критерии измерения полезности, вы тут же столкнетесь с множеством проблем утилитаристского подхода. Четыре из этих проблем особенно сложны. Во-первых, данный подход пренебрегает распределением, на его основании можно получить высокие оценки в ситуации, когда некоторые люди влачат неприемлемо жалкое существование. Во-вторых, в этом подходе в одну кучу сваливаются различные составляющие человеческой жизни, таким образом, от внимания ускользает тот факт, что некая страна, обладающая хорошими показателями в области здравоохранении, может сильно отставать в плане политических свобод и так далее. В-третьих, отдается явное предпочтение существующему положению вещей, так как есть известный факт: люди соотносят свои предпочтения с тем, что считают для себя действительно возможным — это так называемая проблема «адаптивных предпочтений». В-четвертых, вознаграждение получает состояние удовлетворения, тем самым пренебрегают ценностью стремлений, действий и активной вовлеченности людей в процесс обустройства своих жизней.

РЖ: Говоря об основополагающих возможностях, вы говорите об идеальном обществе?

М. Н.:Я никогда не рассуждаю об «идеальном». Я говорю о минимальном достоинстве, о том пороговом уровне опустившись ниже которого государство уже не может называться даже в минимальной степени справедливым. Я бы предпочла сфокусироваться на том, чтобы поднять все общества выше порогового уровня по всем десяти перечисленным возможностям, а не задаваться вопросом - что предстоит сделать, когда эта цель будет достигнута. На данный момент мы и близко не подошли к достижению данной цели. Поэтому минимально справедливое и достойное общество — это общество, в котором все граждане ощущают поддержку в своих усилиях реализовывать те десять возможностей, которые я перечислила.

РЖ: Как соотносится демократия (политический режим, подразумевающий деятельное участие людей в политической жизни, а также в обсуждении общественного блага) и «подход с точки зрения возможностей»?

М. Н.: Демократия – это часть базового списка, равные политические свободы — это одна из десяти позиций, без которых нет никакой возможности добиться минимальной справедливости. Как показал Амартия Сен в своих работах, существует прочная связь между демократией (включая свободу прессы) и отсутствием голода. Так что следует искать возможности связей и синергийного взаимодействия между демократией и прочими возможностями. Однако тот тип демократии, которому я отдаю предпочтение, не является простой мажоритарной демократией: в демократии должно быть место для прав (политических и религиозных свобод, прав на образование), которые не могут быть аннулированы волеизъявлением большинства.

РЖ: Можете ли вы перечислить те страны, которым удалось дальше всего продвинуться вперед в терминах подхода на основе способностей и возможностей? Бывает ли так, что какая-то страна занимает высокую позицию по показателям подхода основанного на ВВП, и в то же время отстает по показателям потенциальностнго подхода (или наоборот)?

М. Н.: Страны, являющиеся успешными с точки зрения возможностей, как правило, занимают высокую позицию и по показателям ВВП, поскольку ВВП дает необходимые ресурсы. Однако обратное не всегда верно. У страны может быть высокий ВВП, как например у Китая, но при этом страна может быть лишена полноценных политических и религиозных свобод. Но даже если страна имеет хорошие показатели по большинству из перечисленных мною возможностей, то жесточайшие провалы в некоторых сферах все равно не исключены. В США такие провалы можно наблюдать в сфере права на здравоохранение. Кроме того, там очень велико неравенство в здравоохранении и в образовании между богатыми и бедными. Это пятна на репутации США.

Лучше всего в этом смысле дела обстоят в странах Скандинавии, где экономическое благосостояние сочетается с социальной политикой обеспечивающей всем гражданам доступ к образованию и здравоохранению. Образовательная система Финляндии заслуживает особой похвалы, так как обеспечивает получение качественного образования всем детям, начиная с очень раннего возраста.

Но я скажу, что некоторые очень небогатые страны и регионы в области здравоохранения и образования смогли проделать значительный прогресс. Штат Керала в Индии, например, добился поголовной грамотности среди подростков, а также высокого уровня здравоохранения, сравнимого с некоторыми районами Нью-Йорка. И это несмотря на крайнюю бедность экономики Кералы.

РЖ: Если данный подход станет новой международной нормой, значит ли это, что к отстающим странам могут быть применены какие-то санкции? Или этот подход мыслится исключительно в качестве рекомендаций? Вы сторонник национального суверенитета или не исключаете возможности вмешательства?

М. Н.: Это рекомендации — таковыми они и должны оставаться! Я убежденный сторонник национального суверенитета: если страна отстает, то народ должен избрать себе другое правительство. Я могу надеяться лишь на то, что благодаря новым способам передачи информации, а также новым критериям сравнения люди станут самостоятельно добиваться воплощения данных рекомендаций в жизнь. Другого достойного способа добиться перемен не существует. Военная интервенция в дела другого легитимного режима оправдана только в случае геноцида и преступлений против человечества. Если режим не обладает легитимностью и является обыкновенной тиранией, то вопрос об интервенции может быть поставлен на обсуждение, но все же лучшей стратегией всегда остается содействие расширению политических прав и возможностей людей, нежели грубое вмешательство извне.

Индия – пример государства, во многих отношениях являющегося хаотичным, однако демократия и волеизъявление народа привели к принятию реальных мер для решения проблем бедности. Смотрите насколько далеко вперед продвинулась Индия с момента обретения независимости в 1947 году благодаря твердому демократическому курсу, насколько Индия опередила Пакистан, который стартовал с того же места, но так и не создал институтов, наделяющих народ властью. Значит, демократия работает, какой бы сумбурной она ни была.

Я, например, считаю, что моя собственная страна движется в неправильном направлении почти по всем пунктам списка возможностей, но я бы не хотел, чтобы мои взгляды воплощались в жизнь в условиях диктатуры! Лучший способ достичь те цели, которые я считаю важными, был продемонстрирован Франклином Делано Рузвельтом, который был мастером объяснения и убеждения. Я бы хотела, чтобы сегодня он был все еще жив. Или вспомните партнерство Махатмы Ганди и Джавахарлара Неру – та же самая картина: это лидеры, которые обладали способностью убеждать людей, наделять их силой; эти лидеры осуществляли перемены по-настоящему открытым и демократическим способом.

РЖ: Что вы можете сказать о тех, кто назовет ваш подход лишь очередным примером империалистического и колониального мышления?

М. Н.: Среди отцов-основателей Ассоциации человеческого развития и возможностей граждане Пакистана, Японии, Бразилии, Голландии, Италии, Бангладеша, Великобритании и Америки. Члены Ассоциации относятся к восьмидесяти странам. Из президентов Ассоциации двое были из Индии, один — гражданин Великобритании и один — гражданин США.

Но даже если права человека и зародились на Западе, сам по себе этот факт не дает повода отвергать их как непригодные для других народов. Люди все время заимствуют друг у друга разные вещи, а изобретательность, которую проявляют разные культуры при заимствовании изначально чуждых им материалов – один из самых примечательных фактов человеческой истории. Более того, общества порой заимствуют не только небольшие фрагменты чужих мировоззрений, но и целостные систематические взгляды, изначально пришедшие извне. Все основные культурные движения мира — включая христианство, буддизм, ислам и марксизм — уходят корнями в особое время и место, откуда они впоследствии распространяются за пределы своей изначальной территории. Я не вижу причин считать данный процесс предосудительным.

Едва ли кто-то когда-то утверждал, что поскольку марксизм зародился на Западе, это дает повод не относящимся к западной цивилизации народам не принимать данной идеологии. Принятие марксистской идеологии, возможно, было ошибкой, но вовсе не потому, что она возникла из-под пера немецкого еврея в Британской библиотеке. Для обоснования этой точки зрения требуются другие аргументы. Подобного рода доводы применительно к концепции прав человека звучат не более убедительно. Если мы не можем предоставить никаких дополнительных доводов в защиту тезиса о том, что другим культурам не следует принимать принципы, лежащие в основе движения в защиту прав человека, то значит, нам просто нечего сказать по этому вопросу.

Более того, если внимательно изучить историю колониализма, то мы не обнаружим у колонизированных народов никаких норм прав человека, которые бы возникли в результате требования со стороны колонизаторов. Вместо этого мы увидим, что данные нормы являются скорее плодами сопротивления деспотической власти колонизаторов. Возьмем Индию, чья конституция всесторонне оберегает права человека. Британская Индия не принесла в Индию норм свободы слова, собраний и политических свобод. Возможно, в самой Великобритании эти нормы для колоний и отстаивались некоторыми людьми в некоторых кругах, однако реальное правление отличалось полным презрением к идее защиты прав человека. Индийцы едва ли могли ассоциировать Британскую империю с правами человека, когда им каждодневно приходилось терпеть принудительную сегрегацию и отказ в свободе собраний, а также нападения на людей, пытавшихся свободно говорить и протестовать. Рабиндранат Тагор, поэт, лауреат Нобелевской премии 1913 года, отказавшийся от рыцарского титула в 1919 году в знак протеста против зверств британцев, сказал, что западная культура основана на деспотической власти и лишена уважения к человечеству. Тагор, который восхищался многими западными мыслителями, который прекрасно знал о том, что в западной культуре идеи уважения человека и предоставления ему прав пользуются большим спросом, хотел подчеркнуть, что на тот момент презрение к правам человека было доминирующей характеристикой в отношении Европы к остальному миру.

Когда много позже Ганди и Неру рассуждали о строительстве новой индийской нации на прочном фундаменте прав человека, они делали это натерпевшись от постоянных нарушений таковых прав со стороны британцев в ходе своей борьбы за освобождение. Оба они, а в особенности Неру, провели много лет в британских тюрьмах за «преступные» мирные протесты. Ганди не любил западную культуру. Как и Тагор, он находил ее слишком материалистичной, основанной на грубой силе. Но Ганди принял идеи прав человека, осознав их фундаментальную важность. При этом он утверждал, что истоки этих идей могут быть обнаружены и в самой индийской традиции.

\ 24.11.11 11:52

Тетрасоциология и социокибернетика: к сравнению ключевых понятий

Бернд Хорнунг и Бернард Скотт

Использовано - http://www. peacefromharmony. org/?cat=ru_c&key=145

Социокибернетика и тетрасоциология — междисциплинарные и многомерные социальные теории, опирающиеся на ряд гуманитарных дисциплин: философию, социологию, психологию, политологию и другие. Общую теоретическую платформу тетрасоциологии и социокибернетики составляют системный подход и социологическая теория. На их основе мы поставим проблему междисциплинарного сравнения социокибернетики и тетрасоциологии с целью развития и взаимодополнения этих дисциплин в рамках теоретической социологии. Междисциплинарные сравнения и исследования являются одним из важнейших направлений развития общей социологической теории, вклад в которую может внести любая ее ветвь. В нашем кратком обзоре мы ограничиваемся двумя названными, которые различаются и теоретически и по времени своего существования. Но обе они рождены информационной революцией и эпохой глобализации для ответа на современные вызовы. Кратко определим эти дисциплины.

Тетрасоциология или социология, рассматривающая общество и человека как четырехмерные системы, разрабатывается с использованием ряда идей западной социологии в России в течение более 25 лет. Однако, она стала известна западным ученым только в 2002 году, когда впервые была опубликована на английском языке книга[1] по тетрасоциологии, представленная XV Всемирному Социологическому Конгрессу, который проходил в Австралии в июле 2002.

Социокибернетика, в отличие от тетрасоциологии, развивается в западной науке более 50 лет, пользуется широкой известностью, представлена сотнями научных работ. Для сравнения тетрасоциологии с социокибернетикой кратко изложим системы их понятий и наметим пути их сопоставления.

Социокибернетика тесно связана с системным подходом. Но исторически теория систем и кибернетика развивались в разных контекстах. Винер (1948) первым выделил кибернетику как новую дисциплину, науку о контроле и коммуникации животных и машин. Он создал ее на основе успехов математиков, инженеров и биологов, которые благодаря междисциплинарному обмену пролили свет на природу целенаправленного поведения в естественных и искусственных сложных системах. Феномен обратной связи, влекущий за собой цикл причинности, был признан универсальной чертой таких систем, найден и в действии простого термостата, и в сложных процессах гомеостаза, которые поддерживают материю и стабильность живых систем.

Общую теорию систем самостоятельно предложил Берталанфи (1950). Как биолог, Берталанфи и другие (стоит отметить Вейса) подчеркивали «холистическую» природу организации живых систем, выраженную афоризмом Аристотеля «целое больше, чем сумма его частей». Берталанфи ввел различие «открытых» и «закрытых» систем. В его определении различие между системой и окружением проводится в терминах обмена материей и энергией. Открытая система как организация активна при вступлении в такие обмены. Закрытая система непереходимо «запечатана» от окружения. В своей изоляции она является предметом второго закона термодинамики: со временем ее порядок (организация) уменьшается и ее беспорядок (энтропия) возрастает. По этому определению горящая свеча и живой организм — открытые системы.

Кибернетика должна была провести четкое различие между материей и энергией, с одной стороны, и информацией и контролем с другой. И пламя свечи, и живой организм — действительно энергетически открытые системы, но последний обладает дополнительным свойством определения своих собственных границ. Он самоорганизующийся. С самого начала ведущие мыслители признавали, что при относительных различиях в выделении главного, налицо все же фундаментальное единство интересов кибернетики и теории систем. Как сказал Эшби (1956)[2], обе в первую очередь связаны с системами, которые «открыты для энергии и закрыты для информации и контроля». «Информационно закрытая» система адаптируется к нарушениям окружения. Можно сказать, что в этом процессе она становится более информированной о своем окружении. С точки зрения внешнего наблюдателя ее определенный обмен материей-энергией может рассматриваться как транспортировка информации. Система может быть связана информационным обменом с другими системами. В этом ограниченном смысле система как часть большей системы информационно открыта. Что остается ей присуще, несмотря на изменения в связи с адаптацией, обучением, созреванием и развитием, — это основной цикл ее организации: его составляют процессы, которые производят структуры, воплощающие эти процессы.

В таких системах целое действительно больше, чем сумма его частей. Нарушение в одной части системы обязательно повлияет на все остальные части системы. Из этого краткого изложения должно стать ясно, что теория систем и кибернетика могут быть взаимозаменяемо использованы как имена для возникающей науки, которая изучает организацию сложных систем. Мы предпочитаем термин кибернетика из-за его исторической связи с понятиями “познание” и “цель”. Эшби, например, всегда старается прояснить роль собственных целей и интересов наблюдателя в решении того, как должна определяться, описываться и объясняться система[3].

Определение социокибернетики. Мы определяем социокибернетику как «системную науку в социологии». Системная наука — потому что социокибернетика не ограничена теорией и включает в себя также применение, эмпирические исследования, методологию и аксиологию (т. е. исследование этики и ценностей)[4]. Из социологии, поскольку мы имеем дело действительно с социологической теорией, исключаются такие социальные науки, как психология, антропология, политическая наука и др. Тем не менее, представленный подход должен иметь возможность расширения в другие социальные науки. Далее, попытка рассмотреть базовые понятия социологии с позиций обсуждаемой здесь кибернетики первого порядка, остается открытой для введения усложнений кибернетики второго порядка на последующем этапе.

Системная наука, или более точно кибернетика первого порядка, будет пониматься в соответствии с определением Винера как наука «управления и контроля у животных и машин», включая человеческие существа и естественные «машины». Построение социологии из кибернетики будет основываться на фундаментальной идее о том[5], что мир состоит на элементарном уровне из событий или процессов двух видов: энергетических/материальных и информационных, идея, найденная (без теоретического объяснения) уже в моделях Форрестера.

Основные понятия кибернетики первого порядка. Этой основе соответствует серия базовых кибернетических или системных теоретических понятий, начиная с обратной связи или цикличной причинности как базового кибернетического процесса[6]. Замыкание причинной цепи обеспечивает базовый механизм позитивными (увеличение отклонения) и негативными (уменьшение отклонения) петлями обратной связи. Обе существуют на уровне материи/энергии, и на уровне информационных потоков или комбинации того и другого. Если какой-то механизм измерения, так называемый компаратор (который может быть механическим приспособлением, как маховик в старом паровом двигателе), добавляется к негативной обратной связи, контролирующая обратная связь способна поддерживать процесс близко к среднему или идеальному состоянию. Этот контроль (или обратная связь), если отклонение уменьшается, измеряется после события и становится управлением (или прямой связью), если отклонение предвидится, и корректирующее действие происходит до события (как при управлении автомобилем на повороте). Более сложные структуры цикличной причинности — это возвратность, самореференция, самоорганизация и аутопойэзис (самовоспроизводство).

Повторяющиеся образцы таких (и других) базовых процессов могут быть интерпретированы как структуры, т. к. они стабильны во времени. В частности, так называемые микропроцессы в естественных науках, как и в социальных системах по Симону[7], часто составляют структуры на высшем уровне. Динамические системы, следовательно, могут быть представлены как состоящие из комбинации процессов и структур. Если они — функционально независимые, функционально кооперирующие и, наконец, в какой-то степени отделены от окружения границей, то такие конгломераты компонентов, т. е. структуры и процессы, могут рассматриваться как система. «Система есть целое, состоящее из взаимозависимых частей»[8].

Система, по Ласло[9], характеризуется четырьмя ключевыми свойствами: 1) целостность, предполагающая системные границы, 2) позитивные обратные связи, 3) негативные обратные связи, и 4) системная иерархия: обычно система может рассматриваться как подсистема высшего уровня систем (супрасистемы) и, в свою очередь, как состоящая из подсистем и подподсистем и т. д. до тех пор, пока того требуют цели исследования. Эти базовые характеристики системы по Ласло включают два процесса и два структурных свойства. Самая простая и общая функциональная модель такой открытой системы — это модель входа-выхода, состоящая из механизма ввода, преобразователя, трансформирующего ввод в вывод, и механизма вывода. На информационном уровне базовая схема та же, но преобразователь обычно называется процессором, и добавляется память. Механизм ввода называется перцептором, а механизм вывода — эффектором. При взгляде на базовые моделирующие компоненты ранних имитационных моделей Форрестера[10] мы могли бы также добавить «память» или даже единицу хранения для «запасов» в базовую модель ввода-вывода материального уровня.

С теми же базовыми строительными блоками возможно концептуализировать и системы материи-энергии (материальные системы), и информационные системы[11], причем последние фактически всегда являются комбинацией материальных процессов и структур с информационными процессами и структурами. Последние невозможны без материального субстрата, «среды», хотя абстрагироваться от материальной базы часто возможно. Так, представляется возможным теоретически сконструировать связный кибернетический мир систем и систем, обрабатывающих информацию, который может быть использован для моделирования и анализа даже информационного общества. Со стороны социологии ситуация более менее ясна, поскольку социология характеризуется плюрализмом более или менее частных и неполных теорий с определенным количеством более или менее успешных исторических попыток «большой теории», покрывающей все. Самая недавняя из последних — это, без сомнения, работа Лумана[12]. Однако в области социологии в основном наблюдается немного усилий по поводу того, что могло бы быть названо «системная социология»[13].

Некоторую эмпирическую попытку в этом направлении представил Корте и его сотрудники, которые опубликовали в Германии серию из четырех книг с намерением охватить область социологии как тексты начального уровня. Первый том представляет серию базовых понятий социологии, которые «эмпиричны» в том смысле, что авторы пользуются социологической литературой, и в частности «классикой», чтобы определить базовые понятия социологии.

В соответствии с работой Корте и сотрудников выделяется 28 главных понятий социологии[14]. Дадим списки понятий социологии, социокибернетики и тетрасоциологии в таблице. Это первый шаг к их сравнению.

Таблица 1. Сравнение главных понятий социологии, социокибернетики и тетрасоциологии

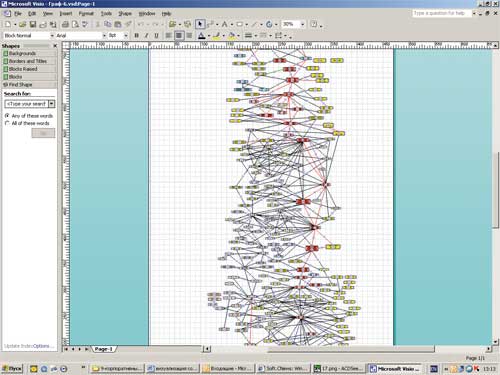

|

Главные понятия социологии соответственно Корте и др. |

Понятия социокибернетики (в сравнении с 1-м столбцом) |

Понятия тетрасоциологии (в сравнении с 1-м столбцом) |

|

1) Социология |

1) Социокибернетика |

1)Тетрасоциология |

|

2) Социальное действие |

2) Социальное действие, взаимодействие, коммуникация |

2) Воспроизводственная занятость людей |

|

3) Нормы |

3) Ориентиры, Нормативные и основные ориентиры, ценности |

3) Информация, культура |

|

4) Ценности |

--- |

3) Информация, культура |

|

5) Значение |

4) Значение, Знание |

3) Информация, культура |

|

6) Социализация |

5) Социализация, Образование, Обучение |

4) Социальная сфера, воспроизводство человека |

|

7) Личность |

6) Психологическая система, Личность |

5) Люди, индивид, личность |

|

8) Индивид |

7) Индивид, Деятельная система |

5) Люди, индивид, личность |

|

9) Идентичность |

8) (Я-) идентичность |

6) Сферная идентичность |

|

10) Габитус |

--- |

--- |

|

11) Пол/Гендер |

--- |

5) Люди, индивид, личность |

|

12) Отклоняющееся поведение |

--- |

--- |

|

13) Социальная группа |

9) Социальная группа |

7)Сферные классы и группы |

|

14) Институт |

10) Институт |

8) Организация, оргсфера, порядок |

|

15) Организация |

11) Организация |

8) Организация, оргсфера, порядок |

|

16) Власть |

12) Власть, сила/насилие, атрактор |

8) Организация, оргсфера, порядок |

|

17) Сила/насилие |

-- (субкатегория “власти”) |

8) Организация, оргсфера, порядок |

|

18) (Легитимация) Руководство |

13) (Легитимация) Руководство |

8) Организация, оргсфера, порядок |

|

19) Социальное принуждение |

14) Социальное принуждение |

8) Организация, оргсфера, порядок |

|

20) Социальное неравенство |

-- Социальное неравенство |

9) Социальное неравенство |

|

21) Каста |

--- |

--- |

|

22) Сословие |

--- |

--- |

|

23) Класс |

-- Класс, каста, сословие |

7)Сферные классы и группы |

|

24) Социальная стратификация и статус |

15) Социальная стратификация /статус, класс, каста, сословие |

10) Социальная стратификация |

|

25) Мобильность |

16) Мобильность |

11) Мобильность |

|

26) Культура |

17) Культура |

3) Информация, культура |

|

27) Развитие |

18) Развитие, эволюция, социальное изменение |

12) Развитие, социальная генетика |

|

28) Социальная структура и процесс |

19) Социальная структура и социальный процесс |

13) Сферная структура, социальные процессы, динамика |

|

28 понятий |

19 понятий (другие см. ниже) |

13 понятий (другие см. ниже) |

Не все “главные понятия” социологии находят соответствие среди главных понятий социокибернетики и тетрасоциологии. С другой стороны, социокибернетика и тетрасоциология включают ряд главных понятий, которых нет среди понятий социологии. Поэтому полные списки главных понятий социокибернетики и тетрасоциологии представлены ниже, которые увеличивают число аспектов сравнения.

Таблица 2. Главные понятия социокибернетики, по группам

Первое понятие в каждой группе является “главным понятием”, а следующие за ним являются его вариантами или тесно с ним связаны. Нумерация последовательна, в скобках сохраняются номера понятий из предшествующей таблицы.

Наука:

I Гносеология, Философия науки (Мета-уровень)

II Теория

III Аксиология

IV Методология

V Эмпирические исследования

VI Применение

I Метапонятия

1) Социокибернетика (1)

2) События

3) Процесс, Течения (18)

4) Структура (19)

5) Отношения

6) Причинность (круговая)

7) Функция, Результат

8) Материя/энергия

9) Информация (включая данные)

10) Индетерминизм

11) Холизм

II Теория и аксиология

Культурные и Психологические Понятия – Информационная Структура

12) Культура (17)

13) Знаки, Знаковые системы

14) Ориентиры, Нормативные и Основные ориентиры, Ценности (3)

15) Значение, Знание (4)

16) Институт (10)

17) Социализация, образование (5)

18) Легитимация

19) (Я-)идентичность (8)

20) Психологическая система, Личность, Индивид, Субъект (6)

21)Жизненный стиль, габитус

Понятия информационного процесса — Информационный Процесс

22) Эмоциональная система, Чувства

23) Познание, Восприятие, Познающие системы

24) Обучение

25) Принятие решения, включая Оценку

Понятия Действие — Процесс

26) Действие, Взаимодействие, Поведение (2)

27)Коммуникация, Сообщение

28) Мобильность (16)

29) Кооперация, Консенсус, Согласие

30) Конфликт

Социальные единицы — Структурные Компоненты

31) Социальная Система, управляемая система, неуправляемая система (типа эко-системы)

32) Система Актора

33) Роли

34) Индивид (7)

35) Система взаимодействия

36) Группа (9)

37) Организация (11)

38) Коллектив

39) Социетальная система, Общество

Силы и Власть — Процесс

40) Управление и Контроль

41) Власть, Сила/Насилие, Аттрактор (12)

42) (Легитимация) Руководство (13)

43) Ресурсы

Социальная (Макро-) Структура и Динамика — Структура и Процесс (в единстве)

44) Социальная Структура и Социальный Процесс (в единстве) (19)

45) Принуждение (напряжение) (14)

46) Стратификация, Статус, Класс, Сословие, Каста (15)

47) Иерархизация, Иерархия Системы, Иерархия Контроля, Микро-, Мезо-, Макро- уровень

48) Сегментация

49) Функциональная Дифференциация и Подсистемы, Социальные Сферы

50) Развитие, Эволюция, Социальное изменение (18)

Специальные Социокибернетические Понятия — Структура и Процесс (в единстве)

51) Граница/ограничение

52) Окружающая среда

53) Вход/Преобразование/Выход

54) Обратная/Прямая связь (позитивная/негативная)

55) Открытость/закрытость

56) Разнообразие признаков

57) Само-Организация, Самовоспроизводство, Само-Оценка

58) Наблюдение, Наблюдатель

59) Рефлексия

60) Сложность

61) Эмерджентность, Синергия

62) Стабилизация, Гомеостазис/Морфостазис/Морфогенез

63) Адаптация

64) Устойчивость

Таблица 3. Главные понятия тетрасоциологии [15], по группам

Метапонятия:

1) Тетрасоциология (1)

2) Постплюрализм

3) Плюрализм

4) Монизм

Родовые понятия:

5) Воспроизводственная занятость (2), сферные классы населения (7), социальная энергия

6) Социальные ресурсы (ресурсы воспроизводства)

7) Социальные процессы (процессы воспроизводства)

8) Социальные структуры (структуры воспроизводства, сферы воспроизводства и занятости) (13)

9) Социальные состояния, развитие, эволюция (состояния воспроизводства) (12)

10) Социальное пространство-время, социальный мир, общество, социальное

Видовые понятия: Ресурсы:

11) Люди, индивид, личность (5)

12) Информация, культура (3)

13) Организация, оргсфера, порядок (8)

14) Вещи (социальная материя)

Процессы:

15) Производство

16) Распределение

17) Обмен

18) Потребление

Структуры:

19) Социальная (гуманитарная) сфера общественного воспроизводства (Социосфера)

20) Информационная (культурная, духовная) сфера общественного воспроизводства (Инфосфера)

21) Организационная (политическая, управленческая) сфера воспроизводства (Оргсфера)

22) Техническая (материальная, экономическая) сфера воспроизводства (Техносфера)

Состояния:

23) Процветание (12)

24) Замедление (12)

25) Упадок (12)

26) Гибель (12)

Сферные классы:

27) Социальный (гуманитарный) класс населения

28) Информационный класс населения

29) Организационный класс населения

30) Технический класс населения

Примечание. Воспроизводственная занятость людей совпадает по содержанию со сферными классами. Поэтому данные понятия являются идентичными и рассматриваются как одно понятие, хотя они различаются как предмет (сферные классы) и его сущностное качество (воспроизводственная занятость), неотрывное от него. Всего в таблице 26 главных понятий кроме метапонятий. Все другие тетрасоциологические понятия производны от них.

Таблица 4. Главные понятия социологии (по Корте), сгруппированные

Метапонятие: 1) Социология

|

Действие |

Культура |

Человек |

Социальные единицы |

Силы и Власть |

Коллективы |

Структуры и процессы |

|

2)Социальное действие |

3) нормы |

7) Личность |

13) Социальная группа |

16) Власть |

11) Пол/Гендер |

19) Социальные напряжения |

|

10) Габитус (или культура) |

4) Ценности |

8)Индивид |

14) Институт |

17) Сила/Насилие |

21) Каста |

20) Социальное неравенство |

|

12)Девиантное поведение |

5) Значение |

9) Идентичность |

15)Организация |

18) Легитима ция/Руководство |

22) Сословие |

25)Мобильность |

|

6)Социализация |

23) Класс |

27)Развитие | ||||

|

26) Культура |

24) Социальная стратификация |

28) Социальная структура |

В кратком обзоре не ставится задача детального сравнения систем главных понятий социологии, социокибернетики и тетрасоциологии. Его задача заключается только в постановке чрезвычайно сложной, междисциплинарной проблемы их сравнения. Перечни главных понятий этих наук, а также их группировка создает необходимые предпосылки для сравнения. Отметим некоторые моменты междисциплинарного анализа проблемы сравнения понятий.

Во-первых, некоторые понятия являются общими и почти полностью совпадают по значению: индивид/личность, культура/информация, организация/институт, социальная структура, группы/классы, действие/процесс, развитие. В каждой дисциплине признаются эти понятия в качестве основных. По-видимому, они выражают общее ядро трех дисциплин. Все другие, различающиеся или пересекающиеся понятия, образуют специфику каждой дисциплины. Поэтому первая проблема их сравнения заключается в определении их общего набора понятий, который придает смысл процедуре междисциплинарного сравнения. Если общих понятий нет, то сравнение лишается смысла.

Во-вторых, социология и социокибернетика, как устоявшиеся дисциплины, рассматриваются с позиций тех авторов, которые цитируются. Это значит, что эти дисциплины у других авторов могут иметь другую интерпретацию. Что касается тетрасоциологии, то ввиду ее новизны, она дается в авторской интерпретации, что однако, тоже не исключает относительность авторских определений этой дисциплины, которые обнаружатся позже.

В-третьих, социология, как наиболее фундаментальная и дольше других живущая дисциплина, выступает общей основой для сравнения социокибернетики и тетрасоциологии, которые развиваются как ее новые направления или отрасли, но с интегральными и системными амбициями.

В-четвертых, очень спорным и неопределенным является термин «главное» понятие. Какие понятия считать главными для научной дисциплины, по какому критерию? Критериев может быть много. С позиций каждой науки выделяется свой набор «главных» понятий, которые будут различны в психологии, экономике, философии и т. п. Каждая из наук будет по-своему смотреть на социологию, социокибернетику, тетрасоциологию как и на любую другую науку и выделять «главные» понятия для себя. Также возможно выделение «главных» понятий дисциплин с точки зрения различных уровней и абстракции (например, системы и люди), и агрегации (например, индивид и общество). Множество критериев выделения «главных» понятий делает эту процедуру и трудной и трудоемкой. В нашем контексте «главные» понятия дисциплин выделяются с точки зрения самих этих дисциплин, как следствие их самооценки и само рефлексии.

В-пятых, также различно, по разным основаниям происходит и группировка понятий. Сравнение тетрасоциологии и социокибернетики по группам понятий требует большого специального анализа. Для него здесь можно предложить определенную шкалу близости/удаленности двух систем понятий друг от друга или по отношению к базовой системе понятий социологии. В первом приближении основное различие социокибернетики и тетрасоциологии проходит по следующим понятиям. Если в социокибернетике центральными являются понятия структуры, процесса, информации, организации, прямой и обратной связи, то в тетрасоциологии ими являются: ресурсы, процессы и сферы воспроизводства, воспроизводственная занятость, сферные классы занятости. Насколько они совместимы и несовместимы является одной из главных проблем данного междисциплинарного анализа.

В-шестых, очевидно, что каждая система понятий ограничена, поэтому они взаимно дополняют друг друга. Но как, в какой мере и в каких отношениях — это тоже очень сложный вопрос требующий самостоятельного исследования.

В заключение можно сказать, что социокибернетика и тетрасоциология имеют много общих теоретических оснований в рамках социологии: системный подход, многомерность, междисциплинарность и т. п. В то же время они имеют существенные различия, которые в одних случаях дополняют друг друга, а в других случаях противоречат. Противоречия являются нормальным состоянием эволюции всех наук, социальных в том числе. Эти противоречия являются мощным источником развития социокибернетики и тетрасоциологии, включая возможный синтез их в некоторой новой парадигме в будущем. Междисциплинарное сравнение является очень сложной проблемой, но ее постановка и решения ведут к возникновению новых продуктивных идей, хотя составляют всего лишь шаг на пути развития социальных наук.

1 . Тетрасоциология: ответы на вызовы. СПбГТУ, 2002

2 Ashby, W. troduction to Cybernetics, New York: Wiley, 1956

3 Scott, Bernard. (2000). “Cybernetic explanation and development”, Kybernetes, 29, 7/8, pp. 966-994.

4Cf. GEYER, Felix; VAN DIJKUM, Cor (eds.): Newsletter 7, ISA - International Sociological Association, Research Committee 51 on Sociocybernetics (RC 51), in: http://www. unizar. es/sociocybernetics, vol. 4, no. 1 January 1999, contributions pp. 11-28.

5 WIENER, Norbert: Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, MIT Press, Cambridge Mass. 1994.

6 Cf. HORNUNG, Bernd R.: Sociocultural Evolution, Towards the Merging of Material and Informational Evolution, in: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE CYBERNETIQUE (AIC) (ed.): 14th International Congress on Cybernetics, Namur (Belgium), August 21st-25th 1995, Proceedings, pp. 867-872, Association Internationale de Cybernйtique, Namur 1995; HORNUNG, Bernd R.: Towards a Sociology of Process and Information, Information, Communication, Knowledge, and Action in a Constructivist Approach, Paper presented at the 3rd International Conference on Sociocybernetics, Leon, Mexico, June 24th - July 1st, 2001, Unpublished Typescript, 2001; HORNUNG, Bernd R.: EMERGENCE - A Key Concept for Sociocybernetic Theory of Information Society, Paper presented at the 15th World Congress of Sociology, Brisbane, July 8-13, 2002, RC51 on Sociocybernetics, Session 13, Unpublished Typescript, 2002.

7 SIMON, Herbert A.: La science des systиmes, Science de l'artificiel, orig. The Sciences of the Artificial, Epi s. a. йditeurs, Paris 1974.

8 A description of the entire systems paradigm is given in HORNUNG, Bernd R.: Grundlagen einer problem funktionalistischen Systemtheorie gesellschaftlicher Entwicklung, (Foundations of a Problem-functionalist Systems Theory of Development), Verlag Peter Lang, Bern, Frankfurt/M., New York, Paris, Wien 1988, pp. 33-39; HORNUNG, Bernd R.: Sociocultural Evolution, op. cit.

9 LASZLO, Ervin: Introduction to Systems Philosophy, Toward a New Paradigm of Contemporary Thought, Harper & Row, New York, London 1973, pp 36-47

10 FORRESTER, Jay W.: Grundsдtze einer Systemtheorie, Orig.: Principles of Systems, Th. Gabler, (Wright Allen Press), Wiesbaden, (Cambridge Mass.) 1

11 Cf. MILLER, James G.: Living Systems, McGraw Hill, New York 1978.

12 E. g. LUHMANN, Niklas: Social Systems, Translated by John Bednarz, Jr. with Dirk Baecker, Foreword by Eva M. Knodt, Stanford University Press, Stanford 1995.

13 E. g. SIEBEL, Wiegand: Einfьhrung in die systematische Soziologie, (Introduction to Systematic Sociology), Verlag C. H. Beck, Mьnchen 1984.

14 KORTE, Hermann; SCHДFERS, Bernhard (eds.): Einfьhrung in Hauptbegriffe der Soziologie, (Introduction to Main Concepts of Sociology), Einfьhrungskurs Soziologie, Bd. I, 5. erweiterte und aktualisierte Aufl., UTB, Bd., 8063, Leske + Budrich, Leverkusen, Opladen 2000, p. 7, 9

15 Подобная система 26 социологических понятий в форме сети создана профессором Бернардом Филипсом в рамках его Сетевого Подхода: Phillips, Bernard. Beyond Sociology's Tower of Babel: Reconstructing the Scientific Method. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter, 2001, p. 27, figure 1-3 p.24. Сравнение четырех систем социологических понятий является очень интересным и продуктивным для их развития, но требует специального большого анализа.

Д-р Хорнунг, Университет Филипс, Марбург, Германия

Президент Исследовательского Комитета 51, Социокибернетика, Международной Социологической Ассоциации

Д-р Бернард Скотт, Университет Кронфилд, Королевский Военный Колледж Науки, Великобритания.

Член Правления Исследовательского Комитета 51, Социокибернетика, Международной Социологической Ассоциации

SOCIOCYBERNETICS

Felix Geyer and Johannes van der Zouwen

Published in Handbook of Cybernetics (C. V. Negoita, ed.). New York: Marcel Dekker, 1992 , pp. 95-124

Использовано - http://www. unizar. es/sociocybernetics/chen/felix/pfge8.html

troduction

Sociocybernetics can be defined as the application of concepts, methods, and ideas of the so-called new cybernetics or second-order cybernetics to the study of social and sociocultural systems, but also vice versa: second-order cybernetics is certainly enriched by the often unexpected results of social science studies in which the concepts of second-order cybernetics are applied.

This chapter cannot give more than a rough impression of the wide variety of innovative theoretical and empirical research that is executed within the sociocybernetics paradigm, and an overview of the main trends and developments since the late seventies. It will be based on the work of what is conceivably the most important international forum devoted explicitly to sociocybernetics, and to a relatively sustained critical assessment of issues, priorities and directions for further work in the field: the Sociocybernetics Sections at the triannual International Congresses of Cybernetics and Systems of the WOGSC (World Organization of General Systems and Cybernetics), co-organized by the authors.

After each of these congresses, the organizers co-edited a volume with a selection of papers; for reasons of space, only some of these papers can be discussed in more detail. They are selected both to give the reader an impression of the widely divergent subject matter covered by sociocybernetics, and also to show the direction in which sociocybernetics is developing. The present contribution is an adapted version of a recent overview of the field (Geyer and Van der Zouwen, 1990b).

2. Sociocybernetics: an overview of developments during the last decade

Quite a lot has happened in the field of sociocybernetics since the first two volumes with that title appeared (Geyer and Van der Zouwen, 1978). An effort will be made to sketch these developments, and show where we started, and where the frontiers of the field are now.

Buckley, as one of the first pioneers to correctly apply systems concepts to the social sciences, reckoning with the specific nature of social systems, stressed already in the mid-sixties (Buckley, 1967) the as such hardly surprising fact that social systems are essentially different from biological and technical ones, the most frequently studied systems up till then - and studied largely with the aid of classical first-order cybernetics. It took almost a decade since then for systems concepts to be applied to the social sciences.

In the introduction to the above volumes, the term sociocybernetics was chosen to refer to the interpenetration of general systems theory and the social sciences - and not merely to the one-way traffic of applying concepts from general systems theory without further reflection to the social sciences. The authors then were, and still are, convinced that the emergence of the so-called second-order cybernetics was largely due to this increasing focus, within general systems theory, on the social sciences - a field where the inapplicability of first-order cybernetics soon became evident. These were intellectually exciting days, although the systems movement within the social sciences still had to gather steam, and pronouncements still had a defensive ring - towards the social science community rather than towards the colleagues in systems theory.

Indeed, the themes in these 1978 volumes could still be described as refutations of the frequently voiced objections against the application of systems theory to the social sciences: for example, the reproach of implicit conservatism that was largely caused by the fact that the Parsonian systems approach, with its stress on homeostasis rather than morphogenesis, was virtually the only one known in social science (cf. Buckley, 1967). Other objections voiced against the systems approach were technocratic bias and unwarranted reductionism; in view of the prevalence of the rather mechanistic type of first-order cybernetics then in fashion, these perhaps somewhat stereotypical objections among social scientists only superficially acquainted with the systems approach were certainly understandable (Lilienfeld, 1978).

Less defensively and more positively, we tried to define the main themes of sociocybernetics as aspects of the emerging "new cybernetics", known in the meantime as second-order cybernetics:

1) Sociocybernetics stresses and gives an epistemological foundation for science as an observer-observed system. Feedback and feedforward loops are not only constructed between the objects that are observed, but also between them and the observer. The subjective and time-dependent character of knowledge is emphasized by this approach: information, in the broadest sense of the word, is neither seen as inherently "out there", waiting to be discovered by sharp analytical minds, nor is it entirely viewed as a figment of the observer's own imagination, or as an environment-independent automatic end-result of his own inner cognitive processes. Knowledge is constructed - and continually reconstructed - by the individual in open interaction with his environment.

2) The transition from classical, rather mechanistic, first-order cybernetics to modern, second-order cybernetics is characterized by a number of interrelated problem shifts:

a) One shift is from the system that is being controlled to the actively steering system, and consequently:

- to the nature and genesis of the norms on which steering decisions are based;

- to the information transformations, based on both observations and norms, that are necessary to arrive at steering decisions;

- to the learning processes behind repeated decision-making.

b) Especially when several systems try to steer each other, or an outside system, attention is focussed on the nature of, and the possibilities for, communication or dialogue between these systems.

c) When the behavior of a system has been explained in the classical way, through environmental influences and systemic structure, the problem is raised of the "why" of this structure itself, qua origin and development, and the "why" of its autonomy with regard to the systems terminology: the questions of morphogenesis and autopoiesis.

3) These problem shifts in cybernetics involve an extremely thorough reconceptualization of many all too easily accepted and taken for granted concepts - which yields new notions of stability, temporality, independence, structure vs. behavior, and many other concepts.

4) The actor-oriented systems approach, promulgated in 1978 as part of sociocybernetics, makes it possible to bridge the "micro-macro" gap - the gap in social science thinking between the individual and society, between freedom and determinism, between "anascopic" explanations of society that depart from the activities of individuals conceived as goal-seeking, self-regulating systems, and "katascopic" explanations that view society "from the top down" and see individuals as subservient to system-level criteria for system stability.

In 1982, a volume was published containing largely empirical work applying systems concepts to an integrated, cross-disciplinary study of the problems of underdeveloped countries (Geyer and Van der Zouwen, 1982). A general theme here was: how can general systems theory and general systems methodology contribute towards an improved understanding of the problems of social systems in transition, particularly those of developing countries? Does the application of the systems approach in this area indeed lead to new insights, and especially to new solution alternatives, over and above those of the traditional disciplines?

However, what concerns us here is the conceptual-theoretical advances that were made. For example, the actor-oriented approach to dependency theory employed in this volume not only elucidated the individual vs. society problem by concretely demonstrating the existing links between motivations and actions of individual actors and large-scale societal processes, thus explaining how a certain historical process has led to a certain result: present-day dependency of Third World Nations. This approach also differentiates hierarchically between the game itself and the "meta-game": i. e. the capability of certain actors to determine the rules of the game, and therewith largely its contents (unequal exchange) and its outcome (perpetuation of inequality).

Another interesting theoretical development, demonstrated "empirically" by computer simulation (Gierer, 1982), lies in the explanation of inequality as resulting from the cumulative interaction over time of the auto-catalytic, self-enhancing effects of certain initial advantages (e. g. generalized wealth, including education) with depletion of scarce resources. It then turns out that striking inequalities can be generated from nearly equal initial distributions, where slight initial advantages tend to be self-perpetuating within the boundary conditions of depleting resources; it is here that the concept of autopoiesis, developed in the mid-seventies in cellular biology by Maturana and Varela (1980), finds one of its first applications in social science.

It became increasingly clear around this time, the early 1980's, that it is precisely general systems theory, paradoxically, that does not recognize the existence of systems, at least not as immutable and objectively existing entities with fixed boundaries. Unlike many of the traditional disciplines, modern systems theory is in this sense explicitly opposed to reification: the tendency to ascribe a static "thing" character to what really are dynamic processes. Especially when trying to apply second-order cybernetics to the investigation of social systems - in this case developing countries - the way in which one can analytically distinguish systems turns out to be problem-dependent (and hence implies relativism), observer-dependent (and hence ultimately subjective or intersubjective) and time-dependent (and hence implying a dynamic rather than static character).

Already implicit in the themes of this 1982 volume were the main concerns of our third volume (Geyer and Van der Zouwen, 1986): the sociocybernetic paradoxes inherent in the observation, control and evolution of self-steering systems - especially the paradox important to policy-makers worldwide: how can one steer systems that are basically autopoietic and hence self-referential as well as self-steering? The authors of a number of empirical studies in this volume were rather pessimistic about the possibilities of planning and steering a number of specific social systems, while a theoretical study by Masuch drew attention to the planning paradox:

Perfect planning would imply perfect knowledge of the future, which in turn would imply a totally deterministic universe in which planning would not make any difference. While recognizing the usefulness of efforts to steer societies, a cost-benefit analysis, especially in the case of intensive steering efforts, will often turn out to be negative: intensive steering implies intensive social change, i. e. a long and uncertainty-increasing time period over which such change takes place, and also an increased chance for changing planning preferences and for conflicts between different emerging planning paradigms during such a period. Nevertheless, given a few human cognitive predispositions, there unfortunately seems to exist a bias for oversteering rather than understeering.

A historical overview of planning efforts concludes that - in spite of intensified theorizing and energetic attempts to create a thoroughly planned society during the last two centuries - the different answers given so far regarding the possibility of planning cancel each other out. There is even no consensus about a formal definition, though usually planning is seen as more comprehensive, detailed, direct, imperative or expedient when compared with other steering activities that are not defined as our most recent volume (Geyer and Van der Zouwen, 1990) we have gone further into the reasons why increased knowledge about human (i. e. self-referential) systems often does not help us to improve our planning of such systems.

In our 1986 volume, apart from discussing the possibilities of planning, we tried to answer two other important questions:

- Should one opt for the "katascopic" or the "anascopic" view of society; in other words, should the behavior of individuals and groups be planned from the top down, in order for a society to survive in the long run, or should the insight of actors at every level, including the bottom one, be increased and therewith their competence to handle their environment more effectively and engage more succesfully in goal-seeking behavior?

- What should be the role of science, especially the social sciences, in view of the above choice: should it try mainly to deliver useful knowledge for an improved steering of the behavior of social systems and individuals, or should it strive to improve the competence of actors at grass roots level, so that these actors can steer themselves and their own environment with better results?

To answer these questions, Aulin followed a cybernetic line of reasoning that argues for non-hierarchical forms of steering. Ashby's Law of Requisite Variety indeed implies a Law of Requisite Hierarchy in the case where only the survival of the system is considered, i. e. if the regulatory ability of the regulators is assumed to remain constant. However, the need for hierarchy decreases if this regulatory ability itself improves - which is indeed the case in advanced industrial societies, with their well-developed productive forces and correspondingly advanced distribution apparatus (the market mechanism). Since human societies are not simply self-regulating systems, but self-steering systems aiming at an enlargement

of their domain of self-steering, there is a possibility nowadays, at least in sufficiently advanced industrial societies, for a coexistence of societal governability with ever less control, centralized plannning and concentration of power.

As the recent history of the Soviet Union demonstrates, this is not only a possibility, but even a necessity: when moving from a work-dominated society to an information-dominated one, less centralized planning is a prerequisite for the very simple reason that the intellectual processes dealing with information are self-steering - and not only self-regulating - and consequently cannot be steered from the outside by definition. Our answer to the above questions, in other words, was quite straightforward: there should be no excessive top-down planning, and science should help individuals in their self-steering efforts, and certainly should not get involved in the maintenance of hierarchical power systems.

Of course, this is not to deny that there is a type of system within a society that can indeed be planned, governed and steered, but this is mainly because such systems have been designed to be of this type in the first place, i. e. to exemplify the concept of the control paradigm. Modern, complex multi-group society in its entirety, conceptualized as a matrix in which such systems grow and thrive, can never be of this type.

If one investigates a certain system with a research methodology based on the control paradigm, the results are necessarily of a conservative nature; changes of the system as such are almost prevented by definition. According to De Zeeuw (1986), a different methodological paradigm is needed if one wants to support social change of a fundamental nature and wants to prevent "post-solution" problems; such a paradigm is based on a multiple-actor design, does not strive towards isolation of the phenomena to be studied, and likewise does not demand a separation between a value-dependent and a value-independent part of the research outcomes.

Our 1986 volume also analysed the emerging broader context of the steering problematique, and thus contributed to the development of a systems epistemology for the social sciences, the necessity of which we argued already in 1978. Two interesting "theory transfers" from other disciplines should be mentioned in this respect:

In a fascinating contribution by Laszlo, comparing the evolution of social systems with the wider context of the basic cybernetics of evolution per se, use was made of Prigogine's (1984) theoretical framework. The thesis was defended here that, while evolution admittedly may follow widely divergent paths in different fields of enquiry, there are unitary principles underlying the concrete course of evolution in different domains - i. e. basic invariances in dynamics rather than accidental similarities in morphology - and that discovering them has a survival value in highly complex modern societies with their uncertain ntradictory theories of evolution (e. g. classical thermodynamics based on particles in or near equilibrium vs. Darwin's theory of the origin of species) have uneasily co-existed for more than a century.

With the development of non-equilibrium thermodynamics - which also considers particles far from equilibrium, and can therefore deal with cross-catalytical chemical oscillators - by Prigogine and others, these contradictions turn out to be only apparent. Evolution occurs when open systems are exposed to massive and enduring energy flows. It now turns out that evolution - in physics, biology and the social sciences - goes together with increasing size and complexity and decreasing bonding energy. Strongly bonded, but relatively simple particles - whether atomic nuclei, cells, or human individuals - act as building blocks for more weakly bonded, but larger and more complex entities.

Another interesting "theory transfer" was the reconceptualization of the autopoiesis concept developed by Maturana and Varela (1980) to make it applicable to the field of the social sciences. Luhmann (1986) defended the quite novel thesis here that, while social systems are self-organizing and self-reproducing systems, they do not consist of individuals or roles or even acts, as commonly conceptualized, but of communications. It should not be forgotten that the concept of autopoiesis was developed while studying living systems. When one tries to generalize the usages of this concept to make it also truly applicable to social systems, the biology-based theory of autopoiesis should therefore be expanded into a more general theory of self-referential autopoietic systems. It should be realized that social and psychic systems are based upon another type of autopoietic organization than living systems: namely on communication and consciousness, respectively, as modes of meaning-based reproduction.

While communications rather than actions are thus viewed as the elementary unit of social systems, the concept of action is admittedly necessary to ascribe certain communications to certain actors. The chain of communications can thus be viewed as a chain of actions - which enables social systems to communicate about their own communications and to choose their new communications, i. e. to be active in an autopoietic way. Such a general theory of autopoiesis has important consequences for the epistemology of the social sciences: it draws a clear distinction between autopoiesis and observation, but also acknowledges that observing systems are themselves autopoietic systems, subject to the same conditions of autopoietic self-reproduction as the systems they are studying.

The theory of autopoiesis thus belongs to the class of global theories, i. e. theories that point to a collection of objects to which they themselves belong. Classical logic cannot really deal with this problem, and it will therefore be the task of a new systems-oriented epistemology to develop and combine two fundamental distinctions: between autopoiesis and observation, and between external and internal (self-)observation. Classical epistemology searches for the conditions under which external observers arrive at the same results, and does not deal with nsequently, societies cannot be viewed, in this perspective, as either observing or observable. Within a society, all observations are by definition self-observations.

3. Self-referencing

It is in our most recent volume (Geyer and Van der Zouwen, 1990) that we have concentrated on this emerging problem area: the often unexpected consequences of the fact that all observations within a society are self-observations. One of the main characteristics of social systems, distinguishing it from many other systems, is their potential for self-referentiality. This means that the knowledge accumulated by the system itself about itself, in turn affects the structure and operation of that system. This is the case because, in self-referential systems like social systems, feedback loops exist between parts of reality on the one hand, and models and theories about these parts of reality on the other hand.

Concretely, whenever social scientists systematically accumulate new knowledge about the structure and functions of their society, or about subgroups within that society, and when they subsequently make that knowledge known, through their publications or sometimes even through the mass media - in principle also to those to whom that knowledge pertains - the consequence often is that such knowledge will be invalidated, because the research subjects may react to this knowledge in such a way that the analyses or forecasts made by the social scientists are falsified.

In this respect, social systems are different from many other systems, including biological ones. There is a clearly two-sided relationship between knowledge about the system on the one hand, and the behavior and structure of that system on the other hand. Biological systems, like social systems, admittedly do show goal-oriented behavior of actors, self-organization, self-reproduction, adaptation and learning. But it is only social systems that arrive systematically, by means of experiment and reflection, at knowledge about their own structure and operating procedures, with the obvious aim to improve these.

In our 1986 volume, we already dealt in detail with several aspects of the specific character of social systems. The accent then, however, was rather on the degree of governability of those systems: our core area of interest there was the paradox of steering self-steering systems. Our 1990 volume, on the other hand, reflects a shift to the present preoccupations of sociocyberneticians. The accent in this case lies on the consequences of self-referentiality, in the sense of self-observation, both for the functioning of social systems and for the methodology and epistemology used to study them. We do have a paradox here too: the accumulation of knowledge often leads to a utilization of that knowledge - both by the social scientists and the objects of their research - which may change the validity of that knowledge.

3.1 Self-referencing and prediction

This trend is illustrated for example by Henshel, who analyzes what he terms credibility and confidence loops in social prediction. Self-fulfilling prophecies have of course been studied rton (1948) defined the self-fulfilling prophecy as "an unconditional prediction or expectation about a future situation such that, first, had it not been made, the future situation envisaged would not have occurred, but because it is made, alterations in behavior are produced which bring about that envisaged situation, or bring that envisaged situation to pass." The notion of a self-fulfilling prophecy was later supplemented by its mirror opposite: the self-defeating prophecy.

The novelty of Henshel's approach lies in the fact that he extends the notion of self-fulfilling prophecies to serial self-fulfilling prophecies, where the accuracy of the earlier predictions, themselves influenced by the self-fulfilling mechanism, impacts upon the accuracy of the subsequent predictions. He distinguishes credibility loops and confidence loops.