Модернизация вакуумной системы кольца

Вакуумная система Нуклотрона состоит из двух подсистем: изоляционной вакуумной системы криостата для сверхпроводящих магнитов и высоковакуумной системы пучковой камеры ускорителя. Изоляционная вакуумная система Нуклотрона полностью соответствует требованиям ускорителя и не нуждается в существенной модернизации. Высоковакуумная камера Нуклотрона изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм по технологии, предписанной для высоковакуумных изделий (промывка и очистка поверхности, обезгаживание в вакуумной печи). С точки зрения температуры стенки и локального значения вакуума, камеру общей длиной около 252 м условно можно разделить на следующие участки.

8 участков камеры длиной по 3 м каждый имеют рабочую температуру 4,5 К – 5 К. 6 участков длиной по 3 м каждый (ускоряющие станции) имеют температуру от 80 К до 300 К. На двух 3 м участках стенки камеры имеют комнатную температуру (электростатический септум и «тёплый» участок с внутренней мишенью). На остальных участках общей протяженностью около 200 м температура стенки камеры изменяется от 10 К до 30 К в зависимости от изменения параметров цикла магнитного поля в Нуклотроне. На этих участках камера охлаждается за счет теплового контакта её стенок с железным ярмом магнитов и линз регулярной структуры ускорителя.

В настоящее время перед каждым сеансом работы Нуклотрона камера предварительно откачивается до давления р ≤ 1 ∙ 10 - 4 мбар. Во время сеанса работы ускорителя вакуум в объеме камеры поддерживается только за счёт криооткачки на холодных поверхностях её стенок. Дополнительных средств откачки камеры не имеется.

На Нуклотроне был проведен ряд экспериментов с целью измерения интегрального значения вакуума в его пучковой камере. Измерения проводились по темпу потерь циркулирующих ионов H2+1 и при ускорении С 6+, Mg 12+, Ar 16+ и Fe 24+. Произведенная на основании экспериментальных данных оценка среднего по длине пучковой камеры значения вакуума в Нуклотроне дает величину эквивалентного давления по азоту «на тепле» (если считать остаточным газом азот при температуре 290 К) p ≤ 1,0 ∙ 10-7 мбар. Это соответствует средней концентрации молекул азота в камере n N2 ≤ 3,2 ∙ 10 9 см - 3 или n He ≤ 2,2 ∙ 10 10 см - 3, если основной компонентой остаточного газа является гелий. При такой концентрации молекул остаточного газа ионы с высокой зарядностью будут полностью теряться при ускорении. Для ускорения тяжелых ионов с потерями не более 30% требуется уменьшить концентрацию молекул остаточного газа до значений n He ≤ 1∙10 8 см -3, т. е. улучшить вакуум на два порядка и более. Это и является основной задачей модернизации вакуумной системы Нуклотрона.

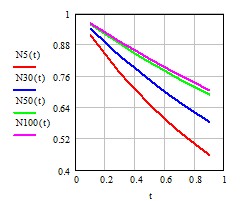

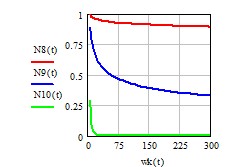

На Рис. 1. и Рис. 2. для иллюстрации приведены результаты расчета циркуляции ионов U 30+ в вакуумной камере Нуклотрона (остаточный газ – гелий).

Рис.1. Относительное количество ионов U30+ в процессе циркуляции в камере Нуклотрона при энергиях 5, 30, 50 и 100 МэВ/нуклон и концентрации атомов гелия n He = 1 ∙ 10 8 см -3; t –время в секундах. | Рис.2. Относительное количество ионов U30+, ускоренных в камере Нуклотрона до энергии 300 МэВ/нуклон (dB/dt = 2.84 Тл/с) для трёх значений концентрации n He: 1 ∙ 10 8, 1 ∙ 10 9 и 1 ∙ 10 10 (см -3) |

На первом этапе модернизации планируется существенно (примерно в десять раз) уменьшить среднее значение давления в камере за счет улучшения вакуума на «проблемных» участках. В настоящее время основными источниками натекания газа в камеру Нуклотрона являются: канал инжекции пучка из ЛУ-20, участок медленного вывода пучка и «теплый» участок с внутренней мишенью. Необходимо установить три турбомолекулярных насоса на канал инжекции пучка из ЛУ-20 и по одному насосу на «теплый» участок и участок с электростатическим септумом. На участке медленного вывода пучка в пространство высоковакуумной камеры в нескольких местах конструктивно есть доступ газа (гелия) из изоляционного вакуумного пространства криостата. Вакуумное изоляционное пространство криостата на этом участке необходимо откачивать двумя турбомолекулярными насосами, чтобы уменьшить возможное поступление гелия в камеру. Для этого планируется отделить объем участка от остального вакуумного изоляционного пространства криостата с помощью гибкой «полупроницаемой» перегородки, например из лавсановой пленки. Такая перегородка будет проницаемой для газа при атмосферном давлении и предварительной откачке и не проницаема для остаточного газа (гелия) при рабочих условиях.

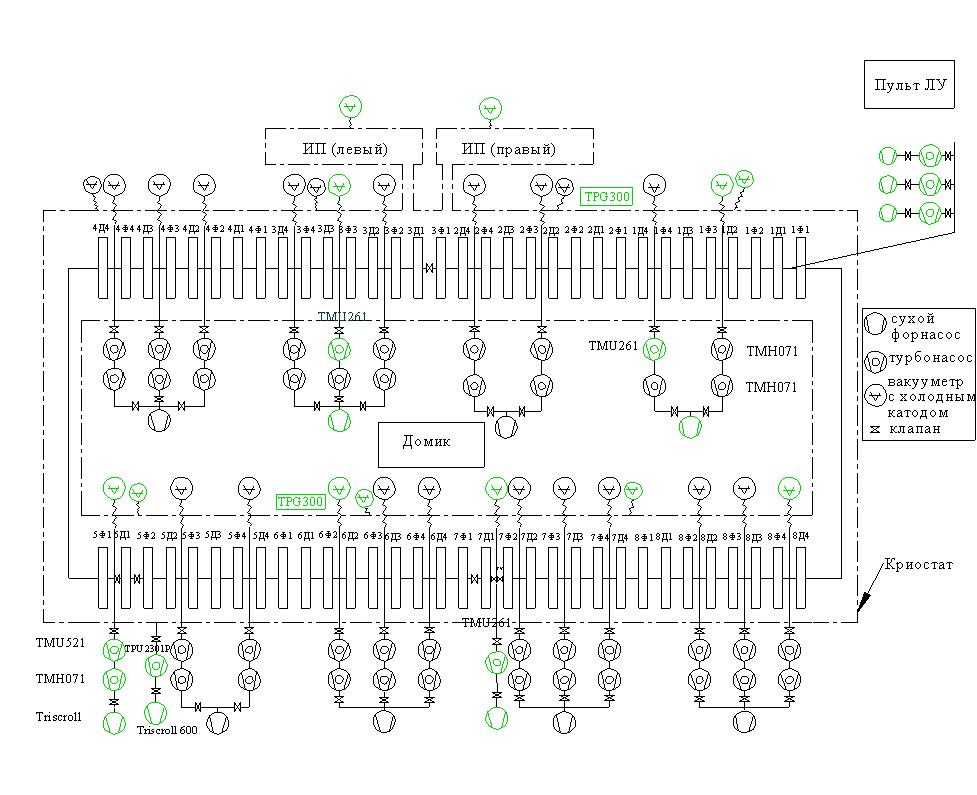

Оборудование первой очереди модернизации выделено на Рис. 3. зелёным цветом. Для уменьшения дозы радиационного облучения электронного оборудования, источники питания и контроллеры турбомолекулярных насосов помещены в домик в центре зала корпуса № 1. Автоматический контроль и управление параметрами модернизированной вакуумной системой Нуклотрона планируется осуществлять с пульта управления ЛУ – 20.

С целью дальнейшего улучшения вакуума в камере на втором этапе модернизации вакуумной системы планируется установить тандем из двух турбомолекулярных насосов на каждый из имеющихся 22 патрубков откачки камеры. Тандем из двух турбомолекулярных насосов позволит увеличить коэффициент сжатия легких газов и существенно повысить эффективность откачки гелия и водорода из камеры. Для достижения указанного значения концентрации остаточного газа в камере потребуется также коллимация пучка Нуклотрона и, возможно, дополнительные средства откачки. Основными составляющими остаточного газа в камере после модернизации её вакуумной системы будут гелий и водород.

Конструктивные особенности камеры Нуклотрона не позволяют нагревать её выше 340 К. Предусматривается регенерация поверхности стенок камеры при её прогреве до 340 К в промежутках между сеансами работы Нуклотрона, а также при периодическом отогреве камеры до 80 К во время длительного сеанса работы ускорителя.

Для системы измерений и блокировки по вакууму в кольце Нуклотрона необходимо установить вакуумные контроллеры в комплекте с датчиками давления. Состав основного оборудования, необходимого для модернизации вакуумной системы Нуклотрона, приведен в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Оборудование для модернизации вакуумной системы Нуклотрона.

№ п/п | Оборудование | Кол. |

1 | Турбомолекулярный насос Pfeiffer TMU 261 YP, DN 100 CF-F с блоком управления ТСР 350 | 6* |

2 | Турбомолекулярный насос Pfeiffer TMU 521 YP, DN 160 CF-F с блоком управления ТСР 350 | 3* |

3 | Турбомолекулярный насос Pfeiffer TMU 071YP, DN 63 CF-F с блоком управления ТСР 350 | 1* + 40** |

4 | Криогенный насос COOLSTAR 3000 (Ricor) | 2** |

5 | Бустерный насос CSWP | 2** |

6 | Вакуумный контроллер TPG 300 | 2* + 10** |

7 | Датчик давления с холодным катодом IKR 060 DN 40 CF-F | 12* +20** |

8 | Форвакуумный насос Varian TriScroll | 9* + 6** |

9 | UHV шиберы с дистанционным управлением | 9* + 20** |

Модернизацию вакуумной системы ускорителя планируется провести в два этапа. Оборудование, необходимое на 1ом этапе отмечено *, на 2 ом этапе - **. Стоимость оборудования, необходимого для модернизации вакуумной системы Нуклотрона для 1го этапа, планируемого в проекте Нуклотрон-М, составляет 210 тыс. Евро.

Рис. 3. План расположения оборудования для модернизации вакуумной системы.