5 РЕКУПЕРАТИВНЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

Конструкции и условия эксплуатации теплообменников весьма разнообразны и определяются областью их применения и назначением.

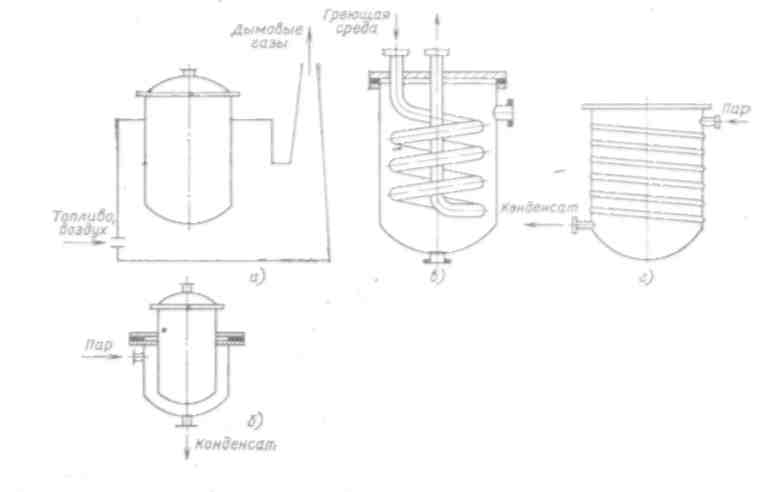

Первые технические теплообменные аппараты представляли собой варочные котлы с огневым или дымовым обогревом. Позднее стали применяться рубашечные, (цилиндр в цилиндре) теплообменные аппараты, т. е. теплообменники с двойными стенками, в пространстве между которыми проходит греющий теплоноситель - пар или горячая вода. Необходимость интенсификации теплообмена привела к созданию аппаратов с поверхностями нагрева змеевикового типа и с погружными змеевиковыми поверхностями (рис.2). Рубашечные и змеевиковые аппараты применяют и в настоящее время. Однако периодический характер действия, низкая производительность, сложность регулирования тепловых процессов и чистки поверхностей ограничивают область их применения.

а - варочный котел; б - рубашечный (цилиндр в цилиндре); в - с погружной змеевиковой греющей поверхностью; г - с приваренным снаружи змеевиком.

Рисунок 2 - Емкостные теплообменные рекуперативные аппараты

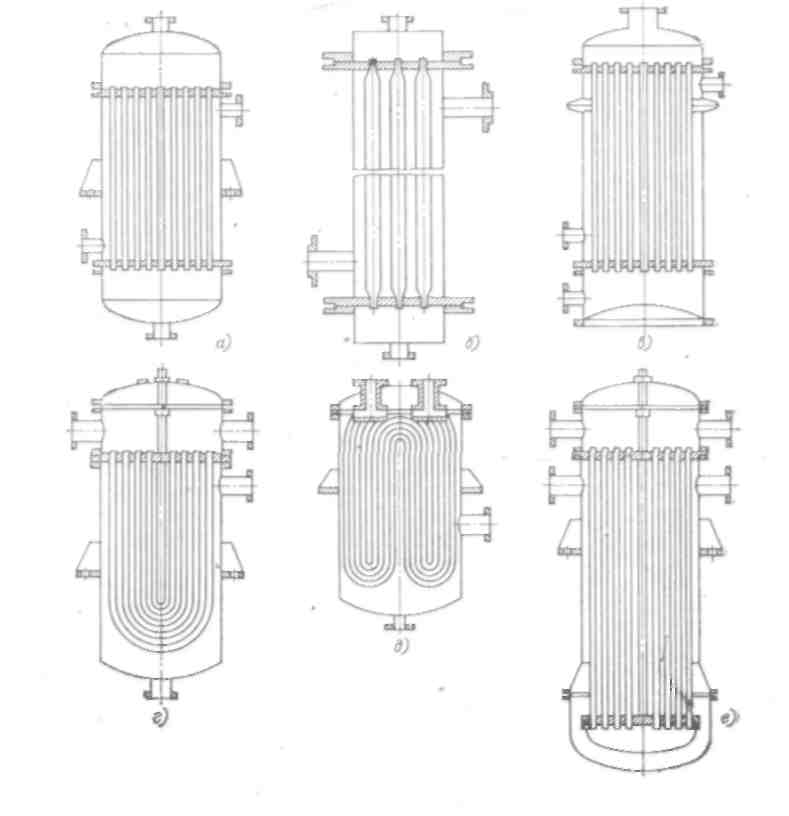

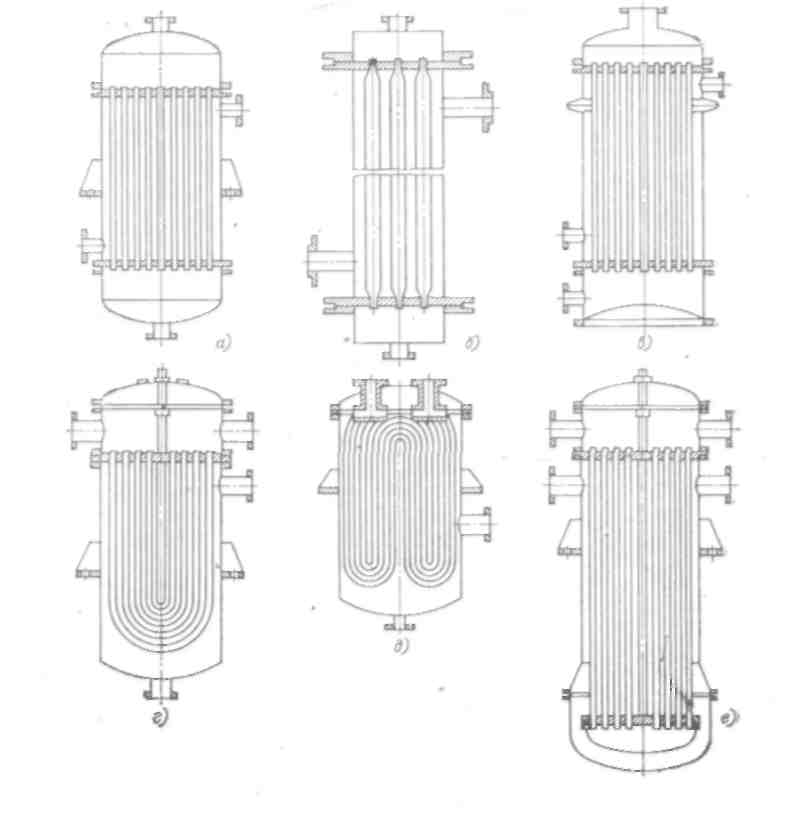

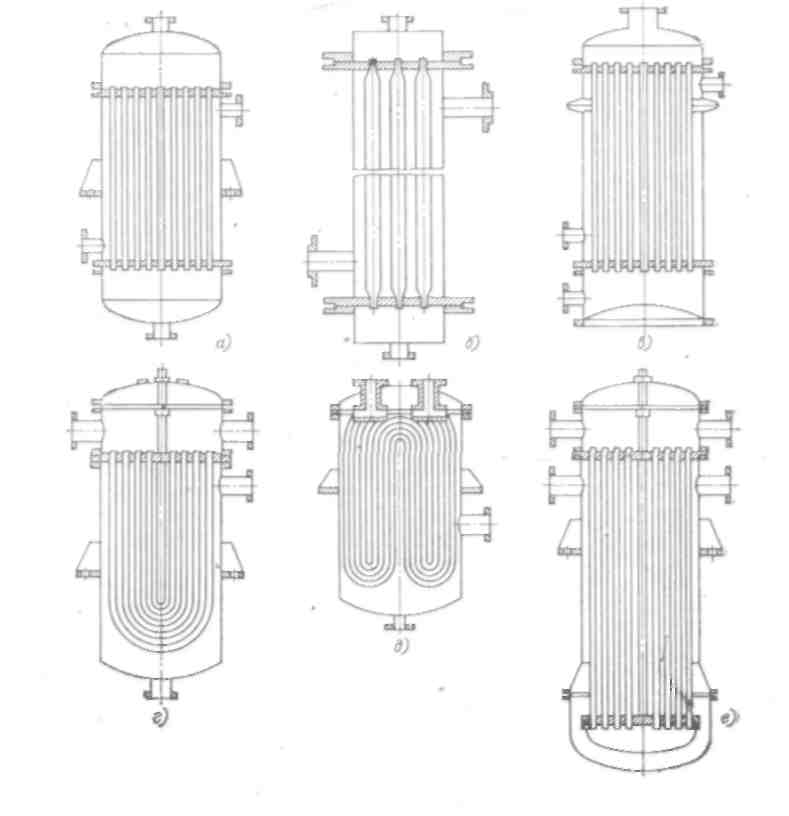

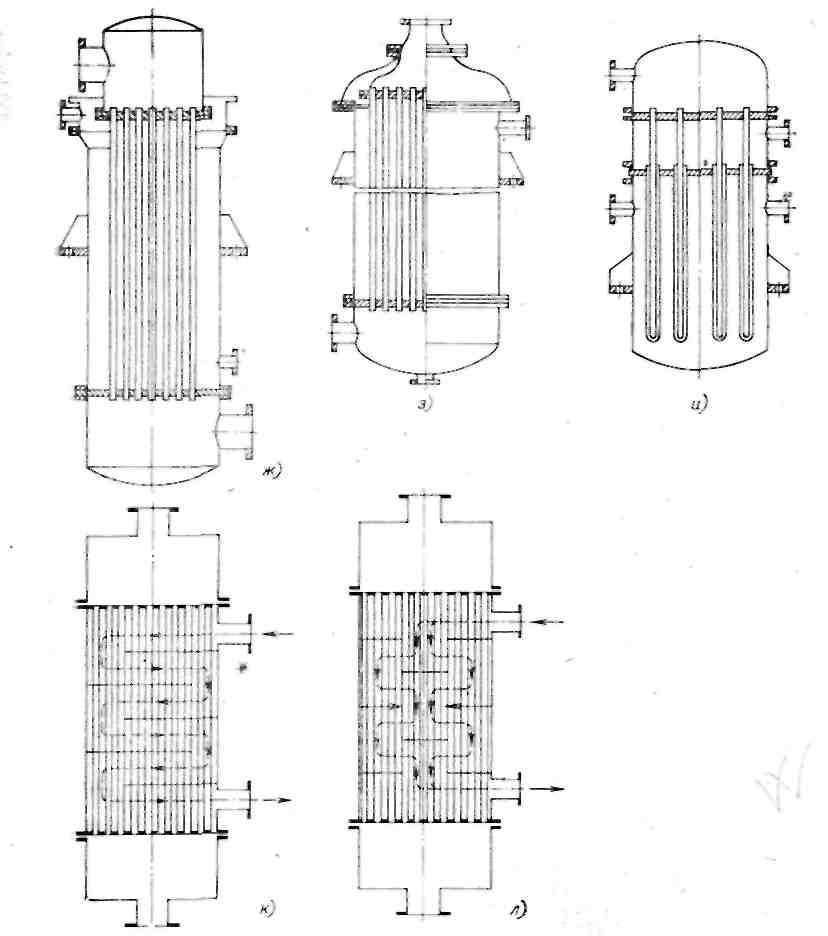

Значительно чаще используют теплообменные аппараты непрерывного действия. Наибольшее распространение получили кожухотрубчатые теплообменники. Они предназначены для работы с теплоносителями жидкость - жидкость, пар - жидкость, газ - жидкость, газ-газ.

5.1 Кожухотрубчатые теплообменники

Кожухотрубчатые теплообменники (самые распространенные), представляют собой аппараты выполненные из пучков труб собранных при помощи трубных решеток и ограниченные кожухами и крышками со штуцерами.

Трубчатые и межтрубчатые пространства в аппарате размещены, а каждая из этих пространств может быть разделено при помощи перегородок на несколько ходов. Перегородки устанавливаются с целью увеличения скорости, а следовательно и интенсивность теплообменных теплоносителей. Трубки теплообменника изготавливаются прямым и U-образным, W-образным. Проходное сечение межтрубного пространства 2-3 раза больше проходного сечения внутри труб, поэтому при разных расходах теплоносителей (если теплообмен происходит без изменения их агрегатного состояния). Часто получаются пониженные скорости теплоносителей и малые значения коэффициентов теплоотдачи, на стороне межтрубного пространства, что значительно снижает коэффициент теплопередачи в аппаратах. Для уменьшения засорения золой дымовые газы пропускают внутри труб воздух через межтрубное пространство.

Кожухотрубчатые аппараты могут быть вертикальные или горизонтальные.

а) б) в) г)

а - с жестким креплением труб в трубных решетках; б, в - с U - и W-образными трубками; г - с концентрическими и сегментными поперечными перегородками.

Рисунок 3 - Кожухотрубчатые рекуперативные теплообменные аппараты

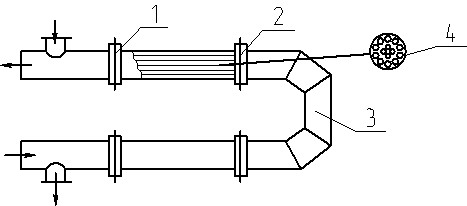

5.2 Секционные теплообменники и теплообменники труба в трубе

Секционные трубчатые теплообменники при одинаковых расположениях имеют меньшую разницу в скоростях движения теплоносителей в трубе и межтрубчатом пространстве и повышенные коэффициенты теплопередач по сравнению с обычными трубчатыми теплообменниками.

- Линзовый компенсатор; 2 - Разборная (на резьбе) трубная решетка; 3 - Калач. 4 - Трубки.

Рисунок 4 – Секционный теплообменник типа «труба в трубе»

5.3 Парожидкостные, винтовые, ребристые трубчатые теплообменники и теплообменники с поперечным током

4.3.1 Парожидкостные теплообменники

Пар в межтрубном пространстве, а вода в трубке. Для компенсации тепловых удлинений между кожухом и трубками устанавливается линзовые, сальниковые, сильфонные или мембранные компенсаторы.

4.3.2 Винтовые теплообменники

На тепловых электростанциях получили распространение для нагрева воды и пара. Нагретая вод поднимается по нескольким параллельно включенным змеевкам, а пар идет противотоком по спиральному каналу образующими винтовыми перегородками.

4.3.3 Ребристые трубчатые теплообменники

Наиболее эффективны в условиях когда коэффициенты теплоотдачи по обеим сторонам стенки значительно различаются.

4.3.4 Теплообменник с поперечным током

Отличается повышенным коэффициентом теплоотдачи на наружной поверхности труб в следствии того, что теплоноситель движется поперек трубчатого пучка и имеет относительно повышенную скорость.

5.4 Спиральные теплообменники

Изготавливаются также из гладких металлических листов по назначенной большей толщины (до 8 мм) и предназначенные для подогрева и охлаждения жидкостей и газов с давлением до 1 МПа. Могут работать противотоком и прямотоком.

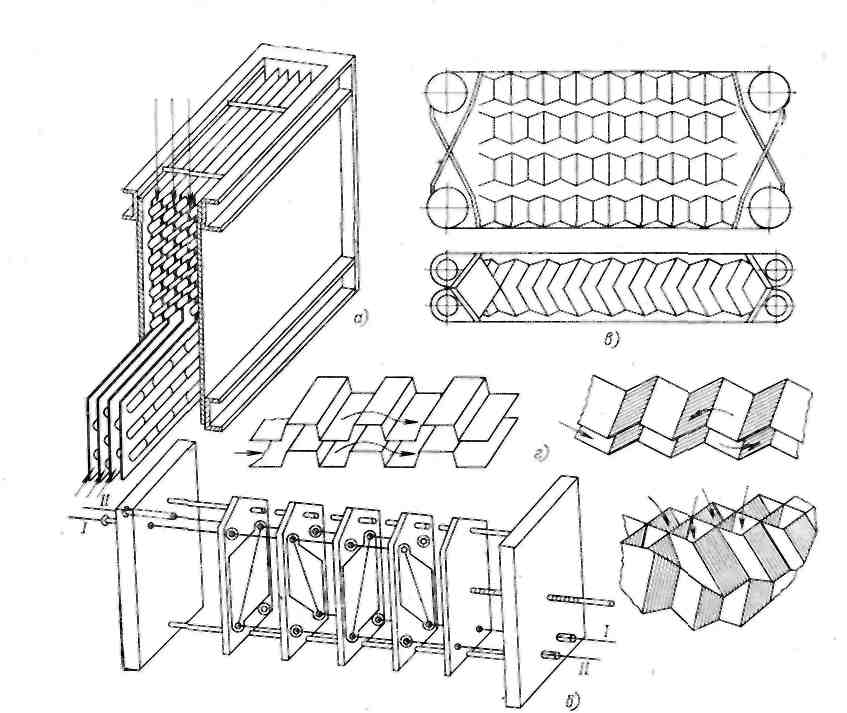

5.5 Пластинчатые теплообменники

Пластинчатые теплообменники (рис. 5) имеют щелевидные каналы, образованные параллельными пластинами. В простейшем случае пластины могут быть плоскими. Для интенсификации теплообмена и повышения компактности пластинам при изготовлении придают различные профили, а между плоскими пластинами помещают профилированные вставки.

Толщина пластин - от 0,5 до 2 мм. Поверхность теплообмена одной пластины - от 0,15 до 1,4 м2, расстояние между пластинами - от 2 до 5 мм.

Рисунок 5 - Пластинчатые теплообменники

5.6 Рекуперативные аппараты периодического действия

Рекуперативные аппараты периодического действия широко применяют в промышленности. К ним относят реакционные аппараты, варочные и запарочные котлы, водоподогреватели-аккумуляторы (бойлеры - аккумуляторы), автоклавы и т. д.

Аппараты периодического действия предназначены для нагрева воды, различных сред и материалов и поддержания необходимого температурного уровня и давления в них в течение некоторого периода времени. За время нагревания и стабилизации в воде или другой среде накапливается теплота, протекают химические реакции, а затем вода отпускается потребителю, а обработанная среда охлаждается. Темп и время нагревания определяются назначением аппаратов, технологией производства и физическими свойствами среды.

Водоподогреватели-аккумуляторы предназначены для снятия пиковых тепловых нагрузок отопительной системы и горячего водоснабжения. В этом случае большую массу воды можно нагревать в течение длительного промежутка времени теплоносителем с относительно низкой температурой. Нагретая в бойлерах-аккумуляторах вода, как правило, расходуется в течение короткого промежутка времени, например, в душевых промышленных предприятий.

Во всех аппаратах периодического действия происходит нестационарный теплообмен.

Уравнение теплопередачи при нестационарном режиме работы имеет вид

(5.1)

где ![]() - время работы аппарата;

- время работы аппарата;

![]() - средний температурный напор за время

- средний температурный напор за время ![]() .

.

При периодическом процессе нагревания или охлаждения могут изменяться со временем температуры как обоих теплоносителей, так и только одного из них. Последнее имеет место, например, в бойлерах-аккумуляторах с паровым обогревом.

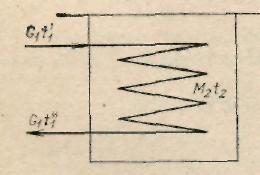

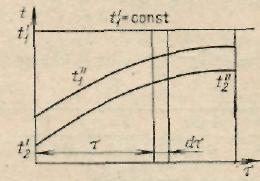

Рассмотрим наиболее общий случай, когда изменяются температуры обоих теплоносителей (рис. 6).

Рисунок 6 - График изменения температур в рекуперативном теплообменнике периодического действия при обогреве теплоносителем без фазового перехода

Пусть в начальный момент времени ![]() масса

масса ![]() воды, находящейся в аккумуляторе, имеет температуру

воды, находящейся в аккумуляторе, имеет температуру ![]() , а в конце периода нагревания

, а в конце периода нагревания ![]() . Нагревание осуществляется горячим теплоносителем с постоянной температурой на входе

. Нагревание осуществляется горячим теплоносителем с постоянной температурой на входе ![]() и расходом

и расходом ![]() . Особенность такого нестационарного теплообмена является то, что с течением времени температура греющего теплоносителя на выходе увеличивается. Изменение температуры греющего теплоносителя и нагреваемой воды во времени изображено на рис.6.

. Особенность такого нестационарного теплообмена является то, что с течением времени температура греющего теплоносителя на выходе увеличивается. Изменение температуры греющего теплоносителя и нагреваемой воды во времени изображено на рис.6.

Уравнение теплопередачи и теплового баланса для всей поверхности теплообмена ![]() за интервал времени

за интервал времени ![]() имеет вид:

имеет вид:

(5.2)

где ![]() - средняя разность температур между теплоносителями в момент времени

- средняя разность температур между теплоносителями в момент времени ![]() ;

;

![]() - текущее значение температуры греющего теплоносителя;

- текущее значение температуры греющего теплоносителя;

![]() - изменение температуры нагреваемой воды за время

- изменение температуры нагреваемой воды за время ![]() .

.

При нагревании холодной воды паром, расчетные соотношения существенно упрощаются, так как температура конденсирующего пара во времени не меняется. Масса нагреваемой воды ![]() также постоянна, а расход пара со временем уменьшается.

также постоянна, а расход пара со временем уменьшается.

Уравнение теплопередачи и теплового баланса имеют вид:

(5.3)

где ![]() - расход пара;

- расход пара;

![]() - энтальпия пара и энтальпия конденсата;

- энтальпия пара и энтальпия конденсата;

5.7 Некоторые методы интенсификации теплообмена

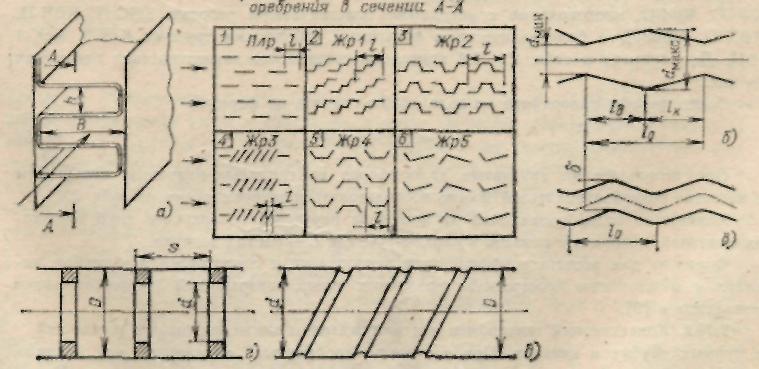

Для интенсификации конвективного теплообмена в ламинарной и переходной областях в трубах большой протяженности применяют шнековые и другие завихрители, обеспечивающие тангенциальную закрутку потока. В переходной области перед входом в каналы протяженностью около длины начального гидродинамического участка и менее устанавливают решетки, шайбы и другие устройства, повышающие турбулентность потока. Искусственно прерывают развивающийся ламинарный или турбулентный пограничный слой во входных участках каналов или ламинарный подслой в переходной и турбулентной областях, применяя короткие трубы и каналы, плоское прерывистое и жалюзийное, проволочное или стерженьковое, оребрение, диффузорно-конфузорные трубы и каналы, трубы с шайбовым и поперечно-спиральным внутренним оребрением и другие поверхности с искусственной дискретной шероховатостью. В ламинарной и турбулентной областях уменьшают поперечные размеры каналов, в том числе с помощью продольного внутеннего оребрения.

Теплообмен интенсифицируют, повышая скорость теплоносителей, увеличивая радиационную составляющую, запыляя потоки прозрачных для инфракрасного излучения воздуха и других двухатомных газов твердыми частицами и подмешивая в них трехатомные и многоатомные газы.

а - с прерывистым плоским (Плр) я жалюзийным (Жр1 — Жр5) оребрением; б - диффузорно-конфузорная труба; в - волнистый канал, образованный гофрированными пластинами; г - труба с внутренним поперечным шайбовым оребрением; д - профильно-витая труба с накатными поперечно-спиральными элементами шероховатости

Рисунок 7 - Эффективные поверхности нагрева

5.8 Тепловые трубы

В настоящее время ТТ находят широкое применение в энергетике, металлургии, химической промышленности и других отраслях. Применение ТТ, например, позволяет утилизировать низкопотенциальную теплоту на температурном уровне 100 °С и ниже. Тепловая труба представляет собой герметичную полость различной геометрии.

Преимущества ТТ:

- простота конструкции;

- отсутствие нагнетателей;

- отсутствие затрат энергии на перемещение теплоносителя;

- герметичность, позволяющая использовать в качестве теплоносителя агрессивные жидкости;

- легкость регулирования;

- маневренность в работе;

- возможность передачи тепловых потоков на большие расстояния при малых температурных напорах;

- высокая теплопроводность, которая превосходит в сотни раз самые теплопроводные металлы.

фитиль

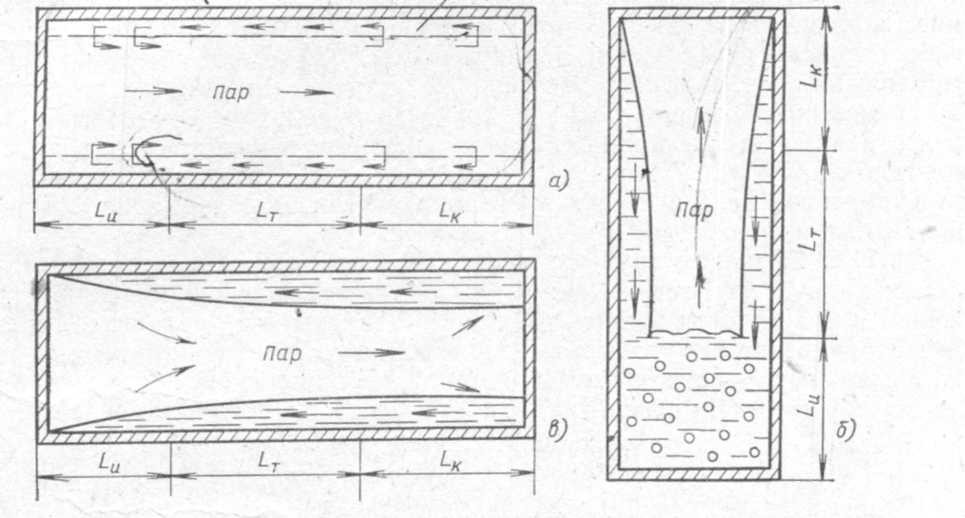

а – фитильные или капиллярные тепловые трубы; б – гравитационные трубы (термосифоны); в – центробежные тепловые трубы.

Рисунок 8 - Принципиальные схемы тепловых труб

В тепловой трубе теплота от охлаждаемой среды отбирается в зоне испарения испаряющейся здесь жидкостью и с потоком образующегося пара переносится на значительное расстояние в зону охлаждения, где передается стенке трубы при конденсации. Образовавшийся конденсат возвращается снова в зону испарения.

В зависимости от способа транспорта жидкости из зоны конденсации в зону нагрева можно выделить три типа тепловых труб (рис. 8).

5.8.1 Фитильные или капиллярные тепловые трубы

В фитильных или капиллярных тепловых трубах (рис. 8,а) по их внутренней поверхности уложен капиллярно-пористый материал - фитиль, пропитанный жидким теплоносителем. При внешнем подводе теплоты в зоне испарения (испарителя) жидкость из фитиля испаряется по всей длине зоны ![]()

![]() . При этом возникает разность давлении, пробуждающая пар двигаться от испарителя к конденсатору, где он конденсируется отдавая скрытую теплоту парообразования. Капиллярная структура фитиля освобождается от жидкости, что создает в этой зоне капиллярное разрежение.

. При этом возникает разность давлении, пробуждающая пар двигаться от испарителя к конденсатору, где он конденсируется отдавая скрытую теплоту парообразования. Капиллярная структура фитиля освобождается от жидкости, что создает в этой зоне капиллярное разрежение.

За счет этого разрежения жидкость подсасывается из охлаждаемой зоны ТТ - конденсатора (длина которой ![]()

![]() ) в испаритель для повторного испарения. Таким образом, в ТТ имеет место процесс непрерывного переноса теплоты парообразования от испарителя к конденсатору. Между зонами испарения и конденсации располагается транспортная зона (длина

) в испаритель для повторного испарения. Таким образом, в ТТ имеет место процесс непрерывного переноса теплоты парообразования от испарителя к конденсатору. Между зонами испарения и конденсации располагается транспортная зона (длина ![]()

![]() ). Процесс будет продолжатся бесконечно, если не произойдет запирание каналов для прохода рабочей жидкости и будет поддерживаться достаточное капиллярное давление. Свойства фитилей существенно влияют на теплопередающую способность ТТ. Фитили должны иметь высокую проницаемость, малый радиус пор, достаточную теплопроводность скелета и должны смачиваться жидким теплоносителем. Перед заправкой трубы теплоносителем материал ТТ и сам теплоноситель должны быть дегазованы. Дегазация важна для высокотемпературных ТТ (более 400°С), так как при увеличении температуры интенсивность выделения газов увеличивается. Поэтому для длительной работы ТТ особо жесткое требование предъявляется к предварительному вакуумированию и качеству сварных соединений.

). Процесс будет продолжатся бесконечно, если не произойдет запирание каналов для прохода рабочей жидкости и будет поддерживаться достаточное капиллярное давление. Свойства фитилей существенно влияют на теплопередающую способность ТТ. Фитили должны иметь высокую проницаемость, малый радиус пор, достаточную теплопроводность скелета и должны смачиваться жидким теплоносителем. Перед заправкой трубы теплоносителем материал ТТ и сам теплоноситель должны быть дегазованы. Дегазация важна для высокотемпературных ТТ (более 400°С), так как при увеличении температуры интенсивность выделения газов увеличивается. Поэтому для длительной работы ТТ особо жесткое требование предъявляется к предварительному вакуумированию и качеству сварных соединений.

5.8.2 Гравитационные трубы (термосифоны)

В гравитационных тепловых трубах (термосифонах) (рис. 8,б) возврат конденсата из конденсатора в зону испарения происходит за счет сил тяжести, т. е. для нормальной работы термосифонов обязательно расположение конденсатора выше зоны испарения.

Термосифоны часто называют в технике трубами Перкинса. Термосифоны представляют собой герметически замкнутый объем, часть которого заполнена жидким теплоносителем. Тепловой поток подводится к нижней части термосифона, а отводится от верхней. При подводе теплоты к жидкому теплоносителю в зоне нагревания происходит процесс испарения или кипения жидкости; образующиеся пары поднимаются вверх и конденсируются на внутренней стенке тепловода. Образовавшийся конденсат стекает в зону нагревания за счет сил гравитации.

Достоинства:

- простота конструкции;

- возможности охлаждать тепловыделяющие поверхности сложной конфигурации, когда установка пористой структуры ТТ на тепловыделяющей поверхности затруднена.

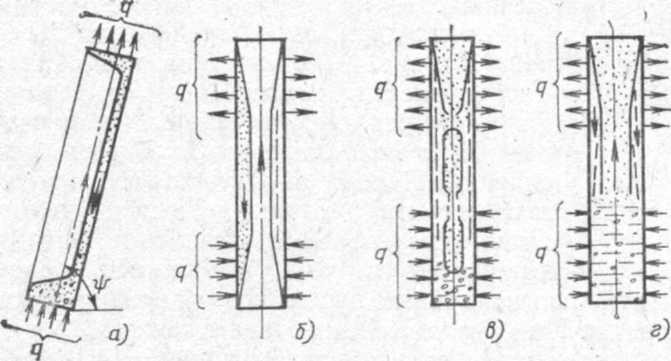

В зависимости от геометрии термосифонной трубы различают:

- термосифоны цилиндрические;

- плоские.

В зависимости от места подвода теплоты к испарителю:

- термосифоны с торцевым (рис. 9,а);

- боковым (рис. 9,б) подводом.

Рисунок 9 - Схемы работы термосифонов

На теплопередающую способность термосифона большое влияние оказывает присутствие нейтральных газов. Термосифоны чаще работают в режиме двухфазной среды. Присутствие нейтрального газа снижает интенсивность конденсации. Наиболее распространенные термосифоны с боковым подводом тепла.

В зависимости от количества залитого теплоносителя в зоне подвода теплоты, теплового потока на стенке и диаметра термосифона могут осуществляться два режима работы, качественно отличающиеся друг от друга:

режим стекающей пленки. Количество залитого теплоносителя находится в полном соответствии с передаваемым тепловым потоком, т. е. пленка жидкости покрывает при работе только внутреннюю поверхность термосифона. Избыток жидкости в нижней части тепловода отсутствует; режим двухфазной среды:а) В термосифонах относительно малого диаметра перемещение паровой фазы из зоны нагревания в зону конденсации осуществляется в виде пробок, «снарядов» (рис. 9,в).

б) В термосифонах с большим диаметром происходит всплывание отдельных пузырьков пара без объединения их в паровые пробки. Поэтому такой режим работы термосифона часто называют барботажным.

5.8.3 Центробежные тепловые трубы

В центробежных тепловых трубах (рис.8,б) корпус трубы вращается вокруг своей продольной оси. В таких трубах толщина слоя жидкости внутри ТТ в зоне конденсации больше, чем в зоне испарения, и возврат конденсата из зоны охлаждения в зону нагрева осуществляется за счет центробежных сил.

По виду теплоносителя ТТ делят:

Криогенные (122К); Трубы для умеренных температур (628 К); Жидкометаллические.ТТ с жидким металлом применяются в энергетике для охлаждения ядерных и изотопных реакторов, для сооружения термоионных и термоэлектрических генераторов, для утилизации теплоты в установках газификации.

Среднетемпературные в электронике для охлаждения генераторных ламп, охлаждение приборных блоков.

Криогенные ТТ применяются для охлажнеия инфрокрасных датчиков, лазерных систем и т. д.