ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение | 2-3 | |

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ | ||

I | Общее понятие и сущность судебной экспертизы | 4-5 |

II | Понятие и сущность экспертных методик | 6-14 |

III | Виды экспертных методик | 15-19 |

IV | Типовая методика исследования следов орудий взлома | 20-25 |

Заключение | 26 | |

Список использованной литературы | 27 |

ВВЕДЕНИЕ

Современный мир подвержен росту преступности, изменения в социально-экономической и политической системе общества, побуждают к поиску новых форм расследования и раскрытия преступления. Поиск новых теоретических разработок в криминалистике призван оказать позитивное влияние на практическую сторону борьбы с преступностью. Перед правоохранительными органами становились и продолжали становиться такие задачи как:

- предупреждение и профилактика правонарушений; быстрое и полное раскрытие и расследование преступлений; защита собственности от противоправных посягательств.

Говоря о проблемах методического характера, следует, прежде всего, отметить факт включения в сферу судебной экспертизы новых объектов, возникновения новых задач, которые ставит перед экспертами следственная практика, требующих разработки на основе уже имеющегося эмпирического материала соответствующих экспертных методик исследовании. И это едва ли не главная проблема в практической деятельности экспертов. Именно разработка новых методов и методик исследования, их апробация, внедрение и сертификация является основной проблемой, над которой в настоящее время усиленно работают не только сотрудники ЭКЦ МВД России, но и всех экспертно-криминалистических подразделений.

Основной задачей, которая ставится перед судебными экспертами остается поиск истины по уголовному делу и формирование доказательственной базы.

В данной работе рассмотрены общие понятия судебной эксперты, а также методики судебно-экспертных исследований, и их краткая характеристика, а также основные формы применения в практической деятельности.

Цель исследования – рассмотрение понятий и классификации методик судебной экспертизы. Для достижения этой цели решаются следующие задачи:

Исследование общего понятия и сущности судебной экспертизы. Рассмотреть понятие и сущность методик судебно-экспертной деятельности. Изучить классификацию методов судебно-экспертной деятельности, а также возможности применения данных методов в практической деятельности.Объект исследования – методологическая основа теории судебной экспертизы.

Предмет исследования – система норм теории судебной экспертизы, касающаяся методики производства судебных экспертиз.

I. Общее понятие и сущность судебной экспертизы

Понятие «экспертиза» (эксперт от лат. expertus – знающий по опыту, опытный, испытанный, проверенный) используется в науке и практике для обозначения исследований, требующих использования профессиональных знаний.

Кроме того, существует нормативное закрепление понятия «судебная экспертиза», описанного в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», которое гласит, что «судебная экспертиза» – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.1

Сущностью судебной экспертизы является представление на основе анализа представляемых материальных объектов и различных документов фактических данных, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела2. Результаты экспертизы получаются опытным путем с помощью специального инструментария – экспертных методик.

Сущность судебной экспертизы состоит в проведении сведущим лицом — экспертом или специалистов — на основе его специальных познаний самостоятельного процессуального исследования, необходимого для доказывания тех или иных обстоятельств дела с помощью заключения эксперта. Как видно из данного определения, судебная экспертиза обладает следующими отличительными признаками:

- Проведение ее лицом, сведущим в определенной специальной области или областях знаний. Необходимость в использовании этих познаний для проведения особого исследования объекта. Самостоятельный характер такого исследования. Особая процессуальная форма экспертного исследования.

К специальным познаниям относятся знания в науке, технике, искусстве или ремесле и других отдельных областях человеческой деятельности. Постановка перед экспертами вопросов правового характера по общему правилу недопустима.

Как известно, любая наука, в том числе и судебная экспертиза имеет свою теорию и методологию. Причем постоянно формируются новые частные теории, создаются новые роды (виды) экспертиз. Для исследования объектов разрабатываются методики, содержащие системы научно обоснованных методов, приемов и технических средств. Изучение теоретической и методологической основы судебной экспертизы, а также внедрение новых методов и методик исследования позволяет более эффективно осуществлять производство судебной экспертизы, а также достигать задачи, поставленные перед правосудием, в рамках конкретного уголовного процесса.

II. Понятие и сущность экспертных методик

В настоящее время, существует несколько словарных определений понятия «метод» и «методика». Некоторые ученые рассматривают его как способ познания действительности, изучения явлений природы и общественной жизни3, другие как способ познания общей теорией судебной экспертизы своего предмета; способ или прием выполнения судебно-экспертного исследования.4

Наука состоит из системы знаний и с каждым годом она становится все более разветвленной, в связи с этим растет и количество методов и методик исследования. Это объясняется тем, что действительность нашего мира, каждое явление в жизни требует различных подходов для их изучения. И потому как наши познания и техническая база постоянно увеличиваются, то и количество методов непрерывно возрастает.

Каждая методика, используемая при производстве судебной экспертизы, имеет свои особенности и специфику, определяемые задачами и целями конкретной экспертизы. Так, например, субъектом применения экспертиз является судебный эксперт, предметами воздействия будут объекты экспертного исследования, условия реализации методов определяются установленной законодательством процедурой производства судебной экспертизы, а средствами, при помощи которых эти методы претворяются в действие, становятся приборы и другие средства, допустимые к использованию при производстве судебной экспертизы.

Большинство источников относит понятие «методика» к одному или нескольким видами деятельности. В Энциклопедическом словаре (1954) под методикой понимается «система приемов, применяемых в научно-исследовательской работе или педагогической деятельности»5

Специальное определение методики военно-научного исследования дает «Военный энциклопедический словарь (1983) как «Совокупность форм, способов, приемов, процедур, применяемых в определенной логической последовательности для эффективного решения военно-научных задач; прикладной раздел военной теории и практики. Методика может быть общей, используемой в военно-научном исследовании любого характера, или частной, определяющей порядок решения отдельной задачи»6.

Понятие «экспертной методики» встречается и в работах ученых-криминалистов, таких как А. Шляхова, А. Винберга, В. Колмакова, Д. Мирского и других.

Одним из первых ученых, предложивших определение экспертной методики, является . Понятие звучало как: «Методика каждого вида судебной экспертизы – это система методов, приемов и технических средств, применяемых для решения конкретных задач в определенной последовательности и учитывая специфику решаемых вопросов и исследуемых вещественных доказательств»7.

Похожее определение сформировали в своей совместной работе и : «Под методикой судебной экспертизы понимается система научно обоснованных методов, приемов и технических средств (приборов, аппаратуры, приспособлений), упорядоченных и целенаправленных на изучение специфических объектов и решение вопросов, относящихся к предмету экспертизы»8. Далее указывалось, что методы, составляющие содержание методики, применяются в определенной последовательности, зависящей как от поставленных задач и этапов исследования, так т от условий, в которых проводится экспертиза.

Во всех предыдущих определениях особое внимание уделяется упорядоченности содержащихся в ней методов и приемов, определенная их последовательность, позволяющая рассматривать методику как определенную программу действий эксперта. Методы экспертизы основываются на9: (см. схему №1):

Схема №1.

Принято различать методы исследования, применяемые в науке при разработке теоретических и экспериментальных проблем, и методы, применяемые в экспертной деятельности. Однако это деление весьма условно, так как используемые в экспертной практике методы также имеют научный характер, поскольку основываются на достижениях науки и техники10.

До 1990г. была известна лишь одна работа, полностью посвященная проблеме экспертной методики. Этой работой являлась статься «Понятие и структура методики экспертного исследования. Обобщенная модель методического руководства по судебным экспертизам». В статье экспертная методика определялась как: «Детально регламентируемую программу изучения лицом, обладающим специальными познаниями, свойств определенных объектов для установления обстоятельств, имеющих доказательное значение, содержанием которой является применение в определенной последовательности, разработанной для этой цели системы методов исследования»11. Следует отметить, что данное понятие весьма громоздко, ведь отметив проведение исследования экспертом, излишне указывать на то, что лицо, проводимое экспертизу должно обладать специальными познаниями.

Таким образом, методы и методики, применяемые судебными экспертами, образуют целостную систему, направленную на достижение целей и разрешение задач судебно-экспертного исследования и, в конечном счете, на установление истины по делу.

Для практического применения определенной методики имеет большое значение и научная обоснованность, то есть эксперт должен стремиться к получению достоверных результатов. Кроме этого методики проведения конкретной экспертизы в судебно-экспертной деятельности должны отвечать требованиям допустимости. То есть соответствовать принципам процесса установления истины, а также безопасностью проведения исследования. К тому же методы не должны противоречить требованиям этичности и законности, так как они используются в сфере судопроизводства.

Кроме того, при производстве экспертизы эксперт должен стремиться к выбору метода, который позволить сохранить объект исследования в том виде и состоянии, в котором он поступил на экспертизу. Если такой возможности не предоставляется, то можно провести разрушающее объект исследование, или исследование, требующее некоторой части исследуемого материала, предварительно согласовав это со следователем или судом назначившим экспертизу.

Законом регулируется и срок производства экспертизы, в соответствии с которым должен выбираться и метод, применяемый при исследовании объектов и даче экспертного заключения12. Соблюдая данное условие, необходимым является правильность выбора методика, который обеспечивается тем, что все средства и затраченные силы будут сопоставимы с конечным результатом и целью, который достигнет эксперт при выборе данной методике. Не стоит и забывать о том, что выбор определенной методики или метода должны быть очевидны и наглядны для всех участников судопроизводства.

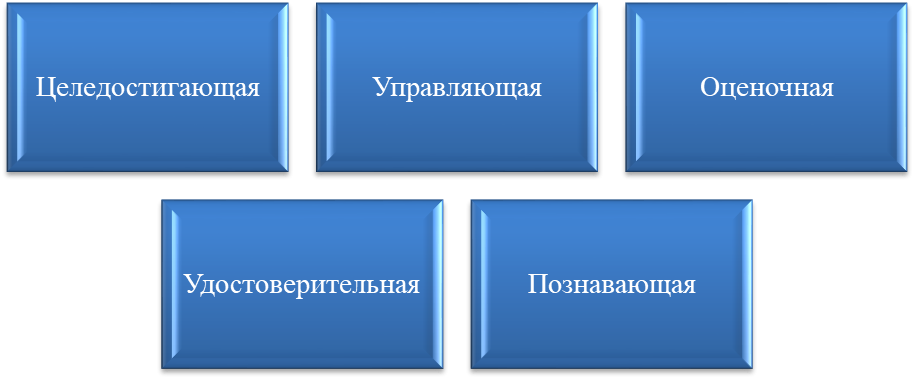

В 1991 г. в своей кандидатской диссертации рассмотрела и доказала, что именно функции рассматриваемого понятия определяют роль и место, которое экспертная методика занимает в системе категорий общей теории судебных экспертиз. К таковым функциям были отнесены (см. схему№2):

Схема №2

Последующее данное определение, было сформировано как: «Экспертная методика – это программа решения экспертной задачи, состоящая из последовательных практических и мыслительных операций, направленных на познание свойств и связей исследуемых объектов и предполагающих для этого применения систем определенных методов и средств исследования».

Так же следует провести параллель с понятием «методика» в криминалистике, являющейся основой для судебно-экспертных наук. Данный термин в криминалистике имеет несколько значений.

Криминалистическая методика, или методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений – таково название заключительного раздела науки «криминалистика». Здесь этот термин обозначает систему определенных научных положений и разрабатываемых на их основе «частных методик», т. е. методик расследования и предотвращения преступлений различных видов.

В криминалистике существует еще одно значение этого понятия, обозначающее тактику осуществления какого-либо действия, когда излагается система тактических приемов, применяемых в определенной последовательности. Примером такой методики может стать тактика осмотра трупа, производства обыска в помещениях и других следственных действий. Все эти методики носят лишь рекомендательный характер, последовательность проводимых действий может изменяться в зависимости от ситуации и условий.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что предписанная методика программы действия состоит из указаний на методы, материальные средства познания, последовательность и процедуры их применения. В содержание методики может входить и характеристика ожидаемых результатов, а в случае возможности их вариантов – характеристика каждого из вариантов с ожидаемой оценкой их значения и возможным пределам отклонения.

Предписания могут касаться и условий применения той или иной методики. Данное требование необходимо по причине зависимости результатов от применяемой методики, и результатов использования совокупности методик в одном исследовании.

Сказанное выше позволяет прийти к выводу, что понятие методики исследования и метода являются не равнозначными. Понятие метод включает в себя понятие методику. Сам по себе метод в широком смысле слова есть способ познания действительности, изучения явлений природы или общественной жизни, достижения какой-либо цели, решения задачи, т. е. определенным образом упорядоченная познавательная деятельность.

Так же следует отметить, что в применяемых экспертных методиках используются различные методы, которые в свою очередь должны отвечать современным требованиям и принципам проведения следственных действий. Следовательно, для методик исследования характерны такие же требования.

В завершении рассмотрения сущности экспертных методик, нельзя не отметить, принципы допустимости использования методик в судебно-экспертном исследовании. К ним относятся (см. схему №3):

Схема №3

- Законность и этичность методики.

Использование методик в сфере судопроизводства, в качестве объектов исследования могут выступать не только предметы, но и люди. Следовательно, использование заявленных методов в экспертном исследовании должно отвечать конституционным принципам законности и нравственным категориям общества, т. е. не ущемлять права граждан, не унижать их достоинства, исключать угрозу и насилие и не приводить к нарушению норм процессуального права. Должны соблюдаться процессуальная форма заключения эксперта и все требуемые для нее реквизиты. В соответствии с ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ эксперт должен поставить свою подпись, удостоверяющую, что он предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

- Научность методики, средств и специальных знаний.

Является одним их важных требований, используемых при производстве судебной экспертизы. Положительные ответы на вопросы о соответствии средств и методов этим требованиям должны содержаться в той науке, из которой заимствованы эти методы и средства и где они испытаны первоначально.

- Точность результатов.

Точность тем выше, чем меньше разница между измеряемой и истинной величины. Для соответствия экспертных методик данном принципу в исследовании используют последние достижения науки и приборы, обеспечивающие лучшую воспроизводимость измерений.

- Надежность результатов.

Является существенным критерием, которая связана, прежде всего, с использованием исправных и настроенных приборов и аппаратуры.

- Эффективность для решения экспертных задач.

Эффективность как принцип методики необходимы для соблюдения процессуальных сроков для достижения экспертных задач, а также для рентабельности используемой методики, иначе говоря, затраченные ресурсы и средства должны соизмеряться ценностью полученных результатов.

- Безопасность.

Судебно-экспертные методики, используемые в исследовании должны быть безопасны, т. е. их применение не должно угрожать жизни и здоровью людей. Особенно это актуально при использовании опасных для жизни и здоровья методов и средств вне лабораторий, когда судебные эксперты выступают в качестве специалистов при производстве следственных и судебных действий.

Таким образом, при соблюдении вышеперечисленных требований, эксперт при ответе на поставленные вопросы, в рамках производства судебной экспертизы, выбирает наиболее эффективную и действенную методику, которая позволяет более правильно и точно выполнить поставленные перед ним задачи.

III. Виды экспертных методик.

Классифицировать судебно-экспертные методики можно по различным основаниям. Многие эксперты разрабатывают свои приемы изучения объектов исследования, основываясь на научных разработках опытным путем, решают практические задачи, выявляют характер и свойства объектов конкретных экспертиз. Многие авторы классифицируют методы с точки зрения общности и субординации.

В настоящее время, составлены и согласованны ведомствами, около 300 судебно-экспертных методик, применяемых государственными экспертными учреждениями.

Экспертное исследование основывается на методиках производства экспертиз различных классов, родов и видов, являющихся результатом специальных научных разработок. Целью создания судебно-экспертной методики является как получение новой информации об объекте исследования, так и решение определенных экспертных задач. Следует заметить, что при использовании конкретной методики на различных исследуемых объектах, могут возникнуть проблемы получения результата, так как изучаемые объекты не редко требуют особого подхода. Связано данное явление, прежде всего с различными условиями следообразования. Следовательно, в рекомендуемых методиках должны содержаться граничные условия ее применения, т. е. условия, при которых применение методики позволит получить достоверный результат, отвечающий строгим требованиям надежности, точности и обоснованности.

Родовая (видовая) методика представляет собой совокупность средств и способов производства экспертиз данного рода (вида).

Типовая методика предназначена для решения типовых для данного рода (вида) экспертизы задач. В определенных случаях этот тип методик можно применять без изменений и поправок на особенности исследуемого объекта. Разработкой типовых судебно-экспертных методик, как правило, занимаются ведущие государственные судебно экспертные учреждения, и обычно излагаются в методических рекомендациях, подготавливаемых данными учреждениями.

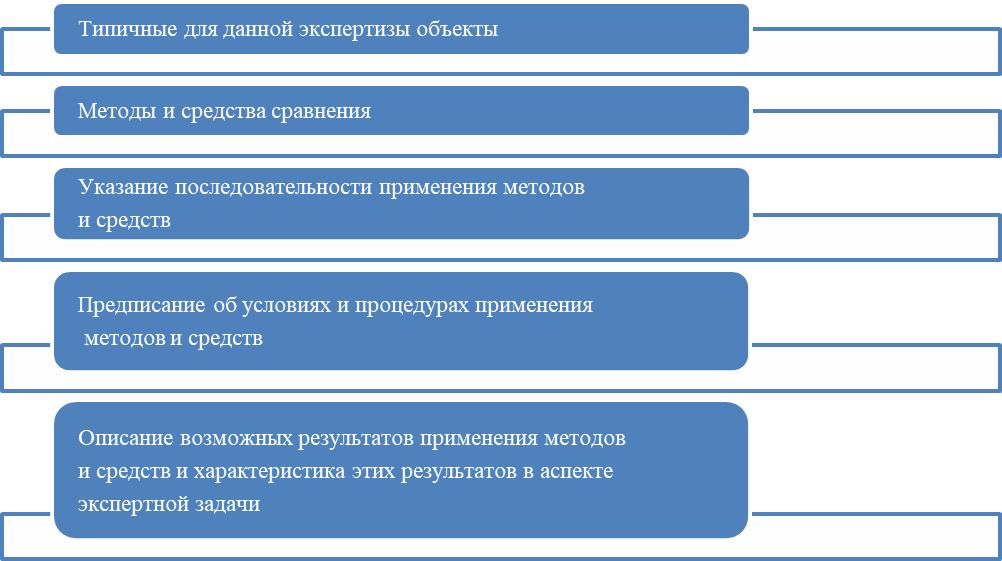

В своей деятельности по созданию методик они основываются на методические рекомендации, опыт научно-исследовательских работ, решение научных конференций и т. д. Для получения судебно-экспертной методики статуса типовой, она должна пройти этапы апробации и внедрения. Структура типовой методики включает в себя следующие элементы (см. схему №4):

Схема №4

Конкретная или частная, экспертная методика является решением определенной экспертной задачи и представляет собой либо результат приспособления, модификации типовой экспертной методики к решению конкретной задачи, либо плод творческого подхода эксперта к решению нетривиальной задачи.

По мнению 13, такая экспертная методика может быть результатом:

- Применения экспертом личного опыта при решении новой задачи, не возникавшей ранее в экспертной деятельности, либо эксперимента, проведенного в процессе данной экспертизы. Проявления экспертом творческого подхода – модернизация ранее использованного прибора, дополнения общепринятой методики новым приемом, свежим подходом к объекту или задачи. Решение задачи полностью на основе, созданной для данного исследования экспертной методики путем синтеза данных и методов различной наук, что чаще всего происходит при создании и становлении новых родов и видов экспертиз.

замечает14, что этот период может быть длительным, опыт применения подобной методики обобщается, проверяется экспериментально.

Особо следует обратить внимание на понятие комплексной экспертной методики. Данный термин можно рассматривать в двух значениях:

- Понятие фактически не несет смысловой нагрузки, так как любая методика может содержать указания на применение как одного, так и нескольких однородных или разнородных или разнородных методов, которые и применяются в комплексе. Понятие относится не к экспертной методикой, а с методикой организации и проведения комплексной экспертизы, т. е. указаниями по решению процессуальных и организационных вопросов этой разновидности экспертной деятельности.

В настоящее время экспертизы проводятся сотрудниками экспертных учреждений различных ведомств, испытывающих трудности в методическом обеспечении. Рассредоточение публикаций об экспертных методиках в ведомственных изданиях также затрудняет ознакомление с ними следственных и судебных работников, проводящих анализ заключений экспертов. Практически недоступны эти сведения и для других участников судопроизводства.

В связи с этим, а также в целях обеспечения научно-методического единообразия применяемых методик, облегчения доступа к ним всех заинтересованных лиц в настоящее время осуществляется паспортизация и каталогизация методик исследования вещественных доказательств. Эта работа проводится под эгидой Федерального межведомственного координационно-методического совета по проблемам экспертной деятельности, образованного в 1996 г.

Деятельность по паспортизации экспертных методик проводится на основе изданного в апреле 1996 г. совместного Приказа РФЦСЭ при МЮ России и ЭКЦ МВД России “Об организации паспортизации экспертных методик”, которым были утверждены формы паспорта и инструкция о порядке его подготовки.

Предполагается составить паспорта всех действующих в экспертной практике типовых методик и включить их в общефедеральный каталог методик исследования вещественных доказательств, используемых в практике работы государственных экспертных учреждений Российской Федерации. Этот каталог будет утвержден вышеуказанным Межведомственным советом15.

Конкретные методики, представляющие программы действий эксперта по выполнению конкретной экспертизы, реализуются по ходу формирования этих программ и содержатся в развернутом заключении эксперта. Обобщение конкретных методик может осуществляться при анализе экспертной практики, подготовке специальных обзоров, а также излагаться в авторских публикациях эксперта.

Конкретные, или частные, методики, представляющие собой программы действий эксперта по выполнению конкретной экспертизы реализуются по ходу их формирования и содержатся в развернутом заключении эксперта, а также могут быть изложены в авторских публикациях эксперта.

IV. Типовая методика исследования следов орудий взлома

Начиная характеризовать типовую методику следов орудий взлома, следует указать типичные объекты для данного вида экспертизы. К орудиям взлома относятся любые инструменты – заводского или кустарного производства, которые содержат в себе признаки внешнего строения и совпадающие между собой по форме, размерами, способу обработки и т. п.

При использовании любого инструмента его внешнее строение претерпевает различные изменения, в результате чего возникают новые признаки и уничтожаются или преобразуются признаки, имевшиеся ранее. Случайность возникновения этих признаков на рабочей части инструмента служит основанием для их отнесения к особенностям, свойственным только отдельным объектам.

При нажиме или ударе инструментом следовоспринимающий материал испытывает нагрузку, под воздействием которой на нем образуются следы, отображающие внешнее строение части инструмента, вступившей в контакт со следовоспринимающим материалом.

Следующим структурным элементом методики является описание средств исследования (оборудования, инструментов и используемых материалов). К ним в данной методике относится:

- Универсальный измерительный инструмент для производства линейных измерений (с точностью 0,1 мм). Радиусомеры для измерения радиусов кривизны. Набор слесарных инструментов. Бинокулярный микроскоп. Слепочные массы. Средства фиксации исследуемых объектов и иллюстрации экспертных выводов – фотоаппаратура и фотоматериалы, компьютеры, сканеры и т. п. Следотеки. Коллекции инструментов и других распространенных предметов, используемых в качестве орудий взлома. Справочные материалы по инструментам.

Впоследствии, главным элементом методики является последовательность описания действий эксперта, а также предписания об условиях и процедурах применения методов и средств.

Принимаются во внимание материалы следоносителя (вид, степень твердости, однородность, характер поверхности и т. д.), вид следа, условия и механизм его образования. Осматривается дно следа: нет ли на нем частиц вещества (ржавчины, краски, смазки) от инструмента, которым он образован; нет ли отслоений краски, которая может быть обнаружена на инструменте (имеющиеся в следе посторонние частицы целесообразно сфотографировать и после детального и сравнительного трасологического исследования следов передать для проведения иных исследований). Фотографирование следа в целях запечатления его общего вида, а также выделения и усиления контраста его контуров и рельефа; изображение следа получают как прямое, так и зеркальное, что облегчит последующее сравнение его с инструментом. Более подробное изучение следа для получения данных, которые позволят установить соответствующий следу участок поверхности проверяемого инструмента. Для этого определяются конфигурация следа, его размеры, особенности поверхности дна; уточняется механизм следообразования (в частности, направление и величина приложенного усилия).

Данные об общем строении следа служат основанием для определения типа (вида) инструмента, которым он образован.

Установлению групповой принадлежности инструмента по оставленному им следу способствует использование коллекций различных видов наиболее распространенных инструментов, выпускаемых промышленностью.

Осмотр и исследование проверяемого инструмента.Определяются тип, назначение и способ изготовления инструмента; характер его поверхности; наличие веществ, которые могли остаться в следе. Наиболее тщательно осматривается рабочая часть инструмента для выяснения, нет ли на ней признаков недавнего изменения (заточки, повреждения), а также наличия посторонних веществ (при необходимости в результате специальных исследований устанавливается, однородны ли эти вещества с материалом следоносителя). Фотографируется общий вид инструмента.

Проведение сравнительного исследования.Количество частей инструмента, подлежащих сравнению, зависит от типа инструмента и строения следа.

Механизм следообразования применительно к исследуемым объектам требуется определить в виде наиболее вероятного варианта; при необходимости его проверяют экспериментально.

После того как будет установлено, что след мог быть оставлен проверяемым инструментом, детально изучается вероятная контактная поверхность инструмента; выявляются все частные признаки ее внешнего строения до такой степени детализации, которую может воспринять и отобразить материал следоносителя. При детальном сравнительном исследовании изучается, насколько эти признаки инструмента отображаются в следе. Исследуемые детали сопоставляются по конфигурации, размерам и локализации.

Сравнению подвергаются непосредственно объекты исследования и фотоснимки следа и соответствующей части инструмента, выполненные в одном масштабе. Фотографировать объекты требуется при одинаковых условиях, применяя для выделения рельефа необходимые приемы освещения.

Чтобы более объективно проверить, насколько полно и точно на определенном материале отображаются те или иные детали инструмента, целесообразно получить экспериментальные следы и сравнить их со следами, изъятыми с места происшествия. Для получения экспериментальных следов используется такой же материал или подобный по строению тому, на котором находится исследуемый след.

Получение экспериментальных следов не должно повлечь за собой каких-либо заметных изменений внешнего строения контактной части инструмента.

При наличии глубоких следов следует изготовить с них слепки с помощью полимерных материалов, которые легко извлекаются, хорошо воспроизводят строение дна следа и облегчают его сравнение с соответствующей частью инструмента.

Способы сравнения в каждом случае выбираются в зависимости от особенностей следа и проверяемого объекта, чтобы полученные результаты были максимально наглядны и убедительны. Наряду с визуальным сопоставлением применяется сравнение размерных характеристик (в том числе радиусов закругления отдельных элементов с использованием радиусомеров). Применяются сопоставление объектов, совмещение и наложение их изображений с использованием фотоснимков и диапозитивов. Если на небольших участках следа и инструмента имеется значительное количество мелких деталей, то целесообразны профилирование этих участков и сравнение профилограмм.

Детали внешнего строения инструмента отображаются в статическом следе, как правило, с некоторыми искажениями. Поэтому при сравнительном исследовании инструмента и его отображении в статическом следе будут выявлены различия, которые проявляются в неполном совпадении формы и размеров деталей рельефа, отсутствии отображения мелких деталей рельефа, что обусловливается качеством следовоспринимающего материала и особенностями внешнего строения следообразующего объекта. Такие различия закономерны, допустимы и объяснимы.

Поскольку даже в неблагоприятных условиях следообразования меньше всего искажаются отображения взаимного расположения деталей, такие различия, установленные в процессе исследования, должны расцениваться как существенные.

При оценке различий следует учитывать, что некоторые из них бывают результатом изменения самого инструмента после образования исследуемого следа. Наличие существенных различий между следом и проверяемым инструментом неизбежно ведет к выводу об отсутствии тождества. Если же на инструменте видны следы его изменения (поломка, заточка и т. п.) или обстоятельства совершения преступления подтверждают, что такие изменения не исключены, то решение вопроса об идентификации инструмента может оказаться невозможным.

Если существенные различия между сравниваемыми объектами отсутствуют, то форма окончательного вывода о тождестве зависит от оценки совпадающих признаков. Ценность того или иного признака будет определяться не только наличием и положением отдельной детали рельефа, особенностями ее внешнего строения, размером, степенью выраженности, но и способом изготовления самого инструмента, а также частотой его встречаемости в качестве орудия совершения определенного вида преступлений.

Оценивая результаты сравнительного исследования, при отрицательном выводе необходимо объяснить значимость установленных различий и отметить, почему являются несущественными совпадения некоторых признаков. При положительном выводе необходимо доказать индивидуальность выявленной совокупности совпадающих признаков и несущественность наблюдаемых различий.

Заключение

Таким образом, в результате проведенного исследования, была решена проблема о сущности экспертных методик, а также рассмотрена классификация существующих в настоящее время экспертных методик. Кроме того, на приведенном примере исследования следов орудий взлома была рассмотрена типовая методика производства данного рода судебной экспертизы, несмотря на имеющуюся общность в сформированной типовой методике, следует отметить, имеющиеся проблемы, которые не позволяют охватить всеми известными типовыми методиками, проблемы, которые ежедневно ставятся перед экспертом. В связи с этим, основной проблемой остается формирование новых типовых методик, для более эффективного поиска ответа на поставленные перед экспертом вопросы.

,

Список использованной литературы

Нормативно-правовые акты

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 01.01.01 г № 73// Российская газета от 01.01.01 г. № 000.Учебники, курсы лекций:

Майлис профессия – судебный эксперт. – М.: «Щит-М», 2006. Военный энциклопедический словарь (ВЭС), Военное издательство, Москва, 1983 г. Россинская судебной экспертизы: учебник/ , , ; под ред. . – М.: Норма, 2009. «Общая характеристика методов экспертного исследования», Москва, 1970 г. , «Классификация и перечь основных методов судебной экспертизы», М., 1977 г. «Определение методики и методов судебной экспертиз с позиции внедрения научных разработок (рекомендаций) в экспертную практику», М., 1977 г. , «Научные и правовые основы судебной экспертизы», М., 2001 Энциклопедия судебной экспертизы. М., 1999. С. 224Научные статьи:

1 Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 01.01.01 г № 73// Российская газета от 01.01.01 г. № 000. (ст.9).

2 Майлис профессия – судебный эксперт. – М.: «Щит-М», 2006.

3 Россинская судебной экспертизы: учебник/ , , ; под ред. . – М.: Норма, 2009.

4 http://www. forenex. ru/glossaryi. php

5 http: // www. vedu. ru/bigencdic/38437

6 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), Военное издательство, Москва, 1983 г.

7 «Общая характеристика методов экспертного исследования», Москва, 1970 г.

8 , «Классификация и перечь основных методов судебной экспертизы», М., 1977 г.

9 Энциклопедия судебной экспертизы. М., 1999. С. 224

10 , «Научные и правовые основы судебной экспертизы», М., 2001, с.134

11 «Понятие и структура методики экспертного исследования. Обобщенная модель методического руководства по судебным экспертизам», М., 1988 г.

12 Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 01.01.01 г № 73// Российская газета от 01.01.01 г. № 000.

13 «Определение методики и методов судебной экспертиз с позиции внедрения научных разработок (рекомендаций) в экспертную практику», М., 1977 г. (с.4-5).

14 «Общая характеристика методов экспертного исследования», Москва, 1970 г.

15 , «Научные и правовые основы судебной экспертизы». М., 2001. с. 146