Научно-технический прогресс: проблемы ускорения______________ 50

Президент

Академии наук

Литовский ССР

' академик

Ю. К. ПОЖЕЛА

АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТВЫ

И ЗАДАЧИ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ПРОГРЕССА

Отряд многонациональной советской науки

Отряд многонациональной советской науки

Как подчеркивалось на совещании в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса (июнь 1985 г.), необходимость ускоренного преобразования материально-технической базы производства, достижения в кратчайшие сроки передовых научно-технических рубежей, повышения производительности труда требуют использования в производстве результатов развития фундаментальных наук.

В Академии наук Литовской ССР накоплен опыт внедрения достижений фундаментальных наук в производство, кооперации научных и производственных организаций различных ведомств для ускорения научно-технического прогресса.

В институтах Академии наук Литвы действует правило: фундаментальные исследования, направленные на решение практических задач, должны иметь конечной целью конкретный выход в практику. Стремление развивать экспериментальные и опытные производства институтов, использовать на завершающей стадии работ производственные возможности заинтересованных предприятий, привлекать к сотрудничеству их конструкторов и технологов приносит свои результаты.

В Институте химии и химической технологии АН ЛитССР на основе теоретических и экспериментальных исследований процессов гальванотехники создано свыше 120 оригинальных, защищенных авторскими свидетельствами технологий гальванопокрытий, которые используются сегодня почти на 1000 предприятий страны и на десятках заводов стран— членов СЭВ. Среди них — предприятия автомобильной, приборостроительной, машиностроительной и других отраслей промышленности. Экономический эффект, достигнутый в производстве благодаря применению разработок института, в XI пятилетке превысил 29 млн. рублей. Реально этот эффект еще выше из-за того, что новые технологии не только дешевле, но и обеспечивают повышение качества антикоррозионных покрытий и снижение количества вредных отходов гальванических цехов. При изучении проблем гальванотехники в институте ведутся работы и по совершенствованию металлических покрытий благодаря улучшению их антикоррозионно-декоративных, механических ч электрических

Академия наук Литвы и задачи научно-технического прогресса 51

Академия наук Литвы и задачи научно-технического прогресса 51

свойств при снижении веса и замене дорогостоящих и дефицитных металлов более дешевыми и по созданию технологии гальванических производств с наименьшими вредными отходами, загрязняющими окружающую среду. Созданы технологические процессы, позволяющие в 1,5—2 раза снизить расходы никеля и других дефицитных металлов. Следует отметить, что ежегодно в стране функциональные и антикоррозионные металлические покрытия наносятся на 500 млн. м2 площади, причем на каждый квадратный метр сегодня расходуется 0,3—0,5 кг таких металлов, как цинк, никель, хром, медь, олово. Нетрудно видеть, какой громадный материалосберегающий эффект может быть достигнут в масштабе страны за счет применения эффективных новых технологий, разработанных в институте. Хорошие антикоррозионные покрытия позволяют получать громадную экономию черных металлов. Только в Литовской ССР ожидаемый экономический эффект от уменьшения потерь, обусловленных коррозией металлов и затрат на Противокоррозионную защиту, составит в XII пятилетке свыше 30 млн. рублей.

Совместно с исследовательскими организациями станкостроительной промышленности в институте разрабатываются новые электролиты, в которых концентрация вредных солей металлов уменьшается до теоретического минимума, создаются методы окончательной очистки отходов гальванического производства от вредных веществ, а также технологии и оборудование для регенерирования металлов из сточных вод. Сейчас уже можно решить задачу создания безотходных, экологически чистых гальванических производств. Для этого организован временный научно-производственный коллектив, головной организацией которого стал Институт химии и химической технологии АН ЛитССР.

Этот коллектив уже в 1988 г. создаст образцовый безотходный гальванический цех на одном из предприятий Вильнюса. К концу пятилетки предполагается перевести на работу по новому технологическому циклу гальванические производства в Шяуляе, а затем и во всей республике. Подготовительная работа уже началась. Поскольку гальванические цеха в большинстве городов республики — наиболее вредные и крупные загрязнители сточных вод, то экологический эффект применения безотходных технологий окажется очень значительным. Безусловно, экспериментальные образцовые гальванические цеха на предприятиях республики станут прообразом безотходных гальванических производств на всех машиностроительных предприятиях страны.

Каковы же наиболее характерные черты организации взаимодействия науки с производством в Институте химии и химической технологии АН ЛитССР? Во-первых, это всестороннее фундаментальное изучение физико-химических основ гальванического осаждения металлов, позволившее выявить направления поиска и создания новых эффективных технологий. Во-вторых — полупромышленные испытания разработанных в лабораториях новых технологий на производственной базе института. В-третьих — создание на машиностроительных предприятиях страны системы тиражирования разработок института, свободной от бюрократических надстроек и промежуточных звеньев.

Республиканский Институт научно-технической информации массовым тиражом распространяет по всей стране сведения о новых разработках института. Институт химии и химической технологии проводит консультации, семинары, школы, организует смешанные рабочие группы и временные лаборатории из специалистов института и производства, которые реализуют новые технологии непосредственно в цехах заводов. Созданы образцовые отраслевые и региональные гальванические цеха, в которых испытываются и распространяются по отрасли и региону но-

Научно-технический прогресс: проблемы ускорения 52

Научно-технический прогресс: проблемы ускорения 52

вые разработки института. Заинтересованность его сотрудников и работников предприятий в быстром внедрении разработок поддерживается обязательным материальным поощрением.

Пример Института химии и химической технологии показывает, как региональное академическое учреждение оказывает существенное влияние на производство во всей стране. Сегодня этот институт — «законодатель мод» в области гальванотехники.

Можно назвать немало работ других институтов республиканской академии, которые вывели «местные» коллективы ученых на передовой фронт советской науки и определяют ее лицо на мировой арене. Это работы литовских ученых по теории вероятностей и математической статистике, теоретической атомной спектроскопии, полупроводниковой электронике, теплофизике, квантовой электронике, биохимии и др. Фундаментальные исследования в этих областях науки позволили создать разработки в области научного приборостроения, полупроводниковых чувствительных элементов, сверхбыстродействующих транзисторов, СВЧ-приборов, специализированных ЭВМ и программного обеспечения, уникальных лазерных спектрометров, средств медицинской диагностики и противолейкоз-ных препаратов, которые широко известны в стране.

Созданные в Институте физики полупроводников чувствительные датчики магнитного поля уже несколько лет используются в серийно выпускаемых промышленностью миллитесламетрах, датчики гидростатического давления находят широкое применение на предприятиях машиностроения. Во многих научных учреждениях и организациях радиоэлектронной промышленности используются сверхбыстродействующие импульсные устройства и сверхвысокочастотные преобразователи, разработанные в институте и выпускаемые его опытным заводом. Методы бесконтактной неразрушающей диагностики на основе магнитоплазменных волн в полупроводниках применяются в материаловедении.

Институт математики и кибернетики АН ЛитССР создал программы АСУ, использование которых в некоторых союзных и республиканских министерствах дает значительный экономический эффект.

Мощные лазерные установки Института физики применяются для закалки и упрочнения металлообрабатывающего инструмента.

В Институте биохимии разработан оригинальный аппарат для диагностики глюкозы в крови человека. Он подготовлен к серийному выпуску и найдет широкое применение в медицинской практике.

В целом литовские ученые активно участвуют в 40 союзных, республиканских и межведомственных программах и ведут совместные работы с учеными Академии наук СССР и академий наук союзных республик.

Пример Института химии и химической технологии АН ЛитССР показывает, что важнейшие звенья, определяющие успех внедрения' передовых достижений науки, с одной стороны — опытные производства при академических институтах, а с другой — неформальная кооперация учреждений различных ведомств для решения поставленных задач. Реализация в производстве фундаментальных технологических решений, как правило, носит комплексный характер, требует участия специалистов различного профиля и квалификации, взаимодействия предприятий разных ведомств, создания новых специализированных производств.

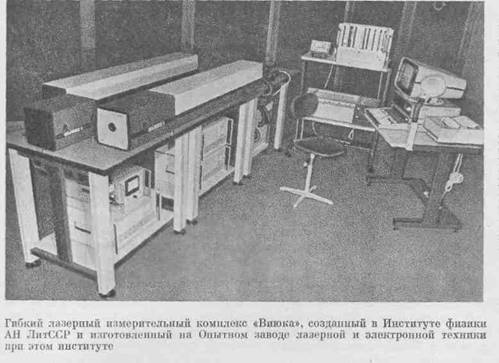

Такие производства уже работают при институтах Академии наук Литовской ССР. Среди них завод специализированных мини-ЭВМ и полупроводниковых приборов при Институте физики полупроводников, Опытный завод лазерной и электронной техники при Институте физики и Экспериментальный завод программного обеспечения и узлов компьютеризованных приборов при Институте математики и кибернетики. ,

52

Академия наук Литвы и задачи научно-технического прогресса

53

Главная особенность этих опытных заводов — очень высокое научное обеспечение, в котором участвуют не только научные сотрудники высшей квалификации из институтов-шефов, но и работники отраслевых институтов и конструкторских бюро, где доводятся и отрабатываются наиболее сложные узлы заводской продукции. Такая кооперация позволяет создавать самые сложные научные приборы и полупроводниковые устройства, высококачественное программное обеспечение. Эти предприятия действительно стали центрами обслуживания наукой нужд народного хозяйства. Продукция заводов используется не только на предприятиях республики и в институтах Академии наук Литвы, но и во многих учреждениях Академии наук СССР и других научных организациях страны.

Кооперация институтов и опытных производств Академии наук с отраслевыми НИИ и производствами лежит сегодня в основе решения задач дальнейшего ускорения научно-технического прогресса. Здесь, однако, есть проблемы, существо которых изложено в «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года»: «Придать приоритетное значение развитию фундаментальной науки, предопределяющей выход общественного производства на качественно более высокий уровень. Усилить техническую направленность в работе академических институтов. Поднять роль отраслевых и республиканских академий».

Сегодня фундаментальные исследования выполняются главным образом в академических институтах и вузах страны. Они планируются и финансируются в основном как непроизводственные отрасли народного хозяйства. Участие же фундаментальной науки в научно-техническом прогрессе обеспечивается главным образом за счет работ, выполняемых по хозяйственным договорам с промышленными организациями. Связь науки с производством, как видим, осуществляется посредством заказов промышленности науке, среди которых, естественно, доминируют текущие проблемы производства. Фундаментальные исследования проблем научно-технического прогресса в производстве в основном ведутся за счет непроизводственной части бюджета, причем результаты таких исследований трудно внедряются в производство. Поскольку большинство академических и вузовских организаций не имеет опытно-производственной базы, то многие полезные для практики фундаментальные разработ-

Научно-технический прогресс: проблемы ускорения 54

Научно-технический прогресс: проблемы ускорения 54

ки оказываются не доведенными до внедрения в производство. Отрицательное отношение к «сырым» разработкам ученых объективно определяется отсутствием у производственников достаточных людских и материальных резервов для свободы маневра, связанного с освоением новшества, чреватым к тому же определенным риском.

На мой взгляд, можно выделить три задачи, решение которых сыграет определяющую роль в повышении эффективности производства за счет использования достижений фундаментальной науки.

Во-первых, нужно упорядочить финансирование и обеспечение материалами и аппаратурой фундаментальных исследований. Работы, направленные на решение конкретных задач данной отрасли производства, должны финансироваться и обеспечиваться за счет этой отрасли. Нужно предоставить право академическим научным учреждениям и вузам размещать заказы на оборудование и материалы в промышленных министерствах, для которых эти академические институты и вузы, выполняющие исследования по хоздоговорам (то есть по их заказу), должны быть «своими» организациями. Забота об укреплении технологической базы фундаментальной науки, соответствующей основному профилю отрасли, должна стать их законодательно закрепленной обязанностью. Такая узаконенная «опека» резко повысит эффективность фундаментальных исследований, выполняемых в вузах и академиях наук, что, в свою очередь, приведет к существенному ускорению научно-технического прогресса в отрасли. Нужно отметить, что там, где отраслевые организации понимают необходимость помощи академической науке для решения задач своих производств, проблема внедрения научных достижений решается быстрее и с меньшими трудностями.

Во-вторых, нужно укрепить опытно-производственную базу академических институтов и вузов; более того, необходимо создать академическую промышленность для разработки новейших уникальных технологий и приборов, в которой активно действовала бы армия докторов и кандидатов наук академий и вузов страны. Академическая промышленность не только обеспечивала бы высокий технологический уровень научного эксперимента, полноценное партнерство при освоении в производстве новых достижений фундаментальных наук, но и «навязывала» бы производству готовые прогрессивные технологии.

Наряду с созданием мощной академической промышленности нужно укрепить и развить небольшие специализированные производства при институтах и вузах: вместе они составляют значительную силу и помогают решать многие задачи научно-технического прогресса в регионе. Такие предприятия академий наук могли бы также стать составной частью академической промышленности, так как в их деятельности активно участвуют ведущие научные сотрудники академических институтов и вузов.

Главная трудность в работе этих производств — материально-техническое обеспечение. Вся продукция таких предприятий уникальна (не се-рийна). Для ее изготовления и комплектации необходимы в небольших количествах материалы и приборы, часто дефицитные и фондируемые. Сложилась практика «доставания» необходимых изделий: кусков кабеля, радиодеталей, интегральных схем, специальных металлов, химических реактивов, микровычислительных машин и т. д. Такая практика утвердилась и в научных учреждениях, и в вузах, поскольку при выполнении научных исследований часто неожиданно возникают потребности во многих «мелочах». Вряд ли есть в стране предприятие, которое не имело бы дела с научными сотрудниками и преподавателями вузов — просителями приборов, материалов и оборудования. К сожалению, по сущест-

|

|

Академия наук Литвы и задачи научно-технического прогресса 55 |

вующему законодательству отпуск на сторону фоцдируемой продукции невозможен. Что же остается делать? Приходится всеми правдами и неправдами «в порядке исключения» выбивать продукцию для экспериментального производства.

Настало время внести изменения в уже сложившуюся структуру технического обеспечения для оперативного пересмотра и перераспределения фондов, отпускаемых на материалы и оборудование, в пользу новинок в науке. Новинка потому и новинка, что ее рождение часто не совпадает с моментом распределения фондов. Задержать ее появление на год-два, пока появятся условия для ее рождения, крайне варварская по отношению к ней мера.

В-третьих, необходимо дальнейшее укрепление межведомственной кооперации научных и производственных организаций с различной специализацией как для внедрения результатов научных исследований, так и для выполнения фундаментальных исследований. В республике, да и во всей стране, существуют еще резервы более эффективного использования мощного отряда научных работников вузов и отраслевых институтов для решения этих проблем. Есть немало уже апробированных форм организации межведомственной кооперации. Нужно, чтобы они принимали более профессиональный характер. Такими формами являются межведомственные научно-технические комплексы (МНТК) и временные коллективы, которые создаются решениями центральных правительственных органов. На наш взгляд, практику создания подобных межотраслевых организаций следует развить и дать право местным правительственным и партийным органам создавать по инициативе Академии наук СССР и академий наук союзных республик такие временные межведомственные организации.

![]() Научно-технический прогресс: проблемы ускорения 56

Научно-технический прогресс: проблемы ускорения 56

Академия наук республики и проблемы региона

Сейчас в Литве насчитывается свыше 15 тыс. научных работников, среди которых почти 500 докторов и 6000 кандидатов наук. Всего в 67 научных учреждениях Литвы работают почти 40 тыс. человек. Этот мощный научный потенциал используется как для развития фундаментельных наук, так и для решения многих задач промышленного и сельскохозяйственного производства в регионе. Широкий спектр специальностей научных работников в республике, в том числе в области фундаментальных наук, развитие которых наиболее активно воздействует на научно-технический прогресс, позволяет при кооперации научных сил различных ведомств решать крупные комплексные проблемы повышения культуры производства и качества продукции на предприятиях республики.

Для организации такой кооперации Академия наук Литвы выступила инициатором создания в республике общественных научно-производственных комплексных объединений, которые в определенной мере служат общественными прообразами создаваемых сейчас в стране МНТК.

Первым был создан НПК «Электроника», объединяющий два академических и четыре отраслевых института, ряд кафедр и проблемных лабораторий Вильнюсского университета и Каунасского политехнического института, а также 10 предприятий радиоэлектронной промышленности. Программа НПК — автоматизация и роботизация производства с использованием ЭВМ, создание новых изделий полупроводниковой и радиоэлектронной техники.

Комплекс существует не как временный коллектив для решения конкретной задачи, а как постоянно действующих! союз специалистов — физиков и математиков, инженеров-разработчиков и производителей радиоэлектронного оборудования — для создания новых изделий с наивысшими параметрами и решения задач сегодняшнего дня по автоматизации и роботизации производства на предприятиях и организациях радиоэлектронного и электротехнического профиля. Этот союз опирается на мощные исследовательские, производственные и технологические подразделения НИИ, заводов и академических институтов, взаимно дополняющие и поддерживающие друг друга. Нужно сказать, что найдется немного даже центральных институтов, обладающих столь мощной и универсальной базой и таким кадровым составом специалистов, какой сплотился в «Электронике».

За три года существования научно-производственный комплекс выполнил более 100 разработок, которые только организациям, входящим в НПК, принесли свыше 5 млн. рублей экономии. Сейчас комплекс решает 16 крупных задач, среди них разработка АСУ и микро-ЭВМ, средств управления производством кинескопов на Паневежском заводе «Экра-нас» и телевизионной аппаратуры на Шяуляйском заводе им. 40-летия Советской Литвы, существенное повышение качества и технического уровня телевизоров, создание специализированных интегральных схем и полупроводниковых чувствительных элементов (датчиков) для станкостроительных и электротехнических предприятий, разработка и внедрение машинного проектирования радиоизмерительной и электронной техники, создание и выпуск новой радиоэлектронной аппаратуры для медицинской диагностики и др. Работы, выполненные в «Электронике», не заканчиваются созданием отдельных макетов и образцов, а доводятся до опытного производства малых серий.

Опыт этого НПК перенесен на другие, определяющие научно-техни-

Академия наук Литвы и задачи научно-технического прогресса 57

Академия наук Литвы и задачи научно-технического прогресса 57

ческий прогресс отрасли производства. Уже функционирует научно-производственное объединение «Прецизионная вибромеханика», головной организацией которого является лаборатория прецизионной вибротехники Каунасского политехнического института. Под руководством Института химии и химической технологии АН ЛитССР действует объединение «Гальванотехника». Институт физики АН ЛитССР стал головной организацией НПО «Лазеры». Председателями этих коллективов назначены заведующий отделом ЦК Компартии Литвы , заместитель председателя Совета Министров республики , заместитель председателя Госплана республики . Участие партийных и советских органов в создании и руководстве НПО обеспечивает преодоление межведомственных барьеров, возникающих при многоотраслевой кооперации. Несмотря на то, что эти научно-производственные комплексы и объединения существуют всего несколько лет, они позволили решить немало крупных проблем, направленных как на улучшение технологии производства, так и на создание новых технологий, дающих экономический эффект в десятки миллионов рублей. Важно отметить, что через научно-производственные объединения академические институты и вузы проводят в производство достижения мировой науки (а не только свои разработки).

Сегодня социалистическому производству требуется от науки не только промышленная технология, но и комплексное научное обслуживание в решении вопросов экономического и социального развития. Академия наук Литвы совместно с горкомом партии, а также горисполкомом Шяуляя организовала такое комплексное обслуживание производственных и учебных организаций города с участием всех академических институтов. Социологи, ботаники, энергетики, физики, экономисты, историки, паразитологи — все нашли себе применение. Около 50 лабораторий практически всех институтов академии выполнили свыше 150 самых различных работ. На предприятиях города созданы межведомственные лаборатории и группы, которые вносят существенный вклад в повышение кольтуры производства и производительности труда. Экономический эффект от внедрения академических разработок составляет более трети всего экономического эффекта, полученного промышленностью города за счет освоения новой техники. Сотрудничество Академии наук Литвы с Шяуляем охватывает не только технические области, но и такие, как исторические и социологические исследования, уменьшение и контроль загрязнения окружающей среды и др. В Академии наук Литвы готовятся кадры высшей квалификации — доктора и кандидаты наук для вузов и предприятий города.

Опыт организации многопланового взаимодействия научных, конструкторских и производственных организаций различных ведомств в республике показывает, что повышение эффективности взаимодействия может быть достигнуто, если общественные взаимоотношения партнеров, подкрепленные экономически, получат правовой статус.

Здесь говорилось в основном об опыте организации связей с промышленными предприятиями и отраслевыми НИИ институтов точных и технических наук. В действительности обсуждаемые проблемы касаются всех специалистов, всех коллективов Академии наук. Намечено также укрепить кооперацию ученых различных ведомств, создать межведомственные кафедры и лаборатории. Академия наук Литовской ССР и здесь выступает как инициатор сотрудничества по выполнению конкретных работ, отказываясь от бюрократизма, формальной координации планов научных исследований.

УДК 001