Тема: Национальное регулирование международной торговли

1. Внешнеэкономическая политика

2. Базовый анализ действия тарифов

3. Тарифные методы регулирования международной торговли

4. Нетарифные методы регулирования международной торговли

1. Внешнеэкономическая политика

Внешнеэкономическая политика – это политика, проводимая государством в области внешнеэкономических связей, которая охватывает систему мер, направленных на обеспечение свободы экономической деятельности отдельных субъектов экономики на международном рынке, создание национальным производителям наиболее благоприятных условий на внутреннем и внешнем рынках, защиту интересов и безопасности страны, стимулирование экономически выгодных для страны внешнеторговых операций.

Виды внешнеэкономической политики:

1) Свобода торговли (free trade) — политика минимального государственного вмешательства во внешнюю торговлю, которая развивается на основе свободных рыночных сил спроса и предложения.

2) Протекционизм (protectionism) — государственная политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции путем использования тарифных и нетарифных инструментов торговой политики.

Инструменты государственного регулирования международной торговли по своему характеру делятся на тарифные — те, что основаны на использовании таможенного тарифа, и нетарифные— все прочие методы. Нетарифные методы регулирования подразделяются на количественные методы и методы скрытого протекционизма.

Преимущества протекционизма:

· сдерживание импорта помогает уравновесить торговый баланс;

· защита национальной экономики от демпинга. Демпинг – это экспорт продукции по ценам, значительно ниже средних, целью которого является избавление от излишков материальных запасов, подавление конкурентов и завоевание новых рынков.

· торговые барьеры на пути иностранных товаров стимулируют собственное производство;

· осуществляется защита новых отраслей, которые еще не конкурентоспособны и нуждаются в государственной поддержке;

· обеспечивается более высокий уровень занятости населения и соответственно более высокий жизненный уровень;

· осуществляется защита национальной безопасности.

Недостатки протекционизма:

· ослабляется конкуренция в экономике, в результате чего снижается эффективность производства;

· в полной степени не используются преимущества международного разделения труда;

· подрываются возможности экспорта, так как ограничение импорта сдерживает и будущий экспорт.

2. Базовый анализ действия тарифов

Экономисты единодушны в том, что свободная международная торговля увеличивает благосостояние в мире. Но фактом остается и то, что издавна и до сих пор остаются торговые ограничения. Это связано с тем, что торговые ограничения, уменьшая общее благосостояние, могут увеличить доходы отдельных групп населения, которые лоббируют подобные политические решения.

Действие торговых ограничений искажает цены, последствия такого искажения лучше всего видны на примере введения тарифа. Тариф по форме похож на транспортные расходы – при достаточно большой ставке становится невыгодным заниматься международной торговлей (цена не окупает издержки).

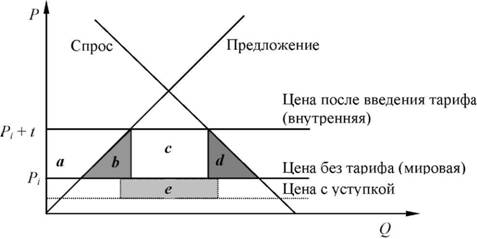

Введение тарифа имеет смысл, если цены зарубежных конкурентов ниже цен равновесия внутри страны на данный товар (рис. ). Тогда тариф как надбавка к цене защитит внутренних производителей от конкуренции извне.

Рис. Последствия введения тарифа для благосостояния экономики

(совокупного излишка)

Выигрыш благосостояния от введения тарифа: производители выигрывают площадь “а”, правительство – “с” (поступления от тарифа в казну).

Потери благосостояния от введения тарифа: потребители теряют площадь потребительского излишка “a + b + c + d”. Чистые потери благосостояния национальной (мировой) экономики – “b + d – e”:

• “b” – потери эффективности производства (покупатели вынуждены дотировать неэффективное производство (с более высокими издержками), покупая у “своих” производителей по более высокой цене; для производителей эти дотации не превращаются в доходы – это то, что благодаря тарифу “вылетает в трубу”);

• “d” – потери эффективности в потреблении (производители даже по завышенной цене не производят столько, сколько раньше потреблялось поэтому потребители покупают меньше и дороже (чем могли бы по мировым ценам – внутренняя то цена оказывается выше мировой));

• “e” – выигрыш на условиях торговли в случае уступки в цене на импорт со стороны Внешнего мира (если Домашняя страна – малая открытая экономика, площадь “e” равна нулю).

Чистые потери национальной экономики могут быть меньше, если страна является большой открытой экономикой – то есть, если объем импорта данной страны влияет на уровень мировых цен. Тогда снижение импорта заставит зарубежных поставщиков снизить цены на величину тарифа (крайний случай – парадокс Л. Метцлера). В результате страна получает выигрыш в условиях торговли по сравнению с другими покупателями аналогичных товаров, который компенсирует потери потребительского излишка.

Оптимальная ставка тарифа равна величине, обратной эластичности предложения импорта. Размер ущерба мирового хозяйства от введения тарифа превышает выигрыш отдельной страны, применяющей тариф. Тариф теряет свойство оптимальности, если другие страны применяют ответные протекционистские меры.

Чистые потери будут больше, если против страны будут предприняты ответные меры по ограничению международной торговли.

Поддержка национального производства импортными тарифами применяется с целью расширения производства товаров, внутреннее потребление которых в данный момент обеспечивается импортом. В пользу такой политики обычно приводятся такие доводы, как необходимость защиты новых отраслей, создание новых рабочих мест, обеспечение национальной безопасности.

Поддержка национального производства внутренними субсидиями (в форме государственных дотаций предприятиям или снижения налогов) приносит аналогичный эффект расширения производства, однако не снижает объем общественного потребления (см. рис. ), потребители не теряют область d. Следовательно, субсидирование производства по сравнению с импортной защитой оказывает больший стимулирующий эффект на национальную экономику.

Политика тарифной защиты наиболее эффективна в бедных странах, где тарифные поступления рассматриваются как важнейший источник финансирования экономики. Применение таможенных пошлин для выравнивания структурных диспропорций неэффективно, так как ведет к чистым потерям.

В целом в результате обложения импорта тарифом возникают две группы экономических эффектов – перераспределительные эффекты (эффект доходов и эффект передела) и эффекты потери (эффект защиты и эффект потребления):

Эффект доходов представляет собой объем увеличения доходов бюджета в результате обложения импорта пошлиной. Происходит перемещение доходов из частного в государственный сектор.

Эффект передела представляет собой перераспределение доходов от потребителей к производителям продукции, конкурирующей с импортом. Перераспределительные эффекты не приводят к ухудшению экономического положения страны в целом;

Эффект защиты показывает экономические потери страны, возникающие в результате необходимости внутреннего производства под защитой тарифа дополнительного количества товаров при более высоких издержках. Более эффективные в производстве иностранные товары замещаются на внутреннем рынке менее эффективными в производстве местными товарами.

Эффект потребления возникает в результате того, что сокращается потребление товара в результате роста его цены на внутреннем рынке. Потребители из-за введения тарифа не могут приобретать товар по более низкой мировой цене.

3. Тарифные методы регулирования внешней торговли.

Основная задача государства в области международной торговли — помочь экспортерам вывезти как можно больше своей продукции, сделав их товары более конкурентными на международном рынке, и ограничить импорт. сделав иностранные товары менее конкурентоспособными на внутреннем рынке. Поэтому часть методов государственного регулирования направлена на защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции и поэтому относится прежде всего к импорту. Другая часть методов имеет своей задачей форсирование экспорта.

Таможенный тариф инструмент торговой политики и государственного регулирования внутреннего рынка страны при его взаимодействии с мировым рынком Таможенный тариф любой страны состоит из конкретных ставок таможенных пошлин, которые используются для целей налогообложения ввозимых или вывозимых товаров.

Таможенные пошлины выполняют три основные функции:

• фискальную, которая относится и к импортным, и к экспортным пошлинам, поскольку они являются одной из статей доходной части государственного бюджета;

• протекционистскую (защитную), относящуюся к импортным пошлинам, поскольку с их помощью государство ограждает местных производителей от нежелательной иностранной конкуренции;

• балансировочную, которая относится к экспортным пошлинам, установленным с целью предотвращения нежелательного экспорта товаров, внутренние цены на которые по тем или иным причинам ниже мировых.

Классификация таможенных пошлин.

По объекту обложения:

- импортные ‑ пошлины, которые накладываются на импортные товары при выпуске их для свободного обращения на внутреннем рынке страны. Являются преобладающей формой пошлин, применяемой всеми странами мира для защиты национальных производителей от иностранной конкуренции

- экспортные ‑ пошлины, которые накладываются на экспортные товары при выпуске их за пределы таможенной территории государства.. Применяются крайне редко отдельными странами, обычно в случае больших различий в уровне внутренних регулируемых цен и свободных цен мирового рынка на отдельные товары, и имеют целью сократить экспорт и пополнить бюджет

- транзитные ‑ пошлины, которые накладываются на товары, перевозимые транзитом через территорию данной страны. Встречаются крайне редко и используются преимущественно как средство торговой войны.

По способу взимания:

- адвалорные ‑ начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров;

- специфические ‑ начисляются в установленном размере за единицу облагаемого товара;

- комбинированные ‑ сочетают оба названных вида таможенного обложения.

По характеру:

- cезонные ‑ пошлины, которые применяются для оперативного регулирования международной торговли продукцией сезонного характера, прежде всего сельскохозяйственной.

- антидемпинговые ‑ пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в экспортирующей стране, если такой импорт наносит ущерб местным производителям подобных товаров либо пре-* пятствует организации и расширению национального производства таких товаров

- компенсационные ‑ пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, при производстве которых прямо или косвенно использовались субсидии, если их импорт наносит ущерб национальным производителям таких товаров.

4. Нетарифные методы регулирования международной торговли

Степень воздействия государства на международную торговлю возросла в результате значительного расширения форм и методов нетарифных торговых ограничений. По оценкам, их в настоящее время существует не менее пятидесяти. Особенно активно нетарифные меры регулирования торговли используют промышленно развитые страны. К середине 90-х гг. в среднем 14% товаров, импортируемых странами ЕС, США и Японией, подпадали под основные нетарифные ограничения: импортные квоты, добровольное ограничение экспорта и антидемпинговые меры. Будучи менее открытыми, чем таможенные пошлины, нетарифные барьеры дают больше возможностей для произвольных действий правительств и создают значительную неопределенность в международной торговле.

Квотирование.

Наиболее распространенной формой нетарифного ограничения внешней торговли является квота, или контингент. Квотирование представляет собой ограничение в количественном или стоимостном выражении объема продукции, разрешенной к ввозу в страну (импортная квота) или вывозу из страны (экспортная квота) за определенный период. Как правило, квотирование внешней торговли осуществляется путем ее лицензирования, когда государство выдает лицензии на импорт или экспорт ограниченного объема продукции и одновременно запрещает нелицензированную торговлю.

В результате введения импортной квоты возникают чистые потери для страны в целом, то есть результаты воздействия квоты и тарифа на уровень благосостояния идентичны. Разница лишь в том, что при введении тарифа государство всегда получает дополнительный доход, а при установлении квоты этот доход полностью или частично может достаться импортерам.

Почему же в этом случае государство часто предпочитает использовать именно квоты как средство ограничения импорта? Во-первых, квота дает гарантию, что импорт не будет превышать определенную величину, поскольку лишает иностранных конкурентов возможности расширять продажи на рынке путем снижения цен. Таможенный тариф такой гарантии не дает. Во-вторых, квотирование является более гибким и оперативным инструментом политики, поскольку изменение тарифов обычно регламентируется национальным законодательством и международными соглашениями. В-третьих, использование квот делает внешнеторговую политику более селективной, поскольку путем распределения лицензий государство может оказывать поддержку конкретным предприятиям.

Вместе с тем, использование квот на импорт может приводить к дополнительным негативным эффектам. С одной стороны, ограничивая ценовую конкуренцию и гарантируя отечественным фирмам определенную долю национального рынка, квота может способствовать монополизации экономики. С другой стороны, само распределение лицензий редко происходит на открытых аукционах в условиях честной конкуренции импортеров, и поэтому в лучшем случае приводит к произвольным и потому недостаточно эффективным административным решениям, а в худшем – к развитию коррупции.

Добровольные экспортные ограничения

С начала 70-х гг. широкое распространение получила особая форма количественного ограничения импорта – добровольные экспортные ограничения (ДЭО), когда не страна-импортер устанавливает квоту, а страны-экспортеры сами берут на себя обязательства по ограничению экспорта в данную страну. В настоящее время заключено несколько десятков подобных соглашений, ограничивающих экспорт автомобилей, стали, телевизоров, текстильных изделий и т. д. главным образом из Японии и новых индустриальных стран в США и страны ЕС. Конечно, на деле такие экспортные ограничения являются не добровольными, а вынужденными: они вводятся либо в результате политического давления страны-импортера, либо под влиянием угроз применить более жесткие протекционистские меры (например, возбудить антидемпинговое расследование).

Экспортные субсидии

Государство может не только ограничивать импорт, но и поощрять экспорт. Экспортные субсидии ‑ льготы финансового характера, предоставляемые государством экспортерам для расширения вывоза товаров за границу. В результате таких субсидий экспортеры получают возможность продавать товар на внешнем рынке по более низкой цене, чем на внутреннем. Экспортные субсидии могут быть прямыми (выплата дотаций производителю при его выходе на внешний рынок) и косвенными (путем льготного налогообложения, кредитования, страхования и т. п.).

В соответствии с правилами ГАТТ/ВТО применение экспортных субсидий запрещено. Если они все-таки используются, то импортирующим странам разрешено принимать ответные меры путем взимания компенсационных импортных пошлин.

Демпинг

Демпинг – продажа товара на зарубежном рынке по цене, ниже нормальной. Обычно речь идет о продаже по цене ниже цены аналогичного товара на внутреннем рынке страны-экспортера. Демпинг может являться, во-первых, следствием государственной внешнеторговой политики, когда экспортер получает субсидию. Во-вторых, демпинг может стать результатом типично монополистической практики дискриминации в ценах, когда фирма-экспортер, которая занимает монопольное положение на внутреннем рынке, при неэластичном спросе максимизирует доход, повышая цены, тогда как на конкурентном зарубежном рынке при достаточно эластичном спросе она добивается максимизации дохода путем снижения цены и расширения объема продаж. Такого рода дискриминация в ценах возможна, если рынок сегментирован, то есть затруднено выравнивание цен внутреннего и внешнего рынка путем перепродажи товара из-за высоких транспортных расходов или установленных государством ограничений торговли.

Международные картели

Международные картели – монополистические объединения экспортеров, которые путем обеспечения контроля за объемами производства ограничивают конкуренцию между продавцами с целью установления выгодных цен. Такого рода картели создавались неоднократно на рынках сырьевых и сельскохозяйственных товаров (например, олова, кофе, сахара и др.), характеризующихся низкой эластичностью спроса по цене и ограниченным количеством продавцов. Но наиболее успешным из этих картелей стала ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти, созданная в 1960 г. С 1973 г. на протяжении по крайней мере 12 лет ОПЕК сумела поддерживать цену на нефть на уровне, значительно превышающем цену конкурентного рынка.

Международный картель как монополистическое объединение может получать большой дополнительный выигрыш за счет покупателей (государств-импортеров). В соответствии с общей теорией монополии, возможность картеля получать дополнительный доход путем установления монопольно высоких цен на мировом рынке зависит от эластичности спроса на продукцию картеля: чем ниже эластичность спроса, тем больше надбавка к цене, которую может установить картель.

Экономические санкции. Крайней формой государственного ограничения внешней торговли являются экономические санкции, например, торговое эмбарго – запрещение государством ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-либо страны товаров. Страна вводит эмбарго на торговлю с другой страной, как правило, по политическим мотивам. Экономические санкции по отношению к какой-либо стране могут также носить коллективный характер, например, когда они вводятся по решению ООН.

Из общей теории очевидно, что эмбарго наносит экономический ущерб как стране, вводящей эмбарго, так и стране, против которой оно вводится. Кроме того, для третьих стран, не присоединившихся к эмбарго, возникает возможность получить дополнительный выигрыш.

Целью введения эмбарго, однако, является не получение экономических выгод, а оказание давления на страну для достижения определенных политических целей.

Основные порталы (построено редакторами)

Основные порталы (построено редакторами)