УДК 330.16

1, 2 [1]

1Кандидат экономических наук *****@***ru, 2 *****@***ru

Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Министерство образования Республики Беларусь, 225404, Барановичи, Республика Беларусь

РАЗВИТИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕГМЕНТЕ:

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В работе представлен процесс поэтапного развития промышленности в территориальном разрезе. Выделены стадии импульсов импортозамещения в мировом формате. Оценена роль и определены стадии развития машиностроительного сектора как основного сегмента динамики экономической системы в мире. Представлен анализ развития машиностроения в России по системе индикаторов. Оценен вклад импортозамещения в развитие экономик ведущих стран мира. Проанализировано состояние внешнеэкономической активности в разрезе отдельных стран за 2000—2015 годы. Определены приоритетные направления развития машиностроения. Сгруппированы факторы воздействия на уровень развития машиностроения.

Ключевые слова: промышленность; импортозамещение; механизм управления; индустриализация; машиностроение; стратегия; факторы.

Рис. 1. Табл. 3. Библиогр.: 5 назв.

1, 2

1Ph. D. in Economics. *****@***ru, *****@***ru

Baranovichi State University, Ministry of Education of the Republic of Belarus, 21, Voykova str.,

225404 Baranovichi, Republic of Belarus

THE DEVELOPMENT OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE INDUSTRIAL

SEGMENT: HISTORICAL ASPECT AND MODERNITY

This paper presents the process of gradual development of the industry in the territorial aspect. The authors mark out the stages of the pulses of import substitution in the global format. The paper also assesses the role and identifies the stages of the development of engineering sector as the main segment of the dynamics of the world economic system. The analysis of the development of machine building in Russia in the system of indicators is represented here. The authors assess the contribution of import substitution in the development of the economies of the leading countries of the world. The state of foreign economic activity in the context of individual countries for the years 2000—2015 is analyzed and the priority directions of development of mechanical engineering are stated. The factors of the impact on the level of the development of mechanical engineering are grouped.

Keywords: industry; import substitution; control mechanism; industrialization; engineering; strategy; factors.

Fig. 1. Table 3. Ref.: 5 titles.

Введение. Развитие науки, техники, растущие запросы внутреннего и внешнего рынков, конкурентная борьба за покупателей вели к диффузии сфер экономической деятельности в странах. Главенствующая роль в экономике постепенно закрепляется за промышленностью, превосходя значимость сельского хозяйства, торговли, транспорта, что определяется эволюцией общества, промышленным переворотом, территориальной конкуренцией.

Основная часть. Основу развития экономической системы определил машиностроительный сектор, что обусловлено созданием материалоемких продуктов. Предпосылками развития машиностроительного сектора было развитие ремесел в древности. В Древнем Китае впервые был изобретен ткацкий станок, работающий на основе водяного колеса, развита добыча сырья (соляного раствора) с использованием бура с чугунной головкой, что выступало производительными средствами труда. В Древней Индии высокими темпами начала развиваться металлообработка. В Древнем Риме, как и в Древней Греции, активно развивается сельскохозяйственное машиностроение (с VI в. до н. э. используется плуг, серп; в 1 в. н. э. изобретена колесная жатка). Для обработки сельхозкультур использовались прессы, давильни, мельницы с жерновами из вулканических пород. Высокого уровня достигла металлообработка (способ холодной, горячей обработки). В 4 в. до н. э. использовалась в каменоломне механическая пила с приводом от водяного колеса, что значительно повышало производительность труда, качество добываемого сырья. В Средневековье в результате активизации внешней торговли актуальной становится защита от конкурентов, а также от грабителей, что принуждает ремесленников одной специальности объединяться в особые корпорации — цехи. Постепенно стали применять ветряные и водяные механизмы, использовать простейшие токарные, сверлильные, прокатные, волочильные станки Процесс военной реорганизации значительно ускорил научно-технический прогресс, что увеличило потребность в металле для орудий, сукне для одежды, продовольствии. Плавно цеховая система уступает место мануфактуре. Этот период характеризуется первой научно-технической революцией, предпосылками которой были: 1) необходимость новой технической базы (мануфактура изжила себя); 2) новые требования к подготовке кадров; 3) достаточный объем капитала для субсидирования научных исследований; 4) требования к появлению более качественной и недорогой продукции.

В результате промышленного переворота в XVIII—XIX веках произошел переход от мануфактуры с ручным разделением труда к фабрично-заводскому труду. Первой «отраслью-испытателем» была текстильная промышленность («летающий челнок» механика Дж. Кей, механический ткацкий станок Э. Картрайта, деревянная прялка Дж. Харгвирса). Завершающим этапом переворота стало создание машиностроительной отрасли в Англии. Новые приемы обработки металла позволили наладить выпуск стандартных деталей машин и механизмов. Начался этап создания машин машинами (в 1794 году Модлсби сконструировал первые металлообрабатывающие станки). Российским изобретателям принадлежат разработки: паровая машина (И. Ползунов), разнообразные станки (А. Нартов), комплекс гидросиловых установок для механизации производственных процессов (К. Фролов), прожектор, арочный мост (И. Кулибин).

Становление и развитие в России промышленности началось в первой половине XIX века. К тому времени было 2 центра крупной промышленности: Урал (центр металлургии, дававший 4/5 всей металлопродукции, становится центром добывающей промышленности — драгоценных камней, золота, серебра, платины) и Московский регион (обрабатывающая

и текстильная промышленность). Под Санкт-Петербургом впервые были применены на Александровской казенной текстильной мануфактуре привезенные из Англии текстильные станки. Массовое применение машин в производстве и собственно начало промышленного переворота относится к 30—40 годам XIX века. Применялись машины из Англии, Германии, Бельгии. С целью повышения конкурентоспособности и независимости от иностранных производителей приступили к налаживанию собственных машин (однако небольшими объемами, так как импортные были намного дешевле и качественнее), но тяжелая промышленность в данный период развивалась слабо (в основном из-за крепостного права и принудительного труда). После реформы 1861 года существенно ускорились темпы промышленного роста. Однако не хватало крупных капиталовложений, технической базы, достаточных кредитных ресурсов, сети дорог и хорошей системы связи, квалифицированных кадров (в XIX веке всего около 10% населения были грамотными). Железнодорожное строительство, усилившееся в 70-е годы XIX века, стимулировало рост черной металлургии и машиностроения. Вкладывались иностранные капиталы (Франция, Великобритания, Германия, Бельгия). Санкт-Петербург становится крупным центром машиностроения. Однако производство продукции на душу населения в конце XIX века было

в 10 раз ниже, чем в развитых странах.

На мировой арене лидерские позиции в области промышленного продукта закрепились за США, которые на основе достижений Англии завершили промышленный переворот. Активно развивается техническая мысль. Инвестиции переориентированы из торговли и мореплавания в промышленность. Способствование развитию промышленности

относится и к установлению протекционистского тарифа. Выбранная модель развития — синтезная (достижения Англии и свои разработки) — позволила расширить возможности промышленного производства (созданы швейная машинка, типографская машинка, пневматический тормоз и другие изобретения). Также развитию промышленности способствовали благоприятные природные условия (огромные водные территории, что удешевляло производство продукции относительно изготовленной на основе паровой энергии, применение древесного угля с учетом многочисленности лесных угодий). «Машина и водяное колесо» — формула для первой этапа машинной стадии американского капитализма. Постепенно возникает необходимость в проведении второй научно-технической революции, реализованной в XX веке, результатами которой являются поточная система и конвейер, крекинг-процесс, электролитический способ получения алюминия, химия синтетических волокон, новые виды транспорта, военная техника. На современном этапе развития стран на первое место выходит информационная экономика, основным ресурсом которой является интеллектуальный капитал. Создание наукоемкой продукции ведет к ее удешевлению, повышению производительности, функциональной обеспеченности, конкурентоспособности в целом. Данный комплекс факторов обусловливает необходимость импортозамещения в машиностроительной сфере. Таким образом, обобщение исторических этапов становления машиностроения позволяет сформировать эволюционные компоненты развития данного сектора производства (таблица 1).

Таблица 1. — Стадии эволюции машиностроительного сегмента

Стадия | Характерные особенности |

Механизация | Создание механизмов, замещающих часть элементов |

Интеграция | С целью защиты от конкуренции производители стали |

Автоматизация | Переход к фабрично-заводскому разделению труда, |

Роботизация | С целью устранения дефектов на особо точных производствах (микро-, наноэлектроника, биотехнологии, фармацевтическая промышленность) актуальным является создание роботизированных комплексов |

Машиностроение, будучи одной из ведущих отраслей экономики страны, определяет уровень ее развития, формирует стадии перехода на новый виток функционирования, обеспечивает факторами конкурентоспособности, позиционирования на мировом рынке. В последнее время назревшие проблемы так называемой деиндустриализации определяют приоритет товаров нематериального производства (услуг, работ), цены на которые в большинстве своем являются нерегулируемыми и неподконтрольными: виден только результат, который можно сопоставить с первоначальным состоянием (до выполнения услуг, работ),

а переходных стадий формирования добавленной стоимости не видно. Во всем мире уже отмечено состояние перепроизводства машиностроительной продукции. Динамику развития машиностроительного сектора экономики России представим на основе расчетных производных показателей (таблица 2).

Таблица 2. — Показатели развития машиностроительного сектора экономики России за 2012—2015 годы

Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

Доля промышленности, % | 24,41 | 25,63 | 24,95 | 25,00 |

Фондоотдача в машиностроении, р. | 2,564 | 2,943 | 2,970 | 2,922 |

Зарплатоотдача, руб. | 72,24 | 78,86 | 80,30 | 79,61 |

Трудоемкость 1 тыс. руб. продукции, ч. | 1,141 | 0,915 | 0,801 | 0,721 |

Нефтеемкость, тыс. р. / 1 р. | 0,0061 | 0,0049 | 0,0038 | 0,0039 |

Реальный объем реализации продукции | 3,498 | 4,602 | 5,410 | 5,978 |

Доля затрат на инновации в объеме реализованной продукции, % | 1,85 | 2,06 | 2,32 | 2,75 |

Функционирование машиностроительного сектора России (по статистическим данным) базируется на интенсификации производства (что подтверждается падением трудоемкости), однако отсутствие материального стимула (что отражает сокращение показателя зарплатоотдачи) предполагает качество продукции ниже запланированного уровня.

Материальный товар выступал основой развития предприятий, стран. Однако

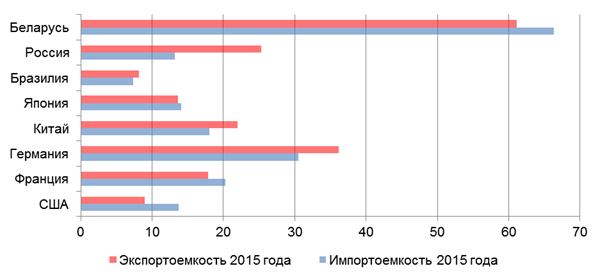

в настоящее время вектор смещается в сторону развития несырьевой экономики для создания наукоемкой, инновационной, конкурентоспособной продукции. Некоторые страны из-за неспособности недостатка собственных ресурсов, мощностей, заимствуют, покупают за рубежом уже готовую продукцию, при этом присваивая себе высокую степень зависимости» (рисунок 1). Если же данная продукция по ценовым факторам уступает иностранному производству, импортные сделки являются целесообразными.

Рисунок 1. — Доля экспорта и импорта в ВВП некоторых стран в 2015 году, %

Современная модель инновационной экономики формируется на основе деструкции сырьевой составляющей, обеспечивающей построение вектора несырьевого развития, что позволяет сократить потребности и, соответственно, зависимость национального производства от иностранных поставщиков, достичь активизации процесса генерирования новых направлений социально-экономического развития, создания альтернативных продуктовых групп.

Богатые полезными ископаемыми страны формируют функцию феодального управления, выстраивая свою экономическую политику путем влияния на страны-потребители. Такой вектор ведет к постепенному «угасанию интереса» к инновационной активности, что предопределяет риск потери своих лидерских позиций (примером может служить развивающаяся экономика Китая). За последние 15 лет наблюдается сокращение импорта

в большинстве стран, причем импорта машиностроения, что можно объяснить ориентиром на создание собственных производственных комплексов, позволяющих конкурировать на основе своей, оригинальной, инновационной продукции с зарубежными аналогами.

Модель зависимой экономики (особенно для отстающих стран) — это разрушающий фактор экономической стратегии, характеризующий инертность научно-технических программ, экономических реформ, регрессивность действия сегментарной матрицы регионального субсидирования. Необходимо перестраивать структуру «экономического организма»

в сторону создания наукоемких, энергоэффективных, ресурсосберегающих товаров.

Сложившаяся ситуация в мировом хозяйстве характеризует тенденцию сокращения импортной зависимости и соответствующее усиление политики экспортоориентированной экономики. Лидерами по масштабам (экстенсивный фактор развития) машиностроительного сектора экономики являются Китай, США, Германия, Испания, Франция, что может свидетельствовать о высоком качестве продукции данного сегмента. В России также высокая доля машиностроительной продукции (более 40%), однако продукции не создаваемой, а закупаемой (не своей). Такая же ситуация характерна для Мексики, Беларуси, Японии, Индонезии (из анализируемой группы стран), что выстраивает тактику страны-консумента (потребителя), но не производителя. Данный факт характеризует внешнюю зависимость, деиндустриализацию, приводящие к стагнации в экономике.

Развитие сектора машиностроения можно представить как платформу, базирующуюся на трех группах факторов: экономические (определяющие финансовые стимулы производителям, условия государства, финансовой инфраструктуры), внешние (определяемые иностранными партнерами), сырьевые (формируемые на основе наличия и ценности базовых компонент будущей продукции) (таблица 3).

Таблица 3. — Факторы воздействия на уровень развития машиностроения

Экономические | Внешние | Сырьевые |

1. Кредитные условия 2. Инвестиционный климат 3. Спрос/предложение на рынке 4. Инновационный уровень 5. Стимулирование производителей к созданию качественной | 1. Ассортимент продукции зарубежных конкурентов 2. Внешний долг 3. Политическое воздействие 4. Интеграция | 1. Динамика цен на сырье 2. Расход сырья на 3. Альтернативные источники энергоресурсов |

На основе анализа развития машиностроения, факторного воздействия на его уровень, можно выделить стратегии развития отрасли машиностроения, действующие по направлениям экспортоориентации, импортозависимости, копирования имеющихся аналогов продукции, замкнутости производства и потребления.

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать соответствующие выводы:

– эволюция машиностроения проходила стадии плавных переходов от ручного к механизированному, мануфактурному, фабричному, автоматизированному труду с базовыми ключевыми компонентами;

– оценка интенсивности факторов влияния на эффективность машиностроения предложена по системе производных показателей, расчет которых показал высокую трудоотдачу и, в то же время, слабый материальный стимул к ее повышению;

– анализ экспорта/импорта машиностроительной продукции в страновом разрезе позволил выделить экспортоориентированные страны, импортозависимые страны (консументы);

– анализ темпов объемов производства в натуральном выражении показал дифференцированное развитие комплекса машиностроения (кроме строительного сегмента), свидетельствующее о векторе индустриализации экономики;

– проведенный анализ рынка машиностроения обеспечил возможность выделения факторов воздействия на его эффективность: экономические, внешние, сырьевые, что,

в свою очередь, послужило базой для формирования типов стратегий развития машиностроительного сектора.

Список использованных источников

1. В., В. Направления политики импортозамещения продукции в Беларуси

и насыщение российского рынка с учетом экономических запретов // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2014. № 4. С. 146—151.

2. Матвеева, Л. Г., Чернова, О. А., Климук, В. В. Оценка эффективности политики импортозамещения в промышленности: методический инструментарий // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. 2015. № 3 (75). С. 3—14.

3. Региональные кластеры импортозамещения: теория и современность : коллектив. моногр. / под общ. и науч. ред. Л. Г. Матвеевой. Ростов н/Д, 2016. 250 с.

4. Социально-экономические процессы и экономическое развитие: проблемы и перспективы, прогнозирование и моделирование : коллектив. моногр. / под ред. , . Самара, 2016. 360 с.

5. В., А. Инструментарий анализа уровня энергопотребления для промышленных предприятий (на примере Республики Беларусь) // Теория и практика современной науки. 2015. № 4 (4).

Статья подготовлена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований в рамках договора № Г15М–021 от 4 мая 2015 года.

Поступила в редакцию 23.12.2016

[1] © , , 2017